Методология системного динамического моделирования и управления функционированием многоотраслевого производственного комплекса в рамках воспроизводственного процесса макроуровня

Автор: Димов Эдуард Михайлович, Ильясов Барый Галеевич, Макарова Елена Анатольевна, Закиева Елена Шавкатовна, Ефтонова Татьяна Анатольевна, Гиздатуллина Эмма Салаватовна

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Новые информационные технологии

Статья в выпуске: 1 т.16, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье предложена методология исследования, системного моделирования и управления функционированием многоотраслевого производственного комплекса в составе макроэкономической системы. Предложенная методология основывается на когнитивном, динамическом, структурном, сценарном и других подходах, интегрированных на базе системного подхода. Представлена когнитивная модель функционирования многоотраслевого производственного комплекса в составе макроэкономической системы при реализации инвестиционного процесса. Множество элементов когнитивной модели содержит макроэкономические сектора и макроэкономические рынки. Реальный сектор декомпозирован на три производственных сектора, каждому из которых соответствует рынок производимой им продукции. Разработаны динамические модели энерго-сырьевого, фондосоздающего и потребительского секторов экономики и сектора финансовых учреждений. Модели взаимосвязаны в рамках макроэкономического кругооборота и содержат модели накопления и потребления основного капитала, а также модели формирования инвестиционных расходов финансовым сектором с учетом динамики уровня цен и процентной ставки.

Макроэкономическая система, многоотраслевой производственный комплекс, инвестиционный процесс, когнитивная модель, неравновесный режим, рынок, динамическая модель

Короткий адрес: https://sciup.org/140256177

IDR: 140256177 | УДК: 681.5 | DOI: 10.18469/ikt.2018.16.1.09

Текст научной статьи Методология системного динамического моделирования и управления функционированием многоотраслевого производственного комплекса в рамках воспроизводственного процесса макроуровня

В современных условиях экономического развития особую актуальность приобретают проблемы управления реальным сектором экономики, связанные с необходимостью обеспечения инвестиционной активности предприятий и производственных комплексов, накопления капитала, инновационного развития, что необходимо для обеспечения роста производства валового внутреннего продукта (ВВП). Одним из направлений решения перечисленных проблем является разработка систем имитационного моделирования и интеллектуального управления, предназначенных для многовариантного анализа и поддержки принятия решений при управлении процессом функционирования многоотраслевых производственных комплексов [1-3]. Применение систем имитационного динамического моделирования целесообразно для оценки социально-экономического положения экономики на региональном или федеральном уровнях и разработки сценарных условий экономического развития [4-6].

Проблемы применения систем имитационного динамического моделирования для управления различными классами социально-экономических систем нашли широкое освещение в работах [7-8]. В частности, рассмотрены особенности применения метода Димова-Маслова (МДМ), предложенного в [4], при проектировании систем квазиоптимального управления сложными иерархическими объектами. Кроме того, метод МДМ нашел применение в разработке систем имитационного моделирования бизнес-процес-сов, в том числе с использованием интеллектуальных технологий [7].

Многоотраслевой производственный комплекс (МПК) как объект управления рассматривается как сложная динамическая система, включающая множество производственных подсистем (отраслей; групп отраслей, выделенных по видам экономической деятельности; предприятий), взаимосвязанных друг с другом по принципу произ- водственно-потребительской цепочки согласно модели межотраслевого баланса (МОБ) и образующая в целом реальный сектор экономики. Особенность исследования и моделирования поведения МПК состоит в необходимости расширения структуры МПК, во-первых, за счет дополнения подсистемы распределения и использования произведенного продукта (формирования конечного спроса согласно второму квадранту МОБ) и, во-вторых, за счет дополнения подсистемы формирования затрат на производство (формирования валовой добавленной стоимости согласно третьему квадранту МОБ). Взаимодействие перечисленных подсистем позволяет охватить воспроизводственный процесс макроэкономической системы (МЭС) в целом, который может рассматриваться на федеральном и региональном уровнях. Особое внимание в исследованиях уделяется взаимодействию реального и банковского секторов экономики при реализации ими инвестиционного процесса.

Основные методологические подходы

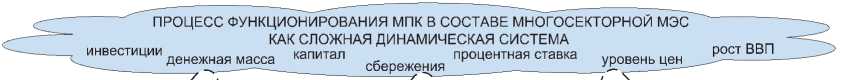

Методология исследования, системного моделирования и управления функционированием МПК в составе многосекторной МЭС основана на методологии исследования и моделирования МЭС, предложенной в работах [7-9], и предполагает применение когнитивного, динамического, структурного, функционального, процессного и сценарного подходов, интегрированных на базе системного подхода (см. рис. 1).

Системный подход предполагает раскрытие сути целостности функционирования МПК в составе МЭС как объекта исследования, выявление и изучение его внутренней структуры, а также связей с другими процессами МЭС (процессами основного контура МЭС «производство – потребление» и корректирующего контура «налоги – госзакупки»), с внешней средой и всей МЭС в целом.

Особенности интегрирующей роли системного подхода в исследовании процесса функционирования МПК в составе МЭС заключаются в

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХ ОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ, МОДЕЛИРОВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ

Динамический подход

Когнитивный подход

Сценарный подход

Структурный, функциональный, дроцессный подходы// ______________________ Элементы: - функции секторов экономики;

- функции групп отраслей;

- процессы формирования сбережений, инвестиций; - процессы производства, распределения, потребления (конечного и промежуточного);

Связи:

- финансовые потоки доходов и расходов секторов;

- межотраслевые финансовые потоки;

- информация о ценах;

- информация о макроэкономических показателях

- Темпы финансовых потоков;

- Объемы запасов финансовых и материальных ресурсов, в том числе капитала;

- Неравновесные режимы;

- Инвестиционные лаги;

- Нелинейный характер поведения секторов ММЭС

- Сценарии инвестиционного роста экономики;

- Макроэкономические ситуации;

- Правила поведения;

- Цепочка событий механизма денежнокредитной политики

Концепты:

-макроэкономические агенты (секторы);

- группы отраслей;

- рынки;

Связи:

- потоки доходов и расходов;

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Функциональные и структурные модели

Когнитивные модели

Динамические модели

Сценарии управления инвестиционным процессом МЭС

СИСТЕМНЫЕ МОДЕЛИ

Рис. 1. Основные методологические подходы к исследованию, моделированию и управлению МПК в составе воспроизводственного процесса МЭС следующем. Во-первых, это прерогатива целостности, согласно которой только после познания динамических свойств МЭС в целом возможно исследование динамики ее составляющих частей, процессов. Это проявляется в исследовании динамики управления инвестиционным процессом МЭС как части воспроизводственного процесса МЭС с учетом выявленных по результатам ранее проведенных исследований динамических особенностей макроэкономического кругооборота финансовых потоков, образующих воспроизводственный процесс МЭС [7].

Во-вторых, это последовательное выполнение нескольких способов декомпозиции МЭС и построение различных структур МЭС с применением вначале когнитивного, затем функционального и далее процессного подходов. Это позволяет выполнять постепенное уточнение структуры, а также выявлять особенности процесса функционирования МПК в составе МЭС при реализации инвестиционного процесса с учетом обеспечения достижения цели функционирования всей МЭС в целом.

В-третьих, это определение такой глубины декомпозиции при построении структуры процесса функционирования МПК в составе МЭС, которая позволяет выявить механизм влияния инвестиций на динамику роста ВВП и динамические особенности управления процессом функционирования МПК в составе МЭС с учетом закономерностей макроэкономического кругооборота финансовых потоков.

Выполнена структуризация МЭС, которая включает три этапа и основана на применении нескольких общенаучных подходов с учетом интегрирующей роли системного подхода. На первом этапе разрабатывается когнитивная модель процесса функционирования МПК в составе МЭС на основе применения когнитивного подхода.

Разработка когнитивной модели процесса функционирования МПК в составе МЭС ведется на основе разработанной ранее когнитивной модели функционирования МЭС в рыночных условиях [7]. Базовыми элементами этой модели (концептами) МЭС являются макроэкономические агенты (МЭА) и макроэкономические рынки, взаимосвязанные с помощью циркулирующих между ними финансовых потоков и управляемых на основе информации о рыночных ценах, объемах запасов и поведении секторов экономики.

Когнитивная модель процесса функционирования МПК в составе МЭС получена путем увеличения глубины декомпозиции за счет деления макроэкономического агента «Реальный сектор» на группы отраслей – производственные секторы с целью выделения такого производственного сектора, деятельность которого является ключевой в реализации инвестиционных вложений и обусловливает рост производства ВВП во всех секторах экономики [8].

Описание различий в деятельности производственных секторов требует учесть различия и в ситуациях на макроэкономических рынках произведенной ими продукции. Поэтому выполняется декомпозиция и макроэкономического рынка благ на макроэкономические рынки видов продукции, производимой выделенными производственными секторами.

Назначение когнитивной модели процесса функционирования МПК в составе МЭС состоит в выявлении параллельно-последовательных цепочек в формировании инвестиционных процессов с учетом замыкания макроэкономического кругооборота финансовых потоков и влияния накопленных запасов секторов экономики.

На втором этапе выполняется построение функциональных моделей поведения секторов экономики на основе функционального подхода, согласно которому определяется множество функций, выполняемых МЭА (секторами МЭС) и упорядоченных в составе единого воспроизводственного процесса МЭС. Связи представлены финансовыми и материальными потоками, регулируемыми на основе информации о состоянии секторов и МЭС в целом.

На третьем этапе на основе процессного подхода определяется множество процессов, выполняемых секторами экономики при реализации выделенных функций, а также разрабатываются динамические модели процессов функционирования секторов экономики.

Применение динамического подхода к разработке динамических моделей процесса функционирования МПК в составе МЭС имеет ряд важных особенностей.

Первая особенность применения динамического подхода состоит в исследовании динамически неравновесных режимов функционирования МПК в составе МЭС при реализации инвестиционного процесса, и предполагается существование динамически равновесного режима.

Динамически равновесный, или установившийся, режим соответствует такому протеканию инвестиционного процесса МЭС, при котором процессы сбережения и инвестирования с учетом амортизационных отчислений являются сбалансированными по темпам финансовых потоков, что способствует формированию установившихся темпов расходов и доходов всех секторов МЭС, сбалансированных в рамках всего воспроизводственного процесса.

Динамически равновесный режим инвестиционного процесса МЭС характеризуется соблюдением основных макроэкономических тождеств, среди которых определяющим для поддержания равновесия является тождество между темпами потоков сбережений s из нераспределенной прибыли фирм, доходов населения и го сударства и темпами формирования валовых инвестиций Ib;S = Ib [8].

Еще одним важным балансовым соотношением, контролируемым в процессе анализа и управления функционированием МПК в составе МЭС при реализации инвестиционного процесса, является определение так называемой ситуации «нулевого роста», при которой темпы формирования валовых инвестиций равны амортизации

Ib = Am

, чистые инвестиции отсутствуют

I = Ib — Am

= 0 . Знание о приближении к этой ситуации необходимо с точки зрения своевременного принятия решений по обеспечению устойчивого роста экономики (

lb > Am

или

I„e,>0

) и предотвращению перехода МЭС в режим «падающей экономики» с отрицательными чистыми инвестициями

Ib

И, наконец, третьим важным балансовым соотношением является баланс текущих темпов получения нераспределенной валовой прибыли

Pg

и формирования валовых инвестиций

ib\ pg = ib,

анализ которого позволяет определять текущий режим функционирования сектора с позиций динамики накопления финансовых средств: либо это накопления финансовых средств, когда нераспределенная прибыль не вся расходуется на инвестиционные расходы и идет процесс ее накопления (роста запасов) для целей будущего инвестирования:

Pg>Ib;

либо это процесс превышения инвестиционных расходов над поступающими доходами (нераспределенной валовой прибылью), когда расходуются ранее накопленные запасы:

Pg

Динамически равновесный режим представляет собой гипотетическое состояние МЭС, которое в действительности может возникать лишь как точка перехода при движении МЭС на множестве неравновесных состояний вследствие действия различных факторов (мировых цен на нефть, курса доллара, инвестиционного климата). В реальности равновесное состояние МЭС представляет собой некоторую область движения системы вокруг гипотетического состояния равновесия.

Динамически неравновесный режим соответствует процессу перехода МЭС из одного динамически равновесного состояния, нарушенного действием различных факторов, к другому динамически равновесному состоянию [7]. Анализ динамически неравновесных инвестиционных процессов МЭС представляет основной интерес в проводимом исследовании. Неравновесные режимы инвестиционного процесса на макроуровне сопровождаются неравновесием в темпах формирования доходов и расходов агентов (например инвестиций или сбережений), которые приводят к росту или снижению запасов агентов (например стоимости основных фондов или резервных фондов банков), что способствует в целом либо росту экономики, либо возникновению риска экономического спада.

Для полноты анализа функционирования МПК в составе МЭС при реализации инвестиционного процесса требуются и знания о динамически равновесных состояниях, которые рассматриваются, в частности, в макроэкономической модели IS-LM [7]. Теоретические знания о равновесных состояниях системы необходимы для определения тенденций движения системы как в ретроспективе, так и в перспективе.

Вторая особенность применения динамического подхода состоит в необходимости описания неравновесных процессов функционирования МПК в составе МЭС с помощью взаимосвязанного изменения во времени показателей потоков и запасов. В качестве показателей потоков рассматриваются темпы (скорости) формирования расходов и доходов МЭА, в качестве показателей запасов рассматриваются объемы накопленных ими ресурсов [7].

Применение концепции финансовых потоков позволяет анализировать динамику движения разнонаправленных и неравномерно распределенных во времени финансовых потоков в виде темпов расходов и доходов МЭА, выявлять причины отклонения движения потоков от плана с целью формирования управленческих решений.

Применение концепции ограниченности запасов ресурсов является необходимым для исследования инвестиционных процессов, в том числе и на макроуровне, поскольку именно размер запасов ресурсов (материальных и финансовых) и тенденции их изменения служат основанием для принятия решений в области инвестирования. Например, стоимость основных фондов как объем запаса в виде капитала служит важным индикатором потенциальных возможностей экономики.

Важность анализа взаимообусловленного изменения потоков и запасов в исследовании динамики функционирования МПК в составе МЭС при реализации инвестиционного процесса обусловлена сущностью инвестиций как цепочки последовательно-параллельных процессов изменения во времени потоков доходов и расходов экономических агентов, способствующих либо увеличению запасов (на этапе накопления), либо их временному снижению (на этапе вложения ресурсов) для получения дохода в будущем, который, в свою очередь, служит источником роста запасов и всей экономики на следующем цикле инвестиционного процесса.

В [7-9] предложена методология исследования динамики МЭС, в рамках которой показано, что исследование динамики неравновесных воспроизводственных процессов МЭС в рыночных условиях требует проведения анализа взаимосвязанного изменения во времени двух триад системных факторов. Первая отражает динамику поведения МЭА с учетом ограниченности их запасов и представлена взаимодействием трех факторов, инвариантных по отношению к виду МЭА: темпов потоков, объемов ограниченных запасов финансовых ресурсов и управления каждым в отдельности, влияющих на динамику всего кругооборота потоков МЭС в целом. Вторая триада рыночных факторов предназначена для описания взаимовлияния трех факторов, инвариантных по отношению к виду макроэкономического рынка: спроса и предложения, чувствительности рыночного механизма и уровня цен как регулирующего фактора, корректирующего поведение МЭА (факторы первой триады) в виде изменения темпов расхода ресурсов. Представленные ранее методологические положения составляют основу для проведения исследований динамики процесса функционирования МПК в составе МЭС при реализации инвестиционного процесса. Особенности взаимодействия потоков и запасов агентов с учетом рыночных факторов в инвестиционном процессе представлены в виде четырех взаимо-

' Темпы доходов /и2 (7), расходов Out^A сальдо доходов и расходе в Fl^(t) Управление темпами расходов:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА МЭС В ЦЕЛОМ

Макроэкономический агент

Темпы расходов и доходов

Fl(r,f)

где kOut:- корректировка /-го потока расходов в Хмомент времени ПР ty

Объемы запасов

Управление темпами ^у расходов

Макроэкономический рынок

Спрос,

Чувствительность рынка

регулир, темпы потоков: Р — уровень цен (рынок благ); г — ставка процента (рынок денег);

Рынок благ:

сов. спрос —фин. поток, сов. предл. — мат.поток;

Рынок денег: , спрос ипредл. - / запасы фин, рес.

Макроэкономический рыно!

«Денежный рынок»

Предложение денег, Ms^

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА МЭС

АМу,^ изменение предложения денег

Макроэкономический агент «Реальный сектор»

Аг, ■ изменение процентной ставки

Объемы запасов (резервные, фонды) '

V Темпы формирования инвестиций и сбережений

Макроэкономический агент . «Финансовые учреждения»

Управление финансовыми потоками

Темп выпуска

ВВП, у. .

Темпы расходов и доходов

Контуры влияния на сов. спрос Ad (изменение инвестиционных расходов)

Контур влияния на сов. предложение As (изменение капитала К)

Рис. 2. Триады системных факторов, важных для исследования динамики функционирования МПК в составе МЭС при реализации инвестиционного процесса действующих триад, полученных путем конкретизации триады потоков и запасов МЭА применительно к двум агентам – «Реальный сектор» и «Финансовые учреждения», а также конкретизации триады рыночных факторов к двум макроэкономическим рынкам – «Рынок благ» и «Рынок денег» (см. рис. 2).

На схеме выделены контуры, охватывающие взаимодействие двух МЭА «Реальный сектор» и «Финансовые учреждения» с учетом регулирующего влияния макроэкономических рынков благ и денег. Действие контуров инициируется решениями, принимаемыми в области денежно-кредитной политики (изменения процентной ставки Аг и денежной массы AMs ) или в области структурной политики (стимулирование автономных инвестиций AI® и сбережений AS). Выделены контуры, характеризующие первую волну событий в МЭС, которая связана с изменениями совокупного спроса вследствие изменения инвестиционных расходов, регулируемого уровнем цен на рынке благ.

Эффект от инвестиционной политики, выраженный в виде изменения запаса капитала в реальном секторе экономике, наступает позже; имеет место инвестиционный лаг. Также выделен контур, действие которого обусловлено изме- нением запаса капитала и связано с изменением совокупного предложения, также регулируемого изменением уровня цен.

Резюмируя вышесказанное, в качестве основных особенностей описания динамики функционирования МПК в составе МЭС при реализации инвестиционного процесса следует выделить:

– необходимость анализа цепочек взаимообусловленных изменений во времени разнотемповых и разнонаправленных финансовых и материальных потоков и объемов запасов секторов экономики, характеризующих их потенциальные возможности;

– принятие решений на основе анализа информации об объемах ограниченных запасов секторов экономики и рыночной ситуации;

– необходимость учета таких динамических характеристик, как инерционность процессов и наличие лагов, внешних и внутренних, при реализации мер госрегулирования инвестиционного процесса.

Применение сценарного подхода позволяет:

– выполнять построение различных сценариев управления процесса функционирования МПК в составе МЭС;

– проводить анализ причинно-следственных цепочек событий при реализации различных вариантов управления;

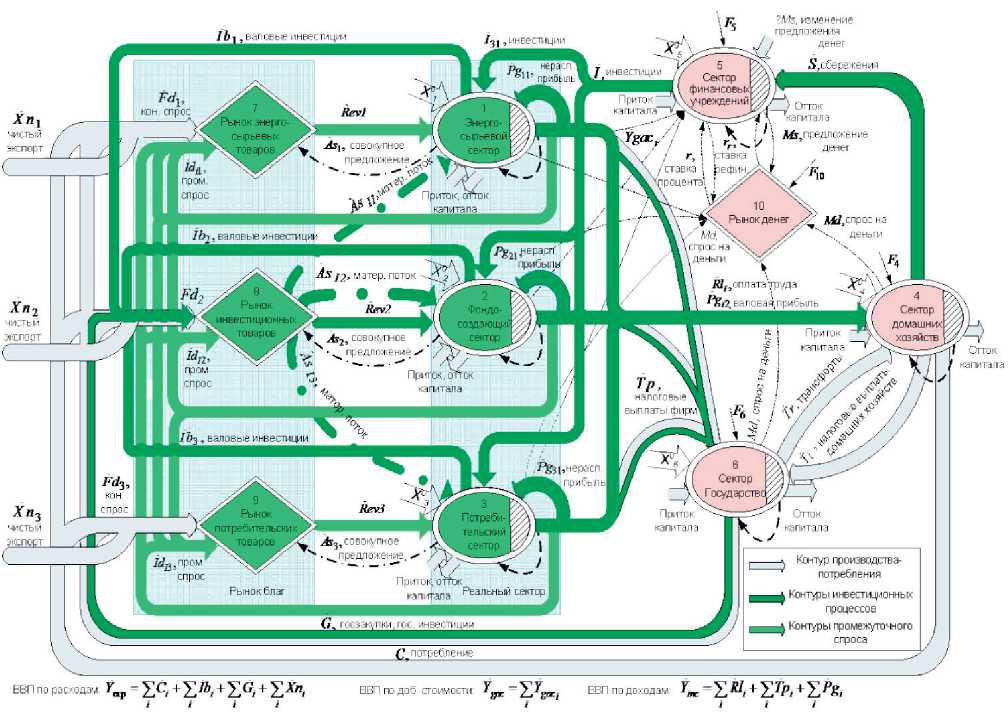

Рис. 3. Когнитивная модель функционирования МПК в составе МЭС при реализации инвестиционного процесса

– выявлять закономерности развития неравновесных ситуаций во времени при различных вариантах госрегулирования.

Когнитивная модель функционирования МПК в составе МЭС при реализации инвестиционного процесса

Цель реализации инвестиционного процесса в многосекторной макроэкономической системе состоит в обеспечении такого сбалансированного движения финансовых потоков сбережений и инвестиций и материальных потоков благ с учетом накопления запасов основного капитала, при котором обеспечивается поддержание плановых темпов роста ВВП при условии соблюдения требуемых воспроизводственных пропорций.

Когнитивная модель функционирования МПК в составе МЭС при реализации инвестиционного процесса разработана на основе когнитивной модели функционирования МЭС в рыночных условиях [7] и отличается от нее расширенным составом макроэкономических агентов и макроэкономических рынков и выделенных взаимосвязей между ними.

Согласно предложенной концепции расширен состав элементов – концептов, который включает: три производственных сектора (энергосырьевой, фондосоздающий и потребительский), образующих реальный сектор экономики, и соответствующие им три рынка благ, выделенных по виду продукции, выпускаемой производственными секторами (рынки энергосырьевых, инвестиционных и потребительских товаров); а также сектор домашних хозяйств (население); сектор финансовых учреждений (банки); сектор государственных учреждений (государство) и рынок денег (см. рис. 3). Взаимосвязи между МЭА (секторами) представлены финансовыми потоками. Входные потоки сектора (притоки) образуют его доход, а выходные потоки (оттоки) соответствуют расходам сектора.

Процесс декомпозиции реального сектора на три производственных сектора выполняется путем группировки отраслей по воспроизводственно-функциональному признаку, выделены следующие производственные секторы.

-

1. Энергосырьевой сектор, включающий предприятия, занимающиеся производством товаров и услуг для промежуточного потребления,

-

2. Фондосоздающий сектор, который включает предприятия, занимающиеся производством средств труда – инвестиционных товаров и услуг, основных фондов. К нему относятся внутренне-ориентированные отрасли машиностроения, строительство, наука.

-

3. Потребительский сектор, включающий предприятия, занимающиеся производством предметов потребления – товаров и услуг для потребления домашними хозяйствами. К нему относятся отрасли, работающие преимущественно для внутреннего рынка потребительских товаров: сельское хозяйство и рыболовство, легкая и пищевая промышленность, оптовая и розничная торговля, ЖКХ, здравоохранение, образование и оказание социальных услуг.

то есть оборотных фондов. К нему относятся экспортно-ориентированные отрасли, поставляющие продукцию на внешний и внутренний рынок (например, добыча и переработка полезных ископаемых, химия и нефтехимия, металлургия, лесной комплекс) согласно СНС.

Описание функционирования реального сектора в виде взаимодействия указанных производственных секторов позволяет отразить не только производство конечного продукта (ВВП), но и промежуточного продукта. Несмотря на то, что стоимость промежуточного продукта не учитывается при расчете ВВП во избежание двойного счета, поскольку полностью входит в стоимость средств труда и предметов потребления, анализ структуры промежуточного спроса и потребления признается необходимым в проводимом исследовании, поскольку межсекторные связи оказывают существенное влияние на рыночные ситуации на рынках отдельных видов продукции и, следовательно, на поведение МЭС в целом, поэтому не учитывать это было бы неверным.

Анализ деятельности секторов в отдельности и во взаимосвязи друг с другом представляется важным с позиции выявления воспроизводственных диспропорций. Например, для экономики России анализ энергосырьевого сектора важен потому, что в данном секторе задействовано до трети всей рабочей силы. Кроме того, экспортноориентированная направленность российской экономики делает выделение данного сектора в качестве самостоятельного в составе макроэкономической модели просто необходимым. Еще более настоятельным с позиций макроэкономического анализа и интегрального прогнозирования считается анализ функционирования инвестиционного сектора.

Секторы МЭС (макроэкономические агенты) как элементы когнитивной модели реализуют следующие функциональные процессы:

– производственные секторы выполняют процессы производства продукции, стоимость которой составляет валовой выпуск сектора У,. Валовой выпуск Yf представлен суммой стоимости промежуточного потребления Ie и валовой доб авленной стоим ости (ВДС) Ygac; •

-

У,. - Ygac + ict. Сумма ВДС трех секторов представляет собой ВВП, рассчитанный производственным методом. Производственные секторы выполняют процессы оплаты труда наемным работникам RI, выплаты налогов TPi и формирования валовой прибыли сектора Pgj;

– сектор домохозяйств выполняет процессы потребления полученных в результате распределения доходов C и процессы сбережения S непотребленной части дохода c учетом накопленных ранее запасов, а также осуществляет выплату налогов ;

– сектор финансовых учреждений аккумулирует финансовые средства населения S', формирует запасы финансовых ресурсов в виде различных фондов и мобилизует их на инвестиционные цели, формируя инвестиционные вложения и предоставляя кредиты инвестиционного характера секторам производственной подсистемы A;

– производственные секторы формируют инвестиционный спрос (инвестиционные расходы) на основе собственных и заемных инвестиционных ресурсов с учетом амортизационных отчислений. Формирование собственных средств осуществляется за счет нераспределенной валовой прибыли. Формирование заемных средств осуществляется сектором финансовых учреждений на основе сбережений сектора домохозяйств как основного их источника;

– государственный сектор выполняет процессы формирования доходов государственного бюджета на основе налоговых и неналоговых поступлений Tp от реального сектора и tH от сектора домохозяйств, а также формирования расходов G в виде государственных закупок; включающих в своем составе и инвестиционные расходы (предоставляет государственные инвестиции);

– производственные секторы формируют предложение товаров на соответствующих рынках и получают доход от реализации продукции;

– производственные секторы получают приобретенные на рынке инвестиционные товары, увеличивающие запас основных фондов секторов, вводят их в эксплуатацию в течение опреде-

- ленного времени и получают валовую прибыль от производства и реализации вновь произведенной продукции, которая служит источником инвестиционных ресурсов на следующем инвестиционном цикле.

Согласно предложенной в работе [7] методологии каждый макроэкономический агент (сектор) выполняет следующие процессы:

– имеет запас финансовых и материальных ресурсов, в том числе основных фондов и товарно-материальных запасов (ТМЗ) (заштрихованная область);

– планирует темпы своих расходов и их соотношения в соответствии со своими целями;

– анализирует информацию о размере текущих запасов и темпах поступающих доходов (связь условно обозначена в виде петли на концепте), а также информацию о состоянии других секторов, рыночных условиях и всей МЭС в целом;

– принимает решения по корректировке плановых темпов расхода финансовых ресурсов на основе результатов анализа;

– выполняет управляемые функциональные процессы, соответствующие определенным видам деятельности (активности) МЭА и связанные с расходом финансовых ресурсов;

– получает финансовые ресурсы от других агентов, выполняющих свои функциональные процессы;

– получает материальные ресурсы в виде удовлетворенного спроса.

Множество элементов когнитивной модели представлено также и макроэкономическими рынками. Каждому производственному сектору соответствует рынок производимой им продукции. Необходимость декомпозиции рынка благ обусловлена следующими положениями.

Во-первых, это различие групп товаров по их роли в процессе производства и потребления. Энергосырьевые товары (оборотные фонды) полностью потребляются в процессе производства и в большинстве своем используются для промежуточного потребления. Инвестиционные товары (основной капитал) также используются в процессе производства, но переносят свою стоимость на продукт постепенно. Рынок основного капитала является сферой потребления инвестиций. Рынок энергосырьевых товаров (оборотных средств) называют рынком предметов труда, а рынок инвестиционных товаров (основного капитала) называют рынком средств труда. Эти два рынка составляют рынок средств производства. Потребительские же товары в основном ис- пользуются домашними хозяйствами, которые и являются основными предъявителями спроса на рынке потребительских товаров. Потребительские товары могут быть использованы в процессе производства лишь опосредованно.

Во-вторых, это различие конъюнктуры рынков различных видов продукции, которое сказывается в первую очередь в формировании уровней цен как регуляторов рыночного спроса и предложения. Цены на потребительские и инвестиционные товары в большей степени зависят от ситуации на внутренних рынках, цена же на рынке энергосырьевых товаров сильно зависит от конъюнктуры мировых рынков.

В-третьих, ключевой особенностью рынка инвестиционных товаров является тот факт, что именно этот рынок аккумулирует инвестиционный спрос (капитальные вложения) со стороны всех производственных секторов и является поэтому определяющим в достижении целей инвестиционного процесса МЭС. В межотраслевом балансе инвестиционный спрос входит в состав конечного спроса и отражается в графе «Валовое накопление основного капитала».

Рынки продукции производственных секторов в целом образуют рынок благ. Совокупный спрос Ad; на каждом рынке представлен суммой конечного спроса Fdj (потребление, инвестиции, госзакупки, чистый экспорт) и промежуточного спроса Idt : Ad, = Fdj + Id;.

Структура совокупного спроса существенно различается на различных рынках продукции производственных секторов. Для российской экономики сложились следующие структурные особенности рынков. Наиболее высокий промежуточный спрос предъявляется на оборотные фонды (энергосырьевые товары). Конечный спрос со стороны населения максимальный на рынке предметов потребления, а конечный спрос на сырье в основном представлен спросом иностранного сектора, то есть экспортом. Чистый экспорт на рынке инвестиционных товаров отрицательный, поток импорта превышает экспорт.

Расширение состава элементов-концептов когнитивной модели влечет за собой расширение и множества связей, которое включает:

– множество связей между производственными секторами с учетом рынков их продукции в виде промежуточного потребления и промежуточного спроса, которые построены на основе методологии межотраслевого баланса и относятся к финансовым потокам;

– множество связей в виде компонентов совокупного спроса (инвестиционного, потребитель- ского спроса, госзакупок и чистого экспорта) для макроэкономических рынков благ всех производственных секторов, которые относятся также к финансовым потокам;

– множество связей в виде материальных потоков удовлетворенного инвестиционного спроса (потоков инвестиционных товаров), представленных штрихпунктирными линиями;

– множество информационных связей, регулирующих инвестиционный процесс на основе информации об объемах запасов (фондов накопления, стоимости основных фондов, государственных фондов) и рыночной ситуации (уровнях цен и процентных ставок).

Согласно определению инвестиционного процесса МЭС на схеме выделены контуры инвестиционного процесса в рамках воспроизводственного процесса МЭС, которые объединены в три группы.

Первая группа представлена контурами типа «сбережения-инвестиции», которые являются основными в инвестиционном процессе. Они включают:

– контуры формирования инвестиционных ресурсов на основе заемных средств Ij, формируемых на основе сбережений населения s (цепочки концептов 1-4-5-1, 2-4-5-2, 3-4-5-3);

– контуры формирования инвестиционных ресурсов на основе собственных средств Pgix (петлевые связи концептов 1, 2 и 3);

– контуры формирования инвестиционного спроса на рынке инвестиционных товаров, которые включают контур получения дохода фондосоздающего сектора от реализации инвестиционных товаров (цепочка 2-8-2), и особенно важные контуры, материально-финансовые, которые определяют поступление основных фондов секторов и рост из запасов (цепочки 1-8-1, 2-8-2, 3-8-3).

Вторую группу представляют контуры взаимодействия производственных секторов посредством формирования промежуточного потребления и промежуточного спроса на рынках производимой продукции (рынках благ).

Третья группа представлена контурами типа «налоги – государственные инвестиции», которые предполагают стимулирование инвестиционной активности через снижение ставок налогообложения, а также формирование государственных инвестиций в составе госзакупок согласно методологии СНС (цепочки концептов 1-6-8-1, 2-6-8-2, 3-6-8-3). Контуры являются частью финансовых потоков налогов и госзакупок.

Анализ динамически равновесного режима инвестиционного процесса МЭС требует контроля соблюдения следующих типов балансов:

– между сбережениями и инвестициями ^ — bsum ’ которые характеризуют согласованность интересов различных агентов (производственных секторов и домохозяйств), поведение которых диктуется различными факторами (процентной ставкой для реального сектора и располагаемыми доходами – для населения), что свидетельствует об особой сложности достижения сбалансированности этих потоков. Возникновение существенных отклонений в этом соотношении требует принятия мер по корректировке интересов агентов, реализующих преобразование сбережений в инвестиции;

– между темпами формирования валов ых инвестиций и амортизации lb. = Am, z = 1, 3 по всем производственным секторам. Возникновение неравновесия по этому балансовому соотношению позволит диагностировать ситуации «нулевого роста» (чистые инвестиции равны нулю: L.eti =Ibi -Amt =0 ), ситуации роста экономики ( Ib^Ami или Iuet. >0) и ситуации «падающей экономики» (с отрицательными чистыми инвестициями lb; < Am, или Iuet, <0), что необходимо для своевременного принятия решений;

– между фактическими значениями нераспределенной валовой прибыли Pgi\ и собственных инвестиций ib,-. Pg^ib,, z = i,3. Анализ этого соотношения позволяет определить режим функционирования сектора: либо это режим расходования накопленных ранее запасов ( PgA <1ь„ ), либо режим их накопления ( Pg^Jbi, ).

Эти балансовые соотношения применяются для анализа инвестиционного процесса МЭС, однако для полноты анализа они должны быть дополнены принятыми для МЭС в целом балансовыми соотношениями в виде равенств расходов и доходов по каждому макроэкономическому агенту и равенств спроса и предложения на макроэкономических рынках.

Нарушения перечисленных соотношений служат индикаторами смены тенденций неравновесных инвестиционных процессов. Важным является факт, что любые неравновесия для их корректировки требуют расходования накопленных запасов ресурсов секторов экономики. Сопоставительный анализ неравновесных состояний инвестиционного процесса по возможным комбинациям видов нарушений названных трех балансовых соотношений позволяет предварительно выделить кластеры неравновесных ситуаций с целью последующей подготовки управленческих решений.

Разработанная когнитивная модель предполагает также и контроль ВВП путем расчета его тремя методами, которые разнесены по стадиям воспроизводственного процесса.

Производственный метод используется на стадии производства ВВП и предполагает расчет ВВП как суммы ВДС трех секторов: Yg«e=^YgatV / = Ц, где y^y.-ic,, отсю- да^«-Z^-Z^-^1.3-

Из валовой добавленной стоимости производится оплата труда наемным работникам Rlj (заработная палата, включая премии, надбавки и прочее), чистые косвенные налоги Tp. и валовая прибыль секторов Pg. (часть ВДС, остающаяся в распоряжении производителей, после уплаты налогов и оплаты труда). Перечисленное является первичными доходами и в сумме составляет ВВП по доходам, или ВВП, рассчитанный р ас пределительным методом: Ym-^^ / = l^-где Yincl=Rl^tp^Pgi, откуда Y^^Ri.^tp.^Pg, / = 1,з.

Согласно методу конечного использования суммируются расходы на конечное потребление товаров и услуг домашних хозяйств, государства, валовые инвестиции, чистый экспорт. ВВП рассчитывается по формуле: у = V v+yjA +y g Xil , z = U-

Анализ когнитивной модели позволяет сформулировать ряд ее особенностей, важных с позиции принятия решений при управлении инвестиционным процессом МЭС.

-

1. Ключевым концептом, определяющим динамику и эффективность управления инвестиционным процессом МЭС, является концепт 2 «Фондосоздающий сектор».

-

2. Роль инвестиционного процесса в воспроизводственном процессе МЭС в целом состоит в обеспечении механизмов наращивания темпов выпуска ВВП и потребления населения в основном контуре «производство-потребление» за счет предварительного создания резервуаров (запасов) финансовых ресурсов и их последующего расходования в контурах инвестиционного процесса для целей накопления материальных ресурсов в виде запасов основного капитала, которые служат источником роста темпов выпуска ВВП.

-

3. Особенность структуры финансовых потоков, которые составляют инвестиционный спрос на рынке инвестиционных товаров, обусловливает необходимость приоритетного и опережающего развития сектора, производящего эти товары (фондосоздающего сектора), как обязательного условия модернизации экономики и выхода ее на инвестиционно ориентированный сценарий.

-

4. Выделение контуров в составе инвестиционного процесса позволяет выявить последовательно-параллельные пути распространения возмущений, порождающие мультипликативные эффекты; а также исследовать параллельные пути (цепочки) распространения возмущений по нескольким контурам одновременно с целью выявления кумулятивного эффекта их одновременного действия.

Динамические модели функционирования МПК в составе МЭС при реализации инвестиционного процесса

Комплекс разработанных динамических моделей функционирования МПК в составе МЭС при реализации инвестиционного процесса включает в себя динамические модели энергосырьевого, фондосоздающего и потребительского секторов экономики и сектора финансовых учреждений. Модели взаимосвязаны в рамках макроэкономического кругооборота и содержат модели накопления и потребления основного капитала, а также модели формирования инвестиционных расходов финансовым сектором с учетом динамики уровня цен и процентной ставки.

Динамическая модель инвестиционного процесса представляет собой систему непрерывных нелинейных дифференциальных уравнений, которые описывают динамику:

-

– процессов попеременного накопления и расходования запасов финансовых ресурсов на основе сбережений в одних секторах и материальных ресурсов в виде основного капитала в других секторах экономики;

– процессов согласованного формирования инвестиционных расходов различными секторами в неравновесных условиях рынков благ и денег с учетом динамики изменения процентной ставки.

Для реального сектора выполнен процесс группировки отраслей по воспроизводственнофункциональному признаку в виде трех производственных секторов: к энергосырьевому сектору относятся экспортно-ориентированные отрасли, поставляющие продукцию на внешний и внутренний рынок: добыча и переработка по- лезных ископаемых, химия и нефтехимия, металлургия, лесной комплекс. К фондосоздающему сектору относятся внутренне-ориентированные отрасли машиностроения, строительство, наука. К потребительскому сектору относятся отрасли, работающие преимущественно для внутреннего рынка потребительских товаров: сельское хозяйство и рыболовство, легкая и пищевая промышленность, оптовая и розничная торговля, ЖКХ, здравоохранение, образование и оказание социальных услуг. Отметим, что отрасли инфраструктурного сектора (транспорт и связь, торговля, финансы, кредит, управление) не выделяются в отдельный сектор, а распределяются между тремя выделенными секторами, например, пассажирский транспорт и гражданская связь относятся к потребительскому сектору, тогда как грузовой транспорт и служебная связь относятся к энергосырьевому сектору.

Особое внимание необходимо уделить моделированию процессов взаимодействия банковского и реального секторов экономики, которое реализуется через формирование разнотемповых и разнонаправленных потоков материальных благ и финансовых ресурсов, регулируемых на основе информации об уровне рыночных цен и объемах накопленных ресурсов. Особенность построения модели состоит в применении агент-ориентированного подхода к описанию динамики поведения групп коммерческих банков и предприятий.

Поведение агентов «Коммерческие банки» формируется с учетом анализа структуры банковского капитала. В основу формирования правил поведения положена поточно-запасная концепция, предполагающая применение ранее разработанных моделей корректировки темпов расходования ресурсов на основе информации об объемах накопленных запасов [3-4]. Применительно к анализу структуры банковского капитала поточно-запасные модели расширены за счет увеличения количества накопителей. Их число определяется количеством элементов в структуре банковского капитал, выделенных по источникам х формирования. Анализ структуры банковского капитала и формирование рекомендаций по управлению предполагает расчет риска банковских активов для расчета нормативной достаточности капитала банка

Поведение агентов «Фирмы» определяется не только текущей рыночной ситуацией, но и влиянием структуры капитала предприятия, основными элементами которого являются собственный и заемный капитал. Расчет коэффициентов фи- нансовой устойчивости предприятия и формирование цены капитала позволяет провести анализ финансового риска при принятии решений агентом «Фирмы» о привлечении заемного капитала. Динамика взаимодействия агентов «Фирмы» и «Коммерческие банки» определяется результатами согласованного принятия решений о предоставлении кредитов в неопределенных рыночных условиях с учетом информации о структуре и объемах накопленного капитала банков и предприятий.

Проведены экспериментальные исследования эффективности предлагаемых интеллектуальных алгоритмов принятия решений по управлению инвестиционным процессом МЭС по различным сценариям в соответствии с предложенной методикой проведения системных исследований и на основе разработанных динамических моделей и алгоритмов управления. Показано, что инвестиционный сектор обеспечивает больший темп роста ВВП при увеличении инвестиционных расходов при прочих равных условиях и характеризуется большим мультипликатором инвестиций, что объясняется структурой межсекторных финансовых и материальных потоков, сконцентрированных на рынке инвестиционных товаров. Показано, что снижение ставки рефинансирования на 1-2 процентных пункта позволяет повысить инвестиционные расходы производственных секторов, способствующие увеличению ВВП в 1,07-1,12 раза.

Заключение

Таким образом, предложена концепция исследования и системного моделирования функционирования МПК в составе МЭС при реализации инвестиционного процесса, которая основана на когнитивном, динамическом, структурном, сценарном и других подходах, интегрированных на базе системного подхода. Интегрирующая роль системного подхода состоит в соблюдении прерогативы целостности, согласно которой только после познания динамических свойств воспроизводственного процесса всей МЭС в целом возможно исследование динамики инвестиционного процесса как его составляющей части. Это проявляется в исследовании динамики инвестиционного процесса в единстве с воспроизводственным процессом МЭС и во взаимодействии с основным системообразующим контуром «производство-потребление» макроэкономического кругооборота финансовых потоков, функционирующего с учетом запасов секторов экономики.

Особенности применения когнитивного подхода состоят в проведении первоначальной структуризации инвестиционного процесса на макроуровне и выделении такого концепта – фондосоздающего сектора, деятельность которого является ключевой в реализации инвестиционных вложений и обусловливает рост выпуска ВВП в секторах экономики и всей МЭС в целом с учетом структуры выявленных потоковых и информационных управляющих связей между концептами (секторами и макроэкономическими рынками).

Особенности применения динамического подхода состоят в исследовании динамически неравновесных режимов протекания инвестиционного процесса МЭС с помощью цепочки последовательно-параллельных процессов изменения во времени потоков доходов и расходов макроэкономических агентов, корректируемых ценовыми механизмами макроэкономических рынков и способствующих либо увеличению запасов (на этапах формирования сбережений или накопления капитала), либо их временному снижению (на этапе вложения ресурсов) для получения дохода в будущем, который, в свою очередь, служит источником роста запасов секторов и темпов выпуска ВВП в целом на следующем цикле инвестиционного процесса.

Разработанная когнитивная модель инвестиционного процесса МЭС позволяет:

– определить роль инвестиционного процесса в воспроизводственном процессе МЭС в целом, которая состоит в обеспечении «подпитки» основного контура «производство-потребление» воспроизводственного процесса за счет неравномерно распределенных во времени процессов создания резервуаров (запасов) финансовых и материальных ресурсов и их расходования в контурах инвестиционного процесса;

– описать инвестиционный процесс МЭС в виде множества взаимосвязанных контуров, объединенных в три группы: контуры «сбережения-инвестиции» как основные контуры инвестиционного процесса; контуры промежуточного потребления и спроса, отражающие особенности межсекторных связей между производственными секторами; и контуры «налоги – госзакупки», предназначенные для «демпфирования» влияния неблагоприятного инвестиционного климата на формирование государственных инвестиционных расходов.

– определить особенности взаимодействия названных контуров неравновесного инвестиционного процесса, которые обусловлены попере- менным созданием запасов финансовых ресурсов (сбережений) в одних секторах и материальных ресурсов (основных фондов) в других секторах, а также построением такого согласованного формирования темпов их расходования различными секторами с учетом механизмов рыночного регулирования, которое обеспечивает рост темпов выпуска ВВП;

– выявить ключевую роль фондосоздающего сектора и рынка инвестиционных товаров, которая определена структурой финансовых и материальных потоковых связей между секторами экономики, что обусловливает необходимость приоритетного и опережающего развития фондосоздающего сектора как необходимого условия модернизации экономики и выхода ее на инвестиционно-ориентированный сценарий;

– определить характерные для анализа динамики инвестиционного процесса на макроуровне балансовые соотношения, нарушения которых служат индикаторами смены тенденций изменения неравновесных инвестиционных процессов, что позволяет предварительно выделить кластеры неравновесных ситуаций с целью последующей подготовки управленческих решений;

– выявить сложность обеспечения в рамках инвестиционного процесса согласованного взаимодействия двух сторон, представленных секторами-агентами (или функциями одного сектора-агента), при котором поведение одних нацелено на формирование накоплений (сбережений), а поведение других – на формирование расходов (инвестиций) и регулируется различными факторами, что приводит к необходимости участия третьей стороны, представленной макроэкономическим агентом «Государственные учреждения», для реализации функций государственного регулирования инвестиционного процесса на макроуровне.

Необходимо отметить, что в перспективе динамическая модель функционирования МПК в составе МЭС как объекта управления дополняется интеллектуальными, в частности нейросетевыми, моделями принятия решений при управлении МПК в составе ММЭс при реализации инвестиционного процесса [10-12].

В целом, результаты экспериментальных исследований эффективности управления функционированием МПК в составе МЭС при реализации инвестиционного процесса показали, что принимаемые решения позволяют обеспечить переход от динамически неравновесных неблагоприятных инвестиционных ситуаций к ситуациям, соответствующим более высокому темпу вы- пуска валового внутреннего продукта. Показано, что эффективность управления инвестиционным процессом МЭС существенно зависит как от воспроизводственных пропорций ВВП, отражающих особенности МЭС, так и от своевременности принятия управленческих решений.

Список литературы Методология системного динамического моделирования и управления функционированием многоотраслевого производственного комплекса в рамках воспроизводственного процесса макроуровня

- Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики. Отв. ред. А.А. Акаев, А.В. Коротаев Г.Г. Малинецкий. М.: Изд-во ЛКИ, 2010. -352 с.

- Чернов В.Г. Модели поддержки принятия решений в инвестиционной деятельности на основе аппарата нечетких множеств. М.: Горячая линия -Телеком, 2007. -312 с.

- Павловский Ю.Н., Белотелов Н.В., Бродский Ю.И. Имитационное моделирование. М. ИЦ «Академия», 2008. -240 с.

- Димов Э.М., Маслов О.Н., Трошин Ю.В. Снижение неопpеделенности выбоpа упpавленческих pешений с помощью метода статистического имитационного моделиpования//Информационные технологии, №6, 2014. -С. 51-57.

- Димов Э.М., Маслов О.Н. О точности и адекватности метода статистического имитационного моделирования//Инфокоммуникационные технологии. Т.5, №1, 2007. -С. 60-67.