Методология выполнения органосохраняющих операций на паренхиматозных органах у животных

Автор: Позябин С.В., Шумаков Н.И., Хафез С.Г.

Статья в выпуске: 1 т.249, 2022 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время частичную гепатэктомию и спленоэктомию у мелких домашних животных проводят в исключительных ситуациях. Риск значительного, угрожающего жизни животного кровотечения при таких операциях велик, поэтому органосохраняющие операции на селезенке до настоящего времени относятся к категории редких оперативных вмешательств, и они недостаточно разработаны. К тому же, до сих пор в доступной литературе отсутствуют результаты исследований и систематизированная информация по данной теме. В связи с этим разработка эффективных методов оперативного вмешательства на паренхиматозных органах остается одной из актуальных проблем, поскольку применение методов органосохраняющих операций, минимизация объема хирургической травмы является одной из основных задач ветеринарной хирургии.

Резекция, селезенка, печень, гемостаз, плазма

Короткий адрес: https://sciup.org/142234681

IDR: 142234681 | УДК: 619:617 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_1_249_160

Текст научной статьи Методология выполнения органосохраняющих операций на паренхиматозных органах у животных

Печень и селезенка у животных являются самыми крупными паренхиматозными органами, которые легко травмируются как при прямом воздействии ранящими и колотыми предметами, так и вследствие тупых травм органов брюшной полости [11, 12]. Согласно данным статистики, в мирное время ранения печени встречаются с частотой 15-29,9 % случаев, послеоперационная летальность составляет от 4 до 39,3 % [13].

Хирургические патологии печени и селезенки широко распространены среди собак и кошек. Заболевания этих органов у собак составляют до 25 % среди незаразных болезней, регистрируемых у данного вида животных [9, 14, 15].

Для выполнения органосохраняющих операций на паренхиматозных органах прибегают к частичной резекции, которая может выполняться по нескольким методикам. История выполнения таких операций берет свое начало в 1958 году, когда взамен острого рассечения была предложена методика дигитоклозии [1, 2].

Быстрая остановка кровотечения из сосудов печени является первоочередной задачей для хирурга при любом виде хирургического вмешательства, будь то плановая или экстренная помощь. При любой операции необходимо осуществлять полный, быстрый, безопасный, а также с минимальным повреждающим эффектом гемостаз [6].

Важно отметить, что остановка кровотечения из печени, в отличие от селезенки затруднительна, так как в рану дополнительно истекает желчь, обладающая выраженной фибринолитической активностью [4, 7].

Среди новых методов хирургической резекции паренхиматозных органов можно выделить методику использования хирургического степплера [8], которая заключается в том, что после обнажения печени, маркируют границы здоровой и патологической тканей. Данный метод подразумевает под собой ювелирную работу хирурга, а также дорогостоящего инструмента. Техника такого метода заключается в маркировке части печени, вставляемой между зубцами степплера, инструмент закрепляют и включают лезвие степплера. В результате этого, производится резекция с лигированием сосудов. Затем ушивают лапаротомную рану. Такой способ сокращает время оперативного вмешательства по сравнению с техникой дигитоклазии и снижение кровотечения практически в два раза.

В доступной литературе подробно описана техника гильотины, которая по технике схожа с методом дигитоклазии. Единственное отличие в том, что здесь диссекция капсулы и транссекция производятся с помощью скальпеля [8]. Но в такой технике присутствует ряд недостатков, которые описаны авторами [5, 6] и заключается в том, что при трансекции паренхимы печени с помощью скальпеля вызывается сильное повреждение сосудов и желчных протоков, что сопровождается обильным крово- и желчеистечением. Такая техника несет за собой большие риски и нежелательна в ветеринарной хирургии.

Ряд авторов [8, 9] предлагают метод ультрасонических волн, который основан на том, что паренхиматозные органы содержат большое количество влаги по соотношению коллагена к эластину. В результате такой особенности, ткань печени может селективно фрагментироваться от сосудов и протоков, в состав которых входит большее количество коллагена. Отмечается, что при использовании данной техники кровотечение меньше, чем при использовании метода дигитоклазии.

В 80-х годах был разработан еще один метод, который можно применять на паренхиматозных органах – с помощью давления воды, вследствие чего кровеносные сосуды и желчные протоки повреждаются минимально [13]. Для проведения такого способа необходим аппарат «Waterjet cutter». Этот аппарат создает необходимое давление воды, которое составляет 25 кг/см2 [2, 7], которое позволяет выполнять хирургическую манипуляцию на паренхиматозных органах. Данная техника увеличивает время операции, но уменьшает риск крово-и желчеистечения, по сравнению с методом «ультрасонических волн».

В настоящее время, появляются современные методы и новое оборудование, позволяющее выполнять хирургические вмешательства на паренхиматозных органах. Одной из них, является метод ультразвукового сдвига «Гармонический Скальпель» [7]. Этот метод заключается в использовании специальных ножниц с ультразвуковой активацией для лигирования небольших сосудов между вибрирующими лопастями. Создающаяся продольная вибрация лезвия с частотой 55,5 кГц может легко рассекать паренхиму печени. В результате денатурации белков происходит эффект коагуляции, который происходит в результате разрушения водородных связей в белках и выделения тепла в вибрирующую ткань. Такой метод рекомендован, как при открытых оперативных вмешательствах, так и в малоинвазивной хирургии.

В настоящее время, ряд авторов [3, 7] считает холодноплазменную коагуляцию инновационным методом быстрой остановки печёночных кровотечений. Преимущество данного метода заключается в том, что за время, необходимое для окончательного гемостаза при коагуляции, теряется незначительное количество крови, не вызывающее изменений витальных показателей. Воздействие холодной плазмы ограничивается поверхностными слоями обрабатываемой области, где вызывает незначительные патологические изменения, нивелирующиеся в своем большинстве к 30-м суткам, не повреждает глубже лежащую ткань печени, а также не приводит к каким-либо клинически значимым изменениям в работе органа [10].

Вместе с тем, наряду с классической методикой на сегодняшний момент возможно использование целого ряда методик электрохирургического, лазерного и ультразвукового рассечения мягких тканей, которые успешно используются в медицине человека, однако не нашли применения в ветеринарной медицине в связи с недостаточностью информации об экспериментальном и клиническом применении данных методов. В результате было выделено ряд техник, используемых в работе на паренхиматозных органах, которые можно применить у мелких домашних животных.

Наиболее современной является лазерная техника резекции паренхиматозных органов, которая отличается от предыдущих тем, что диссекция и транссекция патологического участка совершается с помощью лазерного излучения. Кровотечение при данной методике не значительное. Частичная гепатэктомия с помощью данной техники по сравнению с методом дигитоклазии требует меньшего времени [11].

К одному из методов можно отнести «технику электроножа», который нашел применение в лапароскопической хирургии. Гемостатический эффект определяется интенсивным парообразованием тканевой жидкости, при котором происходит оплавление и сварка стенок кровеносных сосудов. Основными достоинствами способа являются, уменьшение всасывающей способности раневой поверхности, абластичность, возможность оперировать в инфицированных тканях. В результате такой техники возникает большая зона ожога и некроз тканей [3, 10].

Лазер является одним из видов современного оборудования. Его применяют для рассечения, испарения и одновременной коагуляции намеченного участка без повреждения окружающих тканей. Механизм воздействия лазерного излучения состоит в нагреве биологических тканей при его поглощении и стимуляции свертывания крови. В основе способности останавливать кровотечение лежит коагуляция стенок сосудов и форменных элементов крови с образованием тромба [11].

Есть данные, что развитие раневого процесса, перифокально дистанционных изменений и воспалительной реакции после резекции печени высокоинтенсивным лазерным излучением зависит от используемого режима (1064, 1320 и 1440 нм) в острых и хронических состояниях. Заживление лазерной раны печени происходит быстрее, однако нет данных о параметрах излучения, оптимально подходящего для разных видов животных. В то же время, высокоинтенсивное лазерное излучение (ВИЛИ) успешно и эффективно используется в хирургии человека больше 40 лет.

В доступной литературе недостаточно представлена информация об особенностях воздействия излучения с разной длинной волны в сравнительной оценке. Многие авторы отмечают, что до настоящего времени не систематизированы оптимальные режимы воздействия высокоинтенсивного лазерного излучения, обеспечивающие наилучший гемостатический эффект при минимизации повреждений ткани, а также отсутствует единая сформированная концепция регенерации, учитывающая морфологические изменения, происходящие после лазерного воздействия и их влияние на динамику заживления [5, 8, 13].

Целью исследований стало – апробирование и сравнение особенностей клинического применения электрохирургической и лазерной резекции паренхиматозных органов.

Материал и методы исследований. Исследования проводили на трех кроликах массой тела 5 кг и возрастом 14 месяцев. После общей анестезии с соблюдением правил асептики и антисептики выполняли лапаротомию по белой линии живота. Затем последовательно эвакуировали из брюшной полости селезенку и печень. На каждом из органов выполняли резекцию ткани объемом 2 см3 в двух участках: в первом с помощью электрохирургического скальпеля; во втором с помощью диодного лазера. Эффективность резекции оценивали по скорости рассечения тканей, наличия кровотечения, видимой реакции сохраняемых тканей.

После общей анестезии с соблюдением правил асептики и антисептики, выполняли лапаротомию по белой линии живота каудально от области мечевидного хряща длиной 10-12 см. Остановив кровотечение, возникшее после оперативного доступа, эвакуировали из брюшной полости селезенку, расположив ее на марлевых салфетках, пропитанных стерильным физиологическим раствором и выполняли частичную резекцию 1/3 части селезенки с помощью диодного лазера мощностью 20-35 ватт и прицельным пучком 1,2 мм, используя длину волны у трех кроликов 1064 нм, и трех кроликов 1320 нм и у трех кроликов 1440 нм. Воздействие лазерного излучения на ткани выполняли контактным способом, то есть рассечение тканей выполнялось при соприкосновении оптического проводника с тканью резецируемого органа.

Известно, что во время контакта лазерного излучения на паренхиму органа, происходит испарение влаги, в результате чего происходит легкое задымление [11]. Такой эффект, как испарение вовремя воздействия лазерного излучения, способствует обширному ожогу в месте иссечения с ярко выраженным обугливанием, вызывает ожог 4 степени в месте контакта лазерной энергии с паренхимой органа. Благодаря широкой зоне обугливания, дает возможность не делать паузы при резекции, а также, не опасаясь возникновения паренхиматозного кровотечения.

После проведения резекции органа, выполнялось ушивание операционной раны, послойно, с соблюдением всех правил асептики и антисептики.

Послеоперационное лечение проводили в течение 14 дней. В этот период было назначено энрофлоксацин 2,5 % 10 мг/кг 2 раза в день в течении 14 дней, мелоксидил 0,5 мг/кг 1 раз в день в течении 5 дней, церукал 0,5 мг/кг 2 раза в день в течении 5 дней. В период послеоперационного восстановления выполняли ультразвуковое исследование брюшной полости на 1 и 3 сутки после операции для контроля послеоперационного выпада и паренхиматозного кровотечения. Во всех случаях, выпада и кровотечения не было обнаружено.

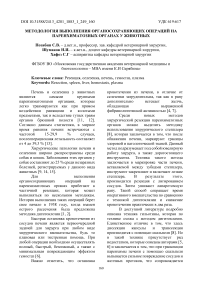

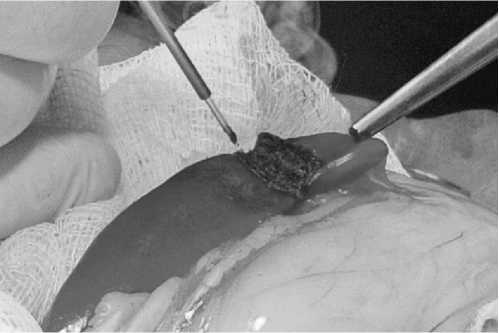

Результат исследований. При оценке воздействия на ткани селезенки высокочастотной электрической энергии и лазерного излучения установлено, что при применении электрохирургического метода наблюдается тканевая реакция вблизи иссечения. При контакте с электроножом паренхима органа в зоне иссечения подвергается большой температуре, в результате чего возникает ожог характерной картины для 4 степени (Рисунок 1 и 2). Окружающая ткань в течении минуты начинает увеличиваться в объёме в полтора раза. Одновременно с этим происходило изменение цвета на темно-красный. Такие изменения паренхимы селезенки наблюдались на протяжении 1,5-2 см от места иссечения.

Во время иссечения 1/4 части селезенки с помощью высокочастотной электрической энергии приходилось неоднократно делать повторные движения электроножа возле края паренхимы для купирования возникающего паренхиматозного кровотечения, а также не однократно приходилось делать паузы для ревизии иссечения с целью профилактики кровотечения, что сказывалось на времени проведения резекции и в целом всего оперативного вмешательства.

Рисунок – 1 Этап частичной резекции селезенки у кролика с помощью диодного лазера

Рисунок 2 – Этап частичной резекции селезенки у кролика с помощью электрического ножа

При лазерном воздействии на паренхиму печени и селезенки нами было замечено, что во время контакта лазерного излучения на паренхиму органов, происходит испарение влаги в результате чего происходит задымление. В результате, которого, изменяется видимость места хирургического приема. Но нужно заметить, что задымление не такое сильное и быстро развеивается. Такой эффект, как испарение во время воздействия лазерного излучения, способствует обширному ожогу в месте иссечения с ярко выраженным обугливанием, вызывает ожог 4 степени в месте контакта лазерной энергии с паренхимой органов.

Благодаря широкой зоне обугливания, дается возможность не делать паузы при резекции, а также, не опасаясь возникновения паренхиматозного кровотечения.

Во время исследования было замечено, что вблизи зоны иссечения, ткань паренхиматозных органов, таких как селезенка и печень не увеличивалась в объёме, в отличии от воздействия электрической энергии, но однородность цвета паренхимы печени и селезенки под воздействием лазерной энергии изменялась. Цвет паренхимы становился неоднородным темно–красным и изменялся по площади больше, если сравнивать с воздействием высокочастотной электрической энергии.

Заключение. Проведенные исследования данных доступной литературы и интраоперационных наблюдений для определения эффективности электрохирургических и лазерных методов резекции печени и селезенки, позволили установить, что основные опасности оперативного вмешательства на печени связаны с возникновением диффузного обильного паренхиматозного кровотечения во время операции, вторичного кровотечения в постоперационный период с последующей кровопотерей, анемией, угрожающей жизни животного. Решение проблем, связанных с кровотечением, позволит значительно уменьшить количество интра-и постоперационных осложнений, расширяя показания к частичной гепатэктомии при различных гепатохирургических патологиях. С появлением таких методов резекции, появилась возможность оперировать те патологии, которые раньше считались не операбельными [4].

Прошивание паренхимы печени с целью гемостаза приводит к дистрофическим и некротическим изменениям гепатоцитов, а также морфологическим признакам микрососудистого тромбоза и фиброза, сохраняющегося вплоть до 180-х суток.

Изложенные методики проведения операций на паренхиматозных органах, позволяют лечащему врачу своевременно выбрать оптимальный способ хирургического приема под каждого пациента и уменьшить риски возникновения интра- и постоперационных осложнений при выполнении данных операций.

Применение современных методов резекции паренхиматозных органов с использованием лазерного и ультразвукового излучения, лазерной коагуляции имеет несомненные перспективы для применения в ветеринарной медицине с изучением особенностей воздействия данных методик на разные органы и ткани у различных видов животных.

На основании исследований разработан способ частичной резекции селезенки у лабораторных и мелких домашних животных, который основан на использовании лазерного излучения и заключается во введении животного в общую анестезию, выполнения медианной лапаротомии с последующим использованием лазерного излучения мощностью 20-35 Ватт с длинной волны 1320 нм в контактном режиме для рассечения тканей селезенки и отличается высоким контролем объема травмированных тканей, гемостазом в области резекции и минимальным посттравматическим воспалением.

МЕДпрессинформ, 2007. – 174 с.

В настоящее время частичную гепатэктомию и спленоэктомию у мелких домашних животных проводят в исключительных ситуациях. Риск значительного, угрожающего жизни животного кровотечения при таких операциях велик, поэтому органосохраняющие операции на селезенке до настоящего времени относятся к категории редких оперативных вмешательств, и они недостаточно разработаны. К тому же, до сих пор в доступной литературе отсутствуют результаты исследований и систематизированная информация по данной теме. В связи с этим разработка эффективных методов оперативного вмешательства на паренхиматозных органах остается одной из актуальных проблем, поскольку применение методов органосохраняющих операций, минимизация объема хирургической травмы является одной из основных задач ветеринарной хирургии.

Список литературы Методология выполнения органосохраняющих операций на паренхиматозных органах у животных

- Аббас, Б. Х. Техника резекции части печени у собак, кошек и кроликов / Б. Х. Аббас // Ветеринарная медицина. – 2009. – № 4. – С. 43-44.

- Бондаревский, И. Я. Аргонусиленная коагуляция и высокоинтенсивное лазерное излучение в хирургии печени / И. Я. Бондаревский, Д. Е. Гринчий // Фундам. исследования. – 2011. – C. 485–487.

- Коваленко, В. Л. Морфологическая характеристика компенсаторно приспособительных реакций в цирротически измененной печени после воздействия на неё высокоинтенсивным лазерным излучением / В. Л. Коваленко, Н. В. Абромовская, Д. В. Гарбузенко // Урал. мед. журн. – 2007. – № 12. – С. 75-78.

- Малиновский, Н. Н. История развития физических методов гемостаза в хирургии / Н. Н. Малиновский, Е. И. Брехов, И. В. Аксенов [и др.] // Хирургия. – 2006. – № 4. – С. 1-4.

- Позябин, С. В. Ранняя эндоскопическая диагностикя патологий печени у собак / С. В. Позябин, Н. И. Шумаков // «Российский ветеринарный журнал. Мелкие домашние и дикие животные». – 2013. – № 4. – С. 52.

- Позябин, С. В. Эндоскопическая биопсия печени у собак/ С. В. Позябин, Н. И. Шумаков // Ветеринарный доктор. – 2013. – № 8. – С. 14-15.

- Семичев, Е. В. Морфофункциональные изменения печени крыс в ранние сроки после резекции левой доли с применением холодноплазменного коагулятора (экспериментальное исследование) / Е. В. Семичев, А. Н. Байков, Г. Ц. Дамбаев [и др.] // Анналы хирургической гепатологии. – 2018. – № 20 (1). – С. 76-83.

- Тимербулатов, В. М. Современные методы рассечения и коагуляции тканей в хирургии органов брюшной полости / В. М. Тимербулатов, В. В. Плечев, А.Г. Хасанов. – Москва: МЕДпрессинформ, 2007. – 174 с.

- Уша, Б. В. Болезни печени собак: учебное пособие / Б. В. Уша, И. М. Беляков // Москва: Колос, 2002. – 340 с.

- Швед, И. А. Особенности заживления лазерной раны печени после ее резекции высокоинтенсивным лазерным излучением в эксперименте. / И. А. Швед, А. В. Воробей, Т. Э. Владимирская [и др.] // Новости хирургии. – 2013. – C. 21.

- Alkozia, E. M. Bleeding in liver surgery; prevention and Treatment / E. M. Alkozia, T. Lisman, R. Parte //Clin. Liver disease. – 2009. – Vol. 13 (13). – № 1. – P.145-154.

- Carus, T. Collateral tissue damage by several types of coagulation (monopolar, bipolar, cold plasma and ultrasonic) in a minimally invasive, perfused liver model / T. Carus, K. Rackebrandt // International Scholarly Research Network ISRN Surg. – 2011. – P. 1205.

- Chopra, S. S. Evaluation of laparoscopic liver resection with 2 different, Nd: Yag lasers for future use in a high-field open MRI / S. S. Chopra, G. Wiltberger, U. Teichgraeber [et al.] // Photomed laser surg. – 2009. – № 2. – P. 281-286.

- Fossum, T. W. Small animal surgery / T. W. Fossum // 3rd edi, Elsevier Mosby. – 2006. – P. 1632.

- Poon, R. T. Current Techique of liver transection / R. T. Poon // HPB surg. – 2007. – Vol. 9. – № 3. P. 166-173.