Методы и инструменты управления инновациями на хлебозаготовительных предприятиях

Автор: Богомолов А.В.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 2 (56), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена традиционные способы управления качеством зерна, доказана целесообразность, предложены и апробированы на практике примельничного элеватора инновационные методы организации управления внедрением ресурсосберегающей технологии, отличительно позволяющие с использованием установки «пьезоэлектронный нос» более оперативно и точно выявлять раннюю порчу зерна пшеницы и обеспечивать его дальнейшее хранение без ухудшения качества.

Инновационных технологий, сырьевая база, хлебозаготовительные предприятия

Короткий адрес: https://sciup.org/14040036

IDR: 14040036 | УДК: 33.338.12.017

Текст научной статьи Методы и инструменты управления инновациями на хлебозаготовительных предприятиях

Качество продукции, выпускаемой мукомольно-крупяными и хлебопекарными предприятиями, зависит, прежде всего, от качества перерабатываемого зерна. Отсюда залогом эффективной деятельности и повышения конкурентоспособности предприятий элеваторной промышленности является уси -ление акцента на управлении качеством и минимизации потерь зерна на всех этапах технологического процесса (приемки, сушки, очистки, хранения и отгрузки). По мнению ученых и практиков, причинно-следственная связь между объемом хранения зерна и прибылью предпринимательской деятельности обусловлена : минимизацией потерь зерна при приемке и хранении; повышением показателей качества партий зерна при первичной подработке и стабилизацией их в процессе хран ения в силосах; обеспечением отгрузки зерна требуемого качества; совершенствованием учета принимаемого, хранимого и отгружаемого зерна; снижением себестоимости услуг; максимальным использованием имеющихся производственных мощностей [1].

Из множества актуальных проблем остановимся более подробно на постановке и решении задачи, связанной с инновационными

технологиями тактического и стратегического управления качеством зерна, что позволяет эффективно интегрировать деятельность хлебозаготовительных предприятий в структуру рынка зерна и хлебопродуктов [2].

Известно, что качество зерна – это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее способность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. Различают следующие показатели: органолептические, физические, химические, технологически е. Остановимся более подробно на органолептических показателях качества зерна, в том числе цвете и запахе.

Незрелое или испорченное зерно имеет измененный цвет, по которому при определенном навыке можно судить о степени зрелости или характере порчи. Зерно изменяет цвет при неправильной уборке (утрата блеска, присущего здоровому зерну), под влиянием мороза (морозобойное зерно), суховея, в результате длительного нахождения в валках, перегревания в зерносушилках и т.д.

Здоровому зерну каждой культуры свойственен специфический запах. Посторонние запахи в зерне появляются в результате сорбции зерном легколетучих и пахучих по- сторонних веществ и порчи (распада органических веществ) зерна.

При неправильном хранении и самосогревании зерно и семена могут приобрести несвойственный им запах продуктов распада, образующихся под влиянием микроорганизмов.

На всех этапах работы с зерном на хлебоприемном предприятии, элеваторе, мукомольном, крупяном и комбикормовом заводах должна быть организована оперативная оценка качества зерна. Это обязательное условие позволяет выпускать продукцию высокого качества и с наибольшим производственным эффектом.

Согласно стандартам на пшеницу, головневых зерен должно быть не более 10 %, а спор головни перед помолом в муку не более 0,05 %. Правильно организованные наблюдение и анализ получаемых данных позволяют своевременно предупредить негативные явления, такие как порча зерна, самосогревание и т.д.

Во время хранения зерно пшеницы поражается разными заболеваниями и вредителями хлебных запасов, но чаще всего зерно подвергается порче мокрой головней пшеницы, поэтому актуальны химические и технологические экспресс методы ее определения, а также современные методы обработки зерна для нейтрализации головневых спор и повышения его качества.

В последнее время в России отмечена тенденция к увеличению количества поражения твердой головней пшеницы собираемого урожая (таблица 1) [4,5,6].

Таблица 1

Мониторинг поражения твердой головней пшеницы

|

о U |

Поражение общего количества урожая, % |

о U |

Поражение общего количества урожая, % |

||

|

Рос сия |

Воронежская область |

Россия |

Воронежская область |

||

|

2005 |

13,1 |

15,0 |

2009 |

14,2 |

16,5 |

|

2006 |

13,5 |

15,2 |

2010 |

14,5 |

16,6 |

|

2007 |

13,8 |

16,0 |

2011 |

15,0 |

16,7 |

|

2008 |

14,0 |

16,0 |

2012 (оценка) |

15,3 |

16,9 |

Против болезней мокрой головни пшеницы осуществляются следующее мероприятия: термическая обработка, протравливание семян фунгицидами, замачивание семян в воде с последующим прогревом, агротехнические мероприятия, а также применение микроэлементов в качестве удобрений [2].

Применение микроэлементов в качестве удобрений (бора, кобальта, молибдена, меди и марганца) повышает устойчивость зерновых культур к головневым заболеваниям [3].

Определение заражения зерна пшеницы спорами головни на элеваторах в настоящее время проводится тремя способами: химический метод определения количества головневых спор, химический метод определения количества рассыпанной головни и метод определения количества головневых зерен, основанный на количественном учете.

Существующие методики определения заражения спорами головни являются достаточно несовершенными и трудоемкими. При этом в стандартах отсутствуют современные и экспрессные методы определения головни, позволяющие определить поражение на ранних стадиях. Поэтому необходимы инновационные технологии, нацеленные на повышение качества хранения зерна и эффективности деятельности отраслевых предприятий.

Разработанный учеными ВГУИТ инновационный аналитический метод определения веществ, образующихся при порче зерна, с помощью мультисенсорной системы «электронный нос» позволяет проводить качественный и количественный анализ веществ и запахов, выявить порчу зерна головней на ранних стадиях с целью принятия соответствующих мер борьбы.

Для анализа многокомпонентных смесей из газов различной природы и полярности применен массив пьезосенсоров и полисен-сорная экспериментальная установка, обеспечивающая статический режим сорбции с инжекторным вводом пробы.

«Пьезоэлекторонный нос» включает следующие основные блоки: восьмиканальный анализатор газов «маг-8» (ООО «Сен Тех», Воронеж); систему осушки воздуха, подаваемого в ячейку детектирования для регенерации пьезосенсоров; компрессор для подачи лабораторного воздуха в систему осушки; компьютер со специальным программным обеспечением «маг soft».

Анализатор газов со специальным программным обеспечением «маг soft» регистрирует и записывает в виде файлов частоты всех пьезосенсоров одновременно. Программа позволяет представить выходные сигналы в виде хроночастотограмм, многомерного аналитического сигнала, рассчитать его площадь и сравнить со стандартами, находящимися в базе данных программы. Также в программе заложены алгорит- мы статистической обработки «визуальных отпечатков» и количественные критерии их сравнения между собой (степень соответствия).

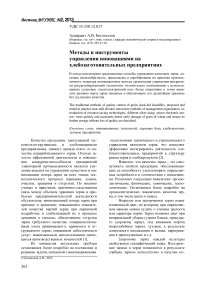

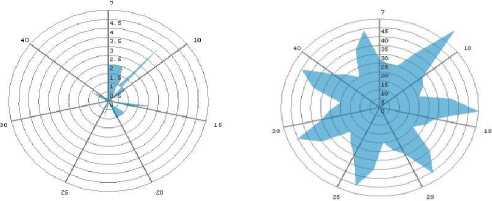

В результате осуществлен расчет площади кинетических «визуальных отпечатков» и определена влажность зерна по калибровочному графику. Результаты анализа представлены в таблице 2 и на рисунке 1.

Т а б л и ц а 2

Результаты определения влажности зерна

|

Пробы зерна |

суммарная площадь, S S , Гц.с |

массовая доля влаги, W, % |

|

Исходное зерно |

184 |

11,3 |

|

Увлажненное |

2495 |

19,3 |

|

Проросшее |

4891 |

22,4 |

исходное зерно проросшее зерно

Рисунок 1 - Кинетические «визуальные отпечатки» и диаграммы максимумов сигналов сенсоров в матрице при экспонировании в РГФ

В результате проведенных исследова-ний установлено, что подобранные сенсоры реагируют на увеличение влажности зерна и изменение равновесной газовой фазы над образцами проб.

Как следует из приведенных данных, разработанным методом контроля влажности зерна с применением статического «пьезоэлектронного носа» с двумя пьезокварцевыми резонаторами, электроды которых предварительно модифицированы путем нанесения на их поверхность пленки полярных хроматографических сорбентов массой 15 мкг, возможно обнаружение ранних признаков порчи зерна с высокой чувствительностью определения легколетучих веществ, выделяющихся в процессе дыхания при увлажнении зерна.

Таким образом, предложенный инновационный способ позволяет выявить раннюю порчу семян пшеницы спорами головни, обеспечить дальнейшее хранение без снижения качества путем корректировки условий хранения. Способ характеризуется низкой себестоимостью проведения анализа по сравнению с существующими методами, высокой точностью, простотой и экс-прессностью определения.

Оценка сравнительной технической и экономической эффективности использования в зерноперерабатывающей промышленности метода определения интенсивности заражения спорами головневых грибов с помощью устройства «пьезоэлектронный нос» проведена над зерном, пораженным головней, до и после внедрения метода на ОАО Комбинат хлебопродуктов «Ка-лачеевский» (таблица 3).

Т а б л и ц а 3

Основные экономические показатели проекта при разных вариантах производственных ситуаций

|

Показатели |

Значения показателей |

|||

|

стандартная ситуация |

первый вариант |

второй вариант |

третий вариант |

|

|

Проектная мощность, т/сут. |

500 |

350 |

350 |

500 |

|

Выход продукции, всего, % |

78,8 |

78,8 |

78,8 |

78,8 |

|

Объем производства в натуральном выражении, т |

147162,5 |

103013,8 |

103013,8 |

147162,5 |

|

Стоимость реализованной продукции, тыс. р. |

1503756,8 |

1052629,7 |

1052629,7 |

1503756,8 |

|

Фондоотдача, р./р. |

3,42 |

2,39 |

2,39 |

3,42 |

|

Полная себестоимость продукции, тыс. р. |

1326572,7 |

1262234,3 |

1189034,3 |

1381960,9 |

|

Прибыль от реализации продукции, тыс. р. |

177184,1 |

-209604,6 |

-136404,6 |

121795,9 |

|

Затраты на 1 рубль товарной продукции, р. |

0,88 |

1,20 |

1,13 |

0,92 |

|

Рентабельность производства, % |

40,27 |

-47,60 |

-31,00 |

27,68 |

|

Рентабельность про дукции, % |

13,36 |

-16,61 |

-11,47 |

8,81 |

|

Рентабельность продаж, % |

11,78 |

-19,91 |

-12,90 |

8,10 |

В работе рассмотрены следующие варианты производственных ситуаций: 1 - качество пораженного зерна снижается до полной непригодности к использованию и требует утилизации; 2 - пораженное зерно не позволяет использовать его как сырье для производства муки, но может быть реализовано в комбикормо- вую промышленность по более низким ценам; 3– поражение зерна головней незначительно, возможно составление помольной партии с добавлением качественного непораженного зерна с целью доведения партии до требуемой кондиции. При этом предприятие закупает мягкую пшеницу по цене 6 тыс. р./т, а зараженное зерно реализует по цене 4 тыс.р./т.

Следует отметить, что использование инновационного оборудования «пьезоэлектронный нос» позволяет сократить трудоемкость проведения одного анализа по сравнению с действующим на предприятии оборудованием более чем на 30 % и снизить его себестоимость в 5 раз (таблица 4). Необходимые капитальные вложения на внедрение установки в сумме 25,5 млн. р. окупятся в течение года.

Т а б л и ц а 4

Сравнительная характеристика существующего (прототипа) и инновационного способа

|

Показатели |

Прототип |

Заявляемый способ |

|

Пробоподготовка взвешивание пробы термостатирование получение равновесной газовой фазы (10 мин.) |

+ |

+ + |

|

Подготовка реактивов, мин. |

30-40 |

– |

|

Фильтрование и осаждение под вакуумом, мин. |

20 |

– |

|

Измерение аналитического сигнала, сек. |

– |

15 |

|

Подготовка системы к повторным измерениям, сек. |

– |

10 |

|

Затраченное время, мин. |

60 |

35-40 |

|

Погрешность, % |

15 |

10 |

|

Примерная стоимость одного анализа, р. |

200-250 |

40-50 |

Таким образом, подтверждена социально-экономическая эффективность инновационной технологии с использованием «пьезоэлектронного носа» в рамках критического сопоставительного анализа действующих методик определения зараженности. Ее использование на предприятиях хранения и переработки зерна при условии, что в настоящее время степ ень поражения зерна пшеницы спорами головки достигает в целом по России 15 %, по Воронежской области – 16,7 %, позволит сэкономить значительные трудовые, материальные и энергоресурсы, повысить сохранность зернового сырья, увеличить выпуск социально значимой продукции высокого качества.