Методы и способы обеспечения экологической безопасности на объектах АПК

Автор: Пряхин Вадим Николаевич, Шамаева Екатерина Федоровна, Горюнова Екатерина Александровна

Журнал: Сетевое научное издание «Системный анализ в науке и образовании» @journal-sanse

Статья в выпуске: 1, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы обеспечения экологической безопасности на объектах агропромышленного комплекса (АПК), рациональные и эффективные средства защиты объектов АПК с учетом возникновения чрезвычайных ситуаций экологического и техногенного характера. Задачей настоящих исследований является выявление методов и способов обеспечения экологической безопасности на объектах АПК. При этом наиболее эффективным является разработка способов решения проблем безопасности на стадии обоснования и проектирования. Поэтому в данной статье рассматриваются рациональные и эффективные способы защиты объектов АПК, работающих в различных условиях испытаний, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций экологического и техногенного характера. Методами исследования, применяемыми в работе, являются общие методы системного анализа, декомпозиции и формализации, на основе которых получены следующие результаты: существенным недостатком является несоответствие существующих требований безопасности труда и жизнедеятельности современным требованиям, а также нуждается в доработке нормативно-техническая база сертификации технологий и средств электрификации, существует проблема низкой эффективности научных разработок и недостаточное использование научного отечественного и зарубежного опыта в области с.-х. производства. Сделан вывод, что наиболее эффективным способом обеспечения экологической безопасности на объектах АПК является разработка решений проблем безопасности на начальных стадиях проекта: стадиях обоснования и проектирования, в том время, как устранение чрезвычайных ситуаций в АПК экологического и техногенного характера является сложным и дорогостоящим, а также несет экологический ущерб и риски.

Объекты агропромышленного комплекса, методы, принципы, обеспечение безопасности, охраны окружающей природной среды, система "человек-машина"

Короткий адрес: https://sciup.org/14122725

IDR: 14122725 | УДК: 631.2

Текст научной статьи Методы и способы обеспечения экологической безопасности на объектах АПК

Pryakhin V., Shamaeva E., Goryunova E. Methods and ways of ensuring environmental safety for the objects of the Agro-Industrial Complex. System Analysis in Science and Education, 2021;(1):1–11(In Russ). Available from:

В современном обществе в силу целого ряда причин изменяется статус проблем безопасности, которые обусловлены воздействием разного уровня угроз: глобальных региональных и национальных, природных, техногенных и все чаще – социально-экологических.

Специфика отношения и разрешения проблем национальной безопасности от культурного и исторического контекста развития общества и государства.

Однако применительно к сложившейся в исследовательских подходах и правовой практике триаде: личная - национальная - глобальная безопасность - именно экологическая проблематика становится интегральной, неизбежно затрагивая каждый ее субъективный уровень.

Актуальность проблемы экологической безопасности личности и государства обусловлена тем, что в современных цивилизованных демократических государствах наряду с прогрессивными сдвигами в обеспечении безопасности индивида, начинает расширяться диапазон опасностей, связанных с вхождение этих государств в поле повышенного технического и социально-экологического риска.

Во всем мире, в том числе в богатых промышленно развитых странах, расширяются зоны хозяйственной, экологической деятельности, выпадающие из сферы, регулируемой правовыми нормами и законами.

Это означает повышение уровня опасности экологических угроз в региональном, а затем и в глобальном масштабе, как для государства, так и для отдельных граждан. Диапазон экологических опасностей возрастает не только за счет техногенных, но и за счет происходящих социальных или же политических изменений.

Крупные экологические катастрофы последних лет повлияли на общественное мнение во всем мире, показав, что «чужой» окружающей среды нет. Природа не разделена рамками административных и государственных границ, она одна на всех, и очаг мировой экологической катастрофы может возникнуть где угодно.

Осознанная миллионами людей во всем мире, эта реальная «хрупкость бытия» оказывает влияние на социально-политические установки и поведение больших групп населения.

Технические методы обеспечения безопасности АПК

При изложении проблемы психологического обеспечения безопасности нисколько не отрицается необходимость деятельности в техническом отношении. Данные, полученные исследователями проблемы безопасности в АПК, показали, что внедрение безопасных технологий и средств механизации позволяет сократить производственный травматизм до 50% (Шкрабак В.С. и др.) Анализируя недостатки в инженерном обеспечении безопасности в Ленинградской и Ярославской областях, отмечаются основные пути совершенствования.

Наиболее эффективным является разработка проблем безопасности на стадии обоснования и проектирования. Существенным недостатком является отсутствие соответствующих требований безопасности труда и жизнедеятельности, а также отсутствие нормативно-технической базы сертификации технологий и средств электромеханизации, низкая эффективность научных разработок и недостаточное использование отечественных и зарубежных исследований.

По данным научной школы академика В.С. Шкрабака разрабатывается ряд технических решений по обеспечению профилактики травматизма в технологиях сцепки и расцепки машин, предупреждения опрокидывания, придавливания грузовыми платформами самосвалов и прицепов, самопроизвольного скатывания машин, падения при выходе из кабин и посадке в них, повреждения при раздаче кормов их приготовлении, протравливании семян, безопасность послеуборочной обработки зерна и многие другие.

При этом инженерно-технические проблемы актуальны для всех видов промышленности, в том числе и агропромышленных производств.

Ежегодно в хозяйствах и предприятиях системы МСХП РФ погибает свыше 15 тыс. человек (см. табл. 1).

Таблица 1. Случаи ежегодного летального исхода в хозяйствах на предприятиях системы МСХП РФ

|

Место гибели человека |

Число погибших, тысяч |

|

1 |

2 |

|

на производстве |

более 3,0 |

|

в ДТП |

более 4,5 |

|

утонули в воде |

около 7,0 |

|

погибли в огне |

более 1,0 |

|

Итого за год: |

свыше 15,0 |

Много летальных травм происходит в быту. Около 180 тыс. человек получают на производстве травмы различной тяжести. В связи стойкой утратой трудоспособности и выходом на инвалидность из сферы агропромышленного производства ежедневно выбывает более 75 тыс. работников трудоспособного возраста, общая численность которых в настоящие время приближается к 1 миллиону человек.

По причинам травм, заболеваний и других обстоятельств, связанных с условиями труда и быта в сельском хозяйстве, ежедневно на работу не выходят свыше 450 тыс. человек; из-за травм на производстве и различных заболеваний ежегодно теряется свыше 125 млн рабочих дней. Кроме того, ежегодно в сельскохозяйственном производстве России происходит около 37 тыс. пожаров, где уничтожается около 7 тыс. строений, 2 тыс. автотракторной и другой техники, 42 тыс. голов скота, 12 тыс. тонн зерна и технических культур. Годовые материальные последствия от травматизма и заболеваний (в ценах 1992 г.) составили 450 млрд руб. (прямой ущерб + стоимость недополученной продукции) [3]. Анализ смертельных несчастных случаев по отраслям производства представлен в табл.2.

Таблица 2. Смертельные несчастные случаи по отраслям сельскохозяйственного производства (среднегодовые показатели)

|

Отрасль производства |

Количество погибших, в % |

|

1 |

2 |

|

в растениеводстве |

22,0 |

|

в животноводстве |

21,1 |

|

в строительстве и на лесозаготовках |

15,1 |

|

в пищевой промышленности |

2,6 |

|

в мясомолочной промышленности |

1,2 |

|

в плодовоовощной отрасти |

0,2 |

|

на предприятиях и в организациях агрохимии |

1,6 |

|

при выполнении транспортных работ |

16,5 |

|

при ремонте и технологическом обслуживании машин и оборудования |

12,3 |

|

в жилищно-коммунальном хозяйстве |

1,8 |

|

крестьянские (фермерские) хозяйства |

0,7 |

Принципиальная работоспособность рассматриваемых выше методов и средств инженернотехнического обеспечения безопасности позволяет ставить вопрос о внедрении их в практику сельскохозяйственного машиностроения и машиноиспользования. Этому должны предшествовать этапы конструкторско-технологических разработок применительно к конкретным типам малин и механизмов, испытание их в соответствии с существующим положением, производство на уровне опытных партий и серийное производство.

Оправданием ситуации необеспеченности мобильных средств механизации в сельскохозяйственном производстве инженерно-техническими методами и средствами безопасности 15-20 лет назад была их неразработанность. В настоящее время единственным оправданием ситуации является отсутствие конкурентоспособности техники и надежда на ее приобретение потребителем вне зависимости от того, оснащена она инженерно-техническими средствами безопасности или нет.

Иными словами, количество пока превалирует над качеством, чему способствует невыполнение МСХП РФ ной мере функций заказчика (покупается все, что предлагает промышленность вне зависимости от соответствия требованиям правил и норм охраны труда). А между тем решение вопроса с инженерно-техническим обеспечением безопасности средств электромеханизации позволяет ставить вопрос о переходе от стратегии и тактики снижения летального травматизма к стратегии и тактики его ликвидации.

Необходимость в быстрейшем доведении разработанных методов и средств инженернотехнического обеспечения безопасности до серийного производства диктуется еще и тем, что в эксплуатации находится большое число средств электромеханизации, также необорудованных указанными разработками и являющихся по существу в ряде случаев «машинами-убийцами».

Для исключения такой ситуации необходимо их оснастить разработанными устройствами после налаживания их производства. Представляется что сейчас для разработки конструкторско-технологической документации и налаживания серийного производства могут быть использованы освобождающиеся мощности ряда предприятий, в том числе и по линии конверсии.

Есть основание надеяться, что решению этой проблемы будет способствовать Закон по охране труда и нацеленность концепции на приоритет прав человека на жизнь, здоровье и безопасность труда и нацеленность концепции на приоритет прав человека на жизнь, здоровье и безопасность труда над результатами производственной деятельности, а также разворачивающаяся подготовка соответствующих кадров.

Рассмотренными выше методами и средствами инженерно-технического обеспечения средств электромеханизации не исчерпывается их арсенал [4].

Особого внимание требует рассмотрение проблем обеспечения надежности и правильной деятельности людей в процессе труда и в быту. Тема эта актуальна для всех видов процесса, в том числе и для безопасности в АПК.

Основные принципы определения ЧС природного и техногенного характера

Предприятия ЧС - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размера ущерба ОПС и материальных потерь в случае их возникновения.

Определены основные направления ЧС, уменьшения потерь и ущерба от них:

-

- мониторинг ОПС и состояние объектов народного хозяйства;

-

- прогнозирование ЧС природного и техногенного характера и оценка их риска;

-

- рациональное размещение производственных сил на территории страны с точки зрения природной и техногенной безопасности;

-

- предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося потенциала;

-

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

-

- разработка и осуществление технологических мер по снижению возможных потерь от ЧС на конкретных объектах и территориях;

-

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях ЧС;

-

- разработка и участие в специальных мероприятиях по предупреждению террористических и диверсионных актов и их последствий;

-

- декларирование промышленной безопасности и лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности;

-

- проведение государственной политики в области защиты населения и территорий от ЧС;

-

- проведение государственного надзора и контроля по вопросам природной и техногенной без

опасности;

-

- страхование природных и техногенных рисков;

-

- информирование населения о потенциальных природных угрозах на территории проживания [5].

Объекты и принципы охраны окружающей природной среды

Под охраной окружающей среды понимают совокупность международных, государственных и региональных правовых актов, инструкций и стандартов, доводящих общие юридические требования до каждого конкретного загрязнителя и обеспечивающих его заинтересованность выполнения этих требований, конкретных природоохраняемых мероприятий по претворению в жизнь этих требований.

Только если в се эти составные части соответствуют друг другу по содержанию и темпам развития, то есть складываются в единую систему охраны окружающей природной среды (ОПС), можно рассчитывать на успех.

Охрана ОПС складывается из:

-

- правовой охраны, формулирующей научные экологические принципы в виде юридических законов, обязательных для исполнения;

-

- материального стимулирования природоохранной деятельности, стремящегося сделать ее экономически выгодной для предприятий;

-

- инженерной охраны, разрабатывающей природоохранную и ресурсосберегающую технологию и технику.

В соответствии с законом РФ «Об охране окружающей природной среды» охране подлежат следующие объекты:

-

- естественные экологические системы, озоновый слой атмосферы;

-

- земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные ландшафты (см. рис. 1).

Принципы

|

1 приоритет обеспечения благоприят ных экологически х условий для жизни, труда и отдыха населения |

।-------------------------------------------- научно-обоснованое сочетание экологиче- скихи экономически хкритериев общества |

--------------------------------------------1-------------------------------------------- учёт законов природы и возможностей самостановле нпя её ресурсов |

--------------------------1-------------------------- недопущение необратимых последствий для охраны ОПС и здоровья человека |

---------------------------------1---------------------------------- право населения на современную информацию о состоянии ОПС |

неотвратимость ответсвености за нарушение требований природоохраняемого законода тельства |

Рис. 1. Основные принципы охраны окружающей природной среды

Природоохранная деятельность предприятия

Природоохранной является любая деятельность, направленная на сохранение качества окружающей среды на уровне, обеспечивающем устойчивость биосферы.

К ней относится как крупномасштабная, осуществляемая на общегосударственном уровне деятельность по сохранению эталонных образцов нетронутой природы и сохранению разнообразия видов на Земле, организации научных исследований, подготовка специалистов-экологов и воспитанию населения, так и деятельность отдельных предприятий по очистке от вредных веществ (ВВ) сточных вод и отходящих газов, снижению норм использования природных ресурсов и т.д. Такая деятельность осуществляется в основном инженерными методами [6].

Существует два основных направления природоохранной деятельности предприятий:

-

1. Очистка вредных выбросов. Этот путь «в чистом виде» малоэффективен, так как с его помощью далеко не всегда удается полностью прекратить поступление вредных веществ в биосферу. К тому же сокращение уровня загрязнения одного компонента ОС ведет к улучшению другого.

-

2. Устранение самих причин загрязнения, что требует разработки малоотходных, а в перспективе и безотходных технологий производства, которые позволяли бы комплексно использовать исходное сырье и утилизировать максимум вредных для биосферы веществ.

При этом использование очистных сооружение, даже самых эффективных, резко снижает уровень загрязнения ОС. Однако не решает этой проблемы полностью, поскольку в процессе функционирования этих установок тоже вырабатываются отходы, хотя и в меньшем объеме, но, как правило, с повышенной концентрацией вредных веществ.

Наконец, работа большей части очистных сооружений требует значительных энергетических затрат что тоже не безопасно для ОС.

Поэтому для достижения высоких эколого-экономических результатов необходимо процесс очистки вредных выбросов совместить с процессом утилизации уловленных веществ, что сделает возможным объединение первого направления со вторым.

При этом заботясь о совершенствовании инженерной охраны ОПС, надо помнит, что никакие очистные сооружения и безотходные технологии не смогут восстановить устойчивость биосферы, если будут превышены допустимые (пороговые) значения сохранения естественных, не преобразованных человеком природных систем, в чем проявляется действие закона незаменимости биосферы.

Таким порогом может оказаться использование более 1% энергетики биосферы и глубокое преобразование более 10% интегрированных территорий. Поэтому техническое достижение не снимает необходимость решения проблем изменения приоритетов общественного развития, стабилизации народонаселения, создание достаточного числа заповедных территорий и других, рассматриваемых ранее.

Принципы и методы обеспечения безопасности

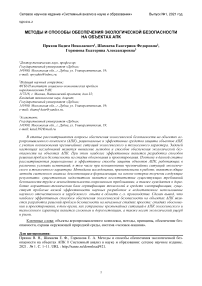

Безопасность – состояние объекта защиты, при котором воздействие на него всех потоков вещества, энергии и информации не превышает максимально допустимых значений (см. рис. 2).

Рис. 2. Реально существующие системы безопасности

При этом историческим приоритетом обладает система обеспечения безопасности человека, который на всех этапах своего развития постоянно стремится к обеспечению комфорта, личной безопасности и сохранению своего здоровья.

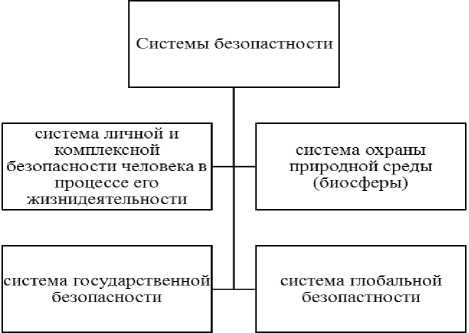

Принципы и методы обеспечения безопасности относятся к частным, специальным методам в отличии от общих методов, присущих диалектике и логики (см. рис. 3).

Рис. 3. Принципы обеспечения безопасности

Остановимся на некоторых принципах с примерами их реализации.

ПРИНЦИП НОРМИРОВАНИЯ заключается в установлении таких параметров, соблюдение которых обеспечивает защиту человека от соответствующих опасностей. Например, ПДК (предельнодопустимая концентрация), ПДВ (предельно-допустимые выбросы), ПДУ (предельно-допустимые уровни) и другие.

ПРИНЦИП СЛАБОГО звена состоит в том, что рассматриваемую систему (объект) в целях обеспечения безопасности вводится элемент, который устроен так, что воспринимает или реагирует на изменение соответствующего параметра, предотвращая опасное явление. Примером реализации принципа слабого звена являются разрывные мембраны, предохранители и другие элементы, применяемые в технике.

ПРИНЦИП ИНФОРМАЦИИ заключается в передаче и усвоении персоналом свода правил, соблюдение которых обеспечивает соответствующий уровень безопасности. Примеры реализации: обучение, инструктаж, предупредительные надписи и другие.

ПРИНЦИП КЛАССИФИКАЦИИ (категорирования) состоит в делении объектов на классы и категории по признакам, связанным с опасностями. Например, санитарно-защитные зоны категории производств по взрывопожарной опасности и другие.

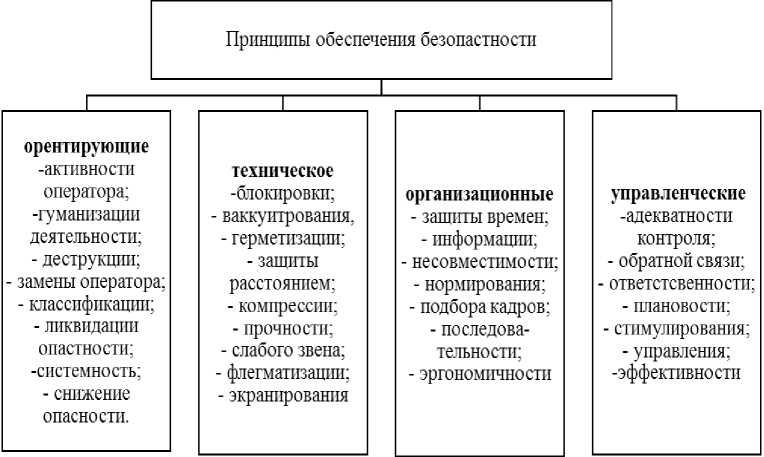

Безопасность обеспечивается тремя основными методами: А, Б, В. (см рис. 4).

Рис. 4. Основные методы обеспечения безопасности

При этом следуют отметить, что в реальных условиях как правило указанные методы используются совместно в различных вариантах (см. рис. 5) [7].

Рис. 5. Методы повышения безопасности технических систем и технологических процессов

Важным направлением в защите ОС является разработка малоотходных и безотходных технологий. Такой переход к малоотходным технологиям позволяет осуществлять проектирование и выпуск технологического оборудования с замкнутыми циклами движения жидких и газообразных веществ.

Все технические средства при вводе в эксплуатацию и ежегодно в период эксплуатации проверяют на соответствие предъявляемых к ним требованиям, контрольно-измерительная аппаратура ежегодно поверяется в специальных лабораториях.

Важнейшим средством повышения надежности и безотказности технических систем в процессе эксплуатации является функциональная диагностика. Система функционального диагностирования дает возможность контролировать объект в процессе выполнения им рабочих функций и реагировать на отказ в момент его возникновения. Эти системы проектируются и изготавливаются вместе с контролируемыми объектами.

Для обеспечения экологической безопасности технических систем и технологий используется экобиозащитная техника. Это средства защиты человека и природной среды от опасных и вредных факторов.

Защита атмосферы от вредных выбросов производится с помощью очистки производственных воздушных выбросов от пыли, тумана, вредных газов и паров.

Защита гидросферы осуществляется с помощью очистки сточных вод от загрязняющих их примесей. Рекуперационные методы предусматривают извлечение из сточных вод всех ценных веществ и их переработку. Деструктивные методы позволяют проводить разрушение ВВ окислением или восстановлением, затем удалением их в виде газов и осадков. Последовательно сточные воды очищаются сначала механическими методами: отстаиванием, фильтрованием, удалением частиц центробежными силами. Затем сточные вод подвергаются воздействию комплекса физико-химических методов.

Для реализации указанных методов используются очистные сооружения, через которые должны пропускаться все сточные воды промышленных предприятий городской канализации.

Для защиты человека в условиях производства, а также при взаимодействии техническими средствами вне производства применяются разнообразные средства, не допускающие или снижающие до допустимого уровня воздействия опасных и вредных факторов. [6, 8]

Заключение

Вопрос экологической безопасности является очень важным для человечества. Поскольку антропогенные воздействия и экологические поражения от локальных техногенных катастроф до глобального экологического кризиса свидетельствует о том, что современное состояние системы экосферы представляют собой значительную опасность для всего человечества, биосферы и техносферы Земли.

Именно поэтому своевременное изучение и предотвращение экологических поражений так необходимо в настоящие время.

В связи с этим, были выявлены и обоснованы следующие меры для обеспечения экологической безопасности объектов АПК:

-

- рассмотрены технические методы обеспечения безопасности сельскохозяйственных объектов;

-

- проведён анализ случаев летального исхода на предприятиях МСХП РФ и по отраслям сельскохозяйственного производства;

-

- разработаны направления повышения безопасности и экологичности технических систем и технологических процессов;

-

- определены и обоснованы направления определения ЧС природного и техногенного характера.

Список литературы Методы и способы обеспечения экологической безопасности на объектах АПК

- Шамаль А. Г. Факторы экологической опасности - экологические риски. Издательство: МП "ИКЦ БНТВ", г. Бронницы, 2010. 192с.

- Хоружая Т. А. Оценка экологической опасности. М.: Книга сервис, 2002. 203 с.

- Шкрабак В. С., Луковников А. В., Тургиев А. К. Безопасность жизнедеятельности в сельскохозяйственном производстве. М.: Колос. 2012. 512 с.

- Большеротов А. Л. Система оценки экологической безопасности строительства. М.: АСВ, 2010. 216 с.

- EDN: QAAYBX

- Хван Т. А., Хван П. А. Безопасность жизнедеятельности. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 416 с.

- Пряхин В. Н. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций и комплект тестовых заданий для студентов вузов. М.: Мегаполис, 2019. 115 с.

- EDN: GBOCDL

- Сидоров А. И. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. А.И. Сидорова. М.: КноРус, 2017. 610 с.

- EDN: ZISLMF

- Пряхин В. Н., Карапетян М. А., Мочунова Н. А. Техногенная и экологическая безопасность на объектах АПК: учеб. пос. М.: Мегаполис, 2018. 116 с.

- EDN: MFKEQH