Методы кодирования композиционных ДОЭ

Автор: Котляр В.В., Хонина С.Н., Сойфер В.А.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Численные методы компьютерной оптики

Статья в выпуске: 21, 2001 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены методы кодирования для расчета композиционных ДОЭ. Предложена модификация метода частичного кодирования, ориентированная на использование пространственного модулятора света. Рассмотрены композиционные ДОЭ для формирования различных заданных изображений на различных плоскостях, а также различных изображений для различных длин волн.

Короткий адрес: https://sciup.org/14058479

IDR: 14058479

Текст научной статьи Методы кодирования композиционных ДОЭ

В последнее время появились новые алгоритмы кодирования, предназначенные для быстрого (почти в масштабе реального времени) неитеративного расчета дифракционных оптических элементов (ДОЭ) или фазовых пространственных фильтров, которые реализуются с помощью фазовых пространственных модуляторов света (ПМС). Например, в [1] описан работающий на отражении ПМС фирмы Boulder Nonlinear Systems, Inc., состоящий из 120 x 128 электрически управляемых рабочих ячеек. Каждая ячейка заполнена нематическим жидким кристаллом. ПМС считывается линейно поляризованным зеленым лазерным пучком с длиной волны 532 нм. Скорость смены кадров равна 250 Гц.

Заданное число ячеек ПМС требует разработки специальных методов кодирования, отличных от классических методов цифровой голографии: методов Ломана, Ли, Кирка-Джонса и другие. В методах цифровой голографии каждый отсчет амплитуднофазовой функции, подлежащей кодированию, заменяется ячейкой KxK отсчетов цифровой голограммы.

В методах, ориентированных на ПМС, требуется каждый отсчет кодируемой амплитуднофазовой функции заменить на один отсчет фазовой функции. Другое ограничение для методов кодирования, ориентированных на применение ПМС, связано с режимом реального времени. Поэтому изображение, которое требуется сформировать с помощью ПМС, как правило, состоит из небольшого числа светлых пятен с минимальным дифракционным радиусом [1]. Это ограничение приводит к расчету композиционных ДОЭ, когда комплексную амплитуду пропускания ПМС находят как композицию (или суперпозицию) нескольких слагаемых:

NM f (%, У ) =Ц Cnm ^nm (%, У). (1) n =1 m=1

Например, для формирования набора световых пятен в плоскости пространственного спектра функции из уравнения (1) имеют вид:

^ nm ( %, У ) = ex P [ i ( %u nm + У v nm )] , (2) где ( unm , vnm ) – координаты центра светового пятна в Фурье-плоскости.

Для формирования контурных объектов, например букв, можно использовать метод расчета композиционных ДОЭ [2], в котором изображение состоит из набора отрезков.

Известны несколько методов кодирования композиционных ДОЭ, ориентированных на применение ПМС: метод наименьших расстояний [3, 4], метод диффузии ошибки [5, 6], метод псевдослу- чайного кодирования [7, 8] и их комбинации между собой [9, 10].

Метод наименьших расстояний (МНР) [3] по сути своей сходен с методом расчета киноформов [4] и состоит в замене модуля функции | f ( x,y )| на постоянное значение (при сохранении аргумента функции arg f ( x,y )):

I f% , у )|=1, ( %,у ) eQ , (3)

где Q - форма апертуры ДОЭ. При этом модуль исходной функции f ( x,y ), определенной уравнением (1), может быть как больше, так и меньше единицы.

Этот метод кодирования дает наибольшую дифракционную эффективность е, но и наибольшую среднеквадратичную ошибку 8 при формировании заданного изображения.

Метод диффузии ошибки (МДО) [5,6] состоит в замене функции f ( x,y ) на фазовую функцию f ( x , y ) по правилу:

f ( % , у ) = exp [ i arg 0 ( % , у ) ] , (4)

6(x,y)=:f(x,y)+p(x,y), p (%,у)=(q(%,y-а)+q(% -а,у))/2,

-

q ( % , у ) = 0 ( % , у ) - 7 ( % , у ),

где А - шаг дискретности в плоскости ДОЭ, ( %,у ) eQ .

Этот алгоритм, как и МНР, приводит к значительной эффективности (50–80%), но и к существенной ошибке (30–40%) при формировании изображения.

Метод псевдослучайного кодирования (ПСК) [7,8] состоит в замене функции f ( x,y ) на фазовую функцию по правилу:

f ( % , у ) = exp [ z arg ф ( % , у ) ] , (5)

^ ( %,у )=arg ,/ ( %,у ) -sgn(S y ) ^ ( %,у ),

5 ( %,у ) = arccos(| / ( %,у )|),

SjG[—0,5, 0,5], где Sij – псевдослучайная величина, которая генерируется датчиком псевдослучайных чисел.

Этот алгоритм более адекватно учитывает амплитудную информацию функции f ( x,y ) и поэтому приводит к меньшей ошибке, но и меньшей дифракционной эффективности, в отличие от алгоритмов МНР и МДО.

В [9, 10] описаны алгоритмы кодирования ДОЭ, основанные на комбинации (смешении) алгоритмов МНР, МДО и ПСК. Цель комбинации этих алгоритмов в том, чтобы достичь уменьшения ошибки 8 (как в методе ПСК), но при этом чтобы эффективность е была существенной (как в методах МНР и МДО).

Методы кодирования композиционных ДОЭ основаны на уравнении (1), в котором комплексные коэффициенты Cnm определены неоднозначно, так как задается только интенсивность световых пятен в Фурье-плоскости | Cnm |2, а их фазы arg Cnm могут быть произвольны. Поэтому при разном выборе фаз коэффициентов Cnm получаются разные значения эффективности е и ошибки 5. Причем, даже если задавать фазы Cnm с помощью датчика псевдослучайных чисел, результат будет меняться от реализации к реализации фаз коэффициентов.

Для того чтобы эффективность е и ошибка 5 менялись в широких пределах для одной и той же реализации фаз коэффициентов C nm в [9, 10], предложено ввести в схему алгоритма параметр у. Этот параметр управляет степенью смешения алгоритмов МНР, МДО и ПСК в комбинациях МНР–ПСК и МДО–ПСК.

Из уравнения (1) следует, что модуль функции f ( x,y ), если не сделана операция нормировки, может принимать значения от нуля до бесконечности. Но, как следует из (5), метод ПСК применим, если f ( x,y )| < 1. Поэтому если нормировать кодируемую функцию f ( x,y ) таким образом, чтобы максимальное значение модуля было равно заданному значению параметра:

Y = max| fx,y )|, ( x,y ) eQ , то смешение алгоритмов будет заключаться в следующем: если 1 < | f ( x,y )| < у , то применяется алгоритм МНР или МДО, а если | f ( x,y )|<1, то применяется алгоритм ПСК.

Заметим, что в [1] рассмотрен метод частичного кодирования при неитеративном расчете ДОЭ, в котором также введен параметр 0<а<1, регулирующий тип кодирования нормированной на единицу комплексной функции f(x,y ): если | fx,y )| > а , то применялся метод киноформа [4] с выравниванием амплитуды | f ( x,y )|=1 и сохранением фазы arg f ( x,y ), если же f ( x,y )|< а , то амплитуда кодировалась с помощью смещения фазового скачка на п по плоскости ДОЭ в рамках субапертуры из K х K элементов. Введение параметра а в [11] позволило менять оба параметра, характеризующие качество расчета ДОЭ (эффективность е и ошибку 5) в широких пределах.

В данной работе предлагается модернизация метода частичного кодирования для расчета ДОЭ, ориентированного на применение ПМС.

1. Метод частичного кодирования, ориентированный на применение ПМС

Метод применяется к нормированной комплексной амплитуде:

g ( x,y ) = f ( x,y )(max| f ( x,y )|)–1,

\g(x.y)\^ 1 .

Нормированная амплитудно-фазовая функция g(x,y) заменяется на фазовую функцию g~(x, y) по правилу:

~( x , у ) =

exp{i arg[g (x, у)]}, |g (x, у )| > а, exp{i arg[g(x,у)]+ ip}, |g(x,у)| < а.

где

[л , sgn( S j ) > 0,

Ц [ 0, sgn( S j ) < 0,

8че[-0,5, 0,5] - псевдослучайная величина.

Алгоритм (6), (7) означает, что если модуль нормированной амплитуды, подлежащей кодированию, больше порогового значения а, то применяется метод киноформа [4], если же меньше а, то фазы в соседних точках меняются на п, то есть увеличивается рассеяние света в окрестности данной точки ДОЭ.

В отличие от метода ПСК, в котором рассеяние света в точках ДОЭ, в которых амплитуда меньше единицы, происходит дозированно, то есть обратно пропорционально амплитуде, в алгоритме (6), (7) рассеяние происходит одинаково во всех точках ДОЭ, в которых амплитуда меньше а .

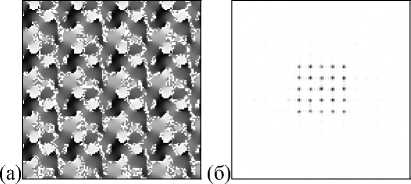

На рис. 1а показана полутоновая фаза в диапазоне [0,2 п ] кодированного ДОЭ размером 128 x 128, а на рис. 1б показано распределение интенсивности в Фурье-плоскости в виде 5 x 5 световых пятен с минимальным дифракционным радиусом. Интенсивность света в этих пятнах при расчете выбиралась равной единице, то есть в уравнении (1) | Cnm |=1, а фазы выбирались псевдослучайными: arg C nm = S nm , S nm – генерировались датчиком псевдослучайных чисел.

Рис. 1. Полутоновая фаза кодированного ДОЭ (а) и распределение интенсивности в Фурье-плоскости (б).

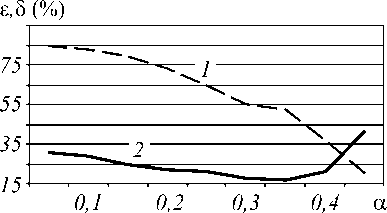

На рис. 2 показаны графики зависимости дифракционной эффективности е (кривая 1) и среднеквадратичной ошибки 5 (кривая 2) от значения параметра а для того же случая, что показан на рис . 1, только реализации псевдослучайной величины S nm были различными. Из рисунка 2 видно, что наименьшая ошибка 5 =15% достигается при а =0,31 с эффективностью е =52%. А при а =0 достигается максимальная эффективность £ =85%, но ошибка возрастает до 5 =30%.

Рис. 2. Графики зависимости дифракционной эффективности s (кривая 1) и среднеквадратичной ошибки 5 (кривая 2) от значения параметра а .

Если рассматривать композиционные ДОЭ, формирующие объекты на заданном расстоянии z от плоскости ДОЭ, но состоящие из точек, а не линий, как в [2], в композиции (1) нужно использовать функции:

V nm ( X , У ) = exP

■ л / 2

i ( x

X z

+ У 2 )

X

X exp [ z ( xu nm + yv nm )]

где X - длина волны света, ( unm , vnm ) - координаты центра светового пятна в Френель-плоскости z .

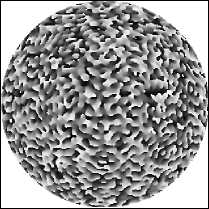

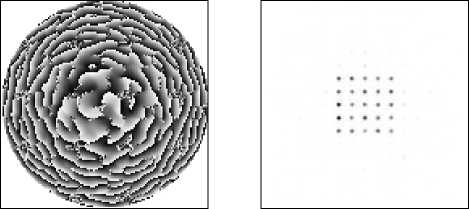

На рис. 3а показана полутоновая фаза в диапазоне [0,2п] кодированного ДОЭ размером 128 x 128 и радиуса 1 мм, а на рис. 3б показано распределение интенсивности на расстоянии z =100 мм от плоскости ДОЭ в виде 5 x 5 световых пятен с минимальным дифракционным радиусом. Коэффициенты C nm в уравнении (1) выбирались анологично ранее приведенному примеру. Как видно из рисунка, результаты получились несколько хуже (сравните рис. 1б и 3б), так как для функций вида (8) нужен меньший шаг дискретизации, чем для функций вида (2).

мм кольцо, состоящее из 40 световых пятен равной интенсивности (рис. 4в), а на расстоянии z 2 =500 мм треугольник, состоящий также из 40 световых пятен равной интенсивности (рис. 4д). Радиусы всех пятен равны минимальному дифракционному радиусу. На рис. 4б, г, е показаны распределения интенсивности в плоскостях z =50 мм, z =300 мм и z =700 мм. Для моделирования применялся быстрый алгоритм преобразования Френеля.

(а)

(б)

(а) (б)

Рис. 3. Полутоновая фаза кодированного ДОЭ (а) и распределение интенсивности на расстоянии z=100 мм от плоскости ДОЭ (б).

2. Композиционные ДОЭ для формирования нескольких изображений

Функции (8) можно использовать для расчета более сложных композиционных ДОЭ. Например, можно формировать различные изображения в плоскостях, расположенных на различных расстояниях от плоскости ДОЭ.

Тогда уравнение (1) примет вид:

PNpMp f (X, У) = 222 CnPm Vnm (X, У ) , (9)

p = 1 n = 1 m = 1

где

V nm ( X , У ) = exP i ^ ( X 2 + У 2 ) X _ Xz p _

x exp [ ( xu

Заметим, что при этом значительно повышается количество слагаемых в композиции, что приводит к более равномерному распределению амплитуды | f ( x,y )|. В этом случае метод киноформа [4] может дать приемлемые результаты без специального кодирования.

На рис. 4 показан результат моделирования такого ДОЭ (256 x 256 отсчетов, радиус 1 мм) при освещении его плоской волной с длиной волны Х=633 нм. На рис. 4а показана полутоновая фаза некодиро-ванного ДОЭ, формирующего на расстоянии z 1 =100

(в)

(г)

(д) (е)

Рис. 4. Полутоновая фаза некодированного ДОЭ (а) и распределения интенсивности на расстоянии z=50 мм (б), z=100 мм (в), z=300 мм (г), z=500 мм (д), z=700 мм (е) от плоскости ДОЭ.

Композиция (9) позволяет рассчитывать также ДОЭ, формирующие различные заданные изображения при освещении ДОЭ светом с различной длиной волны. В этом случае функции (10) будут выглядеть следующим образом:

V nm ( X , У ) = ex P

X exP[i(xu„Pm + yvpm )]

i П ( x 2 + у 2) . X p z

Аналогично можно представить функции (2):

V pm ( X , У ) = ex P

i . \ Xu nm + yv nm

X p f

где f – фокусное расстояние сферической линзы.

Понятно, что можно еще усложнить ДОЭ, совместив уравнения (10) и (11) и варьируя как z , так и λ .

На рис. 5 показан результат моделирования композиционного ДОЭ (256 × 256 отсчетов, радиус 1 мм) для различных длин волн на одном и том же расстоянии z =100 мм. На рис. 5а показана полутоновая фаза некодированного ДОЭ, формирующего при длине волны λ 1 =488 нм крест, состоящий из тридцати шести световых пятен равной интенсивности (рис. 5в), а при длине волны λ 2 =633 нм кольцо, состоящее из девяноста световых пятен равной интенсивности (рис. 5д). На рис. 5б, г, е показаны распределения интенсивности для длин волн λ =244 нм, λ =560 нм и λ =705 нм.

(а)

(б)

(в)

(г)

(д)

(е)

Рис. 5. Полутоновая фаза некодированного ДОЭ (а) и распределения интенсивности на расстоянии z =100 мм от плоскости ДОЭ при длине световой волны λ =244 нм (б), λ =488 нм (в), λ =560 нм (г), λ =633 нм (д), λ =705 нм (е).

Заключение

В работе предложена модернизация метода частичного кодирования [11], ориентированная на расчет композиционных ДОЭ, предназначенных для реализации с помощью ПМС почти в реальном масштабе времени. Расчет фазы ДОЭ размерностью

128 × 128 точек, формирующего 5 × 5 светлых пятен, на компьютере Pentium II с тактовой частотой 400 МГц составляет 3 секунды. Результаты моделирования показали, что данный алгоритм не уступает по ошибке δ и в эффективности ε - известным алгоритмам кодирования подобного рода [3-10].

Показана возможность формирования различных заданных изображений на различных плоскостях, а также для различных длин волн с помощью композиционных ДОЭ.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (гранты 99-00-39012, 00-15-96114, 00-01-00031).