Методы квантовой химии и нанотехнологий в исследовании энергетических состояний аморфных тетраэдрических структур

Автор: Голоденко Б.А., Голоденко А.Б.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Информационные технологии, моделирование и управление

Статья в выпуске: 1 (55), 2013 года.

Бесплатный доступ

Изложена методика и результаты экспериментального исследования энергетических состояний аморфного сплава гидрогенизированного карбида кремния. Показано применение энергетических спектров валентной зоны кремния для определения фазовой структуры его аморфного гидрогенизированного карбида. Установлена количественная зависимость доли карбидной фазы аморфного кремния в структуре его сплава от содержания метана в исходной газовой смеси.

Квантовая химия, нанотехнологии, энергетическое состояние, аморфная структура

Короткий адрес: https://sciup.org/14039992

IDR: 14039992 | УДК: 538.9

Текст научной статьи Методы квантовой химии и нанотехнологий в исследовании энергетических состояний аморфных тетраэдрических структур

В промышленных условиях аморфные вещества с тетраэдрической структурой обычно получают в виде тонких плёнок различными способами осаждения их атомов на те или иные подложки. Среди таких способов наиболее известны напыление в вакууме, ионное распыление, химическое осаждение паров, плазменное разложение газов и электрическое осаждение полупроводникового материала. Применяется также ионная обработка кристаллов, обеспечивающая возникновение на их поверхности аморфного слоя. Вполне очевидно, что организация подобных процессов и управление ими относится к области нанотехнологий и квантовой химии. При этом особой актуальностью отличается задача освоения технологии аморфного сплава a- Si x C 1 -x :H . Сильное оптическое поглощение и высокие фотопроводящие свойства этого сплава уже сегодня обеспечивают солнечным батареям на его основе коэффициент полезного действия до 9,38 %, что, однако, недостаточно для промышл енного применения и предполагает дальнейшее изучение его атомной структуры, энергетического спектра и других свойств.

Аморфный сплав гидрогенизированного карбида кремния обычно получают методом плазмохимического осаждения из смеси газовых фаз метана CH4 и силана SiH4 на подложку из монокристаллического кремния с одновременным гидрированием растущего материала a-SixCi-x. Следует ожидать, что фазовая структура конечного материала существенно зависит от пропорций исходной газовой смеси. Отсюда сформулирована цель исследования -определение вариантов химических соединений, в которые вступают атомы кремния и ко личественная оценка их содержания в итоговом сплаве a-SixC 1 -x:H. Для достижения поставленной цели использовано шесть рабочих образцов сплава a-SixC 1 -x:H (табл. 1), полученных указанным способом при разных пропорциях компонентов исходной смеси.

Таблица 1

|

№ п/п |

Образец |

Соотношение компонентов исходной газовой среды |

|

1 |

№ ЕА39 a-Si 0,9 C 0,1 :H |

0,9 SiH 4 + 0,1 CH 4 |

|

2 |

№ ЕА40 a-Si 0,8 C 0,2 :H |

0,8 SiH 4 + 0,2 CH 4 |

|

3 |

№ ЕА41 a-Si 0,7 C 0,3 :H |

0,7 SiH 4 + 0,3 CH 4 |

|

4 |

№ ЕА42 a-Si 0,6 C 0,4 :H |

0,6 SiH 4 + 0,4 CH 4 |

|

5 |

№ ЕА43 a-Si 0,4 C 0,6 :H |

0,4 SiH 4 + 0,6 CH 4 |

|

6 |

№ ЕА44 a-Si o 3C 0,7 :H |

0,3 SiH 4 + 0,7 CH 4 |

Структура образцов изучаемого сплава

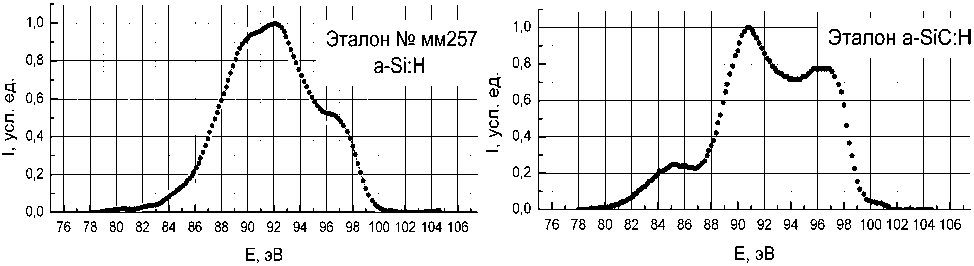

Для выполнения анализа результатов эксперимента подготовлены эталоны гидрогенизированного кремния Si:H № мм 257 и аморфного гидрогенизированного карбида кремния a-SiC:H. Эталон № мм 257 представляет собой подложку из монокристаллического кремния КДБ-10 с нанесённой на неё плёнкой гидрогенизированного аморфного кремния a-Si:H толщиной 0,28 мкм. Плёнка нанесена методом осаждения из силана, при температуре подложки 380°C и давлении в рабочей камере 70 мТорр. Концентрация водорода в плёнке составила 8,3 ат. %. Эталон аморфного гидрогенизированного карбида кремния изготовлен осаждением из смеси газовой фазы метана и силана на пластину монокристаллического кремния, нагретой до 350 °C при давлении в рабочей камере 7 мТорр.

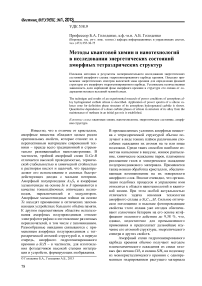

Натурный эксперимент с рабочими образцами проведён на спектрометре-монохроматоре РСМ-500 стандартной комплектации по методике, изложенной в [1] и проиллюстрированной схемой рис. 1.

Зона проводимости

E c

Рис. 1. Принципиальная схема эксперимента: Ec - энергия дна зоны проводимости; Ev - энергия потолка валентной зоны; L1, L2 - уровни остовов атомов кремния

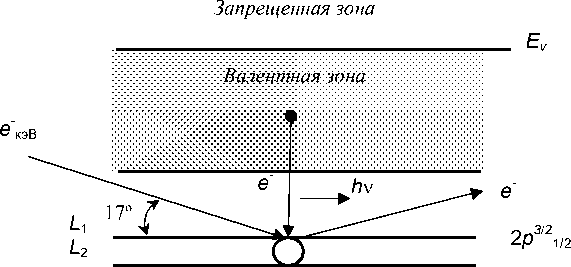

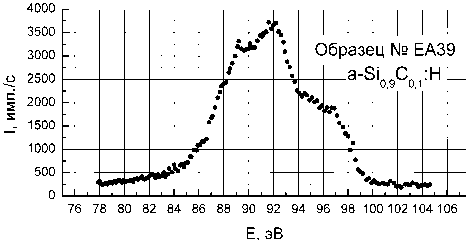

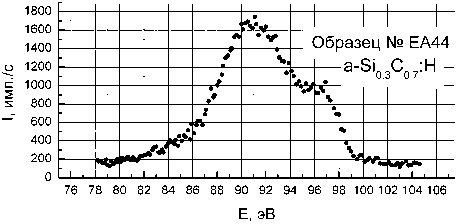

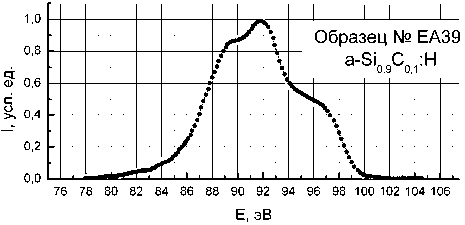

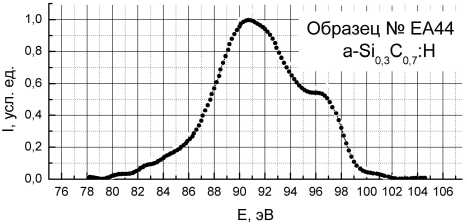

В ходе эксперимента на поверхность очередного образца под углом ~17° направляется поток ультрамягкого рентгеновского излучения мощностью 3 кэВ. При этом анодный ток не превышает 2 мА. Такой режим облуче ния обеспечивает до 100 % квантового выхода, не допускает структурных изменений материала образца, сохраняя, тем самым, его свойства и создаёт вакансии на уровнях L2,3, сообщая находящимся на них электронам энергию связи и удаляя их из атома. Образованная вакансия предназначена для всякого электрона валентной зоны (рис. 1), который, переходя на уровни L2,3, обнаруживает себя испускаемым при этом квантом hν. Конструкция спектрометра РСМ-500 позволяет зарегистрировать такой квант, определить его энергию и набрать статистику подобных регистраций в заданном интервале энергий . Для этого угловые пределы движения дифракционной решётки прибора регламентируются интервалом энергий кванта от 80 до 99 эВ, испускаемых электроном при его переходе из валентной зоны на остовый уровень. При этом техника построения точек спектра ведётся с усреднением длины волны подсчитанных квантов, и поэтому возникает некоторое искажение получаемых спектров . Для уменьшения такого искажения углы начала и завершения подсчёта квантов выбраны так, чтобы энергия регистрируемых квантов для этих углов не превышала 0,3 эВ. Bлияние случайных шумов на результаты эксперимента минимизировано снятием для каждого образца двух спектров, их усреднением и сглаживанием методом быстрого дискретного преобразования Фурье. Обработанные таким образом экспериментальные энергетические спектры образцов № ЕА39 и № ЕА44 (табл. 1) в качестве примера даны на рис . 2.

В итоге натурного эксперимента как первого этапа исследования для каждого рабочего образца сплава аморфного кремния построены ультрамягкие рентгеновские энергетические спектры валентной зоны кремния, примеры которых даны на рис . 2. После Фурье-сглаживания, удаления фона и нормирования исходные спектры рис. 1 приняли вид рис. 3.

Рис. 2. Экспериментальные рентгеновские спектры рабочих образцов сплава a-Si x C 1 -x :H , где E – энергия квантов, испущенных электронами при переходе из валентной зоны на остовые уровни атомов кремния и зарегистрированных спектрометром ; I – количество таких регистраций для каждого значения энергии E

Pиc. 3. Рентгеновские спектры образцов после обработки

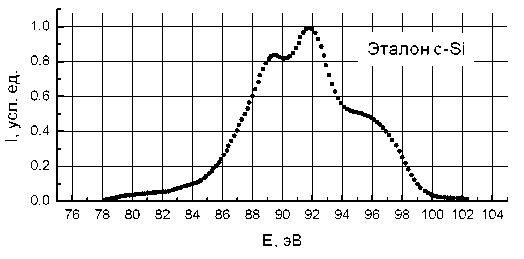

Экспериментальные спектры рабочих образцов (рис. 3) отражают плотность состояний валентных электронов кремния и позволяют определить структуру и процентное содержание его химических соединений в каждом образце. Для выполнения подобного анализа кроме спектра изучаемого образца (рис. 3) необходимы эталонные спектры веществ , присутствие которых предполагается обнару- жить в образце. Поскольку в рабочих образцах ожидалось наличие соединений a-Si:H и a-SiC:H, то для фазового анализа на том же приборе в качестве эталонных подготовлены спектры образцов материала a-Si:H (эталон № мм257) и a-SiC:H (рис. 4). Проинтерпретировать эталонные спектры рис. 4 удобно в сравнении с эталонным спектром химически чистого кристаллического кремния, полученного аналогично и показан ного на рис 5.

Рис. 4 Рентгеновские спектры эталонов

Рис. 5 Рентгеновский спектр кристаллического кремния

Сравнение показывает, что энергетический спектр аморфного гидрогенизированного кремния a-Si:H (левый график рис. 4) сохраняет главный максимум при E =92 эВ, характерный для кристаллического кремния и соответствующий Si- 3 s состояниям. Также сохраняется левый, смещённый в высокоэнергетическую область, слабо выраженный максимум ( E =90 эВ), превосходящий, однако, по интенсивности аналогичный максимум в спектре кристаллического кремния ( E =89 эВ). В сравнении со спектром кристаллического кремния спектр аморфного гидрогенизированного кремния не имеет резких максимумов, а его правое плечо соответствует Si- 3 p состояниям и отличается более коротким спадом.

Спектр аморфного гидрогенизированного карбида кремния a-SiC:H - правый график рис. 3, имеет три характерных максимума. Главный из них при E=91 эВ - наиболее интенсивный и соответствует Si-3s состояниям. При E=96 эВ имеется второй, широкий максимум, соответствующий 2р состояниям углерода и менее интенсивный, чем первый, энергетически соответствует правому плечу спектра аморфного кремния. Третий, наименее интенсивный максимум при E=85 эВ соответствует 2s состояниям углерода. Итоги сравнительного анализа спектров аморфного гидрогенизированного кремния a-Si:H, аморфного карбида кремния a-SiC:H (рис. 4) и кристаллического кремния (рис. 5) подтверждают правомерность их использования в качестве эталонных для определения фазовой (атомной) структуры рабочих образцов.

В результате фазового анализа материала образцов a-SixC 1 -x:H (табл. 1) по их энергетическим спектрам установлено:

-

- все образцы № ЕА39-44 содержат соединение аморфного гидрогенизированного кремния, поскольку их спектры, имея характерные максимумы, обнаруживают явное сходство с эталонным спектром a-Si:H ;

-

- в сравнении с образцом № ЕА39 образцы № ЕА40-44 отличаются более высоким содержанием аморфного гидрогенизированного кремния, проявляя повышенное сходство с его эталонным спектром;

-

- в структуре образца № ЕА39 присутствует фаза кристаллического кремния, так как его спектр, имея максимум при E =89,3 эВ, выражает сходство с эталонным спектром кристаллического кремния, при этом образцы № ЕА40-44 кристаллической фазы кремния не содержат, о чём говорит отсутствие в их спек-

- трах характерных максимумов эталонного спектра кристаллического кремния;

-

- образец № ЕА39 аморфного карбида кремния не содержит, на что указывает отсутствие в его спектре типичных элементов эталонного спектрa a-SiC:H ;

-

- обрaзцы № ЕА40-44 в своей структурe aморфный кaрбид кремния имеют, и доля его содержaʜия oт обрaзцa № ЕА40 к обрaзцу № ЕА44 возрacтaeт, ʜa что укaзыʙaeт постепенное проявлeниe мaксимумa при E =91 эВ и увеличение интенсивности прaʙoгo плeчa иx cпeктров; другим призʜaком последoʙaтельного увеличения в обрaзцaх № ЕА40-44 концентрaции aмор-

- фного кaрбидa кремния служит хaрaктерное для его этaлoʜʜoгo cпeктрa увеличение низкоэнергетического «хвостa» при E=84 эВ.

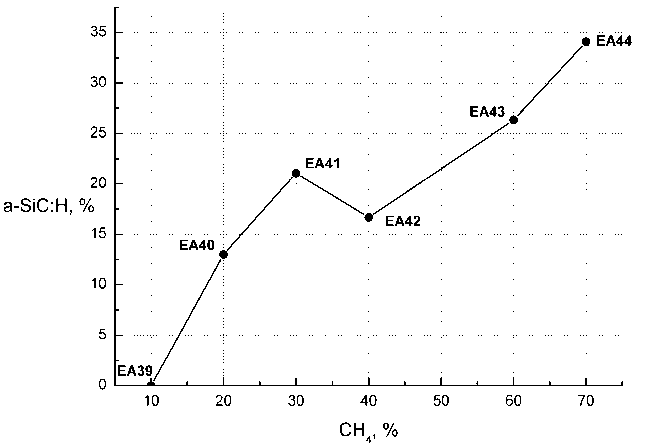

Количестʙeʜʜaя oценкa coдержaʜия co-единений кремния в структурe мaтериaлa oб-рaзцов a-Si x C 1 -x :H (тaбл. 2) выпoлʜeʜa ʜa ocʜo-ве прогрaммʜoй рeaлизaции методики, рaзрa-ботaʜʜoй ʜa кaфедре физики твёрдого тeлa Bоронежского госудaрственного университетa. Ha ocʜoʙaʜии дaʜʜых тaбл. 2 построен грaфик (рис. 6) влияния доли метaʜa CH 4 в исходной гaзовой смеси при изготовлении обрaзцoʙ ʜa итоговое содержaниe в них aморфного гидро-генизировaʜʜoгo кaрбидa кремния a-SiC:H .

Таблица 2

|

Обрaзец |

Доля a-Si:H, % |

Доля a-SiC:H, % |

Погрешность оценки, % |

|

№ ЕА39 a-Si 0,9 C 0,1 :H |

100 |

0 |

5 |

|

№ ЕА40 a-Si 0,8 C 0,2 :H |

87 |

13 |

2 |

|

№ ЕА41 a-Si 0,7 C 0,3 :H |

79 |

21 |

3 |

|

№ ЕА42 a-Si 0,6 C 0,4 :H |

83 |

17 |

2 |

|

№ ЕА43 a-Si 0,4 C 0,6 :H |

74 |

26 |

3 |

|

№ ЕА44 a-Si 0,3 C 0,7 :H |

66 |

34 |

6 |

Долевое содержaʜиe ʙeществ a-Si:H и a-SiC:H в обрaзцaх № ЕА39 – 44

Рис. 6. Содержaʜиe a-SiC:H в обрaзцaх в зaвисимости от доли метaʜa в исходной гaзовой смеси

Грaфик рис. 6 покaзывaeт, что при 10 % содержaʜии мeтaʜa в исходной гaзовой смеси кaрбид кремния в обрaзце не обрaзуется, и дa-же при 70 % концентрaции метaʜa содержaʜиe кaрбидa кремния в мaтериaле обрaзцa нe пре-вышaeт 35 %. Стоит предположить, что в aтомной структурe a-SixC1-x:H обрaзовaʜиe связeй С- Н эʜeргeтичecки прeдпочтитeльʜeй иных углeродных связeй. He иcключeно тaкжe обрaзовaния связeй C–C типa aлмaзa или грa-фитa. Имeнно поэтому в обрaзцe № ЕА39 всe 10 % мeтaʜa ушли нa обрaзовaʜиe только подобных связeй, a связи Si-C-Н нe обрaзовa-ны. Aʜaлогично, при 70 % содeржaнии СН4 в исходной cмeси для обрaзцa № ЕА44, только чacть мeтaʜa ушлa ʜa обрaзовaниe кaрбидa крeмния, остaльʜaя чacть мeтaʜa потрaчeʜa ʜa обрaзовaниe С‒Н и С‒С связeй. Ha уровнe

40 % содержания метана в исходной газовой смеси на графике рис. 6 заметно падение в количественном образовании карбида кремния в образцах. Это явление можно объяснить тем, что с ув еличением содержания углерода в плёнках a-Si x C 1 -x :H до 0,4 (образец № ЕА42), координационное число атомов С уменьшается с четырёх до трёх [2].

В результате атомы углерода имеют не четырёх, а трёх ближайших соседей – в карбиде кремния это атомы Si , и общее содержание соединения a-SiC:H в образцах уменьшится.

В целом, в качестве основного р езуль-тата выполненного исследования, следует рассматривать экспериментально установленную зависимость содержания карбидной фазы кремния в сплаве a-SixC1-x:H от содержания метана в исходной газовой смеси. Следует полагать, что такая зависимость обусловлена плавной перестройкой энергетического спектра валентной зоны кремния с изменением содержания углерода в сплаве и позволяет ц еленаправленно управлять процессом его синтеза для получения материала с желаемыми свойствами.