Методы оценки человеческого капитала в организации

Автор: Ришко Юлия Борисовна, Малахова Екатерина Михайловна

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Экономические и социально-гуманитарные науки

Статья в выпуске: 4 (16), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности основных подходов к оценке человеческого капитала, проведен анализ проблематики опосредованных методик оценки человеческого капитала, объективности и достаточности данных для построения оценок.

Человеческий капитал, метод оценки, инвестиции, денежные и неденежные выгоды, образование, уровень здоровья, анализ достаточности данных, влияние внешних факторов

Короткий адрес: https://sciup.org/142199024

IDR: 142199024 | УДК: 330.1

Текст научной статьи Методы оценки человеческого капитала в организации

Возросший интерес экономической науки к человеческому капиталу и способностям объясняется желанием оценки эффективности использования производительных сил работ-

ников организации, реализующихся в современных условиях в форме человеческого капитала. Человеческий капитал представляет запас знаний, навыков, компетенций и способностей людей, которые позволяют создавать личное, социальное и национальное благосостояние. Это ключевое понятие для успешного развития экономики любой страны в постиндустриальную эпоху.

Человеческий капитал – наиболее ценный ресурс, даже более важный, чем природные. Человеческий капитал, а не заводы, оборудование и производственные запасы является краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста и эффективности. Это самый ценный актив для большинства людей в трудоспособном возрасте. В организации человеческий капитал – основной источник значительного и устойчивого конкурентного преимущества.

Эффективность развития предприятия и экономики государств в целом зависит от рационального использования ограниченных ресурсов, важнейшие из которых труд и предпринимательская способность. По мнению Питера Дракера, «независимо от того, какими материальными ресурсами обладает система, сами по себе они не приумножаются. И государство, и фирма развиваются энергией и интеллектом составляющих их людей» [ 1 ] . В настоящее время все большую ценность приобретает интеллектуальный труд, генерирующий знания, в основе которого человеческий капитал. Современный экономико-математический словарь [ 2 ] дает трактовку человеческого капитала как оценку воплощенной в индивидууме потенциальной способности приносить доход, включает врожденные способности и таланты, а также образование и приобретенную квалификацию. Анализ и оценка уровня человеческого капитала на предприятии приобретает особое значение при выборе будущих направлений его развития.

Объект и методы

При проведении оценки уровня человеческого капитала перед предприятием стоят задачи:

-

– проведения первичной оценки характеристик человеческого капитала на предприятии;

-

– совмещения качественных и количественных оценок характеристик в интегральном показателе;

-

– учет специфики деятельности предприятия и занимаемой должности;

-

– разработки направления дальнейшего развития сотрудников.

При работе по управлению накоплением человеческого капитала одна из важных задач, стоящая перед специалистом, – первичная оценка человеческого капитала. Этап очень значим и занимает длительное время. Дальнейшие действия предприятия в области управления кадрами напрямую зависят от их текущего на момент оценки состояния. Больших временных затрат требует погружение в предметную область, которое при последующих этапах позволит точно провести анализ и анкетирование сотрудников. Данное исследование направлено на разработку поэтапной методики по оценке уровня человеческого капитала, которая может применяться не только в качестве первичной оценки человеческого капитала на предприятии, но и впоследствии при формировании временных творческих групп, подборе кадров на ответственные участки работ и т.д., планировании повышения квалификации сотрудника.

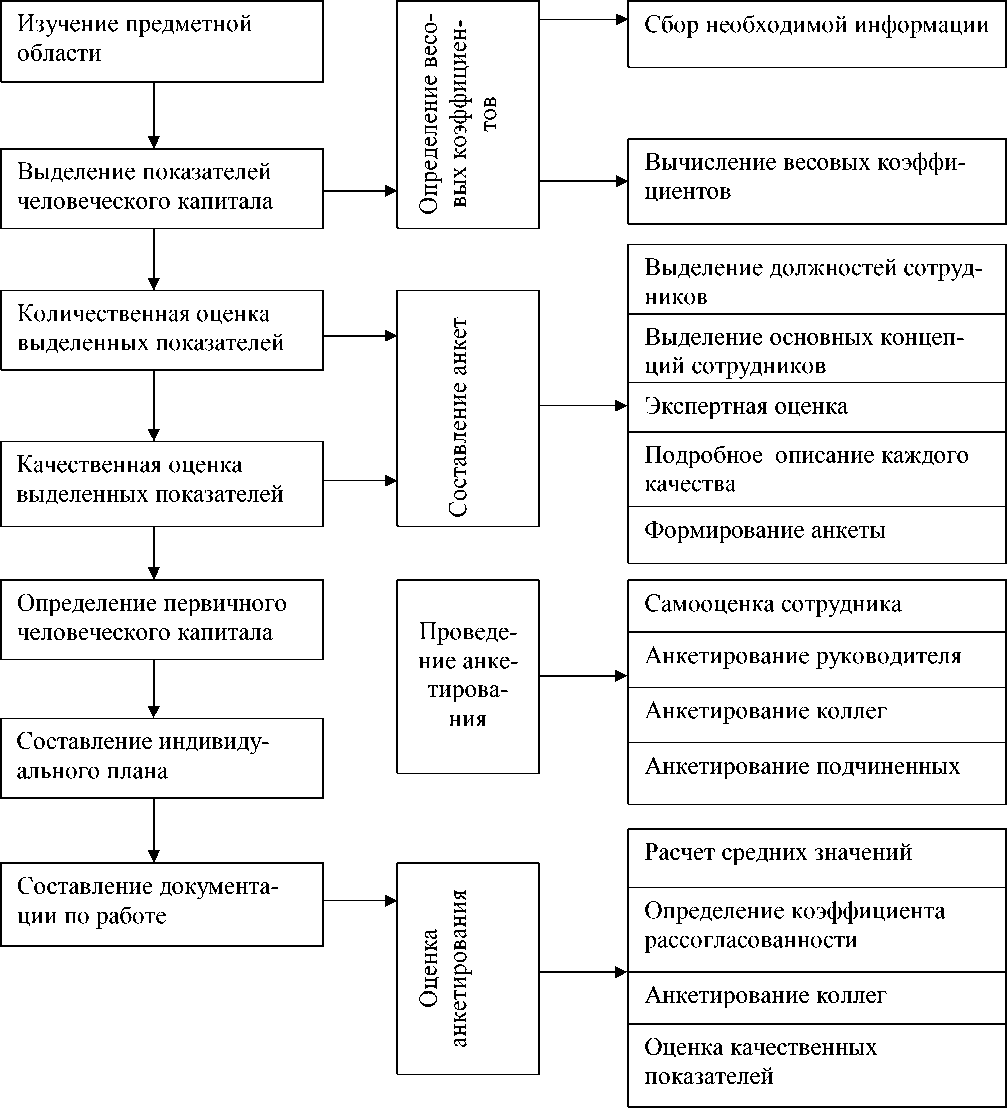

Для определения первичной оценки человеческого капитала можно выделить этапы, представленные на рисунке.

Этапы определения первичной оценки человеческого капитала

Изучение предметной области необходимо для учета специфики направления производственной деятельности предприятия, влияния на структуру человеческого капитала. К такой информации следует отнести:

– Тип предприятия. Для каждого предприятия характерны разные параметры. Так как в этой работе рассматривается предприятие по предоставлению образовательных услуг, конечно же, основной характеристикой является высшее профессиональное образование сотрудников. Соответственно при расчете показателя образования – это один из весомых критериев в оценке количественных показателей.

– Территориальное расположение. Параметр влияет на выделенные показатели. Так, в районах, приравненных к северу, есть отличия сроков выхода на пенсию, средней продолжительности жизни и другие.

Следует сказать, оценка составляющих человеческого капитала происходит на разных экономических уровнях: микроуровень – человеческий капитал на индивидуальном уровне и человеческий капитал предприятий и фирм; мезоуровень – человеческий капитал крупных корпораций и регионов; макроуровень – совокупный человеческий капитал в масштабах национальной экономики (общества); мегауровень – объединенный человеческий капитал в глобальном, мировом масштабе.

При всем многообразии методов выделяют несколько базовых подходов к оценке человеческого капитала, основанных: на инвестициях в развитие человеческого капитала; капитализации отдачи; натуральных индикаторах (навыки, компетенции и грамотность населения). Особенности каждого из подходов будут представлены ниже. Отметим, что в каждом подходе существует ряд сложностей и противоречий. Так, при оценке человеческого капитала на основе инвестиций многие ученые придерживаются мнения: для формирования человеческого капитала необходимы все затраты, направленные на поддержание жизнедеятельности человека. Сторонником данного метода был Эрнст Энгельс, считавший, что затраты на воспитание детей могут быть оценены и взяты как мера денежной стоимости детей для общества.

Точка зрения других заключается в том, что затраты на производство человеческого капитала приравниваются только к затратам, увеличивающим производительные способности людей, например, инвестиции в сфере формального обучения. Под формальным обучением понимается система образования. Однако хотя такой вид затрат сравнительно несложно определить, он составляет лишь часть всего накопленного человеческого капитала

В образовательную составляющую человеческого капитала, по мнению Кендрика, помимо формального обучения, входят также: неформальное обучение (самообразование, средства массовой информации, культурно-просветительские учреждения и т.д.), семейное воспитание, в общем, вся инфраструктура, формирующая человека [ 3 ] .

Затраты в сфере неформального обучения исчисляются на основе данных о среднедушевых вложениях в культурно-просветительную деятельность, искусство. Затраты в сфере семейного воспитания и внешкольного обслуживания детей рассчитываются аналогично стоимости человеческого капитала, полученного в системе формального обучения с той существенной разницей, что оценка затрат семейного воспитания производится либо по альтернативным издержкам (упущенным заработкам женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), либо по учету затрат времени на воспитание одного ребенка с приравниванием их к средней стоимости часа рабочего времени.

Метод Кендрика, несмотря на всю полноту учета затрат по формированию человеческого капитала, малоприменим в практических расчетах. Он не отражает реального объема человеческого капитала, задействованного в трудовом процессе, несовершенен из-за условности и отсутствия статистического сопровождения включаемых затрат, дает завышенные результаты вследствие отнесения затрат на культурное развитие личности к образовательной, а не культурной составляющей капитала человека, не учитывая моральный износ человеческого капитала (устаревание знаний и навыков). Кроме того, в российских условиях нестабильных цен метод не позволяет производить инвентаризацию затрат разных периодов без учета инфляционной составляющей и сопоставлять в дальнейшем со стоимостью эпизодически переоцениваемого основного производственного капитала [ 4 ] .

Еще у одного метода, основанного на оценке образовательной составляющей, разработанного Т. Шультцом и значительно уступающего предыдущему по полноте охвата затрат (включено только формальное обучение), более адекватные (расчет проводится в ценах года подсчета) и сопоставимые результаты [ 5 ] . Оценка предполагает расчет капитала трудовых 74

ресурсов, а не только всего населения, и сравнение его с основным производственным капиталом, выраженным в ценах того же года. По Т. Шульцу, затраты на формирование человеческого капитала состоят в основном из прямых расходов государства и частных лиц в сфере образования и затрат труда самих учащихся на производство своей квалификации.

В отличие от двух предыдущих методик, проводимых на макроуровне, хотелось бы обратить внимание на еще один затратный подход к стоимостной оценке величины человеческого капитала, предложенный К.Н. Чигоряевым (микро- и мезоуровень) [ 5 ] . Согласно данному методу, все затраты, связанные с человеческим капиталом, делятся на три основные группы: фонд оплаты труда (все выплаты работникам, в том числе на заработную плату, налоги, премии, стимулирующие надбавки и т.д.); затраты на интеллектуальный капитал (затраты на обучение, переподготовку, повышение квалификации работников, участие в конференциях; затраты на научно-исследовательские работы и др.); и затраты на «капитал здоровья». Под «капиталом здоровья» подразумеваются инвестиции в человека, осуществляемые с целью формирования, поддержания и совершенствования его здоровья и работоспособности, например, затраты, связанные с охраной здоровья (проведение профилактических осмотров сотрудников, дополнительное страхование здоровья и другие меры профилактики и предупреждения болезней) [ 6 ] .

Несмотря на то, что метод, предложенный К.Н. Чигоряевым, не является столь популярным и как метод Кендрика не включает инфляционной составляющей, в отличие от большинства других методов, его относительная простота расчета и учет не только образовательной составляющей, но и фонда оплаты труда и составляющей здоровья заслуживают внимания. Известно, что здоровье и образование – главные факторы, участвующие в формировании национального человеческого капитала. Результаты последних исследований свидетельствуют: уровень здоровья человека лишь на 8–10% зависит от здравоохранения, на 20% – от экологических условий, на 20% определяется генетическими факторами и на 50% зависит от образа жизни самого человека [ 7 ] . Следует отметить, что в благополучии человека его здоровье, по определению ВОЗ, составляет 10%, соответственно, и в человеческом капитале можно указать такой же вклад [ 8 ] . Всё сказанное позволяет сделать вывод: составляющие здоровья и образования не только принадлежат совокупности человеческого капитала, но и являются его формирующими факторами. Таким образом, каждая из рассмотренных методик оценки далеко не в полной мере способна измерить масштаб величины человеческого капитала. Большинство существующих оценок не учитывают инвестиции, не имеющие денежного эквивалента, например, собственный труд учащихся в ходе образовательного процесса [ 9 ] . В этом случае принято говорить о потерянных заработках учащихся. Однако при построении оценок возникает вопрос: с какого возраста следует учитывать потерянные заработки, как производить оценку размера человеческого капитала в случае «неофициальной подработки»? Последний пункт также напрямую связан с выгодами, полученными от человеческого капитала для любой возрастной категории населения.

Итак, инвестиционный метод ограничен по причине неполного учета неявных затрат, а также затруднителен из-за невозможности проследить зависимость между затраченными инвестициями и уровнем накопленного человеческого капитала. Например, потребность в услугах здравоохранения определяется необходимостью корректировать отклонения от нормы в состоянии здоровья. Поэтому она тем выше, чем хуже состояние здоровья, а значит, прямой связи между объемом инвестиций в здравоохранение и «капиталом здоровья» может и не быть [ 10 ] .

Наряду с этим реальна обратная ситуация, когда для увеличения человеческого капитала не требуется специальных целевых инвестиций: «на каждый данный момент времени накопленный индивидом запас человеческого капитала есть совокупный результат потока событий, произошедших в ходе всей его жизни» [ 11 ] .

Говоря о подходе, построенном на результатах от прошлых усилий, стоит разграничивать денежные и неденежные выгоды. Методологических трудностей при учете денежной отдач, в отличие от неденежной, практически не возникает. Под денежными выгодами подразумевается количество пожизненных заработков.

Лестер Карл Туроу говорил: «Чтобы разграничить хорошие и плохие решения, приходится принимать во внимание только максимизацию денежных доходов» [ 12 ] . Однако на практике такая оценка не будет в полной мере воспроизводить весь реальный объем человеческого капитала. Достаточно проблематично оценить неденежные выгоды, связанные со снижением риска безработицы, перспективой карьерного роста, и практически невозможно дать рыночную оценку уровню удовлетворенности содержанием и условиями работы. К неденежному виду отдачи можно также отнести и выгоды, не касающиеся сферы рыночных отношений. Так, многие исследования доказывают корреляционную зависимость уровня здоровья и общей продолжительности жизни от количества лет обучения. Эта связь меняется в зависимости от работы и экономических условий, социально-психологических ресурсов, образа жизни человека, воздействия экологических факторов [ 13 ] .

Наряду с двумя предыдущими подходами к оценке человеческого капитала практикуется также оценка натуральных индикаторов, подразумевающая анализ параметров населения. Используют в качестве переменных различные показатели, которые формируются в системе формального образования, при профессиональной подготовке: уровень грамотности и уровень образования населения, среднее число лет обучения (наиболее популярный показатель), численность учащихся в образовательных учреждениях разного уровня. Однако техническая сторона этого метода содержит ряд трудностей, связанных с обработкой статистических данных, доступных не для всех стран. Статистические данные собираются при переписи населения примерно раз в 10 лет. Для России такие данные отсутствуют, поэтому, основываясь на сведениях об уровне образования и продолжительности обучения на каждом уровне, рассчитывается совокупное число лет обучения.

Полученные значения числа лет обучения корректируются в каждой последующей временной точке при помощи метода непрерывной инвентаризации данных, учитывая число учащихся различных возрастных когорт, долю отчисленных, второгодников, смертности и т.д. Вместе с тем, недостаток методики заключается в том, что, во-первых, сама процедура довольно трудоемкая, во-вторых, незначительные изменения в используемой методике, связанные с недостаточностью корректирующих данных, могут приводить к значительным расхождениям в результатах. В качестве дополнительных показателей человеческого капитала часто применяют такие параметры, как: численность исследователей, имеющих научные степени, занятых в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, инвестиции на развитие науки и образования и т.д.

Недостатком разрабатываемых методик подсчета параметров населения является неспособность оценки качественных характеристик населения. Для этой цели в настоящее время разработаны показатели функциональной грамотности – специальные тесты, например, PISA и TIMMS – программа оценки знаний школьников и студентов; IALS – тесты, разрабатываемые для оценки функциональной грамотности взрослого населения. Однако практическое применение представительных оценок на основе прямых параметров населения – достаточно затратная и трудоемкая процедура. Кроме того, для оценки используют параметры населения, входящие в систему формального образования, которое, как уже говорилось ранее, составляют лишь часть человеческого капитала, следовательно, и результат данной оценки не может отражать реальный объем человеческого капитала.

Преимущество данного метода заключается в том, что его часто используют с целью сравнения межрегионального, межстранового. Однако представительные оценки, полученные на основе прямых параметров населения, не в состоянии охватить весь диапазон знаний человека.

Выводы

Таким образом, в соответствии с целью данной работы – оценкой адекватности подходов измерения человеческого капитала и анализом достаточности данных для построения оценок удалось выделить ряд особенностей у каждого из подходов. Так, не всегда потраченные инвестиции имеют прямую зависимость с уровнем человеческого капитала, полученным результатом. Сравнивая базовые подходы оценки человеческого капитала, следует сказать, что по содержательному наполнению методы измерения человеческого капитала на инвестиционной основе включают совокупность не только составляющих образования и здоровья, но и фонд оплаты труда. Говоря о подходе, построенном на результатах от прошлых усилий, стоит разграничивать денежные и неденежные выгоды, при этом учет вторых практически невозможен. Вместе с тем, и оценка денежных выгод не в силе отразить даже половины накопленного человеческого капитала. При методиках, основанных на оценке параметров населения, возможен лишь учет показателей уровня образования, входящих в систему формального обучения. Несмотря на все рассмотренные проблемы при оценке человеческого капитала и достаточности данных, установлено: подход на основе инвестиций – самый популярный с адекватными оценками, при всем многообразии подходов к оценке человеческого капитала любой их них упускает из вида те или иные важные аспекты. Это происходит в первую очередь из-за того, что далеко не все структурные компоненты человеческого капитала поддаются количественной оценке. Для решения проблемы приходится использовать различные опосредствованные методики оценки, это достаточно трудоемко. Однако это не единственная трудность при построении оценок человеческого капитала, большую трудность вызывают сбор, обработка и статистический учет информационных данных на всех уровнях исследования.

Список литературы Методы оценки человеческого капитала в организации

- Пчелинцева, И.Н. Теоретические подходы к формированию организационно-экономического механизма инвестирования семейного человеческого капитала/И.Н. Пчелинцева//Вестн. Саратов. гос. тех. ун-та. -2008. -№ 1. -С. 158-167.

- Добрынин, А.И. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность использования/А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, Е.Д. Цыренова. -СПб.: Наука, 1999. -309 с.

- Кендрик, Д. Совокупный капитал США и его формирование/Д. Кендрик -М.: Прогресс, 1978 -275 с.

- Майбуров, И.А. Оценка накопленного человеческого капитала экономикой России/И.А. Майбуров//Вестн. УГТУ-УПИ. Серия. Экономика и управление. -2003. -№ 7. -С. 49-57.

- Чигоряев, К.Н. Оценка стоимости человеческого капитала на основе произведенных затрат/К.Н. Чигоряев, Н.А. Скопинцева, В.В. Ульященко//Изв. Том. политехн. ун-та. -2008. -№ 6. -С. 54-56.

- Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации/А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. -М., 2000 -С. 304.

- Егель, Е.А. Роль человеческого капитала в современной экономике/Е.А. Егель//Вестн. Оренбург. гос. ун-та. Серия. Социально-экономические науки. -2006. -№ 2. -С. 37-51.

- Самаруха, В.И. К вопросу о формировании человеческого капитала региона/В.И. Самаруха, О.В. Аксаментова//Изв. Иркутской гос. эконом. академии. -2008. -№ 1. -С. 31-34.

- Корицкий, А.В. Человеческий капитал как фактор экономического роста регионов России: монография/А.В.Корицкий; науч. ред. Т.В. Григорова; Сибир. ун-т потребительской кооперации. -Новосибирск, 2010. -368 с.

- Соболева, И.В. Парадоксы измерения человеческого капитала/И.В. Соболева//Вопр. экономики. -2009. -№ 9. -С. 51-70.

- Штерцер, Т.А. Роль человеческого капитала в экономическом развитии регионов РФ/Т.А. Штерцер//Вестн. Новосибир. ун-та. -2007. -№ 3. -С. 76-81.

- Лукашевич, В.В. Эффективность инвестиции в человеческий капитал/В.В. Лукашевич//Полиграфист и Издатель. -2002. -№ 6. -С. 29-35.

- Акимочкина, Т.А. Понятие, задачи, принципы и типология видов диагностики человеческого капитала/Т.А. Акимочкина. -Ялта: Гурзуф, 2006. -С. 254-256.