Методы оценки функционального резерва головного мозга в выборе хирургической тактики при сочетанном атеросклеротическом поражении коронарных и сонных артерий

Автор: Козлов Б.Н., Горохов А.С., Кузнецов М.С., Плотников М.П., Шипулин В.М.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.28, 2013 года.

Бесплатный доступ

Проведен сравнительный анализ частоты неврологических и кардиальных осложнений в раннем послеопераци онном периоде у 68 пациентов с сочетанным атеросклеротическим поражением сонных и коронарных артерий, из них 28 пациентов, которым операция аортокоронарного шунтирования (АКШ) и каротидной эндартерэктомии (КЭАЭ) выполнялись одномоментно, и 40 пациентов, которым первым этапом выполнялась операция КЭАЭ, а вторым - операция АКШ. На основании полученных результатов показано, что функциональная оценка резерва перфузии сердца и мозга позволяет дифференцировать пациентов высокого риска с сочетанным атеросклеротическим поражением коронарного и каротидного бассейнов для выбора оптимальной тактики хирургического лечения. По итогам работы представлен алгоритм хирургической тактики, разработанный на основании определения функционального резерва перфузии миокарда и головного мозга.

Аортокоронарное шунтирование, каротидная эндартерэктомия, электроимпедансная томография, временный внутриартериальный шунт, анаэробный порог

Короткий адрес: https://sciup.org/14919819

IDR: 14919819 | УДК: 616.13-089

Текст научной статьи Методы оценки функционального резерва головного мозга в выборе хирургической тактики при сочетанном атеросклеротическом поражении коронарных и сонных артерий

Пациенты с сочетанным атеросклеротическим поражением коронарных и каротидных артерий являются группой высокого риска как инфаркта миокарда (ИМ), так и ишемического инсульта (ИИ). Актуальность этой проблемы определяется в первую очередь большой распространенностью и огромной социально-экономической значимостью [2]. Частота атеросклеротического поражения сонных артерий (СА) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) составляет, по данным разных авторов, от 4 до 22% [6, 8].

На сегодняшний день дискуссию вызывает вопрос не о показаниях к оперативному лечению гемодинамически значимых стенозов как коронарных, так и каротидных артерий, а о выборе оптимальной хирургической тактики у данных пациентов. В литературе обсуждаются различные варианты этапных операций – с выполнени- ем в первую очередь КЭАЭ, а в дальнейшем АКШ [9]. И, наоборот, некоторые авторы предлагают первым этапом выполнять реваскуляризацию миокарда, а только затем КЭАЭ [5]. Есть сторонники сочетанных одномоментных операций на каротидных и коронарных артериях [1]. К настоящему моменту не выполнено ни одного рандомизированного исследования, оценивающего результаты сочетанных и этапных операций.

Применительно к задачам нашего исследования основное внимание было уделено разработке хирургической тактики на основании результатов проведения нагрузочных проб для оценки мозгового и миокардиального кровотоков у больных ИБС, имеющих поражение СА. Также была рассмотрена проблема выбора оптимальной ней-ропротективной тактики при хирургическом лечении данных пациентов.

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов (n=68)

|

Параметры |

Значения |

|

Средний возраст, лет |

55,8±4,3 |

|

ФВ ЛЖ, % |

50,5±5,7 |

|

ФК стенокардии, ст. |

3,5±0,5 |

|

Количество пораженных КА, ед. |

2,7±0,9 |

|

ОНМК (в анамнезе) |

8 (12%) |

|

ТИА (в анамнезе) |

24 (33%) |

|

Асимптомное поражение СА |

41 (60%) |

|

Гипертоническая болезнь, ст. |

3,1±0,9 |

|

EuroScore, баллы |

5,8±0,8 |

Примечание: ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка; ФК – функциональный класс; КА – коронарные артерии; ИМ – инфаркт миокарда; ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; ТИА – транзиторные ишемические атаки; СА – сонные артерии.

Материал и методы

С 2007 по 2012 гг. нами наблюдалось 68 пациентов с сочетанным атеросклеротическим поражением сонных и коронарных артерий.

В исследование были включены пациенты мужского пола старше 50 лет с диагностированной III или IV ФК стенокардией (CSS), ИМ в анамнезе, а также стенозом СА>75%. Атеросклеротическое поражение сосудов подтверждено данными коронаровентрикулографии, УЗИ, ангиографии и МРТ. Индекс риска оперативного вмешательства определяли по EuroScore Risk Profile. Клиническая характеристика пациентов представлена в таблице 1.

Резерв мозгового кровообращения исследовали с помощью электроимпедансной томографии (ЭИТ) на фоне проведения дозированной гипоксической пробы (ГП). ГП проводили в условиях пульсоксиметрии и регионарной церебральной оксиметрии (РЦО). Она представляла собой сеанс дыхания гипоксической газовой смесью (ГГС), начиная с 21%-го содержания О2 во вдыхаемой газовой смеси под контролем кардиореспираторных функций многофункциональной рабочей станцией “Cardiovit AT-104 PC Ergo-Spiro” фирмы SCHILLER (Швейцария). ГГС готовили с помощью мембранного газоразделителя “Ги-поксикатор ГП-М” (Россия).

Противопоказаниями к проведению ГП считали острые соматические и инфекционные заболевания, декомпенсированные хронические заболевания, а также индивидуальную непереносимость гипоксии.

Проба выполнялась в положении пациента лежа. Производилось подключение датчиков пульсовой и РЦО, а также электроимпедансного томографа по схеме и методике, применяемой при реоэнцефалографии. В течение 5 мин пациент дышал атмосферным воздухом. За это время производилось измерение удельной электропроводимости ткани головного мозга (ГМ). На основании полученных данных выполнялась трехмерная реконструкция статического электроимпедансного изображения, которое считается опорным или фоновым.

Далее ступенчато понижали на 2% содержание О2 во вдыхаемой газовой смеси до достижения на каждой ступени стабилизации показателей потребления О2 и выделения СО2. В момент пересечения кривых этих показателей определяли анаэробный порог – АП (Патент № 2432114. Опубл. 27.10.2011. Бюл. № 30). В момент преодоления АП фиксировали значения РЦО для обоснования решения об установке временного внутриартериального шунта (ВВШ) во время основного этапа КЭАЭ.

На фоне ступенчатого определения уровня гипоксии с помощью пульсоксиметра и РЦО регистрировалась удельная электрическая проводимость ткани ГМ (нагрузка). В исходном состоянии, на 1, 5 и 10-й мин ГП контролировали системное артериальное давление, частоту дыхания, ЭКГ и динамику ЭИТ.

Появление очага увеличения проводимости ткани ГМ (зоны нарушения перфузии) по данным ЭИТ являлось диагностическим критерием пробы. Причинами для прекращения пробы были: появление одышки, ангинозных болей или изменений на ЭКГ, клинических признаков ухудшения мозгового кровообращения и отказ пациента.

После прекращения пробы производилось вычисление удельной проводимости ткани ГМ и визуальная реконструкция всех электроимпедансных изображений, полученных во время проведения ГП. На изображениях зона нарушения перфузии изменяла окраску в сторону более светлых тонов.

В зависимости от полученных результатов при проведении нагрузочных проб пациентов планировалось разделить на следующие группы: с одномоментным проведением КЭАЭ и АКШ, с первым этапом КЭАЭ и с АКШ в качестве первого этапа.

КЭАЭ выполняли с аутовенозной пластикой устья внутренней СА. В качестве одной из мер защиты ГМ применялась искусственная артериальная гипертензия на период пережатия СА. Кроме того, считали возможным использование ВВШ как по общепринятым критериям, так и на основании данных РЦО, полученных в ходе проведения ГП и определения величины АП. Хирургическая реваскуляризация миокарда проводилась в условиях искусственного кровообращения (ИК). Для шунтирования передней нисходящей артерии всегда использовали левую внутреннюю грудную артерию, остальные пораженные артерии шунтировались линейными аутовенозными графтами. Среднее количество шунтируемых артерий – 3,5±0,9.

Все исследования проведены при одобрении этического комитета института. Полученные данные обработали в программе STATISTICA® 6.0 for Windows фирмы StatSoft® Inc. (США). При обработке материала использовали модули Basic Statistics и Nonparametric Statistics. Проверку на нормальность распределения полученных данных осуществляли с помощью критерия Shapiro–Wilk. Результаты представлены в виде (M±m); n (%). Для подтверждения статистической гипотезы считали достаточным значение р<0,05.

Результаты

По полученным данным было произведено следующее разделение наблюдаемых пациентов. Если резерв перфузии был снижен и в бассейне СА (появление на пике пробы очага снижения удельного электрического сопротивления ткани ГМ более чем в 2 раза), и в бассейне коронарных артерий (на пике нагрузки преходящий дефект перфузии миокарда более 10%), то эти пациенты относились к 1-й группе, и им выполнялась одномоментная сочетанная операция КЭАЭ и АКШ.

Больным, у которых на фоне гипоксической пробы был выявлен сниженный резерв мозговой перфузии (появление на пике пробы очага снижения удельного электрического сопротивления ткани ГМ более чем в 2 раза), при сохраненном миокардиальном резерве (на пике нагрузки преходящий дефект перфузии миокарда <10%), первым этапом выполнялась КЭАЭ. АКШ среди пациентов этой группы проводилось через 10 дней вторым этапом. Они составили 2-ю группу.

Нами не было отмечено ни одного случая, при котором миокардиальный резерв был бы снижен, а резерв перфузии ГМ при этом бы оставался нормальным, поэтому нами не выполнялся вариант этапного хирургического лечения, когда первым этапом проводилось АКШ, а во вторую очередь КЭАЭ.

Таким образом, из 68 пациентов, включенных в исследование, 1-ю группу составили 28 больных, во 2-ю группу вошли 40 пациентов. Результаты хирургического лечения представлены в таблице 2.

Необходимость установки ВВШ определялась следующими общепринятыми критериями: отсутствие пульсирующего ретроградного кровотока при его значении менее 40 мм рт. ст. и снижение РЦО более чем на 25% от исходной ( ∆ rSO2 >25%) [4].

Ретроградное давление в 1-й группе составило 55,0±18,2 мм рт. ст., во 2-й – 55,0±19,6 мм рт. ст. Снижение РЦО при пережатии ВСА от исходных значений в 1-й группе составило 8,0±7,0%, а во 2-й – 10,4±9,7%.

По значению ретроградного давления наложение ВВШ было показано в 9 случаях в 1-й группе и в 13 случаях – во 2-й. По снижению показаний РЦО на оперируемой стороне наложение ВВШ было показано в 5 случаях в 1-й группе и в 8 – во 2-й. Совпадения по обоим показателям в 1-й группе наблюдались у 4 человек (14,2%), у всех был применен ВВШ. Подобный процент селективной установки ВВШ демонстрируют и другие авторы вне зависимости от анестезиологического обеспечения [7].

Совпадение по контрольным критериям во 2-й группе также возникло в 5 случаях (12,6%). Однако, помимо контрольных критериев, в основной группе необходимость установки шунта рассматривалась в совокупности с результатами определения АП.

Было установлено, что адекватный аэробный метаболизм ткани ГМ возможен при содержании О2 в дыхательной смеси на уровне 9–14% в зависимости от величины АП. При пережатии наружной и общей СА наблюдаемое снижение РЦО сопоставляется с таковым во время достижения АП. Если снижение оказывалось более выраженным, то мы применяли шунт, если менее выраженным –

Таблица 2

Результаты операций по группам (n=68)

|

Параметры |

1-я группа |

2-я группа |

p |

|

Срок пребывания в стационаре, дни |

28,2±4,7 |

42,3±5,1 |

<0,05 |

|

Срок пребывания в ОАР, дни |

3,1±1,4 |

2,3±1,2 |

НД |

|

ОНМК |

1 (2,8%) |

НД |

|

|

Проявление общемозговой симптоматики |

5 (14,2%) |

3 (7,6%) |

НД |

|

Периоперационный инфаркт миокарда |

- |

1 (2,5%) |

НД |

|

Индекс реваскуляризации |

2,2±0,8 |

2,45±0,8 |

НД |

|

Среднее время ИК, мин |

50,0±12,6 |

57,0±15,6 |

НД |

|

Среднее время пережатия СА, мин |

25,2±8,6 |

27,1±5,2 |

НД |

Примечание: ОАР – отделение анестезиологии и реанимации; ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; ИК – искусственное кровообращение; СА – сонные артерии.

воздерживались от наложения шунта. Таким образом, ВВШ во 2-й группе был необходим у 2 (5%) пациентов.

Однако, основываясь на данных при определении величины АП, в одном случае мы склонились к установке ВВШ, несмотря на отсутствие данной необходимости по общепринятым критериям. Итого, во 2-й группе общее количество случаев применения ВВШ составило 3 (7,5%).

У пациентов 1-й группы среднее время пережатия сонной артерии составило 30,7±6,1 мин. Продолжительность ИК при выполнении коронарного шунтирования составляла 50,0±12,6 мин. В раннем послеоперационном периоде отмечено 4 (14,2%) случая проявления энцефалопатии и один (3,6%) случай острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) на контралатеральной стороне КЭАЭ. Причиной возникновения ОНМК могли послужить микроэмболы, вызванные манипуляциями на восходящей части аорты во время основного этапа АКШ. Средняя продолжительность госпитализации при одномоментном оперативном лечении составила 28,2±4,7дней.

У пациентов 2-й группы время пережатия СА составило 30,2±5,2 мин, а средняя продолжительность ИК при выполнении АКШ – 57,0±15,6 мин. В раннем послеоперационном периоде, после выполнения 2-го этапа хирургического лечения (АКШ), был верифицирован один случай (2,5%) периоперационного острого ИМ. В 3 случаях (7,5%) были отмечены клинические признаки энцефалопатии. При поэтапном оперативном лечении продолжительность пребывания в стационаре составила 42,3±5,1 суток.

Необходимо отметить, что проявление энцефалопатии как в 1-й, так и 2-й группах было отмечено у пациентов со стойкой артериальной гипертензией в раннем послеоперационном периоде, трудно поддающейся медикаментозной коррекции. В обеих группах летальности в раннем послеоперационном периоде отмечено не было.

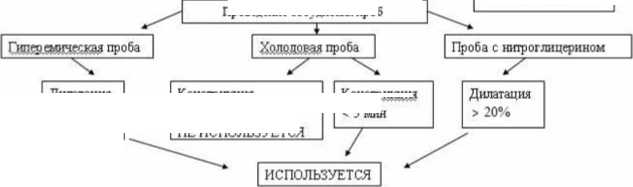

При анализе результатов оперативного лечения пациентов с сочетанным атеросклеротическим поражением коронарных и СА нами был разработан алгоритм выбора хирургической тактики у этой категории больных высокой степени риска, который представлен на рисунке 1.

| Тест Аллена [

Кровоснабжение кисти не сохраняется

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Кровоснабжение кисти сохраняется

Оценка атеросклеротического поражения ЛА

Менее 0,5 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Значительно поражена Сужение просвета более 50%

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Более 0,5

____ I

Проведение сосудистых проб

Не выявлено * Определение индекса Керногана ТИМ диаметр просвета)

Конструкция < 5 мин

Дилатация > 20%

Рис. 1. Алгоритм хирургической тактики у пациентов с сочетанным атеросклеротическим поражением сонных и коронарных артерий

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Обсуждение

В настоящее время нет единства взглядов на выбор тактики хирургического лечения пациентов с сочетанной патологией каротидного и коронарного русла.

Поэтапное хирургическое лечение пациентов с сочетанным поражением сонных и коронарных артерий имеет ряд недостатков. Это длительное пребывание пациента в стационаре и высокая стоимость оперативного лечения.

Как правило, при этапном подходе, когда КЭАЭ выполняется в первую очередь, основным осложнением является ИМ, а при выполнении АКШ – нарушение мозгового кровообращения. Уровень смертности составляет 0–7%, острых нарушений мозгового кровообращения – 0–6%. Аргументация “за” и “против” выполнения сочетанных операций дискутабельна. В одних сообщениях частота осложнений низкая, в других – высокая, а в третьих смертность, количество периоперационных ОНМК и инфарктов миокарда сопоставимы [3, 8, 10].

Явное преимущество сочетанных хирургических вмешательств заключается в том, что пациент переносит только одну операцию, а, следовательно и одно анестезиологическое воздействие. Недостатком является увеличивающийся риск осложнений и смертности, связанный с большей травматичностью операции и продолжительностью общей анестезии.

Особое внимание привлекает вопрос о необходимости одномоментных вмешательств у пациентов, имеющих клинику ИБС при асимптомном поражении СА, поскольку не доказано снижение риска развития инсульта. Однако известно, что более половины пациентов, перенесших ИИ в послеоперационном периоде АКШ, не имели в анамнезе ТИА. Это положение подтверждается полученными нами результатами. Так, у всех пациентов, асимптомных неврологически, при проведении нагрузочной пробы с моделированной гипоксией был выявлен низкий резерв перфузии ГМ.

Анализ результатов нашей работы демонстрирует, что при равном уровне осложнений при поэтапном и одномоментном хирургических вмешательствах последнее ведет к сокращению времени пребывания больного в стационаре, в среднем, на 14 дней.

Практически все исследования, направленные на определение тактики хирургического лечения, базируются на оценке тяжести клинического течения ИБС и хронического нарушения мозгового кровообращения, а также степени анатомического поражения целевого артериального русла. Наши данные показывают, что немаловажным фактором является функциональный резерв коронарного и мозгового кровообращения, оцениваемый с помощью нагрузочных проб. Решение о выполнении сочетанных и этапных операций должно определяться уровнем риска осложнений. Снижение мозговых осложнений при проведении основного этапа КЭАЭ также зависит от выверенного решения о применении ВВШ.

Таким образом, на основании результатов нагрузочных и гипоксических проб нами разработан алгоритм определения хирургической тактики у пациентов с сочетанным атеросклеротическим поражением каротидных и коронарных артерий.

Заключение

Функциональная оценка резерва перфузии сердца и мозга позволяет дифференцировать пациентов высокого риска с сочетанным атеросклеротическим поражением коронарного и каротидного бассейнов для выбора оптимальной тактики хирургического лечения. Одномоментные операции целесообразны у больных со сниженным резервом как коронарного, так и мозгового кровообращения. При этом риск мозговых и кардиальных послеоперационных осложнений не выше, чем при выполнении поэтапных операций. Кроме того, одномоментные операции позволяют уменьшить госпитальное пребывание пациента на койке.

Определение анаэробного порога при проведении гипоксической пробы расширяет возможности индивидуальной оценки необходимости наложения временного внутриартериального шунта, что позволяет избежать возможных осложнений при его установке и сокращает время основного этапа операции.

Список литературы Методы оценки функционального резерва головного мозга в выборе хирургической тактики при сочетанном атеросклеротическом поражении коронарных и сонных артерий

- Бендов Д.В., Наймушин А.В., Баканов А.Ю. и др. Одномоментная каротидная эндартерэктомия и коронарное шунтирование у пациентов с двусторонним поражением сонных артерий//Артериальная гипертензия. -2009. -Т. 15, № 4. -С. 502-506.

- Бокерия Л.А., Голухова Е.З., Алекян Б.Г. и др. Возможности эндоваскулярной хирургии при лечении больных с сочетанным поражением коронарных и внутренних сонных артерий//Болезни сердца и сосудов. -2009. -№ 1. -С. 23-29.

- Кузнецов М.С., Козлов Б.Н., Шипулин В.М. и др. Анализ мозговых и кардиальных осложнений при тактике дифференцированного подхода хирургического лечения больных с сочетанным поражением коронарного и каротидного бассейнов//Сибирский медицинский журнал (Томск). -2007. -Т. 22, № 1. -С. 108-110.

- Лоенко В.Б., Сорокина Е.А., Морова Н.А. и др. Принципы защиты пациентов от внекардиальных осложнений при операциях на сердце и сосудах//Бюллетень сибирской медицины. -2010. -№ 1. -С. 103-112.

- Чернявский А.М., Караськов А.М., Мироненко С.П. и др. Хирургическое лечение мультифокального атеросклероза//Бюллетень СО РАМН. -2006. -№ 2. -С. 126-131.

- Lane I., Byrne J. Carotid artery surgery for people with existing coronary artery disease//Heart. -2002. -Vol. 87, No. 1. -P. 86-90.

- Marcucci G., Siani A., Accrocca F. et al. Preserved consciousness in general anesthesia during carotid endarterectomy: a sixyear experience//Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. -2011. -Vol. 13. -P. 601-605.

- Naylor A.R. Does the risk of postCABG stroke merit staged or synchronous reconstruction in patients with symptomatic or asymptomatic carotid disease?//J. Cardiovas. Surg. -2009. -Vol. 50, No. 1. -P. 71-81.

- Santos A., Washington C., Rahbar R. et al. Results of staged carotid endarterectomy and coronary artery bypass graft in patients with severe carotid and coronary disease//Ann. Vasc. Surg. -2012. -Vol. 26, No. 1. -P. 102-106.

- Venkatachalam S., Gray B.H., Mukherjee D. et. al. Contemporary management of contaminant carotid and coronary artery disease//Heart. -2011. -Vol. 97, No. 3. -P. 175-180.