Методы оценки пожарной опасности растительных горючих материалов

Автор: Зубарева А.М.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геоэкология

Статья в выпуске: 2 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

В работе проведён анализ национальных систем оценки пожароопасности в России и за рубежом. Изучены подходы к оценке пожароопасности растительных горючих материалов (РГМ), их состава, структуры, классификации по различным критериям, особенности картографирования РГМ, а также рассматривается их изучение на Дальнем Востоке. Для эффективной профилактики обострения пирологической обстановки рассмотрена необходимость прогноза поведения пожара и его последствий с использованием крупномасштабных карт РГМ. Разработан первый вариант алгоритма комплексной оценки, учитывающей изменения пирологических характеристик растительных горючих материалов в связи с нестабильностью погодных условий.

Национальные системы оценки пожароопасности, пирологические характеристики, растительные горючие материалы

Короткий адрес: https://sciup.org/143161735

IDR: 143161735 | УДК: 630*43:911.2(571.621) | DOI: 10.31433/1605-220X-2018-21-2-92-96

Текст научной статьи Методы оценки пожарной опасности растительных горючих материалов

Пожары растительности давно являются для человечества нерешённой глобальной проблемой. Для сокращения численности возгораний на территории, а также для скоординированности действий по стратегии, планированию и управлению пожарами растительности многие государства создали свои национальные системы оценки пожароопасности: австралийскую NFDRS [24], испанскую DER [20], французскую Numerikal Risk [20], итальянские IMPI и IREPI INDEX [20], португальскую PORT [20, 21], финскую FFMI [22], канадскую CFFDRS [3, 19, 23], американскую NFDRS [10]. Каждая из существующих систем имеет свои основополагающие критерии для оценки пожароопасности, которые оцениваются по определённым параметрам и рассчитываются по установленным индексам. Содержащиеся в них структурные блоки предполагают использование большого комплекса метеорологических данных, сведений о типах, запасах и свойствах различных слоёв живых и мёртвых растительных горючих материалов (РГМ).

Поэтому целью нашего исследования является анализ существующих подходов к оценке растительных горючих материалов и определение соответствующих особенностей для их изучения на территории Дальнего Востока, для совершенствования пожароохранной системы территории.

Наиболее эффективной в прогнозировании пожарной опасности является канадская система CFFDRS, она показала наилучшие эксплуатационные качества [7]. Включает в себя определение запаса сгорающих РГМ, скорости распространения и интенсивности пожара для типовых комплексов РГМ, а также модели развития пожара, индексную систему оценки пожарной опасности в лесах по условиям погоды, систему влагосодержания в РГМ. Данная система построена на основе 20-летней статистической базы данных по пожарам.

При расчёте показателей пожароопасности используют пирологическую характеристику двух групп факторов: участков растительности и погодных условий.

Пирологическая характеристика растительности осуществляется на основе выделенных 17 категорий пирологических участков растительности – типов РГМ. Для выделенных типовых растительных горючих материалов составлены уравнения, с помощью которых оценивают скорость и интенсивность возгораний.

Коды и индексы из системы оценки пожарной опасности по погодным условиям отражают влагосодержание и горение эталонного комплекса РГМ при воздействии климатических факторов.

В американской национальной системе оценки пожарной опасности все РГМ разделены на 9 типичных моделей, с которыми необходимо сопоставлять РГМ на исследуемых территориях. Система использует большое количество таблиц с поправками, вносимыми на основании эмпирических данных.

Испанская система оценки пожарной опасности не включает в себя оценку РГМ, в ней оценивается только пожароопасность двух климатических параметров: стабильность и влажность в конкретном локальном атмосферном столбе.

Французский метод основывается на ежедневных показателях температуры воздуха, относительной влажности, облачности и скорости ветра и начальном значении содержания влаги в почве.

Итальянская система основывается на ежедневной средней величине температуры воздуха, относительной влажности, скорости ветра, количестве освещения солнцем.

Португальский метод является модифицированным вариантом российского индекса Нестерова. Он образуется из ежедневного и совокупного индекса, который является взвешенной суммой ежедневных индексов предшествующих дней. Вес зависит от количества осадков. Скорость и направление ветра принимаются во внимание на заключительной стадии классификации в соответствии с местными условиями [7].

Существующие национальные системы оценки пожароопасности разрабатывались с учётом конкретных природных условий и горимости определённой территории и не могут быть автоматически перенесены на любую местность. В связи с этим Российская Федерация не может полностью заимствовать национальные системы оценки пожароопасности других стран без соответствующей модернизации.

Разработка российской системы прогноза поведения лесных пожаров до сих пор происходит очень медленно. В настоящее время Российская Федерация имеет свою государственную систему оценки пожароопасности ИСДМ-Рослесхоз, которая базируется на комплексном показателе В.Г. Нестерова, отражающем эмпирическую зависимость влагосодержания напочвенного покрова от температуры и относительной влажности воздуха, количества суточных осадков [13]. Географическое распределение пожаров, независимо от источников возгораний, обусловлено закономерностями распределения и высыхания лесных горючих материалов. Этот показатель характеризует возможность воспламенения РГМ, являющихся проводником горения, при низовых пожарах и служит основой для регламентации работы авиационной и наземной лесопожарных служб. Отсутствие других индексов и критериев пожарной опасности, а также наличие в ИСДМ необходимой для их расчета информации о погодных и лесорастительных условиях на всей территории страны обусловливают необходимость совершенствования системы [14] и включения в её структуру критерия состояния растительных горючих материалов.

Для изучения РГМ необходимо рассмотреть его определение. Наиболее ёмким и соответству- ющим пирологическим целям является определение Н.П. Курбатского [9], где под растительными горючими материалами (РГМ) подразумеваются растения и их остатки различной степени разложения, которые могут гореть при пожарах. Данное определение мы будем использовать в дальнейшем в нашем исследовании. Исходя из представленного определения, структура РГМ включает в себя живые растения и все их части, а также и усохший травостой (ветошь), древостой, лесную подстилку, опад травы, хвои, листьев, древесину, кустистые лишайники, хвою в кронах, травы, кустарнички, зелёные мхи, которые подразделяются на виды, образующие комплексы РГМ [2].

В настоящее время в России не используется учёт пожарной опасности как периодически изменяющегося фактора, а класс пожарной опасности территории обуславливается не только по условиям погоды, но и по пожарной зрелости участка. В связи с этим необходима ежедневная оценка не только погодных условий, но и «пожарной зрелости» РГМ на данном участке, т.е. готовность участка к возгоранию. Это состояние определяется эмпирическим путём при разведении костра из 1 кг относительно сухих РГМ, возникшим от очага загорания низовым пожаром растительности и, последующим наблюдением [7].

В 1960–1970 гг. в разных регионах СССР проводились исследования по методике Н.П. Кур-батского [8], на основании которых путём пробных зажиганий устанавливалось, при каком лесопожарном показателе засухи достигается «пожарное созревание». Для Дальнего Востока этот показатель для участков растительности был вычислен Т.В. Костыриной [17] и может быть использован при выявлении изменения пожароопасности растительности в течение всего дня.

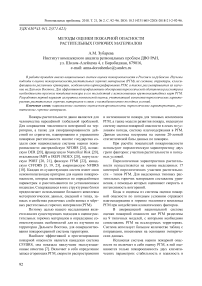

Для определения пожарной зрелости РГМ необходимо знать их классификацию по типам. В 1966 г. М.А. Шешуковым была разработана для Дальнего Востока классификация лесных участков по «типам горючих материалов», где было выделено 16 типов, указаны соответствующие им виды горючих материалов, класс пожарной опасности и характерные для них виды пожаров весной, осенью и летом (табл.) [15].

Установлена также связь типов горючих материалов с типами леса [15]. Имея материалы лесоустройства, в которых одной из основных характеристик является формула древостоя, можно установить тип леса, а зная тип леса, можно уже характеризовать РГМ.

Так как большую часть возгораний растительности в России (97%) составляют низовые по-

Таблица

Классификация лесных участков по типам горючих материалов М.А. Шешукова

Table

Classification of forest areas by types of combustible materials M.A. Sheshukov

|

Тип горючих материалов |

Лесные участки |

Основные виды горючих материалов |

)S p s о о и 8 О £ |

Характерный вид пожара |

||

|

S >§ S 5 8 m ° |

S g о Ч |

|||||

|

1 |

Злаково-дерновый |

Редкостойные насаждения и не покрытые лесом площади со злаково-травянистым покровом |

Опад трав, дернина |

I |

Нб |

Ну, Пч |

|

2 |

Злаково-кустарниково-дерновый |

То же, но со злаково-кустарниковым покровом |

Опад трав, листвы и дернина |

I |

Нб |

Ну, Пч |

|

3 |

Лишайниковый |

То же, но с лишайниковым покровом |

Лишайник |

I |

Нб |

НбЮ, Ну |

|

4 |

Древесно-кустарни-ково-травяно-дерновый |

Сильно захламлённые, заросшие кустарниками участки (усохшие ельники, ветровальники, шелкопрядники и т.п.) |

Древестный опад трав, листвы и дернина |

I |

Нб |

Ну, Пч |

|

5 |

Стланиково-лишайниковый |

Лишайниковые заросли кедрового стланика |

Лишайник, хвоя в кронах |

I |

Нб, В |

Нб, В |

|

6 |

Широколиственнотравяной |

Среднеполнотные широколиственные насаждения с травяным покровом |

Опад трав, листвы |

II |

Нб |

П-Г |

|

7 |

Мелколиственно-травяной |

Среднеполнотные мелколиственные насаждения с травяным покровом |

Опад трав, листвы |

II |

Нб |

П-Г |

|

8 |

Лиственно-хвое-тра-вяной |

Среднеполнотные лиственно-хвойные насаждения с травяным покровом |

Опад хвои, листвы, трав |

II |

Нб |

П-Г |

|

9 |

Широколиственный |

Высокополнотные насаждения широколиственные |

Опад листвы |

III |

Нб |

П-Г |

|

10 |

Мелколиственный |

Высокополнотные насаждения мелколиственные |

Опад листвы |

III |

Нб |

П-Г |

|

11 |

Лиственно-хвоевый |

Высокополнотные насаждения лиственно-хвойные |

Опад хвои, листвы |

III |

Нб |

П-Г |

|

12 |

Хвоевый |

Высокополнотные насаждения хвойные мертвопокровные |

Опад хвои |

IV |

П-Г, В |

П-г, В |

|

13 |

Хвое-зеленомошный |

Хвойные зеленомошные насаждения |

Мхи, хвоя в кронах и их опад |

IV |

П-Г, В |

П-Г, В |

|

14 |

Сфагново-осоково-кустарничковый |

Сфагново-осоково-кустарничковые ассоциации |

Сфагнум, осоки, кустарник и их опад |

V |

Нб |

Ну, Тр |

|

15 |

Пойменно-лиственный |

Сырые пойменные леса (ильмовоясеневые, тополево-чозениевы, ивовоольховые) |

Опад трав, листвы, |

V |

Ну |

П-Г, |

|

16 |

Сфагново-травяной |

Сфагново-травяные мари |

Сфагнум и его опад |

V |

Тр |

Тр |

Примечание: Нб – низовой беглый пожар, Ну – низовой устойчивый пожар, Пч – почвенный, П-Г – почвенно-гумусовый, Тр – торфяной, В – верховой пожар жары, из которых развиваются как верховые, так и почвенные, то именно на прогнозировании этой категории пожаров необходимо сосредоточить внимание. Таким образом, стоит изучать свойства слоёв РГМ, служащих проводником горения при низовых пожарах. Н.П. Курбатский выделил в группу проводников горения следующие типы РГМ: опад, ветошь, порубочные остатки, мхи, перегной, торф. Поскольку эта группа РГМ наиболее перспективна для изучения, то именно на ней нужно сосредоточиться при картографировании. Используя материалы лесоустройства, где указано распространение растительности по территории в выделах и кварталах, можно картографировать пространственное распределение РГМ.

Картографирование РГМ проводится по признакам, связанным с горением [25], в том числе и с учётом величины их запасов, которые оценивают [1, 16]:

-

• по комплексному анализу цифровых карт наземных экосистем и данных государственного лесного фонда;

-

• с использованием карт глобального земельного покрытия GLC 2000 и почв России, цифровой модели рельефа и базы данных по биологической продуктивности экосистем;

-

• с использованием лесотипологических карт [26];

-

• с использованием аэрофотоснимков [26].

В России направление картографирования РГМ разрабатывается в Институте леса им. Сукачёва СО РАН [4].

Таким образом, для эффективной профилактики обострения пирологической обстановки необходим прогноз его поведения и последствий. Эффективно прогнозировать поведение пожара можно с использованием крупномасштабных карт РГМ и метеорологической информации [25].

Пожароопасность РГМ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) изучалась учёными [5, 6, 11, 12, 17, 18], работы которых посвящены оценке пожароопасности, качественной и количественной оценке свойств РГМ и их классифицированию. При этом состояние РГМ воспринималось как стабильный компонент территории и не учитывалось его изменение в связи с погодными условиями.

Для объективной оценки пожароопасности территории необходимо в комплексе учитывать изменение пирологических характеристик растительных горючих материалов в связи с нестабильностью погодных условий.

Операционно-территориальной единицей для оценки выбран тип леса, так как для пирологических характеристик излишнее дробление территории не показывает пирологических особенностей и не способствует оперативности при ликвидации возгорания.

Алгоритм оценки заключается в следующем:

-

1. Базой для оценки РГМ служат материалы лесоустройства.

-

2. Используя материалы лесоустройства, определяется тип леса.

-

3. По типу леса характеризуется тип РГМ и его пожароопасность [15].

-

4. Вычисление количества дней, когда РГМ будет находиться в пожароопасном состоянии [17].

-

5. Пожароопасность погодных условий планируется определять по данным космического мониторинга [5].

-

6. Результаты оценки пространственного распространения пожароопасности РГМ картографируются в ГИС «пожароопасность РГМ».

Изучение распределения РГМ по территории ДФО как проводников горения в сочетании с погодными условиями и создание картографического материала позволит создать базу для планирования развития возгораний и усовершенствования системы оценки пожароопасности (ПО) территории.

Список литературы Методы оценки пожарной опасности растительных горючих материалов

- Андреев Ю.А., Андреев А.Ю., Михайлов П.В., Паутяк В.Г., Коморовский В.С. Оценка запаса лесных горючих материалов при государственной инвентаризации лесов//Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства. 2015. № 1. С. 39-46

- Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Иванова М.А. Словарь основных терминов и определений системы «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2011, 336 с

- Волокитина А.В., Софронов М.А. Канадская система прогнозирования развития лесных пожаров//Лесное хозяйство. 2001. № 1. С. 46-48

- Волокитина А.В., Софронова Т.М. Картографирование растительных горючих материалов//Сибирский лесной журнал. 2014. № 6. С. 8-28

- Глаголев В.А., Коган Р.М. Прогностическая оценка вероятности возникновения пожаров растительности//Инженерная экология. 2011. № 6. С. 38-51

- Зубарева А.М. Оценка пожарной опасности на примере Еврейской автономной области: дис.... канд. геогр. наук: 25.00.36/Институт водных и экологических проблем ДВО РАН. Биробиджан, 2013. 129 с

- Кузнецов Г.В., Барановский Н.В. Прогноз возникновения лесных пожаров и их экологических последствий. Новосибирск: СО РАН, 2009. 301 с

- Курбатский Н.П. Определение степени пожарной опасности в лесах//Лесное хозяйство. 1957. № 7. С. 52-57

- Курбатский Н.П. Терминология лесной пирологии//Вопросы лесной пирологии. Красноярск: ИЛиД СО РАН СССР, 1972. С. 171-213

- Курбатский Н.П., Костырина Т.В. Национальная система расчета пожарной опасности США//Обнаружение и анализ лесных пожаров: сб. Красноярск: ИЛиД СО АН СССР, 1977. С. 38-90

- Лесной комплекс Дальнего Востока России: аналит. обзор/под ред. А.С. Шейнгауза. Владивосток; Хабаровск: ДВО РАН, 2005. 160 с

- Марченко Н.А. Оценка пожарной опасности лесов по вероятности возникновения пожаров с определенной скоростью распространения на основе анализа состояний ландшафтов//География и природные ресурсы. 1993. № 4. С. 131-136

- Нестеров В.Г. Горимость леса и методы ее определения. М.: Гослесбумиздат, 1949

- Подольская А.С., Ершов Д.В., Шуляк П.П. Применение метода оценки вероятности возникновения лесных пожаров в ИСДМ-Рослесхоз//Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2011. Т. 8, № 1. С. 118-126

- Современное состояние лесов российского Дальнего Востока и перспективы их использования/под ред. А.П. Ковалева. Хабаровск: ДальНИИЛХ, 2009. 470 с

- Сочилова Е.Н., Ершов Д.В., Коровин Г.Н. Методы создания карт запасов лесных горючих материалов низкого пространственного разрешения//Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2009. Т. 6, № 2. С. 441-449

- Телицын Г.П. Лесные пожары и их предупреждение и тушение в Хабаровском крае. Хабаровск, 1988. 95 с

- Шешуков М.А. Лесопожарное районирование Дальнего Востока. Хабаровск: ДальНИИЛХ, 1982. 31 с

- Canadian forest fire danger rating system/B.J. Stocks et al. Ontario: Canadian Forestry servise, 1987. 500 p

- Comparative study of various methods of fire danger evaluation in southern Europe/D.X. Viegas et al.//Int. J. Wildland Fire. 1999. Vol. 9, N 4. P. 235-246

- Goncalves Z.J., Lourenco L. Meteorological index of forest fire risk in the Portuguese mainland territory//Proceedings of the international conference on forest fire research. C97-104oimbra. 1990. Vol. 7. P. 1

- Heikinheimo M. Renewing the system for forest fire risk assessment at the Finnish Meteorological Institute//International Forest Fire News. 1998. N 18. P. 65-67

- Information system in support of wildland fire management decision making in Canada/B.S. Lee et al.//Computer and Electronics in Agriculture. 2002. N 1-2. P. 185-198

- Linacre E. Predicting bushfires in Australia. URL: http://www-as.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap16/oz_bush.html (дата обращения: 10.04.2018)

- Sofronov M.A., Volokitina A.V., Karnaukhova E.A. A methods for measuring the thawing depth in permafrost-affected soils//Eurasian Soil Science. 2002. Т. 35, N 8. С. 865-868

- Volokitina A.V. Experience in mapping combustible vegetable materials in central Evenkia//Geography and Natural Resources. 2009. Т. 30, N 1. С. 66-72