Методы описания социальных систем и социально-трудовых отношений

Автор: Медведева Т.А.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: К новой экономике труда

Статья в выпуске: 6 (184), 2013 года.

Бесплатный доступ

Данная статья предлагает, во-первых, более целостный междисциплинарный подход к исследованию социально-трудовых отношений на основе унифицированного, системного подхода Фритьофа Капры; во-вторых, рассматривает концептуальный подход Капры как методологическое основание взаимосвязи четырех методов описания социальных систем; в-третьих, формулирует основы расширенного системного подхода к исследованию социально-трудовых отношений.

Методы описания социальных систем, социально-трудовые отношения, расширенный системный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/143181985

IDR: 143181985

Текст научной статьи Методы описания социальных систем и социально-трудовых отношений

За последние десятилетия мир труда и социально-трудовых отношений изменился радикально. Внедрение информационных технологий в производство привело к существенному изменению его технологий и структуры, а также к изменению отношений в экономике и обществе. Это сложный и противоречивый процесс изменений, который при этом демонстрирует ухудшение положения работников. Еще в 1954 г. Норберт Винер, создатель науки «кибернетика» говорил о двух промышленных революциях и выражал беспокойство по поводу «социальной опасности новой технологии» [1]. Первая промышленная революция в последней трети XVIII в., приведшая нас в век угля и железа, породила безработицу, стихийные выступления рабочих, протестовавших против потери рабочих мест вследствие замены ручного труда машинным. Вторая промышленная революция, порожденная высокими технологиями, также ведет к безработице, но в гораздо больших масштабах, когда происходит замена не только и не столько труда ручного, сколько один тип интеллектуального труда заменяется другим, гораздо более сложным и высокопроизводительным. «… Автоматическая машина … представляет собой точный эквивалент рабского труда. Любой труд, конкурирующий с рабским трудом, должен принять экономические условия рабского труда. Совершенно очевидно, что внедрение автоматических машин вызовет безработицу, по сравнению с которой современный спад производства и даже кризис 1930-х гг. покажутся приятной шуткой. Этот кризис нанесет ущерб многим отраслям промышленности, возможно даже тем, которые извлекут выгоды из этих новых возможностей. Однако ничто в промышленной традиции не помешает промышленнику извлечь гарантированные и быстрые прибыли и ретироваться, прежде чем банкротство затронет его лично» [1].

Говоря о социальной составляющей изменений социально-трудовых отношений, необходимо от- метить, что в глобализирующейся экономике происходит атомизация индивидуумов, разрушение социального капитала, сложившихся в эпоху индустриальной экономики форм организации работников, тем самым нарушаются принципы равенства возможностей всех основных участников социально-трудовых отношений представлять и защищать свои интересы. По словам одного из ведущих социологов мира М. Кастельса, общество в очередной раз раскололось на побежденных и победителей. «Никогда труд не играл столь значимую роль в процессе создания стоимости. Но никогда рабочие (безотносительно к их квалификации) не были более уязвимы для организации, ибо они стали «подтянутыми» индивидами, которые отданы на откуп гибкой сети и местоположение которых в этой сети неизвестно ей самой» [2].

Теории социально-трудовых отношений (индустриальных, трудовых), разработанные в годы индустриальной экономики и для управления социально-трудовыми отношениями в индустриальной экономике, в новых условиях оказываются неэффективными. Соответственно, вопрос о необходимости осмысления происходящих изменений в социально-трудовой сфере и развития современной экономики труда, теорий социально-трудовых отношений становится крайне актуальным.

Социально-трудовые отношения изучаются с позиций права, экономики, социологии, психологии и организационной теории. И каждая из дисциплин применяет свой подход к изучению социально-трудовых отношений (социальнопсихологический, субъектно-трудовой, функционально-целевой, технико-технологический, структурно-процедурный), свой способ описания системы социально-трудовых отношений (переменные, процессы, идеи, взаимосвязи между субъектами). Но на практике социально-трудовые отношения не расчленяются на те или другие. На практике они являются одновременно и экономическими, и юридическими, и психологически- ми, и этическими, и организационными, и т. д. В рамках только экономической теории проблемы социально-трудовых отношений не решить. Как отмечает известный исследователь трудовых отношений Э. Лазер: «…У экономистов есть сравнительные преимущества в предоставлении решений и отставание в постановке вопросов. Экономическая теория следует научным методам подобно физике или биологии. Но слабость экономической теории заключается в том, что для строгости нужны упрощения, которые ограничивают анализ и сужают область исследователя. По этой причине более широко мыслящие промышленные психологи и социологи лучше идентифицируют вопросы, но хуже дают ответы» [3, с. 10].

Однако в мире наработан огромный багаж научно-теоретического знания, который может выступить методологической основой для разработки новых подходов к исследованию социальнотрудовых отношений, тем самым расшив «узкие места» сугубо экономико-теоретического подхода к социально-трудовым отношениям, обогатив эту область знаний достижениями других наук о человеке труда и сделав ее более эффективной практически. Это новое знание основывается на наблюдении, что социальные и экономические системы отличаются от систем физических тем, что идеи и теории, изложенные физиками, не меняют поведение изучаемого феномена. В то время как социальные и экономические теории меняют поведение систем; что «реальность» есть не только социальный и экономический конструкт, но и индивидуальный [4, с. 5–8]. То есть, люди интерпретируют опыт, создавая свое в и дение, свой образ мира. Новые впечатления или рефлексия могут приводить к новой интерпретации – новым способам мышления и поведения. Это новое знание вводит в теорию понятие человека труда как человека – наблюдателя, а не только социального и экономического актора, человека рефлексирующего, идеи конструктивизма, поиска другой, более широкой, нежели «новая физика», концептуальной основы для социальных наук.

Значимое место в ряду новых теорий занимает унифицированный, системный подход к пониманию биологических, когнитивных и социальных феноменов Фритьофа Капры. Концептуальный подход Капры, являющийся синтезом современных теорий живых систем, обосновывает сетевую структуру современного общества и экономики, первопричинность связей и отношений. С нашей точки зрения, его подход может выступить методологическим основанием для описания взаимосвязей между разными подходами, применяемыми в изучении социально-трудовых отношений, а также для создания целостной концепции социальнотрудовых отношений, соответствующей новой глобальной экономической реальности.

Таким образом, данная статья предлагает, во-первых, более целостный междисциплинарный подход к исследованию социально-трудовых отношений на основе унифицированного, системного подхода к пониманию биологических, когнитивных и социальных феноменов Фритьофа Капры; во-вторых, рассматривает концептуальный подход Капры как методологическое основание взаимосвязи четырех методов описания социальных систем; в-третьих, формулирует основы расширенного системного подхода к исследованию социальнотрудовых отношений, целью которого является объединение изучения внешнего мира участников социально-трудовых отношений, мира их взаимоотношений, взаимозависимостей и их внутреннего мира, мира смысла и ценностей.

Социально-трудовые отношения и четыре метода описания социальных систем

По словам Дж. Данлопа, социально-трудовые отношения – это «перекресток, где встречаются многие дисциплины» [5, c. 6]. Разными аспектами социально-трудовых отношений занимаются социология и психология труда, организационное поведение на основе социально-психологического подхода; экономика труда и персонала, трудовое право на основе субъектно-трудового подхода; управление персоналом, управление человеческими ресурсами на основе функционально-целевого подхода; нормирование труда, эргономика, профессиональный клиринг на основе технико-технологического подхода; и т. д. Для описания отношений руководителей и подчиненных в производственном процессе используется технико-технологический подход, а для отражения организационных изменений в системе социально-трудовых отношений – структурно-процедурный подход.

Уже перечень дисциплин, связанных с изучением социально-трудовых отношений и применяемых в них подходов, отражает сущность проблемы. Формулирование и представление идей с позиции той или иной дисциплины обуславливается спецификой ее объектов, предметов и методов ис- следования. Каждая дисциплина последовательно развивается, углубляя при этом специализацию исследований социально-трудовых отношений. Отсутствие единого междисциплинарного подхода затрудняет понимание специалистами друг друга, в то время как существенная часть научных инноваций разрабатывается именно «на стыке» наук или нескольких областей знаний. Представляется, что эффективное осмысление и решение задач социально-трудовой сферы невозможно в рамках одной научной дисциплины.

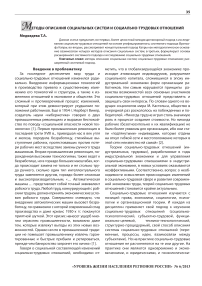

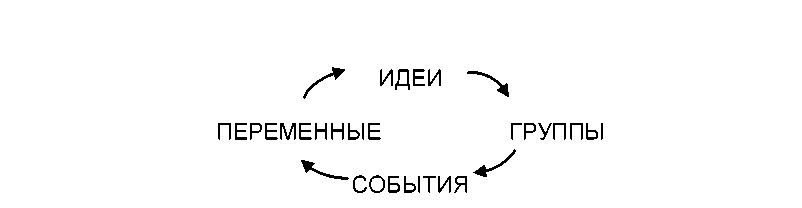

Известно, что наука адаптировала, по крайней мере, четыре метода описания социальных систем. Одни дисциплины описывают систему как набор переменных (физика, экономика, экономика труда и персонала). Другие выстраивают последовательность событий (история, компьютерные науки, история профсоюзов, управление персоналом). Третьи рассматривают систему как конфигурацию социальных групп и их взаимосвязей (социология, политические науки, социология труда). Четвертые концентрируют внимание на идеях, верованиях или ценностях (психология, культурная антропология, психология труда, организационное поведение) [6, c. 5]. Попытки изменить систему, как правило, требуют использования более чем одного описательного метода. Например, при изучении социальной системы, представленной как набор переменных, появляется идея как ее усовершенствовать. Соответственно, возникает необходимость в коалиции, то есть группе людей, убежденных в правильности этой идеи, которые будут реализовывать ее на практике (событие), и она, таким образом, окажет влияние на поведение большей системы, описанной с помощью переменных. Затем придет время для следующей новой идеи (рис. 1). «Новая теория (новое знание), идея (научная мутация) рождается в голове индивидуума. Но пока знаниями не овладеет социальная группа, никаких существенных изменений в обществе не происходит. Сначала знанием овладевает научная элита, затем оно переда- ется через систему образования добросовестным компиляторам, готовым поверить в «истинность учения». «Идея, овладевшая массами, становится решающей силой». Она входит в учебники, энциклопедии, то есть встраивается в ментальную сферу социума» [7, с. 19].

Длительная эволюция социальной системы может быть описана как «диалог» между идеями и событиями. Новые идеи привносят фундаментальные изменения в социальные системы, а эти изменения ведут к появлению новых идей, и т. д. Несмотря на то, что научные дисциплины, как правило, используют только один способ описания систем, применение нескольких методов значительно обогатило бы наше знание о социальной системе. При междисциплинарном описании меньше вероятность упустить существенные детали [8, c. 431]. Холистическое рассмотрение сложной системы предполагает объединение множества ее моделей в цельный многомерный образ [7, с. 24].

Внимание к концептуальным системам или к убеждениям, верованиям и ценностям – это не новая тенденция в социальных науках, но в некоторых областях знания, таких как, например, неоклассическая экономическая теория, которая в настоящий момент является доминирующей в экономическом мышлении, им не придается никакого значения. Игнорирование ценностей в социальных науках призвано уподобить их точным наукам. Однако в точных науках утверждения описывают причинно-следственные связи, но не меняют их. В социальных же науках дело обстоит по-другому: новая зрелая идея может оказать существенное влияние на изучаемый феномен.

Обычно авторы выбирают один из этих четырех методов для описания системы. Однако между этими методами существует связь. Так, переменные измеряют определенные характеристики системы, например, уровень безработицы или занятости. События могут быть определены конкретными значениями переменных, использованных для описа-

Рис. 1. Модель социальных изменений с использованием четырех методов описания систем

ния системы. Например, спад в экономике может быть определен как период, в течение которого темпы экономического роста отрицательные, уровень безработицы высокий, а уровень занятости, соответственно, низкий. A подъем – как период, когда темп экономического роста положительный, уровень безработицы – низкий, а занятости – высокий. Последовательность событий представляет собой описание поведения системы. Группы могут рассматриваться в качестве основных акторов в социальной системе, так, в социально-трудовых отношениях это работники и их объединения, работодатели и их объединения, государство. Их поведение и определяет последовательность событий. Отдельные лица и группы действуют на основе своих убеждений и ценностей, формирующихся в течение жизни и на базе их опыта общения, коммуникаций.

Концептуальный подход Фритьофа Капры

В 2002 г. была опубликована книга «Скрытые связи: наука для устойчивой жизни», автор которой Фритьоф Капра – известный физик, кибернетик и философ, описывает свой унифицированный, системный подход к пониманию биологических и социальных феноменов, основывающийся на синтезе современных теорий живых систем, в том числе теории сложных систем. Синтез биологического и социального становится возможным благодаря выделению Фритьофом Капра двух способов рассмотрения природы живых систем: с точки зрения паттерна и с точки зрения структуры, а также в дальнейшем их объединении при помощи третьего способа рассмотрения – с точки зрения процесса [9, с. 93]. Определив паттерн организации как «конфигурацию взаимосвязей между ее компонентами, определяющую ключевые характеристики системы», а структуру системы как материальное воплощение паттерна, постоянно реализующееся в процессе, Капра приходит к выводу, что для понимания данного подхода представителями различных областей знания необходимо использовать язык, который будет понятен ученым разных специализаций. Соответственно, он вводит в свою теорию более общие термины: форма (паттерн организации), содержание (материальная структура) и процесс. При использовании данного подхода к социальным системам он вводит еще одно понятие – «смысл», как отражение рефлексирующего сознания человека. Он считает, что социальная реальность нуждается в дополнительном измерении, так как, в отличие от неживого мира, в ней существенную роль играют такие феномены, такие ментальные конструкции как ценности, правила поведения, нормы, цели, стратегии, отношения власти и т. д. Таким образом, комплексное видение социальной реальности по Капре предполагает ее рассмотрение со всех сторон: формы, содержания, процесса и смысла (рис. 2).

Переменная «смысл» находится вне поля треугольника форма – содержание – процесс, и это говорит о ее отличной от других наполненности: она является характеристикой «внутреннего» состояния системы. Все измерения социальной реальности представлены в виде единой геометрической фигуры – тетраэдра – что призвано подчеркнуть вклад каждого из них в осмысление социальной реальности, а также их взаимозависимость и даже, в определенном смысле, взаимообусловленность. «Для достижения системного понимания общественной реальности необходимо объединить все эти четыре подхода. Такое системное понимание основывается на предположении фундаментального единства живого, сходства паттернов организации различных живых систем» [9, с. 106].

Интересно, что ученые, исследующие социальную реальность с других позиций, например, с по-

ПРОЦЕСС

смысл

ФОРМА

СОДЕРЖАНИЕ

Рис. 2. Взаимозависимость четырех измерений социальной реальности [9, с. 98]

зиции институционального подхода, приходят к аналогичным выводам. «Социальные отношения, сеть которых обусловливает социальную структуру, представляют собой не случайное соединение индивидов, но определяются социальным процессом. Любые отношения характеризуются тем, что поведение людей при взаимодействии друг с другом регулируется нормами, правилами и эталонами. Нормы поведения, установленные для конкретной формы общественной жизни, обычно обозначают институтами» [10, с. 38].

Унифицированный, системный подход Капры как методологическое основание взаимосвязи четырех методов описания социальных систем

С нашей точки зрения, концептуальный расширенный системный подход Фритьофа Капры позволяет увидеть и отразить взаимосвязи между четырьмя методами описания социальных систем, тем самым создавая методологические основания для исследования таких систем, как социальнотрудовые отношения.

-

1. Переменные: определение системы как совокупности взаимосвязанных переменных, вероятно, наиболее востребованный научным сообществом способ описания социальной системы. Такой подход дает возможность осуществлять количественную оценку и измерение, статистический анализ, построение дедуктивных теорий и компьютерное моделирование. Например, в экономике труда широко используются переменные производительности труда, уровня занятости.

-

2. События: не все системы легко описать с помощью переменных. Некоторые лучше представить как последовательность событий. Так, например, компьютеры программируются с использованием последовательности команд, а также программ «отладки», определяющих последовательность состояний, генерируемых программой. История страны, как правило, описывается как последовательность важнейших взаимосвязанных событий. В семейной терапии проблемные отношения партнеров часто представляются как повторяющаяся последовательность определенных событий. Читаем у Капры: «…я определил … процесс жизни – как непрерывный процесс такого воплощения» (материального воплощения паттерна организации, как взаимосвязей между ее элементами – Т.М.) [9, с. 94]. «Процесс» у Капры – это последовательность событий – изменений системы, являющихся реакцией на воздействие окружающей среды. Другими словами, возникающие структурные изменения в системе суть-процесс, и процесс когнитивный. Описание систем с помощью последовательности событий часто моделирует эту когнитивность. Даже в случае с компьютерами закладываются программы «отладки», как реакция на воздействие среды. В данном случае программа «отладка» может восприниматься как модель когнитивного процесса.

-

3. Группы: социальные системы часто описываются как конфигурация взаимосвязей групп людей с разными интересами и целями. Группы, такие как, например, политические партии, формируют коалиции для продвижения своих идей, защиты своих интересов. Примером способа описания стратегий, которые отдельные индивидуумы, а также группы используют для достижения своих целей, может являться теория игр. В социальные группы люди объединяются в силу различных причин. Например, по общности профессии, образования, схожести уровня доходов, а также членства в одной организации или по причине общности верований и/или ценностей. Еще раз у Капры: «…я определил паттерн организации живой системы как конфигурацию взаимосвязей между ее компонентами, определяющую ключевые характеристики системы» [9, с. 94]. Компонентами социальной системы являются коммуникации, по мысли Н. Лумана – одного из новаторов современной социальной науки, теорию которого Ф. Капра синтезирует в свой научный под-

- ход. «Социальные системы используют коммуникации (общение) в качестве специфического способа автопоэтического воспроизводства. Их элементы суть коммуникации, которые рекурсивно производятся и воспроизводятся коммуникативной сетью и не могут существовать вне ее» [9, с. 108].

-

4. Идеи: одним из характерных признаков сложной социальной системы является то, что разные индивидуумы и группы играют в разные «игры». Они не только имеют разные цели, но и живут в разных концептуальных мирах. Одним из способов видения того, насколько по-разному индивидуумы и группы воспринимают «объективный» мир, может быть, сравнение ключевых ценностей, предположений, верований, которые ведут к формированию различных «концептуальных систем». «Повторяясь благодаря бесчисленному множеству обратных связей, коммуникации порождают общую систему убеждений, объяснений и ценностей – обычный смысловой контекст, – постоянно поддерживаемую дальнейшими коммуникациями» [9, с. 94]. Соответственно, идеи, верования, культурные традиции есть выражения «смысла» социальных коммуникаций.

При описании системы с помощью переменных ее структура представляется через взаимосвязи между ними и, в идеале, может быть выражена набором уравнений, корректность которых проверяется на конкретных данных с использованием статистических методов. Поведение системы описывается через изменение значений переменных с течением времени. Переменные – это такая «приборная доска» показателей, характеризующих состояние и поведение системы. Теперь читаем у Капры: «… я определил паттерн организации живой системы как конфигурацию взаимосвязей между ее компонентами, определяющую ключевые характеристики системы; структуру системы – как материальное воплощение паттерна организации» [9, с. 94]. Соответственно, структуру системы, которую чуть дальше по тексту для удобства понимания термина специалистами разных областей знания,

Капра определяет как «содержание» (материальное воплощение паттерна), может быть описана с помощью переменных.

Таким образом, с учетом всего вышеизложенного, модель социальных изменений (рис. 3) может быть представлена в следующем виде:

Как только мы переходим от переменных (содержание) к событиям (процесс), к группам и коммуникациям между ними (форма) и к убеждениям (смысл), мы переходим от измерения человеческого поведения к изучению верований и ценностей, которые формируют и/или направляют поведение. Как только мы приближаемся к рационализации поведения человека, мы приближаемся и к возможности влиять на его поведение через коммуникации. В некоторых науках с течением времени произошли изменения в описании системы: от переменных к описанию состояния системы, затем к группам и, наконец, к концептуальным системам. Например, в менеджменте в 1940-х гг. были разработаны средства операционного анализа, связанные с созданием математических моделей. Интерес к системному анализу привел к созданию схем, которые представляют собой последовательности событий. В организационном поведении внимание сосредоточилось на группах и организационной политике. Направлениями современных исследований являются дизайн беседы и проведение группы через беседу.

Основы расширенного системного подхода к исследованию социально-трудовых отношений

В рамках расширенного системного подхода к исследованию социально-трудовых отношений социально-трудовые отношения понимаются как сеть коммуникаций, а смысл системы социальнотрудовых отношений заключается в ее жизнестойкости, то есть целостности в окружающей ее среде (изменение любой части влияет на всю организацию), и является следствием ее соответствия природным принципам организации. Профессор Ю. Ольсевич в работе «Хозяйственная система и этнос» пишет, что «первый и главный принцип жизнестойкости всякой общественной, в том числе экономической, системы – ее соответствие природным основам человеческой психологии и вековым традициям этноса. Как бы ни эволюционировала эта система под воздействием сдвигов в науке, технике, демографии, окружающей природной среде, международном окружении, культуре – этот принцип должен оставаться неизменным вектором ее развития» [11, с. 13].

Новое видение системы социально-трудовых отношений основывается не только на анализе

смысл

^ (идеи, убеждения, ценности) —^

СОДЕРЖАНИЕ ФОРМА

(совокупность переменных) (отношения между группами)

К"~ ПРОЦЕСС ^

(последовательность событий)

Рис. 3. Модель социальных изменений на базе расширенного системного подхода

компонентов этой системы, то есть участников социально-трудовых отношений – работников и работодателей, государства, их интересов, целей, действий, но и на рассмотрении паттернов взаимосвязей и взаимоотношений между ними, а также ряда специфических процессов, стоящих за их формированием. Определяющей характеристикой такого понимания системы социально-трудовых отношений является наличие самовоспроизводя-щейся сети процессов.

Архитектура социально-трудовых отношений – это определенная система организации социальнотрудовых отношений, в данном случае сетевая. Участники социально-трудовых отношений обретают в своих коммуникациях общий смысл, ценности, убеждения, которые делают их отличными от других. Таким образом, создается граница сети, которая не является физической, «это граница ожиданий, конфиденциальности и лояльности, постоянно поддерживаемая и пересматриваемая самой сетью» [9, с. 108]. Так осуществляется самоорганизация участников социально-трудовых отношений на основе общих ценностей. И таким образом происходит «спонтанное возникновение нового порядка» за счет когнитивного аспекта коммуникаций. В таблице 1 представлены характеристики расширенного системного подхода к социальнотрудовым отношениям.

О когнитивном, обучающем эффекте социальнотрудовых коммуникаций писал еще Дж. Милль, развивая идею Руссо о социальном наущении, как функции от участия индивида в социальном процессе. Он считал, что кооперативные формы организации труда в промышленности ведут к «нравственной трансформации» тех, кто участвует в них и повышению эффективности труда в сравнении с индивидуальной работой. Также как участие индивида в управлении коллективными интересами на местном политическом уровне учит его социальной ответственности, участие индивида в управлении коллективными интересами в промышленности развивает в нем качества, необходимые для общественной активности [12, c. 93]. В настоящее время специалист по теории организаций Этьенн Венгер показывает другую сторону этого познавательного процесса: «Участвуя в некотором коллективном предприятии, люди создают общую практику, то есть способы совместного выполнения тех или иных действий для достижения общей цели. Возникшая в результате практика со временем превращается для них в осязаемую связующую нить» [13, c. 72].

Примером таких самоорганизующихся форм могут быть практические сообщества специалистов. Фритьоф Капра, вслед за Матураной и Варелой [14], подчеркивает когнитивный аспект коммуникаций как ключевой момент для определения сети как живой, в том смысле, что процесс наущения, познания и есть сама жизнь.

Некоторые выводы

Мир социально-трудовых отношений изменился. Информатизация и распространение знаний, универсальная взаимозависимость и глобализация экономики привели к тому, что капитал получил возможность приложения по всему миру, труд же чаще всего оказывается привязанным к месту. Положение работников радикально ухудшилось. Однако, как отмечают специалисты, такое развитие событий не предопределено «информационной парадигмой», но является «результатом текущей реструктуризации отношений между трудом и капиталом с помощью мощных инструментов, предоставляемых новыми информационными технологиями и новой организационной формой – сетевым предприятием» [2, с. 43].

Таблица 1

Характеристики расширенного системного подхода к исследованию социально-трудовых отношений

|

Измерения СТО |

Характеристики расширенного системного подхода к исследованию СТО |

Способы описания (элементы системы социально-трудовых отношений) |

|

Смысл |

Жизнестойкость системы социально-трудовых отношений |

Идеи, верования, убеждения, ценности |

|

Форма |

Сеть |

Индивидуумы, группы |

|

Содержание |

Глобальные социально-трудовые отношения |

Переменные |

|

Процесс |

Когнитивный – социальное наущение =>самоорганизация |

События |

Конец ли это истории труда и трудящихся? Конец ли это истории социального диалога труда и капитала? Конец ли это коллективному сознанию работников, которое все чаще заменяется индивидуалистическим? Являемся ли мы участниками и свидетелями тектонических изменений в мировой экономике, в разломах которой исчезнут такие понятия и явления как «производственная демократия», «социальное партнерство», «социальная справедливость», «трудовые права»? Вопросов много и сегодня однозначного ответа на них не даст ни один исследователь в области социально-трудовых отношений. Развивающаяся новая система социально-трудовых отношений нуждается в глубочайшем изучении, но старые (индустриальные) теории социально-трудовых отношений не могут адекватно отразить новую социально-трудовую реальность. Необходимы новые подходы к исследованию социальнотрудовых отношений.

Изменение системы социально-трудовых отношений включает в себя множество маленьких и больших преобразований. Их описание с помощью нескольких методов позволяет сделать это корректно и комплексно. Когда мы имеем дело со сложной системой, такой как социальнотрудовые отношения, все методы должны быть использованы для более точного, расширенного описания. Унифицированный, системный подход к пониманию биологических, когнитивных и социальных феноменов Фритьофа Капры методологически связывает четыре метода описания социальных систем и создает возможность для формирования на этой основе нового, расширенного системного подхода к исследованию социально-трудовых отношений. Подход Капры дает более целостное, интегративное описание социально-трудовых отношений и видения в глобальном контексте, кроме того, исследовательский инструментарий, которые позволяют уловить и интерпретировать новые тенденции в развитии социально-трудовых отношений, увидеть зарождающиеся новые явления в социально-трудовом мире.

*****

-

1. Винер, Норберт. Кибернетика и общество / Перевод с англ. Е.Г. Панфилова. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1958. http://www.pseudology.org/science/WienerCyberSociety/09.htm

-

2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ Polit/kastel/index.php

-

3. Колосова Р.П., Василюк Т.Н., Артамонова М.В., Луданик М.В. Экономика персонала. – М.: ИНФРА – М., 2010.

-

4. Von Foerster H. Cybernetics of Cybernetics // Krippendorff, K. (ed.) Communication and Control in Society, Gordon and Breach, New York, 1979.

-

5. Dunlop John T. Industrial Relations Systems. – New York: Holt, 1958.

-

6. Umpleby Stuart. Cybernetics for Conceptual Systems. – Vienna: Institute for Advanced Studies, 1994.

-

7. Попов В.П. Организация. Тектология XXI. – Пятигорск: «РИА – КМВ», 2007.

-

8. Medvedeva T.A., Stuart A. Umpleby. Four methods for describing social systems with examples of how management changes in the US and Russia // R. Trapple (ed.) Cybernetics and Systems-04. – Vienna: Austrian Society for Cybernetic Studies, 2004.

-

9. Капра Ф. Cкрытые связи / Перев. с англ. Д. Пальца. – М.: ООО Издательский дом «София», 2004. http://www. klex.ru/t

-

10. Сухинин И.В. Историко-институциональный анализ социально-трудовых отношений в экономике: монография. – М.: ГУУ, 2011.

-

11. Ольсевич Ю. Хозяйственная система и этнос // Вопросы экономики, 1993, № 8.

-

12. Милль Дж. Ст. Основы политической экономии. – М.: Наука, T. 3, 1980.

-

13. Wenger E. Communities of Practice. Cambridge University Press, 1998.

-

14. Матурана У., Варела Ф. Древо познания: биологические корни человеческого понимания / Перевод с англ. Ю.А. Данилова. – М.: Прогресс-Традиция, 2001.

's/

Список литературы Методы описания социальных систем и социально-трудовых отношений

- Винер, Норберт. Кибернетика и общество / Перевод с англ. Е.Г. Панфилова. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1958. http://www.pseudology.org/science/WienerCyberSociety/09.htm.

- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php.

- Колосова Р.П., Василюк Т.Н., Артамонова М.В., Луданик М.В. Экономика персонала. - М.: ИНФРА - М., 2010.

- Von Foerster H. Cybernetics of Cybernetics // Krippendorff, K. (ed.) Communication and Control in Society, Gordon and Breach, New York, 1979. http://faculty.stevenson.edu/jlombardi/pdf's/cybernetics.pdf.

- Dunlop John T. Industrial Relations Systems. - New York: Holt, 1958.