Методы управления развитием древостоев при проведении несплошных рубок

Автор: Галактионов О.Н., Васильев А.А., Елхова М.А., Кемпи Е.А., Гурылева Е.М.

Журнал: Resources and Technology @rt-petrsu

Рубрика: Полная статья

Статья в выпуске: 2 т.22, 2025 года.

Бесплатный доступ

В работе проведён анализ исследований, посвящённых методам и режимам рубок ухода и выборочных рубок леса. Для анализа отобраны статьи, в которых можно точно определить параметр воздействия на древостой. Согласно рассмотренным исследованиям, режим рубок, в первую очередь, определяется интенсивностью рубки. Целью системы рубок исследователи ставят, в основном, максимизацию запаса к финальной рубке, гораздо реже выбирают целью повышение качества древесины, сохранение лесной среды. Рекомендации включают большой набор практических действий - обучение, сохранение лесной среды, снижение повреждения древесины и корневой системы, повышение экономической эффективности работ. Параметром управления в исследованиях выбирают чаще всего интенсивность рубки - 22,9 %, ограничена нормативными требованиями, тип технологического процесса - 20 %, обусловлен небольшим разнообразием рубок в приспевающих лесах; параметры оборудования под состояние древостоя не адаптируют - 11,4 %, что связано с рассмотрением оборудования как элемента технологического процесса. Исследователи обращаются к практике моделирования технологического процесса рубок и последствий его применения, но как прикладной инструмент модели не используется. Установлено, что эффективное управление освоением лесных ресурсов осуществляется путём изменения интенсивности рубки и организации технологического процесса с учётом актуального состояния лесосеки. Изменение параметров оборудования практикуется достаточно редко. Для полноценной реализации мероприятий необходимо обучение в области проведения лесозаготовительных работ или разработка инструментов, которые позволят контролировать уровень воздействия на древостой. На практике не учитываются возможности сохранения лесной среды в ходе ведения рубок, альтернативных и комбинированных вариантов использования лесов.

Рубки ухода, выборочные рубки, режим рубок, повреждения, древостой, лесозаготовительные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/147251550

IDR: 147251550 | УДК: 630.181 | DOI: 10.15393/j2.art.2025.8563

Текст научной статьи Методы управления развитием древостоев при проведении несплошных рубок

По мере увеличения численности населения растёт количество задач, решение которых возлагается на лесные экосистемы, к таким задачам можно отнести увеличение съёма древесины с единицы лесной площади, повышение биоэнергетического потенциала лесов, решение проблемы глобального потепления, экосистемных услуг. Другая сторона состоит в машинизации рубок ухода, которая приводит к изменению набора и интенсивности воздействия на лесной участок. Все эти задачи можно и нужно решить разработкой системы рубок как главных, так и рубок ухода, которая позволит вырастить леса, а затем заготовить качественную древесину.

Планирование и проведение рубок ухода требует глубоких исследований, позволяющих найти оптимальное их сочетание, обеспечивающее сохранение здоровья леса и устойчивость древостоя в будущем. Анализ результатов исследований известных лесоводов, таких как Г. Ф. Морозов [1], [2], М. Е. Ткаченко [3], Н. С. Нестеров [4], П. С. Погребняк [5], [6], В. Н. Сукачев [7] и И. С. Мелехов [8], [9], позволяет утверждать, что дискуссии об оптимальных режимах и условиях назначения того или иного вида рубки ухода длятся уже долгое время. Эта проблема является важной, поскольку воздействие на лесные насаждения может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на их дальнейшее развитие.

Воздействие выборочных рубок на древостой отмечалось в публикации [13, с. 111] по следующим направлениям: постепенная замена лучших деревьев худшего качества, смена целевой породы; неравномерная густота древостоя; затемнение подроста целевых пород, прежде всего сосны; повреждение подроста при рубке и трелёвке деревьев (в условиях начала XIX в.); повреждение корневых систем ели при значительном изреживании древостоя и усиление ветровала из-за работы на сравнительно небольших участках. В этой же работе даётся рекомендация не оставлять крупных деревьев на корню для избегания затенения подроста, однако в настоящее время, в связи с ростом нагрузки на древесные ресурсы и влияние лесозаготовительных работ на способность леса поддерживать и восстанавливать свою структуру, вырабатываются противоположные рекомендации, например, в работе [14].

Изучение проведения рубок ухода за лесом и их сроков в России начали в конце XIX — начале XX в. учёные-лесоводы, такие как Е. Ф. Зябловский [10], П. Г. Дивов [11], П. А. Перелыгин [12], А. А. Длатовский [13]. Они выдвигали теории о необходимости регулярного проведения лесохозяйственных мероприятий, в т. ч. рубок ухода за лесом и необходимом их количестве. Эти теории были использованы при создании первых лесных законов и правил хозяйствования в лесах России.

В дальнейшем исследования в этой области проводили многие лесоводы и экологи России. Исследования и опыт были реализованы в практические рекомендации и нормативы по ведению рубок. В СССР были разработаны, а затем перерабатывались методические рекомендации по уходу за лесом и рубкам, которые использовались в лесном хозяйстве [15], [16]. В последующие годы исследования в этой области продолжались и развивались. В работе Б. Д. Романюка и др. [17] приводятся данные и рекомендации, обобщающие опыт реализации проекта «Развитие нормативной базы устойчивого лесопользования на региональном уровне (Ленинградская область)». Основными недостатками существующей системы признаны: невозможность прогнозирования состояния древостоя за оборот рубки; назначение режима рубок из текущего состояния древостоя без учёта предшествующих рубок; рубки не носят системный характер.

В настоящее время во многих научно-исследовательских организациях и учебных заведениях России занимаются исследованиями влияния уходов за лесом и проведения рубок, например, А. Т. Загидуллина [18] и Т. В. Якушева [19]. Проведённые исследования показывают, что в зависимости от выбранной технологии и таксационной характеристики каждого отдельно взятого лесного участка имеются различия в результатах проведения рубок ухода за лесом.

Традиционно используемые методы рубок ухода за лесом могут негативно влиять на экологическую и социальную стабильность, а также на биоразнообразие лесных участков. Сегодня существует ряд проблем с методами и технологиями проведения рубок ухода за лесом, включая недостаточную сбалансированность лесных ресурсов, отсутствие современных технологий и оборудования для проведения рубок, а также повреждение лесных насаждений и среды в целом.

Для эффективного ухода за лесом необходимо применять научно обоснованные методы и процессы, базирующиеся на анализе практики ведения лесного хозяйства, позволяющие минимизировать повреждения окружающей среды и сохранить экологическое, социальное и экономическое значение лесных массивов. Дальнейшее развитие системы рубок ухода за лесом должно основываться на учёте всех этих аспектов. В этой связи необходимо вести исследования, позволяющие разработать или усовершенствовать существующие методы и технологии рубок ухода, обеспечивающие устойчивый и продуктивный уход за лесом в условиях Российской Федерации.

2. Материалы и методы

Цель работы состоит в изучении и анализе результатов исследований, связанных с влиянием режима несплошной рубки на состояние древостоя. При этом понятие «состояние древостоя» включает возможность успешного восстановления древостоя, минимизацию повреждения деревьев, качество древесины, сохранение лесной среды, альтернативные виды лесопользования.

Основной задачей исследования является выявление основных проблем, возникающих при проведении рубок ухода за лесом, с целью выработки рекомендаций по изменению режимов этих работ. В основе исследования лежит анализ исторических изменений в подходах к применению различных видов рубок и состояние исследований на сегодняшний день. Необходимость изменения рекомендаций позволит реализовать рациональное, непрерывное и неистощительное использование лесных ресурсов, соответствующее сегодняшним требованиям, что станет важнейшим фактором природоохранного характера.

Материалами для изучения послужили данные исследований, изданные начиная с 1809 г. по настоящее время. Материалы включают: публикации исследователей, внёсших существенный вклад в области исследования рубок ухода за лесом, — до 1917 г.; статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и отраслевых изданиях, — до 2001 г.; журналы из списка ВАК — после 2001 г. Проведён критический анализ результатов исследований, выполнено сравнение данных из публикаций различного времени. В рамках данной работы не делается различия между выборочными рубками главного пользования и рубками ухода, считаем их воздействием на древостой, оцениваемым по интенсивности рубки. Особое внимание уделено исследованиям, направленным на оценку изменения состояния древостоев и характеристик стволовой древесины в результате воздействия рубок. Анализ исследований вёлся в следующих направлениях: воздействие, которое изучалось; цель, которая преследовалась при изучении воздействия; результат воздействия; основные рекомендации; параметр управления при организации рубок различного вида. На основании анализа результатов предложены перспективные меры воздействия на древостои и их последствия, выбраны направления исследований, потенциально способные решить большинство задач, встающих перед лесоэксплуатационными организациями.

3. Результаты

Выбор подходящей техники и технологии для проведения рубок ухода или выборочных рубок является важным этапом при планировании самих рубок, основной целью которого является обеспечение непрерывного существования на лесных территориях устойчивых лесных ландшафтов.

В работе А. Т. Загидуллиной [18] указывается, что рубка леса, даже выборочная, снижает устойчивость лесного ландшафта, запуская новый сукцессионный ряд и формируя фактически новые выделы. Обеспечить устойчивость древостоев и сохранить разнообразие местообитаний можно следованием естественной возрастной структуре древостоя. Сохранение естественной возрастной структуры необходимо вести на основе учёта воздействий, формирующих новые лесные выделы.

Статья Т. В. Якушевой [19] посвящена анализу рубок леса в Архангельской области, но в целом вопросы и решения схожи с проблемами лесного комплекса Карелии — необходимо поддерживать рекомендуемое распределение древостоев по возрастам; собирать и анализировать материалы по ошибкам, обнаруженным при проектировании рубок и выполнении воспроизводства лесов. В статье отмечается, что недоиспользование расчётной лесосеки, вероятно, приведёт к выравниванию возрастной структуры лесов. На наш взгляд, снижение потребностей в древесине позволит взглянуть на систему выборочных рубок более пристально и сделать их основным «возрастоформирующим» фактором лесов.

В исследовании Т. В. Якушевой [20] подчёркивается важность системного подхода к выбору и планированию режима вида рубки, например, в зависимости от уровня транспортного освоения лесного региона. При уровне транспортного освоения лесных земель в 2,1 км на 1000 га широкомасштабное внедрение выборочных рубок становится нерентабельным. При низком уровне транспортного освоения лесов могут стать неактуальными проекты по глубокой переработке древесины, которые особенно чувствительны к стоимости исходного сырья.

В работе С. О. Григорьевой и др. [21] изучались смешанные хвойные древостои, сформированные после рубок ухода. Установлено, что они дают различный выход древесины. Преобладание сосны в древостое приводит к повышению выхода крупномерной древесины. Присутствие осины ведёт к увеличению выхода дровяной древесины. Таким образом, при планировании выборочных рубок рекомендуется формировать древостои определённого состава, отвечающего природно-хозяйственным условиям региона, для условий исследования это 6С4Е или 5С5Е с примесью берёзы к возрасту сплошной рубки. Отмечено, что к возрасту сплошной рубки в этих древостоях будет получен запас хвойной древесины, превышающий аналогичные модальные смешанные древостои, однако эти выводы противоречат выводам работы Т. В. Якушевой [19].

Материалы исследования Т. В. Якушевой и др. [22] позволили авторам прийти к выводу, что целью выборочных рубок, по крайней мере в защитных лесах, должно стать создание мозаичной мелкоконтурной и разновозрастной структуры лесного фонда, учитывающей естественное и, частично, комбинированное лесовосстановление с выращиванием целевых древесных пород и преобладанием выборочных рубок леса. Для достижения целей устойчивого использования лесов лесопользование предлагается дополнить комплексными видами ухода — рубками в сочетании с агролесомелиоративными мероприятиями. В перспективе это направление деятельности может привести к формированию лесов-культур со всеми вытекающими положительными и отрицательными последствиями.

В работе [23] О. И. Антонова рекомендует проводить регулярные, своевременные, выборочные, комплексные рубки, включающие внесение удобрений, что перекликается с выводами работы [22], которые ведут к росту продуктивности и товарности древостоев. Дополнительно в работе указывается на эффективность применения обрезки ветвей у целевых деревьев, что позволяет улучшить качество получаемой древесины. Совместно изменяя горизонтальную и вертикальную структуру древостоя, повышают его продуктивность, капитализацию и стоимость.

Исследование Н. В. Беляевой и др. [24] позволило установить, что режим изреживания елового яруса определяет запас древесины к возрасту главной рубки. Интенсивность 40 % за оборот рубки древостоя в еловом ярусе позволила получить больше древесины при выборочных рубках, без ущерба для запаса яруса в целом к возрасту финальной рубки, при этом в секциях с выборочными рубками прирост запаса продолжался. В секциях с низкой интенсивностью в еловом ярусе по категориям крупности преобладает средняя деловая древесина — 63 %, крупная — 15 % и мелкая — 12 %. Различная интенсивность рубок привела к следующей структуре сортиментов еловой части древостоя: крупная — 43—46 %, средняя — 36—38 % и мелкая — 10—12 %. Если в хозяйственной секции снижается запас в товарной структуре древостоя или наблюдается больший выход крупных или средних сортиментов, то это указывает на отпад мелких ступеней толщины елового яруса.

Результаты, приведённые в статье А. Ю. Захарова и др. [25], говорят о положительном влиянии выборочных рубок в древостоях сосны, которые способствуют увеличению ширины годичного слоя, снижению доли поздней древесины. Авторы статьи предлагают учитывать макроструктуру и плотность древесины при выборе режима рубок ухода, отмечают, что древостой достаточно быстро и активно реагирует на проведение рубок. В целом, при чрезмерном изреживании древостоя формируется более рыхлая древесина, деревья быстрее увеличиваются в диаметре, чем по высоте. К сожалению, в работе указаны только возрастные рамки рубок — 15 лет, но не приведены величины их интенсивности.

Работа А. Н. Бестужева и др. [26] посвящена определению воздействия на стволы деревьев, оставляемых на доращивание, и отмечается высокая вероятность их повреждения при трелёвке сортиментов, особенно отмечается опасность повреждения при весеннем сокодвижении. Соответственно, при планировании выборочных рубок необходимо учитывать текущие локальные погодно-климатические условия в регионе.

Проблемам оптимального выбора лесосечных машин и оборудования уделено большое внимание в публикациях И. М. Бартенева и др. [27], С. А. Черепухина [28], О. Р. Чайки [30], Е. М. Царева и др. [31], С. В. Малюкова и др. [32], S. Senko et al. [33], F. Bongers [34] и в других работах. В данных исследованиях указаны пути решения подбора техники и оборудования для рубок ухода, в т. ч. и при помощи имитационных моделей.

Также для обоснования выбора систем используемой техники при проведении рубок ухода активно используется математическое моделирование. В связи с большим разнообразием таксационных показателей насаждений является актуальным имитационное моделирование технологического оборудования применяемой техники. Использование полярных координат позволяет учитывать изменение вылета манипулятора захватно-срезающего устройства и поворота его колонны [30], что в дальнейшем может использоваться для проведения эксперимента при фиксированном породном составе для определения минимизации повреждений древостоя. Также закономерности строения и роста древостоя и связи одних таксационных показателей с другими позволяют разработать различные таблицы хода роста древостоя (например, работа Н. В. Третьякова и др. [29]), которые широко используются как в практической работе, так и позволяют строить математические модели. Например, С. А. Кильпеляйнен [35] разработал модель рубок ухода с учётом природно-производственных условий на основе ГИС-технологий. Таким образом, появляется возможность увеличить эффективность использования техники при проведении рубок ухода при помощи географически связанных баз данных.

Актуальность проблемы грамотного и оптимального выбора необходимой техники для проведения рубок ухода была рассмотрена В. С. Сюнёвым [52]. Результатом его исследований стал комплексный подход к решению данной задачи — создание системы поддержки принятия решений (СППР) по подбору необходимой техники при рубках ухода. С помощью компьютерного моделирования появляется возможность генерировать типовые лесосеки, учитывая ГИС-технологии и типовые особенности древостоя, и на основе этих данных система рекомендует оптимальные варианты техники для проведения выборочных рубок и рубок ухода. Альтернативных вариантов может быть достаточно много, что актуально в текущих экономических условиях сложности приобретения многих зарубежных марок техники, однако в условиях конкретного предприятия число решений снижается и варьирование может идти только на уровне режима рубки.

Необходимость проведения рубок ухода, а также режима использования лесозаготовительной техники при разреживании лесных насаждений обосновала А. Ю. Карпечко [37]. Данные исследования показали, что неправильное использование техники может привести к проблемам сохранения подроста ели, а также его прироста и дальнейшего развития. Основными объектами повреждений при прохождении техники являются технологические коридоры и примыкающие к ним деревья. Сравнительно высокая площадь технологических коридоров (до 20 % площади лесосеки) отражается на запасе древесного сырья всего лесного фонда. Исследование показало, что для сокращения негативного влияния лесозаготовительной техники на корневые системы и рост еловых древостоев требуется проектировать более редкую сеть технологических коридоров (не менее 25 м между ними), а также учитывать сезонные колебания несущей способности грунтов. В целом, установлено, что уплотнение почвы варьируется в пределах 15—22 % и сохраняется на протяжении первого десятилетия после проведения рубки ухода.

В своём исследовании Ф. Н. Дружинин и др. [40] отмечают, что насаждения по окончании проходных рубок нуждаются в лесоводственно-экологической оценке, которая позволит оценить влияние рубок на повышение продуктивности древостоев. Одной из главных проблем проходных рубок является повреждаемость оставляемого на доращивание древостоя. Авторы считают, что основными причинами повреждаемости являются низкое качество инженерно-технической подготовки лесосек, квалификация лесных рабочих и осложнённый рельеф местности.

Исследования С. В. Шумака и П. В. Колодия [41] показали, что наиболее типичные виды повреждений у оставляемых деревьев при проведении проходных рубок и их причины установлены 2—5 % — ошмыг ствола, 1—4 % — ошмыг кроны, 0,5—2 % — слом сучьев, 0,1—1 % — слом вершины. Корреляционный анализ показал, что общая повреждаемость оставляемых деревьев зависит от относительной полноты древостоя и объёма вырубаемой древесины; ошмыг ствола и слом вершины связаны с количеством вырубаемых деревьев, ошмыг кроны и слом сучьев — с абсолютной полнотой. Интенсивность рубки по запасу при этом часто имеет слабую корреляцию с повреждаемостью деревьев.

-

В. И. Прядкин и др. [42] отмечают негативное влияние механических повреждений ствола при проведении рубок ухода с использованием комплекса харвестер — форвардер, также акцентируют внимание на повреждении корневых систем деревьев. После проведения анализа экологического ущерба от воздействия лесозаготовительных машин на древостой авторы делают вывод о том, что потеря древесины от механических повреждений ствола существенно меньше, чем от механического повреждения ходовым аппаратом техники корневой системы растений и уплотнения почвы.

Ю. В. Павлов в [43] упоминает, что повреждение корневой системы может приводить к заражению корневой губкой и комлевым гнилям примерно в 60 % случаев. Техника, использующаяся при сортиментной технологии при повреждении ствола, оставляет меньшие по площади раны, чем отечественная техника при хлыстовой заготовке. Однако степень повреждения насаждения зависит и от контроля за проведением рубок, поскольку количество повреждений и их характер связаны, прежде всего, с внимательностью и аккуратностью операторов лесозаготовительных машин.

Ю. А. Ширнин и др. [44] считают, что оптимизация рубок ухода сводится, в первую очередь, к разумному подбору лесозаготовительной техники, которая позволит осуществить полный комплекс требуемых работ с учётом адекватной стоимости их проведения. Сделать это непросто, поскольку экономическая целесообразность рубок ухода для лесопользователя низкая. Оптимизация затрат также может быть достигнута путём установления оптимального числа приёмов и интенсивности рубок ухода, что обеспечивает должную лесоводственную и экономическую эффективность.

Ю. В. Суханов в статье [45] отмечает, что для достижения лесоводственных и экономических целей проходных рубок необходимо не только осуществить оптимальный подбор машин, по возможности, со средощадящими свойствами, но и обеспечить соответствующий уровень квалификации операторов машин, а также грамотную организацию проведения лесозаготовительных работ.

Для того чтобы снизить повреждаемость оставляемых деревьев при проведении проходных или выборочных рубок, А. А. Григорьев, О. П. Степанова [46] рекомендуют в местах поворота трелёвочных машин расширять волока до 5—6 м, а также укладывать хлысты или сортименты, комлевые и вершинные отрезки на волок. Помимо этого, авторы считают, что осуществлять обрезку сучьев и раскряжёвку нужно непосредственно на волоке с помощью валочно-сучкорезно-раскряжёвочных машин, выносящих срезанное дерево в вертикальном положении.

П. И. Костин [47] считает, что снизить повреждаемость деревьев на рубках ухода можно путём использования системы средств малой механизации типа мини-тракторов, мотоблоков и квадроциклов. Такая система, по мнению автора, позволит снизить нагрузку на почву и существенно снизить стоимость лесохозяйственных мероприятий.

Компьютерная техника и современные технологии способны помочь в планировании рубок ухода. А. С. Гершеев [48] упоминает, что ГИС-технологии позволяют составлять программы рубок ухода, анализировать и прогнозировать их влияние на лесные насаждения, а также визуализировать результаты анализа. Эти и другие функции позволяют подобрать систему машин для рубок ухода, а также оценить влияние рубок на повышение продуктивности насаждений.

Геоинформационные системы позволяют не только оценить воздействие конкретной рубки в заданных условиях, но и представить большое количество сведений о лесных площадях в удобной форме. Так, Л. В. Щеголевой и др. [49] разработана геоинформационная система для Республики Карелия в виде карты с указанием природно-производственных характеристик. Данная карта позволяет получить сведения о дорожной сети, местоположении лесничеств, ландшафтах местности и многом другом, а также выбрать оптимальный план проведения лесозаготовительных работ и даже учесть экологические нормы природопользования.

-

В. М. Лукашевич [50] считает, что грамотное выполнение подготовительных работ (например, оптимальный подбор лесозаготовительной техники, составление технологической карты и разметка лесной площади в натуре), а также оптимизация межоперационных процессов позволяют существенно снизить трудозатраты на заготовку древесины. То же справедливо и в отношении рубок ухода — тщательное планирование процессов заготовки древесины позволяет снизить повреждаемость оставляемых деревьев и обеспечить желаемый лесоводственный эффект.

В работе [51] В. М. Лукашевич и др. акцентируют внимание на том, что соблюдение лесохозяйственных требований (в т. ч. по количеству повреждённых деревьев при проведении рубок ухода) во многом зависит от выбора комплекта лесозаготовительной техники. Для снижения воздействия на почву применяются рубки в зимнее время, особенно это важно на переувлажнённых грунтах с низкой несущей способностью, т. е. сезонность проведения работ имеет значение и позволяет снизить количество корневых повреждений у оставляемых на доращивание деревьев, что особенно важно для средневозрастных и приспевающих еловых насаждений.

Современные имитационные модели и методы исследований позволяют изучать воздействие лесозаготовительной техники на внешнюю среду. Так, В. С. Сюнёв [52]

описывает модель процесса взаимодействия ходовых систем с почвой, который может учитывать армирующий эффект корневых систем растений. Данная имитационная модель может быть использована для определения степени повреждаемости почвы конкретными лесозаготовительными машинами, что может использоваться как критерий компьютеризированного подбора лесозаготовительной техники для проведения рубок.

Исследования В. И. Обыдённикова и др. [53] по соотнесению используемых технологий рубок ухода с повреждениями на разных типах почв показывают двойственную ситуацию: использование колёсных тракторов повышает степень повреждения почвы, а гусеничных — приводит к более опасным последствиям для корней оставленных деревьев. При этом использование хлыстовой трелёвки вместо сортиментной позволяет сократить площадь нарушений в 1,5 раза; для большего уменьшения повреждений почвы необходимо проводить рубки только в сухой период.

Зарубежный опыт изучения возможностей использования мини-техники при рубках ухода, приведённый в работе П. Т. Курвитсом и Т. А. Нурком [54], включает две группы машин: мини-скиддеры и мини-форвардеры. Первая группа применяется в тонкомерных древостоях и на слабых грунтах, вторая — на твёрдых (колёсные) и болотистых (гусеничные машины) почвах. Использование мини-техники позволяет не только увеличить производительность трелёвки в 3—4 раза, но и снизить повреждаемость оставляемых деревьев и почвы.

Выводы, сделанные в работе Н. В. Беляевой и др. [55], позволяют оценить влияние рубок разной интенсивности на продуктивность древостоя: повышение интенсивности рубки ухода на каждые 10 % приводит к возрастанию продуктивности на 3 %, а наибольшая эффективность отмечается после проведения рубок интенсивностью 25—44 %. Это подтверждается исследованием В. А. Ананьева и др. [56] — на исследованных участках прирост после интенсивных поздних рубок (40—45 % по запасу) больше в 2 раза, чем на участках контроля. При этом рубки ухода никак не повлияли на устойчивость насаждения, что измерялось отпадом за 5 лет.

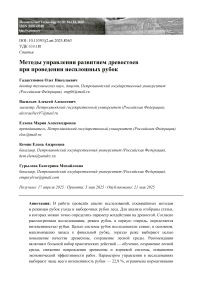

В работе В. С. Сюнёва и др. [57] отмечается повреждение сортиментов при рубках ухода при использовании харвестеров (рисунок 1). Основными причинами данных повреждений являются недостаток квалификации операторов харвестера и несовершенная компоновка харвестерной головки.

Исследование О. И. Григорьевой [58] показывает, что применение низового метода рубок ухода предпочтительнее верхового. Это связано с уменьшением отпада после рубки, увеличением среднего диаметра при низовом методе больше, чем при верховом, а также с тем, что формируемые сортименты при рубках спелых и перестойных насаждений более однородны.

В условиях Карелии рубки ухода могут привести к увеличению на 30—50 % ширины годичных колец средних деревьев в сосняках брусничных, о чём говорит исследование

С. М. Синькевича [59]. Данный результат проявляется через 3 года и сохраняется в течение 20 лет. Большего увеличения можно добиться с помощью внесения удобрений одновременно или после рубок ухода.

4. Обсуждение и заключение

Рисунок 1. Повреждения сортиментов при использовании харвестеров на рубках ухода [58]

Figure 1. Damage to assortments when using harvesters in thinning operations [58]

В своей работе Г. А. Чибисов и др. [60] отмечают, что после рубок ухода создаётся благоприятный микроклимат для роста и развития оставленных деревьев. Так, увеличивается суммарная радиация, что приводит к уменьшению альбедо и повышению поглощаемой световой энергии. Это оказывает влияние на температуру почвы и воздуха, следовательно, на удлинение вегетационного периода, что особенно эффективно в северных районах.

Для уменьшения повреждаемости деревьев Э. Ф. Герц и др. [61] предлагают следующие решения: уменьшить длину лесоматериалов при трелёвке, максимально уменьшить угол валки на волок и обеспечить способ захвата с управляемым перемещением лесоматериалов. Эти мероприятия позволяют снизить повреждаемость древостоя в среднем на 24 %.

Правильно выбранные и своевременно применённые технология, техника и оборудование для рубок ухода не только способствуют повышению эффективности лесозаготовительной промышленности, но также являются критически важным условием для сохранения биоразнообразия и экологического состояния лесных насаждений. Анализ методов, используемых для исследования, показывает, что одним из эффективных способов управления производственными процессами лесозаготовок являются математическое моделирование и системы компьютерной поддержки принятия решений [48], [49], [51], [52], которые могут повысить эффективность использования техники и оборудования, что в итоге приведёт к лучшему использованию лесных ресурсов и минимизации воздействия на древостой.

Выбор места, техники и технологии для проведения рубок ухода за лесом должен учитывать воздействие на окружающую среду и сохранение биоразнообразия. В процессе выполнения ухода за лесом, может произойти повреждение лесной среды и оставляемых деревьев, что негативно скажется на их росте и развитии.

Для проведения рубок ухода используются различные технические средства — от ручных инструментов до современной высокомеханизированной техники. Однако для проведения рубок осветления и прочисток наиболее широко применяются мотокусторезы и бензопилы, которые отличаются простотой, мобильностью и производительностью, но при неправильном использовании приводят к повышенному повреждению оставляемых деревьев.

Для выполнения рубок прореживания и проходных рубок используют ручную и механизированную технику, такую как бензопилы и технику на базе тракторов, а также специализированную лесозаготовительную технику. Однако проведение рубок требует соблюдения мер безопасности и экологических норм, а операторы должны быть обучены безопасному использованию оборудования.

Как правило, при использовании лесозаготовительной техники и оборудования главными видами повреждений являются: механические (нарушение корневых систем и напочвенного покрова, повреждения стволов и кроны деревьев), химические (загрязнение почвы и воздуха), биологические (развитие болезней и вредителей). Уровень повреждений зависит от ряда факторов, таких как наличие и разнообразность пород в лесном массиве, плотность насаждения, вид проводимой рубки, используемая техника и технология [38], [39]. Скандинавские страны, которые показали высокую эффективность в управлении лесным сектором, уделяют большое внимание регулярным и грамотным рубкам ухода за лесом, что отмечается в работе S. Senko et al. [33].

Наносимые повреждения могут негативно отразиться на продуктивности леса и объёме лесной продукции и в будущем привести к экономическим потерям. Обоснование используемых технологий, техники, принимаемых решений при рубках ухода, а также параметров, влияющих на результаты заготовки древесины при проведении рубок, исследованы в работах [40—42].

Повреждение оставляемых деревьев при проведении выборочных рубок и рубок ухода может привести не только к снижению запаса, но и ухудшению санитарного состояния насаждений. Подбор лесозаготовительной техники при проведении рубок ухода также может повлиять на минимизацию повреждений древостоя.

Качественное проведение рубок ухода и выборочных рубок является многоаспектной задачей. Систематизированный анализ выводов и рекомендаций, выработанных в приведённых результатах исследования, представлен в таблице. Для систематизации исследований учитывались: изучаемое воздействие на лесную среду; цель, которая преследовалась при изучении воздействия; достигнутый или планируемый результат; основные выработанные рекомендации; предлагаемый параметр управления. Всего в анализ включено 35 исследований.

Из анализа таблицы следует, что основное разнообразие приходится на рекомендации по видам воздействия на лесозаготовительный процесс — обнаружено 26 уникальных видов рекомендаций среди исходных 35. Некоторые из рекомендаций (столбец 3 таблицы) состоят из нескольких, уточняющих частные аспекты экспериментально изученных рекомендаций, пересекающихся наборов, например находящиеся в строках 8 и 9 или 21, 22, 23 таблицы.

Очевидно, что набор воздействий на лесную среду невелик, он определяется разрешённым набором видов рубок, шириной пасек, размерами лесосек. В связи с этим в исследованиях поле наблюдения обычно достаточно узко, изучают, например, проходные рубки — строка 4, но в некоторых исследованиях могут рассматриваться и более широкие ряды рубок — строка 2. Наиболее уникальным в ряду изученных воздействий является интенсификация дорожного строительства — строка 4 таблицы.

Целей, поставленных во главу изучаемых мероприятий, существенно больше — 13, они достаточно разнообразны — экологические (строка 1), экономические (строка 9), лесохозяйственные (строки 2 и 4). Постановка цели воздействия связана, вероятно, со специализацией автора исследования, однако имеются и комбинации целей — строки 3 и 6 таблицы. В перспективе развития лесопромышленного комплекса и пересечения решений лесохозяйственных и лесозаготовительных задач, добавления новых комбинированные цели воздействия приобретут большее значение, хотя, очевидно, затрат на исследования это потребует больших.

Самое большое разнообразие показали рекомендации по воздействию на процесс лесозаготовок, реализация которых способствует достижению той или иной цели — 26. Указанные рекомендации используются на практике в различной степени. Важной особенностью практически всех изученных работ является разработка и исследование единственной рекомендации. Это особенность не позволяет учесть действие нескольких рекомендаций на последствия лесозаготовительного процесса, но зато позволяет более точно их измерять.

Одной из важных рекомендаций, предлагаемых исследователями (строка 5), является обучение персонала. Рекомендация относится как к операторам лесозаготовительных машин, так и специалистам низового руководящего звена. Выработана рекомендация, в основном, по результатам анализа нарушений, обнаруженных на лесосеке. Рекомендации даются в виде, например, указаний о некачественном проведении работ (строка 6) или качестве выполнения подготовки лесного участка (строка 6), следовательно, необходимость обучения присутствует. Обучение в процессе работы может оказаться слишком дорогостоящим для предприятия, поэтому необходима предварительная подготовка персонала или раз- работка технических мер, компенсирующих недостаточный уровень квалификации, например, касающихся соответствия рубки заданному уровню снижения полноты древостоя.

Таблица. Сводная таблица воздействий на древостои при проведении рубок ухода

Table. Summary table of impacts on forest stands during thinning

|

№ |

Воздействие |

Цель |

Рекомендация |

Объект управления |

|

1 |

Выборочная рубка |

Устойчивость древостоев и разнообразие местообитаний |

Сформировать новые лесные выделы |

Лесная среда |

|

2 |

Все виды выборочных рубок |

Выравнивание возрастной структуры лесов |

Активное управление интенсивностью рубок |

Интенсивность рубок |

|

3 |

Интенсивность рубки |

Лесоводственная и экономическая эффективность |

Урежение сети технологических коридоров |

Инфраструктура |

|

4 |

Интенсификация дорожного строительства |

Лесоводственная эффективность |

Грамотное выполнение подготовительных работ |

Лесная среда |

|

5 |

Проходные и выборочные рубки |

Минимизация воздействия |

Избегание предельных величин изреживания |

Обучение |

|

6 |

Проходные рубки |

Минимизация воздействия и экономическая эффективность |

Квалификация персонала |

Объём изъятия древесины |

|

7 |

Разреживание |

Повышение выхода качественной древесины |

Комплексные рубки, внесение удобрений, обрезка ветвей у целевых деревьев |

Параметры оборудования |

|

8 |

Рубки ухода |

Повышение выхода крупномерной древесины |

Моделирование ведения работ и результатов работ |

Технологический процесс |

|

9 |

Повышение продуктивности, капитализации и стоимости лесов |

Моделирование ведения работ, учёт природно-производственных условий |

Технологический процесс. Параметры оборудования |

|

|

10 |

Снижение трудозатрат |

Низовой метод ухода |

||

|

11 |

Создание |

Обоснованный выбор машин |

|

мелкоконтурной и разновозрастной структуры лесного фонда |

||||

|

12 |

Создание условий для переработки древесины от рубок ухода |

Обоснованный выбор машин, сезон работ |

||

|

13 |

Сохранность древостоя |

Планирование работ и выбор машин |

||

|

14 |

Планировать рубки в соответствии с учётом транспортного освоения |

|||

|

15 |

Подбор параметров оборудования |

|||

|

16 |

Подготовка лесосек, квалификация |

|||

|

17 |

Прогноз воздействия машины на корневую систему |

|||

|

18 |

Уширение волоков, выстилка волоков |

|||

|

19 |

Рубки в сочетании с агролесомелиоративными мероприятиями |

|||

|

20 |

Средства малой механизации |

|||

|

21 |

Управление интенсивностью рубок |

|||

|

22 |

Управление объёмом вырубаемой древесины |

|||

|

23 |

Управление технологическими параметрами |

|||

|

24 |

Уровень ниже расчётной лесосеки |

|||

|

25 |

Учёт погодно-климатических условий |

|||

|

26 |

Учёт состояния грунта, сезон работ |

|||

|

27 |

Сформировать древостои состава, отвечающего природнохозяйственным условиям |

|||

|

28 |

Число приёмов и интенсивность рубок ухода |

Рекомендации по активному управлению различными аспектами рубок леса не дают больших возможностей для достижения поставленной цели — строка 9, при этом данный параметр является комбинацией параметров в строках 7 и 8 таблицы.

Управление через перечисленные параметры реализуется с различной сложностью. Параметр управления «лесная среда» (строка 1) — это неколичественный и многогранный показатель, его сложно учитывать в практической деятельности, а параметры

«интенсивность рубок», «объём изъятия», «параметры оборудования» (строки 2, 6, 7) измеряемы и контролируемы. Следовательно, в практической деятельности для достижения поставленных целей и выполнения рекомендаций необходимо сводить оценку и контроль технологических процессов лесозаготовок к этим измеряемым параметрам управления, позволяющим получить числовые оценки качества проведения работ.

Особняком стоит параметр управления «обучение» (строка 5 таблицы). В процессе ведения лесозаготовительных работ на него влиять практически невозможно. Вероятно, система штрафов является таким способом влияния, но штраф назначается после окончания лесозаготовительных работ и на работе оператора харвестера не сказывается, обучающего воздействия не оказывает. Следовательно, необходима система постоянного повышения квалификации операторов и мастеров леса или создание инструментов, которые смогут нивелировать недостаточную квалификацию оператора и позволят простыми способами и существующими инструментами определять уровень изъятия древесины непосредственно в процессе ведения лесозаготовительных работ.

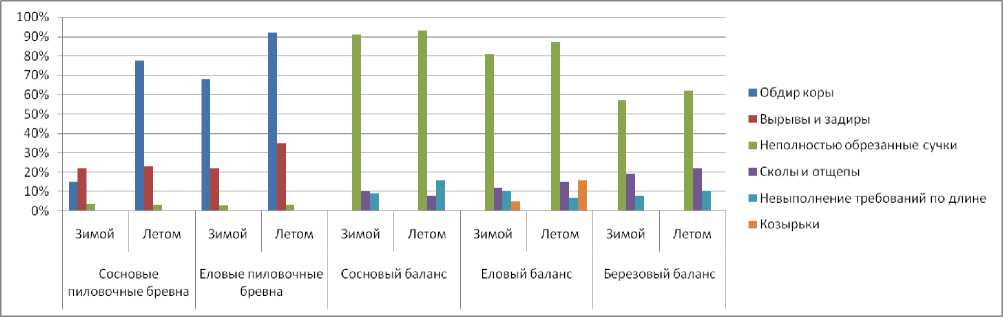

Сводный график по предлагаемым параметрам управления процессом рубок ухода и выборочных рубок приведён на рисунке 2.

Анализ графика на рисунке 2 позволяет сделать вывод, что, в основном, исследователи рекомендуют управлять процессом роста древостоя через интенсивность рубки (ИРб) — 22,9 % исследований. Немного меньше занимает рекомендация управлять через организацию технологического процесса — 20,0 % (ТПр), однако совместно с технологическим процессом и обучением (ТПр + Обч) эта рекомендация даёт 34,3 %. Параметры оборудования (ПОб) совместно с технологическим процессом и обучением (ТПр + Обч) интересуют 17,1 % исследователей. Совместно рассмотренные рекомендации дают 77,2 %.

Использование современных технологий и научных методов, таких как географические информационные системы и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для анализа и прогнозирования воздействия рубок на лесные экосистемы, позволит решать задачи улучшения процесса рубок ухода и повышения эффективности лесохозяйственного производства в России, как указывается в работе Е. Лопатина и др. [62].

Опыт Финляндии раскрывает возможность использования данных, полученных с помощью БПЛА, для цифровизации подготовительных процессов рубок и оценки их результатов, что может привести к повышению производительности труда, снижению потерь, сохранению ключевых биотопов и т. д. Однако в исследованиях этой возможности отводится немного внимания — 5,7 %, вероятно, это связано с высокой сложностью проведения лесозаготовительных работ в условиях, представленных в моделировании.

Одним из путей развития рубок ухода и выборочных рубок является использование более совершенных и передовых технических средств, которые могут повысить эффективность и безопасность проведения работ по уходу за лесными участками. Обучение могло бы стать важным фактором повышения эффективности проведения лесозаготовительных работ, но в чистом виде на это обращают внимание 5,7 % исследователей. Обучение отмечается как необходимость, но непосредственно исследований, посвящённых методике обучения, не встретилось.

Рисунок 2. Параметры управления процессами рубок ухода и выборочных рубок: ЛСр — лесная среда; ИРб — интенсивность рубок; Инф — инфраструктура; ТПр — технологический процесс; ПОб — параметры оборудования; Обч — обучение; ОИз — объём изъятия [рисунок авторов]

-

Figure 2. Management parameters for thinning and selective felling: ЛСр — forest environment; ИРб — felling intensity; Инф — infrastructure; ТПр — technological process; ПОб — equipment parameters; Обч — training; ОИз — removal volume

В процессе проведения рубок следует использовать различные методы, направленные на минимизацию повреждений при заготовке древесины: использование техники малого класса для повышения манёвренности в лесном массиве, учёта ландшафтно-экологических особенностей местности. Данный подход, разрабатываемый Ю. Е. Вадбольской и др. [63], позволяет существенно уменьшить количество повреждений причиняемых лесной среде, в т. ч. и лесным насаждениям. Использование правильно подобранных технологий проведения рубок ухода позволит соблюдать не только требования лесного законодательства, но и лесоводственные критерии.

Анализ результатов, приведённых в таблице, показывает, что вариантов воздействия на древостой немного, однако внутри каждого варианта имеется большое разнообразие конкретных уровней воздействия, например, интенсивности рубок. При этом необходимо учитывать, что фактически все методы управления развитием древостоя связаны и выбор интенсивности рубки совместно с возрастом задаст выбор техники, а невозможность использования древесины сваленных деревьев скажется на формировании системы волоков, т. е. технологическом процессе.

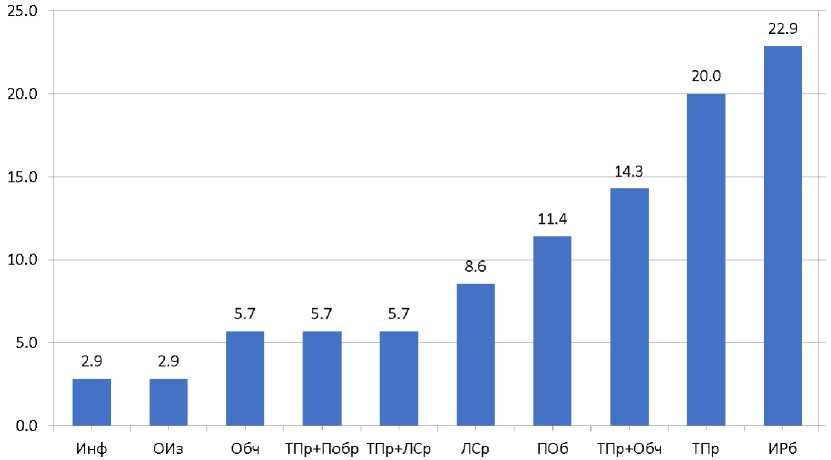

На рисунке 3 показаны статистические характеристики и разброс значений весовых коэффициентов целей воздействия и рекомендаций по их достижению. Наибольшим разбросом обладают воздействия, их немного, и они в равной степени представлены в исследованиях. Минимальным разбросом обладают рекомендации, как правило, отдельное исследование посвящено обоснованию или изучению эффективности какой-либо одной рекомендации, поэтому разброс встречаемости рекомендаций достаточно узок.

коэффициент коэффициент цели коэффициент коэффициент воздействия рекомендации объекта управления

Рисунок 3. Диаграмма разброса весовых коэффициентов [рисунок авторов]

-

Figure 3. Box-plot diagram of weighting coefficients

Разработка и внедрение новых технологий проведения рубок ухода и выборочных рубок в лесных насаждениях, эффективное сочетание имеющихся методов и возможностей — это важное направление развития лесного хозяйства в стране. Однако для того чтобы обеспечить высокое качество развития древостоев и сохранить экологическую среду лесных массивов, необходимо проводить рубки с учётом научно обоснованных рекомендаций и вновь разработанных методов.

Таким образом, управление процессом роста древостоя путём изменения интенсивности рубки даёт положительный эффект в 22,9 % случаев. Эта рекомендация в целом соответствует тенденциям развития лесопользования и внедрению его интенсивной модели.

Управление организацией технологического процесса, с учётом актуального состояния лесосеки, даёт положительный эффект в 20,0 % случаев, а при использовании дополнительного обучения управленцевк и исполнителей — операторов — в 34,3 % случаев.

Учёт параметров оборудования совместно с выбором технологического процесса и обучением приносит эффект в 17,1 % случаев.

Для реализации перечисленных мероприятий необходимы обучение в области качественного проведения лесозаготовительных работ или разработка инструментов, которые смогут компенсировать квалификацию персонала и позволят контролировать уровень воздействия на древостой.

Установлено, что практически не рассматриваются вопросы сохранения лесной среды в ходе ведения рубок, альтернативных и комбинированных вариантов использования лесов, например, повышение уровня депонирования углерода.

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 075-03-2023-128).