Метрические особенности книги стихов Бориса Рыжего «И всё такое...»

Автор: Шилова Н.Л., Румянцева А.Д.

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Русская литература и литературы народов Российской Федерации

Статья в выпуске: 3 т.46, 2024 года.

Бесплатный доступ

На фоне популярности текстов Бориса Рыжего как среди читателей разных поколений, так и в среде исследователей-филологов обращает на себя внимание слабый интерес к особенностям его стиховых форм - метрики, ритмики, строфики, рифмы. В этой области сделаны пока предварительные замечания и первые классификации, проведенные на больших объемах текстов и требующие проверки, уточнения и дополнения. В статье отмечены разночтения в двух специальных публикациях о метрике Рыжего, сформулированы возникающие в связи с уже полученными данными вопросы и представлены результаты анализа метрико-ритмических форм в первой, увидевшей свет еще при жизни автора, книге стихов «И всё такое...» (2000). Помимо статистически-классификационных наблюдений даны комментарии к некоторым обнаруженным закономерностям в использовании Рыжим стиховых форм. Впервые рассмотрены примеры полиметрической композиции в его стихах. Среди особенностей поэтических стратегий Рыжего обращает на себя внимание комбинация в использовании консервативной метрики (например, четырехстопных ямбов) и различных приемов остранения (полиметрических форм, анжамбеманов, «мнимой прозы»). Интересно при этом, что Рыжий последовательно отказывается выбирать между нормой и нарушением нормы, консерватизмом и новаторством в привычном, тривиальном понимании и стремится включить оба полюса в динамичную сбалансированную систему, стать архаистом и новатором в одном лице.

Борис рыжий, книга стихов «и всё такое...», стиховедение, метрика, метр, полиметрия, композиция

Короткий адрес: https://sciup.org/147242952

IDR: 147242952 | УДК: 821.161.09'19' | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.1023

Текст научной статьи Метрические особенности книги стихов Бориса Рыжего «И всё такое...»

Творчество Бориса Рыжего в настоящее время привлекает многих филологов. В появившихся за последнее десятилетие работах особое внимание уделялось биографии поэта, художественному своеобразию его лирики, репрезентации в текстах авторского сознания, урбанистическим мотивам, философской составляющей его творчества, многочисленным интертекстам и т. п. При этом мало освещенными остаются вопросы стиховедческого характера. Эпизодически замечания о метрике и строфике поэта встречаются в биографических исследованиях,

например в известной монографии Ю. Казарина «Поэт Борис Рыжий» [3]. Нам удалось найти только три публикации, обращенные непосредственно к особенностям стиховых форм: статьи О. В. Зырянова [2] и Д. А. Парамоновой [8] написаны на обширном материале и конспективно представляют выводы общего характера; И. А. Кар-гашин рассматривает формальные особенности, наоборот, единичного стихотворения [4].

Статья О. В. Зырянова была опубликована в 2016 году и содержит общие и предварительные замечания о метрических характеристиках стихотворений Рыжего [2]. В 2022 году появилась публикация Д. А. Парамоновой, представляющая результаты метрического анализа корпуса лирики Рыжего (вне связи с исследованием О. В. Зырянова, по крайней мере, без каких-либо ссылок на него) [8]. Методологически исследования в значительной степени близки, но отчасти и разнятся. Разница заключается, например, в составе взятых для анализа текстов. У О. В. Зырянова это «360 стихотворений, вошедших в корпус “Избранная лирика” сборника “Оправдание жизни”» [2: 65]. Д. А. Парамонова анализирует метрико-ритмические особенности 469 стихотворений Рыжего из поэтического подкорпуса НКРЯ [8: 122, 127]. Если первый автор стремится рассматривать метрику Рыжего в контексте других элементов поэтической формы (в том числе рифмы) и, главное, идейно-образного содержания его поэзии, определяя стиховую форму как элемент, органически связанный с содержанием [2: 64], то второй, декларируя интерес и к содержательной стороне стиховых форм поэта, в том числе к соотнесению с особенностями его лирического героя [8: 121], в основном сосредотачивается на статистических наблюдениях в области метрики, в особенности на специфике 3-иктных и 4-иктных дольников. Статистически-классификационные данные у обоих авторов близки в отношении силлабо-тонических стихотворений (насколько можно это оценить при неполном совпадении анализируемого материала) и имеют разночтения в отношении тонических метров. Так, среди тонических метров Рыжего О. В. Зырянов называет «дольники, тактовики и единичные примеры акцентного стиха» [2: 66], Д. А. Парамонова – дольники, один тактовик и два логаэда [8: 123]. В обеих публикациях не конкретизированы примеры тонических стихотворений за исключением некоторых дольников. Объясняется ли разница в количественном и качественном определении некоторых метров несовпадением корпусов анализируемых текстов, ошибками исследователей или пограничным характером стиховой структуры самих текстов (см. далее в статье о переходных метрических формах и полиметрических композициях Рыжего), неясно.

В ряде значимых положений исследования сходятся – например, в установлении количественного преимущества силлабо-тонических стихов, главным образом ямбов. И О. В. Зырянов, и Д. А. Парамонова обращают внимание на открывающиеся при изучении метрики Рыжего внутренние парадоксы его художественной системы, формулируя их, впрочем, по-разному.

Описывая в духе классических работ А. Белого «поэтическую генеалогию» любимых метрических форм Рыжего (особенно статистически доминирующих силлабо-тонических двухслож-ников и трехсложников), О. В. Зырянов отмечает одновременную ориентацию поэта на традицию и золотого, и серебряного века, и советской, и постсоветской поэзии, характеризуя это как репрезентативное для художественного мышления Рыжего « сближение далековатых идей » [2: 78–79]. В статье Д. А. Парамоновой говорится о магистральном «контрасте между сюжетом стихотворения и мироощущением героя», инструментом создания которого

«является не что иное, как метрическая организация текста. Подавляющее большинство текстов Рыжего написано силлабо-тоникой, больше половины стихотворений, вошедших в корпус, – ямбом <...> Такая поэтическая стройность, характеризующая большую часть стихотворений Рыжего и совершенно не соотносимая с сюжетами стихотворений, несколько разрушает образ грубого уличного хулигана, которым представляется лирический герой» [8: 122–123].

Оба наблюдения с разных сторон подсвечивают особую ситуацию многослойности, широты поэтического выбора Рыжего, принимающего в свой художественный мир, казалось бы, совершенно разнородные элементы. Это наблюдение мы считаем очень ценным и примем его во внимание в нашем собственном исследовании стиховых форм Рыжего. Тем более, что при общей конспективности обеих публикаций и ограниченном количестве приводимых примеров не всегда есть возможность проверить точность в установлении той или иной метрической формы там, где, предположительно, у авторов возникают разночтения. В то время как утверждения о важных особенностях и принципах поэтического мира Рыжего гораздо легче поддаются верификации на опубликованном материале.

МЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КНИГИ СТИХОВ «И ВСЁ ТАКОЕ...» (2000)

Наряду с журнальными подборками книга «И всё такое...» – единственное издание, увидевшее свет при жизни автора. Выбор одного конкретного издания дает возможность оставить за пределами внимания некоторые текстологические вопросы, в частности случаи вариативности текстов. Кроме того, более узкий круг анализируемого материала позволил и более пристально приглядеться к возможным формам корреляции метрико-ритмической структуры стихотворений Рыжего и идейно-образного уровня этих текстов. Экстенсивный принцип уступил здесь место более интенсивной стиховедческой оптике.

Книга стихов «И всё такое...» состоит из 41 стихотворения, разбитого на два неозаглавлен-ных раздела – 24 стихотворения в первом (в разделе «Содержание» стихотворение «Расклад» (с. 15) ошибочно разделено на заголовок и текст, что создает иллюзию 25 текстов в разделе) и 18 во втором1. С учетом имманентной родовой концентричности лирики, действующего в ней принципа «как можно короче и как можно полнее» [10: 33] такой объем текстов сам по себе дает много интересных наблюдений как общего, так и частного характера.

Уже при первом прочтении стихотворений книги видно, что Борис Рыжий внимательно относился к формальной стороне поэзии, был знаком с теорией стиха. В поэтические тексты проникают стиховедческие термины. Например, название поэтического метра встречается в стихотворении «В безответственные семнадцать…»:

«“Ну-ка ты, забобень хореем!

Парни, где тут у вас нужник?”.

Всё умеем, да разумеем, слышим музыку каждый миг» (11).

Названия систем стихосложения инкорпорированы в финал авторефлексивного стихотворения «Молодость мне много обещала...»:

«Так не вышло из меня поэта и уже не выйдет никогда.

Господа, что скажете на это?

Молча пьют и плачут господа.

Пьют и плачут, девок обнимают, снова пьют и всё-таки молчат, головой тонически качают, матом силлабически кричат» (19).

В первом случае термины озвучивает условный Аполлон, фактически цитирующий воспоминания Пушкина о его первой встрече с Державиным [6: 41] в переводе на дворовый язык («ну-ка, ты», «забобень»). Во втором случае – «головой тонически качают, // матом силлабически кричат» – названия систем стихосложения применены к быту молчаливых и пьяных (и в этом смысле непоэтических) товарищей лирического героя. Как результат, вопреки представлениям об обязательных конфликтных отношениях интеллигента-поэта и полублатной шпаны, стиховедческие термины оказываются точкой соприкосновения двух казалось бы полярных миров. И в этом – не только и не столько снижение образа лирического героя, не только снимающая лишний пафос ирония, но и открытие поэтического в как будто бы совсем непоэтическом, убежденность в тотальности поэтического начала и поэтического творчества, доступного и нужного совсем разным людям.

Если обратиться к метрическим закономерностям самих текстов, то здесь обнаруживаем следующее. Как справедливо отмечено нашими предшественниками, большей частью Рыжий использует силлабо-тонические метры, среди которых доминируют двухсложники, в особенности четырех- и пятистопные ямбы. В книге есть четыре случая так называемой мнимой прозы – записанных на манер прозы, без стихового деления 4-стопных и 5-стопных ямбов. Два стихотворения могут быть условно классифициров-ны как логаэд: «Что махновцы, вошли красиво...» и «В безответственные семнадцать...», хотя, возможно, более корректно было бы рассматривать их как переходные метрические формы (ПМФ) в терминологии П. Я. Руднева и Л. П. Новинской [7: 47–51]. Есть один свободный рифмованный стих. Подробная роспись композиционного расположения текстов в сборнике с указанием доминирующих метрических форм представлена в таблице.

Композиционное расположение стихотворений сборника «И всё такое...» с указанием доминирующих форм метра и размера

Compositional arrangement of poems in the book And All That… with the indication of the dominant forms of meter and measure

|

№ |

Заглавие / именная строка |

Метрическая форма |

|

I. |

||

|

1 |

«Над саквояжем в чёрной арке...» |

Ямб 4 |

|

2 |

Из фотоальбома |

Ямб 4 (в 6 и 8 строфах ямб с усечением последней строки 4441) |

|

3 |

«Ещё не погаснет жемчужин...» |

Амфибрахий 3 |

|

4 |

«Что махновцы, вошли красиво...» |

Логаэд на основе трехударного дольника |

|

5 |

«В безответственные семнадцать...» |

Логаэд на основе четырехударного дольника |

|

6 |

«Две сотни счетчик намотает...» |

Ямб 4 |

|

7 |

«Отполированный тюрьмою...» |

Ямб 4 |

|

8 |

«Приобретут всеевропейский лоск...» |

Ямб 5 |

|

9 |

Расклад («Витюра раскурил окурок хмуро...») |

Ямб 5553 |

|

10 |

«На окошке на фоне заката...» |

Анапест 3 |

|

11 |

«Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей...» |

Хорей 8 |

|

12 |

«Я работал на драге в посёлке Кытлым...» |

Анапест 4 |

|

13 |

«Молодость мне много обещала...» |

Хорей 5 |

|

14 |

«Когда мен ты мне репу расшибут...» |

Ямб 5 |

|

15 |

«Мой герой ускользает во тьму...» |

Полиметрическая форма на основе анапеста 3 |

Продолжение таблицы

|

16 |

«Не забухал, а первый раз напился...» |

Ямб 52 |

|

17 |

«Не забывай, не забывай...» |

Ямб 4 |

|

18 |

«Вы, Нина, думаете, вы...» |

Ямб 4 |

|

19 |

«Флаги красн., скамейки – синие...» |

Хорей разностопный |

|

20 |

«Больничная тара, черника...» |

Амфибрахий 3 |

|

21 |

«В обширном здании вокзала...» |

Ямб 4 |

|

22 |

«Включили новое кино...» |

Ямб 4 |

|

23 |

«В деревню Сартасы, как лето пришло...» |

Амфибрахий 4 |

|

24 |

«Мальчик-еврей принимает из книжек на веру...» |

Дактиль 5 |

|

II. |

||

|

1 |

Море |

Ямб 5 («мнимая проза») |

|

2 |

Осень |

Ямб 5 |

|

3 |

«Мы целовались тут пять лет назад...» |

Ямб 5 |

|

4 |

«В сырой наркологической тюрьме...» |

Ямб 5 («мнимая проза») |

|

5 |

«Нужно двинуть поездом на север...» |

Хорей 4 |

|

6 |

«Мне не хватает нежности в стихах...» |

Ямб 5 |

|

7 |

«Похоронных оркестров не стало...» |

Анапест 3 |

|

8 |

«Поздно, поздно! Вот – по небу прожектора...» |

Анапест 34 |

|

9 |

«А иногда отец мне говорил...» |

Ямб 5 |

|

10 |

Мальчики |

Ямб 5 |

|

11 |

«Вот здесь я жил давным-давно...» |

Ямб 4 («мнимая проза») |

|

12 |

«Много было всего, музыки было много...» |

Свободный рифмованный стих |

|

13 |

Почти элегия |

Ямб 5 |

|

14 |

«Россия – старое кино...» |

Ямб 4 |

|

15 |

«Трижды убил в стихах реального человека...» |

Полиметрическая композиция |

|

16 |

«У памяти на самой кромке...» |

Ямб 5 («мнимая проза») |

|

17 |

«Я улыбнусь, махну рукой...» |

Ямб 45 |

|

18 |

«Я вышел из кино, а снег уже лежит….» |

Ямб 6 |

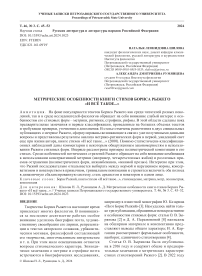

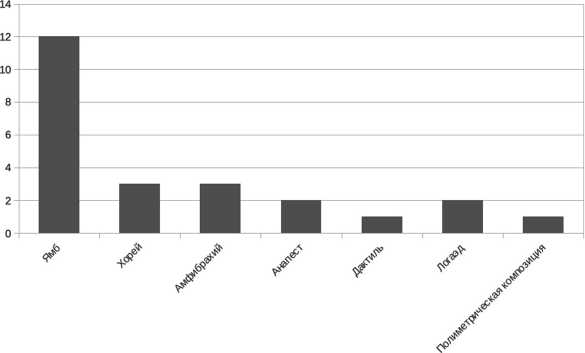

Количественное распределение метрических форм см. на рис. 1, 2.

Рис. 1. Количественное распределение стиховых форм в I части книги «И всё такое...»

Figure 1. Quantitative distribution of verse forms in Part I of the book And All That...

Рис. 2. Количественное распределение стиховых форм во II части книги «И всё такое...»

Figure 2. Quantitative distribution of verse forms in Part II of the book And All That...

В основных пропорциях наши наблюдения совпадают со статистикой, опубликованной О. В. Зыряновым и Д. А. Парамоновой. Но есть и некоторые расхождения. Они касаются, в частности, примеров полиметрии (термин П. А. Руднева [9] и Л. П. Новинской [7: 51–53]), не упомянутых в существующих публикациях. Рассмотрим их.

По определению П. А. Руднева, полиметриче-ская композиция – это

«такая структура стихотворного текста, при которой текст складывается из экспрессивно-автономных звеньев, написанных разными размерами и иногда чередующихся с прозой» [9: 227].

Первые три строфы и пятая строфа стихотворения «Мой герой ускользает во тьму» представляют собой чистый трехстопный анапест (при чтении в последней строке второй строфы «й» как слогообразующего «и», уже здесь приходится сделать оговорку).

«Мой герой ускользает во тьму.

Вслед за ним устремляются трое.

Я придумал его, потому что поэту не в кайф без героя.

Я его сочинил от уста лости, что ли, ещё от желанья быть услышанным, что ли, чита телю в кайф, грехам в оправданье» (21).

Четвертая, шестая и седьмая строфы каждая по-своему нарушают установленный ранее метр. Четвертая – переходом в последнем стихе к двухстопному амфибрахию с изменением анакрузы:

«Мне бы как-нибудь дошкандыбать до посмертной серебряной ренты, а ему, дармоеду, плевать на аплодисменты» (21).

Шестая сохраняет метр с усечением размера до 1 стопы (ан 3331):

«Воротник поднимаю пальто, закурив предварительно: время твое вышло. Мочи его, ребя, он – никто» (21).

Это все вкупе могло бы быть описано как трехсложник с переменной анакрузой. Но финальная строфа дает уже трехударный дольник (отметим сильные места подчеркиванием полужирного шрифта). Ритмическая инерция, общая тенденция стихотворения к трехударности, дважды нарушаемая усеченными финальными строками, заставляет пропустить ударения на словах «синий» и «слышу», объединив их с последующими в одно фонетическое слово, и разместить акцент на предлоге «по»:

«Синий л у ч с зеленц о й по кра я м преломл я ют кирп и чные ст е ны.

Слышу р ё в милиц е йской сир е ны, нарез а я п о пустыр я м» (21).

Неясно, как именно классифицировали О. В. Зырянов и Д. А. Парамонова этот случай: в опубликованных данных он отдельно нигде не называется. Вероятнее всего, как дольник. Но это, с нашей точки зрения, было бы упрощением: в разных строфах стихотворения поэт фактически использует разные метры (анапест, трехсложник с переменной анакрузой и дольник). Причем интересно, что от урегулированного силлабо-тонического стиха текст последовательно движется в сторону тоники.

Значимость строфы как метрико-ритмической и композиционной единицы поддерживается и двумя примерами акцентного стиха, в которых на фоне двух строф с урегулированными ударениями и неурегулированным междуиктовым интервалом появляются по одной строфе с неурегулированными и ударениями, и междуиктовым интервалом.

Как 5-иктный акцентный стих начинается стихотворение «Трижды убил в стихах реального человека...», но в последней строфе количество ударений перестает быть урегулированным. Количество ударений построчно может быть представлено так: 5655-5655-5442.

«Тр и жды уб и л в стих а х ре а льного челов е ка, и н а до д у мать, одн а жды он э ти стих и прочт ё т.

Посл е днее, что ув и жу, б у дет ул ы бка з е ка, т и па: в иск у сстве – э дак, в ж и зни – наобор о т.

В т ё мном подъ е зде и з допот о пной д у ры в бр ю хо шмальн е т и спр я чет за отвор о т пальт о . Н а до б ы ло выд у мывать, а не пис а ть с нат у ры.

Кт о вальн у л Бор и са? Кт о его знает, кт о !

Из друг о го подъ е зда в ы йдет, пройд я подв а лом, зат я нется “Белом о ром”, поправл я я муд е .

...В рай о нной библиот е ке засоп я т над журн а лами л ю ди из МВД» (47).

В стихотворении «Много было всего, музыки было много...», ритмически близком к предыдущему, наоборот, стабилизация количества ударений в строке идет от начала к концу. Количество ударений построчно может быть представлено так: 6542-3443-5555.

Ср.:

«Мн о го б ы ло всег о , м у зыки б ы ло мн о го, а в кинок а ссах бил е ты б ы ли почт и всегд а .

В красном трамвае хулиган с недотрогой ехали в никуда.

Музыки стало мало и пассажиров, ибо трамвай – в депо.

Вот мы и вышли в осень из кинозала и зашагали по длинной аллее жизни. Оно про лето было кино, про счастье, не про беду.

В посл е днем ряд у п и во и сигар е та.

Я никогд а не с я ду в п е рвом ряд у » (44).

Эти два случая зеркально похожи, и в строгом смысле это уже не совсем акцентный стих, они скорее демонстрируют в первом случае движение от акцентного стиха к свободному рифмованному, во втором случае («Много было всего, музыки было много...») – наоборот, от свободного рифмованного к акцентному стиху. Причем переход этот совершается внутри поэтического текста с использованием по-разному ритмически оформленных строф. На уровне строфы сохраняется единство метра.

Если говорить о тенденциях более общего плана, то нужно отметить специфику в использовании классических силлабо-тонических форм в книге Рыжего. Здесь есть примеры довольно консервативной для конца XX века метрики.

«Включили новое кино, и началась иная пьянка.

Но всё равно, но всё равно то там, то здесь звучит “Таганка”.

Что Ариосто или Дант!

Я человек того покроя – я твой навеки арестант и всё такое, всё такое» (28).

Два катрена пиррихированного 4-стопного ямба очень традиционны метрически. И важные для поэзии Рыжего остранняющие элементы здесь возникают не на уровне стиховой формы, как это было в ранее приведенных примерах, а на иных уровнях текста – композиционном и стилистическом. Таков финальный повтор эле- мента подчеркнуто разговорного характера – «и всё такое, всё такое», который стилистически заметно контрастирует с книжными, знаменующими собой высокую классику именами Ариосто и Данте.

Традиционность метрики в этом случае работает одновременно в нескольких направлениях. Во-первых, она приближает текст к читателю, в том числе к массовому читателю. Как самая привычная, ставшая классической. Как самая демократичная, то есть знакомая в том числе тем «пацанам с района», которыми окружен лирический герой Рыжего и поэтический опыт которых может ограничиваться принудительным знакомством с золотой классикой XIX века в дошкольном и школьном возрасте. А это преимущественно хореи и ямбы. Одновременно это может прочитываться и как некий вызов поэзии конца XX века с ее активными формальными поисками в области, например, верлибров. Можно назвать это своего рода радикальным консерватизмом, особенно в контексте отсылок автора к очень книжным для конца XX века образцам поэзии вроде Дениса Давыдова, Батюшкова и – если брать во внимание более широкий круг текстов поэта – особой любви к второстепенным, если пользоваться известным определением Н. А. Некрасова, русским поэтам вроде Аполлона Григорьева или Якова Полонского. Здесь новое у Рыжего – это основательно забытое старое.

Но консерватизм этот не шаблонный, часто консервативные формы обретают баланс в использовании нехарактерных для поэзии золотого века приемов – это многочисленные анжамбема-ны разных форм, о значении которых еще ничего или почти ничего не сказано. Приведем характерный пример пятистопного ямба с необычным в целом и довольно частым у Рыжего стихоразде-лом, разрывающим предлог со значимым словом в стихотворении «Осень»:

«Уж убран с поля начисто турнепс и вывезены свёкла и капуста.

На фоне развернувшихся небес шёл первый снег, и сердцу было грустно.

Я шёл за снегом, размышляя о бог знает чём, берёзы шли за мною.

С голубизной мешалось серебро, мешалось серебро с голубизною» (34).

Кроме того, собственно «мнимая проза» Бориса Рыжего есть радикальное остранение тех самых классических ямбов. Будь эти ямбы записаны традиционным способом, в столбик, это была бы вполне традиционная по форме по- эзия в стиле золотой классики. Однако поэт нарушает важное правило, стирает стихораздел. И текст перестает выглядеть консервативным, приобретает остранняющий и игровой характер. Стиховая структура легко выявляется и достраивается в необходимых местах при чтении благодаря ритмической упорядоченности и системе рифм:

«В кварталах дальних и печальных, что утром серы и пусты, где выглядят смешно и жалко сирень и прочие цветы, есть дом шестнадцатиэтажный, у дома тополь или клён стоит ненужный и усталый, в пустое небо устремлён, стоит под тополем скамейка, и, лбом уткнувшийся в ладонь, на ней уснул и видит море писатель Дима Рябоконь» (33).

Все это в целом свидетельствует об особом интересе Бориса Рыжего к сочетанию двух полярных начал стиха – порядка и анархии. Или в терминах Ю. М. Лотмана – «упорядоченности и нарушения упорядоченностей» [5: 53]. Интересно при этом, что Рыжий последовательно отказывается выбирать между нормой и нарушением нормы, консерватизмом и новаторством в привычном для поэта, видимо, уже банальном понимании и стремится включить оба полюса в динамичную сбалансированную систему. Стать архаистом и новатором в одном лице. Это и магистральная тема, и вообще закон художественного мира Рыжего. Этот закон последовательно проявляется на всех уровнях текста как бы по принципу дополнительности Нильса Бора. Настойчивое и находчивое соположение в одной плоскости стиха и прозы, упорядоченности и анархии, одновременное использование, казалось бы, исключающих друг друга разных систем стихосложения (см. разбор такого примера в статье И. А. Каргашина [4]) с последовательным отказом выбирать что-то одно всегда остраняет каждый из элементов этих антитез, заставляет читателя по-новому задаваться вопросами о сущности каждого из них. Этот отказ выбирать концептуализирован в последнем стихотворении первого раздела книги, в котором дано намеренное разрушение стереотипов национальных и культурных:

«Мальчик-еврей принимает из книжек на веру гостеприимство и русской души широту, видит берёзы с осинами, ходит по скверу и христианства на сердце лелеет мечту.

Следуя заданной логике, к буйству и пьянству твёрдой рукою себя приучает, и тут – видит берёзу с осиной в осеннем убранстве, делает песню, и русские люди поют.

Что же касается мальчика, он исчезает.

А относительно пения – песня легко то форму города некоего принимает, то повисает над городом, как облакo» (30).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, тексты книги «И всё такое...» в значительной степени подтверждают уже установленные закономерности метрического почерка Бориса Рыжего (доминирование силлабо-тонического стиха) и одновременно позволяют увидеть важные, ранее не привлекавшие внимания детали. Владение формами силлабо-тонического, тонического и свободного стиха, их комбинирование как в общем целом всей книги, так и в рамках полиметрических композиций отдельных стихотворений характеризуют широкий литературный кругозор автора, его поэтическую искушенность, внимание к историческому разнообразию и динамике форм русской поэзии. Заслуживает внимания обращение к таким разным, формировавшимся как альтернатива друг другу, стиховым формам именно в пределах одной поэтической книги. При этом классические размеры претерпевают заметную трансформацию: привычное звучание силлабо-тонических метров осложняется введением усечений размера и ритмических акцентов в последнем стихе строфы, активным использованием анжамбеманов, введением авангардистских элементов в графическом оформлении текстов («мнимая проза»). Наряду с классическими консервативными формами, давно освоенными русской поэзией (4-стопными ямбами, например), есть примеры переходности стиховых форм в разных областях – от размера до системы стихосложения.

Эти особенности метрического почерка Бориса Рыжего выделяют его книгу на фоне распространенной во второй половине XX века, кажущейся почти неизбежной ситуации выбора для поэтов, какой традиции следовать – хорошо усвоенной и авторами, и широкими кругами читателей силлабо-тонике золотого века или отсылающей к элитарности модернизма тонике века серебряного. И это не просто метрическая всеядность: отказ от противопоставления в пользу взаимно дополняющих друг друга противоположностей (поэзия и проза, частые обращения к книжной культуре и сниженная лексика и т. д.) можно проследить на разных уровнях поэтики и стилистики книги. Сделанные наблюдения открывают перспективные, с нашей точки зрения, векторы в дальнейшем исследовании поэтики Бориса Рыжего, особенно его строфики, которая пока не становилась предметом специального изучения, а также явлений полиметрии, переходных метрических форм, их семантики, в том числе в текстах, не вошедших в книгу стихов «И всё такое...».

Список литературы Метрические особенности книги стихов Бориса Рыжего «И всё такое...»

- Рыжий Б. И всё такое.: Стихотворения. СПб.: Пушкинский фонд, 2000. 56 с. Далее стихотворения Б. Рыжего приводятся по этому изданию с указанием страницы в круглых скобках.

- Гумилев Н. С. Стихотворения и поэмы. М., 1988. С. 257.

- Гаспаров М. Л. Статистическое обследование русского трехударного дольника // Теория вероятностей и ее применение. 1963. Т. 8, вып. 1. С. 102-108.

- Зырянов О. В. Стиховая форма Бориса Рыжего: заметки к теме // Борис Рыжий: поэтика и художественный мир: Сб. науч. ст. и докл. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. С. 64-79.

- Казарин Ю. Поэт Борис Рыжий. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. 324 с.

- Каргашин И. А. «Квадрат Б. Р.»: экспериментальная поэзия Бориса Рыжего // В кругу друзей, коллег, учеников: Сб. науч. ст. к 75-летию проф. Бориса Павловича Иванюка. Елец: Елецкий гос. ун-т им. И. А. Бунина, 2023. С. 97-102.

- Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста: Структура стиха. Л.: Просвещение, 1972. 271 с.

- Лотман Ю. М. Пушкин. СПб.: Искусство-СПБ, 2003. 847 с.

- Новинская Л. М. Введение в стиховедение: Метрика. Ритмика. Строфика. Стих и смысл: Учеб. пособие для студентов филолог. фак. вузов. Петрозаводск: КГПУ, 2003. 134 с.

- Парамонова Д. А. Метрическая организация текстов Б. Б. Рыжего и ее художественная роль в формировании поэтики автора // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. 2022. № 3 (33). С.121-128.

- Руднев П. А. О соотношении монометрических и полиметрических конструкций в системе стихотворных размеров А. Блока // Русская советская поэзия и стиховедение. М., 1969. С. 227-243.

- Сильман Т. Заметки о лирике. Л.: Сов. писатель. Ленингр. отд-ние, 1977. 223 с.