Межбюджетные трансферты и их влияние на сокращение диспропорций регионального развития

Автор: Сафина А.И.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 2 т.11, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена оценке взаимосвязи между межбюджетными трансфертами из федерального в региональные бюджеты и ростом реальных доходов населения. Было выявлено, что коэффициент Джини, отражающий отклонение распределения дохода от абсолютного равного распределения, в целом по стране и для отдельных субъектов Российской Федерации чуть выше значения 0,4, что, по определению Всемирного банка, является критическим уровнем неравенства. Таким образом, в России сохраняется устойчиво высокий уровень межрегионального неравенства по доходам населения. Путем оценки у- и в-конвергенций социально-экономических показателей 74 регионов России в 2000-2021 гг. сделан вывод о наличии процесса сближения реальных доходов на душу населения, однако роль межбюджетных трансфертов в этом неочевидна. Положительное и значимое влияние было зафиксировано в основном за счет субсидий, что может быть объяснено инфраструктурным характером их предоставления. Примечательно, что дотации, являясь прямым инструментом выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, в основе которых лежит формализованный подход расчета, не оказали значимого влияния на рост реальных доходов населения. Вклад межбюджетных трансфертов неоспорим в случае бюджетного или доходного выравнивания, однако оно не является устойчивым фактором регионального роста. В модель дополнительно были включены такие показатели, как уровень инфляции, инвестиции в основной капитал, доля работников государственных органов и органов местного самоуправления в среднегодовой численности занятых, отношение численности занятого населения к общей численности населения, размер назначенных пенсий и т. д. Последнее оказало положительное влияние на конвергенцию реальных подушевых доходов, что согласовывается с полученными в исследовательской среде результатами.

Межбюджетные отношения, межбюджетные трансферты, субсидии, субвенции, дотации, конвергенция

Короткий адрес: https://sciup.org/149143848

IDR: 149143848 | УДК: 332.142.2, | DOI: 10.15688/re.volsu.2023.2.7

Текст научной статьи Межбюджетные трансферты и их влияние на сокращение диспропорций регионального развития

DOI:

Проблема высокой межрегиональной дифференциации остается в фокусе экономической политики России, так как согласно многим исследованиям она является одной из причин замедления экономического роста, а также обуславливает необходимость перераспределительной политики для поддержки менее развитых регионов и обеспечения сбалансированного пространственного развития [Mankiw, Romer, Weil, 1992; Thorbecke, Charumilind, 2002; Lessmann, 2014; Floerkemeier, Spatafora, 2021; Panzera, Postiglione, 2021]. Другие исследователи отмечают, что финансовая автономия способствует лучшему соответствию между предоставлением государственных (муниципальных) услуг и предпочтениями граждан и их готовностью платить, стимулируя прозрачность и подотчетность, тем самым повышая их эффективность [Oates, 1972].

Фискальные отношения между различными уровнями публичной власти являются ключевым определяющим компонентом институциональной структуры, который может повлиять на региональную конвергенцию и неравенство между территориями. Распределение налоговых и расходных полномочий между центральными и местными органами власти влияет на реализацию экономической политики и в конечном счете на ее результаты с точки зрения роста и регионального неравенства.

В связи с этим в работе предпринята попытка оценить влияние межбюджетных трансфертов на сокращение диспропорций социальноэкономических показателей, характеризирующих развитие регионов России.

Причины регионального неравенства и его проявление в России

Региональное неравенство может быть устойчивым и самоподдерживающимся. Исследователями выделяются географические и институциональные факторы, которые объясняют причины его возникновения [Roses, Wolf, 2021; Corvers, Mayhew, 2021]. Различия в географическом положении или различия первой природы оказали значительное и стойкое воздействие на региональные экономические события в историческом разрезе. Благоприятные природные факторы (климат, качество почвы, доступ к угольным месторождениям, близость к крупным морским портам и др.) являются примерами регионального богатства природными ресурсами, которые когда-то привели к быстрому росту в некоторых районах, а их отсутствие – к отсутствию развития в других.

Институциональные факторы или факторы второй природы в большей степени являются следствием предыдущих экономических и политических действий. Сюда авторы относят доступ к рынкам и размер близлежащих региональных рынков, поскольку они отражают покупательную способность, зависящую не только от численности населения, но и от его структуры занятости и доходов. Эффекты агломерации и растущая отдача от масштаба также попадают в эту категорию. Как следует из терминов, различия второй природы часто были следствием различий первой природы.

В связи с неоднородностью условий в каждом отдельно взятом регионе перед государ- ством встает вопрос гармонизации пространственного развития и имплементации соответствующих мер для ее достижения.

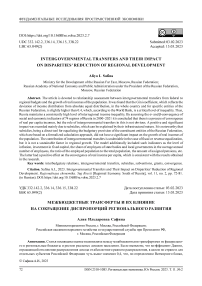

В целом обозначенный Всемирным банком еще в 2006 г. критический уровень неравенства доходов выше 0,4 до сих пор остается актуальным [World Bank, 2006]. Показатель рассчитан с помощью индекса Джини и отражает насколько распределение дохода между субъектами отклоняется от абсолютного равного распределения. Так, по итогам 2021 г., как и в среднем за 2000–

2020 гг., показатель для России составил 0,41, что сигнализирует о наличии существенных диспропорций по стране (рис. 1).

На уровне субъектов Российской Федерации по итогам 2021 г. значение коэффициента Джини было выше 0,4 в девяти регионах (по убыванию – ЯНАО, Москва, Ненецкий АО, Краснодарский край, Республика Адыгея, Чукотский АО, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область), еще в семи значение колеблется от 0,39 до 0,399 (рис. 2).

Рис. 1. Доходное неравенство в России и в отдельных субъектах РФ в 2000–2021 гг., коэффициент Джини Примечание. Составлено автором на основе данных Росстата.

Рис. 2. Региональные значения коэффициента Джини в 2021 году Примечание. Составлено автором на основе данных Росстата.

Регионы России значительно дифференцированы по уровню экономического потенциала, потребностям в предоставлении общественных благ, стоимости ресурсов для предоставления государственных услуг и другим характеристикам. Это обусловливает неравные бюджетные возможности регионов в предоставлении общественных благ, а также в стимулировании экономического развития.

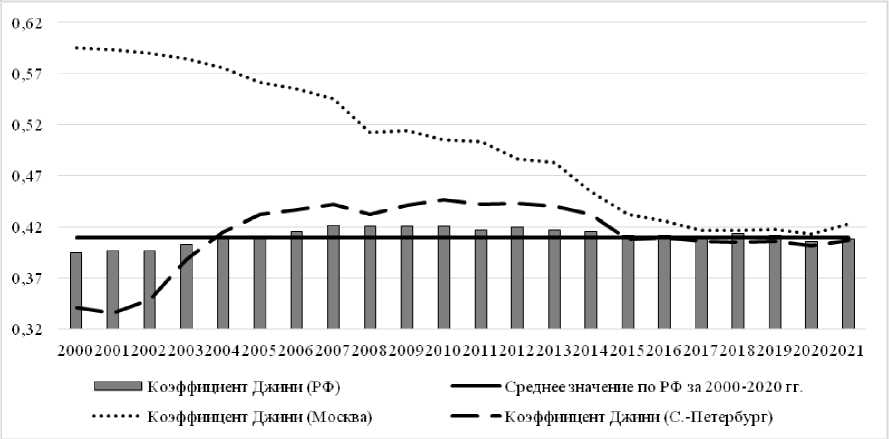

Однако, если говорить про региональные финансы, то система межбюджетных отношений смогла снизить неравенство регионов по показателю бюджетной обеспеченности. На рисунке 3 представлена кривая Лоренца, демонстрирующая неравномерность обеспеченности бюджетов регионов доходами. На графике представлены собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы) и выровненные доходы (собственные доходы и межбюджетные трансферты из федерального бюджета). По итогам 2022 г. до распределения межбюджетных трансфертов коэффициент Джини был равен 22,6 %, после распределения – 13,4 %. Неоднородность в бюджетной обеспеченности снижается, тем не менее, сохраняется на значительном уровне.

Проблема бюджетных дисбалансов и рассмотрение возможностей их выравнивания или смягчения являются одним из ключевых направлений региональной политики. Существенный рост трансфертов наблюдался в период кризиса 2008– 2009 гг., в пандемийном 2020–2021 гг.: в последние годы объем федеральной финансовой помощи достиг рекордных 3,7 трлн рублей. Увеличение объема межбюджетных трансфертов в первую очередь направлено на реализацию национальных целей развития и повышение финансовой устойчивости субъектов в свете внешних угроз и дестабилизирующих факторов [Климанов, Сафина, 2018; Михайлова, Сафина, 2017]. К тому же во многих регионах России пандемия COVID-19 оказала непропорционально негативное воздействие на менее развитые субъекты, и это тоже стало причиной усиления внимания правительства через предоставление межбюджетных трансфертов.

Тем не менее важно оценить, какие эффекты оказывает предоставление межбюджетных трансфертов на региональную конвергенцию.

Методология исследования

Основываясь на широких научных работах, посвященных оценке политики выравнивания [Полбин, 2022; Михайлова, 2017; Вакуленко, 2013; Guriev, Vakulenko, 2012], в данном исследовании анализ будет проводиться через изучение сближения социально-экономических показателей (σ- и β-конвергенции) на примере 74 российских регионов 1 в 2000–2021 годах.

В качестве зависимой переменной был выбран показатель реального дохода на душу населения (отношение номинальных среднедушевых доходов к величине прожиточного минимума, установленной в каждом рассматриваемом регионе).

Такой подход к определению реальных доходов населения, в отличие от использования индекса потребительских цен, обосновывается тем, что она позволяет контролировать на дифферен-

Рис. 3. Бюджетное неравенство регионов России в 2022 г. Кривая Лоренца Примечание. Составлено на основе данных Росстата и Федерального казначейства.

циацию инфляции в разрезе регионов [Вакуленко, 2013], на изменение материального положения населения и уровня бедности [Авраамова и др., 2017; Протасова, 2010], также является бенчмарком социальной защиты населения в связи с тем, что ложится в основу реализации государственных социальных стандартов и гарантий населения [Кабашова, Тиунова, 2016].

Переменные модели представлены через логарифмы следующих показателей (табл. 1).

Оценка модели σ-конвергенции и безусловной β-конвергенции

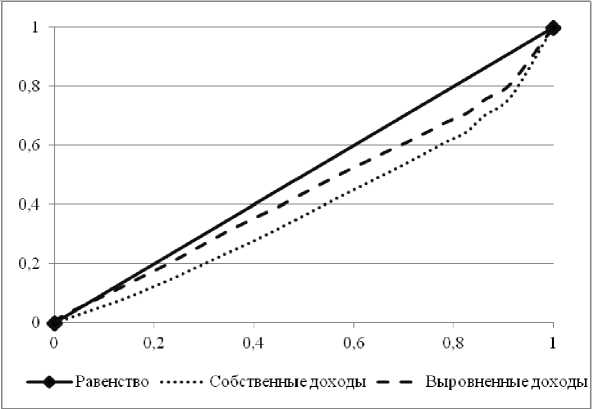

Оценка σ-конвергенции произведена через расчет коэффициента вариации 2 (рис. 4).

Различия в ВРП на душу населения между субъектами Российской Федерации, который за- частую служит ключевым показателем фискальных диспропорций или различий в доходах, существенны и мало изменились за последние два десятилетия. В целом дисперсия ВРП на душу населения на всем рассматриваемом периоде остается достаточно высокой.

В случае среднедушевых доходов и заработной платы за последние 10 лет произошла стабилизация дисперсии по заработной плате, а по доходам на душу населения с 2018 г. наблюдается ее увеличение. Тем не менее дисперсия гораздо ниже, чем по ВРП на душу населения. В целом же нельзя однозначно утверждать о присутствии явления σ-конвергенции, особенно в разрезе ВРП на душу населения, но также нельзя сказать, что имело место устойчивое расхождение показателей.

Оценка β-конвергенции по реальным подушевым доходам была произведена в целом для

Таблица 1

Описание используемых в модели переменных

|

Переменная |

Показатель (натуральный логарифм) |

Источник |

|

LN (Income) |

Реальные доходы на душу населения i -го региона |

Росстат |

|

LN (Growth_income) |

Средние темпы роста доходов на душу населения i -го региона |

Росстат |

|

LN (CPI) |

Индекс потребительских цен в i -м регионе |

Росстат |

|

LN (Inv-1) |

Инвестиции в основной капитал с лагом в 1 год |

Росстат |

|

LN (Pension) |

Средний размер назначенных пенсий в i -м регионе |

Росстат |

|

LN (PubServants Share) |

Доля работников государственных органов и органов местного самоуправления в среднегодовой численности занятых i -го региона |

Росстат |

|

LN (Employment) |

Отношение численности занятого населения к общей численности населения i -го региона |

Росстат |

|

LN (Grants), (Dot), (Sub), (Subv) |

Прирост безвозмездных поступлений (дотаций, субсидий, субвенций) в консолидированные бюджеты i -го региона |

Федеральное казначейство |

Примечание. Составлено автором.

Риc. 4. Коэффициенты вариации социально-экономических характеристик субъектов Федерации*

Примечание . * – рассчитано для 74 регионов; составлено на основе данных Росстата и Федерального казначейства.

анализируемого периода и для отдельных четырех временных отрезков. Результаты представлены в таблице 2. Как видно, для всех рассматриваемых периодов, кроме 2010, 2015 гг., происходило сближение по реальным доходам на душу населения между регионами (коэффициенты при переменной LN_Income отрицательны и статистически значимы на 1%-м уровне). По результатам теста Уайта для всех оценок гетероскедас-тичность отсутствует.

Оценка модели условной β-конвергенции по реальному доходу на душу населения

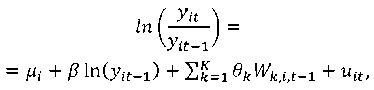

Для оценки β-конвергенции используется следующая формула, впервые предложенная [Barro, Sala-i-Martin, 1992]:

где – матрица переменных, характеризующих экономический рост.

В модель дополнительно были включены следующие переменные, основываясь на [Guriev, Vakulenko, 2012; Sorens, 2014; Haaf, Kool, 2017]: уровень инфляции, общий объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета, а также объем отдельных видов (дотаций, субсидий и субвенций), индекс физического объема инвес- тиций в основной капитал, доля работников государственных органов и органов местного самоуправления в среднегодовой численности занятых, отношение численности занятого населения к общей численности населения, размер назначенных пенсий i-го региона.

Полученные результаты представлены в таблице 3. Согласно результатам тестов, предпочтительной оказалась модель с фиксированными эффектами.

Не все социально-экономические факторы, включенные в уравнение регрессии, оказались значимы. Тем не менее коэффициенты при переменной LN_Income отрицательны и статистически значимы на 1%-м и 5%-м уровнях, значит, сближение подушевых доходов присутствует во всех спецификациях.

Проинтерпретируем полученные результаты. Рост инфляции (переменная CPI значима для базовых спецификаций (1), (2), (3)) нивелирует рост реальных доходов населения. Влияние инвестиций в основной капитал неочевидно, коэффициенты при переменной положительны, но незначимы.

Ожидаемо положительно повлияло на рост реальных доходов на душу населения размер назначенных пенсий (коэффициенты при переменной положительные и значимы для всех спецификаций на 5%-м и 10%-м уровнях значимости). Это подтверждает выводы [Малкина, 2015], что опережающий рост пенсий привел к росту доходов в средне- и менее развитых регионах, особенно в тех регионах, где преобладает постаревшее население. Уровень за-

Таблица 2

Оценка модели безусловной β-конвергенции для реального дохода на душу населения

|

LN (Growth_income) |

|||||

|

2000– 2005 |

Коэффициент |

Ст. ошибка |

t-статистика |

p-значение |

|

|

const |

0,1221 |

0,0054 |

22,33 |

0,0000*** |

|

|

LN_Income |

–0,1192 |

0,0153 |

–7,790 |

0,0000*** |

|

|

F(1, 72) = 60,6839 |

Prob>F = 0,0000 |

R2= 0,6192 |

N = 74 |

||

|

2005– 2010 |

const |

0,1070 |

0,0094 |

11,39 |

0,0000*** |

|

LN_Income |

–0,0793 |

0,0126 |

–6,299 |

0,0000*** |

|

|

F(1, 72) = 39,6788 |

Prob>F = 0,0000 |

R2 = 0,4293 |

N = 74 |

||

|

2010– 2015 |

const |

0,0295 |

0,0166 |

1.799 |

0,0795* |

|

LN_Income |

–0,0259 |

0,0161 |

–1,614 |

0,1109 |

|

|

F(1, 72) = 2,6051 |

Prob>F = 0,1109 |

R2 = 0,0350 |

N = 74 |

||

|

2015– 2021 |

const |

0,0328 |

0,0109 |

2,999 |

0,0037*** |

|

LN_Income |

–0,0300 |

0,0108 |

–2,759 |

0,0073*** |

|

|

F(1, 72) = 7,6111 |

Prob>F = 0,0073 |

R2 = 0,656 |

N = 74 |

||

|

2000– 2021 |

const |

0,0474 |

0,0011 |

40,28 |

0,0000*** |

|

LN_Income |

–0,0385 |

0,0027 |

–14,29 |

0,0000*** |

|

|

F(1, 72) = 204,18 |

Prob>F = 0,0000 |

R2 = 0,7393 |

N = 74 |

||

Примечание. Составлено автором.

нятости, согласно коэффициентам и значимости для отдельных моделей, также привел к увеличению реальных доходов.

Интересен результат, связанный с анализом влияния доли работников государственных органов и органов местного самоуправления в среднегодовой численности занятых и ростом реальных доходов населения. Во всех спецификациях коэффициент при переменной отрицательный и значим на 5%-м и 10%-м (для модели (4)) уровнях. Это может быть связано с тем, что, как правило, доля чиновников выше в малонаселенных регионах, отличающихся пониженными среднедушевыми показателями.

Влияние межбюджетных трансфертов для базовых моделей неочевидно. Однако расширенные спецификации (4), (5), (6) показывают, что субсидии, являясь стимулом регионального роста, способствовали росту реальных доходов населения. Положительное влияние субсидий объясняется тем, что эти целевые трансферты зачастую носят инфраструктурный характер и создают благоприятные условия для развития. Данный результат подтверждается и ранее проведенными исследованиями [Михайлова, Климанов, Сафина, 2018; Михайлова, 2017].

В расширенной спецификации (4) коэффициент при переменной LN (Subv) положительный и значим на 10%-м уровне. Это можно объяснить через алгоритм расчета объема субвенции i -му региону, на основе которого лежит количество жителей. Таким образом, регионы с наибольшей плотностью населения получают больший объем субвенций.

Примечательно, что дотации, являясь прямым инструментом выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, в основе которых лежит формализованный подход расчета, не оказали значимого влияния на рост реальных доходов населения, что может быть взаимоувязано с нецелевым и более управленческим характером его предоставления.

Таблица 3

Оценка модели условной β-конвергенции для реального дохода на душу населения

|

Переменные |

LN (Growth_income) |

|||||

|

(1) FE |

(2) RE |

(3) pooled |

(4) FE |

(5) RE |

(6) pooled |

|

|

Const |

0,0232*** (0,2217) |

0,1225** (0,2091) |

0,1586*** (0,2138) |

0,0390*** (0,1659) |

0,1228** (0,2134) |

0,1578* (0,0985) |

|

LN_Income |

–0,0396*** (0,0054) |

–0,0446*** (0,0050) |

–0,0438*** (0,0054) |

–0,0465*** (0,0056) |

–0,0429*** (0,0052) |

–0,0423** (0,0053) |

|

LN (CPI) |

–0,0016* (0,0054) |

–0,0430* (0,0374) |

–0,0432** (0,0367) |

–0,0313 (0,0479) |

–0,0370 (0,0378) |

–0,0385 (0,0435) |

|

LN (Inv-1) |

0,0011 (0,0023) |

0,0006 (0,0021) |

0,0000 (0,0023) |

0,0024 (0,0005) |

0,0002 (0,0022) |

0,0002 (0,0000) |

|

LN (Pension) |

0,0005** (0,0144) |

0,0107* (0,0134) |

0,0074* (0,0014) |

0,0028* (0,0013) |

0,0052* (0,0142) |

0,0027* (0,0132) |

|

LN (PubServants Share) |

–0,0118** (0,0033) |

–0,0130** (0,0032) |

–0,0132** (0,0035) |

–0,0114* (0,0002) |

–0,0125** (0,0033) |

–0,0126** (0,0001) |

|

LN (Employment) |

0,0356** (0,0151) |

0,0294** (0,0149) |

0,0330* (0,0182) |

0,0381 (0,0199) |

0,0349** (0,0155) |

0,0370 (0,0215) |

|

LN (Grants) |

0,0000 (0,0009) |

0,0007 (0,0008) |

0,0005 (0,0007) |

|||

|

LN (Dot) |

0,0003 (0,0006) |

0,0003 (0,0006) |

0,0004 (0,0004) |

|||

|

LN (Sub) |

0,0002** (0,0007) |

0,0002** (0,0008) |

0,0000* (0,0006) |

|||

|

LN (Subv) |

0,0044* (0,0000) |

0,0064 (0,0004) |

0,0006 (0,0001) |

|||

|

Тест на различие констант в группах (p-значение) |

0,0000 |

0,0000 |

||||

|

Тест Хаусмана (p-значение) |

0,0000 |

0,0000 |

||||

|

Тест Бреуша–Пагана (p-значение) |

0,0154 |

0,0018 |

||||

|

N |

296 |

296 |

296 |

296 |

296 |

296 |

Примечание. Рассчитано автором.

Заключение

Проведенный анализ показал, что в 2000– 2021 гг. у регионов России действительно происходило сближение реальных доходов на душу населения. Роль межбюджетных трансфертов в обеспечении данного сближения неочевидна, только в случае субсидий оправдалась гипотеза о положительном влиянии федеральной финансовой помощи на конвергенцию показателей регионов.

В связи с этим в отличие от бюджетного выравнивания (см. рис. 3) эффективность выравнивания социально-экономического развития регионов вызывает ряд вопросов. Система межбюджетных отношений способствует снижению бюджетного неравенства между регионами, часть межбюджетных трансфертов (дотации) повышают бюджетную обеспеченность субъектов Российской Федерации, когда их налоговая база ниже стандартной налоговой базы по стране, а уровень расходов – гораздо выше. Но так как отстающие регионы чаще всего находятся в устойчивом и самоподдерживающемся равновесии, конкретные изменения, направленные на повышение бюджетной обеспеченности, могут оказаться также неэффективными, поскольку другие регионообразующие элементы остаются константой.

Возможно, анализ на основе всех субъектов Российской Федерации дал бы иные результаты, тем не менее выводы данной статьи не противоречат результатам, полученным ранее в исследовательской среде.

Список литературы Межбюджетные трансферты и их влияние на сокращение диспропорций регионального развития

- Авраамова Е. М., Бурдяк А. Я., Гришина Е. Е., Зубаревич Н. В. и др., 2017. 2016: Социально-экономическое положение населения – продолжающийся кризис или новая реальность? М.: Дело. 104 с.

- Вакуленко Е. С., 2013. Ведет ли миграция населения к межрегиональной конвергенции в России? // Вестник НГУЭУ. № 4. С. 239–264.

- Кабашова Е. В., Тиунова Е. А., 2016. Прожиточный минимум и его влияние на доходы населения // NovaInfo.ru. Т. 3, № 55. С. 177–181.

- Климанов В., Сафина А., 2018. Эволюция системы предоставления межбюджетных трансфертов в России: новые перспективы // Проблемы теории и практики управления. № 11. С. 9–18.

- Малкина М. Ю., 2015. Исследование факторов межрегиональной конвергенции/дивергенции реальных доходов и «социального благополучия» регионов РФ // Вопросы регулирования экономики. Т. 6, № 4. С. 111–119. DOI: 10.17835/2078-5429.2015.6.4.111-119

- Михайлова А. А., 2017. Межбюджетные трансферты как механизм стимулирования роста экономики регионов // Финансовый журнал. № 3 (37). С. 49–56.

- Михайлова А. А., Климанов В. В., Сафина А. И., 2018. Влияние межбюджетных трансфертов на экономический рост и структуру региональной экономики // Вопросы экономики. № 1. С. 91–103. DOI: 10.32609/0042-8736-2018-1-91-103

- Михайлова А., Сафина А., 2017. Межбюджетные отношения: из прошлого в будущее // Проблемы теории и практики управления. № 11. С. 22–34.

- Полбин А. В., 2022. Конвергенция неравенства доходов в российских регионах // Пространственная экономика. Т. 18, № 4. С. 68–92. DOI: 10.14530/se.2022.4.068-092

- Протасова Е. Л., 2010. Состояние и динамика уровня доходов населения Российской Федерации в современных условиях // Социально-экономические явления и процессы. № 5 (21). С. 89–92.

- Barro R. J., Sala-i-Martin X., 1992. Convergence // Journal of Political Economy. Vol. 100 (2). P. 223–251. DOI: 10.1086/261816

- Corvers F., Mayhew K., 2021. Regional Inequalities: Causes and Cures // Oxford Review of Economic Policy. Vol. 37 (1). P. 1–16. DOI: 10.1093/oxrep/graa067

- Floerkemeier H., Spatafora N., 2021. Regional Disparities, Growth, and Inclusiveness // IMF Working Papers. URL: http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=50076

- Guriev S., Vakulenko E., 2012. Convergence Between Russian Regions // CEFIR/NES Working Paper Series. Working Paper. No. 180. URL: https://www.hse.ru/data/2012/10/10/1247111076/vakulenko.pdf

- Haaf K., Kool C. J. M., 2017. Determinants of Regional Growth and Convergence in Germany // USE Discussion Paper Series. Vol. 17-12, iss. 12. P. 1–32.

- URL: https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/355264/REBO_USE_DP_2017_1712.pdf

- Lessmann C., 2014. Spatial Inequality and Development. Is There an Inverted-U Relationship? // Journal of Development Economics. Vol. 106. P. 35–51. DOI: 10.1016/j.jdeveco.2013.08.011

- Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N., 1992. A Contribution to the Empirics of Economic Growth // The Quarterly Journal of Economics. Vol. 107, iss. 2. P. 407–437.

- Oates W. E., 1972. Fiscal Decentralization. N. Y.: Harcourt Brace Jovanovich. URL: https://archive.org/details/fiscalfederalism0000oate

- Panzera D., Postiglione P., 2021. The Impact of Regional Inequality on Economic Growth: a Spatial Econometric Approach // Regional Studies. Vol. 56 (5). P. 1–17. DOI: 10.1080/00343404.2021.1910228

- Roses J. R., Wolf N., 2021. Regional Growth and Inequality in the Long Run: Europe, 1900–2015 // Oxford Review of Economic Policy. Vol. 37 (1). P. 17–48. DOI: 10.1093/oxrep/graa062

- Sorens J., 2014. Does Fiscal Federalism Promote Regional Inequality? An Empirical Analysis of the OECD, 1980–2005 // Regional Studies, Taylor & Francis Journals. Vol. 48 (2). P. 239–253. DOI: 10.1080/00343404.2012.661851

- Thorbecke E., Charumilind C., 2002. Economic Inequality and Its Socioeconomic Impact // World Development. Vol. 30 (9). P. 1477–1495. DOI: 10.1016/S0305-750X(02)00052-9

- World Bank, 2006. Equity and Development: World Development Report 2006. N. Y.: The World Bank and Oxford University Press. URL: http://hdl.handle.net/10986/5988