Междисциплинарный подход к коррекции речевых нарушений у детей с аномалиями окклюзии зубных рядов

Автор: Бабиева Нигина Сафоевна, Швец Анна Валериевна, Багомедова Загидат Магомедовна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 1-2 (39-40), 2020 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью применения междисциплинарного подхода в целенаправленной работе по речевому развитию детей. Статья ориентирована на определение границ компетенций специалистов для оказания максимально эффективной помощи пациенту. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является междисциплинарный подход к коррекции речевых нарушений у детей с аномалиями окклюзии зубных рядов, способствующий эффективному взаимодействию специалистов и составлению индивидуального плана терапии для каждого ребенка. В результате проведенного исследования были значительно ускорены коррекционные мероприятия по устранению различных нарушений речевой иннервации. Сформировался стереогноз в органах артикуляции, что активизировало кинестетические афферентации и способствовало созданию сенсомоторного базиса для нормативного произношения звуков. Материалы статьи могут быть полезны для логопедов, дефектологов, ортодонтов, стоматологов.

Междисциплинарный подход, коррекция речи, речевая патология, кинестезия, миофункциональная коррекция

Короткий адрес: https://sciup.org/14117506

IDR: 14117506

Текст научной статьи Междисциплинарный подход к коррекции речевых нарушений у детей с аномалиями окклюзии зубных рядов

Одной из приоритетных задач развития российского общества является формирование здорового поколения. Своевременная сформи-рованность всех функций ребёнка позволяет адаптироваться к новым условиям действительности и достичь социально-психологического благополучия. В настоящее время растет число детей, имеющих те или иные проблемы с развитием физического и психического здоровья.

Количество детей с задержой речевого развития различной этиологии имеет тенденцию к увеличению. Раннее выявление и предупреждение функциональных нарушений речевых расстройств позволит добиться полноценного развития детей.

Аномалии периферического речевого аппарата обусловлены множеством причин органического и функционального характера.

Невозможно представить здоровое поколение без правильно сформированного артикуляционного аппарата. Одной из функций артикуляционного аппарата является речевая иннервация. Логопед-дефектолог проводит коррекцию звукопроизношения и устраняет недостатки речевого развития, стимулирует развитие речи при её отсутствии.

Однако эффективность результатов речевой коррекции зависит в том числе от понимания логопедом принципов роста и развития зубочелюстной системы (ЗЧС) и организма человека в целом. Умение своевременно выявить сопутствующие факторы риска развития аномалий прикуса, ведущих к нарушению речи, такие как нарушение носового дыхания, положение и функция языка, а также их своевременная коррекция даёт возможность логопеду-дефектологу принимать активное участие в формировании здорового поколения.

Навыки логопеда-дефектолога дифференцировать нарушения дают возможность определять границы своих компетенций и своевременно направлять детей к смежным специалистам (ортодонту, детскому стоматологу, гигиенисту, оториноларингологу, неврологу) для оказания максимально эффективной помощи пациенту.

Приступая к работе с детьми, логопеды, как правило, не имеют возможности получить полноценную оценку о состоянии артикуляционного аппарата ребёнка, так как в направлении центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК) отсутствует заключение ортодонта и лор-врача. В то же время за последние годы из сферы деятельности ортодонта практически полностью исчезла профилактическая ра- бота с дошкольниками и школьниками по причине отмены стоматологических кабинетов в большинстве образовательных учреждений страны. Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.04.2006 № 289 в рабочую сферу ортодонта включаются лечебная, диагностическая и профилактическая компетенция по поддержанию здоровья детей с первых месяцев жизни [1]. Таким образом, в настоящее время затруднён тесный контакт логопеда и ортодонта. Восстановление междисциплинарного взаимодействия ведёт к расширению профессионального кругозора специалистов и более качественной коррекции функций артикуляционного аппарата и в частности речи.

Одним из важных факторов, определяющих развитие артикуляционного аппарата, зубочелюстной системы и правильного смыкания з у-бов, является действие мышц челюстно-лицевой области во время жевания, глотания, дыхания и речи, а также в состоянии покоя. Нарушение миодинамического равновесия между мышцами — мощный этиопатогенетический фактор возникновения аномалий положения зубов и развития челюстей , приводящий к аномалии окклюзии (аномалии прикуса) [2]. Восстановление функций мышечных паттернов, соответствующих функциям глотания, физиологического дыхания, артикуляции, является одной из главных задач логопедической коррекции.

Миофункциональная терапия — это один из современных методов, применяемых для восстановления миодинамического равновесия пе-риоральной мускулатуры, в том числе в логопедии. Результатом адекватной миофункциональной коррекции будет являться восстановленное носовое дыхание, нормальное положение и функции мышц челюстно-лицевой области, нормальный рост и развитие всего артикуляционного аппарата. Миофункциональный подход подразумевает междисциплинарное взаимодействие и составление индивидуального плана терапии для каждого ребенка.

В логопедической практике отмечается прямая взаимосвязь аномалии прикуса и нарушения произношения. Органическая (механическая) дислалия — нарушения звукопроизношения, обусловленные анатомическими дефектами органов артикуляции и наблюдающиеся при сохранном слухе и сохранной иннервации периферического аппарата речи [4, с. 5]. Для речи детей с анатомическими деформациями органов артикуляции характерны следующие соответствия нарушения фонетического строя речи и аномалии ЗЧС, представленные в таблице 1 [3].

Таблица 1

Соответствия нарушения фонетического строя речи и аномалии ЗЧС

|

Сигматизм (С.) Прикус |

Сигма-тизм свистящих зв. С, С’, З, З’, Ц |

Межзубный сигма-тизм |

Боковой сигма-тизм |

Призуб-ный сигма-тизм |

Губнозубной сигма-тизм |

Шипящий сигма-тизм |

С. шипящих зв. Ш, Ж, Щ, Ч |

Межзубное произнесение З, Т, Т’, Д, Д’, Н, Н |

|

Нейтральный прикус с протрузией верхних резцов |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Нейтральный фронтальный открытый прикус |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Дистальный прикус с протрузией верхних резцов |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Дистальный прикус с ретрузией верхних резцов |

+ |

|||||||

|

Дистальный фронтальный открытый прикус |

+ |

+ |

||||||

|

Мезиальный фронтальный открытый прикус |

+ |

+ |

||||||

|

Односторонний или двусторонний нейтральный боковой открытый прикус |

+ |

|||||||

|

Односторонний или двусторонний дистальный боковой открытый прикус |

+ |

|||||||

|

Односторонний или двусторонний мезиальный боковой открытый прикус |

+ |

|||||||

|

Односторонний или двусторонний перекрёстный прикус |

+ |

|||||||

|

Глубокий прикус в сочетании с нейтральным, дистальным или мезиальным прикусом |

+ |

|||||||

|

Прямой прикус в сочетании с нейтральным, дистальным или мезиальным прикусом |

+ |

|||||||

|

Мезиальный прикус и его разновидности |

||||||||

|

Ранняя потеря молочных зубов |

+ |

+ |

||||||

|

Нейтральный прикус с протрузией верхних резцов |

+ |

|||||||

|

Нейтральный фронтальный открытый прикус |

+ |

|||||||

|

Дистальный прикус с протрузией верхних резцов |

+ |

Согласно Международной классификации болезней различают:

-

— основные аномалии размеров челюстей;

-

— аномалии челюстно-черепных соотношений;

-

— аномалии соотношения зубных дуг;

-

— челюстно-лицевые аномалии функционального происхождения;

-

— болезни височно-нижнечелюстного сустава [4].

К зубочелюстным аномалиям часто приводят такие функциональные нарушения, как ротовое дыхание, инфантильное или реверсивное глотание, вредные миофункциональные привычки (сосание предметов, стискивание зубов и пр.), гипертонус и гипотонус периоральной мускулатуры [5].

В норме человек дышит через нос. В процессе роста и развития под влиянием загрязненной окружающей среды и аллергических реакций у ребенка разрастается лимфоидная ткань в виде нёбных миндалин и аденоидов, чрезмерный рост которых сокращает объем дыхательных путей, и ребенок начинает дышать ртом. Происходит опускание нижней челюсти с перемещением языка из свода нёба на дно полости рта. Так как верхняя челюсть лишается поддержки языка, то наблюдается ее сужение и она приобретает подковообразную или V-образную форму. В процессе нарушаются функции глотания, язык занимает позицию на боковых зубах (латеральное прокладывание языка), что препятствует их нормальному прорезыванию. Смешанный или ротовой тип дыхания, при котором присутствует привычное разомкнутое положение губ в покое, приводит к вялости оральной мускулатуры, которая проявляется в недостаточном тонусе круговой мышцы рта. Нарушается функция смыкания губ и снижается четкость речи. Происходит лабиализация гласных звуков, что приводит к нарушению просодической стороны речи [6]. Данные исследования опирались на теорию организации движений Н. А. Бернштейна, в корне которой лежит теория сенсорных коррекций. В ней используется принцип построения движения на основе нервного импульса, поступающего из мозга в определенную группу мышц; в свою очередь из проприоцептивных органов чувств поступают корректировки о достигнутых результатах. Происходит сравнивание «идеальной модели движения» с «достигнутой», на основании чего на периферию направляются новые корректирующие нервные импульсы. Таким образом, происходит процесс построения движений, в котором между мозгом и исполнительными органами су- ществует не только прямая, но и непрерывная обратная связь [7].

Отметим, что для развития произношения необходим хорошо развитый артикуляционный аппарат без анатомических дефектов, сформированная дифференцированность движений органов артикуляции и полнота кинестетических ощущений различных положений языка в ротовой полости, а также овладение произвольными компонентами двигательной деятельности (кинестетический праксис).

Одним из инструментов миофункциональной терапии являются миофункциональные устройства производства Австралийского Центра миофункциональных исследований (MRC). Миофункциональные устройства данного производителя были сконструированы и запатентованы австралийским учёным, врачом-стоматологом Крисом Фарреллом и впервые представлены в 1989 году.

Аппараты MRC помогают бороться с вредными миофункциональными привычками, приучая детей дышать носом, держать язык в нёбном положении, правильно глотать, а также создают воздействие слабых сил, вследствие которых зубные дуги расширяются и зубы имеют возможность прорезываться в правильное положение.

Устройства для миофункциональной коррекции применяются при преортодонтическом лечении детей в период молочного и раннего сменного прикуса. Наиболее ощутимый эффект получают пациенты, проходящие лечение в возрасте от 2,5 до 10 лет [8].

В линейке миофункциональных устройств MRC есть аналогичные модели для применения в комплексной терапии миофункциональных нарушений специалистами нестоматологического профиля — миофункциональные устройства Myosa.

Целью данного исследования было определение эффективности применения устройств для миофункциональной коррекции в структуре логопедического коррекционного процесса у детей старшего дошкольного возраста с дистальной окклюзией.

На базе ГБОУ школа 2120 ДОП № 2 (г. Москва) были определены две группы детей 5—6 лет. Выборка экспериментальной группы (ЭГ) была случайной. В неё вошли 30 детей, которые согласились применять миофункциональный аппарат согласно инструкциям врача-ортодонта и выполнять соответствующие упражнения под контролем логопеда. По согласованию с родителями занятия с логопедом проходили на базе миофункционального ортодон- тического центра «Миодент» (г. Москва), использующего в своей работе протоколы лечения аномалий окклюзий по системе MRC и оснащённого необходимым программным обеспечением для проведения занятий.

Контрольная группа в количестве 25 детей проходила традиционную логопедическую коррекцию в ГБОУ школа 2120 ДОП № 2 без миофункциональных устройств MRC.

В обеих группах программа и формат занятий с логопедом были одинаковыми. Каждое занятие включало задание на развитие тонкой моторики рук, просодики, слухового внимания, артикуляционной и дыхательной гимнастики, постановки, автоматизации и дифференциации звуков. Дети ЭГ выполняли упражнения на дыхание и развитие тонкой моторики рук с аппаратом MRC во рту и носили аппарат MRC ежедневно 1 час днём и всю ночь.

В ЭГ и КГ находились дети с диагнозом дистальная окклюзия с протрузией/ретрузией передних резцов, чрезмерным резцовым перекрытием в сопровождении фонетического недоразвития речи в виде органической дислалии.

В оценке состояния лицевого и орального праксиса были использованы пробы, заимствованные из работы В. В. Харке [9]. Сравнивая результаты двух групп по динамике праксиса (27 проб), мы использовали Т-критерий Уилкок-сона. Результаты приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Лицевой и оральный праксис (экспериментальная группа)

|

Переменные |

Кол-во человек |

T-критерий Уилкоксона |

Z-критерий |

P-value |

|

|

МЛ_До_1 & МЛ_ПОСЛЕ_1 |

25 |

0,0 |

4,4 |

0,000 |

*** |

|

МЛ_до_2 & МЛ_ПОСЛЕ_2 |

26 |

0,0 |

4,5 |

0,000 |

*** |

|

МЛ_До_3 & МЛ_ПОСЛЕ_3 |

22 |

0,0 |

4,1 |

0,000 |

*** |

|

МЛ_До_4 & МЛ_ПОСЛЕ_4 |

24 |

0,0 |

4,3 |

0,000 |

*** |

|

МЛ_До_5 & МЛ_ПОСЛЕ_5 |

27 |

0,0 |

4,5 |

0,000 |

*** |

|

МЛ_До_6 & МЛ_ПОСЛЕ_6 |

23 |

0,0 |

4,2 |

0,000 |

*** |

|

МЛ_До_7 & МЛ_ПОСЛЕ_7 |

25 |

0,0 |

4,4 |

0,000 |

*** |

|

МЛ_До_8 & МЛ_ПОСЛЕ_8 |

23 |

0,0 |

4,2 |

0,000 |

*** |

|

МЛ_До_9 & МЛ_ПОСЛЕ_9 |

26 |

0,0 |

4,5 |

0,000 |

*** |

|

МЛ_До_10 & МЛ_ПОСЛЕ_10 |

22 |

0,0 |

4,1 |

0,000 |

*** |

|

МЛ_До_11 & МЛ_ПОСЛЕ_11 |

22 |

0,0 |

4,1 |

0,000 |

*** |

|

МЛ_До_12 & МЛ_ПОСЛЕ_12 |

26 |

0,0 |

4,5 |

0,000 |

*** |

|

МЛ_До_13 & МЛ_ПОСЛЕ_13 |

27 |

0,0 |

4,5 |

0,000 |

*** |

|

МЛ_До_14 & МЛ_ПОСЛЕ_14 |

22 |

0,0 |

4,1 |

0,000 |

*** |

|

МЛ_До_15 & МЛ_ПОСЛЕ_15 |

26 |

0,0 |

4,5 |

0,000 |

*** |

|

МЛ_До_16 & МЛ_ПОСЛЕ_16 |

25 |

0,0 |

4,4 |

0,000 |

*** |

|

МЛ_До_Ср&МЛ_ПОСЛЕ_Ср |

30 |

0,0 |

4,8 |

0,000 |

*** |

|

МГ_До_17 & МГ_ПОСЛЕ_17 |

23 |

0,0 |

4,2 |

0,000 |

*** |

|

МГ_До_18 & МГ_ПОСЛЕ_18 |

23 |

0,0 |

4,2 |

0,000 |

*** |

|

МГ_До_19 & МГ_ПОСЛЕ_19 |

21 |

0,0 |

4,0 |

0,000 |

*** |

|

МГ_До_20 & МГ_ПОСЛЕ_20 |

27 |

0,0 |

4,5 |

0,000 |

*** |

|

МГ_До_21 & МГ_ПОСЛЕ_21 |

24 |

0,0 |

4,3 |

0,000 |

*** |

|

МГ_До_22 & МГ_ПОСЛЕ_22 |

26 |

0,0 |

4,5 |

0,000 |

*** |

|

МГ_До_23 & МГ_ПОСЛЕ_23 |

16 |

0,0 |

3,5 |

0,000 |

*** |

|

МГ_До_24 & МГ_ПОСЛЕ_24 |

23 |

0,0 |

4,2 |

0,000 |

*** |

|

МГ_До_25 & МГ_ПОСЛЕ_25 |

22 |

0,0 |

4,1 |

0,000 |

*** |

|

МГ_До_26 & МГ_ПОСЛЕ_26 |

23 |

0,0 |

4,2 |

0,000 |

*** |

|

МГ_До_27 & МГ_ПОСЛЕ_27 |

25 |

0,0 |

4,4 |

0,000 |

*** |

|

М Г_До_Ср&М Г_ПОСЛ Е_Ср |

30 |

0,0 |

4,8 |

0,000 |

*** |

Примечание: *** P < 0,001.

Таблица 3

Лицевой и оральный праксис (контрольная группа)

|

Переменные |

Кол-во человек |

T-критерий Уилкоксона |

Z-критерий |

P-value |

|

|

МЛ_До_1 & МЛ_ПОСЛЕ_1 |

14 |

0,0 |

3,3 |

0,001 |

*** |

|

МЛ_до_2 & МЛ_ПОСЛЕ_2 |

8 |

0,0 |

2,5 |

0,012 |

* |

|

МЛ_До_3 & МЛ_ПОСЛЕ_3 |

12 |

0,0 |

3,1 |

0,002 |

** |

|

МЛ_До_4 & МЛ_ПОСЛЕ_4 |

6 |

0,0 |

2,2 |

0,028 |

* |

|

МЛ_До_5 & МЛ_ПОСЛЕ_5 |

11 |

0,0 |

2,9 |

0,003 |

** |

|

МЛ_До_6 & МЛ_ПОСЛЕ_6 |

13 |

0,0 |

3,2 |

0,001 |

** |

|

МЛ_До_7 & МЛ_ПОСЛЕ_7 |

7 |

0,0 |

2,4 |

0,018 |

* |

|

МЛ_До_8 & МЛ_ПОСЛЕ_8 |

7 |

0,0 |

2,4 |

0,018 |

* |

|

МЛ_До_9 & МЛ_ПОСЛЕ_9 |

11 |

0,0 |

2,9 |

0,003 |

** |

|

МЛ_До_10 & МЛ_ПОСЛЕ_10 |

14 |

0,0 |

3,3 |

0,001 |

*** |

|

МЛ_До_11 & МЛ_ПОСЛЕ_11 |

10 |

0,0 |

2,8 |

0,005 |

** |

|

МЛ_До_12 & МЛ_ПОСЛЕ_12 |

14 |

0,0 |

3,3 |

0,001 |

*** |

|

МЛ_До_13 & МЛ_ПОСЛЕ_13 |

3 |

0,0 |

1,6 |

0,109 |

|

|

МЛ_До_14 & МЛ_ПОСЛЕ_14 |

9 |

0,0 |

2,7 |

0,008 |

** |

|

МЛ_До_15 & МЛ_ПОСЛЕ_15 |

9 |

0,0 |

2,7 |

0,008 |

** |

|

МЛ_До_16 & МЛ_ПОСЛЕ_16 |

8 |

0,0 |

2,5 |

0,012 |

* |

|

МЛ_До_Ср&МЛ_ПОСЛЕ_Ср |

25 |

3,0 |

4,3 |

0,000 |

*** |

|

МГ_До_17 & МГ_ПОСЛЕ_17 |

14 |

0,0 |

3,3 |

0,001 |

*** |

|

МГ_До_18 & МГ_ПОСЛЕ_18 |

5 |

0,0 |

2,0 |

0,043 |

* |

|

МГ_До_19 & МГ_ПОСЛЕ_19 |

10 |

0,0 |

2,8 |

0,005 |

** |

|

МГ_До_20 & МГ_ПОСЛЕ_20 |

8 |

0,0 |

2,5 |

0,012 |

* |

|

МГ_До_21 & МГ_ПОСЛЕ_21 |

11 |

0,0 |

2,9 |

0,003 |

** |

|

МГ_До_22 & МГ_ПОСЛЕ_22 |

11 |

0,0 |

2,9 |

0,003 |

** |

|

МГ_До_23 & МГ_ПОСЛЕ_23 |

7 |

0,0 |

2,4 |

0,018 |

* |

|

МГ_До_24 & МГ_ПОСЛЕ_24 |

8 |

0,0 |

2,5 |

0,012 |

* |

|

МГ_До_25 & МГ_ПОСЛЕ_25 |

13 |

0,0 |

3,2 |

0,001 |

** |

|

МГ_До_26 & МГ_ПОСЛЕ_26 |

9 |

0,0 |

2,7 |

0,008 |

** |

|

МГ_До_27 & МГ_ПОСЛЕ_27 |

15 |

0,0 |

3,4 |

0,001 |

*** |

|

МГ_До_Ср&МГ_ПОСЛЕ_Ср |

23 |

0,0 |

4,2 |

0,000 |

*** |

Примечание: * P < 0,05, ** P < 0,01, *** P < 0,001.

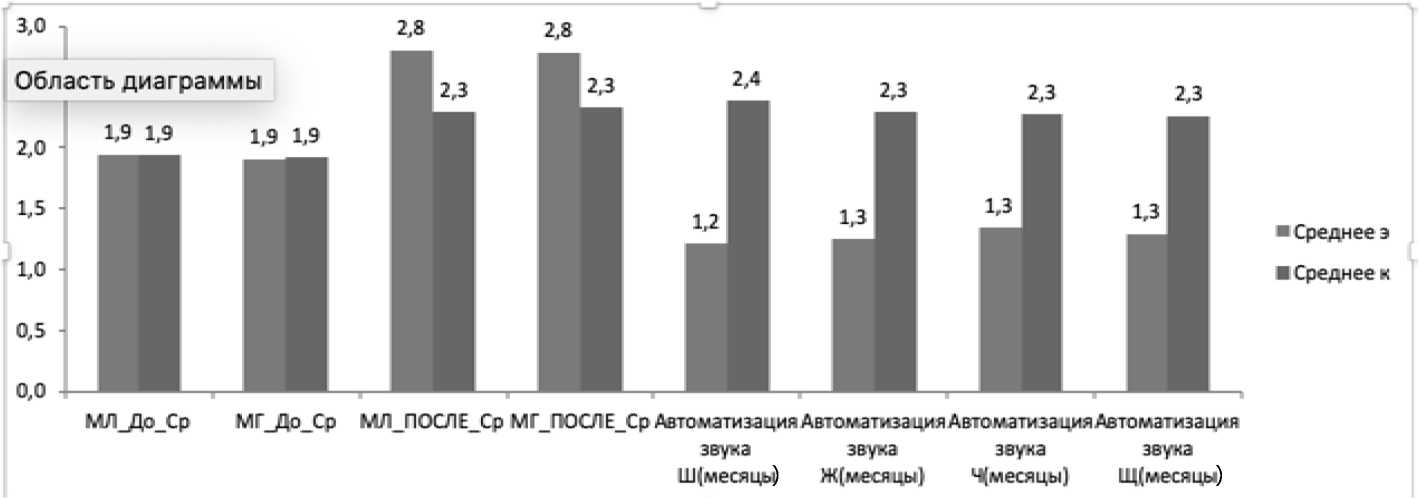

Рис. 1. Сравнительный анализ ЭГ и КГ (автоматизация шипящих (месяцы) и состояние лицевого и орального праксиса до и после исследования)

Таблица 4

Сравнение между собой ЭГ и КГ по лицевому и оральному праксису (U-критерий Манна-Уитни в ЭГ и КГ)

|

Переменные |

Сумма рангов |

U-критерий Манна-Уитни |

Z-критерий |

P-value |

Кол-во наблюдений |

|||

|

Эксперимент |

Контроль |

Эксперимент |

Контроль |

|||||

|

МЛ_До_1 |

736,5 |

803,5 |

271,5 |

-1,7 |

0,082 |

30 |

25 |

|

|

МЛ_до_2 |

799,0 |

741,0 |

334,0 |

-0,7 |

0,494 |

30 |

25 |

|

|

МЛ_До_3 |

1013,0 |

527,0 |

202,0 |

2,9 |

0,004 |

** |

30 |

25 |

|

МЛ_До_4 |

809,0 |

731,0 |

344,0 |

-0,5 |

0,606 |

30 |

25 |

|

|

МЛ_До_5 |

822,0 |

718,0 |

357,0 |

-0,3 |

0,767 |

30 |

25 |

|

|

МЛ_До_6 |

887,0 |

653,0 |

328,0 |

0,8 |

0,432 |

30 |

25 |

|

|

МЛ_До_7 |

736,0 |

804,0 |

271,0 |

-1,7 |

0,080 |

30 |

25 |

|

|

МЛ_До_8 |

847,5 |

692,5 |

367,5 |

0,1 |

0,906 |

30 |

25 |

|

|

МЛ_До_9 |

841,0 |

699,0 |

374,0 |

0,0 |

0,993 |

30 |

25 |

|

|

МЛ_До_10 |

1002,0 |

538,0 |

213,0 |

2,7 |

0,006 |

** |

30 |

25 |

|

МЛ_До_11 |

948,5 |

591,5 |

266,5 |

1,8 |

0,068 |

30 |

25 |

|

|

МЛ_До_12 |

929,5 |

610,5 |

285,5 |

1,5 |

0,132 |

30 |

25 |

|

|

МЛ_До_13 |

550,0 |

990,0 |

85,0 |

-4,9 |

0,000 |

*** |

30 |

25 |

|

МЛ_До_14 |

907,5 |

632,5 |

307,5 |

1,1 |

0,257 |

30 |

25 |

|

|

МЛ_До_15 |

862,0 |

678,0 |

353,0 |

0,4 |

0,716 |

30 |

25 |

|

|

МЛ_До_16 |

782,0 |

758,0 |

317,0 |

-1,0 |

0,331 |

30 |

25 |

|

|

МЛ_До_Ср |

843,0 |

697,0 |

372,0 |

0,0 |

0,966 |

30 |

25 |

|

|

МГ_До_17 |

970,5 |

569,5 |

244,5 |

2,2 |

0,028 |

* |

30 |

25 |

|

МГ_До_18 |

792,0 |

748,0 |

327,0 |

-0,8 |

0,422 |

30 |

25 |

|

|

МГ_До_19 |

783,0 |

757,0 |

318,0 |

-1,0 |

0,340 |

30 |

25 |

|

|

МГ_До_20 |

730,0 |

810,0 |

265,0 |

-1,9 |

0,064 |

30 |

25 |

|

|

МГ_До_21 |

831,5 |

708,5 |

366,5 |

-0,1 |

0,892 |

30 |

25 |

|

|

МГ_До_22 |

837,0 |

703,0 |

372,0 |

0,0 |

0,966 |

30 |

25 |

|

|

МГ_До_23 |

926,0 |

614,0 |

289,0 |

1,4 |

0,148 |

30 |

25 |

|

|

МГ_До_24 |

762,0 |

778,0 |

297,0 |

-1,3 |

0,190 |

30 |

25 |

|

2020 ВЕСТНИК

|

Переменные |

Сумма рангов |

U-критерий Манна-Уитни |

Z-критерий |

P-value |

Кол-во наблюдений |

|||

|

Эксперимент |

Контроль |

Эксперимент |

Контроль |

|||||

|

МГ_До_25 |

876,5 |

663,5 |

338,5 |

0,6 |

0,543 |

30 |

25 |

|

|

МГ_До_26 |

806,5 |

733,5 |

341,5 |

-0,6 |

0,577 |

30 |

25 |

|

|

МГ_До_27 |

828,0 |

712,0 |

363,0 |

-0,2 |

0,846 |

30 |

25 |

|

|

МГ_До_Ср |

866,5 |

673,5 |

348,5 |

0,4 |

0,660 |

30 |

25 |

|

|

МЛ_ПОСЛЕ_1 |

844,5 |

695,5 |

370,5 |

0,1 |

0,946 |

30 |

25 |

|

|

МЛ_ПОСЛЕ_2 |

982,5 |

557,5 |

232,5 |

2,4 |

0,016 |

* |

30 |

25 |

|

МЛ_ПОСЛЕ_3 |

1072,5 |

467,5 |

142,5 |

3,9 |

0,000 |

*** |

30 |

25 |

|

МЛ_ПОСЛЕ_4 |

987,0 |

553,0 |

228,0 |

2,5 |

0,013 |

* |

30 |

25 |

|

МЛ_ПОСЛЕ_5 |

1013,5 |

526,5 |

201,5 |

2,9 |

0,003 |

** |

30 |

25 |

|

МЛ_ПОСЛЕ_6 |

988,5 |

551,5 |

226,5 |

2,5 |

0,012 |

* |

30 |

25 |

|

МЛ_ПОСЛЕ_7 |

955,5 |

584,5 |

259,5 |

1,9 |

0,052 |

30 |

25 |

|

|

МЛ_ПОСЛЕ_8 |

1030,0 |

510,0 |

185,0 |

3,2 |

0,001 |

** |

30 |

25 |

|

МЛ_ПОСЛЕ_9 |

1001,5 |

538,5 |

213,5 |

2,7 |

0,007 |

** |

30 |

25 |

|

МЛ_ПОСЛЕ_10 |

1020,5 |

519,5 |

194,5 |

3,0 |

0,002 |

** |

30 |

25 |

|

МЛ_ПОСЛЕ_11 |

1047,0 |

493,0 |

168,0 |

3,5 |

0,000 |

*** |

30 |

25 |

|

МЛ_ПОСЛЕ_12 |

1011,0 |

529,0 |

204,0 |

2,9 |

0,004 |

** |

30 |

25 |

|

МЛ_ПОСЛЕ_13 |

736,5 |

803,5 |

271,5 |

-1,7 |

0,082 |

30 |

25 |

|

|

МЛ_ПОСЛЕ_14 |

1005,5 |

534,5 |

209,5 |

2,8 |

0,005 |

** |

30 |

25 |

|

МЛ_ПОСЛЕ_15 |

1000,5 |

539,5 |

214,5 |

2,7 |

0,007 |

** |

30 |

25 |

|

МЛ_ПОСЛЕ_16 |

965,5 |

574,5 |

249,5 |

2,1 |

0,035 |

* |

30 |

25 |

|

МЛ_ПОСЛЕ_Ср |

1171,5 |

368,5 |

43,5 |

5,6 |

0,000 |

*** |

30 |

25 |

|

МГ_ПОСЛЕ_17 |

1027,5 |

512,5 |

187,5 |

3,2 |

0,002 |

** |

30 |

25 |

|

МГ_ПОСЛЕ_18 |

1009,5 |

530,5 |

205,5 |

2,9 |

0,004 |

** |

30 |

25 |

|

МГ_ПОСЛЕ_19 |

881,0 |

659,0 |

334,0 |

0,7 |

0,494 |

30 |

25 |

|

|

МГ_ПОСЛЕ_20 |

965,5 |

574,5 |

249,5 |

2,1 |

0,035 |

* |

30 |

25 |

|

МГ_ПОСЛЕ_21 |

1008,0 |

532,0 |

207,0 |

2,8 |

0,005 |

** |

30 |

25 |

|

МГ_ПОСЛЕ_22 |

1008,0 |

532,0 |

207,0 |

2,8 |

0,005 |

** |

30 |

25 |

|

МГ_ПОСЛЕ_23 |

1015,5 |

524,5 |

199,5 |

3,0 |

0,003 |

** |

30 |

25 |

|

МГ_ПОСЛЕ_24 |

915,0 |

625,0 |

300,0 |

1,3 |

0,208 |

30 |

25 |

|

|

МГ_ПОСЛЕ_25 |

975,0 |

565,0 |

240,0 |

2,3 |

0,023 |

* |

30 |

25 |

|

МГ_ПОСЛЕ_26 |

990,5 |

549,5 |

224,5 |

2,5 |

0,011 |

* |

30 |

25 |

|

МГ_ПОСЛЕ_27 |

971,5 |

568,5 |

243,5 |

2,2 |

0,027 |

* |

30 |

25 |

|

МГ_ПОСЛЕ_Ср |

1158,5 |

381,5 |

56,5 |

5,4 |

0,000 |

*** |

30 |

25 |

|

Автоматизация звука Ш (месяцы) |

575,0 |

965,0 |

110,0 |

-4,5 |

0,000 |

*** |

30 |

25 |

|

Автоматизация звука Ж (месяцы) |

562,0 |

978,0 |

97,0 |

-4,7 |

0,000 |

*** |

30 |

25 |

|

Автоматизация звука Ч (месяцы) |

610,0 |

930,0 |

145,0 |

-3,9 |

0,000 |

*** |

30 |

25 |

|

Автоматизация звука Щ (месяцы) |

553,5 |

986,5 |

88,5 |

-4,8 |

0,000 |

*** |

30 |

25 |

Для сравнения между собой ЭГ и КГ по состоянию лицевого и орального праксиса и скорости автоматизации в речи шипящих звуков использовался U-критерий Манна-Уитни. Результаты приведены в таблице 4, на рисунке 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе статистического анализа можно констатировать, что у ЭГ показатели автоматизации шипящих звуков ниже по сравнению с КГ. Показатели по динамике праксиса выявили значимые отличия в состоянии мышц лица (МЛ) и мышц

губ (МГ) у ЭГ до и после исследования, о чём свидетельствовал показатель P-value = 0,001.

Больший по значению P-value у контрольной группы свидетельствует, что значимой динамики в состоянии мышц до и после исследования не отмечалось.

При использовании МФА автоматизация звуков в ЭГ наступает быстрее практически в два раза.

При постановке звуков нет необходимости использовать дополнительный инструментарий (всё делает аппарат).

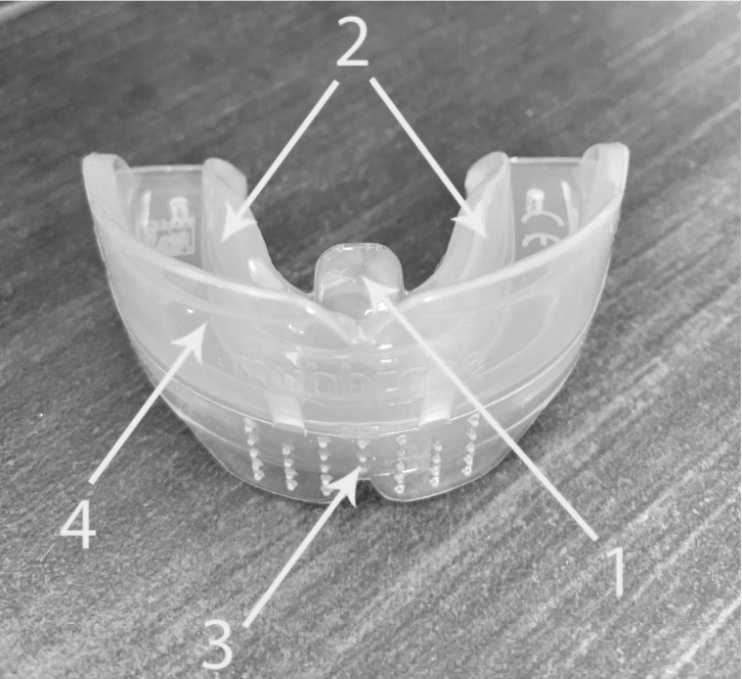

Рис. 2. Myobrace K1 для детей

В результате проведённого исследования было выявлено благоприятное коррекционное воздействие применения миофункционального аппарата MRC в логопедической практике по следующим направлениям:

-

1. С помощью маркерного язычка (1) (рис. 2) выработалось правильное верхнее положение языка с упором в переднюю треть твёрдого нёба. Это привело к улучшению функции переключаемости языка с верхнего подъёма на нижний, что важно при работе с дифференциацией шипящих и свистящих звуков.

-

2. Элеватор для языка (2), предотвращающий опускание языка за нижние зубы, способст-

- вовал выработке какуминальной позиции языка, необходимой для постановки и автоматизации шипящих звуков.

-

3. Губной бампер (3, 4) снимал избыточное давление нижней и верхней губы на зубные ряды и активизировал смыкательную функцию губ.

-

4. Сформировался стереогноз в органах артикуляции, что активизировало кинестетические афферентации и способствовало созданию сенсомоторного базиса для появления группы шипящих.

Созданный артикуляционный базис в будущем будет способствовать появления соноров по подражанию.

Список литературы Междисциплинарный подход к коррекции речевых нарушений у детей с аномалиями окклюзии зубных рядов

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 апреля 2006 г. № 289 "О мерах по дальнейшему совершенствованию стоматологической помощи детям в Российской Федерации" // Система ГАРАНТ. - URL: http://base.garant.rU/4182713/#ixzz66OScxqOu.

- Мью Д. Мальокклюзия зубов: ортотропический подход / Д. Мью. - М.: ТАРКОММ, 2018. - 256 с.

- Международная классификация болезней МКБ-10. - URL: https://mkb-10.com/index.php?pid=10061.

- Образцов Ю. Л. Пропедевтическая ортодонтия: учебное пособие / Ю. Л. Образцов, С. Н. Ларионов. - СПб.: СпецЛит, 2006. - 210 с.

- Григоренко Н. Я. Диагностика и коррекция звукопроизносительных расстройств у детей с нетяжелыми зубочелюстными аномалиями: учебник / Н. Я. Григоренко, С. А. Цыбульский. - М.: Книголюб, 2005. - 144 с.

- Архипова Е. Ф. Миофункциональная коррекция и профилактика нарушений звукопроизношения / Е. Ф. Архипова. - М.: В. Секачев, 2017. - 74 с.

- Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность / Н. А. Бернштейн. - М.: Книга по требованию, 2012. - 496 с.

- Харке В. В. Эффективность артикуляционной миогимнастики при ортодонтическом лечении аномалий окклюзии у детей с нарушениями звукопроизношения: автореф. дис.. канд. мед. наук / В. В. Харке. - Волгоград, 2007. - 32 с.

- Influence of Pre-Orthodontic Trainer treatment on the perioral and masticatory muscles in patients with Class II division 1 malocclusion. - URL: https://myobrace.ru/images/myobrace/influence-of-pre-orthodontic-trainer-treatment-on-the-perioral-and-masticatory-muscles-in-patients-with-class-H-division-1-malocclusion.pdf.