Международная космическая станция - крупнейший международный космический проект

Автор: Коптев Ю.Н.

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Статья в выпуске: 1 (44), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье описана история международного сотрудничества по проекту Международной космической станции (МКС). Описана история развёртывания станции и изменения, внесённые в её конфигурацию. Приведены основные трудности при взаимодействии по проекту. Описаны ключевые решения, принятые в ходе выполнения программы. Подчёркивается огромное значение программы МКС для российской космонавтики.

Международная космическая станция, программа мкс, страны - партнёры по мкс

Короткий адрес: https://sciup.org/143182937

IDR: 143182937

Текст научной статьи Международная космическая станция - крупнейший международный космический проект

КОПТЕВ Ю.Н.

КОПТЕВ Юрий Николаевич — доктор технических наук, профессор, председатель Научно-технического совета Госкорпорации «Роскосмос», генеральный директор Российского космического агентства (1992–2004 гг.) KOPTEV Yury Nikolaevich — Doctor of science (Engineering), Professor, Chairman of the Science and Engineering Council at State Corporation Roscosmos, General Director of the Russian Space Agency (1992–2004)

20 ноября 1998 г. на околоземную орбиту был запущен первый элемент Международной космической станции (МКС) — функционально-грузовой блок (ФГБ) «Заря». С ноября 2000 г. на станции постоянно находится экипаж. Сейчас, в конце 2023 г., это уже 70-я основная экспедиция. В январе 1998 г. было подписано межправительственное соглашение по программе МКС, определяющее основные принципы взаимодействия государств-партнёров [1]. Тогда же был подписан и меморандум о взаимопонимании между космическими агентствами, определяющий основные процедуры взаимодействия [2]. Работы по программе МКС начались в 1993 г. подписанием «Совместного заявления о сотрудничестве в космосе» между РФ и США, предусматривающего создание совместной орбитальной станции (ОС) и полёты астронавтов на ОС «Мир» [3].

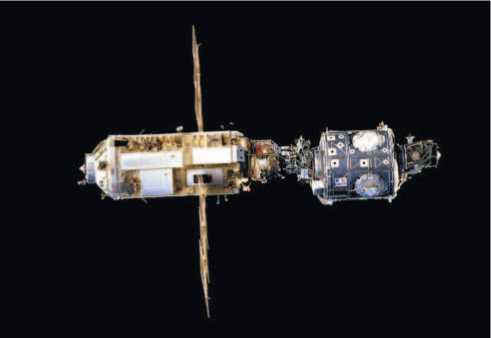

Таким образом, в 2023 г. мы отмечаем 30-летие начала работ по программе МКС, 25-летие подписания межправительственного соглашения и 25-летие полёта МКС (рис. 1). Сегодня партнёрами по программе МКС являются 15 государств: Россия, США, страны — члены Европейского космического агентства ( ESA — European Space Agency ), Канада и Япония. 116 государств участвуют в выполнении научных исследований. МКС — это огромная научная лаборатория, в которой совершенствуются сложнейшие космические технологии, проводятся фундаментальные и прикладные исследования.

Рис. 1. Международная космическая станция

Программа МКС родилась путём интеграции заделов, имевшихся в Советском Союзе и Российской Федерации (ОС «Мир», проект «Мир 2»), а также в США, Западной Европе, Японии и Канаде (ОС Freedom ).

В начале 1990-х гг. РКК «Энергия» был разработан проект ОС «Мир 2» — дальнейшее развитие программы ОС «Мир». Предполагалось наклонение орбиты станции 65 ° . Проект включал в себя научно-энергетическую платформу (НЭП) на ферме с солнечной газотурбинной установкой на 38 КВт и другие модули общей массой около 90 т. Наклонение орбиты было выбрано равным 65 ° [3]. Проект постоянно улучшался и развивался, но, к сожалению, поиски финансирования для него оказались безрезультатными. В США с 1983 г. разрабатывался проект ОС Freedom . С 1987 г. к США присоединились партнёры — страны Западной Европы, Япония и Канада. Проект Freedom неоднократно пересматривался с целью сокращения требуемого финансирования, но оно непрерывно росло. Президент США Билл Клинтон потребовал сократить финансирование программы, стоимость которой возросла до 36 млрд долларов, а фактические расходы — до 8 млрд долларов. NASA предложило несколько вариантов, но ни один из них не соответствовал заданным критериям. Финансирование проекта Freedom было прекращено [3].

К этому времени в России уже имелся значительный опыт по длительной работе экипажа в космосе, строительству и эксплуатации ОС, полученный по программам ОС «Салют» и «Мир». США имели значительно меньший запас знаний — по программам ОС Skylab и космическим кораблям Space Shuttle . Их опыт оказался малопригодным для создания ОС Freedom .

В феврале 1992 г. было образовано Российское космическое агентство (РКА), одной из главнейших задач которого стало развитие программы пилотируемых полётов России. В условиях практически нулевого государственного финансирования стало понятно, что единственным выходом является международное сотрудничество. В результате, 17 июня 1992 г. на первой встрече Президента США Дж. Буша и Президента России Б.Н. Ельцина в Вашингтоне было подписано «Соглашение о сотрудничестве в космосе», заложившее основы взаимоотношений РФ и США [3].

На состоявшихся 5–13 марта 1993 г. переговорах между делегациями РКК «Энергия» и компании Boeing были определены основные направления возможного сотрудничества, включая совместное использование ОС «Мир» и создание космической станции на базе проектов ОС «Мир 2» и Freedom [3].

15 марта 1993 г. генеральный директор и генеральный конструктор НПО «Энергия» Ю.П. Семёнов и генеральный директор РКА Ю.Н. Коптев обратились с письмом к администратору NASA Д. Голдину с предложением о создании Международной космической станции (рис. 2).

Уважаемый господин Голдин!

Мыс большим удовлетворением вспоминаем плодотворные встречи с Вами, результатом которых явилось углубление сотрудничества между нашими странами в области космоса, в частности, в сфере пилотируемых космических полетов, по которым США и Россия обладают неоспоримым приоритетом.

Нашей страной накоплен значительный опыт создания и эксплуатации пилотируемых многоцелевых орбитальных комплексов (“Салют", "Мир"), в настоящее время разработана и проходит обсуждение концепция создания станции следующего поколения "Мир-2", к развертыванию которой планируется приступить с 1997 года. Нам известны работы и те усилия, которые предпринимаются США и его партнерами по созданию космической станции "Фридом"

Реализация таких трудоемких проектов требует, кроме решения сложных научных, технических и технологических вопросов, также и привлечения значительных финансовых ресурсов, что в условиях возрастания сложности создаваемых орбитальных пилотируемых комплексов и решаемых ими задач, выливается в серьезную проблему, требующую постоянного поиска мер по снижению стоимости разработок. В этом направлении неоспоримые преимущества может дать объединение усилий США и России в реализации проекта создания совместной перспективной орбитальной станции с использованием накопленного научного, технического и конструкторского заделов.

Мы считаем, что есть возможность предложить программу международной космической станции, которая использовала бы ключевые элементы программ космических станций "Мир" и "Фридом" и обеспечила бы программную и экономическую выгоду всем участвующим в ее создании сторонам.

Предлагаемая концепция прилагается и базируется на следующих моментах:

-

- включает в себя базовый блок станции "Мир-2" как исходный элемент построения;

-

- на последующих этапах к базовому блоку добавляются орбитальная лаборатория США, лаборатория ЕКА "Колумбус" и японский экспериментальный модуль, что обеспечивает построение действительно международной орбитальной исследовательской базы;

-

- станция функционирует на орбите с наклонением выше 50 градусов, обеспечивая значительные возможности для наблюдения поверхности Земли;

-

- может обслуживаться несколькими национальными средствами запусков, включая "Шаттл". "Союз". "Ариан-4", "Ариан-5";

-

- обеспечивает возможность первоначального постоянного присутствия экипажа из 3 космонавтов в 1997 г. с увеличением численности до 9 человек в 2000 году.

Проведенная предварительная оценка показала, что объединение технических возможностей и ресурсов в рамках предлагаемой международной программы может принести экономию в несколько миллиардов долларов по сравнению с запланированными в настоящее время затратами на реализацию отдельных национальных программ по созданию космических станций.

Мы считаем, что предложенная основа этой концепции имеет огромный потенциал для национальных и интернациональных интересов. Мы готовы представить и обсудить с Вами этот наиболее важный вопрос в ближайшее удобное для Вас время.

Ю. Коптев К). Семенов

Генеральный директор Генеральный директор

Российского космического агентства и генеральный конструктор

НПО «Энергия»

Рис. 2. Письмо – предложение создать Международную космическую станцию

В июле – августе 1993 г. специалисты России и США встретились для совместной разработки концепции Международной космической станции. Были согласованы основные параметры проекта. Наклонение орбиты — 51,6 ° ; российский сегмент (РС) создаётся на базе проекта «Мир 2», американский (АС) — на базе проекта ОС Freedom . Основные системы (система ориентации и управления движением, бортовая цифровая вычислительная система, система обеспечения жизнедеятельности и др.), экипажи и центры управления полётами — интегрированные. Создаются общие органы управления программой и технические рабочие группы по основным вопросам. Каждая страна финансирует выполнение своих обязательств из своего бюджета. В этот период встречи и переговоры проводились практически непрерывно — уточнялась концепция международного проекта. 2 сентября 1993 г. премьер-министр Российской Федерации В.С. Черномырдин и вице-президент США А. Гор подписали «Совместное заявление о сотрудничестве в космосе», предусматривающее создание совместной станции и длительные полёты американских астронавтов на ОС «Мир» (рис. 3). С этого момента начала работу комиссия «Гор – Черномырдин», которая решала вопросы российско-американского сотрудничества на уровне правительств и утверждала графики пусков.

Рис. 3. Подписание пакета документов, в том числе «Совместного заявления о сотрудничестве в космосе»

В заявлении комиссии от 2 сентября 1993 г. NASA и РКА было поручено до 1 ноября 1993 г. разработать детальный план по МКС.

Большое значение имело совещание, которое прошло 4 октября 1993 г. в РКА под председательством Ю.Н. Коптева и Д. Голдина. На совещании были определены характеристики орбиты МКС и последовательность сборки станции. Было решено сборку МКС начать с запуска ФГБ, по которому имелся задел, позволявший быстро и надёжно провести необходимые работы. 1 ноября 1993 г. РКА и NASA подписали «Детальный план работ по международной космической станции». Основные положения плана были закреплены «Протоколом к Соглашению по реализации программы совместных пилотируемых космических полётов», подписанным В.С. Черномырдиным и А. Гором 15 декабря 1993 г. [4, 5]. Детальный план лёг в основу контрактных переговоров, проходивших в мае – июне 1994 г. в Космическом центре имени Линдона Джонсона (г. Хьюстон). Несмотря на значительные трудности во время переговоров, решения по всем вопросам были всё-таки найдены, и в июне 1994 г. был подписан контракт NAS 15-10110 [6] на сумму 400 млн долларов [из них 335 млн долларов — на работы по ОС «Мир» (фаза 1) и 65 млн долларов — на работы по МКС (фаза 2)]. В этот же период был подписан предварительный контракт между РКА и NASA на 25 млн долларов для начала работ по ФГБ, а в 1995 году — контракт на 195 млн долларов между ГКНПЦ им. Хруничева и компанией Boeing на создание ФГБ.

В июне 1994 г. было подписано и временное соглашение между РКА и NASA по программе МКС, определившее порядок взаимодействия партнёров [7]. Это позволило провести сложные переговоры и подписать в 1995 г. протокол по балансу вкладов и обязательств [8], интенсифицировать переговоры по межправительственному соглашению [1] и меморандуму о взаимопонимании [2, 9].

В 1994–1998 гг. и в последующие годы были определены конфигурация и последовательность сборки МКС, выработаны основные принципы взаимодействия участников программы. Главное, на что обращалось особое внимание — это относительная степень автономности в интегрированной программе.

Российский сегмент по конфигурации, указанной в детальном плане 1994 г., включал в себя 10 модулей: служебный модуль (СМ), стыковочный отсек 1, универсальный стыковочный модуль, стыковочный отсек 2, НЭП (должна была быть выведена за четыре пуска), модуль систем обеспечения жизнедеятельности, три исследовательских модуля, стыковочно-складской модуль.

Американский сегмент также включал 10 модулей: NODE-1 ( Unity ), NODE-2 ( Harmony ), герметичный стыковочный переходник PMA , ферму с солнечными батареями (СБ), европейский модуль Columbus , японский модуль JEM , центрифугу, жилой модуль HAB , корабль СRV , а также ФГБ, изготовленный достаточно быстро ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, с использованием имеющегося на тот момент технического и технологического задела (если быть точным, то ФГБ является американским элементом в составе РС МКС).

К сожалению, из-за недостатка финансирования неоднократно сдвигались сроки работ и пересматривалась конфигурация ОС (рис. 4). Так в 1996 г. в конфигурации РС МКС было уже девять модулей (два исследовательских модуля вместо трёх), в 2001 г. — семь модулей (отказались от стыковочноскладского модуля и упростили НЭП), а в 2003 г. — уже пять модулей (СМ, стыковочный отсек, НЭП, исследовательский модуль, многоцелевой лабораторный модуль). Сейчас в составе РС МКС также пять модулей (СМ, два малых исследовательских модуля, многоцелевой лабораторный модуль, узловой модуль). Вместо использования НЭП РС МКС получает электроэнергию от АС МКС в обмен на топливо, доставляемое транспортными грузовыми кораблями «Прогресс» для поддержания орбиты МКС, а для хранения грузов РС МКС используются объёмы ФГБ.

Необходимо отметить, что и NASA не смогло полностью выполнить первоначальную конфигурацию — отсутствуют центрифуга, модуль HAB и корабль CRV . Правда, вместо корабля СRV созданы пилотируемые корабли Crew Dragon и Starliner . Первый пилотируемый полёт корабля Crew Dragon к МКС был осуществлён 30 мая 2020 г. Корабль Starliner находится на стадии отработочных беспилотных испытаний. Необходимо отметить, что после прекращения полётов многоразовой транспортной космической системы Space Shuttle пилотируемая программа МКС на протяжении нескольких лет выполнялась силами транспортных пилотируемых кораблей «Союз», что принесло российской космической отрасли дополнительные финансовые средства в размере 3,2 млрд долларов.

Большое значение для успеха программы МКС имела реализация программ «Мир– Shuttle » и «Мир– NASA » — девять полётов на ОС «Мир», обширная программа исследований и значительные валютные поступления (более 335 млн долларов).

Отказ от МСС, «Прогресс М2», упрощение НЭП

Перепрофилирование служебных модулей в лабораторные

Рис. 4. Изменения конфигурации Российского сегмента МКС с 1996 по 2003 г.: МСС — модуль стыковочно-складской;

НЭП — научно-энергетическая платформа

При этом отработана международная система транспортно-технического обслуживания ОС. С помощью космических кораблей Space Shuttle на ОС «Мир» доставлено 15 т российских грузов, возвращено — 3,4 т. Это позволило продолжить программу ОС «Мир» и исключить перерыв в пилотируемой программе России.

Благодаря программе МКС была спасена ракетно-космическая отрасль России. Недостаточное финансирование космической программы приводило к остановкам производства и развалу кооперации [10]. Участие в программе МКС, работа комиссии «Гор – Черномырдин», а затем подписание и последующая ратификация Государственной Думой межправительственного соглашения по программе МКС позволили получить серьёзные основания для запросов финансирования из бюджета. В начале XXI в. положение с финансированием постепенно улучшалось, но в 1990-х гг. оно было близко к катастрофическому. В этих условиях валютные поступления по контрактам с NASA имели огромное значение.

Если вспоминать основные наиболее важные события, то, безусловно, нужно начинать с запуска ФГБ «Заря» 20 ноября 1998 г. (рис. 5). Модуль ФГБ, изготовленный ГКНПЦ им. Хруничева по контракту с компанией Boeing , был запущен на российской ракете-носителе (РН) «Протон-К». Конструктивно модуль входит в РС МКС, но зарегистрирован в каталоге ООН как космический аппарат, принадлежащий США. ФГБ успешно работает на орбите уже 25 лет, являясь хранилищем топлива и грузов снабжения, а также стыковочным портом.

Рис. 5. Функционально-грузовой блок «Заря» в связке с модулем NODE-1

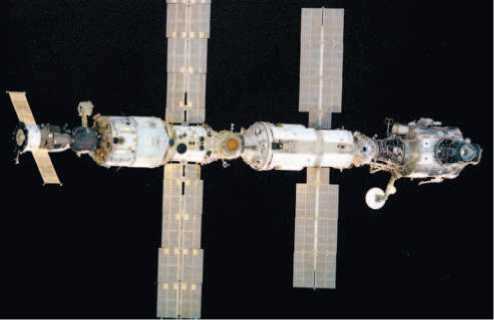

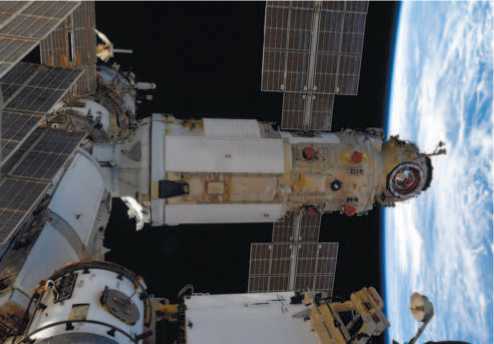

Российский служебный модуль «Звезда» был запущен 12 июля 2000 г. на РН «Про-тон-К». Он являлся базовым для российского сегмента, а долгое время — и для всей станции (рис. 6, 7). Он включал в себя приборную зону с блоками бортовых систем, жилую зону, стыковочные порты, двигательные установки и другое оборудование. С ноября 2000 г. в нём постоянно находятся экипажи.

Рис. 6. Служебный модуль «Звезда» в связке с функционально-грузовым блоком, кораблём «Союз» и модулем NODE-1

Рис. 7. Служебный модуль «Звезда» в составе МКС

Российский малый исследовательский модуль «Рассвет» (МИМ1) был запущен с помощью космического корабля Space Shuttle Atlantis 14 мая 2010 г. (рис. 8).

Рис. 8. Малый исследовательский модуль «Рассвет»

До этого планировалось выведение с помощью системы Space Shuttle модулей, из которых должна была состоять НЭП, но из-за недостатка финансирования работы по НЭП не были развёрнуты. Пришлось заменить НЭП на два малых исследовательских модуля (МИМ1 «Поиск» и МИМ2 «Рассвет»), а электроэнергию для работы РС МКС на основе баланса вкладов получать от американского сегмента. Для интеграции модуля МИМ1 с системой Space Shuttle пришлось решить множество инженерных проблем. Бригада из десятков российских специалистов работала с Космическим центром Кеннеди в течении нескольких месяцев.

Европейский грузовой корабль ATV № 1 «Жюль Верн» был запущен с космодрома Куру 9 марта 2008 г. (рис. 9). Он был предназначен для доставки топлива и других грузов снабжения на МКС. Российские предприятия во главе с РКК «Энергия» участвовали в проекте ATV , создавая системы стыковки, дозаправки и управления российским оборудованием. Всё это делалось по контрактам с ESA и европейскими компаниями ( EADS Astrium и Thales Alenia ).

Кроме того, так как ATV стыковался к СМ РС МКС, была выполнена сложнейшая работа по их интеграции. Полученные по контракту средства в размере 183,3 млн евро также способствовали финансированию работ по РС МКС. Всего было изготовлено и запущено пять кораблей ATV .

С 2009 г. в систему снабжения МКС были включены японские грузовые корабли HTV , которые запускались примерно один раз в год.

Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» (рис. 10) был запущен 21 июня 2021 г. на РН «Протон-М». Этот большой модуль значительно увеличивает служебные функции РС МКС (каюта экипажа, туалет, система кислородообеспечения и др.), а также обеспечивает проведение целевых работ (дополнительные рабочие места для научной аппаратуры, шлюзовая камера, манипулятор ERA и др.). Конфигурация и проектные характеристики модуля неоднократно пересматривались, и, соответственно, сроки запуска переносились вправо. Параллельно проводилась и доработка самого модуля.

Рис. 9. Корабль ATV в составе МКС

Рис. 10. Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» в составе МКС

Сейчас, после запуска МЛМ и узлового модуля «Причал» (запущен 24 ноября 2021 г.), строительство РС МКС можно считать завершённым.

Если анализировать, что получили от программы МКС российские предприятия, то в первую очередь необходимо отметить большой скачок в их компьютеризации.

Сотни компьютеров, вычислительных комплексов, средств коммуникаций и другого оборудования, полученных от NASA и других участников программы, позволили перейти на более высокий уровень цифровизации работ отрасли. Огромное значение имеет переход к компьютерному моделированию процессов, позволяющий улучшить качество работ и отказаться от части дорогостоящих натурных экспериментов.

Мы получили доступ к самым современным космическим технологиям, но основной полезный эффект — синергетический, тот, что получен от совместной деятельности и который каждый партнёр по МКС в отдельности получить бы не смог.

Вместе с предприятиями Европы разработан отказоустойчивый компьютер служебного модуля DMS-R , который успешно работает на борту уже 23 года. Впервые создана бортовая вычислительная система, включающая более 100 бортовых компьютеров РС и АС МКС, функционирующих как единый организм.

Создана интегрированная система ориентации и управления движением МКС, включающая гиродины NASA (CMG) и российские жидкостные ракетные двигатели. Работа этой системы позволяет не только выполнять программные развороты и коррекции орбиты, но и манёвры уклонения, увода от микрометеоритов и космического мусора.

Создана интегрированная система жизнеобеспечения, в которой работают подсистемы удаления вредных примесей из атмосферы (РС и АС), переработки конденсата (РС и АС), переработки урины (АС), профилактики последствий невесомости (РС и АС) и т. д.

Создана система контроля космического пространства, микрометеорной защиты модулей и кораблей МКС, позволяющая повысить безопасность экипажа при длительной эксплуатации МКС.

Создана единая интегрированная система назначения и подготовки экипажей, включающая кодекс поведения членов экипажей МКС [11].

Создан единый интегрированный комплекс средств непрерывного управления пилотируемым полётом МКС, включающий центры управления, линии связи и др.

Создана единая интегрированная система тактико-технического обеспечения МКС, предусматривающая полёты космонавтов и астронавтов на кораблях партнёров, доставку грузов и другие операции.

Создана технология быстрой стыковки, в т. ч. двухвитковые схемы.

Созданы единые процедуры контроля надёжности и безопасности операций, предусматривающие выполнение задачи при одном отказе и спасение экипажа — при двух.

Перечень технологий, которых не было до МКС и которые сейчас являются уже привычными, можно продолжить.

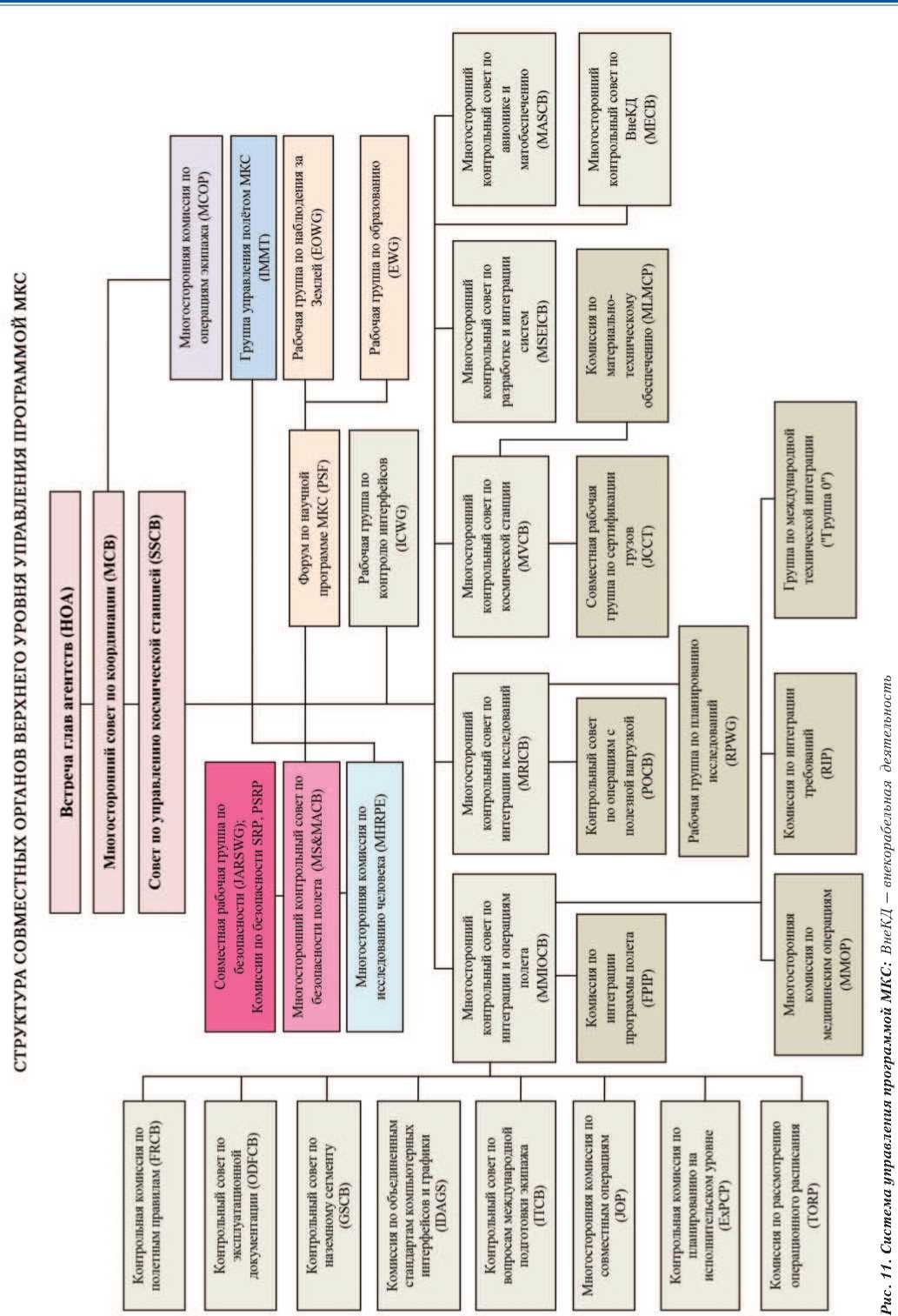

И наконец, создана система управления программой МКС [12], которая показала свою работоспособность и элементы которой включены в другие международные программы (рис. 11).

Подводя итоги более чем 30-летней работы по программе МКС, нужно откровенно отметить, что далеко не всё, что было задумано вначале, удалось осуществить.

В таблице (с. 15) показаны основные работы и финансовые вложения партнёров. Видно, что Россия вкладывает примерно 10% средств. В то же время, Россия получила права на 30% ресурсов МКС. В дополнение к более чем 12 млрд долларов бюджетных средств российские предприятия выполнили работ и услуг по програме МКС на общую сумму около 6 млрд долларов.

Расходы стран-партнёров на создание и эксплуатацию МКС

|

Страны |

Вклад в программу |

Расходы в 1994–2022 гг., млрд долл.США |

Требуемое финансирование в 2023–2028 гг., млрд долл.США |

Всего в 1994–2028 гг., млрд долл.США |

|

США |

Создание и эксплуатация американских элементов. Транспортные корабли Space Shuttle / Dragon / Cygnus / Starliner |

106,3 |

20,2 |

126,5 |

|

Россия |

Создание и эксплуатация российского сегмента. Транспортные корабли «Союз»/ «Прогресс» |

12,9 |

2,7 |

15,6 |

|

Европа ( ESA ) |

Европейский лабораторный модуль Columbus . Транспортные корабли ATV |

15,9 |

3,0 |

18,9 |

|

Япония |

Японский экспериментальный модуль JEM . Транспортные корабли HTV |

19,2 |

4,8 |

24,0 |

|

Канада |

Манипуляторы SSRMS , SPDM |

3,0 |

0,5 |

3,5 |

|

МКС |

157,3 |

31,2 |

188,5 |

|

Примечание . Вклад России в проект МКС составляет менее 10% от суммарных затрат, при этом Россия обладает правами на 30% ресурсов МКС.

Рис. 12. Экипаж шаттла Endeavour (STS-88), первым посетивший МКС (слева направо):

С. Крикалёв, Дж. Росс, Р. Кабана, Ф. Стёркоу, Дж. Ньюман, Н. Кёрри

На рис. 14 показаны коммерческие участники космических полётов, побывавшие на МКС. Это одна из ярчайших страниц программы МКС.

За 25 лет полётов было много событий. Первые 17 экипажей (51 чел.) основных экспедиций летали на кораблях «Союз ТМА» в соответствии с бартерным соглашением (Протоколом по балансу вкладов). Затем американские астронавты, в основном, использовали корабли Space Shuttle , а российские космонавты — корабли «Союз ТМА».

После катастрофы шаттла Columbia и прекращения полётов системы Space Shuttle всем астронавтам снова пришлось летать на кораблях «Союз ТМА», но уже на контрактных условиях.

Сейчас действует соглашение по перекрёстным полётам экипажей, по которому на каждом корабле «Союз» присутствует астронавт АС МКС, а на каждом корабле Crew Dragon — космонавт РФ. В целом такая система показала свою живучесть и работоспособность.

C 2000 по 2009 г. постоянный экипаж МКС состоял из трёх человек. С 2009 по 2021 г.

на МКС летали по

Полёты профессиональных экипажей начались 4 декабря 1998 г., когда шаттл Endeavour вывел на орбиту модуль NODЕ1 . В экипаже шаттла было пять астронавтов NASA и один российский космонавт — С. Крикалёв (рис. 12).

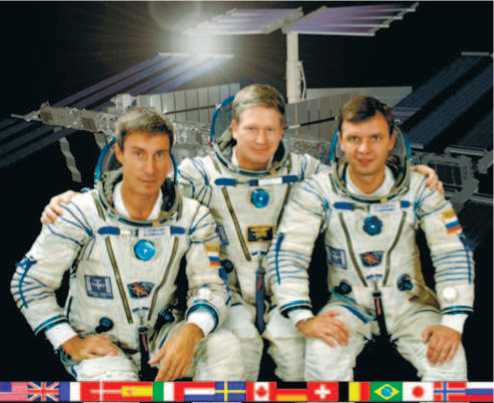

В ноябре 2000 г. на МКС отправился первый экипаж длительной экспедиции (рис. 13).

четыре корабля «Союз» ежегодно, и экипаж МКС увеличился до шести человек. А с 2021 г., когда началась эксплуатация американского пилотируемого корабля Crew Dragon, экипаж

МКС увеличился до семи человек — четырёх астронавтов и трёх космонавтов. При этом ежегодно запускается два корабля «Союз».

Рис. 13. Экипаж первой основной экспедиции на МКС (слева направо): С. Крикалёв, У. Шеперд, Ю. Гидзенко

Среди научных результатов можно отметить реализацию следующих работ:

-

• эксперимента «Плазменный кристалл» по изучению пылевой плазмы в невесомости (совместно с Институтом внеземной физики Общества Макса Планка, Германия);

-

• эксперимента по выращиванию тканей из стволовых клеток на 3 D -принтере (совместно с ИНВИТРО, Россия);

-

• эксперимента по выращиванию в невесомости и последующему рентгеноструктурному анализу на Земле биокристаллов (совместно с JAXA ).

Особенно значимыми являются результаты биомедицинских исследований, и в первую очередь те, что получены в ходе годовых экспедиций (совместно с NASA). В настоящее время начинаются эксперименты на МЛМ, которые позволят исследовать полупроводниковые сплавы.

Рис. 14. Коммерческие участники космических полётов на МКС

Расширенное целевое использование РС МКС во многом базировалось на научно-энергетическом модуле, создававшемся в рамках программы МКС. К сожалению, в связи с недостаточностью финансирования сроки его за- пуска постоянно передвигались вправо. В настоящее время планируется его модернизация и использование уже в качестве первого обитаемого модуля Российской орбитальной станции (РОС).

Весь потенциал российской части программы МКС, все эффективные решения и технологии найдут дальней- шее применение и развитие при реализации программы РОС.

Ну и, наконец, о дальнейших пла- нах. Правительство РФ своим недавним решением одобрило продолжение участия в эксплуатации МКС до 2028 г. Нам необходимо получить максимальную отдачу от целевого использования РС МКС и не допус- в пилотируемых полё-

тить перерыв

тах до развёртывания РОС. Вместе с тем, нам, по-видимому, придётся продолжать участие в программе МКС вплоть до её прекращения.

В современных условиях в работах по программе МКС имеются некоторые трудности, прежде всего логистические. Трудно осуществлять команди- ровки и личные встречи, трудно перемещать через границы необходимые грузы. Программа МКС не попала под санкции, но другие виды деятельности имеют из-за них ограничения, и это, конечно, влияет отрицательно и на программу МКС. Все эти барьеры преодолеваются, и Россия, несмотря ни на что, остаётся в высшем «космическом клубе».

Выводы

-

1. Программа МКС — крупнейший международный космический проект, в котором Россия занимает достойную позицию. Программа МКС в значительной степени сохранила ракетно-космическую отрасль в период отсутствия финансирования в сложные 1990-е гг.

-

2. При реализации программы МКС получены

-

3. Недостаточное финансирование привело к переносу сроков запуска модулей МКС и задержкам в создании целевой аппаратуры, что снизило результативность научной и технологической программ.

-

4. Результаты, достигнутые в программе МКС, являются основой для создания Российской орбитальной станции как форпоста изучения космоса.

важнейшие результаты не только в области целевого использования, но и при создании перспективных технологий пилотируемой космонавтики.

В статье использован иллюстративный материал из архивов Госкорпорации «Роскосмос» и NASA.

Список литературы Международная космическая станция - крупнейший международный космический проект

- Соглашение между правительством Канады, Правительствами государств -членов Европейского космического агентства, Правительством Японии, Правительством Российской Федерации и Правительством Соединённых Штатов Америки о сотрудничестве по международной космической станции гражданского назначения // Дипломатический Вестник. 1998. № 4. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/901778188?ysclid=lq2bg9og9q360520154§ion=text (дата обращения: 05.12.2023).

- Меморандум о взаимопонимании между Национальным управлением Соединённых Штатов Америки по аэронавтике и исследованию космического пространства и Российским космическим агентством относительно сотрудничества по международной космической станции гражданского назначения // Консорциум "Кодекс": электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/902275754 (дата обращения: 05.12.2023).

- Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва. 1946-1996. М.: РКК "Энергия", 1996. 670 с.

- Program implementation plan. Alpha Station. September. 1993.

- Attention to Program Implementation Plan Alpha Station. 1993.