Международные и российские подходы к изучению устойчивого развития городского пространства: от теории к практике

Автор: Фаузер Виктор Вильгельмович, Смирнов Андрей Владимирович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 1 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются международные и российские подходы к определению устойчивого развития. В докладе «Наше общее будущее» была положена новая триединая концепция устойчивого развития - эколого-социально-экономического. Постепенно акценты устойчивого развития от глобальных проблем континентов, отдельных государств и регионов сместились к изучению устойчивого развития городского пространства, так как в настоящее время в городах проживает более половины мирового населения. С одной стороны, города определяют качество жизни, улучшение которого является предпосылкой удовлетворения базовых потребностей в занятости, жилье, медицинском обслуживании, образовании и отдыхе; с другой, сталкиваются с такими проблемами, как нехватка финансовых ресурсов и рабочих мест, рост количества бездомных и нищеты, увеличивающий разрыв между богатыми и бедными. Приводится анализ принятых документов ООН-Хабитат по устойчивому развитию населенных пунктов от Ванкуверской декларации о населенных пунктах (1976) до «Доклада о городах мира 2022: Предвидение будущего городов». Представлен европейский путь через Европейскую хартию. Основные положения и концепции устойчивого развития больших и малых городов Европы рассмотрены от Ольборгской хартии (Дания, 1994) до «Мангеймского послания» (Германия, 2020). Анализируется рейтинг северных городов, осуществляемый Рейтинговым агентством SGM с 2013 года. Предложена авторская методика оценки устойчивого развития северных городов по восьми демографическим и трудовым показателям; проведена группировка 115 городов Севера России по типам и показателям устойчивого развития, отмечены 10 наиболее устойчивых городов и 10 - с наихудшим рейтингом. Рассмотренные теоретические положения и практические результаты могут применяться для сравнительных исследований и планирования территориального развития. Предложены направления по повышению устойчивого развития северных городов России.

Оон-хабитат, европейская хартия, устойчивое развитие городов, север России, демографическая и трудовая устойчивость, рейтинговые оценки

Короткий адрес: https://sciup.org/147240289

IDR: 147240289 | УДК: 332.14 | DOI: 10.15838/esc.2023.1.85.5

Текст научной статьи Международные и российские подходы к изучению устойчивого развития городского пространства: от теории к практике

Несмотря на обилие литературы, трудно сказать уверенно, кто и когда первым предложил свое видение и обосновал необходимость устойчивого развития. Древние земледельцы, неся колоссальные потери от засухи или, наоборот, от обилия дождей, отсутствия селекции и недостаточного использования удобрений при выращивании сельхозпродукции пришли к выводу, что процесс земледелия должен быть устойчивым и что им необходимо управлять. Первобытные охотники, конкурируя с диким зверем за добычу мяса и дичи, осознали необходимость одомашнивания животных, чтобы дополнить растительный рацион мясными продуктами на постоянной основе. К государственным деятелям пришло понимание целесообразности соблюдать как права всех слоев граждан, так и права и суверенитет слабых в экономическом и военно-политическом плане государств с целью устойчивого развития (УР).

Впервые системно об устойчивом развитии заговорили члены Римского клуба. Его первый Президент Аурелио Печчеи писал: «Демографический кризис, безработица, дефицит и нерациональное управление ресурсами, загрязнение среды, разрушение биосферы и многие другие проблемы, сцепившись друг с другом, подобно щупальцам гигантского спрута, опутали всю планету». Предлагалась цепочка поэтапных переходов: «рост вообще – допустимый рост – органический рост – динамическое равновесие». Особое внимание обращалось на разумное удовлетворение человеческих потребностей. «Концепцию потребности надо соотносить с возможностью ее удовлетворения, а человеческие запросы подчинять возможности разумного их обеспечения. В противном случае нас не ждет впереди ничего, кроме хаоса и разочарований» (Печчеи, 1985).

Концепция устойчивого развития вышла на международную арену после опубликования в 1987 году Доклада Международной комиссии по окружающей среде и развитию ООН «Наше общее будущее»1. В нем впервые появилась базовая формулировка «устойчивое развитие – это развитие, при котором удовлетворение потребностей нынешних поколений осуществляется без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». В ней содержится ключевая идея устойчивого развития как баланса между поколениями.

У концепции устойчивого развития много аспектов. Начав с изучения эколого-социальноэкономических проблем, она плавно переместилась к изучению более детально социальной проблематики, в том числе демографических, трудовых и миграционных аспектов (Демографический и трудовой факторы…, 2018), поскольку именно в этой сфере сосредоточены многие важнейшие вызовы XXI века. Идет быстрый рост населения на одних континентах и его депопуляция на других, увеличилась неконтролируемая миграция в европейские страны. Борьба с бедностью и нищетой не дала нужных результатов. По данным Всемирного банка, около 46% населения мира проживало на менее чем $5,50 в день.

Одновременно вопросы устойчивого развития целых континентов или их частей, государств и регионов стали рассматриваться применительно к устойчивому развитию городского пространства, отдельных городов. И это был не праздный интерес – все больше людей на планете Земля стали проживать в городах. Ч. Тилли в 1960-е гг. обратил внимание на возросшие темпы урбанизации: «В 100 г. до н.э. менее 1% мирового населения проживало в городах, в 1800 г. – менее 5% и только ХХ столетие становится веком урбанизации» (Tilly, 1968). Согласно Докладу ООН-Хабитат о состоянии городов мира – 2022, на «фоне того, что городское население продолжает увеличиваться благодаря росту рождаемости, особенно в странах с более низким уровнем дохода, прогнозируется, что доля городского населения в общей численности мирового населения вырастет с 56% в 2021 г. до 68% в 2050 г.»2. В последние годы население городов увеличивается в «среднем на 1,5 млн человек в неделю. Хотя города занимают всего 1% суши, на них приходится 80% энергозатрат (и выбросов углекислого газа). По этой причине именно города находятся на переднем крае борьбы с изменением климата» (Гильен, 2022).

В связи с ростом значения городов мировое сообщество начинает принимать ряд основополагающих документов по устойчивому развитию и состоянию городов: ООН-Хабитат (1976), Европейская хартия местного самоуправления

(1985), Ольборгская хартия (1994) и ряд других. В Российской Федерации развитию и управлению городами уделяется особое внимание. В 2002 году принята «Московская декларация», в 2003 году вышел Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В 2016 году утверждён паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Ежегодно создаются рейтинги городов по уровню жизни, уровню зарплат, благоустройству, уровню развития, климату, населению и т. д. С 2013 года публикуется рейтинг устойчивого развития городов РФ, а с 2022 года составляется Рэнкинг устойчивого развития регионов России.

При изучении социальной устойчивости было предложено выделить в отдельные области исследования демографическую устойчивость и трудовую устойчивость, поскольку в долгосрочной перспективе именно они окажут определяющее влияние на развитие общества. Демографическая устойчивость исходит из того, что количество и качество населения определяют другие виды устойчивости; а трудовая устойчивость – качество жизни и отношение человека к природе и обществу. Следовательно, повышение степени демографической и трудовой устойчивости позволит повысить общую устойчивость городского пространства.

Апробация методик прошла применительно к северным и арктическим регионам. Используемые показатели и полученные результаты представлены в работах (Фаузер и др., 2018а; Фаузер и др., 2018b). На следующем шаге исследования предполагается перейти от изучения регионов к городскому пространству и устойчивому развитию городов.

В фокусе внимания находятся города северных регионов России. Цель – опираясь на международные и российские подходы к оценке устойчивого развития городского пространства, оценить трудовую и демографическую устойчивость городов российского Севера. Для ее раскрытия поставлены следующие задачи:

– систематизировать подходы к изучению и оценке устойчивого развития городского пространства;

-

– определить набор демографических и трудовых показателей для оценки устойчивого развития городов;

-

– разработать методику оценки устойчивого развития городов по трудовым и демографическим показателям;

– ранжировать северные города по демографической и трудовой устойчивости; дать краткое описание городов лидеров и аутсайдеров по устойчивому развитию, выявить важнейшие факторы устойчивости для разных групп городов.

Информационной базой послужили данные муниципальной статистики.

Рассмотренные теоретические положения, предложенная методика и практические результаты могут быть использованы для межстрановых сравнений. Первый опыт такого исследования получен при работе с коллегами из Казахстана3 (Фаузер, Альжанова, 2022).

Теоретические положения устойчивого развития

Монографических работ и научных статей по устойчивому развитию с точки зрения экологических, экономических и социальных проблем достаточно много. Значительно меньше исследований по оценке демографической и трудовой устойчивости, хотя эти два направления, на наш взгляд, являются ключевыми для развития общества. Не претендуя на полный охват всех монографий и диссертаций, назовем те, что попали в сферу нашего внимания. Ранее в коллективной монографии мы достаточно полно сделали обзор публикаций по устойчивому развитию, в том числе размещенных на платформе научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU (Демографический и трудовой факторы…, 2018).

К числу первых работ, охвативших северные территории, можно отнести монографию Т.В. Усковой «Управление устойчивым развитием региона», в которой рассмотрены теоретико-методологические и методические аспекты устойчивого развития; раскрыты современные подходы к оценке устойчивости региональных социально-экономических систем; показана роль местного самоуправления в обеспечении УР и повышении конкурентоспособности региона (Ускова, 2009).

Представляет интерес многоаспектная монография коллектива авторов «Факторы устойчивого развития регионов России». В ней даны подходы к типологии регионов по УР по разным основаниям, отмечается, что обеспечение устойчивого развития регионов возможно на основе стимулирования регионального промышленного комплекса, приводится опыт по изучению УР Якутии, Саратовской области и Приморского края (Борисова и др., 2015).

В монографии «Социальная устойчивость региона: диагностика и проблемы развития» раскрываются сущность, структура, цели, принципы и факторы социальной устойчивости региона; систематизированы современные подходы к определению и исследованию социальной устойчивости территорий. Составлен рейтинг территорий РФ по уровню социальной устойчивости и ее составляющих. Выявлен комплекс объективных и субъективных угроз социальной устойчивости (Социальная устойчивость…, 2017).

Применительно к Северу России вышла монография «Социальная устойчивость регионов российского Севера и Арктики: оценка и пути достижения». Авторы предложили оригинальную методику оценки социальной устойчивости регионов Севера и Арктики, составили их рейтинги, выполнили картирование. Для достижения социальной устойчивости был предложен конкретный механизм и алгоритм действий (Социальная устойчивость…, 2018).

Ближе к теме нашего исследования монография «Демографический и трудовой факторы устойчивого развития северных регионов России». В ней представлены мировые системы показателей по мониторингу целей устойчивого развития на межстрановом, страновом и локальном уровнях; определены факторы и показатели оценки демографической и трудовой устойчивости; все северные регионы ранжированы по степени устойчивости (высокая, средняя, низкая, критическая); показаны роль и влияние миграции населения на УР северных территорий (Демографический и трудовой факторы…, 2018).

Городская тематика поднимается в работе «Устойчивое развитие городов», где рассмотрен широкий круг вопросов от «территориально- отраслевой организации общества» до «размещения населения, отраслей производства и оценки экологической ситуации». Исследование акцентируется на изучении системы «Природа – Человек – Производство» и на проблемах развития моногородов (Устойчивое развитие…, 2019).

Представляет интерес монография И.А. Вершининой «Современные теории города: социологический анализ», посвященная анализу теорий, наиболее значимых для социологического осмысления урбанистического пространства. Автор представляет ретроспективный анализ развития городских исследований, демонстрируя, в каком ракурсе в них находила отражение социальная проблематика, а затем переходит к рассмотрению теоретических разработок в сфере урбанистики, способствующих обогащению современного социологического знания. В монографии реконструируются характерные для современной урбанистики репрезентации города как социального феномена (Вершинина, 2019).

Теме устойчивого развития посвящены диссертации Ю.Д. Юркова4 и М.Ю. Осиповой5.

В зарубежной научной литературе имеются работы по демографической устойчивости (Roca et al., 2002; Camarinha-Matos, Afsar-manesh, 2010; Stern, 2013). Например, изучаются такие характеристики устойчивости, как численность и плотность населения, степень урбанизации, миграция, соотношение полов, возрастной состав, уровень образования и занятости (Roca, Roca, 2014). С точки зрения трудовых факторов устойчивое развитие рассматривается в работе К. ван Трик. Анализ распределения совокупного дохода между факторами производства позволяет оценить степень достижения цели устойчивого развития «достойная работа для всех»6. Однако такой подход не лишен недостатков, поскольку игнорируются другие факторы устойчивости.

Принципы, концепции и программы устойчивого развития городов

Исследование городского пространства построено на основе принципов, концепций и программ, изложенных в документах Организации Объединенных Наций, Европейской хартии и нормативно-правовых актах Российской Федерации. Рассмотрение начнем с общих положений ООН и закончим документами Российской Федерации.

Первым документом по устойчивому развитию населенных пунктов стала Программа ООН-Хабитат (англ. The United Nations Human Settlements Programme, UN-HABITAT ) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов. В 1976 году в Ванкувере (Канада) прошла Первая конференция – Хабитат I. На ней было подчеркнуто, что сложилась крайне тяжелая ситуация в области населенных пунктов, в первую очередь в развивающихся странах; что «положение в населенных пунктах определяет качество жизни и определяет возможность удовлетворения таких базовых нужд, как занятость, жилье, медицинское обслуживание, образование и отдых». Было подчеркнуто, что идет «неконтролируемый рост городов и возникающих вследствие этого условий перенаселенности, загрязнения, ухудшения окружающей среды и психологической напряженности в крупных городах»7.

В 1996 году в Стамбуле (Турция) состоялась Вторая конференция по населенным пунктам – Хабитат II. На ней были приняты две резолюции: «Стамбульская декларация по населенным пунктам» и «Повестка дня Хабитат». Работа конференции была посвящена двум темам: «Достаточное жилье для всех» и «Устойчивое развитие населенных пунктов в урбанизирующемся мире». В декларации отмечено, что «к числу наиболее серьезных проблем, с которыми сталкиваются города и их жители, относятся нехватка финансовых ресурсов и рабочих мест, увеличение количества бездомных и разрастание скваттерных поселений, рост нищеты и все увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными, ухудшение ситуации в плане безопасности и рост преступности, ухудшение состояния жилищного фонда, качества услуг и инфраструктуры, нехватка учреждений системы здравоохранения и образования, нерациональное землепользование, ненадежность законов о землевладении, перегрузка дорожной сети, усиление загрязнения окружающей среды и ряд др.».

Для устранения выделенных проблем необходимо решить противоречие между «потреблением и производством»; «неравномерным расселением и концентрацией населения в ограниченных ареалах, сопровождающихся ростом бедности, нищеты, безработицы, социальной изоляции и рядом других социальных язв городских сообществ». В целях УР необходимо создать условия для экономического роста, социального развития и охраны окружающей среды8.

В июне 2001 года в Нью-Йорке состоялась 25-я специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН «Стамбул + 5», на которой была принята «Декларация по городам и другим населенным пунктам в новом тысячелетии», подтвердившая приверженность «Стамбульской декларации о населенных пунктах» и «Повестке дня Хабитат», которые касаются «надлежащего жилья для всех, устойчивого развития населенных пунктов, стимулирования и обеспечения участия, гендерного равенства, финансирования жилищного строительства и развития населенных пунктов, международного сотрудничества и оценки достигнутого прогресса». Также были намечены новые инициативы в духе Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций. Отмечено, что «крупные и малые города обладают потенциалом для максимального увеличения преимуществ и сглаживания негативных последствий глобализации. Рационально управляемые города могут обеспечить экономическую среду, способную генерировать возможности для занятости населения, а также обеспечить предложение разнообразных товаров и услуг»9.

Новая программа развития городов была принята на Конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III), проходившей с 17 по 20 октября 2016 года в Кито (Эквадор). Участники Хабитат III достигли согласия в том, что «города будут служить источником для решения проблем, чем их причиной. Если процесс урбанизации будет разумно спланирован и эффективно организован, то он сможет стать значимым инструментом для достижения УР как в развитых, так и в развивающихся странах». Программа Хабитат III поможет положить «конец нищете и голоду; сократить неравенство; обеспечить экономический рост и гендерное равенство; повысить жизнестойкость и защитить окружающую среду». Участники конференции просят Генерального секретаря раз в четыре года представлять доклад о ходе осуществления Новой программы развития городов10 .

Новый доклад ООН-Хабитат (Катовице, Польша, 29 июня 2022 года) «Доклад о городах мира 2022: Предвидение будущего городов» призван «обеспечить большую ясность и понимание будущего городов на основе существующих тенденций, проблем и возможностей, а также разрушительных условий, включая ценные уроки пандемии COVID-19». Временные рамки доклада определены как окно «Десятилетия действий» (2020–2030 гг.). Для устойчивого развития городов (УРГ) «в странах с низким уровнем дохода плотность городов необходимо планировать и регулировать таким образом, чтобы будущий рост не оказывал давления на существующие открытые земли, инфраструктуру и услуги и не приводил к скученности, с одной стороны, или к неустойчивому разрастанию, с другой». Отмечается, что «города создают богатство, но также концентрируют бедность и неравенство». Устойчивому развитию городов будет способствовать «интеграция связей между городом и деревней». Будущее городов будет основано «на знаниях, во многом благодаря инновациям и широкому использованию новых технологий, а также оцифровке практически всех аспектов городской жизни»11.

Европейские государства пошли своим путем – через создание хартий. Первым документом по устойчивому развитию городов можно считать «Европейскую хартию местного самоуправления» (Страсбург, Франция, 15 октября 1985 года). В ней подчеркнуто, что «местное самоуправление является одной из главных основ любого демократического строя», а «право может быть осуществлено только на местном уровне». В документе под местным самоуправлением понимается «право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения». В хартии подчеркивается, что «изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается только с учетом мнения населения соответствующих территорий, в том числе путем проведения референдума там, где это допускается законом». И наконец, определены принципы финансовой деятельности, предусматривающие финансовое выравнивание между слабыми и сильными органами местного самоуправления; отмечено, что «предоставляемые субсидии распределяются органами местного самоуправления в пределах их компетенции и не должны поступать под конкретные программы»12. Россия подписала хартию 28 февраля 1996 года.

Основы устойчивого развития больших и малых городов были заложены на Первой Европейской конференции по устойчивому развитию городов в хартии «Города Европы на пути к устойчивому развитию» (Ольборгская хартия, Дания, 27 мая 1994 года). В ней отмечается, что «достижение современного уровня потребления ресурсов в промышленно развитых странах невозможно для всех ныне живущих людей, а тем более – для будущих поколений, без разрушения природного капитала». Чтобы реализовать идею УРГ, следует «стремиться к социальной справедливости, устойчивой экономике и экологической устойчивости. Социальная справедливость неизбежно должна основываться на экономической устойчивости и равенстве, для чего необходи- ма экологическая устойчивость». Отмечается, что «устойчивость на Земле обеспечивается устойчивостью местных сообществ». Предлагается возникающие проблемы решать на городском уровне, а если это невозможно, то выносить их за его пределы13. В России к Оль-боргской хартии присоединились 16 городов, среди которых Ижевск, Орел, Пермь, Ростов-на-Дону, Смоленск, Ставрополь.

В 1996 году в Лиссабоне (Португалия) прошла Вторая Европейская конференция по устойчивому развитию городов, где был принят «Лиссабонский план действий: от хартии к действиям», в том числе принцип ведения переговоров, инструменты управления, созданы союзы «Север – Юг» и «Запад – Восток»14.

Далее конференции по устойчивому развитию городов и поселков Европы проводились в Ганновере (Германия, 2000 г.); Ольборге (Дания, 2004 г.); Севилье (Испания, 2007 г.); Дюнкерке (Франция, 2010 г.); Женеве (Швейцария, 2013 г.); Стране Басков (Испания, 2016 г.).

Последняя конференция проходила в Мангейме (Германия) с 30 сентября по 2 октября 2020 года в режиме онлайн. На ней обсуждался Зеленый курс ЕС. Центральный вопрос «Мангейм-2020» состоял в том, сможет ли Европа достичь устойчивого перехода с помощью нового Европейского зеленого курса. На конференции Европейской комиссии было представлено «Мангеймское послание» – местный ответ на «Зеленый курс» ЕС15.

В Российской Федерации устойчивому развитию городов уделено значительное внимание – 5 июня 2002 года в Государственном Кремлевском Дворце в Москве прошло Всероссийское совещание «Обеспечение устойчивого развития городов России», на котором была принята «Московская декларация». Активно создается законодательная база. В 2003 году вышел Федеральный закон «Об об- щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В 2004 году принят «Градостроительный кодекс», ратифицирована «Градостроительная хартия СНГ» (2000). В 2016 году утверждён паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Ежегодно осуществляются рейтинги городов по уровню жизни, уровню зарплат, благоустройству, уровню развития, климату, населению и т. д.

Рейтинги и показатели устойчивого развития городов

Составление рейтингов и систем показателей – одно из важнейших направлений деятельности международных организаций, государств и ученых в рамках формирования политики устойчивого развития. Рейтинги позволяют выявлять сильные и слабые стороны разных стран, территорий и поселений, отслеживать прогресс в достижении целей устойчивого развития. Они используются при разработке стратегических документов социально-экономического развития.

В области составления и научного обоснования рейтингов и индексов устойчивого развития городов накоплен большой опыт16 (Арустамов, 2017; Бобылев и др., 2020). Разработано множество методик и подходов. Например, значительный опыт в этом направлении имеют подразделения ООН. Еще в 1996 году Индекс городского развития был разработан в рамках программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat)17. Еще одну систему индикаторов разрабатывала Комиссия ООН по устойчивому развитию18.

На основе принятых в 2015 году целей устойчивого развития ООН во многих странах начали создаваться национальные системы показателей. Так, в США оценивалось устойчивое развитие 124 городов, а группой российских и финских ученых разработана система показателей для арктических территорий (Bobylev et al., 2018).

В отечественных публикациях набору показателей и обоснованию критериев их отбора для оценки степени устойчивого развития городов отводится значительное место. К числу комплексных работ можно отнести три статьи (Шабунова, Леонидова, 2011; Бобылев и др., 2014; Долгих и др., 2019); по арктической тематике – две статьи (Гутман, Басова, 2017; Сергунин и др., 2021).

В России Рейтинговое агентство SGM с 2013 года составляет рейтинг устойчивого развития городов, основанный на принципах УР и международном опыте. Рейтинг охватывает 185 больших городов, имеющих население свыше 100 тыс. человек; нацелен на выделение сильных и слабых сторон муниципалитетов, установление ориентиров для органов власти и жителей, создание стимулов к достижению целей устойчивого развития, выделение городов-лидеров для потенциальных инвесторов.

Количество и состав показателей устойчивого развития в рейтинге неоднократно менялся: 2012 год – 32, 2013 – 30, 2014 – 32, 2015 – 31, 2016–2018 гг. – 42, 2019–2020 гг. – 43. Система показателей включает три группы: экономика и городское хозяйство, социальная сфера и экологическая обстановка. Выбор показателей основывался на нескольких принципах: открытость данных (размещение только на официальных сайтах городов и органов статистики), полнота (по каждому показателю доступны данные как минимум для 95% городов) и релевантность – соответствие целям устойчивого развития. Показатели с низкой достоверностью были отсеяны19.

За 2012 год в рейтинговую базу агентства SGM вошли 19 городов, расположенных на российском Севере (не входил Ханты-Мансийск – 85,0 тыс.), в 2020 году – 20 городов (остался в базе Магадан – 98,7 тыс.). По рейтингу в ранг первых 50 городов вошли девять северных городов, а в первую десятку – Ханты-Мансийск и Южно-Сахалинск. За исключением Сыктывкара восемь городов расположены на Азиатском Севере. По рангу от 51 до 100 вошли пять городов, за исключением Петропавловска-Камчатского, четыре расположены на Европейском Севере. В ранг 101–150 вошли пять городов. Замыкает шкалу рейтинга Кызыл, занявший 165 позицию. Также можно отметить, что занимаемый ранг и индексы устойчивого развития городов (ИУРГ) тесно коррелируют между собой. В первой группе городов только два ухудшили свой рейтинг и ИУРГ: Нижневартовск и Новый Уренгой (табл. 1).

В 2020 году из 20 северных городов 14 превзошли медианное по России значение (0,491). Однако 9 северных городов ухудшили свои позиции, из 7 лидеров 6 расположены в нефтегазодобывающий районах Западной Сибири. Их высокие показатели обеспечиваются преимущественно сырьевой экономикой, что не гарантирует устойчивости на долгосрочном отрезке.

Стоит отметить, что с 2022 года Агентством SGM впервые был составлен Рэнкинг устойчивого развития регионов России на региональном уровне. Он оценивает все 85 российских регионов на основе 43 показателей, объединенных в пять блоков: экономическое развитие (включая инновации), городская инфраструктура, демография, социальная инфраструктура и экология. Из северных регионов лучшую позицию занимает Ханты-Мансийский АО – 6, серединную Республика Саха (Якутия) – 39 и худшую Республика Тыва – 8120.

Поскольку существующие рейтинги не оценивают устойчивость малых и средних городов, они не позволяют делать выводы о подавляющем большинстве городов Севера России.

Таблица 1. Рейтинг и индекс устойчивого развития городов российского Севера, 2012 и 2020 гг.

|

Город |

Рейтинг SGM – 2012 г. |

Рейтинг SGM – 2020 г. |

Изменение, 2012–2020 гг. |

||||||

|

ранг |

численность населения, тыс. чел. |

ИУРГ |

ранг |

численность населения, тыс. чел. |

ИУРГ |

ранг |

численность населения, % |

ИУРГ |

|

|

Ханты-Мансийск |

- |

85,0 |

- |

2 |

101,5 |

0,671 |

- |

19,4 |

- |

|

Южно-Сахалинск |

122 |

186,3 |

0,468 |

10 |

207,3 |

0,624 |

112 |

11,3 |

0,156 |

|

Сургут |

34 |

316,6 |

0,559 |

11 |

387,2 |

0,618 |

23 |

22,3 |

0,059 |

|

Нефтеюганск |

24 |

125,2 |

0,572 |

14 |

128,2 |

0,604 |

10 |

2,4 |

0,032 |

|

Нижневартовск |

17 |

258,8 |

0,588 |

19 |

278,7 |

0,578 |

-2 |

7,7 |

-0,010 |

|

Новый Уренгой |

3 |

112,2 |

0,642 |

26 |

118,1 |

0,567 |

-23 |

5,3 |

-0,075 |

|

Ноябрьск |

64 |

109,2 |

0,520 |

30 |

108,4 |

0,563 |

34 |

-0,7 |

0,043 |

|

Якутск |

124 |

278,4 |

0,465 |

40 |

347,2 |

0,538 |

84 |

24,7 |

0,073 |

|

Сыктывкар |

112 |

254,5 |

0,476 |

42 |

259,3 |

0,535 |

70 |

1,9 |

0,059 |

|

Петропавловск-Камчатский |

146* |

179,8 |

0,394* |

65 |

179,4 |

0,516 |

81 |

-0,2 |

0,122 |

|

Мурманск |

126 |

305,0 |

0,463 |

68 |

282,9 |

0,512 |

58 |

-7,2 |

0,049 |

|

Архангельск |

113 |

356,5 |

0,476 |

69 |

352,0 |

0,511 |

44 |

-1,3 |

0,035 |

|

Ухта |

115 |

121,7 |

0,475 |

71 |

112,3 |

0,511 |

44 |

-7,7 |

0,036 |

|

Петрозаводск |

65 |

265,3 |

0,518 |

82 |

280,7 |

0,504 |

-17 |

5,8 |

-0,014 |

|

Магадан |

118 |

102,1 |

0,472 |

120 |

98,7 |

0,467 |

-2 |

-3,3 |

-0,005 |

|

Норильск |

107 |

178,1 |

0,482 |

134 |

183,3 |

0,452 |

-27 |

2,9 |

-0,030 |

|

Северодвинск |

119 |

191,3 |

0,471 |

135 |

181,8 |

0,452 |

-16 |

-5,0 |

-0,019 |

|

Братск |

139 |

243,9 |

0,445 |

140 |

225,0 |

0,448 |

-1 |

-7,7 |

0,003 |

|

Комсомольск-на-Амуре |

103 |

260,3 |

0,484 |

146 |

241,1 |

0,444 |

-43 |

-7,4 |

-0,040 |

|

Кызыл |

148 |

112,0 |

0,428 |

165 |

120,1 |

0,420 |

-17 |

7,2 |

-0,008 |

Ранжировано по ИУРГ за 2020 г.

* Данные за 2013 г.

Источник: Рейтинг устойчивого развития городов Российской Федерации. URL:

Кроме того, в них недостаточно представлены демографические и трудовые составляющие, особенно важные в условиях Севера из-за многолетнего миграционного оттока населения и большого числа монопрофильных городов.

Методика исследования устойчивого развития городов по демографическим и трудовым показателям

Объектом исследования выступают города российского Севера. Помимо 13 регионов, территории которых целиком относят к Крайнему Северу и приравненным к нему местностям, рассматривались также шесть северных городов Красноярского края (Норильск, Лесо-сибирск, Енисейск, Дудинка, Кодинск и Игарка). В 2020 году в изучаемых регионах было 123 города, из которых 107 являются малыми и средними, то есть численность их населения не достигает 100 тыс. человек, 16 городов – большими и крупными. Поскольку статистика по закрытым административно-территориальным образованиям ограниченна, из рассмотрения были исключены восемь городов: Североморск, Полярный, Гаджиево, Снежногорск, Заозерск, Островной, Мирный и Вилючинск.

По оставшимся 115 городам были рассчитаны восемь показателей, отражающих основные демографические и трудовые характеристики городов с точки зрения их устойчивого развития. Показатели разделены на четыре тематических блока ( рис. 1 ). Они отобраны исходя из доступности официальных статистических данных на уровне городов и соответствия не только целям устойчивого развития, но и проблемам развития северных городов. В частности, такими проблемами являются миграционный отток

Рис. 1. Показатели индекса демографической и трудовой устойчивости городов российского Севера

1.1. Специальный коэффициент рождаемости ---(число родившихся живыми на 1000 женщин репродуктивного возраста)

3.1. Соотношение полов (оптимальным считается --- соотношение 50 на 50%)

1.2. Стандартизованный коэффициент смертности (рассчитывается методом косвенной стандартизации по возрастным группам, за стандарт принято городское население России)

3.2. Коэффициент демографической нагрузки на население трудоспособного возраста на 1000 человек

4.1. Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг

2.1. Коэффициент

---миграционного прироста внутри региона на 1000 человек

2.2. Коэффициент внешнего миграционного прироста на 1000 человек (межрегиональная и международная миграция)

4.2. Доля работников организаций муниципальной формы собственности в среднесписочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) - диверсификация рынка труда

Источник: составлено авторами.

населения, который раскрывают два показателя, и недостаточная диверсификация рынков труда – очень высок удельный вес добывающей промышленности.

Основным источником данных для расчета значений послужила База данных показателей муниципальных образований Росстата. Так как данные ранее 2012 года в ней фрагментарны, то исследование ограничивается девятью годами – с 2012 по 2020 год. Пропущенные значения определялись методом интерполяции или экстраполяции по ближайшим известным значениям. Поскольку база не содержит данные на уровне городов, расчеты производились по наиболее детализированным данным из доступных. Показатели первых двух блоков рассчитываются на уровне городских поселений и городских округов, остальные – на уровне муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, в которых находятся города.

Городам по каждому показателю присваивалось рейтинговое значение в интервале от -1 до 1. Чтобы уменьшить влияние на анализ статистических выбросов, было решено не учитывать 10% наименьших и наибольших значений каждого показателя. Таким образом, значению рейтинга -1 соответствует 5-й процентиль выборки, а значению 1 – 95-й процентиль. Нулевому значению рейтинга соответствует медианное значение выборки по всем городам (исключение – показатели миграции, где за 0 принят нулевой миграционный прирост). Для определения значения в интервале от -1 до 0 и от 0 до 1 применялся метод линейной интерполяции. Если значения выходили за пределы интервала, они приравнивались к 1 или -1. Три показателя (1.2, 3.2 и 4.2) являются обратными (чем выше их значение, тем хуже). Поэтому их рейтинг инвертировался умножением на -1. Итоговый индекс каждого города или группы городов определялся суммированием соответствующих значений рейтинга по восьми показателям. Предельно возможное значение индекса демографической и трудовой устойчивости городов (ИДТУГ) – 8, с любым знаком.

Результаты исследования

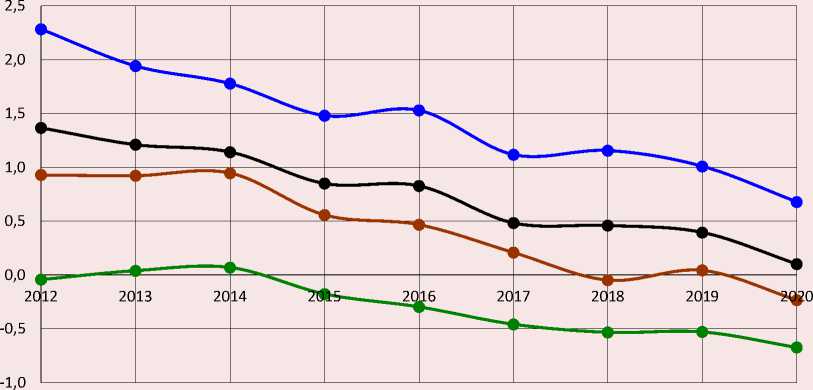

Полученные данные по демографической и трудовой устойчивости северных городов по административным образованиям показали, что индекс устойчивого развития снижается от крупных и больших к средним и от средних к малым городам. Наблюдается снижение ИДТУГ и в динамике с 2012 по 2020 год. Также можно отметить, что устойчивость больших городов выше средней (рис. 2).

Несмотря на уменьшение ИДТУГ, в целом северные города сохранили положительную устойчивость, в том числе большие и крупные. У малых и средних городов устойчивость периодически меняла знак. С 2012 по 2020 год все группы городов ухудшили свои индексы, особенно большие и крупные города.

Самый низкий индекс городов в разрезе административных единиц (менее -1,0) отмечен в Республике Карелии (-1,89), Мурманской области (-1,63), Архангельской области (-1,46) и Республике Коми (-1,19). Все четыре субъекта расположены на Европейском Севере. Среди регионов, имеющих высокий положительный ИДТУГ, можно отметить Ненецкий АО – 2,56, Ямало-Ненецкий АО – 2,33, Республику Саха (Якутия) – 2,09 и Ханты-Мансийский АО – 1,94. Из четырех лучших регионов только Ненецкий АО улучшил свой ИДТУГ на 0,38. Улучшилось значение и у Сахалинской области, ее ИДТУГ вырос на 0,32. Пальма первенства с 2012 по 2020 год перешла от Ямало-Ненецкого к Ненецкому АО ( табл. 2 ).

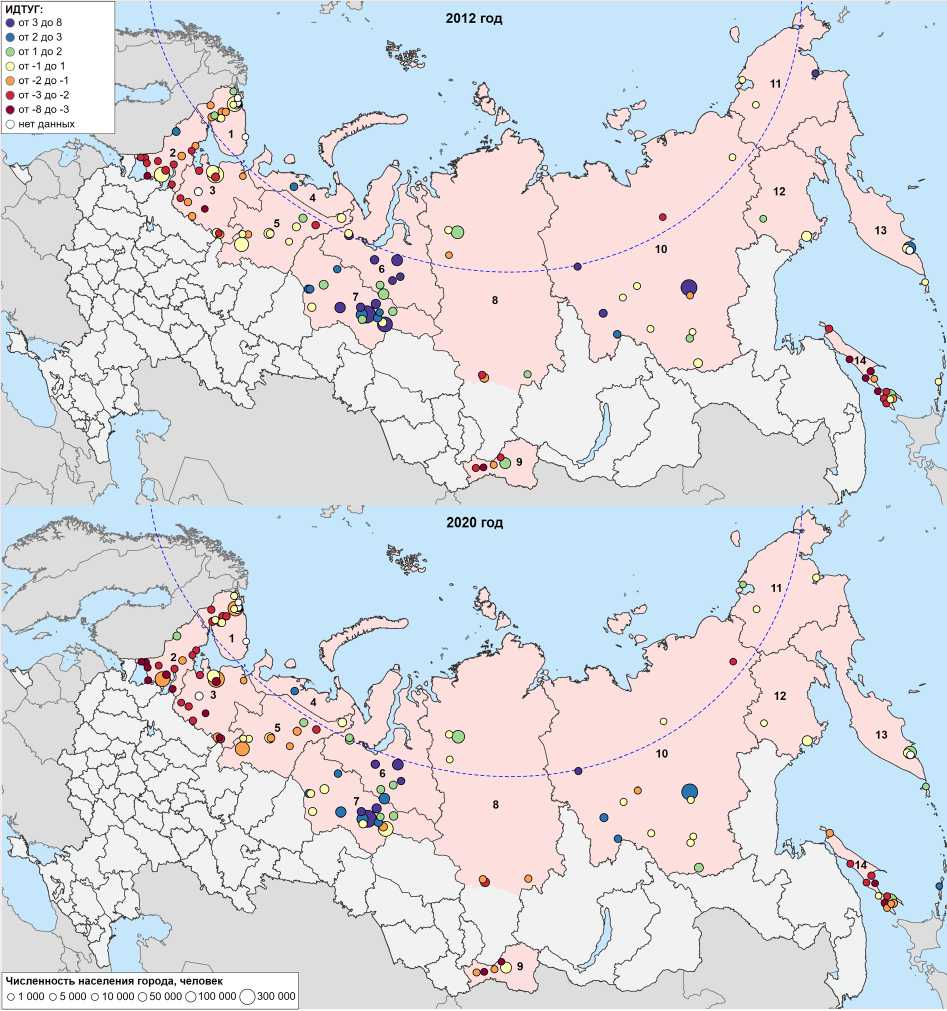

В пространстве города-лидеры по демографическим и трудовым показателям устойчивого развития распределены неравномерно. Наибольшая их концентрация наблюдается в Западной Сибири. Аутсайдеры расположены в основном на Европейском Севере, а также в Республике Тыва и на Сахалине. Только в 39 (33,9%) из 115 городов значение рейтинга в 2020 году улучшилось относительно уровня 2012 года, из них 10 находятся в Сахалинской области, 6 – в Якутии, 4 – в Ямало-Ненецком АО ( рис. 3 ).

В каждом северном регионе можно выделить лидера по ИДТУГ (2020): в Мурманской области – Полярные Зори (атомная электростанция), в Республике Карелии – Костомукша, в Архангельской области (без НАО) – Северодвинск, в Ненецком АО – Нарьян-Мар, в Республике Коми – Усинск, в Ханты-Мансийском АО – Лянтор, в Ямало-Ненецком АО – Тарко-Сале, в Республике Тыва – Кызыл,

Рис. 2. Динамика индекса демографической и трудовой устойчивости городов по субъектам российского Севера, 2012–2020 гг.

—•— Все города —•— Большие города • Средние города —•— Малые города

Источник: составлено авторами.

Таблица 2. Индекс демографической и трудовой устойчивости городов по субъектам российского Севера, 2012–2020 гг.

|

Субъект |

Год |

|||||||||

|

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

Изменение, 2012–2020 |

|

|

Все города , в т. ч. по людности: |

1,37 |

1,21 |

1,14 |

0,85 |

0,83 |

0,48 |

0,46 |

0,40 |

0,10 |

-1,27 |

|

большие и крупные |

2,28 |

1,94 |

1,78 |

1,48 |

1,53 |

1,12 |

1,16 |

1,01 |

0,68 |

-1,60 |

|

средние |

0,93 |

0,92 |

0,95 |

0,56 |

0,47 |

0,21 |

-0,05 |

0,04 |

-0,23 |

-1,16 |

|

малые |

-0,04 |

0,04 |

0,07 |

-0,18 |

-0,30 |

-0,46 |

-0,53 |

-0,53 |

-0,67 |

-0,63 |

|

По субъектам РФ: |

||||||||||

|

Ненецкий АО |

2,18 |

1,89 |

3,10 |

2,85 |

1,98 |

1,64 |

1,72 |

2,51 |

2,56 |

0,38 |

|

Ямало-Ненецкий АО |

3,65 |

2,76 |

2,75 |

2,07 |

2,91 |

2,94 |

3,06 |

2,99 |

2,33 |

-1,32 |

|

Республика Саха (Якутия) |

2,53 |

2,49 |

2,44 |

2,25 |

1,87 |

1,66 |

2,15 |

1,90 |

2,09 |

-0,44 |

|

Ханты-Мансийский АО |

3,61 |

2,74 |

3,01 |

2,61 |

3,05 |

1,99 |

2,06 |

2,03 |

1,94 |

-1,67 |

|

Красноярский край (частично) |

1,43 |

1,11 |

0,99 |

1,21 |

0,94 |

0,90 |

0,90 |

0,89 |

0,90 |

-0,53 |

|

Камчатский край |

2,17 |

1,90 |

1,28 |

1,48 |

1,17 |

1,45 |

1,24 |

1,04 |

0,82 |

-1,35 |

|

Чукотский АО |

2,66 |

2,99 |

2,65 |

2,85 |

2,90 |

2,08 |

1,25 |

3,16 |

0,38 |

-2,28 |

|

Магаданская обл. |

0,78 |

0,85 |

0,57 |

0,17 |

1,18 |

0,72 |

0,29 |

0,56 |

0,22 |

-0,56 |

|

Сахалинская область |

-0,35 |

0,00 |

0,15 |

0,19 |

0,35 |

0,24 |

0,07 |

0,25 |

-0,03 |

0,32 |

|

Республика Тыва |

0,51 |

0,15 |

-0,51 |

-0,06 |

-1,09 |

-0,62 |

-0,56 |

-0,13 |

-0,39 |

-0,90 |

|

Республика Коми |

0,00 |

0,54 |

0,40 |

0,05 |

-0,17 |

-0,68 |

-1,04 |

-1,20 |

-1,19 |

-1,19 |

|

Архангельская обл. без НАО |

-0,41 |

-0,66 |

-0,47 |

-0,57 |

-0,75 |

-1,23 |

-1,24 |

-1,27 |

-1,46 |

-1,05 |

|

Мурманская область |

-0,51 |

-0,57 |

-0,81 |

-1,08 |

-0,96 |

-1,08 |

-1,09 |

-1,40 |

-1,63 |

-1,12 |

|

Республика Карелия |

-0,32 |

-0,44 |

-0,42 |

-0,96 |

-1,08 |

-1,65 |

-1,59 |

-1,40 |

-1,89 |

-1,57 |

Источник: База данных показателей муниципальных образований Росстата. URL: в Республике Саха (Якутия) – Удачный (добыча алмазов), в Магаданской области – Магадан, в Чукотском АО – Певек (плавучая атомная станция), в Камчатском крае – Петропавловск-Камчатский, в Сахалинской области – Курильск и в Красноярском крае – Норильск.

Аналогично выделим города-аутсайдеры: в Мурманской области – Оленегорск, в Республике Карелия – Лахденпохья, в Архангельской области – Сольвычегодск, в Республике Коми – Инта, в Ханты-Мансийском АО – Мегион, в Ямало-Ненецком АО – Муравленко,

Рис. 3. Индекс демографической и трудовой устойчивости городов по субъектам российского Севера, 2012 и 2020 гг.

Числами обозначены субъекты РФ:

1. Мурманская обл. 3. Архангельская обл. 5. Респ. Коми 7. Ханты-Мансийский АО 9. Респ. Тыва 11. Чукотский АО 13. Камчатский край

2. Респ. Карелия 4. Ненецкий АО 6. Ямало-Ненецкий АО 8. Красноярский край (частично) 10. Респ. Саха (Якутия) 12. Магаданская обл. 14. Сахалинская обл.

в Республике Тыва – Туран, в Республике Саха (Якутия) – Среднеколымск, в Магаданской области – Сусуман, в Чукотском АО – Билибино, в Камчатском крае – Елизово, в Сахалинской области – Макаров, в Красноярском крае – Лесосибирск.

Наряду с лидерами и аутсайдерами в каждом северном регионе выделим города, вошедшие в первую десятку, и десять городов, замыкающих рейтинг УРГ. Уверенно заняв первую позицию в 2012 году, Ханты-Мансийск к 2016 году опустился на восьмую позицию, а в 2020 году занял 12 место. Остались в первой десятке в 2020 году Когалым, Новый Уренгой, Сургут, Лян-тор, Тарко-Сале и Мирный. Из замыкающей десятки только три города не смогли улучшить свое положение: Олонец остался на 110 месте, а Сольвычегодск и Пудож ухудшили свой рейтинг ( табл. 3 ).

Города-лидеры, хотя и расположены в разных регионах (ХМАО, ЯНАО, НАО и Якутия), почти все специализируются на добыче нефти и газа, а Удачный и Мирный – на добыче алмазов. Заработная плата без учета субъектов малого предпринимательства в 2020 году в городских округах, где расположены эти города, в среднем составила 106 тыс. рублей (от 82 тыс. в Когалыме до 141 тыс. в Надыме) при медианном значении 72 тыс. рублей по всем городам Севера. Возможности трудоустройства в высокодоходных отраслях делают эти города привлекательными для миграции, что влияет также на возрастной состав, рождаемость и другие показатели. В противоположность этому в 10 городах из нижней части рейтинга средняя заработная плата составила всего 49 тыс. рублей (в Туране – 33 тыс.). Если ряд городов Республики Тыва смог компенсировать это хорошими показателями рождаемости, то в Республике Карелии, где расположено большинство городов-аутсайдеров, демографическая ситуация тоже является кризисной: высокая демографическая нагрузка сочетается с низкой рождаемостью и дисбалансом состава населения по полу.

Таблица 3. Лидеры и аутсайдеры рейтинга демографической и трудовой устойчивости городов российского Севера, 2012, 2016 и 2020 гг.

№ 2012 г. 2016 г. 2020 г. 1 5,19 – Ханты-Мансийск 5,56 – Новый Уренгой 4,52 – Удачный 2 4,85 – Когалым 4,96 – Когалым 4,28 – Лянтор 3 4,81 – Новый Уренгой 4,79 – Мирный 3,89 – Когалым 4 4,51 – Сургут 4,78 – Сургут 3,72 – Тарко-Сале 5 4,35 – Лянтор 4,58 – Тарко-Сале 3,49 – Надым 6 4,34 – Салехард 4,46 – Удачный 3,23 – Новый Уренгой 7 3,99 – Анадырь 4,30 – Анадырь 3,05 – Сургут 8 3,62 – Губкинский 3,69 – Ханты-Мансийск 2,88 – Мирный 9 3,44 – Тарко-Сале 3,43 – Лянтор 2,76 – Ноябрьск 10 3,41 – Мирный 2,77 – Надым 2,56 – Нарьян-Мар 106 -2,88 – Сольвычегодск -3,00 – Инта -3,16 – Туран 107 -2,91 – Пудож -3,02 – Поронайск -3,24 – Холмск 108 -2,98 – Беломорск -3,10 – Кондопога -3,30 – Макаров 109 -3,46 – Поронайск -3,21 – Питкяранта -3,33 – Сортавала 110 -3,49 – Олонец -3,22 – Беломорск -3,37 – Олонец 111 -3,56 – Томари -3,38 – Углегорск -3,44 – Кондопога 112 -3,73 – Чадан -3,40 – Пудож -3,52 – Пудож 113 -3,77 – Углегорск -3,43 – Чадан -3,54 – Питкяранта 114 -4,40 – Шенкурск -3,69 – Александровск-Сахалинский -3,74 – Сольвычегодск 115 -5,06 – Александровск-Сахалинский -3,93 – Ак-Довурак -4,16 – Лахденпохья Источник: База данных показателей муниципальных образований Росстата. URL:

Рассмотрим, как на устойчивое развитие городов повлиял тот или иной показатель. В 2012 году высокий ИДТУГ по всем городам обеспечили демографическая нагрузка – 0,677, внутренняя миграция – 0,366, диверсификация рынка труда – 0,198, ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) – 0,181, заработная плата – 0,147 и незначительно рождаемость – 0,039. В 2020 году два из шести показателей (рождаемость и ОПЖ) поменяли знак. По всей группе городов величина ИДТУГ значительно уменьшилась. С 2012 по 2020 год только три показателя имели положительный прирост: внешняя миграция – 0,139, заработная плата – 0,190 и диверсификация рынка труда – 0,097. На снижение показателей с 2012 по 2020 год оказали влияние демографическая нагрузка (-0,601), рождаемость (-0,583) и внутренняя миграция (-0,317).

В 2012 году высокий ИДТУГ большим и крупным городам обеспечили демографическая нагрузка, внутренняя миграция и диверсификация рынка труда; средним городам – демографическая нагрузка и внутренняя миграция; малым городам уменьшила отрицательную величину демографическая нагрузка. Большинство остальных показателей либо имели отрицательную величину, либо незначительно изменялись. В 2020 году ИДТУГ большим и крупным городам обеспечили диверсификация рынка труда и заработная плата, средним городам эти два показателя уменьшили отрицательную величину. Изменение показателей с 2012 по 2020 год свидетельствует, что для всех городов только три показателя имели положительный прирост: заработная плата, диверсификация рынка труда и внешняя миграция, а для больших и крупных городов еще и соотношение полов, для малых – внутренняя миграция (табл. 4).

Заключение

Генеральная линия расселения населения во всем мире связана с миграцией жителей из сел в города, ростом урбанизации и формированием северных городских агломераций – новым трендом XXI века (Фаузер и др., 2021). Наряду с прогрессом и инновациями города создают такие проблемы, как нехватка жилья и скученность проживания, расслоение общества на бедных и богатых, формирование элитных и спальных районов – трущоб, дефицит качественной воды, высокая концентрация вредных веществ в воздушном пространстве и ряд других.

Во второй половине ХХ века мировое сообщество обратило внимание на проблему устойчивого развития, постепенно перейдя от общих вопросов к изучению устойчивого развития городского пространства. ООН рассматривает проблему устойчивого развития шире, в первых документах она включала все населенные пункты, а по мере накопления опыта и практики перешла исключительно к городам. В то же время в документах ООН-Хабитат отмечается, что устойчивое развитие городов не может быть успешным без развития прилегающих сельских территорий, поскольку последние обеспечивают города продовольствием и рабочей силой.

Таблица 4. Индексы демографических и трудовых показателей устойчивого развития городов российского Севера, 2012 и 2020 гг.

|

Показатель |

2012 г. |

2020 г. |

Изменение, 2012–2020 гг. |

||||||

|

большие |

средние |

малые |

большие |

средние |

малые |

большие |

средние |

малые |

|

|

Общий индекс |

2,283 |

0,929 |

-0,043 |

0,679 |

-0,233 |

-0,673 |

-1,603 |

-1,162 |

-0,630 |

|

1.1. Рождаемость |

0,012 |

-0,060 |

0,119 |

-0,564 |

-0,787 |

-0,409 |

-0,576 |

-0,727 |

-0,528 |

|

1.2. Продолжительность жизни |

0,342 |

0,015 |

-0,058 |

0,110 |

-0,032 |

-0,158 |

-0,232 |

-0,046 |

-0,100 |

|

2.1. Внутренняя миграция |

0,685 |

0,501 |

-0,216 |

0,123 |

0,131 |

-0,083 |

-0,563 |

-0,370 |

0,133 |

|

2.2. Внешняя миграция |

-0,010 |

-0,437 |

-0,332 |

0,046 |

-0,038 |

-0,062 |

0,056 |

0,399 |

0,271 |

|

3.1. Соотношение полов |

-0,173 |

-0,007 |

0,057 |

-0,155 |

-0,037 |

0,015 |

0,017 |

-0,030 |

-0,042 |

|

3.2. Демографическая нагрузка |

0,777 |

0,676 |

0,468 |

0,213 |

0,017 |

-0,153 |

-0,564 |

-0,659 |

-0,621 |

|

4.1. Заработная плата |

0,210 |

0,109 |

0,030 |

0,404 |

0,268 |

0,224 |

0,195 |

0,158 |

0,194 |

|

4.2. Диверсификация рынка труда |

0,439 |

0,132 |

-0,110 |

0,504 |

0,245 |

-0,047 |

0,065 |

0,113 |

0,063 |

Источник: База данных показателей муниципальных образований Росстата. URL:

В Европейских хартиях по устойчивому развитию городов, на проводимых конференциях поднимаются разные проблемы: от вопросов местного самоуправления и неделимости территорий до «Манифеста новой урбанистики», от «Лиссабонского плана действий» до «Мангеймского послания» – ответ на «Зеленый курс» ЕС. В настоящее время международных форумов и экспериментальных площадок по проблемам устойчивого развития городов не один десяток, созданы они и в России.

Из-за ограниченности муниципальной статистики в статье рассмотрены восемь показателей, составляющих основу расчета ИДТУГ. Повысить ИДТУГ можно посредством улучшения соотношения возрастных групп, роста рождаемости и увеличения финансирования программы переселения лиц пенсионного возраста и людей, имеющих хронические заболевания; повышения уровня и качества медицинского обслуживания, создания безопасных условий труда, уменьшения числа рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, что положительно скажется на ожидаемой продолжительности жизни населения. Регулирование внешних миграционных потоков по возрасту и образованию мигрантов, привлечение квалифицированных специалистов положительно скажутся на демографической и трудовой устойчивости.

В XXI веке новым шагом в повышении устойчивости городов станет переход на «умные города», призванные решать такие проблемы, как «безопасность, социальная защищенность, экологическое благополучие, экономическая справедливость» (Попов, Семячков, 2020). Развитие «умных городов» предполагает широкое использование информационно-коммуникационных технологий, аккумуляцию новейших достижений в области цифровых технологий, эффективное использование ресурсов. Широкое внедрение новых технологий и инноваций в управление городами может способствовать их устойчивому развитию.

Представленные теоретические подходы к изучению устойчивого развития городов позволили посмотреть на исследуемую проблему комплексно, перейти от теоретических положений к рейтинговой оценке устойчивого развития северных городов, выявить сильные/слабые стороны демографической динамики и трудовой сферы.

В практическом плане статья может быть полезной органам исполнительной власти для оценки демографической и трудовой устойчивости городского пространства и городов на вверенных им территориях.

Список литературы Международные и российские подходы к изучению устойчивого развития городского пространства: от теории к практике

- Арустамов Э.А. (2017). Рейтинги и критерии оценки экологического состояния городов и регионов России // Науковедение. Т. 9. № 4.

- Бобылев Н.Г., Гадаль С., Коновалова М.О. [и др.] (2020). Ранжирование регионов Арктической зоны Российской Федерации по индексу экологической безопасности // Север и рынок: формирование экономического порядка. № 3 (69). С. 17–40. DOI: 10.37614/2220-802X.2.2020.69.002

- Бобылев С.Н., Кудрявцева О.В., Соловьева С.В. (2014). Индикаторы устойчивого развития для городов // Экономика региона. № 3. С. 101–110.

- Борисова Н.Г., Григорьев М.Ф., Драгилева Л.Ю. [и др.] (2015). Факторы устойчивого развития регионов России: монография. Кн. 21 / под общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск: Издательство ЦРНС. 164 с.

- Вершинина И.А. (2019). Современные теории города: социологический анализ. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация». 240 с.

- Гильен М. (2022). 2030: Как современные тренды влияют друг на друга и на наше будущее. М.: Альпина Паблишер. 394 с.

- Гутман С.С., Басова А.А. (2017). Индикаторы устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации: проблемы выбора и измерения // Арктика: экология и экономика. № 4. С. 32–48. DOI: 10.25283/2223-4594-2017-4-32-48

- Демографический и трудовой факторы устойчивого развития северных регионов России (2018) / колл. авторов; отв. ред. В.В. Фаузер. М.: Экон-Информ. 215 с.

- Долгих Е.И., Ерлич В.А., Кузнецова П.О. (2019). Факторы, определяющие потенциал устойчивого развития российских городов: инструменты внешней оценки и новые вызовы // Устойчивое развитие городов: колл. монография / под. ред. К.В. Папенова, С.М. Никонорова, К.С. Ситкиной. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. С. 37–62.

- Печчеи А. (1985). Человеческие качества / пер. с англ. О.В. Захаровой. Москва: Прогресс. 313 с.

- Попов Е.В., Семячков К.А. (2020). Умные города: монография. Москва: Юрайт. 346 с.

- Сергунин А.А., Акулов Д.А., Бобылев Н.Г., С. Гадаль (2021). К вопросу об индикаторах достижения целей устойчивого развития ООН арктическими городами России // Устойчивое развитие: экологические, экономические и социальные аспекты: сб. научн. статей по результатам международной конференции, Санкт-Петербург, 12–14 мая 2021 года / под ред. Е.В. Викторовой. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет. С. 187–201.

- Социальная устойчивость региона: диагностика и проблемы развития (2017): монография / под общ. ред. Р.М. Садыкова. Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН. 188 с.

- Социальная устойчивость регионов российского Севера и Арктики: оценка и пути достижения (2018) / колл. авторов; под науч. ред. Л.А. Рябовой. Апатиты: ФИЦ КНЦ РАН. 169 с.

- Ускова Т.В. (2009). Управление устойчивым развитием региона. Вологда: ИСЭРТ РАН. 355 с.

- Устойчивое развитие городов: колл. монография (2019) / под ред. К.В. Папенова, С.М. Никонорова, К.С. Ситкиной. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. 288 с.

- Фаузер В.В., Альжанова Ф.Г. (2022). Роль северности в демографической динамике: Арктика, Север, Казахстан (международные сравнения) // Актуальные проблемы, направления и механизмы развития производительных сил Севера – 2022: сб. статей VIII Всерос. науч.-практ. Конференции (с международным участием) (21–23 сентября 2022 г., Сыктывкар): в 2 ч. Иркутск: Максима. Ч. I. С. 58–67.

- Фаузер В.В., Лыткина Т.С., Смирнов А.В. (2018а). Устойчивое развитие северных регионов: демографическое измерение // Экономика региона. № 4. С. 1370–1382. DOI: 10.17059/2018-4-24

- Фаузер В.В., Смирнов А.В., Лыткина Т.С., Фаузер Г.Н. (2018b). Устойчивое развитие северных регионов России: трудовое измерение // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 11. № 5. С. 120–136. DOI: 10.15838/esc.2018.5.59.8

- Фаузер В.В., Смирнов А.В., Лыткина Т.С., Фаузер Г.Н. (2021). Городские агломерации в системе расселения Севера России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 14. № 4. С. 77–96. DOI: 10.15838/esc.2021.4.76.5

- Шабунова А.А., Леонидова Г.В. (2011). Человеческий капитал – индикатор устойчивого развития территории // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 5 (17). С. 101–115.

- Bobylev S.N., Chereshnya O.Y., Solov’eva S.V. et al. (2018). Indicators for digitalization of sustainable development goals in PEEX Program. Geography, Environment, Sustainability, 11(1), 145–156. DOI: 10.24057/2071-9388-2018-11-1-145-156

- Camarinha-Matos L.M., Afsarmanesh H. (2010). Active aging roadmap – A collaborative networks contribution to demographic sustain - 200 ability. IFIP Advances in Information and Communication Technology. 336, 46–59. DOI: 10.1007/978-3-642-15961-9_5

- Roca Z., Roca M. (2014). Demographic sustainability and spatial development in Portugal. Acta geographica Bosniae et Herzegovinae, 2, 21–28.

- Roca M., Silva V., Caldinhas S. (2002). Demographic sustainability and regional development: The case of Alto Minho and Alto Alentejo. Portugal: Universidad Nova de Lisboa.

- Stern E. (2013). Demographic sustainability and rural development policy. Journal of Maps, 9(2), 154–160. DOI: 10.1080/17445647.2013.773566

- Tilly Ch. (1968). The forms of urbanization. In: Parsons T. (Ed.). American Sociology: Perspectives, Problems, Methods. New York: Basic Books.