Межгодовые и многолетние изменения поголовья оленей в республике Саха (Якутия) в связи с факторами среды

Автор: Ловелиус Николай Владимирович

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 2 (27), 2013 года.

Бесплатный доступ

Определены даты аномальных межгодовых отклонений поголовья оленей от многолетней нормы и определены гидрометеорологические и космические факторы природной среды в годы аномальных отклонений количества оленей от многолетней нормы.

Галактические космические лучи, геомагнитная активность, отклонение от нормы, поголовье, солнечная активность, циркуляция атмосферы

Короткий адрес: https://sciup.org/14031540

IDR: 14031540 | УДК: 591

Текст научной статьи Межгодовые и многолетние изменения поголовья оленей в республике Саха (Якутия) в связи с факторами среды

Исследованию аспектов поголовья домашних и диких северных оленей посвящена обширная литература [2–5; 7–8; 10–14 и др.]. Изменчивость поголовья домашних оленей в разных районах чаще всего объясняется региональными причинами, что, на наш взгляд, несколько ограничивает полноценность таких взглядов.

Отсутствие продолжительных непрерывных учётов поголовья домашних оленей по многим районам ограничивает возможность комплексных исследований этой исключительно важной проблемы для коренных народов Крайнего Севера, у которых олень является одним из основных природных ресурсов в их самобытной культуре и традиционной хозяйственной деятельности.

В задачу нашей работы входило: определить диапазон межгодовых и многолетних колебаний численности поголовья домашнего оленя; исследовать факторы природной среды в годы аномальных изменений поголовья в республике по материалам Н.П. Неустроева, Д.И. Сыроватс-кого, г.Т. Дягилева [14].

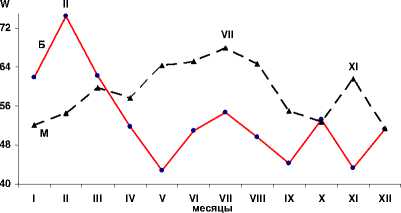

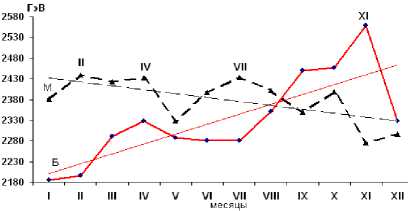

Многолетние изменения поголовья домашних северных оленей всех видов собственности в Якутии приведены в табл. 1. На рис. 1 прослеживается продолжительный период уменьшения поголовья, который можно объяснить сменой социального уклада в Российской Федерации и так называемой «перестройкой». Для определения межгодовых колебаний выполнены расчёты отклонений от 10-летней календарной нормы.

Из 40-летнего ряда были отобраны две группы дат: с большим и малым количеством оленей, которые составили 20 лет (табл. 2). Для них выполнены выборки средних месячных значений природных факторов: солнечной и геомагнитной активности, галактических космических лучей, приходящих на границу атмосферы, характеристик циркуляции атмосферы северного полушария по типизации Б.Л. Дзердзеевс-кого [6], температуры воздуха по метеостанции Тикси. графическое представление о поголовье невозможно заменить их табличным представлением, что подтверждается рис. 1, на котором хорошо прослеживается сокращение поголовья оленей, начиная с 1989 г., оно продолжается до 2003 г., после чего наметилось увеличение поголовья. Расчёты отклонений от 10-летней календарной нормы дали возможность нивелировать многолетний тренд и позволили определить межгодовые колебания численности оленей (табл. 2). Различия в многолетних изменениях составляют 251444 (2003–1980 гг.), в отклонениях от нормы различия составляют 72,6% (1991–2000 гг.). А отношения составляют 288,9 и 218,2% соответственно.

Средние значения поголовья составили 121,13 и 81,44%, а диапазон различий равен 39,69%. Такой критерий различий даёт основание считать определение дат с отклонениями поголовья от 10-летней нормы достаточно корректным.

Таблица 1

Поголовье оленей в якутии в 1980–2011 гг., тыс.гол. [14]

|

годы |

1970 |

1980 |

1990 |

2000 |

2010 |

|

1 |

380028 |

361556 |

156237 |

200280 |

|

|

2 |

381810 |

350187 |

141540 |

||

|

3 |

359162 |

343362 |

133079 |

||

|

4 |

357368 |

334272 |

138914 |

||

|

5 |

359591 |

298705 |

141873 |

||

|

6 |

369038 |

246850 |

153731 |

||

|

7 |

377866 |

215764 |

168918 |

||

|

8 |

373872 |

196376 |

181673 |

||

|

9 |

375938 |

177141 |

190125 |

||

|

10 |

384523 |

368102 |

165070 |

200861 |

Cреда обитания

Таблица 2 годы с большим и малым количеством оленей в отклонениях от 10-летней нормы

|

№ п.п. |

годы |

к ≥ 103% |

№ п.п. |

годы |

к ≤ 96,5% |

|

1 |

1982 |

103,1 |

1 |

1984 |

96,5 |

|

2 |

1991 |

134,0 |

2 |

1996 |

91,8 |

|

3 |

1992 |

130,2 |

3 |

1997 |

80,2 |

|

4 |

1993 |

127,7 |

4 |

1998 |

73,0 |

|

5 |

1994 |

124,3 |

5 |

1999 |

65,9 |

|

6 |

1995 |

111,1 |

6 |

2000 |

61,4 |

|

7 |

2008 |

113,1 |

7 |

2002 |

88,1 |

|

8 |

2009 |

118,3 |

8 |

2003 |

82 |

|

9 |

2010 |

125,0 |

9 |

2004 |

86 |

|

10 |

2011 |

124,5 |

10 |

2005 |

88 |

|

Среднее |

121,13 |

Среднее |

81, |

||

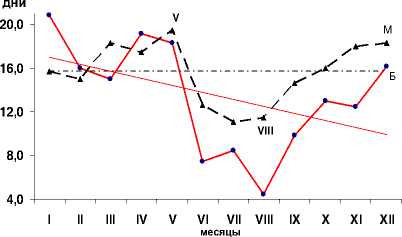

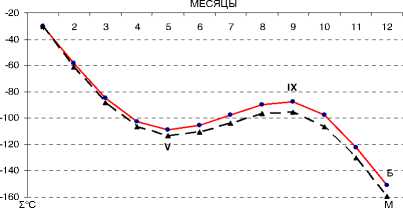

Результаты выборки средних месяч значений характеристик солнечной ак ности (чисел Вольфа) приведены на ри В 9 месяцах за год для формирования тимальных условий для оленей харак на низкая активность Солнца (IV–IX); в исчислении за эти месяцы различия составили 41,5 единиц, а отношение – 41%.

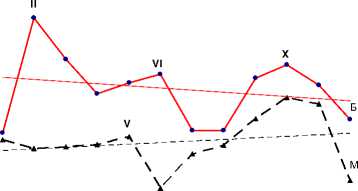

Аналогичная обработка проведена остальных факторов среды. На рис. 3 приведён результат анализа данных геомагнитной активности (индекс аа). В годы большого поголовья оленей наблюдается высокая геомагнитная активность с самыми значительными амплитудами различий с февраля по июнь месяц. Наблюдаемые высокие значения геомагнитной активности в феврале–марте могут быть предикторами для прогноза состояния условий среды на остальную часть года.

Обращает на себя внимание круглогодичная высокая геомагнитная активность в годы с большим поголовьем оленей. Опр-ы-та в в ё-ы-ы т-я е-ние занимает отношение характеристик солнечной активности (пунктир) с максимальными значениями в январе и февра-

Terra Humana

Рис. 1. Поголовье оленей в Республике Саха (Якутия) в 1980-2011гг. [14].

Рис.2. Солнечная активность в годы с большим (Б) и малым (М) поголовьем оленей. Коэф. корр. -0 34 [18].

аа

I

II

III

IV

V

VI

X

XI

XII месяцы

VII VIII IX

Рис. 3. Геомагнитная активность в годы большого (Б) и малого (М) поголовья оленей. Коэф. корр. 0,19 [18].

Рис. 4. Отношение чисел Вольфа (W) и геоманитного индекса аа в годы с большим поголовьем оленей к данным в годы с малым поголовьем (%).

ле, а минимальными - с мая по сентябрь и ноябрь месяцы.

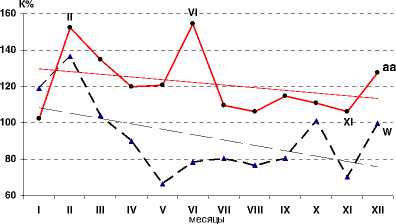

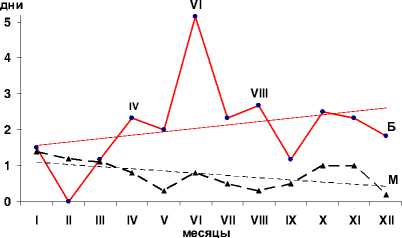

Анализ притока галактических космических лучей в годы противоположных аномалий численности поголовья оленей показал хорошо выраженную противофазу в годовом ходе, она подчёркивается линейными трендами (рис. 5). В годы с большим поголовьем оленей интенсивность притока космических лучей увеличивается от минимальных значений в январе до максимальных в ноябре. Отношение максимальных значений космических лучей к минимальным составляет 117,1%, а в годы с малым поголовьем диапазон различий – 107,1%.

Среди земных характеристик особое место занимает циркуляция атмосферы, перераспределяющая температуру воздуха и осадки на земле. В нашей работе используются данные по циркуляции атмосферы в северном полушарии типизации Б.Л. Дзердзеевского [6], сформированные по направленности в 4 группы элементарных циркуляционных механизмов (ЭЦМ). На рис. 6 приведены результаты анализа повторяемости меридиональной северной группы ЭЦМ в годы с большим (Б) и малым (М) поголовьем оленей. Из него следует, что наибольшие различия в повторяемости ЭЦМ проявляются в январе и с июня по декабрь.

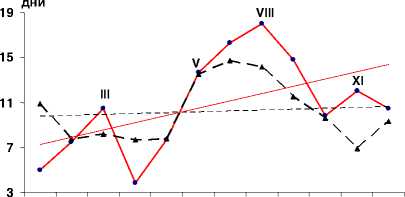

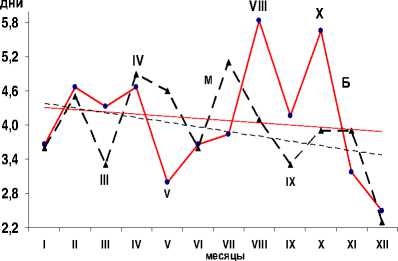

Минимальная повторяемость меридиональной северной циркуляции в годы с большим поголовьем оленей составляет 161,3 дня, а в годы с малым поголовьем – 188,1 дня (их сумма составляет 349,4, а разность 26,8 дня, отношение 85,4%). Такое значительное преобладание повторяемости северных ЭЦМ, начиная с июня месяца, существенно ухудшает условия обитания домашних оленей. Можно предположить, что этот эффект отражается и на диких северных оленях, т.к. меридиональная северная группа циркуляции приносит более холодный воздух на материк, что и отражается в снижении поголовья. Среди 4-х групп ЭЦМ северная меридиональная циркуляция представлена наибольшим количеством дней. Второй по продолжительности повторяемости является южная меридиональная группа (рис. 7). В годы с большим поголовьем она повторяется 129,7 дня, а в годы с малым – 122,1 дня. (в сумме 251,8 дня). Особенность их внутригодового распределения прямо противоположная северной меридиональной группе с максимумом в августе месяце при разной направленности линейных трендов в годы с большим поголовьем при их одинаковом ходе в годы с малым поголовьем. В годовом исчислении их разность составляет 7,6 дня, а отношение – 106,2%.

зональная группа ЭЦМ имеет наименьшую повторяемость, но отличается наибольшей контрастностью в годы противоположных аномалий поголовья оле- ней (рис. 8). Так, в годы большого поголовья только в феврале её повторяемость равна нулю, а максимальных значений она достигает в июне. Второй минимум повторяемости зональной циркуляции наблюдается в сентябре. В годы с малым пого-

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII месяцы

Рис. 7. Меридиональная южная циркуляция атмосферы в северном полушарии в годы большого (Б) и малого (М) количества оленей.

Коэф. корр. 0,71 [6].

Cреда обитания

Рис. 5. Галактические космические лучи (ГэВ) в годы большого (Б) и малого (М) поголовья оленей. Коэф. корр. –0,54 [15].

Рис. 6. Северная меридиональная группа циркуляции атмосферы северного полушария в годы большого (Б) и малого (М) количества оленей. Коэф. корр. –0,10 [6].

ловьем выраженных колебаний зональной циркуляции не наблюдается, а тренды в годы противоположных аномалий поголовья имеют разную направленность.

группа ЭЦМ нарушения зональнос- ти имеет почти равную повторяемость в годы с большим и малым поголовьем оленей – 49,2 и 47,1 дня соответственно. Но ды, которые имеют максимальные и минимальные значения в году.

Можно предположить, что проявление аномальных значений факторов среды в разные месяцы года формирует устойчивую среду обитания, а их крайние значения могут создавать критические периоды в жизни животных.

Terra Humana

их внутригодовое распределение существенно различается (рис. 9). Так, с января по июнь повторяемость ЭЦМ изменяется в пределах 3–5 дней, а в августе–октябре в годы с большим поголовьем оленей повторяемость ЭЦМ достигает максимальных значений.

Существенное значение для оленей имеет температура воздуха в холодную и тёплую части года. В согласовании с сезонами происходит перемещение оленей на пастбища. На рис. 10 приведён ход температуры воздуха по метеорологической станции Тикси (с нарастающим итогом). Из этого следует, что в годы с большим поголовьем оленей наблюдается более высокая температура воздуха. Самые незначительные различия наблюдаются в холодную часть года. Увеличение различий начинается с мая и продолжается до сентября месяца.

Анализ внутригодового распределения факторов среды в годы с большим и малым поголовьем оленей показал, что характеристики солнечной активности и галактических космических лучей имеют отрицательную корреляцию (–0,34 и –0,54 соответственно), а геомагнитная активность – положительную (0,19). Меридиональная северная группа ЭЦМ и зональная показывают отрицательное согласие (–0,10 и –0,23 соответственно), а меридиональная южная и нарушение зональности согласуются положительно (0,71 и 0,32 соответственно).

Полное представление о средних месячных и годовых различиях всех факторов приведено в сводной табл. 3, позволяющей проследить диапазон их колебаний в тёплую и холодную части года. Выделение максимальных и минимальных значений отношений факторов среды за 12 месяцев показало, что в марте, апреле и декабре нет ни одного аномального значения за год.

Из общей таблицы 3 выделены самые значительные отклонения от средней за год (табл. 4), а их отношение может свидетельствовать о напряженности изменений среды.

Жирным шрифтом выделены средние месячные характеристики элементов сре-

Рис. 8. Зональная группа циркуляции атмосферы северного полушария в годы большого (Б) и малого (М) количества оленей.

Боэф. корр. -0,23 [6].

Рис. 9. Группа нарушения зональности циркуляции атмосферы с. в годы большого (Б) и малого (М) количества оленей.

Коэф. корр. 0,32 [6].

Рис. 10. Температура воздуха в Тикси в годы с большим (Б) и малым (М) поголовьем оленей в Якутии [17].

Таблица 3

Отношения средних месячных значений факторов среды в годы с большим поголовьем оленей к данным в годы с малым

|

месяцы |

солн. актив. W |

геом. актив. aa |

гкЛ гэВ |

мерид. сев. |

мерид. южн. |

зональная |

Наруш. зон-ти |

Температура |

|

I |

118,8 |

102,5 |

91,8 |

124,6 |

45,9 |

107,1 |

102,8 |

99,7 |

|

II |

136,7 |

152,2 |

90,1 |

106,7 |

96,2 |

0,0 |

104,4 |

91,0 |

|

III |

104,0 |

134,6 |

94,5 |

82 |

128,0 |

109,1 |

130,3 |

96,3 |

|

IV |

89,9 |

119,9 |

95,7 |

109,7 |

49,4 |

287,5 |

95,9 |

98,9 |

|

V |

66,6 |

120,6 |

98,2 |

93,8 |

98,7 |

666,7 |

65,2 |

88,2 |

|

VI |

78,2 |

154,4 |

95,1 |

59,5 |

101,5 |

775,0 |

102,8 |

114,8 |

|

VII |

80,7 |

109,7 |

93,7 |

85,6 |

110,9 |

460,0 |

74,5 |

109,9 |

|

VIII |

76,8 |

106,0 |

97,9 |

39,1 |

126,8 |

900,0 |

141,5 |

109,5 |

|

IX |

80,5 |

114,6 |

104,3 |

67,1 |

128,7 |

240,0 |

127,3 |

210,0 |

|

X |

100,9 |

110,7 |

102,4 |

81,3 |

102,1 |

250,0 |

146,2 |

92,8 |

|

XI |

70,1 |

106,2 |

112,4 |

69,4 |

173,9 |

230,0 |

82,1 |

103,6 |

|

XII |

99,8 |

127,6 |

101,4 |

88,5 |

112,9 |

900,0 |

108,7 |

96,6 |

|

год |

90,6 |

120,6 |

98,0 |

85,8 |

106,2 |

274,7 |

104,5 |

94,6 |

Жирным шрифтом выделены средние месячные характеристики элементов среды, которые имеют максимальные и минимальные значения в году.

Таблица 4

месяцы с максимальными и минимальными отклонениями от средней за год

|

факторы |

W |

aa |

гэВ |

Темп. возд. |

мерид. сев. |

мерид. южная |

зональная |

наруш. зон-ти |

|

месяцы |

I |

VI |

XI |

IX |

I |

XI |

VIII |

X |

|

Макс. |

118,8 |

154,4 |

112,4 |

210 |

124,6 |

173,9 |

900 |

146,2 |

|

отношение |

178,6 |

150,6 |

124,8 |

238,1 |

185,7 |

348,9 |

0 |

224,2 |

|

месяцы |

V |

I |

II |

V |

IX |

I |

II |

V |

|

Мин. |

66,5 |

102,5 |

90,1 |

88,2 |

67,1 |

45,9 |

0 |

65,2 |

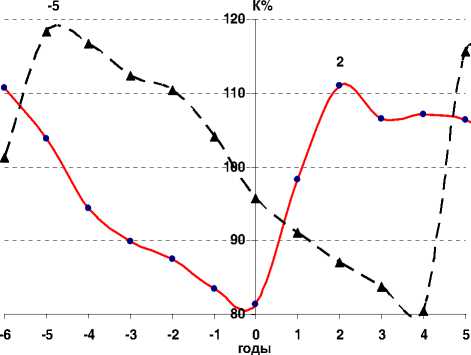

Продолжительность ряда данных о поголовье с 1980 по 2010 гг. дала возможность определить влияние аномальных значений 11-летних циклов солнечной активности на изменение количества оленей. На рис. 11 приведён результат анализа численности оленей относительно реперов солнечной активности по методу наложенных эпох.

В эпоху максимумов активности Солнца идёт снижение поголовья и минимальной численности достигает в год максимума, а затем оно резко увеличивается и достигает максимума во второй год. В эпоху минимума солнечной активности минимальные значения поголовья наблюдаются в 4-й год после прохождения минимума, а максимум наблюдался за 5 лет до

Рис. 11. Изменение поголовья оленей в Республике Саха в эпохи максимума (max) максимума (max) и минимума (min) солнечной активности в 11-летнем цикле [1; 14].

Cреда обитания

минимума солнечной активности. Обращает на себя внимание больший диапазон отклонений поголовья в эпохи минимума (около 10%).

Выявленный диапазон межгодовых колебаний поголовья оленей, на наш взгляд, дал возможность проследить их обоснованность изменениями земными и космическими факторами среды. Характеристики изменения поголовья оленей в эпохи максимумов и минимумов экстремальных значений 11-летнего цикла солнечной ак- тивности дают основание для их использования в качестве реперов в долгосрочном прогнозировании численности животных.

Автор выражает благодарность доктору ветеринарных наук К.А. Лайшеву за предоставление компьютерной версии Материалов научно-практической конференции «Северное оленеводство: современное состояние, перспективы развития, новая концепция ветеринарного обслуживания» (Санкт-Петербург – Пушкин, 2011. – 143 с.) и консультации.

Список литературы Межгодовые и многолетние изменения поголовья оленей в республике Саха (Якутия) в связи с факторами среды

- Абдусаматов Х.И. Солнце диктует климат Земли. -СПб.: Logos, 2009. -197 с.

- Баскин Л.М. Северный олень. Управление поведением и популяциями. Оленеводство. Охота. -М.: «Товарищество научных изданий КМК», 2009. -284 с.

- Владимиров Л.Н., Решетников И.С. Современное состояние оленеводства и пути изыскания увеличения товарной продукции на основе использования вторичного сырья. -Якутск. 1999. -361 с.

- Гульчак Ф.Я. Северное оленеводство. -М.: Сельхозгиз, 1954. -216 с.

- Клоков К.Б., Шустров Д.Н. Традиционное оленеводческо-промысловое хозяйство Таймыра. -М., 1999. -124 с.

- Кононова Н.К. Классификация циркуляционных механизмов северного полушария по Б.Л. Дзердзеевскому. -М.: Воентехиздат, 2008. -372 с.

- Колпащиков Л.А., Михайлов В.В., Мухачёв А.Д. Экосистема: северные олени -пастбища -человек. -СПб: изд-во Политехнического университета. 2011. -336 с.

- Ловелиус Н.В. Космические реперы как основа выявления ритмов в элементах атмосферы, гидросферы, биосферы//Общество. Среда. Развитие. -2013, № 1,. -С. 239-243.

- Монин А.С., Сонечкин Д.М. Колебания климата по данным наблюдений. Тройной солнечный и другие циклы. -М.: Наука, 2005. -191 с.

- Мухачёв А.Д. Племенная работа в северном оленеводстве. -Новосибирск. 1988. -118 с.

- Мухачёв А.Д., Лайшев К.Х. Северный олень и человек. -Новосибирск: НИИСХ Крайнего Севера, 2001. -271 с.

- Мухачёв А.Д., Колпащиков Л.А. Научные основы устойчивого производства оленины в условиях Севера Сибири. -Новосибирск, 2005. -50 с.

- Мухачёв А.Д., Лайшев К.А., Зеленский В.М. Пособие по основам ведения домашнего оленеводства на Таймыре. -Новосибирск, 2005. -198 с.

- Неустроев Н.П., Сыроватский Д.И., Дягилев Г.Т. Состояние и перспективы развития оленеводства и его научное обеспечение в Республике Саха (Якутия)//Материалы научно-практической конференции «Северное оленеводство: современное состояние, перспективы развития, новая концепция ветеринарного обслуживания». -Санкт-Петербург -Пушкин, 2011. -С. 30-36.

- Стожков Ю.И., Свиржевский Н.С., Базилевская Г.А., Свиржевская А.К., Квашнин А.Н., Крайнев М.Б., Махмутов В.С., Клочкова Т.И. Потоки космических лучей в максимуме кривой поглощения в атмосфере и на границе атмосферы (1957-2007). -2007. -77 с.

- Сыроечковский Е.Е. Северный олень. -М.: Агропромиздат, 1986. -255 с.

- Российский гидрометеорологический портал. -Интернет-ресурс. Режим доступа: www.meteo.ru, для зарегистрированных пользователей.

- SIDC -Solar Influeences Data Analysis Center. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://sidc.jma.be/sunshjt-data/2009