Межкультурная компетентность педагогов как ресурс социокультурной модернизации образования

Автор: Ванданова Эльвира Леонидовна

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Гипотезы, дискуссии, размышления

Статья в выпуске: 4 (41), 2019 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. Актуальной задачей для российского образования является определение потенциалов развития и социокультурной модернизации. Необходимость повышения квалификации педагогических кадров по программам развития межкультурной компетентности - очевидное решение в связи с принятием профессионального стандарта педагога и для перспектив социокультурной модернизации образования. Любые изменения в социальной сфере требуют изменений социальной деятельности ее участников. Образование является социальной сферой с ведущей ролью педагогов - социокультурная модернизация образования невозможна без изменений профессиональной компетентности педагогов. Развитие межкультурной компетентности - одно из важных условий соответствия современной социокультурной ситуации. Цель исследования. Определение содержания межкультурной компетентности, основанного на анализе существующих программ повышения социальной компетентности для создания программ повышения квалификации педагогов как дополнительного условия, способствующего социокультурной модернизации образования...

Модернизация образования, социокультурная модернизация образования, межкультурная компетентность, социальная компетентность, поликультурное образование, обучение взрослых, инновационные программы

Короткий адрес: https://sciup.org/140246453

IDR: 140246453 | УДК: 371.123+378.091.398

Текст научной статьи Межкультурная компетентность педагогов как ресурс социокультурной модернизации образования

Модернизация образования – незаменимая часть модернизации всей экономики страны и «стратегическая цель государственной полити- ки в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина» [1, с. 75].

Социокультурная модернизация образования как проблема [2] содержит в себе несколько взаимосвязанных уровней для интерпретации этого понятия. На одном из уровней – контекст различных общественных сфер, соответственно: исторический, социологический, экономический, педагогический, культурный. На другом – ракурс времени, ретроспективно мы можем выделять в ее изучении различные этапы в соответствии с историческими этапами развития страны, с точки зрения оценки перспектив развития, оценивать ее политические, экономические, культурные перспективы и риски.

Для нас в данной статье важно выделить аспекты соприкосновения этих сфер с практической реализацией психолого-педагогических программ повышения квалификации педагогических кадров, направленных на улучшение современной образовательной среды.

Эти точки соприкосновения определены нами в таких терминах как модернизация и мультикультурализм. Не вдаваясь в подробные описания терминологии и научных подходов, определим, что «модернизацию» рассматриваем как улучшение, «мультикультурализм» – как взаимодействие. Высказывание этнополитолога Э. Паина, в котором он отметил: «<…> движение России от мультикультурного раскола к мультикультурной интеграции стратегически неизбежно <...> наша страна вступила на путь инновационной модернизации», близко нашему видению социокультурной модернизации образования [3].

Для осуществления социокультурной модернизации образования необходимы педагоги, о которых можно будет сказать, что они владеют:

-

‒ знанием о том, что основу межкультурной компетентности составляет ценность своей культуры;

-

‒ позитивной мотивацией к ознакомлению с другой культурой;

‒ готовностью к принятию межкультурных отличий, являющихся проявлением разнообразия единого сообщества – человечества.

Эти требования в общем виде отражены в профессиональном стандарте педагога [4]. Современный мир нуждается в осознании важности поиска путей стабилизации и гармонии в межкультурных отношениях. Миграционные и глобализационные процессы затрагивают все сферы существования человека, и образование не является исключением. В условиях растущего числа международных контактов и экономических условий межкультурного взаимодействия, с одной стороны, усиления миграции из районов военных конфликтов и экологических катаклизмов - с другой, необходима разработка программ повышения межкультурной компетентности и подготовка по ним работников социальной сферы (педагогов, медиков и др.).

В связи с миграционными потоками в образовательных организациях страны появляются учащиеся из инокультурной среды. Образовательные организации играют большую роль в процессе культурной адаптации, так как способствуют трансформации норм и ценностей детей из семей мигрантов, в частности способствуют обучению неагрессивным, толерантным способам взаимодействия в рамках школы.

Возникает необходимость в проведении научно-методических мероприятий, направленных на профилактику и снижение агрессивности в поликультурной среде в образовательных организациях.

Так, помимо программ, направленных на социализацию и адаптацию детей-мигрантов, актуальными продолжают оставаться программы школы диалога культур, которые содержат «моменты, которые характерны участию в диалогах культурно-исторических проявлений» [5, с. 10].

Проведение научно-методических мероприятий должно сопровождаться внедрением практических межкультурных программ для педагогов, способствующих адаптации школьников из других культур в образовательной среде, профилактику и снижение агрессивности в поли-культурной среде.

Такие программы предусматривают ознакомление работников образования с причинами и механизмами возникновения агрессии в по-ликультурной среде образовательного учреждения, а также с психолого-педагогическими методами коррекции агрессии в межкультурном контексте.

Обзор литературы

Для понимания значимости проблемы повышения межкультурной компетентности в социокультурной модернизации образования важен тезис А. Г. Асмолова: «В контексте социокультурной модернизации образования образование рассматривается как ведущая социальная деятельность общества, выполняющая ключевую роль в порождении социальных установок, норм, ценностных ориентаций, стереотипов поведения и образа мира населения России» [2]. Установки, нормы, ценности - аспекты, определяющие (в случае их изменения) динамику социокультурной модернизации, одинаково важны и для социокультурной модернизации, и для формирования межкультурной компетентности как интегративной характеристики личности. Межкультурная компетентность в исследованиях поликультурной образовательной среды рассматривается как фактор, характеризующий современное образование и личность профессионала (А. В. Нуждин [6], И. В. Васютенкова [7], Н. Н. Назаренко [8]).

Межкультурная компетентность в контексте необходимости профпереподготовки для педагогов и преподавателей вузов представлена в педагогических научных работах Л. М. Гримов-ской [9], Т. Б. Михеевой и В. В. Панковой [10], И. А. Новиковой [11], С. А. Хазовой и Ф. Р. Ха-тит [12].

Принципы и психологические технологии повышения межкультурной компетентности педагогов разработаны под руководством А. Г. Асмолова и Г. У. Солдатовой в рамках создания программ повышения социальной компетентности педагогов, классных руководителей и руководителей образовательных организаций. В этих программах поликультурное образование А. Г. Асмоловым, Г. У. Солдатовой, А. В. Макарчук, В. Н. Шляпниковым трактуется «как <_> психолого-педагогическая попытка помочь понять свою культуру, понять и принять другие культуры, осознать не только культурные различия, но и культурное сходство, осознать свое „Я“ в поликультурном мире <.> Обучение межкультурному взаимопониманию не должно сводиться к изучению экзотических аспектов другой культуры или пропаганде ценностей плюрализма» [13]. Авторы, характеризуя такое обучение, отмечают: «<...> одной из центральных задач поликультурного образования становится не только изучение культурного многообразия мира, но и формирование межкультурной компетентности как важнейшей составляющей социальной компетентности» [13].

Методология (материалы и методы)

Методологическим основанием разработки программ выступает культурно-исторический подход Л. С. Выготского, точнее культурноисторическая психология (Л. С. Выготский [14], А. Н. Леонтьев [15], А. Р. Лурия [16]); методология социального конструктивизма (Т. Лук-манн и П. Бергер [17], Дж. Келли [18], Б. Латур [19] и др.) и социального конструкционизма (К. Герген [20], Р. Харре [21], Дж Раскин [22]); развития личности в контексте культуры, диалога культур (М. Бахтин [23], Ю. Лотман [24], Дж. Мид [25], М. Хабермас [26]).

Для определения особенностей формирования межкультурной компетентности педагогов имеет смысл выделение ее специфики (в контексте особенностей межнационального общения) и содержания (в контексте профессиональной деятельности). Специфика межкультурной компетентности определяется условиями осуществляемой деятельности. Таким условием является осуществление педагогической деятельности в ситуациях межэтнического взаимодействия. Межэтническое взаимодействие проявляется различными этнопсихологическими феноменами, например этническими установками и стереотипами. Поэтому для определения специфики межкультурной компетентности в образовательной среде мы обратились к научно-педагогическому опыту в области подготовки переговорщика и посредника в образовательной среде, программам факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова [27]. Методологическим подходом к разработке указанных программ наряду с культурно-историческим подходом [28] выступают классические теории действия М. Вебера [29], Т. Парсонса [30], К. Левина [31], Ю. Хабермаса [26].

Результаты и их описание

Был проведен анализ существующих программ повышения социальной компетентности педагогов и руководителей, разработанных с учетом принципов межкультурной компетентности. Ключевыми парадигмами программ являются постулаты теорий действий (М. Вебер [29], Т. Парсонс [30], К. Левин [31], Ю. Ха- бермас [26]) и деятельности (Л. С. Выготский [14] и А. Н. Леонтьев [15]). Программа «Психология переговоров и разрешения конфликтов» подготовки переговорщика и посредника, в том числе и для образовательной среды [27]. В указанных разработках в число специфических компетенций входят управление напряженностью, целеустремленность, сопереживание, чувствительность к этическим аспектам отношений, гибкость. Более подробно о каждой компетенции в следующем перечне.

-

1. Управление напряженностью: умение вызывать доверие у коллег, учеников и их родителей, снижать напряженность в беседе своим вербальным и невербальным поведением (словами, голосом, мимикой, позой и жестами), содействовать формированию атмосферы толерантности.

-

2. Целеустремленность: умение сохранять и демонстрировать настрой на хороший, взаимоприемлемый итог встречи с коллегами, учениками и их родителями.

-

3. Сопереживание: умение услышать коллегу, ученика и его родителей, определить их настроение, образ мыслей, намерения, мотивы поступков.

-

4. Чувствительность к этическим аспектам отношений: способность оценить соответствие своих и чужих действий нравственным нормам, формулировать свои принципы и придерживаться их в выстраивании отношений с другими людьми в образовательной среде.

-

5. Гибкость: умение в зависимости от ситуации менять тактику ведения беседы, подбирать адекватные способы влияния на учеников, преподавателей и их родителей и находить альтернативные варианты, устраивающие обе стороны.

Перечисленные компетентности посредника во многом совпадают с межкультурной компетентностью педагогов, которая отражает необходимые умения по формированию у учащихся согласно профессиональному стандарту педагога «социального поведения, <…> позитивных образцов поликультурного общения» [4] и является важным условием для осуществления социокультурной модернизации образования в поликультурной изменяющейся среде различных регионов страны. Межкультурная компетентность относится к классу явлений, обозначаемым как социальная компетентность [13, с. 32]. Это означает, что содержательные характеристики социальной компетентности будут включать в себя содержательные характеристики межкультурной компетентности. Качественный анализ содержания социальной компетентности классного руководителя в образовательных организациях основного общего образования и содержания межкультурной компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций позволяет объединить их в рамках воспитательной и развивающей деятельности педагога. Основу социальной компетентности педагога можно представить на примере умений классного руководителя (классный руководитель – это педагог, осуществляющий классное руководство на основе дополнительного соглашения), представленных в условной модели (рис. 1). Умение формировать многоролевую личность относится и к социальной ком- петентности, и к межкультурной компетентности педагога, являясь ключевой компетенцией в этом смысле. Существующие программы повышения социальной компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций, построенные с учетом принципов межкультурной компетентности, направлены на развитие содержательной стороны [13, с. 32], ее характеристики, выделяемые разработчиками программ представлены на рисунке 2.

Отправная точка в формировании межкультурной компетентности взрослого человека состоит в наличии осознаваемой ответственности, которая накладывает следующие ограничения на деятельность (рис. 2). Важно учитывать тот факт, что в такой тонкой области человеческих отношений, как межнациональные отношения, необходимо соблюдать такт и деликатность.

Умение формировать в процессе учебной и воспитательной деятельности

Умение эффективно организовывать совместную деятельность как средство развития позитивных межличностных отношений социальной группы адекватную социальную ситуацию развития. Сквозь социальную ситуацию развития как сквозь призму преломляются культурно-исторические детерминанты формирования практической деятельности человека, объективные условия онтогенеза и социогенеза, а также параметры конкретной социальной

Умение стимулировать и поддерживать гармоничное соотношение адаптивной и неадаптивной активности личности, достижение не только приспособительного, но и преобразующего уровня компетентности. Умения стимулировать интеллектуальные и социальные инициативы учащегося, поддерживать гармоничное соотношение адаптивной и неадаптивной активности, осуществлять педагогическую поддержку

Социальная компетентность классного руководителя

ситуации

Умение формировать многоролевую личность, социокультурное развитие которой происходит на перекрестках разных культур и социальных пространств

Рис. 1. Социальная компетентность и умения классного руководителя

Содержательная сторона обучения межкультурному взаимодействию

Ограничения в обучении межкультурному взаимодействию

Формирование открытости и готовности к принятию межкультурных различий, развитие толерантности к представителям отличающихся культур

Развитие понимания другой культуры через лучшее осознание своей культурной принадлежности, особенностей своей культуры, как основа межкультурной компетентности (ценностный аспект)

Развитие не столько знания о какой-то конкретной культуре, сколько внимания и позитивного интереса ко всему новому, незнакомому, что можно обнаружить в другой культуре – к отличным от собственных традиционным нормам, обычаям, особенностям вербального и невербального поведения

Любое навязывание идеологических клише может возыметь обратный эффект, поэтому разработчиков и специалистов, осуществляющих такие программы, не должно покидать чувство меры

Необходимо помнить, что в такой тонкой области человеческих отношений, как межнациональные отношения, необходимо соблюдать такт и деликатность

Обучение не должно сводиться к изучению экзотических аспектов другой культуры или пропаганде ценностей плюрализма. Оно предполагает направленное формирование эффективной межкультурной коммуникации

Рис. 2. Содержание межкультурной компетентности и ограничения в обучении межкультурному взаимодействию

Присутствие ответственности за формирование межкультурной компетентности также является ключевой компетенцией в этой области.

Сказанное позволяет нам сформировать перечень ключевых компетенций, образующих межкультурную компетентность педагогов, состоящих из знания, позитивной мотивации, готовности, умения и ответственности:

‒ знание о том, что основу межкультурной компетентности составляет ценность своей культуры;

‒ позитивная мотивация к ознакомлению с другой культурой;

‒ готовность к принятию межкультурных отличий, являющихся проявлением разнообразия единого сообщества – человечества;

‒ умение формировать многоролевую личность, социокультурное развитие которой про- исходит на перекрестках разных культур и социальных пространств;

‒ ответственность в организации совместных действий.

Перечисленные ключевые компетенции в контексте межкультурной компетентности дополняются рядом компетенций педагога. Они сформулированы с учетом практических задач, стоящих перед педагогом в сфере поликультур-ного образования, обозначенных в профстан-дарте педагога [4, с. 33].

Обсуждение. Социокультурная ситуация в современном российском обществе подвигает образовательную систему к открытости новому опыту. Очевидное решение ‒ необходимость перехода к новым моделям образования, основанным на историко-эволюционном подходе [33]. Образовательная политика не может быть оторвана от культурной политики.

Рис. 3. Особенности обучения взрослых

Образование – это сфера общественной жизни, в которой «культурные практики» важны для построения государственной политики многонационального государства. Идеи социального конструкционизма в этом плане приобретают особую значимость и привлекательность. Интерпретация социальными конструкционистами новых подходов к знанию приводится А. М. Улановским: «Основания наших знаний надо искать <…> в языке, культуре, социальных отношениях <…> именно в этом смысле можно говорить о конструировании реальности» [34, с. 177]. В этой связи важно внедрение психолого-педагогических технологий формирования социальной компетентности в образовательных учреждениях.

Участие в таких программах позволит педагогу приобрести следующие умения и навыки организации совместной деятельности, формирования социальной ситуации развития, поддержки активности личности.

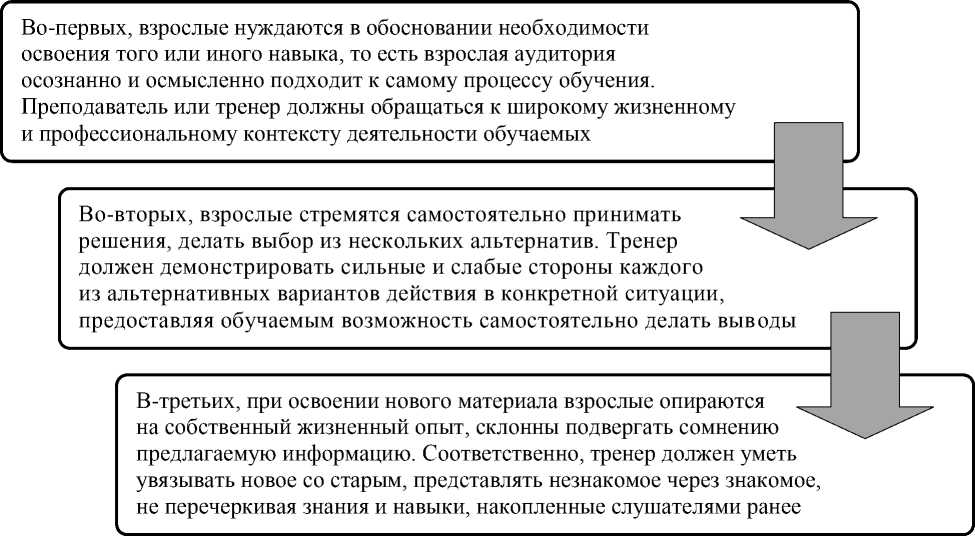

При обучении педагогов по программам межкультурной компетентности следует учитывать ряд особенностей обучения взрослых. Особенности обучения взрослых представлены на примере обучения тренеров тренинговых программ, выделенных А. Л. Жуковым и Т. А. Нестиком [35] (рис. 3).

Как правило, многие тренеры имеют преподавательский опыт или продолжают совмещать преподавание и ведение тренинговых групп, что позволяет экстраполировать обозначенные особенности обучения на обучение педагогов.

Внедрение таких инновационных программ в систему образования позволит повысить гибкость и креативность педагогических кадров при организации образовательного и воспитательного процессов в межкультурном образовательном пространстве, что способствует успешной социализации обучаемых, а также стимулирует позитивные сдвиги в развитии коммуникативной культуры подрастающего поколения.

Заключение

Подводя итог, отметим, что для дальнейшего развития системы подготовки и профессиональной переподготовки педагогических кадров в области формирования межкультурной компетентности педагогов важно учитывать следующие аспекты:

-

1) при разработке практических программ формирования и развития межкультурной компетентности педагогов в системе непрерывного образования имеет смысл учитывать принципы и технологии, содержащиеся в научно-

- практических разработках в области подготовки посредника в образовательной среде и ключевых компетенций педагогов, руководителей образовательных учреждений;

-

2) при формировании межкультурной компетентности педагогов важно ориентироваться на развитие специфических компетенции посредника в этой сфере (управление напряженностью, целеустремленность, сопереживание, чувствительность к этическим аспектам отношений, гибкость);

-

3) для подготовки педагогических кадров с учетом заявленной специфики использовать программы развития социальной компетентности, которые отвечают запросам непрерывного образования педагогов в области развития межкультурной компетентности.

Практическое применение результатов исследования видится в том, что учет выделенных аспектов позволит расширить возможности разработчиков программ формирования межкультурной компетентности в рамках решения задач социокультурной модернизации образования. Основным деятелем социокультурной модернизации образования является учитель, поэтому внедрение программ повышения квалификации в области межкультурной компетентности педагогов позволит поднять на новый уровень профессионализм педагогов, в том числе готовность к изменениям поликультурной образовательной среды.

Список литературы Межкультурная компетентность педагогов как ресурс социокультурной модернизации образования

- Модернизация российского образования: проблемы и перспективы / под ред. М. К. Горшкова и Ф. Э. Шереги. - Москва: ЦСПиМ, 2010. - 352 с - URL: http://www.socioprognoz.ru/ files/File/Obrazovanie_Book.pdf / (дата обращения: 10.07.2019). - Текст: электронный.

- Асмолов, А. Г. Социокультурная модернизация образования / А. Г. Асмолов. - URL: https://asmolovpsy.ru/ru/projects/14 (дата обращения: 10.07.2019). - Текст: электронный.

- Паин, Э. Закат вульгарного мультикультурализма как возрождение культуры модерна / Э. Паин. - Текст: электронный // Россия в глобальной политике. - URL: http://globalaffairs. ru/number/Mirnoe-sosuschestvovanie-XXI-veka-15174 (дата обращения: 19.10.2019).

- Профстандарт педагога. Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога. - URL: https://clck.ru/DX8nqGhjacnfylfhn (дата обращения: 19.10.2019). - Текст: электронный.

- Хуторской, А. В. Школа диалога культур / А. В. Хуторской. - Текст: электронный // Вестник Института образования человека. - 2014. - № 1. - URL: https://eidos-institute.ru/journal/ 2014/100/Eidos-Vestnik2014-120-Khutorskoy.pdf (дата обращения: 10.07.2019).

- Нуждин, А. В. Межкультурная компетентность педагога в контексте современного образования / А. В. Нуждин. - Текст: непосредственный // Известия Самарского научного центра РАН. - 2015. - Т. 17. - № 1 (3). - С. 588-593.

- Васютенкова, И. В. Развитие поликультурной компетентности учителя: монография / И. В. Васютенкова. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. - 148 с. - Текст: непосредственный.

- Назаренко, Н. Н. Педагогические проблемы полиэтнической образовательной среды / Н. Н. Назаренко. - URL: http://studik.net/pedago giches-kie-preemv-poetcheskoj-obrazovatelnoj-sredv (дата обращения: 10.07.2019). - Текст: электронный.

- Гримовская, Л. М. Межкультурная компетентность педагога как условие подготовки к профессиональной деятельности в поликультурной среде / Л. М. Гримовская. - Текст: непосредственный // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. - 2017. - Т. 17. - Вып. 3. - С. 339-343.

- Михеева, Т. Б. Формирование межкультурной компетенции лингвистов-переводчиков / Т. Б. Михеева, В. В. Панкова. - Текст: непосредственный // The unity of science: international scientific periodical journal. - 2016. - № 4. - С. 58-62.

- Новикова, И. А. Формирование и развитие поликультурной компетентности педагогических работников в постдипломном образовании / И. А. Новикова. - Текст: непосредственный // Международный научно-исследовательский журнал. - 2015. - № 10 (41). - Ч. 5. - С. 39-42.

- Хазова, С. А. Поликультурная компетентность педагога: монография (научное электронное издание) / С. А. Хазова, Ф. Р. Хатит. - Майкоп: ЭлИТ, 2015. - Текст: непосредственный.

- Социальная компетентность классного руководителя: режиссура совместных действий / под ред. А. Г. Асмолова, Г. У. Солдатовой. - Москва: Смысл, 2006. - 321 с. - Текст: непосредственный.

- Выготский, Л. С. История развития психических функций / Л. С. Выготский. - Текст: непосредственный // Психология: сб. - Москва, 2002. - С. 512-755.

- Леонтьев, А. Н. Избранные психологические произведения / А. Н. Леонтьев. - URL: https://www.koob.ru/leontjev_a_n/izbrann_psih_proizved_2 (дата обращения: 19.10.2019). - Текст: электронный.

- Лурия, Р. А. Культурные различия и интеллектуальная деятельность / Р. А. Лурия. - URL: http://www.intellectus.su/lib/00012.htm (дата обращения: 19.10.2019). - Текст: электронный.

- Бергер, П. Социальное конструирование реальности / П. Бергер, Т. Лукман. - URL: http://socioline.ru/pages/p-berger-t-lukman-sotsi alnoe-konstruirovanie-realnosti/ (дата обращения: 19.10.2019). - Текст: электронный.

- Келли, Дж. Теория личности: психология личных конструктов / Дж. Келли. - Санкт-Петербург: Речь, 2000. - Текст: непосредственный.

- Латур, Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / Б. Латур; пер. с англ. И. Полонской; под ред. С. Гавриленко; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. - 384 с. - Текст: непосредственный.

- Gergen K. J. Self-Narration in social life. Realities and relationships. Soundings in social construction. Cambridge-London: Harvard University Press, 1997, pp. 185-209.

- Harré, H. Rom with F. M. Moghaddam. Psychology for the Third Millenium. London and Los Angeles: Sage (англ.) рус., 2012. - Текст: непосредственный.

- Raskin J. D. Constructivism in psychology: Personal construct psychology, radical constructivism, and social constructionism / Amer. Communication J, 2002, V. 5, Iss. 3, pр. 7-24.

- Бахтин, М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике / М. М. Бахтин. - Текст: непосредственный // Литературно-критические статьи. - Москва, 1986.

- Лотман, Ю. М. Культура и взрыв / Ю. М. Дотман. - URL: https://imwerden.de/ pdf/lotman_kultura_i_vzryv_1992__ocr.pdf (дата обращения: 19.10.2019). - Текст: электронный.

- Мид, Дж. Г. Избранное: сб. переводов / Дж. Г. Мид / РАН. ИНИОН. Центр социал. научн.-информ. исследований. Отд. социологии и социал. Психологии; сост. и переводчик В. Г. Николаев; отв. ред. Д. В. Ефременко. - Москва, 2009. - 290 с. - Текст: непосредственный.

- Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. - URL: http:// padaread.com/?book=31653&pg=6 (дата обращения: 10.07.2019). - Текст: электронный.

- Теория и практика переговоров / А. Г. Асмолов, Г. В. Солдатова, Т. А. Нестик. - Текст: электронный // Дисциплины специализации факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Специализация. - "Психология переговоров и разрешения конфликтов". - URL: http:// psy.msu.ru/educat/dnevn/special/negotiations/course_theory_and_practice.html (дата обращения: 19.10.2019).

- Коул, М. Культурно-историческая психология - наука будущего / М. Коул. - URL: https://goo-gl.su/rfJRiGH3 (дата обращения: 19.10.2019). - Текст: электронный.

- Вебер, М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. В 4 т. / Макс Вебер; пер. с нем.; сост., общ. ред. и предисл. Л. Г. Ионина; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. - Текст: непосредственный.

- Парсонс, Т. О структуре социального действия / Т. Парсонс. - URL: https://www. gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/pars/intro.php (дата обращения: 10.07.2019). - Текст: электронный.

- Левин, К. Динамическая психология / К. Левин. - URL: https://www.koob.ru/lewin_ kurt/ (дата обращения: 10.07.2019). - Текст: электронный.

- Солдатова, Г. У. Методологические принципы разработки практических программ повышения социальной компетентности / Г. У. Солдатова, В. Н. Шляпников. - Текст : непосредственный // Сборник материалов научно-практической конференции «Роль социальной компетентности в повышении эффективности деятельности педагогических кадров» / под ред. Г. У. Солдатовой, Э. Л. Вандановой, О. А. Хохловой. - Москва, 2007. - С. 15-25.

- Асмолов, А. Г. О ценностном смысле социокультурной модернизации образования: от реформ к реформации / А. Г. Асмолов, М. С. Гусельцева. - Текст: непосредственный // Вестник РГГУ. Серия "Психология. Педагогика. Образование". - 2019. - № 1. - С. 18-43.

- Улановский, А. М. Социальный конструкционизм / А. М. Улановский. - Текст: непосредственный // Культурология: фундаментальные основания прикладных исследований / Рос. ин-т культурологии, Науч.-образоват. центр и др. (ред. И. М. Быховская). - Москва: Смысл, 2010. - С. 175-181.

- Журавлев, А. Л. Управление совместной деятельностью в условиях неопределенности. Т. 1 / А. Л. Журавлев, Т. А. Нестик. - Текст: непосредственный // Социальная психология труда: Теория и практика / отв. ред. Л. Г. Дикая, А. Л. Журавлев. - Москва: Изд-во Института психологии РАН, 2010. - С. 91-114.