Межкультурное взаимодействие российских и иностранных студентов: основные категории проблемного поля педагогических исследований

Автор: Ильязова М.Д., Абдуллаева А.С., Айналиева А.Р.

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 6, 2023 года.

Бесплатный доступ

Организация совместной деятельности студентов - представителей разных стран и разных культур требует создания образовательной среды, построенной на принципах толерантности. Исследование педагогических условий организации межкультурного взаимодействия российских и иностранных студентов в образовательном пространстве вуза - актуальная задача. Определены ключевые категории, которые образуют проблемное поле таких исследований: «межкультурное взаимодействие», «педагогическая ситуация межкультурного взаимодействия», «межкультурная толерантность студента». Выявлены основания для определения содержания понятия «межкультурная толерантность студента». Представлено определение понятия «толерантное поведение субъекта межкультурного взаимодействия». В структуре межкультурной толерантности студента выделаны компоненты - когнитивный, аффективный и конативный. Определены два класса педагогических условий формирования межкультурной толерантности студентов.

Межкультурное взаимодействие, толерантное поведение, иностранные и российские студенты, педагогическая ситуация межкультурного взаимодействия

Короткий адрес: https://sciup.org/148327825

IDR: 148327825 | УДК: 378+316.77 | DOI: 10.18137/RNU.HET.23.06.P.002

Текст научной статьи Межкультурное взаимодействие российских и иностранных студентов: основные категории проблемного поля педагогических исследований

Во-первых, на наш взгляд, важно ответить на вопрос о сущности толерантности. Толерантность – это способность, готовность к определенным («терпимым») реакциям на среду, сама реакция, свойство личности, особенности поведения или нормы (ценности), которыми руководствуется человек в поли-культурной среде?

Другим принципиальным вопросом, требующим своего разрешения, является определение условий, при которых толерантность субъекта межкультурного взаимодействия выступает нормой поведения или, наоборот, толерантное поведение дисфункционально, и тогда адекватной нормой, обеспечивающей успешную адаптацию, выступает как раз ин-толерантность.

Если толерантность рассматривается как «готовность и способность без протеста воспринимать личность или группу» [6], то в каком случае человек может (или должен) воспринимать что-либо «без протеста»? В каких случаях можно и даже нужно «протестовать»? Если говорить о межкультурной толерантности, то важно понять, почему и при каких условиях представитель иной культуры воспринимается как неблагоприятный фактор, и какой должна быть нормальная реакция на него – толерантная или интоле-рантная?

Действительно, толерантность (интолерантность) актуализируется в ситуациях, когда обнаруживаются социально-значимые различия, воспринимаемые как психологическая угроза (Г.Л. Бардиер [2]). Это должна быть такая ситуация, в которой происходит столкновение человека или групп людей различных культурных установок, стереотипов. Если данное столкновение разрешается конструктивно, на принципах кооперации, сотрудничества, и каждая сторона не стремится изменить представления о мире другой стороны, а принимает их как альтернативные – мож- но говорить о толерантном поведении участников [4].

В чем заключается феноменологическая сущность толерантности? Категория «толерантность» представляет собой междисциплинарное многокомпонентное понятие, поэтому анализ данной категории выходит за рамки педагогики и психологии. Обращаясь к биологическим истокам феномена толерантности, С.Ю. Головин определяет его как «отсутствие или ослабление реагирования на некий неблагоприятный фактор, способность длительно выносить неблагоприятные воздействия без снижения адаптивных возможностей» [3]. А.Г. Асмолов, Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова пишут о том, что толерантность есть некий «допустимый диапазон вариантов реагирования, присущих тому или иному виду и не нарушающих его генотип» [1; 8]. В иммунологии толерантность понимается как «способность организма без видимого для себя ущерба переносить потенциально неблагоприятные воздействия факторов внешней среды, что способствует сохранению гомеостаза» [10]. С.Ю. Мосолова, обобщив представления различных научных направлений, определяет толерантность как «свойство личности, способствующее сохранению внутреннего равновесия и регуляции поведения в рамках моральноэтических норм при воздействии» [6, с. 91] внешних факторов, результат и характер влияния которых сложно предсказать. Другими словами, психологический смысл толерантности может быть отражен через понятие «устойчивость». То есть толерантность – признак уверенности в себе,сознания надежности своих позиций.

В рамках психолого-педагогических исследований суть понятия «толерантность» может быть описана как свойство (качество, компонент) личности, как целостное образование в ее структуре (целостно-личностное образова-ние,система свойств личности и регуляции). Круг используемых для описания данного феномена дефиниций включает такие категории как «толерантное поведение», «толерирующая личность» и другие.

С.Г. Растотуева раскрывает смысл понятия «толерантность» через основные сферы его применения как психическое свойство лично-сти,как способ или принцип поведения, как ценностно-этическое качество поведения человека [7]. В психологии «качество» – это наличный уровень проявления какой-либо стороны возможностей человека, независимо от того, чем этот уровень обусловлен – природными особенностями, их развитием или знаниями и умениями [5, с. 111]. Свойство (психическое свойство) представляет собой «устойчивое образование, обеспечивающее определенный качественно-количественный уровень деятельности и поведения, типичный для данного человека» [9, с. 234].

Обобщая результаты анализа представлений о феномене «толерантность» в психолого-педагогических исследованиях, можно говорить о том, что ключевыми в его определении выступают следующие основания

-

• толерантность – это способность позволять кому-либо совершать действия, расходящиеся с собственными взглядами;

-

• толерантность и интолерант-ность связаны с адаптационными возможностями человека;

• толерантность связана с отсутствием или ослаблением ответной реакции на некий неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию; • толерантность может рассматриваться как психическое свойство личности, как способ или качество поведения человека; в контексте категорий психологии личности суть и природа толерантности может быть раскрыта как ценность, установка, свойство личности, ее отношение.

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Межкультурная толерантность. Определяя структуру и содержание данного понятия, мы предлагаем опираться на такие категории, как «межкультурное взаимодействие», «культурные различия», «значимая ситуация межкультурного взаимодействия», «моя культура», «другая культура», «отношение к другой культуре», «толерантное поведение субъекта межкультурного взаимодействия».

Начнем с понятия «межкультурное взаимодействие». Среда современного российского вуза является поликультурной , российские и иностранные студенты в ходе учебной и внеучебной деятельности вступают в процесс межкультурного взаимодействия .

Взаимодействие рассматривается как способ реализации совместной деятельности, требующей согласования и координации индивидуальных действий; система взаимно обусловленных действий, при этом поведение каждого из участников выступает одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных. В числе основных признаков взаимодействия можно назвать предметность (наличие внешней по отношению к взаимодействующим индивидам цели, осуществление которой предполагает необходимость сопряжения усилий), ситуативность (регламентация конкретными условиями длительности, интенсивности, норм и правил интеракции), рефлексивная многозначность (взаимодействие может быть проявлением осознанных намерений и неосознаваемым следствием совместного участия в сложных видах совместной деятельности). И тогда межкультурное взаимодействие можно изучать в контексте реализации совместной деятельности носителей разных культур.

В ситуациях межкультурного взаимодействия могут проявляться различия взглядов, оценок, верований и поведения участников (различия между «моей» и «дру- гой» культурой). «Моя культура» – это понятия,нормы,образ-цы, представления и ценности взрастившей человека культуры, наделенные в ходе социализации личностным смыслом и ставшие личностными ценностями человека, регуляторами его поведения. Отношение к «моей культуре» определяет культурную идентичность личности, так как это культура, к которой принадлежит человек,с которой себя идентифицирует (отождествляет) на основании сложившейся эмоциональной связи, образцы которой он включает в свой внутренний мир и принимает как собственные нормы, ценности. «Другая культура» («не моя культура») – культура, с которой человек себя не отождествляет.

Следующий вопрос, который важно рассмотреть в любой ли ситуации человек проявляет свои качества; возникает необходимость проявить свою толерантность либо интолерантность? Действительно, такая ситуация должна быть очень значимой для человека. Поэтому следующим понятием, важным для определения педагогических условий организации продуктивного межкультурного взаимодействия российских и иностранных студентов, выступает категория «значимая ситуация межкультурного взаимодействия» как система объективных (физическое и социальное окружение) и субъективных (личностно значимых) условий, побуждающих и опосредующих толерантное или интолерантное поведение субъекта такого взаимодействия.

Оказавшись в значимой (небезразличной, важной) ситуации межкультурного взаимодействия и столкнувшись с проявлениями «другой культуры», человек актуализирует свое отношение к ней

-

• познает «другую культуру» – оценивает, понимает, осмысливает, объясняет, соотносит ее проявления с феноменами «моей культу-

- ры», находит сходства и различия, определяет связь с проявлением «другой культуры»);

-

• переживает связь с проявлением «другой культуры», наделяя его личностным смыслом;

-

• выбирает стратегии и тактики поведения по отношению к проявлениям «другой культуры».

Таким образом, за понятиями «толерантность» и «интолерант-ность» может стоять такая психологическая реальность как отношение к «другой культуре» – избирательная, построенная на опыте и наполненная личностным смыслом связь с проявлениями «другой культуры», которая выражается в действиях и переживаниях.

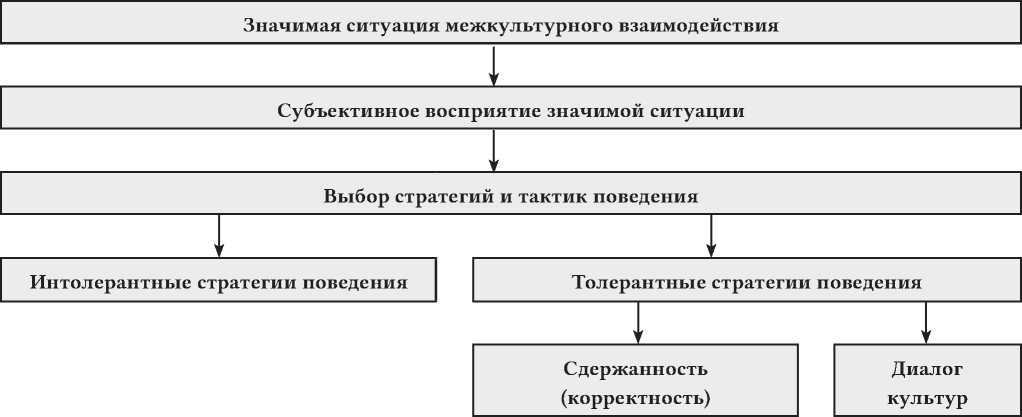

В случае, когда ситуация межкультурного взаимодействия оценивается и переживается как не представляющая угрозу собственной культурной идентичности, и проявления «другой культуры» воспринимаются как ценность, субъект выбирает толерантные стратегии и тактики поведения, направленные на конструктивное межкультурное взаимодействие (см. Рисунок).

На основе содержания рассмотренных феноменов можно дать определение понятию «толерантное поведение субъекта межкультурного взаимодействия». Это действия и поступки, основанные на готовности человека принять культурные различия без потери собственной культурной идентичности, и направленные на конструктивное межкультурное взаимодействие сдержанность (корректность) и диалог. Корректность – стратегия толерантного поведения субъекта межкультурного взаимодействия, основанная на сдерживании негативных реакций при восприятии и оценке культурных различий. Диалог культур – это стратегия толерантного поведения субъекта межкультурного взаимодействия, основанная на обнаружении и понимании ценностей культурных различий.

Рисунок. Выбор субъектом стратегий и тактик поведения в значимой ситуации межкультурного взаимодействия

Таким образом, можно заключить, что межкультурная толерантность представляет собой характеристику человека (психическое свойство личности) как субъекта межкультурного взаимодействия, выражающую ценностное отношение к «другой культуре» и определяющую толерантное поведение в значимых ситуациях проявления культурных различий.

Для межкультурной толерантности характерны следующие признаки

-

• как для психического свойства личности – воспроизводимость и устойчивость в меняющихся ситуациях взаимодействия;

-

• как для ценностного отношения к «другой культуре» – сознательность, активность, интегративность, избирательность связи субъекта межкультурного взаимодействия с феноменами «другой культуры» как с ценностью;

-

• как для характеристики поведения – выбор толерантных стратегий и тактик в значимых ситуациях несовпадения взглядов, оценок, верований и поведения участников взаимодействия.

Педагогика толерантности. Рассматривая понятие «межкультурная толерантность» в системе педагогического целеполагания, можно выделить в структуре соответствующего феномена три составляющие аффективный (эмоциональный), когнитивный и конативный (поведенческий) компоненты. Аффективный компонент отражает переживание ценностного отношения к «другой культуре», уважение к обычаям и нравам других народов. Когнитивный – оценку и осмысление отношения к «другой культуре» (осознание, понимание, объяснение, принятие), идее поликультурности современного мира, наделение культурных различий личностным смыслом, понимание необходимости международного сотрудничества. Конативный компонент связан с выбором толерантных стратегий поведения в ситуациях межкультурного взаимодействия (сдержанность (корректность) и диалог культур).

Такая структура межкультурной толерантности предопределяет суть и декомпозицию цели педагогического процесса, направленного на ее формирование. В этой логике основная задача педагогики толерантности – выявление условий организации межкультурного взаимодействия российских и иностранных студентов в поликуль-турной среде вуза, которые обеспечат системное и целенаправленное усвоение знаний о нормах и принципах построения толерантных стратегий поведения (когнитивный компонент), получение опыта переживания ценностного отношения к культурным различиям, выбора толерантных стратегий поведения в ситуациях межкультурного взаимодействия. Процесс формирования межкультурной толерантности представляет собой проектирование и реализацию системы педагогических ситуаций межкультурного взаимодействия в ходе совместной деятельности студентов – носителей разных культур.

Педагогическая ситуация межкультурного взаимодействия – система конструируемых педагогом условий, побуждающих и опосредующих активность студента как субъекта межкультурного взаимодействия в ходе совместной учебной (лекции, практические занятия, научно-исследовательская работа студентов, практики, самостоятельная работа) и внеучебной деятельности (в рамках студенческих объединений – творческих, научно-исследовательских, спортивных, патриотических, волонтерских и др.).

Определяя педагогические условия формирования межкультурной толерантности студентов, мы выделяем два класса организуемых влияний.

-

1. Педагогические условия, направленные на организацию совместной учебной или внеучебной

-

2. Педагогические условия, направленные на формирование того или иного компонента межкультурной толерантности в значимых ситуациях проявления культурных различий.

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ деятельности студентов – носителей культур разных стран.

Организация межкультурного взаимодействия обучающихся в ходе совместной внеучебной деятельности институционально осуществляется в группах, имеющих поликультурный состав (российские студенты и иностранные граждане), на уровне академической группы, факультета или института, образовательной организации (университета, института), на межвузовском уровне. Построение ситуации межкультурного взаимодействия будет определяться тем, какой компонент межкультурной толерантности формируется, какая форма совместной деятельности (учебная или внеучебная) используется, каков уровень организации этой деятельности (академическая группа, факультет, институт, университет, взаимодействие между вузами).

Таким образом, культура индивида, толерантность и отношения – это те образования,ко-торые возможно сформировать и изменить в процессе обучения и воспитания. Уровень развития межкультурной толерантности имеет важное значение в социализации, образовании и профессиональной деятельности человека, а ее формирование – одна из стратегических задач современного образования. Основными категориями проблемного поля педагогических исследований межкультурного взаимодействия российских и иностранных студентов в современном вузе выступают понятия «межкультурная толерантность», «межкультурное взаимодействие», «педагогическая ситуация межкультурного взаимодействия», «отношение к культурным различиям», «толерантное поведение субъекта межкультурного взаимодействия».

Список литературы Межкультурное взаимодействие российских и иностранных студентов: основные категории проблемного поля педагогических исследований

- Асмолов А.Г. Толерантность: от утопии к реальности. На пути к толерантному сознанию. М.: Смысл, 2000. 189 с.

- Бардиер Г.Л. Научные основы социальной психологии толерантности: учебное пособие. СПб.: МИРС, 2007. 100 с.

- Головин С.Ю. Словарь практического психолога. Минск: Харвест, 2007. 976 с.

- Гриншпун И.Б. Понятие и содержательные характеристики толерантности // Толерантное сознание и формирование толерантных отношений. М.: МПСИ, 2003. 368 с.

- Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер, 2009. 448 с. EDN: QXYQIH

- Мосолова С.Ю. Толерантность в аспекте различных научных направлений // Вестник ТГУ. 2013. № 5. С. 88-91. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tolerantnost-v-aspekte-razlichnyh-nauchnyh-napravleniy.

- Растатуева С.Г. Репрезентация концепта "толерантность" в русском языке: дис.. канд. филол. наук. Тула, 2008. 173 с. EDN: MPVAUV

- Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Прокофьева Т.Ю., Кравцова А.О. Психодиагностика толерантности личности. М.: Смысл, 2008. 172 с. EDN: VIALHH

- Субетто А.И. Ноосферизм. Т. I. Введение в ноосферизм. СПб.: Лань, 2001. 527 с.

- Чебыкина О.А. Системный анализ подходов к понятию "толерантность" // Психологическая наука и образование. URL: https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2012_n2/53615 (дата обращения: 24.11.2023).