Межличностные отношения студентов-первокурсников медицинского вуза

Автор: Чижкова М.Б.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 6 (48), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения типов межличностных отношений у студентов-первокурсников медицинского университета. На основе теоретического анализа и собственного экспериментального исследования автор делает вывод о том, что на начальном этапе формирования студенческой группы для будущих врачей характерно в большей степени дружелюбие, нежели доминирование и агрессия, склонность искать компромисс и ориентироваться на социальное одобрение, а не стремление полагаться исключительно на себя и жестко отстаивать свою позицию. Полученные результаты, по мнению автора, обусловлены малым сроком существования студенческого сообщества, слабым знанием юношами и девушками друг друга, отсутствием у обучающихся четкого представления о своем месте (статусе) в новом учебном коллективе. С другой стороны, выявленные особенности позволяют спрогнозировать будущую статусную структуру студенческих групп и наметить перспективные линии их дальнейшего изучения.

Высшее медицинское образование, студент, студенческая группа, межличностные отношения, типы межличностных отношений

Короткий адрес: https://sciup.org/140274776

IDR: 140274776 | УДК: 159.9:378:316.454.5

Текст научной статьи Межличностные отношения студентов-первокурсников медицинского вуза

Находиться среди людей, быть включенным в ту или иную социальную группу (семья, детский сад, школьный, студенческий, трудовой коллектив, друзья и другие референтные группы) – важнейшая из потребностей человека, обеспечивающая комфортное существование, общение и взаимодействие с другими людьми (Г.М. Андреева, 2000; А.А. Бодалев, 1982, 1994; Л.П. Буева, 1967; Я.Л. Коломинский, 2000; М.Ю. Кондратьев,

Ю.М. Кондратьев, 2006; В.Н. Куницына и соавт., 2002; Дж.Л. Морено, 1958; А.Н. Сухов и колл. авт., 2006; Б.Д. Парыгин, 1971; Т. Шибутани, 1969 и др.).

Студенческий возраст (17/18 - 23/25 лет) - период профессионального и личностного самоопределения, построения образа себя как профессионала, члена общества и различных социальных групп. Обучение в высшем учебном заведении фактически задает ориентиры для проектирования в будущее собственной социальной позиции, определенного места в разнообразных сообществах. Однако при том следует согласиться с рядом авторов, отмечающих, что теоретико-экспериментальные исследования проблем общения, взаимодействия, деловых и межличностных отношений в студенческом возрасте, занимают значительно более «скромное» место, уступая в этом плане работам, посвященным изучению учебнопрофессиональной деятельности, мотивации, профессионального становления и личностных качеств будущих специалистов [4]. Однако именно социально-психологический ракурс рассмотрения студенчества оказывается на сегодняшний день весьма востребованным, особенно в ситуации смены учебно-дисциплинарной модели образования на личностноориентированную, признающую студента подлинным субъектом обучения и развития.

Студенческий учебный коллектив - особый социальнопсихологический организм, требующий индивидуального подхода и сформированный в результате действия различных факторов (как сознательных и целенаправленных воздействий педагогов, кураторов, определяющих число членов группы, организационную структуру и т.п., так и относительно независимых внутренних социально-психологических закономерностей развития) [9, с.127].

Становление студенческой группы как субъекта деятельности, общения и взаимоотношений происходит не сразу, поскольку учеба часто не носит совместного характера (высокий уровень самостоятельности каждого студента), а другие виды деятельности реализуются от случая к случаю, не систематически. Как субъект взаимоотношений студенческая группа складывается только ко 2-му курсу [3]. Следовательно, изучение социальной структуры и характера межличностных отношений на 1 -ом курсе обучения, когда идет активное «построение» коллектива, распределение статусных ролей и складывание системы деловых и межличностных связей, представляется наиболее актуальной.

Как показывают исследования, на 1-ом курсе студенческая группа демонстрирует традиционную схему аттракционных отношений в любом «становящемся» малом сообществе: процесс статусной дифференциации, более того, процесс перерастания диффузной группы в группу типа «про-социальной ассоциации» не окончен [5; 2]. Тем не менее, статусная структура группы первокурсников принципиально не отличается от других ученических сообществ и включает в себя все категории - от лидеров до аутсайдеров. В виду «становящегося» характера формирования коллектива, студенческие группы 1-го курса характеризуются малым количеством лидеров и достаточно большим процентом членов группы, не оказывающих серьезного влияния на внутригрупповые отношения. Среднестатусные члены являются наиболее эмоционально привлекательными для всех членов группы, тогда как лидеры в целом отличаются более низкой взаимностью выборов [6]. Высокостатусные первокурсники при оценке и сравнении своих соучеников между собой жестко ориентируются на свое статусное превосходство, подчеркивая свою собственную и таких же, как они сами, неофициальных лидеров несхожесть со всеми остальными студентами; среднестатусные стараются не различать себя с высокостатусными, но в то же время подчеркивают свою несхожесть с аутсайдерами; низкостатусные, легко различая статусное неравенство между высоко- и среднестатусными, не признают свое несходство с неофициальными лидерами [5, с.63]. Несмотря на столь специфичное «видение других», аутсайдеры эмоционально признаются всеми статусными категориями, что позволяет сделать вывод об отсутствии определяющего воздействия на распределение властных полномочий в коллективе студентов аттракционной структуры отношений [6].

Вне зависимости от того, что в социально-психологическом плане представляют собой учебные студенческие группы разных лет обучения («становящиеся», «зрелые» или «умирающие»), межличностная авторитетность их членов, по мнению П.А. Бабанина, выступает определяющим при ориентации студентов в системе межличностных отношений «студент-студент» [2, с.4]. Учитывая динамику становления и развития студенческой группы, отношения авторитетности также строятся на разных курсах по-разному, а внутригрупповой статус авторитетного студента качественно по-разному соотносится со статусной позицией тех согруппников, для кого он и выступает в роли авторитетного лица [там же, с.4-5].

На начальном этапе обучения отношения авторитетности выстраиваются относительно индивидуально значимых задач, а не тех ориентиров, которые имеют значение для всей группы в целом. При этом авторитетный студент выступает в роли такого в основном для тех соучеников, которые относятся к тому же внутригрупповому «статусному» слою. Такие студенты описываются другими членами группы преимущественно через «личностные» характеристики, носящие чаще всего позитивный, реже -нейтральный и практически никогда - негативный оттенок [там же, с.5,22].

В противоположность авторитетному лицу, «психологический портрет» низкостатусного студента включает в себя такие качества и свойства, как: недостаточный уровень общей вербальной культуры, трудности в установлении межличностных, непосредственных контактов, настороженность по отношению к людям, отчужденность, недоверчивость, замкнутость, застенчивость, некоторая безрассудность в выборе партнеров по общению. В познавательной деятельности для студента с таким статусом характерны некоторая ригидность, конкретность и сниженная оперативность мышления, низкая способность к обучению, недостаточность внутренней дисциплинированности. Он не склонен к рефлексии, имеет средний уровень интегрированности личности, узость интеллектуальных интересов, затруднения в решении абстрактных задач, склонность медленнее понимать материал при обучении, стремление возложить ошибки на окружающих, неустойчивость в интересах, утомляемость, низкую мотивацию, довольствование имеющимся, апатичность. В эмоциональной сфере у низкостатусного студента проявляются нестабильность, напряженность, несдержанность в проявлении эмоций, раздражительность, подверженность настроению, агрессивность и своенравие, периодическая жесткость и черствость по отношению к другим людям, подверженность к тревожности и депрессивности. Личность отвергаемого студента отличается склонностью жить внутренними иллюзиями, беспечностью, романтическим отношением к жизни, недостаточной зрелостью при неадекватности самооценки и неуверенности в себе. В то же время может наблюдаться скрытность, хитрость, выраженная способность к выживанию и стремление иметь собственное мнение вплоть до противопоставления себя другим членам коллектива [9, с.130].

Таким образом, каждая студенческая группа имеет свой «индивидуальный профиль», детерминированный не только особым положением в системе отношений каждого обучающегося (так называемым социометрическим статусом студента), но и особым характером межличностных отношений. Последние, по мнению авторов, возникают в контексте реального, непосредственного или опосредованного взаимодействия людей, имеющих обратную связь друг с другом, ….и имеют, за счет вмешательства в общественные отношения личных отношений как персонализированной реакции партнеров друг на друга, характер социально-психологических [8, с.66].

Являясь участником малой группы, студент выступает как бы в двух качествах: как исполнитель безличной социальной роли (студент) и как неповторимая человеческая личность, фиксирующая положение в системе внутригрупповых связей не на основе его объективного места в этой системе, а на основе его индивидуально-психологических особенностей. Эмоциональная основа межличностных отношений, раскрывающая рождающиеся у людей по отношению друг к другу эмоции, чувства и аффекты, дает основание рассматривать межличностные отношения как фактор психологического «климата» любой группы, в том числе, и студенческой. Именно в силу данных особенностей, подчеркивает Г.М. Андреева, метод социометрии, широко используемый в психологических исследованиях и позволяющий определить позицию каждого члена группы, не может считаться исчерпывающим, поскольку выявляет лишь непосредственный слой отношений между членами её группы и не вскрывает ту связь, которая существует между системой межличностных отношений в группе и общественными отношениями, в системе которых функционирует данная группа [1, с.76].

На наш взгляд, значимую и существенно информацию о характере межличностных отношений в студенческих группах 1-го курса, дополняющую данные социометрии и других, близких по целям, процедур, можно получить при помощи методики Т. Лири, Г. Лефоржа и Р. Сазека, направленной на выявление преобладающего у субъекта типа отношений к людям в самооценке, определение общего впечатления о человеке в процессах межличностного восприятия и диагностику проблемы психологической совместимости человека с человеком [7, с.632-640].

Данная методика была нами избрана в качестве приоритетной при исследовании особенностей начального этапа обучения студентов- первокурсников в ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» (далее ОрГМУ) в аспекте становления студенческих групп и формирования различного рода отношений обучающихся друг с другом. Предпочтение выбора опиралось на два момента. Во-первых, на момент проведения обследования (октябрь 2017 г.), на наш взгляд, говорить о сложившейся статусной структуре студенческой группы слишком рано, так как процесс распределения социальных ролей в группе только разворачивается и не все студенты могут адекватно оценить как собственный статус в группе, так и статус любого её другого члена. Во-вторых, методика Т. Лири позволяет определить, какие личностные качества и свойства демонстрируют студенты в отношении одногруппников, какие личностные особенности задействует каждый член группы для построения студенческого сообщества. В этом плане методика может оценить типы личности с позиции «Я социальное», «Я идеальное», «Я реальное» и т.п. Мы выбрали последний вариант и в качестве инструкции предложили юношам и девушкам отметить согласием (знаком «+») в бланке те утверждения, которые соответствуют их представлению о себе в настоящем, раскрывают их как субъектов общения и взаимодействия с другими людьми.

Всего было опрошено 197 человек - студентов лечебного, педиатрического, стоматологического и медико-профилактического факультетов. Средний возраст испытуемых - 18,3 года. По половому признаку выборка распределилась следующим образом: 58 юношей (29,4%) и 139 девушек (70,6%).

Обработка полученных данных велась в нескольких направлениях: подсчет среднего арифметического по каждому типу отношения и построения «Профиля межличностных отношений» испытуемых; определение уровня выраженности изучаемых типов межличностных отношений; выяв- ление качественных особенностей ответов студентов на утверждения методики.

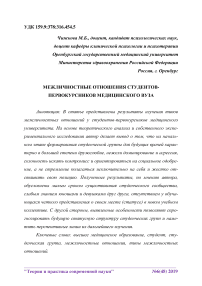

Результаты построения «Профиля межличностных отношений»

представлены на рисунке 1.

1 «Профиль межличностных отношений» студентов-первокурсников

Рис.

ОрГМУ

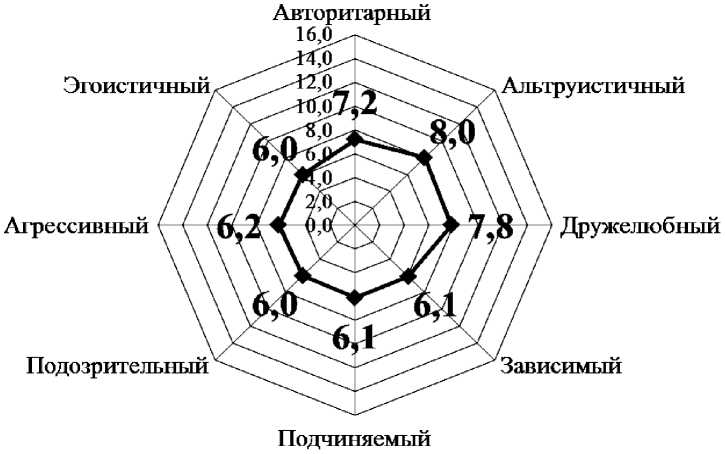

Как свидетельствует дискограмма, наибольшие средние значения выявлены у юношей и девушек по типам «Альтруистичный» (8,0) и «Дружелюбный» (7,8). Анализ первичных данных показал, что ответы респондентов по данным типам отношений соответствуют умеренному и высокому уровням сформированности типов (рис.2).

Следовательно, студенты-первокурсники демонстрируют в общении со своими однокурсниками деликатность, симпатию, бескорыстность и отзывчивость, готовность к сотрудничеству и кооперации, следование правилам и принципам «хорошего тона», стремление заслужить признание и любовь окружающих. Как отмечают большинство опрошенных, они способны к сотрудничеству и взаимопомощи (89,8%), стремятся найти контакт с другими студентами (74,6%), дружелюбны и доброжелательны (87,8%), общительны и уживчивы (76,6%), добросердечны (76,1%). Тем не менее, нельзя сказать, что обучающиеся конформны и уступчивы всегда, без учета ситуации. Так, благорасположены ко всем без разбору лишь 14,2%, готовы довериться любому – 18,3%, снисходительны к другим – 20,3%, всегда согласны во всеми не более 10% испытуемых (9,6%). Несмотря на то, что значительная часть студентов (89,3%) отзывчивы к призывам о помощи со стороны других людей, они не «кидаются в омут» спасения, стараются не портить окружающих чрезмерной добротой и забывать о себе в пользу других. Более того, альтруизм и сострадание воспринимаются большей частью студентов именно как забота, эмпатия, умение поддержать и подбодрить другого, а не как повод стать покровителем над человеком и использовать его беду в своих интересах.

|

50% 40% 30% 20% 10% 0% |

4 Авторит арный |

J Альтруи стичный |

1 Дружел юбный |

4 Зависим ый |

4 Подчиня емый |

4 Подозри тельный |

4 Агресси вный |

4 Эгоисти чный |

|

■ Низкий |

27,4% |

17,8% |

17,3% |

31,4% |

33,5% |

36,0% |

31,4% |

32,0% |

|

■ Умеренный |

37,6% |

36,0% |

40,1% |

45,7% |

42,6% |

43,6% |

44,2% |

47,3% |

|

■ Высокий |

21,3% |

36,0% |

36,5% |

20,3% |

19,8% |

16,7% |

22,8% |

18,3% |

|

Экстремальный |

13,7% |

10,2% |

6,1% |

2,5% |

4,1% |

3,6% |

1,5% |

2,5% |

Рис. 2 Уровни выраженности типов межличностных отношений у студентов-первокурсников ОрГМУ

Следует отметить, что по обоим типам имеется группа первокурсников, проявляющая высокий, доходящий до экстремального, уровень межличностных отношений (36% и 36,5% соответственно). Данные юноши и девушки гиперответственны, склонны приносить себя в жертву интересам других, иногда навязчивы в своей помощи и слишком активны по отношению к окружающим. Можно предположить, что это всего лишь «маска», скрывающая истинные личностные качества и направленная на достижение цели «быть хорошим для всех», установить благоприятные отношения во что бы то ни стало, заслужить авторитет и признание таким, не совсем искренним поведением.

Следующим, по степени выраженности, типом отношений является «Авторитарный» (7,2, рис. 1). Данное значение в совокупности с преобладающим умеренным уровнем (37,6%, рис.2) характеризует будущих врачей как достаточно уверенных в себе, хотя и не обязательно лидеров, упорных и настойчивых людей. Оценивая себя в системе межличностных отношений, респонденты полагают, что пользуются у других уважением и благосклонностью (68,5%), умеют произвести на окружающих впечатление (61,9%) вплоть до восхищения (46,2%). Юноши и девушки активно стремятся к успеху (72,1%), а потому могут при необходимости настоять на своем (74,1%), дать распоряжение или приказать (49,7%), посоветовать (56,3%). Однако лишь у 13,7% опрошенных авторитарность доходит до патологии, раскрывая деспотичность и властность, начальственноповелительный тон общения, стремление производить впечатление значительности на окружающих и распоряжаться всем и вся по своему усмотрению.

Положительным фактом мы считаем достаточно низкие показатели агрессивности у испытуемых (рис.1), находящиеся в пределах допустимого уровня выраженности (75,6% по совокупности низкого адаптивного и умеренного уровней) (рис.2). Первокурсники отмечают, что могут быть суровыми (60,9%) и строгими, но всегда при этом стараются быть искренними (94,4%), откровенными (65%), открытыми (60,9%) и справедливыми (57,4%). Опрошенным не свойственны злость и жестокость, своекорыстность, язвительность и гневливость, бесчувственность и равнодушие. При всей критичности к другим людям, студенты умеют быть терпеливыми и снисходительными к чужим ошибкам (72,1%).

Одинаковые средние значения имеют типы межличностных отношений «Подчиняемый» и «Зависимый» (по 6,1 соответственно), «Подозрительный» и «Эгоистичный» (по 6,0 соответственно). Данные типы проявляются, преимущественно, на низком (адаптивном) и умеренному уровнях (рис.2). Следовательно, «Профиль межличностных отношений» первокурсников ОрГМУ можно дополнить такими качествами межличностного взаимодействия как: умеренная склонность к соперничеству и ориентации на себя, критичность ко всем социальным явлениям и окружающим людям, способность подчиняться и выполнять свои обязанности, вежливость, гармоничное сочетание умений просить о помощи у других и оказывать сопротивление при навязывании чужого мнения. Будущие медицинские работники, как следует из их ответов, обладают чувством собственного достоинства (80,7%) и вполне способны сами о себе позаботиться (86,8%). Они достаточно независимы и деловиты (62,9%), но при этом не считают себя снобами, которые судят о людях исключительно по рангу и статусу, тщеславными эгоистами, которые думают только о себе. Многие из опрошенных способны проявлять недоверие (65%), не терпят, чтобы ими командовали (60,9%), в меру ревнивы (58,4%) и упрямы (56,9%). Однако эти личностные свойства не порождают серьезных трудностей в интерперсональных контактах, так как у обучающихся отсутствует ябедничество, озлобленность, злопамятство и выраженная недоверчивость к окружающему миру. Подавляющая часть юношей и девушек способна проявлять критичность по отношению к самим себе (78,7%), признавать свою неправоту (82,7%), уступать, если это необходимо, в конфликтных ситуациях (58,4%), проявлять скромность и легко смущаться в нетипичных, новых ситуациях (68%). Мягкотелыми и безынициативными считают себя не более 15% опрошенных, а на наличие у себя чрезмерной готовности подчиняться другим людям указали только 5,1%. Как следствие, незначительный процент испытуемых легко попадает впросак (13,7%), любит подчиняться

(5,6%), характеризует себя как зависимого, несамостоятельного человека (10,7%), который почти никогда никому не возражает, любит, чтобы его опекали и принимали за него решения. Не будучи чрезмерно зависимыми от мнения окружающих, почитающими авторитеты и постоянно нуждающимися в одобрении, респонденты, тем не менее, умеют быть благодарными (86,8%) и уважительными (83,8%), с радостью принимают советы, если они совпадают с их собственной точкой зрения (54,8%), верят в хорошее в людях и стремятся своим поведением радовать окружающих их взрослых и ровесников.

Определение показателей по двум ведущим факторам – доминирование и дружелюбие – выявило средние значения индексов 2,6 и 11,6 соответственно. Это свидетельствует о том, что у студентов-первокурсников ОрГМУ в большей степени выражено стремление к установлению дружеских контактов, позитивных и теплых взаимоотношений с другими членами студенческой группы. На начальном этапе формирования коллектива будущие врачи демонстрируют тенденцию к сотрудничеству, поиску компромисса с окружающими, ориентированы на принятие и социальное одобрение, правила и нормы поведения коллектива, взаимопомощь и ответственность по отношению друг к другу. Однако, по нашему мнению, не стоит излишне идеализировать полученные данные. Достаточно высокое среднее значение по типу «Авторитарность» и качество ответов студентов на вопросы методики позволяет предположить наличие у испытуемых внутреннего стержня, энергичности, уверенности в себе, упорства и настойчивости в достижении поставленных целей. Указанные свойства не позволяют рассматривать всех испытуемых как мягкотелых и зависимых, а дают основание предположить, что со временем определенный контингент студентов заявит о своей потребности уважать себя и займет достаточно высокую статусную нишу в социальной структуре студенческого сообщества. С другой стороны, выявленная когорта опрошенных с патологиче- ским дружелюбием и альтруизмом, наводит на мысль о формирующейся группе конформистов, приспособленцев, старающихся угодить всем и каждому в угоду поддержания статуса «Я хороший». К сожалению, на наш взгляд, по мере складывания коллектива и межличностного познания, некоторые из данной группы могут оказаться в категории аутсайдеров, ибо показное, наиграно-угождающее поведение неизменно становится явным и отвергается членами коллектива.

Полученные результаты не претендуют на законченность и исчерпывающий характер. Скорее, они только приоткрывают большое количество перспективных направлений дальнейшей разработки заявленной проблемы: соотношение типов межличностных отношений со статусной структурой студенческой группы; взаимосвязь типов межличностных отношений с индивидуально-психологическими, в том числе, лидерскими качествами и свойствами; межличностные отношения внутри студенческой группы и отношения с преподавателями вуза, статусное сходство и различие; межличностные отношения и их место в успешности процесса адаптации первокурсников и многие другие.

Список литературы Межличностные отношения студентов-первокурсников медицинского вуза

- Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 376 с.

- Бабанин П.А. Социально-психологические особенности отношений авторитетности в студенческих группах современного российского вуза: автореф. дисс. …канд. психол. наук. - М., 2015. - 23 с.

- Гайдар К.М. Динамика субъектного развития студенческой группы в период обучения: дисс. …канд. психол. наук. - Курск, 1994. - 198 с.

- Кондратьев М.Ю. О социально-психологическом аспекте разработки проблематики студенчества в отечественной психолого-педагогической науке // www.psyedu.ru'>Электронный журнал «Психологическая наука и образование». - 2012. - №1. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://psyedu.ru/files/articles/psyedu_ru_2012_1_2794.pdf (дата обращения: 12.04.2019).

- Кондратьев Ю.М. Отношения межличностной значимости в студенческой группе современного российского вуза // Вопросы психологии. - 2007. - №4. - С. 56-65.

- Кондратьев Ю.М., Сачкова М.Е. Специфика отношений межличностной значимости в студенческой группе на разных этапах обучения // www.psyedu.ru'>Электронный журнал «Психологическая наука и образование». - 2011. - №1. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://psyedu.ru/files/articles/psyedu_ru_2011_1_2061.pdf (дата обращения: 12.04.2019).

- Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л.Д. Столяренко. Изд-е 5-е. - Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 2004. - 704.

- Социальная психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.Н. Сухов, А.А. Бодалев, В.Н. Казанцев и др.; под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 600 с.

- Фокина И.В., Соколовская О.К. Психологический портрет студента с низким социометрическим статусом в учебной группе // Перспективы науки и образования. - 2015. - №3(15). - С. 126-131 [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_32283633_97364327.pdf (дата обращения: 11.04.2019).