Межперетоковая экономико-математическая модель формирования затрат территориальной сетевой организации

Автор: Горбачев П.А., Бологова В.В., Шувалова Д.Г.

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 8, 2025 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена вопросам существующих методов принятия тарифнобалансовых решений в отношении территориальных сетевых организаций, путей их совершенствования в части снижения перекрестного субсидирования между диапазонами напряжений и группами потребителей и, как следствие, повышения системного эффекта от работы электросетевого комплекса. Разработан подход к формированию усовершенствованного метода принятия тарифнобалансовых решений, представлена межперетоковая экономикоматематическая модель формирования затрат территориальной сетевой организации при экономическом расчете стоимости передачи электроэнергии. Научная новизна исследования состоит в разработке комплексного подхода к формированию тарифнобалансовых решений, учитывающего межсистемные перетоки электроэнергии и особенности формирования тарифов для различных групп потребителей. Предложенные методы позволяют минимизировать перекрестное субсидирование и повысить системный эффект от тарифного регулирования в электросетевом комплексе. Результаты исследования могут быть использованы регулирующими органами, территориальными сетевыми организациями и другими участниками электроэнергетического рынка при формировании тарифной политики и принятии тарифнобалансовых решений.

Экономика, планирование, межотраслевые комплексы и системы, экономико-ма-тематическая модель, экономическая и финансовая отчетность, баланс энергии и мощности, потребитель, территориальные сетевые организации, государственное регулирование тарифов

Короткий адрес: https://sciup.org/149148915

IDR: 149148915 | УДК: 332.02 | DOI: 10.24158/pep.2025.8.20

Текст научной статьи Межперетоковая экономико-математическая модель формирования затрат территориальной сетевой организации

Введение . Вопросы балансирования интересов, ресурсов, результатов лежат в основе планирования систем в человеческом обществе и в первую очередь являются прямым следствием основного противоречия экономики – бесконечных потребностей и ограниченных ресурсов.

Важным вопросом при составлении балансов являются показатели эффективности технологических процессов, таких как коэффициент полезного действия (КПД) или его экономическая проекция – эффективность, характеризующиеся потерями и непроизводительными затратами.

Развивается дискуссия о возможности наиболее точного планирования балансов во всех отраслях экономики и в межотраслевых комплексах и системах. У данного процесса есть большое количество заинтересованных сторон и потребителей результатов балансирования, лишенных возможности принимать решения и выбирать, но несущих бремя некорректного регулирования.

Особое значение имеет электроэнергетика как базовая отрасль экономики государства. Навыки построения и формирования баланса важны в ее контексте при решении не только экономических вопросов, но и технологических, а также рыночных, поскольку энергетика представляет собой системообразующий комплекс отраслевого производства, работа которого создает базу для функционирования и развития всей экономической системы страны в целом.

Рассмотрим существующие методы принятия тарифно-балансовых решений, применение которых обеспечило развитие экономики энергосистем и течение научно-технического прогресса в отрасли, а также подход к формированию усовершенствованного метода принятия тарифнобалансовых решений.

Методологической и теоретической основой исследования являются фундаментальные концепции и стратегии, представленные в трудах зарубежных и отечественных авторов и посвященные тарифно-балансовой проблематике в электроэнергетике. При этом важной стратегией является предсказуемость тарифных решений. Ее недостаточность отрицательно сказывается не только на инвестиционной и операционной деятельности регулируемых компаний, но и на потребителях, поскольку существенные изменения (увеличение) в цене (тарифе) могут снижать рентабельность бизнеса и приводить к закрытию предприятий (Васильев, 2018).

Статистической базой исследования послужила экономическая и финансовая отчетность четырех территориальных сетевых организаций (ТСО).

Балансы энергии и мощности субъектов естественных монополий как элемент государственного целевого, отраслевого регулирования и планирования в экономике . Согласно Федеральному закону № 147–ФЗ1, естественная монополия – это «состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров»2.

Критерием отнесения предприятий к рассматриваемой категории является наличие неустранимой (естественной) монополии и производства продукции первостепенной социальной значимости. Такая монополия должна обеспечивать доступ к своей продукции любому платежеспособному лицу на равных условиях безопасности производства и потребления, высоких стандартов качества, сохраняя при этом устойчивую работу энергосистемы, особенно по параметрам частоты и напряжения.

Однако ключевым в данном контексте является вопрос цены (тарифа) на услуги, которая, как мы знаем, подлежит государственному регулированию.

Многие развитые и развивающиеся страны проходили этапы с общественной неудовлетворенностью низким качеством услуг естественных монополий, высокими издержками государственного регулирования и его не самыми эффективными результатами, застоем в техническом развитии, а иногда и настоящими провалами в обеспечении требуемого количества услуг при непомерно высокой их стоимости для потребителя.

Важным является создание специальных механизмов управления развитием отрасли по причине наличия особых требований к надежности и экономичности энергоснабжения, одновременно каждое из которых и приводит к необходимости установления в системе баланса. Для этого исторически требовался системный подход, средствами которого являются понятия, характеризующие функционирование системных объектов, наибольшим значением среди которых обладают те, на основе которых формируются представления об условиях стабильности, равновесии и управлении систем.

К таковым понятиям относятся: «стабильность», «равновесие» (стабильное, нестабильное, подвижное), «обратная связь» (отрицательная, положительная, целенаправленная, изменяющая целевые характеристики), «гомеостазис», «регуляция», «саморегуляция», «управление» и др. (Бер-таланфи, 1969).

Для раскрытия особенностей процессов регулирования необходимо рассмотреть и учесть накопленный исторический опыт. Основным инструментом обеспечения общественной эффективности развития отрасли в условиях СССР было централизованное планирование с утверждением отраслевых ежегодных балансов, опиравшееся на развитый методический и модельный инструментарий, при безусловном наличии недостатков, которыми являлись незаинтересованность во внедрении новых технико-технологических решений и отсутствие стимулов к снижению издержек.

Одной из таких отраслей, в которой планировались и утверждались балансы, выступает общая электроэнергетическая система, под которой подразумевается энергетическая система, производящая, распределяющая и преобразующая исключительно электрическую энергию (Маркович, 1969).

Процессы составления балансов в энергосистеме имеют важность как для регулируемой организации – при формировании процесса экономической эффективности инвестирования и при оценке параметров реализации деятельности по передаче электроэнергии, так и для потребителя – при построении эффективного процесса постоянного контроля за затратами на потребляемую электроэнергию. Этот баланс интересов двух сторон достигается за счет формирования плановых и фактических балансов, несоответствие которых приводит к неравенству плановых и фактических доходов и к необходимости привлекать финансовые ресурсы для покрытия возникающих разниц, проценты по которым ложатся на плечи потребителей. Эта корректность между плановым и фактическими балансами приводит, кроме всего, к следующим положительным аспектам для участников процессов. Для потребителей имеет место быть снижение расходов на передачу энергии и мощности, стоимости конечного продукта и технологического присоединения к электрическим сетям в будущем. Для данной группы все эффекты носят характер экономии, поскольку они связаны с увеличением конкурентоспособности производителей̆ энергоемких материалов и оборудования, снижением негативного влияния на инфляцию, нивелированием территориальных дисбалансов, минимизацией негативного воздействия на экологию и, как следствие, повышением инвестиционной̆ привлекательности энергоемких отраслей.

Отдельно следует рассмотреть электроэнергетику, которая в данном случае играет роль инициатора процесса совершенствования (трансформации) системы, а также актора данного преобразования. Для нее указанные эффекты проявляются в виде снижения перекрестного субсидирования, минимизации себестоимости передаваемой электроэнергии, повышения надежности, энергетической эффективности и экономичности сетевого комплекса. При этом с технологической точки зрения отмечается снижение уровня режимных ограничений.

Анализируя существующую модель формирования баланса энергии и мощности, мы предлагаем модернизировать процесс, используя схему, отраженную на рис. 1. Ключевые участники преобразований – электрические сети региона и органы тарифного регулирования. Косвенно влияют на процесс формирования решения также субъекты Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), потребители, генерирующие компании.

Единая национальная электрическая сеть

Электростанции

Электрические сети региона

Рисунок 1 – Принципиальная схема формирования баланса энергии и мощности региона1

Figure 1 – Schematic Diagram of the Formation of the Energy Balance and Power of the Region

-

1 В статье все таблицы и рисунки составлены авторами.

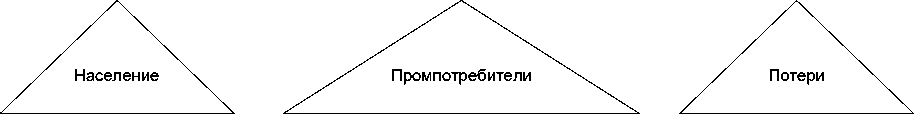

Процессная же модель самой передачи электрической энергии (э/э) и мощности отражена на рис. 2. Она учитывает все действия – от планирования финансовых потоков до потребления энергии.

Процессная модель передачи э/э и мощности

Рисунок 2 – Процессная модель принятия тарифно-балансовых решений

Figure 2 – Process Model for Making

Tariff and Balance Decisions

Формализованно же баланс энергосистемы выглядит как совокупность перетоков электроэнергии по видам напряжения отдельно по группам ее поставщиков и потребителей (табл. 1).

Таблица 1 – Баланс энергосистемы

Table 1 – Energy System Balance

|

Поступление в сеть |

Регион 1, МВт |

Регион 2, МВт |

Расход из сети |

Регион 1, МВт |

Регион 2, МВт |

|

ЕНЭС |

634 |

3 385 |

Промышленные потребители |

1 143 |

2 190 |

|

Территориальные сетевые организации |

Территориальные сетевые организации |

||||

|

Соседние регионы |

Соседние регионы |

||||

|

Электростанции |

1 504 |

3 |

Население |

706 |

804 |

|

Потери в сети и расход на собственные нужды |

288 |

394 |

|||

|

ИТОГО Поступления мощности в сеть |

2 138 |

3 389 |

ИТОГО Расходы мощности из сети |

2 138 |

3 389 |

Из табл. 1 видно, что в балансе указывается входящий поток электроэнергии в энергосистему региона, ее расход внутри и исходящий поток за территорию административного образования – так называемый сальдо-переток в другой, соседний субъект – все это является элементами обеспечения устойчивой стабильности. Далее элементы распределяются по соответствующим диапазонам напряжения, на каждом из которых происходит принятие и выдача регионом передаваемой электроэнергии с показателями требуемого качества и надежности.

Кроме того, содержание табл. 1 дает понимание, что, помимо вышестоящих сетевых организаций, поставляющих электроэнергию в сеть региона из ЕНЭС и региональных ТСО, для обеспечения баланса значимы потребители, учет их требований по качеству и стоимости передаваемой энергии, что неминуемо заставляет сетевые компании расширять собственный инновационный потенциал на базе технологий Smart Grid благодаря настойчивости проактивного потребителя и поддержки со стороны государства инновационной формы развития.

Если же перевести табличный вид в формульный, то балансы рассматриваемой энергетической системы по активной и реактивной мощностям в каждый момент установившегося режима

можно выразить следующим образом (1):

Ь& = SQ.

SPr = SPH + SDPC + SDPCH ’h +SDQC+SDQC . H . ± SDQKy

-SDQ™

SP = S P +SD P + SD P H; (1.1)

SQr = S Q H + SD Q C+ SD Q CCH ± SQ™- SQ^ , (1.2)

где SPr, S Q r - суммарные активные и реактивные мощности генерирующих источников;

S P H, SQH - суммарные активные и реактивные мощности нагрузок;

SD P C, SD Q C - суммарные потери мощности в элементах систем электроснабжения и электроэнергетической системы;

SD P C . H, SD Q C . H - суммарные расходы мощности на собственные нужды электростанций;

S Q Ky - суммарные мощности компенсирующих устройств (знак «+» соответствует устройствам, потребляющим реактивную мощность, знак «–» – вырабатывающим);

SQreH - суммарная реактивная (зарядная) мощность, генерируемая воздушными и кабель- ными линиями электропередачи.

Данный подход имеет определенный потенциал для совершенствования и планирования финансового (денежного) потока, более точно отражающего физические процессы в сетях и позволяющего снизить величину перекрестного субсидирования.

Формирование экономико-математического аппарата распределения затрат по диапазонам напряжения при составлении балансов по территориальным сетевым организациям. Задача исследования заключается в том, чтобы из имеющейся формулы баланса по активной и реактивной мощностям по системе в целом (1) вывести балансы энергии и мощности отдельно по сетевым организациям. Поэтому, чтобы получить уравнение баланса систем передачи и распределения энергии, из общей формулы надо вычленить процессы, отвечающие именно за передачу электроэнергии и придать им соответствующие значения и параметры.

Текущий подход не в полной мере отражает существующее положение дел в электросетевом комплексе, поскольку энергосистема представляет собой сбалансированный промышленный сектор взаимодействия себя самой относительно независимых хозяйствующих субъектов, результат работы каждого из которых должен обеспечивать экономическую эффективность.

Произведя учет отвечающих за систему передачи и распределения показателей и придав им формульные значения, учитывая исходную формулу (1), выполним расчет баланса систем, отвечающих за передачу и распределение электрической энергии.

Баланс электрической энергии для ТСО региона:

S ^ EH3C + SЭЭС+SЭсмеж ТСО ^Э населению + S ^ np.noTpe6+ S ^ OTn.B смеж ТСО +S ^ noTepu +S ^ c.h.

Баланс мощности для всех ТСО региона:

S ^ EH3C + S ^ ЭС+S ^ смеж ТСО SN населению + S ^ np.noTpe6+S ^ OTn.e смеж ТСО + S ^ noTepu + S ^ c h.

где S3EH3C (SWEH3C) - суммарное поступление в сеть электроэнергии (мощности) из сетей ЕНЭС;

S33C (SN3C) - суммарное поступление в сеть электроэнергии (мощности) от электростанций;

SЭCмеж ТСО (SNCмеж ТСО) - суммарное поступление в сеть электроэнергии (мощности) от сетей смежных ТСО;

SЭнаселению (S^населению) - суммарный полезный отпуск электроэнергии (мощности) населению;

S3np . n0Tpe6 ( SN0Tn . B смеж ТСО) - суммарный полезный отпуск электроэнергии (мощности) прочим потребителями (за исключением населения);

S3 omn.B смеж ТСО ( ^^ отп. смеж тсо ) - суммарный полезный отпуск электроэнергии (мощности) в смежные ТСО;

S3n0Tepu (SNn0Tepu) - суммарные потери электроэнергии (мощности) в сети;

S3C . H . (SNC . H . ) - технологический расход электроэнергии (мощности) на ее транспорт (собственные и хозяйственные нужды).

Отметим, что рассмотрение реактивной мощности (энергии) с точки зрения формирования балансов, используемых для расчета единых (котловых) тарифов, является нецелесообразным, так как реактивная мощность (энергия) не оплачивается потребителями. В существующих экономических условиях последние обязаны соблюдать закрепленное в договорах технологического присоединения значение коэффициента реактивной мощности (cos ф/tan ф).

Рассчитывая физические параметры величин баланса по каждому из диапазонов напряжений, мы получаем базу для формирования «котловой» (по всему региону, по всем диапазонам напряжения, по всем ТСО) необходимой валовой выручки (НВВ), которая покрывает издержки сетевых компаний, обеспечивает экономическую основу их деятельности и позволяет стабильно реализовывать функцию передачи электрической энергии с требуемой надежностью.

Надежность же энергосистемы зависит от равномерного графика нагрузки на сеть, что обеспечивает минимализацию издержек ТСО в суточном, недельном, месячном и годовом периодах (Шклярский, Пирог, 2016). Поэтому, например, в советской плановой экономике сглаживание неравномерности графика осуществлялось в административном порядке на уровне профильных министерств.

На надежность энергосистемы также влияет размер денежного и натурального небалансов, о чем свидетельствуют следующие показатели: плановый и фактический объемы полезного отпуска, величины мощностей, система распределения прямых и косвенных расходов между диапазонами напряжения. Если первый и второй из них могут быть исправлены в административном порядке, то в части трансформации третьего показателя реально применены расчетные методы моделирования, для чего необходимо обоснованно распределить затраты по уровням напряжения. Для решения последней задачи необходимо, как минимум, разделить их на относи- мые и не относимые к тому или иному диапазону напряжения, передача на каждом из которых имеет различную стоимость.

По результатам исследования сформированы следующие предложения для совершен- ствования процесса перераспределения расходов:

-

1. Относить в полном объеме на соответствующий уровень напряжения расходы:

– для компаний с RAB1-регулированием – на инвестированный капитал, возврат его, на аренду объектов электросетевого хозяйства, выплату налогов на имущество.

– для компаний, использующих при регулировании метод долгосрочной индексации, – на амортизацию объектов электросетевого хозяйства, прибыль на капитальные вложения, выпадающие доходы от льготного технологического присоединения (ТП), расходы на аренду объектов электросетевого хозяйства, налог на имущество.

-

2. Распределять расходы на ремонт и фонд оплаты труда (ФОТ) промышленного персонала по уровням напряжения пропорционально объему обслуживания (у.е.), учитывая их зависимость от объема обслуживания оборудования соответствующего уровня напряжения.

-

3. Распределять иные расходы, не зависящие от объема обслуживания оборудования на 1 единицу потребляемой услуги на 1 МВт или на 1 кВт*ч.

Данный подход отличается от существующего, поскольку на сегодняшний день неравномерное и экономически необоснованное распределение затрат между диапазонами напряжения пропорционально объему условных единиц вследствие устаревшей системы подсчета трудозатрат на обслуживание всех объектов электросетевого хозяйства с использованием условных единиц (за исключением прямого отнесения амортизации, налога на имущество и прибыли на капитальные вложения). Также отсутствуют принципы распределения прямых расходов для компаний, использующих RAB-регулирование.

В итоге формула экономически обоснованного расчета ставки на содержание сети на соответствующем уровне напряжения будет иметь следующий вид.

Для двухставочных потребителей:

уп „рринвест, 2 ст.уп „ррост,2 ст m сод, эо, 2 ст TBH,i,p

M*(N по2 ст+^о,2.ст+^о,2. ст+тупо,2 ст?

( вндр сн1др сн2Д,р HH.i.p )

У п Норинвест, 2 ст сод, эо, 2 ст СН1Л?

_ гр сод, эо, 2 ст । ^ j=i HBB CHi,i,p __________

= 1 BH,i,p + м т по, 2 ст «.по,2 ст «.по,2 ст, ,

M * ( " cHi,i,p + " cH2,i,p +w HH,i,p )

У п иооинвест, 2 ст гр сод, эо, 2 ст грсод, эо, 2 ст . ^j=i HBBCH2,i,p_____ icH2,i,p -‘CH1W M*(N™'2 ^N^2 ст)'

CH2,i,p HH,l,p сод, эо, 2 ст сод, эо, 2 ст

THH,i,p — 1 CH2,i,p +

v п иопинвест, 2 ст ^ j=1 HBB HH,i,p

м * N HH,2i,pт '

Для одноставочных потребителей:

Vп цоринвест, 1 ст.уп HrRoct,1 ст тсод,эо, 1 ст _ 4=1 НВВ ВНлр +E j=1 НВВ 1,р

Т ВНЛр = апо, 1 ст,чпо,1 ст , чпо,1 ст , чпо,1 ст ,

Э ВНХр +Э СН1,1,р +Э СН2,1,р + Э НН,1,р

, сод,эо, 1 ст СН1д,р

гр сод,эо, 1 ст

Т ВН

+

Е

п

НВВ

инвест,1 ст СН1

□ по,1 ст,->по,1ст ,зпо,1ст ,

Э СН1Л,р +Э СН2Хр +Э ННХр

. сод,эо, 1ст СН2,!,р

. сод,эо, 1ст СН1

v п иппинвест,1ст 4=1 НВВ СН2

+ □по,1ст .□по,1ст ,

Э СН2,1,р +Э ННлр

гр сод,эо, 1 ст 1 НН,1,Р

V п 1.рринвест,1ст

_ грсод,эо, 1 ст . E j=1 нввНН ______ 1СН2 + ^подст ,

Э ННЛр

,

где Т“ д: Эо, 2 ст - ставка на содержание электрических сетей на услуги по передаче электриче-

ской энергии на соответствующем диапазоне напряжения;

ЯВД ИнВест, 2 ст — прямые расходы, относящиеся к соответствующему уровню напряжения;

НВД ИнВест, 2 ст — оставшаяся часть расходов;

NmipT — прогнозный суммарный объем заявленной мощности потребителей, присоединенных к ТСО;

М - количество месяцев;

N – количество ТСО в i-том периоде регулирования.

Как мы видим, отличительной чертой усовершенствованной модели принятия тарифно-балансовых решений является уточненное, экономически обоснованное распределение расходов по диапазонам напряжения при передаче электрической энергии. Это нашло свое отражение в формулах расчета экономии небаланса (12) и в формулах распределения расходов, относимых на тот или иной уровень напряжения (4–11).

С использованием межперетоковой экономико-математической модели затрат территориальной сетевой организации появляется возможность распределить расходы таким образом, чтобы возникавший ранее небаланс был сведен к минимуму. Это в дальнейшем снизит его вли- яние на социально-экономическую ситуацию, выражающееся в неравномерном распределении нагрузки на разные группы потребителей и приводящее к недостаточности средств у ТСО для финансирования требуемых производственных мероприятий.

Кроме того, вероятно, должны быть экономические ограничения небаланса, суть которых должна сводиться к системе штрафов от недобросовестных потребителей в адрес добросовестных, на чьи плечи ложатся дополнительные затраты.

В качестве примера возьмем регион X, просчитаем тарифы для сравнения рассмотренных выше подходов.

Таблица 2 – Пример расчета тарифов при различном подходе к принятию тарифно-балансовых решений

Table 2 – Example of Tariff Calculation with Different Approaches to Making Tariff-Balance Decisions

|

Согласно существующей системе распределения затрат, руб./МВтхмес |

Фактически утверждено, руб./МВтхмес |

Согласно предлагаемому нами распределению затрат, руб./МВтхмес |

|

|

грсод,эо,2 ст !ВНдр |

289 041 |

1 780 354 |

537 005 |

|

гр сод,эо,2 ст Т СНЦр |

541 695 |

1 138 984 |

571 117 |

|

гр сод,эо,2 ст ТСН2др |

1 438 981 |

1 191 052 |

1 504 257 |

|

гр сод,эо,2 ст 1 НН,1,р |

1 878 636 |

1 418 446 |

1 621 234 |

Изложенные результаты свидетельствуют, во-первых, о снижении стоимости почти на 15 % по сравнению с расчетами по действующей методике для тех, кто использует электроэнергию на низком напряжении, а это обычные потребители и малый бизнес; во-вторых, о неизменной стоимости для малых и средних промышленных предприятий, потребляющих электроэнергию на втором и первом средних напряжениях, а также о снижении практически в три раза по сравнению с утвержденной стоимости электроэнергии для тех, кто потребляет ее на высоком напряжении – крупных промышленных акторов, что не окажет негативного влияния на конкурентоспособность производимой ими продукции.

При этом система становится сбалансированной, стабильной и устойчивой, что имеет важнейшее макроэкономическое значение.

Преимущества предложенного в настоящем исследовании подхода можно сформулиро- вать в следующих положениях:

-

1. Частично ликвидируется перекрестное субсидирование между диапазонами напряжения в рамках конкретной ТСО.

-

2. Стабилизируются затраты бизнеса в целом, нивелируя снижение стоимости для крупных промышленных предприятий небольшим повышением стоимости для среднего бизнеса.

-

3. Происходит снижение расчета для потребителей на невысоком напряжении, что не приведет к возникновению социальной напряженности.

Экономические последствия принятия межперетоковой экономико-математической модели затрат территориальной сетевой организации . На наш взгляд, в органах тарифного регулирования должны появиться специалисты, ответственные за:

-

– анализ фактической мощности ТСО;

-

– проверку расходов с дальнейшим разнесением затрат между диапазонами напряжения.

Выполнение данной работы целесообразнее проводить в формате существующей федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Тариф» с применением дополнительно разработанных модулей, функциональные возможности которых позволят региональным службам решать появляющиеся дополнительные задачи в формате автоматического обмена данными с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

Делать это необходимо еще и потому, что Единая энергетическая система (ЕЭС) страны остается самым крупным в мире высокоавтоматизированным комплексом, обеспечивающим про- изводство, передачу и распределение электроэнергии и централизованное оперативно-технологическое управление этими процессами, и поэтому задача снижения небаланса приведет к устойчивости комплекса за счет очевидной экономии, формула которой будет иметь следующий вид (12):

Э общ — Э неб + Э рес + Э фон + Э пот + Э инн ,

где

Э неб – собственно экономия существующего небаланса;

Э рес – экономия натуральных и денежных ресурсов на передачу электрической энергии;

Э фон – экономия основных производственных фондов территориальных сетевых организаций;

Э пот – экономия за счет появления у сетевых компаний потенциала развития;

Э инн – экономия за счет внедрения сетевыми компаний инновационных технологий, например Smart Grid, в результате высвобождения оборотных средств от ликвидации небаланса.

Экономическими последствиями принятия межперетоковой экономико-математической модели затрат станут: снижение стоимости передачи электроэнергии для малого и среднего бизнеса при небольшом росте цен для крупных промышленных потребителей, снижение объема перекрестного субсидирования за счет перераспределения затрат между диапазонами напряжения внутри отдельно взятой территориально сетевой организации.

Заключение . Электроэнергетика как клиентоориентированная отрасль развивает смежные сектора народного хозяйства, что является условием экономического роста государства, однако неоправданно высокая цена на электроэнергию и высокий удельный вес этого показателя в стоимости конечной продукции негативно влияют на экономическое развитие страны.

Сказанное определяет тот факт, что тарифно-балансовые решения в отношении деятельности ТСО, подлежащей государственному регулированию, должны быть направлены, в том числе, на повышение внутриотраслевой структурной устойчивости энергетики и, как следствие, экономики как ее надсистемы, при этом быть эффективными, «критерием чего со стороны государства является экономичность эксплуатации энергосистемы при обеспечении заданного уровня надежности при наличии прибыльности как критерия со стороны энергопредприятия»1. Предложенный подход должен помочь ликвидации диспропорций социально-экономического развития страны.

Существующие подходы полноценно несостоятельны, поскольку не обеспечивают требуемый баланс интересов ТСО и всех потребителей, что обнаруживает наличие неопределенного количества потребителей, получающих отрицательный эффект от данного несовершенства.

Предлагаемая же нами модель будет приводить к снижению стоимостных структурных диспропорций внутри территориальной сетевой организации и региона в целом. Вместе с получаемой в результате моделирования экономией натуральных и денежных ресурсов на передачу электрической энергии у сетевых компаний наметится очевидный потенциал развития и возможность внедрения в производство инновационных технологий. Это особенно важно в контексте увеличившейся неопределенности относительно будущих условий развития электроэнергетики и соответствует целям долгосрочного регулирования для обеспечения большего горизонта точного планирования, что приведет к более устойчивому балансу интересов всех участников экономических взаимоотношений и повышению эффективности функционирования электроэнергетического комплекса.