МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ И МЕЖПОЛУШАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫСТРЕЛОМ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА

Автор: О.И. Шестаков, Е.М. Бердичевская

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика спорта

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Вопросы о роли межполушарной специализации функций при реализации спортивной двигательной деятельности остаются сложнейшими и ключевыми в физиологии движений. Поэтому исследование внутренней структуры основного двигательного навыка (выстрела) у спортсменов-правшей, специализирующихся в стрельбе из лука, в зависимости от спортивной квалификации, является актуальным. Цель исследования. Выявление особенностей проявления межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия в процессе формирования электроэнцефалографических маркеров точных и неточных выстрелов у спортсменов-лучников различной квалификации Методика исследования. Участвовали 40 спортсменов разной спортивной квалификации – 1 разряд и КМС, с правым индивидуальным сенсомоторным профилем. Для регистрации электроэнцефалограммы (ЭЭГ) применяли портативный электроэнцефалограф «Энцефалан-ЭЭГР-19/26». ЭЭГ регистрировали в покое и в фазе прицеливания. Анализ проводили в программе WinEEG. Результаты исследования. Анализ локализации изменений активности церебральных зон выявил ряд особенностей межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия. К сходным явлениям относятся: снижение спектральной мощности ЭЭГ в ведущей (левой) гемисфере при подготовке к точным выстрелам по сравнению с неточными; а также стабильный уровень ЭЭГ-активности неведущей (правой) гемисферы независимо от точности выстрела. Различия заключаются в снижении мощности ЭЭГ у более квалифицированных стрелков в ведущей гемисфере на фоне ее более высокого уровня, чем у перворазрядников, однако фоновый уровень активности неведущей гемисферы в целом был ниже. Кроме того, у КМС выявлены достоверные корреляционные связи тета- и альфа-активности в ведущем полушарии с точностью выстрела, обеспечивающие успешное подавление излишних эмоций. Заключение. Таким образом, сложная картина межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия при прицеливании позволяет дифференцировать у стрелков-правшей признаки сходства и различия изменений ЭЭГ в ведущем и неведущем полушарии головного мозга в зависимости от спортивной квалификации и точности выстрела.

Межполушарная асимметрия, межполушарное взаимодействие, электроэнцефалография, индивидуальный профиль асимметрии, квалифицированные стрелки из лука

Короткий адрес: https://sciup.org/142243454

IDR: 142243454 | УДК: 799.322.2 | DOI: 10.53742/1999-6799/1_2025_117-121

Текст научной статьи МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ И МЕЖПОЛУШАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫСТРЕЛОМ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА

Актуальность. Решение вопроса о пространственно-временной организации электрической активности мозга при выполнении произвольных движений – это одновременно и решение вопроса о роли функциональной асимметрии мозга в реализации двигательной деятельности, корковой организации моторных функций, имеющих разную латерализацию [1]. Многие авторы указывают, что вопрос о межполушарной специализации функций при двигательной деятельности – один из сложнейших, ключевых в психофизиологии и физиологии движения [5]. Однако специальные исследования организации, регуляции и формирования функциональной системы спортивных движений в зависимости от индивидуального профиля асимметрии (ИПА) практически отсутствуют, как и научный материал о неоднозначности в организации электрических процессов правого и левого полушарий в покое и в процессе деятельности у правшей и левшей. Это объясняется различиями в характере и точности двигательных действий, квалификацией спортсменов. Степень участия различных структур и характер их взаимодействия в организации и регуляции двигательной деятельности количественно и качественно оценивают методом пространственно-временной организации электроэнцефалограммы (ЭЭГ) по параметрам выраженности отдельных ритмических составляющих [4]. Удобной формой отображения ЭЭГ – коррелятов движений является картирование. В лаборатории КГУФК проведены исследования топокарт спектра ЭЭГ при произвольных движениях у нетренированных правшей и левшей.

Исследования, характеризующие мозаику асимметрии частотных диапазонов ЭЭГ в покое и при выполнении тех или иных спортивных упражнений у пра-во– и леворуких, практически отсутствуют. В качестве примера можно привести статью [6], где утверждается, что у элитных праворуких стрелков из лука за 3 с до выстрела (при прицеливании) спектральная мощность ЭЭГ – активности возрастала в теменной области левого полушария, за 1 с – справа.

Бесспорно, что функциональная асимметрия у спортсменов, специализирующихся в конкретном виде спорта, динамична в процессе многолетней тренировки, а ее формирование сопровождается усложнением и совершенствованием механизмов межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия. Вышесказанное позволяет сделать вывод об актуальности изучения процессов, отражающих долгосрочные адаптационные перестройки функциональной организации структур мозга, которые определяют двигательную деятельность спортсменов с определенным ИПА, а также о целесообразности использования для этого современных методов анализа ЭЭГ – активности.

Цель исследования – выявить особенности проявления межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия в процессе формирования электроэнцефалографических маркеров точных и неточных выстрелов у спортсменов-лучников различной квалификации.

Методика исследования. Исследование проведено в лаборатории ФГБОУ ВО «КГУФКСТ» с соблюдением требований Хельсинской декларации. В нем участвовали 40 спортсменов, специализирующихся в стрельбе из классического лука (возраст – 19,5 ± 3,5 лет; спортивная квалификация – 1 разряд и КМС), которые составили 2 группы – менее квалифицированных и высококвалифицированных. Двигательное задание представляло собой моделирующее соревновательное упражнение (30+30 выстрелов) на дистанции 18 метров в помещении. Выстрелы разной результативности были разделены на высокоточные (10 очков) и низкоточные (8, 7, 6 очков). Пробоины достоинством в 9 очков анализу не подвергались.

Для регистрации ЭЭГ по международной схеме «10-20» в симметричных отведениях обеих гемисфер использовали компьютерный портативный электроэнцефалограф «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» (ООО НПКФ «Медиком МТД», г.Таганрог) с частотой опроса каналов от 4 до 35 Гц. Телеметрическая регистрация ЭЭГ – показателей позволяла выполнять спортивное упражнение в естественных условиях.

ЭЭГ регистрировали в покое и при выполнении стрелкового упражнения. Продолжительность анализа ЭЭГ в состоянии покоя составляла 30 с., а в период подготовки и прицеливания – по 3 с., эпоха анализа при расчете усредненных топографических карт ЭЭГ – 1 с., количество усреднений – 80. Усредненные топографические карты мощности спектра ЭЭГ сравнивали между собой в частотных диапазонах и между различными периодами выстрела. Анализ проводили в специальной программе WinEEG.

Высокоточную синхронизацию полученных данных с определенными фазами периода подготовки к выстрелу достигали при помощи датчика двигательной активности на записи ЭЭГ, механо-оптического маркера на записи 2Д – видеоанализа, 2х электроокулограмм и телеметрической 8-канальной электромиограммы (ЭМГ) посредством аппаратно-программного комплекса (АПК) «СпортЛаб».

Экспериментальные данные обрабатывали при помощи Statistiсa 10.0. Вычисляли следующие статистические параметры: среднее арифметическое (М), ошибка среднего арифметического (±m). Достоверность различий исследуемых показателей ЭЭГ определяли посредством однофакторного дисперсионного анализа. При расчете достоверности различий биодинами- ческих характеристик применяли параметрический критерий (Стьюдента) и непараметрический критерий (Вилкоксона). Помимо этого, использовали параметрический корреляционный анализ по Пирсону.

Результаты исследования. Прежде всего, необходимо было определиться с ИПА исследуемых стрелков. Дело в том, что ранее в нашей лаборатории при исследовании высококвалифицированных стрелков из пневматической винтовки по неподвижной мишени – членов сборной России – было обнаружено, что большинство из их относится к «абсолютным правшам» [4]. Поэтому, приступая к исследованию стрелков из лука, мы применили детализированную методику оценки ИПА по схеме «рука – нога – зрение – слух». Оказалось, что закономерность, приведенная выше, присуща и квалифицированным стрелкам из лука. Это позволило сформировать максимально однородные по латеральному фенотипу две группы лучников с обязательным условием – ведущим правым глазом и правой рукой. И это логичный результат многолетнего спортивного отбора, так как известно, что у правшей надежнее регуляция устойчивости прямостояния на ведущей (правой) опоре; склонность к монотонной умственной и физической работе, развиты механизмы произвольного управления движений, способность к саморегуляции и волевые качества. Это очень важно для результативности в стрельбе из лука – технически сложном виде спорта, отличающимся высокой координацией и точностью действий, концентрацией внимания, силовой и статической выносливостью.

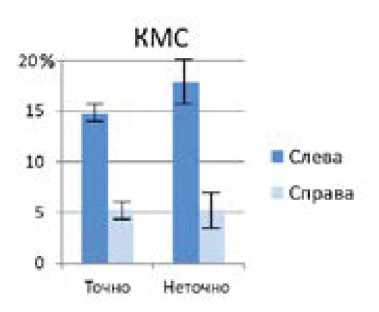

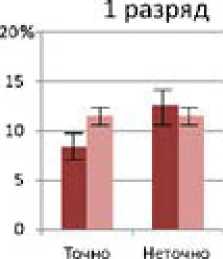

Обобщённая оценка локализации церебральных зон, которые, судя по данным ЭЭГ, вовлечены в механизм формирования выстрела у лучников, выявила ряд особенностей межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия (рисунок). Они проявлялись в виде сходства и различий между спортсменами-правшами разной квалификации при точном и неточном выстреле.

К сходным явлениям в фазе прицеливания относились: снижение спектральной мощности ЭЭГ ведущего (левого) полушария при подготовке к точным выстрелам (по сравнению с неточными); а также стабильный уровень вовлечённости неведущего (эволюционно более древнего) полушария, как при точных, так и неточных выстрелах.

Различия между высококвалифицированными и менее квалифицированными лучниками при «переходе от точного выстрела к неточному» заключались в следующем: в ведущем (левом полушарии) у КМС увеличение мощности ЭЭГ происходило на значимо более высоком уровне (р<0,01), чем у перворазрядников, а стабильно-неизменный уровень активности неведущего (правого) полушария в целом был достоверно ниже (р<0,05), чем у лучников 1-го разряда.

С учётом известной функциональной специфики полушарий [3], можно полагать, что менее квалифицированные спортсмены в момент прицеливания были более взволнованы и менее рассудительны, чем высо-

■ Слева

Справа

Рисунок. Межполушарная асимметрия распространения мощностных изменений ЭЭГ лучников в фазе прицеливания Примечание: по вертикали – процент статистически значимых (р<0,05) сдвигов мощности спектров ЭЭГ, усредненных по группам спортсменов разной квалификации. За 100% принято число возможных результативных (р<0,05) эпизодов изменения спектральной мощности ЭЭГ.

коквалифицированные. При этом, тем не менее, рассудочно-логические компоненты и тех, и других в фазе прицеливания снижались и в результате выстрел оказывается точнее. Действительно, точный выстрел из лука должен содержать как можно меньше движений и быть максимально расслабленным [6].

Известно, что в соревновательном упражнении, на фоне нарастающего утомления, у стрелка пропадает чувство времени удержания [9]. Вот почему у КМС при прицеливании достоверно изменяются корреляционные связи между точностью выстрела и активностью ЭЭГ только в ведущей (левой) гемисфере: для тета-ритма корреляция снижается в префронтальной области (в отведении Fp1), а для альфа2-ритма повышается в височной области (в отведении Т3) (таблица). У менее квалифицированных лучников корреляция не выявлена.

Что же касается эмоционально-творческого психофизиологического фона, то, на первый взгляд, он в механизме прицеливания почти не участвует. Но это суждение справедливо только для скальпового распространения сдвигов ЭЭГ «по горизонтали», т.е. по конвекситальной поверхности неокортекса. Если же

Таблица.

Корреляция (R) высокоточных выстрелов (при измерении числа полученных очков) лучников разной квалификации (n = 40) с абсолютными значениями мощности спектров ЭЭГ (мкВ2/с), – Р < 0,05

|

Группа |

Фаза прицеливания |

|||

|

Ритмы Э Э Г |

||||

|

альфа1-ритм в отведении О1 |

тета-ритм в отведении Fp1 |

альфа2– ритм в отведении Т3 |

кросс-спектр альфа1 – ритма в отведении О1 и альфа1 – ритма в отведении Т5 |

|

|

КМС n = 20 |

0,02 |

- 0,69 * |

0,44 * |

-0,10 |

|

1-й разряд n = 20 |

-0,26 |

-0,32 |

-0,23 |

-0,19 |

Примечание: * – достоверные (Р<0,05) коэффициенты корреляций (R)

оценить подкорковые (эмоциогенные) проявления иначе – по церебральной вертикали, отражающей локализацию генераторов медленных волн ЭЭГ в подкорковых ганглиях, то картина детализируется. Становится ясным, что глубинные церебральные процессы работают на конечный неокортикальный результат, а в итоге – на реализацию точного выстрела.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что обоснованность представлений о формировании центральных программ двигательных упражнений спортсменов во многих областях коры не исключает наличия специфичности программных перестроек в зависимости от индивидуального сенсомоторного профиля асимметрии спортсмена, координационной сложности и степени автоматизации двигательного навыка (т.е. от спортивной квалификации), а также от эмоциональной значимости выполняемых упражнений. Неоднозначная картина межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия позволила дифференцировать сходства и различия сдвигов показателей биоритмов ЭЭГ у стрелков – правшей в ведущем и неведущем полушарии головного мозга в качестве маркеров точного и неточного выстрела в зависимости от спортивной квалификации. Динамичность ЭЭГ-харак-теристик межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия в реальном масштабе времени у спортсменов – «правшей», представителями которых являются стрелки из лука, отражает сложность и подвижность доминирования полушарий на различных этапах организации произвольных движений, в том числе во время фазы прицеливания.

К сожалению, результаты единичных научных исследований ЭЭГ у правшей и левшей в покое и в процессе деятельности по ряду показателей противоречивы. Это связано, очевидно, с неточным пониманием в большинстве исследований «правшества» – «левше-ства» как синонима право– или леворукости. Однако результаты нашего исследования подтверждают мнение большинства ученых о том, что индивидуальный профиль латеральной организации мозга – это существенный фактор, который участвует в формировании «двигательного портрета», регламентирует функциональные характеристики произвольных движений и особенности их организации и управления. Последние и составляют нейрофизиологическую основу формирования индивидуальных различий двигательной деятельности в спорте.