Межпредметная интеграция - школа сотрудничества и взаимодействия педагогов и студентов

Автор: Холодная Светлана Григорьевна

Журнал: Вестник профессионального образования.

Рубрика: Актуальные аспекты психолого-педагогической и воспитательной деятельности

Статья в выпуске: 1 (8), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены условия и способы реализации межпредметных связей при подготовке квалифицированных рабочих в системе среднего профессионального образования.

Межпредметные связи, производственный менеджмент, деловая игра, аудиторная работа, познавательная активность

Короткий адрес: https://sciup.org/15018001

IDR: 15018001

Текст научной статьи Межпредметная интеграция - школа сотрудничества и взаимодействия педагогов и студентов

Вопрос межпредметных связей возник не сегодня и не вчера, на их необходимость, как определенного уровня межпредметной интеграции, указывал К.Д. Ушинский. Первый опыт создания процесса обучения на комплексной, интегрированной основе был сделан в начале XX века. В 20-е годы в образовании была осуществлена попытка проблемнокомплексного обучения на межпредметной основе, так называемая «трудовая школа». У ее истоков стояли С.Т. Шацкий, М.М. Рубинштейн. В основе обучения лежала интеграция знаний разных предметов вокруг общей проблемы. В 50–70-е годы в педагогике активно разрабатывались вопросы, которые касаются межпредметных связей, В.В. Давыдовым, В.И. Максимовой, И.Д. Зверевым, П.Г. Кулагиным, Г.И. Беленьким. Все эти авторы сходились во мнении, что межпредметные связи (далее МПС) – это связи реальной действительности, они отображают объективность мира и, следовательно, должны определять содержание, методы и формы обучения.

Широкая дискуссия, которая состоялась в 60–70-х годах ХХ столетия, сводилась к определению места и назначении межпредметных связей в учебном процессе.

А.В. Усачова, И.А. Сорокин, В.Н. Фёдорова рассматривали МПС как дидактические условия формирования диалектико-материалистического мировоззрения, развития ученика, оптимизации процесса обучения. Такие дидактики, как В.Н. Максимова, М.М. Скаткин, И.Е. Лернер считали МПС самостоятельным педагогическим принципом, который всесторонне влияет на процесс обучения, выполняя методические, конструктивные, формирующие функции. Согласно оценки В.М. Максимовой, которая называла МПС необходимым условием дальнейшего развития и обучения сильных учеников, полифункциональность этого понятия и делает неоднозначность самого определения МПС [5].

Все эти идеи имеют место. Но я хотела бы обратить внимание на педагогический опыт использования межпредметных связей преподавателями непосредственно в системе среднего профессионального образования при подготовке квалифицированных рабочих по профессии 23.01.03 Автомеханик.

Усовершенствование работы всей системы образования, в том числе и среднего профессионального (далее СПО), заключается в том, чтобы способствовать активному внедрению студентов в продуктивный труд, в систему социально-трудовых отношений, чтобы дать каждому выпускнику соответствующие профессиональные умения и навыки, сформировать в них реальное научное мировоззрение.

Учитывая, что одни и те же вопросы есть предметом изучения нескольких наук, преподаватели разных дисциплин должны согласовать свою работу для установления межпредметных связей. Изучение МПС естественно-научных и технико-технологических предметов - главная проблема, решение которой поможет всестороннему освоению производственных объектов.

Интеграция знаний в учебно-воспитательном процессе предполагает несколько уровней её применения: от традиционных межпредметных связей до активных взаимодействий и творческого применения в профессиональной деятельности. Знания, умения и навыки обучающихся формируются по логической цепочке: общеобразовательные - общепрофессиональные - профессиональные знания. Потеря хотя бы одного звена приводит к проблемам знаний студентов. В связи с этим формируются принципы опережающего изучения общеобразовательных дисциплин по отношению к общепрофессиональным, общепрофессиональных - к профессиональным.

Существенным способом обеспечения взаимодействия знаний, по мнению

А.П. Беруловой, является их интегрирование.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основой для подготовки современного квалифицированного рабочего является Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (далее ГОС СПО) – совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по профессии. ГОС СПО [1] содержит конкретные требования к результатам освоения программы подготовки, выраженные в общих и профессиональных компетенциях, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии.

Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГОС СПО предполагает поэтапное формирование необходимых компетенций, но основная роль в формировании содержания учебных дисциплин отводится образовательному учреждению.

Изучение общеобразовательных и профессиональных дисциплин без соответствующей взаимосвязи становится причиной разделения знаний студентов и дисциплин на дисциплины общеобразовательного цикла, общепрофессионального и профессионального цикла. Особое место занимают учебная и производственная практики. К великому сожалению, это разделение провели сами студенты, что сделало проблемным получение полноценного образования в соответствии с ППКРС. Перед педагогами в ОУ СПО стал вопрос, как повысить познавательный интерес обучающихся, как активизировать их деятельность на занятиях, как в итоге стереть грань между учебными дисциплинами. Чтобы помочь их объединить, важно найти методы и способы, при помощи которых этот недостаток был бы устранен.

Нами были проведены исследования способом анкетирования. Анализ материала проведенного анкетирования показал, что менее 40 % обучающихся предметами, которые им больше всего нравятся, называют какие-либо естественно-научные дисциплины общеобразовательного цикла (физику, химию, биологию). Лишь 11 % студентов считают предметы этого цикла наиболее важными для овладения своей профессией. Оказалось, что только 8 % опрошенных считают, что им понадобятся все сведения из курса физики (соответственно 4,4 % химии, 6,6 % из биологии).

Таким образом, большинство обучающихся не видит объективного значения общеобразовательных предметов (в данном случае естественно-научных) для своей будущей профессии, в соответствии с этим мотивация к их изучению очень мала.

Качество знаний по учебным дисциплинам естественно-научного цикла в два раза ниже, чем по дисциплинам профессионального цикла. Одна из важнейших причин

этого, несомненно, недостаточный уровень профессиональной мотивации к изучению общеобразовательных предметов, отсутствие понимания у студентов их профессиональной направленности.

Чтобы устранить создавшуюся ситуацию с неудовлетворительным уровнем общего образования в ОУ СПО, необходимо совершенствование этой подготовки за счёт интеграции содержания и форм общеобразовательной и профессиональной подготовки обучающихся, что в свою очередь должно обеспечить изменение и методики изложения интегрируемого материала.

На первом этапе реализации задачи интеграции была разработана «Модель производственного менеджмента по внедрению межпредметных связей в учебновоспитательный процесс училища «Сотрудничество» (далее «Модель производственного менеджмента») – это первый шаг по созданию условий для создания в методической службе механизмов « быстрого реагирования » на изменения в региональной и государственной образовательных системах.

На наш взгляд, управление методической работой в ОУ СПО может осуществляться по таким направлениям: инициатива сверху; демократическое; инициатива снизу.

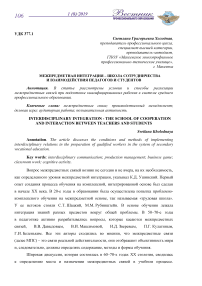

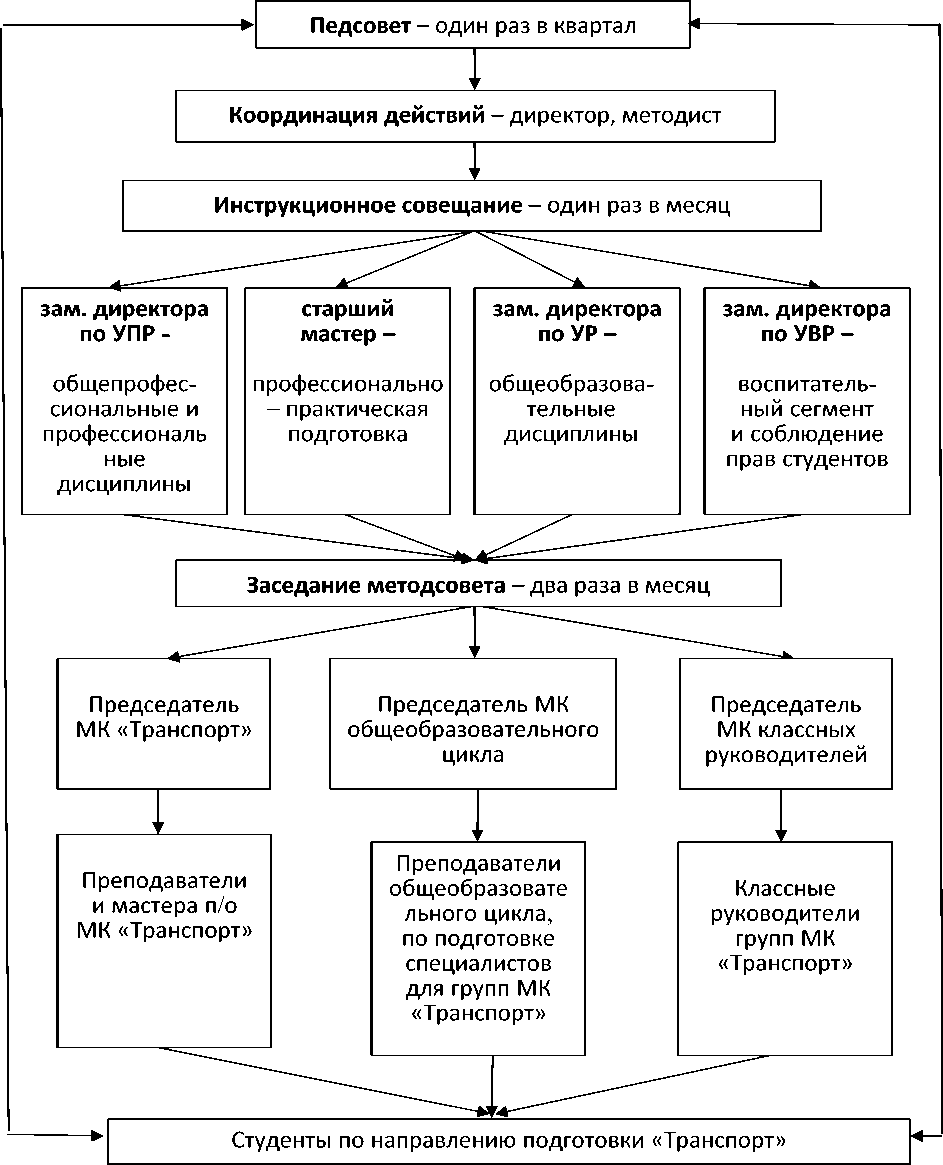

Все методы управления направлены на результат, но руководитель образовательного учреждения должен быть наделен предикативным мышлением и понимать, что для коллектива самым совершенным есть третье направление, когда сам коллектив выступает в качестве инициатора изменений. В случае использования «Инициатива снизу» перед руководителем стоит только задача в анализе предложений и их умелой поддержки. Но этот метод опасен тем, что можно не дождаться этой инициативы – тогда полное фиаско, потому что любое, не принимаемое изменение, может вызывать негатив, который подорвет авторитет руководителя и даст негативное влияние на сам процесс действий. Поэтому было принято демократическое направление управления процессами разработки, апробации и внедрения «Модели производственного менеджмента». Все участники учебно-воспитательного процесса вошли в субъект-субъектные отношения, а на администрацию были возложены дополнительные функции по созданию условий реализации программных задач. «Модель производственного менеджмента» представлена двумя схемами: координация действий (рис. 1) и алгоритм управления (рис. 2).

Рис. 1. Координация действий

Рис. 2. Алгоритм управления

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На втором этапе были разработаны и внедрены в практическую плоскость различные методики проведения уроков с применением МПС профессиональной направленности – уроки с решением задач профессионального направления, уроки – диспуты, уроки – конференции, комплексные семинары, бинарные уроки и т.д. Все ресурсы были направлены на аудиторную работу.

С учетом научных основ повышения уровня познавательной активности, обучающихся [2; 3; 4] на третьем этапе нами была разработана и проведена деловая игра «Аукцион-шоу».

В игре складывается и совершенствуется управление поведением. Отличительный признак игры – быстро меняющиеся ситуации и быстрое приспособление к ним. Главный вид игры – игра ролевая. Центральным местом в ней является роль (соответствующий принятым нормам способ поведения). Характерной особенностью игры является её двуплановость: с одной стороны – решение реальных задач, с другой – условность, позволяющая отвлечься от реальной ситуации, сковывающей инициативу и самостоятельность. Игра является первоначальной формой моделирования. Она обычно носит коллективный характер. Всё это обеспечивает высокий развивающий эффект игры [6].

Цель мероприятия заключалась в формировании умения студентов адаптироваться в условиях рыночных отношений, в развитии коммерческих и творческих способностей и воспитании активности в принятии нестандартных решений.

В основу методики проведения деловой игры был положен имитационный метод моделирования производственных процессов, протекающих при проведении аукционов. Условия проведения были приближены к оптимальным.

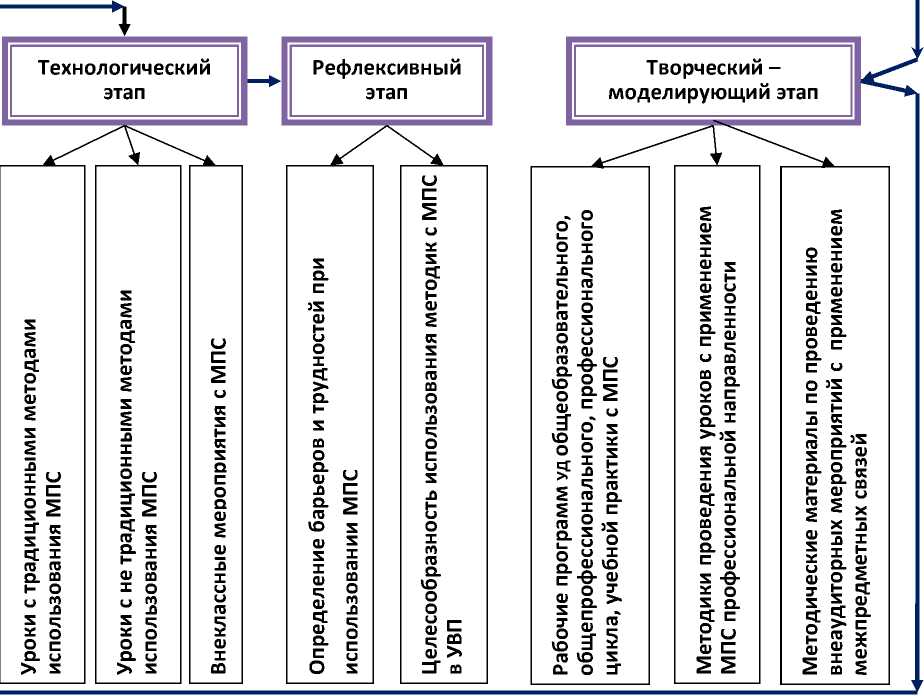

В игре принимали участие: Арбитры – преподаватели физики, экономики и профессионального цикла; Гоф-брокер – преподаватель физики; Брокеры – студенты (представители разных учебных групп), Рекламные агенты – студенты, участники музыкальных и поэтических пауз.

«Аукцион-шоу» был рассчитан на широкий круг участников и проводился в актовом зале, во внеурочное время.

Деловая игра состояла из двух этапов: подготовительный – были определены обязанности участников игры, выдано домашнее задание подготовить поэтический этюд (четверостишья), песни, танцевальные композиции на автомобильную тему; и заключительный – сама игра. Функциональные обязанности и права участников «Аукциона» изображены в виде структурно-перспективной схемы (рис. 3), где зациклены в единое рамочное пространство действия педагогов и студентов и определены зоны ответственности.

Условия проведения деловой игры:

-

1. Аукцион проводится в три тура по четыре лота в каждом туре.

-

2. Продаются лицензии на право продажи товаров автомобильной промышленности.

-

3. Претендующие фирмы при покупке обязаны дать характеристику товара – его назначение, область применения, устройство, физические свойства.

-

4. Торги начинаются и заканчиваются только по команде гоф-брокера.

-

5. Арбитры ведут учет игровой деятельности брокеров, оценивают их действия, премируют и штрафуют. Все данные записываются в сводную ведомость в конце каждого торга. Результат работы брокера – результат работы команды (фирмы).

-

6. Брокеры работают как представители фирмы, имеют право обратиться за помощью к совету директоров фирмы.

-

7. Совет директоров фирмы имеет право проводить замену брокера.

-

8. Рекламные агенты обязаны соблюдать правила рекламы.

-

9. Право на получение лицензии получает тот, кто наберет самое большое

количество баллов по данному виду товара.

Рис. 3. Структурно-перспективная схема функциональных обязанностей и прав участников «Аукциона»

На этапе рефлексии проблемная группа пришла к выводу:

-

1. МПС в обучении активизируют познавательную деятельность студентов; побуждают мыслительную активность; помогают формированию у обучающихся цельного представления о явлениях окружающего мира и взаимосвязи между ними и поэтому делают знания практически более значимыми и применимыми; использование информации из смежных дисциплин, технических средств на занятиях повышает доступность усвоения связей между физическими, химическими, биологическими и другими понятиями.

-

2. Межпредметная интеграция – это школа сотрудничества и взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса. Успех внедрения МПС зависит от условий реализации, психолого-педагогического климата в коллективе соратников, их плодотворном сотрудничестве на основе взаимопонимания и уважения, готовности к переменам педагогов и студентов.

Список литературы Межпредметная интеграция - школа сотрудничества и взаимодействия педагогов и студентов

- Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик [Электронный ресурс]: приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 559 от 23.09.2015 г. - Режим доступа:https://doc.minsvyazdnr.ru/docs/ob-utverzhdenii-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-standarta-srednego-professionalnogo-72.

- Абрамова, Г. С. Деловые игры: теория и организация [Текст] / Г. С. Абрамова, В. А. Степанович. - Екатеринбург: Деловая книга, 1999. - (Руководство практического психолога).

- Алёшина, О. Г. Деловая игра как средство развития профессиональных компетенций студентов [Текст] / О. Г. Алёшина // Молодой ученый. - 2014. - № 4. - С. 908-910.

- Куприянов, Б. В. Организация и методика проведения игр с подростками. Взрослые игры для детей [Текст]: учебно-методическое пособие / Б. В. Куприянов, М. И. Рожков, И. И. Фришман. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 216 с.

- Максимова, В. Н. Межпредметные связи в обучении биологии [Текст]: методический материал / В. Н. Максимова, Н. В. Груздева. - Москва: Просвещение, 1987. - 192 с.

- Усова, А. В. Активные методы и формы обучения физики в профтехучилищах [Текст]: методические рекомендации / А. В. Усова, В. В. Завьялов. - Москва: [б. и.], 1990. - 108 с.