Межрегиональное отраслевое взаимодействие Псковской области: кластерный подход

Автор: Махотаева М.Ю., Бакуменко О.А.

Журнал: Сервис в России и за рубежом @service-rusjournal

Рубрика: Маркетинг услуг и территорий

Статья в выпуске: 7 (77), 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию межрегионального отраслевого взаимодействия периферийных регионов Северо-западного федерального округа (в рамках исследования не рассматриваются межрегиональные взаимодействия в формате «центр-периферия»). Цель исследования заключается в разработке теоретико-методологического обеспечения кластерного подхода к организации межрегионального отраслевого взаимодействия. Предметом исследования выступает межрегиональное отраслевое взаимодействие периферийных субъектов СЗФО. Гипотеза исследования сформулирована следующим образом: «в результате сопоставления тесноты экономической интеграции и уровня экономической связанности регионов целевой группы возможно определить состав межрегионального отраслевого кластера и модель взаимодействий внутри него». Методология проведения работы включает в себя следующие этапы: определение тесноты экономической интеграции путём контент-анализа стратегических документов регионов целевой группы, оценка уровня экономической связанности таких регионов с помощью корреляционного анализа изменения темпов роста ВРП, определение моделей межрегионального отраслевого взаимодействия и разработка предложений по формированию межрегиональных отраслевых кластеров для целевой группы регионов. В результате исследования спроектированы модели межрегионального отраслевого взаимодействия, а также предложены рекомендации по формированию межрегиональных отраслевых кластеров для Псковской области: промышленного, строительного и туристско-рекреационного. Значимость полученных результатов определяется возможностью их использования как в практике регионального управления, так и в практике управления кластерами. Направления дальнейших исследований мы видим в совершенствовании методического обеспечения межрегионального взаимодействия в отдельных отраслях региональной экономики, в первую очередь, в отраслях, признанных в периферийных регионах СЗФО в качестве приоритетов социально-экономического развития: агропромышленном, лесопромышленном комплексах и индустрии туризма. Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда – грант № 16-12-60002 от 10.05.2016.

Межрегиональное взаимодействие, региональная экономика, экономическая интеграция, экономическая связанность, отраслевые кластеры, отраслевое взаимодействие, стратегические приоритеты, модели межрегионального взаимодействия

Короткий адрес: https://sciup.org/140208506

IDR: 140208506 | УДК: 332.024

Текст научной статьи Межрегиональное отраслевое взаимодействие Псковской области: кластерный подход

Введение. Актуальность развития межрегионального взаимодействия субъектов Российской Федерации подчёркивается российскими учёными на протяжении двух последних десятилетий. Обусловлено это тем, что народнохозяйственные и экономические связи между различными частями страны, сформированные во времена СССР, исчерпали себя уже в период перестройки 1990-х годов. С тех пор внимание учёных было обращено на проблему поиска эффективной модели межрегионального взаимодействия.

Особенностью Российской Федерации является преимущественная ориентация на развитие внешнеэкономических взаимодействий и приграничного сотрудничества с регионами соседних стран. В то же время актуальность развития межрегионального взаимодействия субъектов РФ также не вызывает сомнения, что определяется, в том числе, неравномерностью распределения экономических ресурсов, производственной и социальной инфраструктуры по регионам нашей страны. Проведённый анализ показал, что на сегодняшний день в субъектах РФ межрегиональное взаимодействие реализуется преимущественно в формате сбыта продукции, произведённой на территории одного региона, в другом регионе. Кроме того, часто не учитывается влияние межрегионального взаимодействия на развитие региональной экономики в целом.

Ряд авторов (Т.В. Ускова и Е.В. Лукин [1, с. 77], А.С. Аджикова и Н.Н. Школьникова [2, с. 23]) подчёркивают особую роль государственной поддержки развития межрегионального взаимодействия, которая может проявляться в нормативно-правовом и институциональном обеспечении, развитии инфраструктуры, стратегическом планировании и прогнозировании. Однако эксперты констатируют «отсутствие целостной государственной экономической политики со стороны федерального центра по отношению к мегатерриториям» [3, с. 11]. К препятствиям развития межрегионального взаимодействия субъектов

РФ относятся: недостаточно эффективное воздействие органов власти на формирование межрегиональных потоков товаров и услуг, отсутствие оценки влияния сотрудничества регионов на их экономическое развитие, недостаток конкретных методов и рычагов стимулирования межрегионального взаимодействия, неэффективность региональных целевых программ [4, с. 119].

В связи с вышеизложенным, вопросы методического обеспечения процесса управления межрегиональным взаимодействием приобретают особую актуальность. Целью настоящей статьи является разработка теоретико-методологического обеспечения кластерного подхода к организации межрегионального отраслевого взаимодействия, а также выработка конкретных рекомендаций по организации межрегиональных кластеров для субъектов РФ на примере Псковской области.

Теоретический обзор. Под межрегиональным взаимодействием мы предлагаем понимать комплекс обменов потоками ресурсов, осуществляемых в рамках соглашений между органами власти, юридическими и физическими лицами различных регионов, принятых де-юре или де-факто, с целью представления общих интересов в национальном и мировом экономическом пространстве и повышения уровня устойчивого развития данных регионов [5, с. 34].

Достаточно большое число публикаций посвящено анализу стимулирующих факторов межрегионального взаимодействия: географическая близость (Р. Лукас [6]); необходимость обмена товарами или услугами (П. Кругман [7]); необходимость обмена знаниями и информацией (М. Фельдман [8], Д.П. Вудвард [9], Дж. Нишимура и Х. Окамуро [10]); причины психологического и социологического характера (М. Ота и М. Фуита [11]). М. Рейтерер [12] к факторам, стимулирующим взаимодействие регионов, относит: усиление экономических связей, основанных на интеграционных процессах; усиление политических связей, основанных на кооперации; уси- ление социальной интеграции, основанной на сотрудничестве бизнес-структур, мобильности на рынке труда, и т.д.; общее понимание региональной идентичности, основанной на общности культур в контексте глобализации; общее понимание проблем безопасности региона и механизмов предотвращения или разрешения конфликтов. Таким образом, роль межрегионального взаимодействия проявляется, во-первых, в противостоянии международной конкуренции в условиях глобализации, во-вторых, в повышении эффективности использования региональных ресурсов.

Межрегиональное отраслевое взаимодействие представляет собой взаимодействие бизнес-структур регионов по решению общих проблем, созданию производственнотехнологических цепочек, кластеров, объединений [13, с. 461] и характеризуется следующими свойствами :

-

1. Экономическая интеграция - закономерный процесс нарастания тесноты экономических связей в результате включения регионов в единый хозяйственный оборот на основе межрегионального разделения труда и межрегиональной производственной кооперации [2, с. 19]. При этом оценивать тесноту экономической интеграции целесообразно путём сопоставления стратегических приоритетов социально-экономического развития регионов и их видения потенциальных партнёров из числа субъектов РФ, представленных в документах стратегического планирования.

-

2. Экономическая связанность - степень взаимосвязи экономического роста в регионах, которая позволяет сделать вывод о системных свойствах экономического пространства макрорегиона. Оценка уровня экономической связанности возможна через определение корреляционной зависимости изменения темпов роста ВРП в анализируемых регионах.

Одной из наиболее перспективных форм межрегионального отраслевого взаимодействия являются кластеры [14; 15; 16]. Ряд авторов под межрегиональными кластерами понимают «приоритетные межотраслевые комплексы, которые определяют развитие экономики на национальном и региональном уровне» [17, с. 328]. По мнению Р.Р. Ахунова, «межрегиональный кластер представляет собой интеграцию двух и более регионов, экономические системы которых способны дополнять друг друга за счёт взаимного использования ресурсов для достижения некой общей цели» [3, с. 15].

Актуальность кластерного подхода к межрегиональному отраслевому взаимодействию определяется тем, что крупные игроки рынка выбирают для инвестирования «те регионы, в которых сформированы кластеры поставщиков и развита соответствующая инфраструктура» [17, с. 331]. Предпосылками формирования межрегиональных кластеров являются: «выпуск конкурентоспособной продукции в регионах-участниках», «наличие у них конкурентных преимуществ», «экономико-географическая концентрация», «потенциальные возможности их взаимодействия» [3, с. 15]. Формирование межрегиональных кластеров «служит созданию общего рабочего пространства, где издержки каждого участника … минимизированы» [18, с. 123]. Несмотря на обширность проводимых исследований в области кластерного подхода, недостаточное внимание, на наш взгляд, уделяется методическим вопросам организации межрегиональных отраслевых кластеров.

Данные и методы. Целевой группой регионов настоящего исследования выбраны периферийные регионы СЗФО (г. Санкт-Петербург не был включён в целевую выборку, поскольку подавляющее большинство экономических связей внутри макрорегиона имеют место между центром и периферией; Калининградская область не рассматривалась ввиду её особого статуса - анклав, ОЭЗ). Ряд учёных акцентируют внимание на проблеме выстраивания отношений «центра» и «периферии», которая проявляется в: неэквивалентном товарообмене, воспрепятствовании выходу на глобальный или перспективные региональные рынки, лоббировании желатель- ных для «центра» институциональных реформ и др. [19, с. 27].

Проведённый нами анализ показывает, что ключевыми проблемами социальноэкономического развития целевой группы регионов являются: слабые интеграционные процессы, относительно малый рынок внутреннего потребления, ограниченность рынков сбыта, отток трудовых ресурсов в Москву и Санкт-Петербург, дефицит подготовленных кадров для эффективной реализации современных проектов развития. С нашей точки зрения, повышение уровня социальноэкономического развития целевой группы периферийных регионов СЗФО в стратегической перспективе возможно, в первую очередь, за счёт развития их внешних взаимодействий. Вместе с тем, учитывая мнение С.В. Кузнецова о том, что потенциал развития регионов Северо-Западного федерального округа за счёт экспортной ориентации уже исчерпан [20], здесь мы имеем в виду преимущественно взаимодействия между регионами РФ.

Оценка межрегионального отраслевого взаимодействия целевой группы регионов проводилась в два этапа : на первом этапе в результате исследования стратегий социально-экономического развития периферийных регионов Северо-западного федерального округа определена теснота их экономической интеграции; на втором этапе в результате корреляционного анализа темпов роста ВРП в целевой группе регионов определён уровень экономической связанности таких регионов.

По мнению Л.В. Ивановского, «наличие общих потребностей, а, следовательно, и целей порождает экономические связи, способные объединить совокупность слабосвязанных регионов в единую социальноэкономическую систему» [21, с. 140]. В зависимости от количества общих потребностей, лежащих в основе взаимодействия, автор предлагает выделять два типа структуры взаимодействий субъектов федерации: «звезда» (когда в основе сотрудничества лежит одна общая для всех участников потребность) и

«сеть» (когда несколько регионов объединяются для реализации целого ряда общих потребностей) [21].

В рамках данного исследования под «общими потребностями» мы понимаем приоритеты социально-экономического развития, обозначенные в региональных стратегических документах1. Для анализа тесноты экономической интеграции на первом этапе исследо-

1 Закон Новгородской области №100-ОЗ от 09.07.2012 «О стратегии социально-экономического развития

Новгородской области до 2030 года» (с изм. на 04.05.2016). URL:

Постановление Правительства Вологодской области №739 от 28.06.2010 «О стратегии социальноэкономического развития Вологодской области на период до 2020 года» (с изм. на 14.12.2015). URL:

Постановление Правительства Республики Коми №88 от 22.03.2013 «О внесении изменений в постановление Правительства республики Коми от 27 марта 2006 г. №45 "О стратегии экономического и социального развития республики Коми на период до 2020 года”». URL:

Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года (проект). URL:

Закон Ленинградской области №76-оз от 08.08.2016 «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона "О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года"». URL:

Распоряжение Администрации Псковской области №193-р от 16.07.2010 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2020 года (с изм. на 24.12.2012 г.)». URL:

Постановление Правительства Мурманской области №768-ПП/20 от 25.12.2013 «О Стратегии социальноэкономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года». URL:

Распоряжение Правительства Республики Карелия №129р-П от 10.04.2007 «О Стратегии социальноэкономического развития Республики Карелия до 2020 года». URL:

Постановление Собрания депутатов Ненецкого автономного округа №134-сд от 22.06.2010 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на перспективу до 2030 года». URL:

35 "I—

СЕРВИС

В РОССИИ

И ЗА РУБЕЖОМ вания сопоставлены формы межрегионального взаимодействия и отраслевые приоритеты развития целевой группы регионов (табл. 1).

Из таблицы видно, что регионы целевой группы имеют немало смежных приоритетов социально-экономического развития, при этом наиболее перспективной формой сотрудничества является сотрудничество в различных отраслях между несколькими регионами (актуально для туризма, лесопромышленного и агропромышленного комплексов). Кроме того, разработаны рекомендации по развитию сотрудничества в приоритетных отраслях социально-экономического развития между следующими регионами:

-

1. Топливно-энергетический комплекс: Новгородская и Вологодская области.

-

2. Строительство: Новгородская, Вологодская,

-

3. Транспортно-логистический комплекс: Архангельская, Ленинградская, Псковская области.

-

4. Рыбопромышленный комплекс: Ленинградская, Мурманская области и Республика Карелия.

-

5. Машиностроение: Новгородская, Архангельская, Ленинградская, Псковская области и республика Карелия.

-

6. Электротехника: Новгородская, Ленинградская, Псковская области.

Псковская области.

На втором этапе исследования для оценки уровня экономической связанности периферийных регионов СЗФО между собой составлена матрица коэффициентов корреляции изменения ВРП на душу населения таких регионов за период 2004-2014 гг. (табл. 2).

Таблица 1 – Сопоставление форм межрегионального взаимодействия (МРВ)

и отраслевых приоритетов развития целевой группы регионов2

|

Форма МРВ Регион |

в рамк между двумя регионами |

ах 1 отрасли между несколькими регионами |

в различн между двумя регионами |

ых отраслях между несколькими регионами |

|

Новгородская область |

Топливноэнергетический комплекс |

— |

Машиностроение Строительство Электротехника |

Агропромышленный, лесопромышленный комплексы, туризм |

|

Вологодская область |

— |

— |

||

|

Архангельская область |

— |

Машиностроение, транспортнологистический комплекс |

— |

Лесопромышленный комплекс, Туризм |

|

Ленинградская область |

— |

Рыбопромышленный комплекс |

Машиностроение, Строительство, электротехника, транс-портно-логисти-ческий комплекс |

Агропромышленный, лесопромышленный комплекс, туризм |

|

Псковская область |

— |

— |

||

|

Мурманская область |

— |

Рыбопромышленный комплекс |

— |

Агропромышленный комплекс, туризм |

|

Республика Карелия |

— |

Машиностроение, рыбопромышленный комплекс |

— |

Агропромышленный, лесопромышленный комплекс, туризм |

2 Разработано авторами в результате анализа стратегий социально-экономического развития регионов целевой группы

СЕТЕВОЙ НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

Таблица 2 – Матрица коэффициентов корреляции изменения ВРП на душу населения регионов целевой группы за период 2004-2014 гг.3

|

Регион |

РФ (ВВП) |

Респ. Карелия |

Архангельская обл. |

Вологодская обл. |

Ленинградская обл. |

Мурманская обл. |

Новгородская обл. |

Псковская обл. |

Респ. Коми |

Ненецкий АО |

|

РФ (ВВП) |

1,00 |

|||||||||

|

Респ. Карелия |

0,86 |

1,00 |

||||||||

|

Архангельская обл. |

0,49 |

0,43 |

1,00 |

|||||||

|

Вологодская обл. |

0,81 |

0,84 |

0,48 |

1,00 |

||||||

|

Ленинградская обл. |

0,80 |

0,62 |

0,52 |

0,70 |

1,00 |

|||||

|

Мурманская обл. |

0,89 |

0,85 |

0,50 |

0,81 |

0,58 |

1,00 |

||||

|

Новгородская обл. |

0,61 |

0,33 |

0,19 |

0,52 |

0,43 |

0,62 |

1,00 |

|||

|

Псковская обл. |

0,84 |

0,70 |

0,39 |

0,79 |

0,62 |

0,68 |

0,41 |

1,00 |

||

|

Респ. Коми |

0,60 |

0,35 |

0,32 |

0,51 |

0,89 |

0,35 |

0,25 |

0,60 |

1,00 |

|

|

Ненецкий АО |

-0,05 |

0,03 |

0,76 |

-0,03 |

0,14 |

-0,01 |

-0,28 |

-0,14 |

0,00 |

1,00 |

|

Среднее значение |

0,76 |

0,67 |

0,56 |

0,71 |

0,70 |

0,70 |

0,45 |

0,65 |

0,54 |

0,16 |

Данные табл. 2 демонстрируют высокий уровень экономической связанности с регионами целевой группы для Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей, и низкий уровень – для Архангельской, Новгородской областей и Ненецкого АО. В результате анализа разработана типология регионов целевой группы по уровню экономической связанности. Если значение коэффициента корреляции менее 0,2, экономическая связанность считается очень слабой, т.е. факторы, оказывающие влияние на развитие таких регионов, сильно различаются. Если значение коэффициента корреляции варьируется в пределах от 0,4 до 0,6, можно говорить о сла- бой экономической связанности, т.е. о наличии небольшого числа факторов, одновременно воздействующих на изменение экономического пространства исследуемой пары регионов. Средняя связанность наблюдается, если коэффициент корреляции варьируется от 0,6 до 0,7; сильная – от 0,7 до 0,8.

Сопоставление уровней географической (количество границ) и экономической связанности показало, что в 50% регионов целевой группы наблюдается соответствие таких уровней (табл. 3), что позволяет сделать вывод о недостаточном использовании потенциала экономического сотрудничества регионов, не имеющих общих границ.

Таблица 3 – Сопоставление уровней географической и экономической связанности регионов целевой группы4

|

Географическая связанность Экономическая связанность |

Слабая (менее 3 границ) |

Средняя (3-4 границы) |

Высокая (более 4 границ) |

|

Очень слабая (корреляция менее 0,2) |

Ненецкий АО |

– |

– |

|

Слабая (корреляция 0,4-0,6) |

Респ. Коми |

Архангельская обл. Новгородская обл. |

– |

|

Средняя (корреляция 0,6-0,7) |

– |

Респ. Карелия |

Псковская обл. |

|

Сильная (корреляция 0,7-0,8) |

– |

Вологодская обл. Мурманская обл. |

Ленинградская обл. |

3 Сост. авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики

4 Разработано авторами

Сначала рассмотрим регионы, обладающие высоким уровнем географической связанности: Ленинградскую и Псковскую области. Корреляционная зависимость изменения ВРП данных регионов составляет 0,62, что говорит о наличии прямой зависимости средней интенсивности. При этом уровень экономической связанности Ленинградской области с Новгородской и Архангельской областями является низким, с Республикой Карелия и Мурманской областью – средним, и только с Вологодской областью высоким.

Псковская область обладает сильной корреляцией развития экономики с Республикой Карелия и Вологодской областью, средней – с Мурманской областью и слабой с Архангельской и Новгородской областями. Интересным является тот факт, что уровень экономической связанности данных регионов не зависит от географической связанности. Так, для обоих рассматриваемых регионов уровень экономической связанности с соседней Новгородской областью является слабым, тогда как с Вологодской областью, несмотря на отсутствие общих границ, в обоих случаях – сильной.

Вторая группа регионов – это регионы, имеющие не более 4 внутренних и внешних границ. Наименьшим уровнем экономической связанности с регионами целевой группы обладают Новгородская и Архангельская области, не имеющие внешних границ (коэффициент корреляции 0,45 и 0,56 соответственно), наибольшим – Вологодская и Мурманская области (0,71 и 0,70 соответственно).

Однако Архангельская область имеет низкие коэффициенты корреляции со всеми регионами целевой группы, за исключением Ненецкого АО, что объясняется спецификой взаимоотношений между этими регионами. По этой причине Архангельскую область следует отнести к регионам с низким уровнем экономической связанности.

Третья группа – регионы, имеющие менее 3 границ, – Ненецкий АО и Республика Коми. Ненецкий автономный округ обладает отрицательной корреляцией с большинством субъектов целевой группы, что объясняется, в первую очередь, теснотой экономических взаимоотношений округа и Архангельской области. Республика Коми обладает слабой корреляцией с развитием экономики регионов целевой группы. При этом очень сильная взаимосвязь наблюдается с развитием экономики Ленинградской области (коэффициент корреляции 0,89) и сильная с Псковской областью (коэффициент корреляции 0,60).

Таким образом, в результате анализа выявлены пары сильных корреляций изменения показателей ВРП в целевой группе регионов:

-

1. Республика Коми – Ленинградская область (Кк=0,89);

-

2. Мурманская область – Республика Карелия (Кк=0,85);

-

3. Мурманская область – Вологодская область (Кк=0,81);

-

4. Псковская область – Вологодская область (Кк=0,79);

-

5. Вологодская область – Республика Карелия (Кк=0,7);

-

6. Псковская область – Республика Карелия (Кк=0,7);

-

7. Вологодская область – Ленинградская область (Кк=0,7).

На наличие сильной корреляции темпов роста ВРП регионов целевой группы влияют две группы факторов :

-

- общие (характерные для России в целом, например, повышение денежных доходов населения, увеличение затрат на оборонно-промышленный комплекс и т.п.);

-

- специфические (характерные для данной пары регионов, к ним относится, в первую очередь, взаимодействие в обрабатывающей промышленности).

Сильная корреляция возникает в случае интенсивных взаимодействий прежде всего в обрабатывающей промышленности как лидирующей отрасли экономики макрорегиона. Факторный анализ уровней экономической связанности регионов целевой группы пока- зал, что средняя и сильная экономическая связанность обусловлены наличием положительной корреляции между индексами промышленного производства таких регионов [22].

Модель. В результате оценки межрегионального отраслевого взаимодействия в целевой группе регионов сформированы четыре модели такого взаимодействия .

-

- Двустороннее сотрудничество , когда

два региона взаимодействуют в рамках одной отрасли (рис. 1); примерами сотрудничества в рамках такой модели являются: взаимодействие Новгородской и Вологодской областей в рамках развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), Республик Коми и Карелия в рамках развития горнопромышленного комплекса, Архангельской области и Ненецкого автономного округа в судостроении.

Судостроение

Архангельская обл.

Ненецкий АО

Рис. 1 – Модель межрегионального отраслевого взаимодействия «Двустороннее сотрудничество»

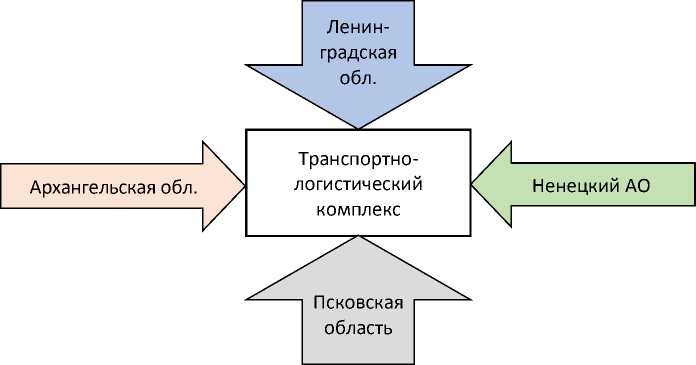

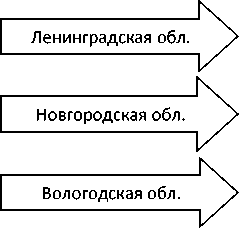

- Многостороннее сотрудничество: не- качестве примера можно привести сотрудни- сколько регионов взаимодействуют в рамках чество Ленинградской, Архангельской, Псков- одной отрасли (рис. 2), т.е. имеет место одна общая потребность нескольких регионов; в ской областей и Ненецкого АО в рамках раз- вития транспортно-логистического комплекса.

Рис. 2 – Модель межрегионального отраслевого взаимодействия «Многостороннее сотрудничество»

-

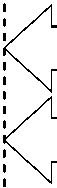

- Двустороннее партнёрство , когда два региона взаимодействуют в различных отраслях (рис. 3), т.е. пару субъектов РФ объединяет несколько общих потребностей; примером является сотрудничество Псковской и Ленинградской областей в различных отраслях.

-

- Многостороннее партнёрство , когда несколько регионов взаимодействуют в раз-

- личных отраслях (рис. 4), т.е. несколько субъектов РФ объединяют несколько смежных потребностей; так, Ленинградская, Новгородская, Вологодская, Псковская области и республика Карелия в качестве приоритетов социально-экономического развития называют агропромышленный и лесопромышленный комплексы, а также индустрию туризма.

Электротехника

Машиностроение

Строительство

Транспортнологистический комплекс

Агропромышленный комплекс

Лесопромышленный комплекс

Индустрия туризма

Рис. 3 – Модель межрегионального отраслевого взаимодействия «Двухстороннее партнёрство»

Рис. 4 – Модель межрегионального отраслевого взаимодействия «Многостороннее партнёрство»

АПК

Туризм

ЛПК

Псковская обл.

Респ. Карелия

Полученные результаты. На основе результатов оценки межрегионального отраслевого взаимодействия периферийных регионов Северо-западного федерального округа, а также сформированных предложений по проектированию моделей межрегионального отраслевого взаимодействия разработаны рекомендации по активизации такого взаимодействия для субъектов СЗФО на примере Псковской области.

Социально-экономическое положение Псковской области характеризуется следующими показателями (2015 год): объем ВРП -120 млрд. руб. (72 место среди регионов РФ).; доля занятых с высшим образованием - 27,7% (СЗФО 34,5%, РФ 33,8%); индекс промышленного производства - 103% к уровню 2014 года. Основные виды экономической деятельности в Псковской области: оптовая и розничная торговля (20%), обрабатывающие производства (15%), транспорт и связь (12%), сельское хозяйстве (8%), строительство (7,2%), образование (4,9%) и здравоохранение (6,9%), гости- ницы и рестораны (1,5%), добыча полезных ископаемых (0,3%). Псковская область обладает высоким уровнем экономической связанности с регионами целевой группы (среднее значение коэффициента корреляции 0,65). При этом наибольшая корреляция темпов роста ВРП наблюдается с Вологодской областью, Республикой Карелия, Мурманской и Ленинградской областями.

В рамках данного исследования разработаны предложения по формированию межрегиональных отраслевых кластеров в СЗФО с участием Псковской области: промышленного кластера, строительного кластера, туристско-рекреационного кластера.

Межрегиональный промышленный кластер в модели «Многостороннее партнёрство» может быть создан в Псковской, Ленинградской и Новгородской областях для таких производств как: машиностроение и производство электрооборудования, что имеет следующие предпосылки:

-

- все указанные регионы называют машиностроение и производство электрооборудования в качестве отраслевых приоритетов социально-экономического развития;

-

- все указанные регионы имеют общие границы, т.е. обладают высоким уровнем географической связанности;

-

- в структуре обрабатывающих производств указанных регионов данные отрасли имеют значительный удельный вес.

В 2016 году создан Промышленный электротехнический кластер Псковской области в составе 12 промышленных предприятий. Якорным промышленным предприятием кластера является ЗАО «ЗЭТО», осуществляющее производство конечной продукции кластера — широкой номенклатуры современной электротехнической продукции (в том числе, высоковольтных аппаратов для электростанций и подстанций напряжением, трансформаторы тока и др.), пользующихся стабильно высоким спросом как в Российской Федерации, так и в других странах мира. Однако в направлениях работы кластера не учтена межрегиональная составляющая. По нашему мнению, развитие кооперации с предприятиями, а также с проектными организациями как внутри региона, так и с соседними областями будет способствовать росту инновационной активности и конкурентоспособности предприятий кластера.

В 2000-е годы в Ленинградской области создан автомобильный кластер. Задача развития автомобильного кластера - повышение уровня локализации производства. В настоящее время в обрабатывающей промышленности производственная зависимость от импорта составляет 30%. Проблема заключается в отсутствии достойных заменителей комплектующих изделий в России ввиду деиндустриализации и деградации промышленной инфраструктуры. Псковская область может развивать производство комплектующих взамен импортных (есть опыт производства для Камаза, ВАЗа - «Автоэлетроарматура»).

Межрегиональный строительный кластер в модели «Многостороннее сотрудни- чество» может быть создан в Новгородской, Вологодской, Ленинградской и Псковской областях, исходя из следующих предпосылок:

-

- Вологодская и Псковская области, а также Вологодская и Ленинградская области обладают высоким уровнем экономической связанности;

-

- все указанные регионы называют строительство и производство строительных материалов в качестве отраслевых приоритетов социально-экономического развития;

-

- имеется короткое транспортное плечо между указанными регионами.

Цель формирования межрегионального строительного кластера - объединение предприятий, выполняющих различные этапы производственного цикла в строительстве, включая производство строительных материалов. Так, возможностями Псковской области являются: производство кирпича и поставка в другие регионы РФ, производство комплектующих для деревянного домостроения, добыча песчано-гравийных материалов для дорожного строительства.

Формирование межрегионального туристско-рекреационного кластера также возможно в модели «Многостороннее сотрудничество» (например, создание межрегионального северо-западного автотуристского кластера; объединение усилий Псковской, Новгородской и Ленинградской областей в продвижении «старорусского» имиджа на международном рынке и др.). Актуальность межрегионального взаимодействия в индустрии туризма определяется значительными начальными инвестициями в формирование современной инфраструктуры; продолжительным и дорогостоящим этапом продвижения новых туристических зон и маршрутов.

Заключение. Существенные резервы повышения темпов и качества экономического роста в Российской Федерации связаны с более полным использованием имеющегося в регионах ресурсного потенциала. При этом одним из ключевых факторов развития регионов в сложившихся условиях является активи- зация межрегионального отраслевого взаимодействия с целью расширения рынков сбыта, привлечения инвестиций и совместного использования ресурсов. В связи с этим, особую актуальность приобретают методические разработки в сфере управления межрегиональным отраслевым взаимодействием, которые могут быть использованы региональ- ными органами исполнительной власти, а также объединениями предпринимателей в рамках отраслевых кластеров. Направления дальнейших исследований по выбранной теме мы видим в развитии теории и методологии межотраслевого взаимодействия в индустрии туризма, лесопромышленном и агропромышленном комплексах.

Список литературы Межрегиональное отраслевое взаимодействие Псковской области: кластерный подход

- Ускова Т.В., Лукин Е.В. О перспективах развития региона на основе межрегионального сотрудничества // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. №3(45). С. 60-81. DOI: 10.15838/esc/2016.3.45.3.

- Аджикова А.С., Школьникова Н.Н. Интеграция регионов и качество экономического пространства // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3: Экономика. Экология. 2016. №2(35). С. 18-26. DOI: 10.15688/jvolsu3.2016.2.2.

- Ахунов Р.Р. Развитие межрегиональной интеграции как направление повышения конкурентоспособности в системе воспроизводственного потенциала региона // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2016. №1(15). С. 7-17.

- Ускова Т.В., Лукин Е.В. Межрегиональное сотрудничество: оценка и перспективы развития // Проблемы прогнозирования. 2014. №5(146). С. 119-131.

- Бакуменко О.А. Межрегиональное взаимодействие как фактор развития региональных социально-экономических систем (на примере Северо-Западного федерального округа) // Вестник Псковского государственного университета. Сер.: Экономика. Право. Управление. 2016. №4. С. 32-47.

- Lucas R. E. On the mechanics of economic development // Journal of Monetary Economics. 1988. №22. Рp. 3-42.

- Krugman P. Increasing returns and economic geography // Journal of Political Economy. 1991. №99. Рр. 483-499.

- Feldman M. The new economics of innovation, spillovers and agglomeration: a review of empirical studies // Economics. Innovation and New Technology. 1999. №8. Рр. 5-25.

- Woodward D.P. Industry location, Economic development incentives, and Clusters // The Review of Regional Studies. 2012. Vol. 42. Pp. 5-23.

- Nishimura J., Okamuro H. R&D productivity and the organization of cluster policy: an empirical evaluation of the Industrial Cluster Project in Japan // Journal of technology transfer. 2011. Vol. 36. Iss. 2. Pp. 117-144.

- Ota M., Fujita M. Communications technologies and spatial organization of multi-unit firms in metropolitan areas // Regional Science and Urban Economics. 1993. №23. Рр. 695-729.

- Reiterer M. Interregionalism as a new diplomatic tool: the EU and East Asia // EFAR. 2006. №11: 223-242. Р. 242.

- Бакуменко О.А. Проблемы и перспективы межрегионального взаимодействия периферийных регионов Северо-Западного Федерального Округа // Региональная экономика: теория и практика. 2017. Т.15. №3(438). С. 459-470. DOI: 10.24891/re.15.3.459.

- Рутко Д.Ф. Оценка эффективности функционирования кластерных структур // Научные труды РИВШ. Философско-гуманитарные науки: сб. науч. ст. / Под ред. В.Ф. Беркова. Вып. 7(12). Минск: РИВШ. 2009. С. 413-419.

- Eraydin A., Armatli-Köroğlu B. Innovation, networking and the new industrial clusters: the characteristics of networks and local innovation capabilities in the Turkish industrial clusters // Entrepreneurship & Regional Development. 2005. №17. Рр. 237-266.

- Titze M., Brachert M., Kubis A. The Identification of Regional Industrial Clusters Using Qualitative Input–Output Analysis (QIOA) // Regional Studies. 2001. Vol. 45.1. Рр. 89-102.

- Попов Е.В., Семячков К.А., Симонова В.Л. Моделирование условий развития сетевых структур // Вестник УрФУ. Сер.: Экономика и управление. 2016. Т.15. №3. С. 324-341. DOI: 10.15826/vestnik.2016.15.3.017.

- Дубровская Ю.В. Межрегиональное взаимодействие как инструмент управления дифференциацией региональных социально-экономических систем: кластерный подход // Вестник Пермского университета. Сер.: Экономика. 2016. №4(31). С. 117-126. DOI: 10.17072/1994-9960-2016-4-117-126.

- Булгакова О.А., Титова В.В. Воздействие глобализации на реализацию стратегии экономического развития мезоуровня // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2014. №5(65). С. 27.

- Кузнецов С.В. Национальные приоритеты в стратегии социально-экономического развития Северо-западного федерального округа // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 2016. №1(50). С. 123-133.

- Ивановский Л.В. Актуализация стратегии социально-экономического развития Северо-западного федерального округа: взгляд с позиций методологии систем // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 2016. №1(50). С. 133-146.

- Николаев М.А., Махотаева М.Ю. Перспективы развития экономики регионов северо-западного федерального округа // Инновационная экономика и промышленная политика региона (ЭКОПРОМ-2015). Труды междунар. науч.-практ. конф. под ред. А. В. Бабкина. 2015. С. 184-195.