Межрегиональные инвестиционные проекты: сложности правоприменения, ограничения, вызовы

Автор: Караваева Татьяна Игоревна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Статья в выпуске: 1 т.10, 2022 года.

Бесплатный доступ

В рамках данной статьи рассматриваются основные подходы к межрегиональному сотрудничеству в инвестиционной сфере. Акцентируется внимание на необходимости активизации усилий по выстраиванию межрегиональных связей для достижения общих целей и задач социально-экономического развития регионов, которые стоят перед каждым субъектом Российской Федерации. Предлагается рассматривать значения основных показателей развития территорий не только как отдельного региона, но и с точки зрения их влияния и вклада на развитие макрорегиона. В ходе исследования проведена оценка текущей ситуации в регионах Российской Федерации (в разрезе федеральных округов). Применен анализ и сравнение ключевых социально-экономических показателей, а также правовых актов некоторых регионов России. Одновременно в работе затронут международный опыт развития и реализации успешных проектов в рамках «мегарегионов». Проводится оценка практики реализации межрегиональных проектов в России. Основная цель работы - рассматривать управление развитием региона не только через совокупность мер, которые реализуются на территории отдельно взятого субъекта Российской Федерации, но и принимая во внимание возможности межрегионального сотрудничества, которые предоставляет макрорегион. Отмечается целесообразность внесения изменений в существующую нормативно-правовую базу, а также внедрения платформенных цифровых решений для скоординированного управления и развития экономики регионов. В результате предлагается усилить общую работу по достижению ключевых целей и задач регионов через межрегиональную кооперацию, в том числе путем создания совместных инвестиционных агентств, формирования законодательной базы, а также площадки для выработки совместных предложений и их продвижения на федеральный уровень.

Макрорегион, межрегиональное сотрудничество, развитие, инвестиции, регионы, межрегиональная конкуренция, мировой опыт, метрополии, платформенные цифровые решения

Короткий адрес: https://sciup.org/149140116

IDR: 149140116 | УДК: 332.135

Текст научной статьи Межрегиональные инвестиционные проекты: сложности правоприменения, ограничения, вызовы

DOI:

Уровень социально-экономического развития региона во многом зависит от объема частных инвестиций реализуемых бизнес-инициатив, прежде всего это обеспечивает доходную часть бюджетов, рабочие места.

На объем ежегодно привлекаемых инвестиций влияет наличие в регионе ресурсной базы, развитой логистической и инженерной инфраструктуры, кадров. Однако за последний период стало очевидно, что за счет внедрения механизмов повышения уровня привлекательности субъекта для ведения предпринимательской деятельности регионы получили возможность повышать темпы роста инвестиций. Фактически возможность и заинтересованность инвестировать в регион характеризуют как общее состояние управленческой модели региона, так и перспективы развития.

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью не только поиска новых точек роста, но и формата взаимодействия для достижения общих целей развития, которые ставит перед регионами руководство Российской Федерации.

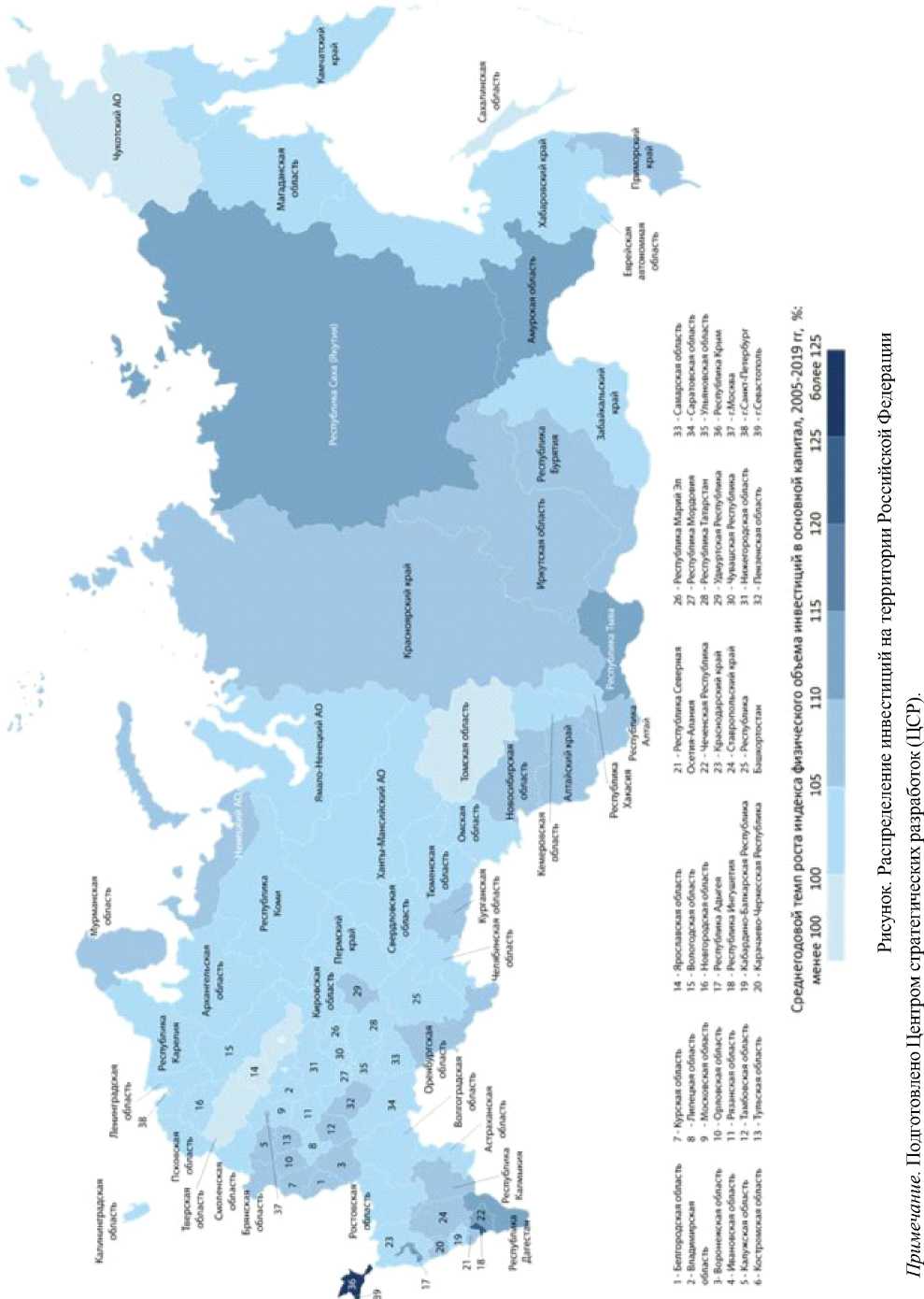

В России достаточно неравномерное распределение инвестиций по территории страны (см. рисунок). В целом «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» [Распоряжение Правительства РФ № 207-р ... , 2019] фиксирует, что межрегиональное социально-экономическое неравенство находится на высоком уровне. Тем самым поиск путей преодоления такого неравенства должен стать первоочередной задачей для формирования устойчивой региональной политики.

Согласно данным за 2020 г., при рассмотрении показателя «инвестиции в основной капитал» и, фокусируясь на макрорегионах (федеральные округа), имеется следующее распределение: ЦФО (6 581,1 млрд руб.); УФО (3 071,6 млрд руб.), ПФО (2 800,53 млрд руб.), СЗФО (2 156,55 млрд руб.), СФО (1 902,72 млрд руб.), ДФО (1 651,28 млрд руб.), ЮФО (1 433,44 млрд руб.) и СКФО (705,59 млрд руб.) [Инвестиции в основной капитал, 2021].

Информация по всем федеральным округам за период с 2017 по 2020 г. приведена в таблице 1.

Ключевые по показателю «объем инвестиций в основной капитал» субъекты: г. Москва (3 839,39 млрд руб.), Тюменская область с учетом автономных округов (2 298,1 млрд руб.), Московская область (1 077,67 млрд руб.), г. Санкт-Петербург (765,49 млрд руб.) и Республика Татарстан (615,59 млрд руб.).

Важным индикатором также является уровень безработицы населения и численность рабочей силы, которые складываются на территории макрорегионов (см. табл. 2).

На основе таблицы 3 виден потенциал и возможности регионов по включению рабочей силы в хозяйственные процессы при реализации инвестиционных проектов.

Отдельно можно рассмотреть показатель уровня инновационной активности организаций (см. табл. 4).

Стоит обратить внимание на то, что макрорегионы с наибольшим уровнем инвестиций в основной капитал в определенной степени соотносятся с территориями, на которых отмечается наибольшая инновационная активность организаций.

Таблица 1

Инвестиции в основной капитал по ФО РФ, млн руб.

|

Федеральные округа РФ |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

|

Российская Федерация |

16 027 302 |

17 782 012 |

19 329 038 |

20 302 887 |

|

Центральный федеральный округ |

4 241 519 |

4 998 018 |

6 093 362 |

6 581 104 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

1 883 300 |

2 308 914 |

2 082 965 |

2 156 552 |

|

Южный федеральный округ |

1 443 288 |

1 455 803 |

1 378 094 |

1 433 444 |

|

Северо-Кавказский федеральный округ |

496 092 |

544 557 |

629 674 |

705 596 |

|

Приволжский федеральный округ |

2 428 836 |

2 491 205 |

2 718 577 |

2 800 536 |

|

Уральский федеральный округ |

2 833 094 |

2 966 663 |

2 967 330 |

3 071 648 |

|

Сибирский федеральный округ |

1 413 000 |

1 573 256 |

1 798 325 |

1 902 722 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

1 288 173 |

1 443 597 |

1 660 711 |

1 651 285 |

Примечание. Составлено автором по: [Инвестиции в основной капитал, 2021].

Таблица 2

Уровень безработицы населения в ФО РФ в возрасте 15–72 лет, %

|

Федеральные округа РФ |

Периоды |

||

|

Август – октябрь 2019 г. |

Август – октябрь 2020 г. |

Август – октябрь 2021 г. |

|

|

Российская Федерация |

4,5 |

6,3 |

4,4 |

|

Центральный федеральный округ |

2,8 |

4,5 |

3,2 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

3,5 |

5,9 |

3,5 |

|

Южный федеральный округ |

5,2 |

6,4 |

4,8 |

|

Северо-Кавказский федеральный округ |

10,7 |

15,0 |

11,1 |

|

Приволжский федеральный округ |

4,1 |

5,6 |

3,7 |

|

Уральский федеральный округ |

4,1 |

6,1 |

3,7 |

|

Сибирский федеральный округ |

5,7 |

8,0 |

5,2 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

5,9 |

6,6 |

5,4 |

Примечание. Составлено автором по: [Трудовые ресурсы, 2021].

Таблица 3

Численность рабочей силы в возрасте 15–72 лет по федеральным округам РФ, тыс. человек

|

Федеральные округа РФ |

Периоды |

||

|

Август – октябрь 2019 г. |

Август – октябрь 2020 г. |

Август – октябрь 2021 г. |

|

|

Российская Федерация |

75 429,6 |

75 015,4 |

75 468,5 |

|

Центральный федеральный округ |

2 1434,7 |

21 245,7 |

21 328,4 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

7 472,2 |

7 453,8 |

7 517,2 |

|

Южный федеральный округ |

8 173,5 |

8 143,5 |

8 255,7 |

|

Северо-Кавказский федеральный округ |

4 542,5 |

4 555,2 |

4 644,3 |

|

Приволжский федеральный округ |

14 719,6 |

14 725,6 |

14 749,4 |

|

Уральский федеральный округ |

6 325,9 |

6 267,2 |

6 276,9 |

|

Сибирский федеральный округ |

8 538,0 |

8 400,9 |

8 486,9 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

4 223,2 |

4 223,5 |

4 209,7 |

Примечание. Составлено автором по: [Трудовые ресурсы, 2021].

Таблица 4

Уровень инновационной активности организаций по федеральным округам, %

|

Федеральные округа РФ |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

|

Российская Федерация |

12,8 |

9,1 |

10,8 |

|

Центральный федеральный округ |

16,2 |

10,8 |

12,5 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

15,9 |

10,1 |

10,8 |

|

Южный федеральный округ |

9,5 |

7,5 |

8,0 |

|

Северо-Кавказский федеральный округ |

4,4 |

1,7 |

3,5 |

|

Приволжский федеральный округ |

13,3 |

11,6 |

15,5 |

|

Уральский федеральный округ |

14,9 |

9,3 |

10,2 |

|

Сибирский федеральный округ |

9,9 |

7,5 |

9,8 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

8,9 |

6,0 |

6,9 |

Примечание. Составлено автором по: [Наука и инновации, 2021].

Другая важная характеристика, которая напрямую отражается на привлекательности региона для инвестора – наличие развитой инфраструктуры, которая также неравномерно размещена не только по стране в целом, но и внутри регионов. Анализируя данные, которые подготовлены аналитическим подразделением инвестиционной компании InfraOne, показательно, что среднее значение индекса развития инфраструктуры в России составляет 5,57 (при максимальном значении 10). При этом имеются такие данные по макрорегионам: Дальневосточный федеральный округ – 5,46, Сибирский федеральный округ – 5,57, Уральский федеральный округ – 5,96, Приволжский федеральный округ – 5,65, Северо-Кавказский федеральный округ – 4,95, Южный федеральный округ – 5,35, Северо-Западный федеральный округ – 5,76, Центральный федеральный округ – 5,89.

Сегодня развитие в основном происходит в быстро растущих агломерациях, которые определяют контуры наиболее перспективных и развитых территорий. При этом значение имеет не только логистическая и транспортная инфраструктура, но и наличие современной и развитой социальной инфраструктуры.

Субъекты Российской Федерации предпринимают различные усилия для привлечения дополнительных инвестиций [формирование на территории благоприятного инвестиционного климата; создание территорий со специальным экономическим статусом и иными преференциями (ОЭЗ; ТОСЭР); создание институтов развития, которые оказывают поддержку инвесторам]. Такие усилия в определенной степени приносят результат для регионов (например, Республика Татарстан, Калужская область).

В частности, на уровне субъектов принимаются системные акты нормативного характера, которые определяют вектор внимания региональных властей на поддержку инвестиций. Так, в Республике Татарстан принят целый ряд таких документов, к примеру: Закон от 25 ноября 1998 г. № 1872 «Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан»; постановления от 25 ноября 2013 г. № 925 «Об утверждении Положения о перечне приоритетных инвестиционных проектов Инвестиционного меморандума Республики Татарстан» [Официальный портал ... Республики Татарстан, 2021].

Одновременно создается и «инфраструктура поддержки» для предпринимателей, которые только рассматривают возможность инвестирования. Такую поддержку оказывают специализированные структуры – агентства по привлечению инвестиций на уровне регионов. В основе их деятельности – сопровождение и реализация инвестиционных проектов. В частности, на территории Калужской области действует Агентство регионального развития, которое предлагает потенциальному инвестору все возможные варианты размещения производства (индустриальные парки; земельные участки; имеющиеся промышленные постройки). Аналогичные инструменты используют многие другие субъекты Российской Федерации.

Дополнительные стимулы в виде финансирования крупных инфраструктурных проектов предоставляются на федеральном уровне. Это позволяет регионам решать текущие вопросы и снимать инфраструктурные ограничения (в частности, к таким регионам относятся субъекты РФ, входящие в состав Северо-Кавказского, Дальневосточного и Южного федеральных округов). Инструментами для реализации таких проектов выступают различные государственные программы, через которые в том числе предоставляются субсидии на покрытие расходов, свя- занных с реализацией проектов. В качестве примера можно привести государственную программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», по линии которой предоставляются целевые средства для покрытия затрат для создания на территории индустриальных парков или технопарков инфраструктуры [Постановление Правительства РФ ... , 2014].

При этом в самой программе также отмечено, что новые возможности для компаний промышленности лежат в развитии межрегиональных промышленных кластеров.

Дополнительно федеральными органами исполнительной власти ведется работа по формулированию подходов и рекомендаций по улучшению инвестиционного климата в регионах. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 147-р были приняты целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов России [Распоряжение Правительства РФ ... № 147-р ... , 2017].

Мировой и коммерческий опыт межрегионального взаимодействия

По мнению Н.Б. Косарева, Т.Д. Полиди и А.С. Пузанова, многие принципы политики городского развития, формулируемые на глобальном уровне, отражают приоритеты и специфику развивающихся стран, поэтому в международных документах значительное место занимают вопросы управления быстрой урбанизацией, обеспечения городских жителей базовыми услугами [Косарева, Полиди, Пузанов, 2018].

Между тем мировой опыт показывает, что дополнительные инвестиции возможны за счет синергетического эффекта объединения территорий. При этом такое объединение не стоит рассматривать именно с точки зрения проведения административных реформ и изменения юридических границ субъекта. Речь идет о налаживании взаимодействия и создании условий для решения общей задачи развития за счет взаимного учета сильных и слабых сторон соседних регионов. В международной практике страны – мировые лидеры создают «мегарегионы» для объединения ресурсов территорий и благодаря этому повышают мировую конкурентоспособность.

К примеру, метрополия Бос-Ваш (США). Здесь в качестве приоритетов развития выступают: компактное развитие; инвестиции в возобновляемую энергию; реализация инициатив в области устойчивого развития в широких масшта- бах; развитие транспортной инфраструктуры; развитие междугородней кооперации бизнеса; повышение образовательного потенциала территории. В статье «Устойчивое развитие на урбанизирующейся планете», подготовленной К.С. Сето с соавторами, отмечено, что в коридоре Бостон-Вашингтон проживает 18 % населения США. Также указывается на то, что масштабы «мегагородских» регионов отличаются двумя ключевыми параметрами: первое – их количество и одновременное развитие во всем мире; второе – их физическая протяженность и численность населения [Сето и др., 2017].

Национальный столичный регион (Япония). Цели создания и развития: децентрализация системы расселения, разделение региона на кластеры с диверсифицированной специализацией, развитие транспортной инфраструктуры.

Задачей метрополии Цзин-Цзинь-Цзи в Китае являлся перенос урбанистической нагрузки в районы вокруг Пекина, распределение функций (Пекин – политический, образовательный, культурный и научно-исследовательский центр, Тяньцзинь – логистический, финансовый и инновационный центр, провинция Хэбэй – сосредоточение отраслей тяжелой промышленности), сокращение социального неравенства.

Кроме того, мировое развитие лежит в контексте развития глобального бизнеса, который также не «живет» в административных границах конкретного региона. В качестве примера можно привести ряд крупных компаний:

-

– Яндекс: в Москве – штаб-квартира, разработка и управление сервисами, ЦОД; в Ивантеевке, Владимире, Сасово – ЦОД;

-

– Каргилл: в Москве – центральный офис (административные функции и управление); в Ефремове – индустриальный комплекс (биохимия, пищевая промышленность); в Клину – пищевая промышленность;

-

– ОДК: в Москве – центральный офис (административные функции и управление), несколько производств; в Рыбинске – крупные производственные подразделения; в Наро-Фоминске – производство комплектующих; в Лыткарино – производственный филиал;

-

– Р-Фарм: в Москве – центральный офис (административные функции и управление) и R&D (Медицинский Департамент); в Ярославле – разработка и производство лекарственных форм и субстанций, медицинских изделий; в Химках – разработка и производство социально значимых препаратов.

Из примера очевидно, что создание продуктов, которые первоначально требуют значительных инвестиций, не привязано к границам одного региона и имеет кросс-региональный характер. Компании находятся в поиске возможности минимизировать издержки, а также наиболее выгодных условий для ведения бизнеса.

Основные выводы и предложения

Сегодня в России ведется работа по созданию необходимой инфраструктуры, которая позволяет связать регионы между собой, снять инфраструктурные ограничения. Мы видим, что постепенно наступает время реализации совместных проектов, которые должны отвечать следующим принципам: усиливать преимущества территорий в рамках реализации совместных проектов; повышать сбалансированность развития территории; повышать привлекательность территорий на мировом уровне.

Анализ показывает, что регионы уже применяют для совместного развития различные инструменты. В частности, межбюджетные трансферты, которые в основном направляются на развитие инфраструктуры, благоустройство и комплексные проекты. К примеру, около 80 млрд руб. составила сумма межбюджетных трансфертов из бюджета г. Москвы соседним регионам за период 2016–2020 годов. Было подписано 9 соглашений и 2 программы сотрудничества. В то же время очевидно, что такие инструменты доступны «обеспеченным» регионам.

Однако сегодня субъекты Федерации фактически находятся в условиях межрегиональной конкуренции и в меньшей степени возникает интерес к реализации совместных проектов. Можно с уверенностью говорить о том, что наличие конкуренции между регионами за инвестиции и отсутствие полноценного межрегионального диалога – это вызов для развития страны.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» проводится оценка эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов ис- полнительной власти субъектов Российской Федерации [Указ Президента РФ № 68, 2021]. Один из показателей – темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал.

Другим важным документом, на основе которого проводится анализ ситуации в регионе, является Распоряжение Правительства Российской Федерации № 642-р с перечнем показателей, которые используются для расчета рейтинга (национального) состояния инвестклимата в регионах. Данный перечень включает 44 показателя [Распоряжение Правительства РФ № 642-р ... , 2016].

При этом среди показателей на сегодняшний день нет тех, которые могли бы дополнительно мотивировать региональные власти к реализации проектов с регионами-соседями или давать общую характеристику таких процессов. Возможное решение лежит в изменении КПЭ, которые устанавливаются для высших должностных лиц, с определением их на уровне федеральных округов. Что касается формирования национального рейтинга, то аналогично можно было бы рассматривать срез не только по каждому субъекту, но и фиксировать динамику на территории макрорегиона.

В этой связи целесообразно фокусироваться на развитии регионов не как отдельных разрозненных субъектов, а рассматривать общее развитие макрорегиона. Такое укрупнение позволяет комплексно подойти к вопросу позиционирования сильных и слабых сторон нескольких регионов, определить широкий круг возможностей, которые открываются перед инвестором. В свою очередь, инвестор может более точно планировать финансовую модель проекта.

Рассматривая текущее состояние межрегионального взаимодействия, можно говорить о том, что региональная конкуренция не способствует равномерному развитию территорий. В текущей экономической ситуации большее значение в принятии решения инвестора играет имеющийся опыт региона, в связи с чем дальнейший рост инвестиций можно ожидать в уже сложившихся опорных точках.

Сегодня одна из ключевых задач экспертного сообщества – акцентировать внимание на том, что именно крупные межрегиональные проекты предоставляют большие возможности для регионов.

В этой связи макрорегиональный подход к привлечению инвесторов может отчасти сменить сложившийся тренд. Важную роль в данном контексте играет формирование системы управления развитием макрорегиона. Исходя из положе- ний законодательства межрегиональное сотрудничество может строиться через заключение межрегиональных соглашений. Уже сейчас регионы налаживают сотрудничество в различных областях, однако преимущественно такие соглашения носят декларативный характер. Другой площадкой для организации межрегионального взаимодействия служат различные ассоциации, в которые входят субъекты Российской Федерации (в частности, Ассоциация инновационных регионов Российской Федерации; Туристическая ассоциация регионов России и др.). Но такие ассоциации носят преимущественно отраслевой характер и нацелены на первоочередное решение тех задач, которые стоят перед отраслью в целом. При этом общие принципы организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации в целях обеспечения правовых, экономических и организационных гарантий деятельности указанных ассоциаций, создания условий, способствующих социально-экономическому развитию субъектов Федерации и Российской Федерации в целом, указаны в Федеральном законе № 211-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации» [Федеральный закон ... № 211-ФЗ ... , 1999].

Кроме того, Указом Президента Российской Федерации № 13 утверждены основы госполитики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 г. [Указ Президента РФ № 13 ... , 2017]. В документе отмечается, что для достижения целей государственной политики регионального развития необходимо, при решении вопроса инфраструктурного обеспечения пространственного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации, проводить выявление и анализ экономической специализации и перспективных конкурентных преимуществ регионов и муниципальных образований, принимая во внимание межрегиональное и межмуниципальное разделение труда.

Однако в межрегиональном взаимодействии возникают проблемы и есть нерешенные вопросы: невозможность прямого финансирования совместных проектов из разных бюджетов на территории другого субъекта Российской Федерации; невозможность нахождения собственности субъекта на территории другого субъекта Российской Федерации; проведение совместных конкурсных процедур.

Во многом обозначенные проблемы не могут быть решены в рамках действующего законо- дательства, однако возможно формирование условий, при которых откроется возможность для организации совместной работы на новом уровне.

Первоочередным шагом, который способствовал бы совместной работе, могло бы стать формирование на межрегиональном уровне совместных инвестиционных агентств, которые способствовали бы обеспечению предоставления информации об основных преимуществах и логистических особенностях всего макрорегиона в целом. Одновременно с этим совместная работа должна быть направлена и на формирование законодательной базы, которая позволила бы привлечь инвесторов.

Таким образом, можно обозначить следующие основные задачи построения такой системы управления: повышение качества и формирование новых механизмов межрегионального сотрудничества; согласованное развитие необходимой инфраструктуры; интеграция рынков труда, услуг и строительства.

Кроме того, единая инициатива макрорегиона смогла бы выводить на федеральный уровень предложения по изменению законодательства. Учитывая, что основными инструментами финансового обеспечения проектов, которые реализуются на территориях субъектов Российской Федерации, являются государственные программы, дополнительным фактором взаимодействия могло бы стать продвижение крупных межрегиональных проектов, которые окажут существенное влияние на инвестиционную привлекательность макрорегиона.

Дополнительно стоит отметить, что «мак-рорегиональное позиционирование» также может быть полезно и на уровне демонстрации возможностей для международных инвесторов.

Другой шаг, который окажет влияние на развитие межрегионального сотрудничества, – внедрение платформенных цифровых решений для скоординированного управления и развития экономики, может включать в себя: инвестиционную платформу «мегарегиона»; цифровую торговологистическую инфраструктуру; инфраструктуру цифрового взаимодействия.

Похожий инструментарий применяется в Японии, что позволяет представлять показатели и обозначать развивающиеся сектора экономики в каждом отдельном мегарегионе. Скоординированное развитие крупных городов и регионов может дать синергетический эффект для всех участников с учетом реализации межрегиональных проектов.

Список литературы Межрегиональные инвестиционные проекты: сложности правоприменения, ограничения, вызовы

- Инвестиции в основной капитал, 2021 // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial.

- Косарева Н. Б., Полиди Т. Д., Пузанов А. С., 2018. Экономическая урбанизация. М. : Фонд «Институт экономики города». 418 с.

- Наука и инновации, 2021 // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14477.

- Официальный портал правовой информации Республики Татарстан, 2021. URL: http://pravo.tatarstan.ru.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности”», 2014 // Собрание законодательства Российской Федерации». 05.05.2014. № 18 (ч. IV). Ст. 2173.

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года», 2019 // Собрание законодательства Российской Федерации. 18.02.2019. № 7 (ч. II). Ст. 702.

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р «Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», 2017. URL: https://docs.cntd.ru/document/420391210.

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2016 г. № 642-р «Об утверждении перечня показателей, используемых для расчета национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации», 2016 // Собрание законодательства Российской Федерации. 18 апреля 2016 г. № 16. Ст. 2268.

- Сето К. С., Голден Дж. С., Альберти M., Тернер Б. Л., 2017. Устойчивое развитие на урбанизирующейся планете. URL: https://www.pnas.org/content/114/34/8935.

- Трудовые ресурсы, 2021 // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force.

- Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», 2021 // Собрание законодательства Российской Федерации. 8 февраля 2021 г. № 6. Ст. 966.

- Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года», 2017 // Собрание законодательства Российской Федерации. 23 января 2017 г. № 4. Ст. 637.

- Федеральный закон от 17 декабря 1999 г. № 211-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации», 1999 // Собрание законодательства Российской Федерации. 20 декабря 1999 г. № 51. Ст. 6286.