Межрегиональные связи: состояние и проблемы развития (на примере Вологодской области)

Автор: Лукин Евгений Владимирович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Молодые исследователи

Статья в выпуске: 6 (24), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье обосновывается, что темпы экономического роста в значительной мере зависят от степени вовлеченности экономики региона в межрегиональные отношения. Для оценки их вклада в экономическое развитие может использоваться эконометрическая модель взаимосвязи межрегиональной торговли и инвестиций в основной капитал с валовым региональным продуктом. На основе анализа состояния межрегиональных связей Вологодской области структурированы основные проблемы их развития, показаны возможности использования механизмов стратегического планирования в целях укрепления сотрудничества между регионами.

Межрегиональное сотрудничество, межрегиональная торговля, производственная кооперация, инвестиционное сотрудничество, стратегическое планирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147109463

IDR: 147109463 | УДК: 338(57)

Текст научной статьи Межрегиональные связи: состояние и проблемы развития (на примере Вологодской области)

Современная модель экономического развития требует от регионов России более тесного сотрудничества друг с другом. Процесс интеграции на всех уровнях их социально-экономических систем обусловлен прежде всего факторами внешней среды: колебаниями конъюнктуры рынков, конкуренцией, желанием приобретения конкурентных преимуществ. Тесные межрегиональные связи создают условия для развития бизнеса, предоставляя возможности для кооперации и построения более эффективных схем организации технологического процесса, сбыта и логистики.

В последние годы учеными уделяется все больше внимания проблемам развития межрегионального сотрудничества. Так, формированию и развитию меж- региональных экономических отношений посвящены работы А.Г. Аганбегяна, М.К. Бандмана, П.И. Бурака, А.Г. Гранберга, Ю.А. Фридмана, Р.И. Шнипера, В.А. Шульги, Б.М. Штульберга и других.

Необходимость развития межрегиональных связей подтверждается и воспроизводственным подходом к управлению экономикой, согласно которому объем и натурально-вещественная структура произведенного в регионе продукта не идентична ресурсам воспроизводства, реализованным и использованным в данном регионе. Экономические ресурсы регионального воспроизводственного процесса формируются за счет внутрирегиональных и межрегиональных связей и в каждый момент времени ограничены.

Кроме того, национальный доход, потребляемый в регионе, не находится в прямой зависимости от объема произведенного в нем чистого продукта [19]. Это определяет зависимость каждого региона от межрегиональной экономической интеграции и устойчивости рыночных отношений.

В настоящее время развитие российской экономики характеризуется снижением централизации социально-экономической политики. Повышение роли регионального фактора явилось логичным следствием уменьшения регулирующей функции государства и кризиса национальной экономики после распада Советского Союза.

Во времена плановой экономики многочисленные кооперационные и производственные связи между республиками и отдельными регионами СССР отличались постоянством и устойчивостью благодаря директивному регулированию со стороны государства. Крах централизованной системы управления региональным развитием и экономическая нестабильность оказали существенное влияние на процесс территориального разделения труда. Значительное снижение экономической активности, сворачивание производств, разрушение кооперационных связей и технологических цепочек производства привели к повышению замкнутости региональных рынков.

Следовательно, можно констатировать, что до 1999 года регионы России устанавливали экономические связи самостоятельно. Правительства республик, краев и областей подписывали двусторонние договоры о сотрудничестве, и такого типа межрегиональные взаимодействия связывали регионы друг с другом.

Качественно изменило ситуацию создание в 2000 году новых единиц территориального деления страны – федеральных округов [9].

В Указе Президента РФ «О полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе» отмечено, что округа создаются «в целях обеспечения реализации Президентом РФ своих конституционных полномочий, повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти и совершенствования системы контроля за исполнением их решений». В итоге, наряду с «мягкой» формой развития интеграционных процессов (формирование различных ассоциативных организаций), появилась «жесткая» форма – создание государственных структур и межрегиональных органов исполнительной и законодательной власти в макрорегионах.

К концу 2002 года система федеральных округов окончательно встроилась в отношения между центром и регионами, заняв промежуточное положение. Экономические функции федеральных округов свелись к решению вопросов стратегической координации регионального развития, инвестиционной деятельности и межрегиональных связей [15].

В настоящее время продолжается укрепление межрегиональных связей. Межрегиональное взаимодействие выступает как одно из приоритетных направлений регионального развития, находясь в сфере особых интересов федеральных органов власти.

Это связано с тем, что оно не только несет на себе функции сближения региональных экономик, сокращения территориальных диспропорций в социально-экономическом развитии регионов и укрепления хозяйственных взаимосвязей между регионами, но и играет немаловажную роль в укреплении федеративного устройства страны и развитии региональной и, как следствие, национальной экономики в целом [9].

Таблица 1. Вывоз продукции из регионов СЗФО в 2010 году*

|

Вид продукции |

5 о ^ \o |

L- ^ T VD < |

sc -n о H cE о о о со |

5 -° 11 cd |

cd s O |

5 1 ° 5 О X |

cd |

Удельный вес Вологодской области |

|||

|

в СЗФО |

в РФ |

||||||||||

|

Прокат черных металлов, тыс. т |

– |

– |

– |

3845 |

– |

– |

– |

– |

197 |

95,1 |

17,4 |

|

Стальные трубы, тыс. т |

– |

– |

– |

291 |

– |

– |

– |

– |

453 |

39,1 |

4,5 |

|

Деловая древесина, тыс. куб. м |

245 |

566 |

600 |

2116 |

– |

212 |

217 |

39,7 |

– |

53,0 |

33,4 |

|

Пиломатериалы, тыс. куб. м |

28,3 |

40,4 |

20,3 |

82,4 |

1,1 |

149 |

77,3 |

3 |

– |

20,5 |

7,8 |

|

Мясо, тыс. т |

2,4 |

0,03 |

– |

3,6 |

4,5 |

108,6 |

55,2 |

8,8 |

– |

1,9 |

– |

|

Мясные консервы, туб |

– |

– |

– |

52,3 |

126442 |

8818 |

43566 |

292 |

1447 |

0,03 |

– |

|

Колбасные изделия, т |

69,9 |

11,3 |

1,3 |

724 |

13728 |

21295 |

7196 |

62574 |

11258 |

0,6 |

– |

|

Сыры, т |

– |

– |

13,7 |

53,2 |

3,9 |

408 |

248 |

7435 |

19809 |

0,2 |

– |

|

Сливочное масло, т |

4,4 |

– |

0,2 |

549 |

– |

401 |

1369 |

539 |

10117 |

4,2 |

– |

|

Мука, т |

7,9 |

– |

– |

43,7 |

– |

– |

– |

1,1 |

42,9 |

45,7 |

1,3 |

|

Крупа, т |

281 |

– |

– |

8947 |

– |

– |

– |

1 |

70 |

96,2 |

1,7 |

* Составлено на основе источника: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сборник / Росстат. – М., 2011. – С. 728-739.

Развитие межрегионального экономического взаимодействия стало важной задачей для большинства российских регионов. Это в полной мере относится и к Вологодской области – одному из регионов СевероЗападного федерального округа.

Вологодская область является промышленно развитым, экспортоориентированным регионом. Во внутрироссийской специализации область выступает в качестве поставщика продукции металлургического и химического производства, лесного комплекса, поставщика машин и оборудования, мясных и молочных продуктов (табл. 1) . В области производится первичный передел железной руды и апатитов северных районов СЗФО, а также собственных лесных ресурсов и последующая реализация данной продукции в другие регионы страны для дальнейшего производственного использования.

По мнению ряда исследователей, степень вовлеченности экономики региона в межрегиональные отношения в значительной мере определяет его экономический рост [2, 3].

Для подтверждения этой гипотезы предлагается эконометрическая модель взаимосвязи межрегиональной торговли и инвестиций в основной капитал с валовым региональным продуктом, которая позволяет количественно оценить воздействие ограниченного набора факторов на экономику региона.

Для Вологодской области модель приняла следующий вид:

Y = 36,5 + 1,3 • X + 0,9 • I,

R = 0,98; R 2 = 0,96;

SY = 18,1; F(2;8) = 94,4, где Y – объём валового регионального продукта (млрд. руб.);

X – объём межрегионального вывоза (млрд. руб.);

I – объём инвестиций в основной капитал (млрд. руб.).

Оценка параметров множественной регрессии осуществлялась по методу наименьших квадратов (табл. 2) .

Таблица 2. Результаты применения множественной регрессии

|

Стандартизованный коэффициент |

Стандартная ошибка |

Коэффициент |

Стандартная ошибка |

t(8) |

p-уровень |

|

|

Свободный член |

36,519 |

11,278 |

3,238 |

0,012 |

||

|

Межрегиональный вывоз (X) |

0,449 |

0,193 |

1,317 |

0,568 |

2,320 |

0,049 |

|

Инвестиции в основной капитал (I) |

0,548 |

0,193 |

0,869 |

0,307 |

2,834 |

0,022 |

Для оценки добротности (качества) выполненного регрессионного анализа использовалась стандартная ошибка S Y (18,1), дающая представление о приблизительной величине ошибки прогнозирования, и коэффициент детерминации R 2 (0,96), показывающий, какой процент вариации Y объясняется воздействием выделенных компонент (т.е. факторные показатели в сумме объясняют 96% вариации исходной функции). Эти величины подтвердили то, что рассмотренные компоненты являются весомыми и статистически значимыми.

Коэффициенты регрессии позволяют оценить среднее изменение «отклика» ВРП при изменении объема межрегионального вывоза или инвестиций в основной капитал на 1 млрд. руб., если остальные факторы «заморожены». Так, увеличение объема межрегионального вывоза на 1 млрд. руб. при фиксированной величине других параметров ведет к росту ВРП области на 1,3 млрд. руб., увеличение объема инвестиций на 1 млрд. руб. – к росту ВРП на 0,9 млрд. руб.

Расчеты показали, что абсолютный прирост ВРП при возможном изменении объема межрегионального вывоза больше, чем прирост, получаемый при увеличении объема инвестиций в основной капитал. Такое явление объясняется большой зависимостью экономики Вологодской области от объема продукции, вывозимой в другие регионы России.

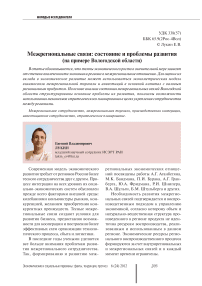

Важность развития межрегиональной торговли для экономики Вологодской области подтверждается также тем фактом, что в регионы России поставляется около половины производимой в области продукции (рис. 1). Вывоз осуществляется в основном в Центральный (в 2010 году – 44%), Приволжский (25%) и СевероЗападный (16%) федеральные округа. Кроме того, 2/3 областного рынка товаров формируется за счет ввоза из других субъектов РФ. Поставки обеспечиваются главным образом субъектами СевероЗападного (в 2010 году – 48%), Центрального (20%) и Приволжского (16%) федеральных округов.

В целом сложившиеся в течение многих лет связи позволяют среди основных контрагентов области выделить Республику Коми, Мурманскую и Нижегородскую области, г. Москву и Московскую область, г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Кемеровскую, Ярославскую и Самарскую области, Пермский край.

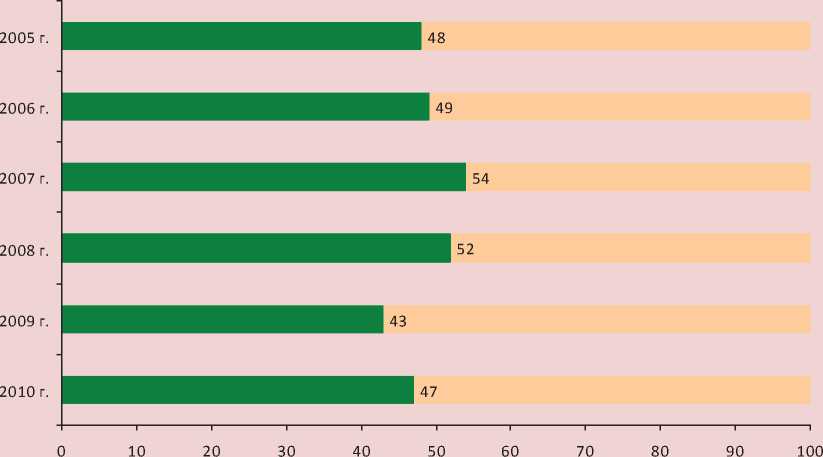

Структура межрегиональных поставок Вологодской области носит в основном ресурсно-сырьевой характер (рис. 2) . В вывозе преобладает металлургическая продукция – прокат черных металлов и стальные трубы. Важными статьями поставок выступают продукция химической промышленности и лесопромышленного комплекса, продовольственные товары.

За два десятилетия экономических преобразований развитие межрегиональной торговли не способствовало улучшению структуры промышленности региона в

Рисунок 1. Доля вывоза в другие регионы России в общих объемах поставок организациями Вологодской области, %

Источник: Межрегиональный товарообмен Вологодской области: стат. сборник / Вологдастат. – Вологда, 2011.

Рисунок 2. Удельный вес отдельных групп товаров в межрегиональном вывозе Вологодской области в 2005 и 2010 годах, %*

* Рассчитано на основе источников: Межрегиональный товарообмен Вологодской области: стат. сборник / Вологдастат. – Вологда, 2010; Поставка потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения в 2010 г.: стат. бюллетень / Вологдастат. – Вологда, 2011.

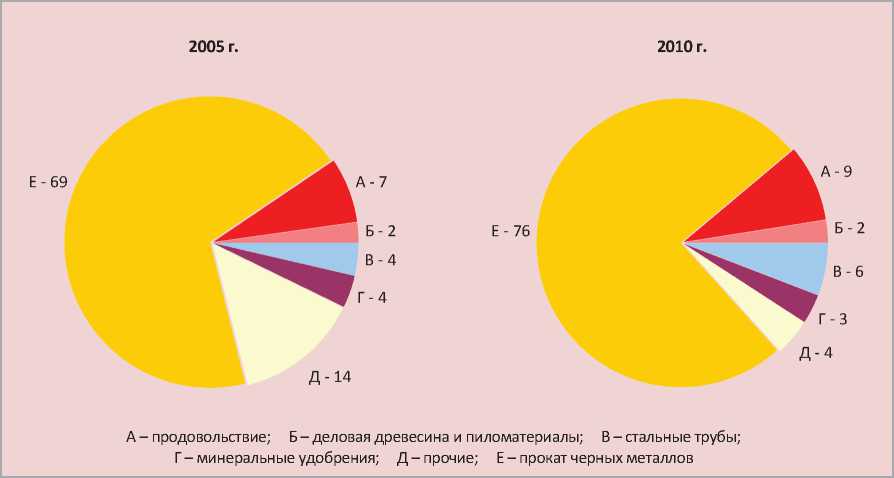

Рисунок 3. Межрегиональный товарооборот и ВРП Вологодской области в 2005 – 2010 годах, млрд. руб. (в ценах 2010 года)*

* Рассчитано на основе источников: Межрегиональный товарообмен Вологодской области: стат. сборник / Вологдастат. – Вологда, 2010; Статистический ежегодник Вологодской области: стат. сборник / Вологдастат. – Вологда, 2011.

направлении ее сбалансированности 1 . Узкая база продукции, которая вывозится за пределы области и основу которой составляет небольшая группа товаров с низкой степенью переработки, стала причиной слабой защищенности экономики Вологодской области от внешних рисков.

Неустойчивость экономики области выявил мировой финансово-экономический кризис, разразившийся в конце 2008 года, отрицательно повлиявший не только на ее межрегиональную торговлю, но и, как следствие, на всю ее экономику (рис. 3) . Для этого оказалось достаточно резкого падения цен на те немногочисленные товары, которые составляют основу вологодского вывоза.

Таким образом, зависимость экономики региона от конъюнктуры внешних рынков является фактором нестабильности.

Для снижения зависимости от факторов внешней среды организации Вологодской области вступают в кооперационные отношения с организациями других российских регионов. Между тем динамику основных показателей межрегиональной кооперации в 2005 – 2010 годах нельзя назвать позитивной. Так, значительно сократилось количество совместных предприятий (на 35%), численность их персонала (на 31%), объемы инвестиций в основной капитал (на 57%) и производства (на 16%; табл. 3 ).

Успешно функционируют лишь наиболее крупные совместные предприятия. В 2010 году на них работало 8,5% занятого населения области, было сконцентрировано 43,5% основных фондов и 58% производства, а уровень оплаты труда работников на 59% превышал среднеобластной.

Таблица 3. Основные показатели функционирования совместных межрегиональных предприятий Вологодской области (в ценах 2010 года)*

|

Вид продукции |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2010 к 2005 г., % |

|

Число организаций, ед. |

803 |

623 |

615 |

546 |

578 |

521 |

64,9 |

|

Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. |

73,9 |

66,2 |

64,7 |

59,9 |

57,2 |

50,7 |

68,6 |

|

Среднемесячная зарплата работников, тыс. руб. |

23,2 |

24,4 |

27,5 |

30,2 |

30,3 |

29,5 |

127,2 |

|

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. |

27,4 |

21,4 |

15,5 |

18,9 |

10,6 |

11,9 |

43,4 |

|

Основные фонды, млрд. руб. |

146,3 |

171,7 |

206,9 |

199,8 |

213,1 |

231,6 |

158,3 |

|

Объем отгруженных товаров, млрд. руб. |

н/д |

235,6 |

257,8 |

286,4 |

178,1 |

198,4 |

84,2 |

|

В процентах к итогу |

|||||||

|

Число организаций |

2,5 |

1,9 |

1,8 |

1,6 |

1,6 |

1,4 |

-1,1 п.п. |

|

Среднегодовая численность занятых |

12,2 |

10,8 |

10,5 |

9,8 |

9,6 |

8,5 |

-3,7 п.п. |

|

Среднемесячная заработная плата работников |

158,7 |

153,4 |

157,1 |

152,7 |

152,9 |

159,1 |

+0,4 п.п. |

|

Инвестиции в основной капитал |

27,3 |

21,8 |

14,4 |

19,6 |

15,9 |

21,4 |

-5,9 п.п. |

|

Основные фонды |

22,1 |

24,1 |

22,6 |

22,5 |

23,5 |

43,5 |

+21,4 п.п. |

|

Объем отгруженных товаров |

н/д |

61,5 |

60,7 |

58,7 |

76,3 |

58,2 |

-3,3 п.п. |

|

* Рассчитано на основе источников: Инвестиционные процессы Вологодской области: стат. сборник / Вологдастат. – Вологда, 2007 – 2011; Труд и занятость Вологодской области: стат. сборник / Вологдастат. – Вологда, 2011; Статистический ежегодник Вологодской области: стат. сборник / Вологдастат. – Вологда, 2011. |

|||||||

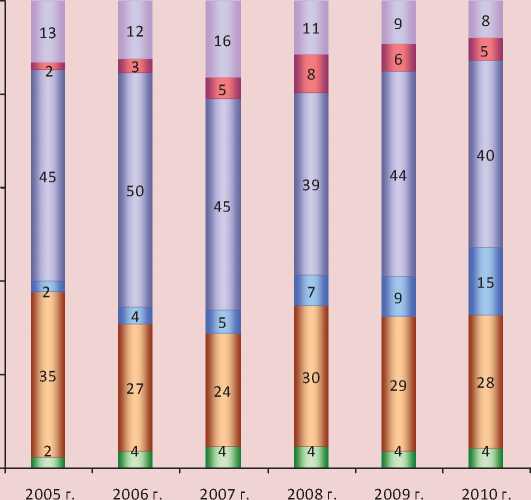

Основным направлением совместных инвестиционных проектов является обрабатывающая промышленность (в 2005 году – 81%, в 2010 году – 66% объема инвестиций в основной капитал совместных межрегиональных предприятий; рис. 4 ).

Численность совместных обрабатывающих предприятий, функционировавших в 2010 году, составляла 51 единицу. Среди них 16 предприятий занимались пищевым производством, 12 – машиностроением, 7 – целлюлозно-бумажным производством, 6 – металлургией и металлообработкой, 3 – текстильным производством, 2 – деревообработкой, 2 – химическим производством.

Вологодские предприятия совместно с предприятиями других регионов организуют на территории Вологодской области производства по углубленной переработке металлов, древесины и химических веществ. Однако наиболее важное для области направление – совместное производство конечной продукции для потребителя – практически не используется. По итогам 2010 года 63% оборота совместных предприятий пришлось на металлургическое производство, 14% – на химическое, 8% – на производство пищевых продуктов.

Таким образом, совместные предприятия Вологодской области создаются в отраслях, производящих продукцию низкой степени переработки. Это подчеркивает сырьевой характер экономики региона и его пассивную роль в национальном разделении труда [12].

Структурную перестройку реального сектора экономики можно активизировать с помощью инвестиционного сотрудничества. Инвестиции позволяют своевременно модернизировать производство, расширять сферы деятельности предприятия, повышать уровень безопасности труда.

Межрегиональное инвестиционное сотрудничество осложняется тем, что каждый регион, имея свой ресурсный потенциал, не стремится делиться им с другими регионами. Только потенциальная экономическая выгода может подтолкнуть его пойти на это. С точки зрения рыночных отношений эта позиция верна. Однако регион не может развиваться в изоляции от других регионов.

Рисунок 4. Структура инвестиций в совместные межрегиональные предприятия Вологодской области в 2005 и 2010 годах, %*

2005 г.

Б; 81,2

2010 г.

Б; 65,7

В; 7,7

Д; 3,3

А; 1,2

Ж; 0,6

Е; 0,5

Г; 1,3

В; 27,4

А - сельское хозяйство; Б - обрабатывающие производства;

В - производство и распределение электроэнергии, газа и воды; Г- транспорт и связь;

Д-финансовая деятельность; Е- операции с недвижимостью; Ж - прочие виды деятельности

* Рассчитано на основе источника: Инвестиционные процессы Вологодской области: стат. сборник / Вологдастат. – Вологда, 2006, 2011.

Поэтому необходимо укреплять межрегиональные инвестиционные связи на уровне макрорегиона (округа). Федеральные округа содействуют объединению федеральных и региональных ресурсов, направленных на социально-экономическое развитие регионов; совместному решению проблем в случае неспособности регионов разрешить их самостоятельно; развитию производственных сил на межрегиональном уровне [18].

При этом разные по уровню экономического развития регионы могут координировать в рамках федеральных округов свои усилия, комплексно интегрироваться, получая в итоге определенный экономический и социальный эффект, решая вопросы социально-экономического развития территории самостоятельно, без привлечения существенных средств из федерального бюджета.

На современном этапе процесс федерализации страны требует рассмотрения регионов как субъектов гражданского права и экономических отношений, носителей собственных экономических интересов [4]. В то же время не надо забывать о том, что регион – это открытая социальноэкономическая система, включающая в себя множество звеньев, находящихся в отношениях и связях не только друг с другом, но и с другими регионами страны, а также иностранными государствами. Важное значение горизонтальных связей между субъектами РФ для развития устойчивых федеральных отношений обусловливает необходимость их усиления и укрепления, в частности, в инвестиционной сфере.

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений» предусматривает возможность инвестиционного взаимо-

Таблица 4. Объем инвестиций в основной капитал организаций регионов СЗФО, млрд. руб. (в ценах 2010 года)

|

Регион |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2010 к 2005 г., % |

|

СЗФО |

800,1 |

978,5 |

1107,6 |

1174,1 |

992,1 |

1049,6 |

131,2 |

|

Ленинградская область |

145,6 |

196,5 |

170,1 |

188,8 |

203,4 |

269,3 |

184,9 |

|

Новгородская область |

23,6 |

29,8 |

32,9 |

40,4 |

39,5 |

39,7 |

168,3 |

|

г. Санкт-Петербург |

258,4 |

293,8 |

416,9 |

423,1 |

352,5 |

375,0 |

145,1 |

|

Псковская область |

10,9 |

13,8 |

21,4 |

22,0 |

16,3 |

15,2 |

139,3 |

|

Республика Коми |

78,1 |

105,3 |

79,2 |

90,2 |

112,5 |

102,6 |

131,4 |

|

Мурманская область |

33,3 |

37,4 |

35,8 |

54,9 |

44,8 |

35,0 |

105,3 |

|

Архангельская область |

76,8 |

128,8 |

166,4 |

158,4 |

78,9 |

78,6 |

102,4 |

|

Республика Карелия |

22,2 |

25,0 |

23,2 |

28,5 |

19,4 |

22,3 |

100,5 |

|

Калининградская область |

54,9 |

50,7 |

62,3 |

83,7 |

66,0 |

54,6 |

99,4 |

|

Вологодская область |

92,2 |

92,7 |

96,2 |

82,6 |

59,1 |

57,3 |

62,1 |

|

11,5* |

9,5* |

8,7* |

7,0* |

6,0* |

5,5* |

-6,0 п.п. |

* Доля Вологодской области в СЗФО.

Источник: Основные показатели развития регионов СЗФО: стат. сборник / Вологдастат. – Вологда, 2011. – С. 205.

действия в сфере капитальных вложений между органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления при согласовании их интересов 2 . Открытым вопросом является наличие необходимых инвестиционных ресурсов.

По данным Росстата, в 2005 – 2010 годах на СЗФО ежегодно приходилось 13 – 14% всех инвестиций страны (в целом за период – более 6 трлн. руб.). Наибольший объем инвестиций направлялся в г. Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Республику Коми (табл. 4) .

Вологодская область в последние годы становится малопривлекательной для инвестирования: с 2005 по 2010 год наблюдалось снижение на 38% объема вложений в основной капитал (худший показатель в округе), а доля региона в общем объеме инвестиций в СЗФО уменьшилась с 11,5 до 5,5%.

Ведущее российское рейтинговое агентство «Эксперт-РА» объясняет снижение инвестиционной привлекательности Вологодской области ростом инвестиционных рисков (в основном из-за ухудшения экономической и управленческой составляющих) и уменьшением инвестиционного потенциала (из-за ухудшения потребительской, производственной и финансовой составляющих).

Инвесторы проявляют наибольший интерес к таким отраслям экономики области, как транспорт и связь, обрабатывающие производства (в основном металлургическое и химическое), куда в 2010 году было направлено 40 и 28% инвестиций соответственно (в 2005 году – 45 и 35%; рис. 5 ).

В десятке крупнейших инвестиционных проектов четыре реализуется за счет средств инвесторов из других регионов России (московских ОАО «ОГК-6» и «Альянс Групп», ООО «Нестле Россия» и ярославского ОАО «ТГК-2»; табл. 5 ) – по два проекта соответственно в пищевой промышленности и энергетике.

Рисунок 5. Структура инвестиций в основной капитал организаций Вологодской области, %*

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

I Прочие

■ Операции с недвижимым имуществом

□ Транспортисвязь

□ Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

□ Обрабатывающие производства

□ Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

* Рассчитано на основе источника: Инвестиционные процессы Вологодской области: стат. сборник / Вологдастат. – Вологда, 2011. – С. 46-49.

Таблица 5. Крупнейшие инвестиционные проекты, реализуемые в Вологодской области

№ Наименование проекта Отрасль Срок реализации Инвестор Сумма инвестиций, млрд. руб. 1 Вторая очередь Череповецкой ГРЭС Энергетика 2009-2014 ОАО «ОГК-6» 18,6 2 Льняной комплекс Вологодской области Текстильная 2008-2020 ОАО «Вологодский текстиль», сельхозтоваропроизводители 9,8 3 Цех по производству карбамида Химическая 2008-2012 ОАО «Череповецкий Азот» 7,8 4 ПГУ-110 в составе ГТУ 75 МВт + КУ + паровая турбина 35 МВт Энергетика 2007-2012 ОАО «ТГК-2» 5,9 5 Выращивание ягодных культур на основе промышленных технологий Пищевая 2009-2013 ОАО «Альянс Групп» 4,9 6 Реконструкция действующего бумажного производства Деревообработка 2010-2016 ООО «Сухонский ЦБК» 4,1 7 Индустриальный парк «Шексна» Металлообработка 2006-2015 Правительство Вологодской области 2,7 8 Воздухоразделительная установка Металлургия 2011-2012 ЗАО «Эр Ликид Северсталь» 2,0 9 Развитие производства продукции с добавленной стоимостью Деревообработка 2009-2013 ОАО «Сокольский ДОК» 1,2 10 Размещение производства детского питания в г. Вологде (второй этап) Пищевая 2011-2015 ООО «Нестле Россия» 1,0 Источник: Крупнейшие инвестиционные проекты, реализуемые в Вологодской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 146274

Развитие межрегионального инвестиционного сотрудничества Вологодской области демонстрирует все тот же перекос структуры промышленности в сторону производства продукции с низкой степенью переработки. Что касается высокотехнологичных отраслей, в частности машиностроения, то они остаются малопривлекательными для российских инвесторов.

Расширение участия предприятий региона в межрегиональной производственной кооперации, наряду с инвестиционным сотрудничеством, зависит от результатов проводимых экономических реформ и, прежде всего, от создания благоприятных условий для привлечения инвесторов и развития промышленности.

Одним из ключевых инструментов достижения перечисленных целей является грамотное стратегическое планирование экономики, основанное на принципах устойчивого и инновационного развития и учитывающее укрепление межрегиональных хозяйственных связей [11, 16, 17, 20].

На уровне СЗФО наблюдаются попытки сформировать институциональные условия для внедрения устойчивого и системного подхода к организации и регулированию процессов межрегионального сотрудничества. Важным документом, определяющим стратегическое направление региональной политики и межрегиональных отношений округа, является утвержденная Правительством РФ 18 ноября 2011 года Стратегия социально-экономического развития СЗФО на период до 2020 года. Данный документ представляет собой попытку применения стратегического планирования в масштабах крупной группы субъектов РФ.

Главная цель Стратегии состоит в создании условий, обеспечивающих высокие и устойчивые темпы роста экономики субъектов РФ, входящих в СЗФО.

Основная установка этого документа ориентирует на развитие Северо-Запада как единого экономического пространства в рамках единого экономического пространства России. Обеспечить это предусматривается путем реализации комплекса мер, направленных на усиление межрегиональной интеграции. Предполагается, что стабилизация локальных рынков, межотраслевая и межрегиональная интеграция научно-технического и производственного потенциала, реализация взаимовыгодных системообразующих межрегиональных проектов окажут мультипликативный эффект на состояние экономики Северо-Запада.

Существенным моментом Стратегии является понимание того, что в современных условиях рыночных отношений межрегиональное сотрудничество не может развиваться на директивной основе.

Регионам должна быть ясна экономическая целесообразность такой интеграции. В качестве механизма согласования интересов предлагается разработка долгосрочных программных документов социально-экономического развития – региональных стратегий.

Однако анализ стратегических документов регионов СЗФО показал, что не во всех стратегиях подчеркивается роль межрегионального сотрудничества как значимого фактора регионального развития. Из содержания лишь 6-ти документов следует, что через объединение конкурентных преимуществ соседних регионов посредством развития межрегионального сотрудничества и стимулирования процессов межрегиональной интеграции можно достичь большего эффекта, чем в конкуренции за привлечение внешних ресурсов (в Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года вопросы укрепления межрегиональных связей практически не затронуты).

Кроме того, проблемой стратегического планирования в рассматриваемых регионах является нехватка стратегических установок о механизмах формирования и регулирования политики в области межрегионального сотрудничества.

Другая немаловажная проблема – отсутствие согласованного на уровне округа долгосрочного видения общего экспортного потенциала, а также улучшения инвестиционного климата и эффективного использования конкурентных преимуществ [1]. Перед органами исполнительной и законодательной власти регионов стоит задача формирования согласованного подхода к управлению интегрированным хозяйственным комплексом. Системные проблемы социально-экономического развития требуют разработки специальной методики оценки проектов и программ межрегионального сотрудничества, позволяющей использовать современные механизмы и принципы территориально-хозяйственного управления и взаимодействия.

Таким образом, учитывая современные теоретические и методологические постулаты в области межрегионального взаимодействия, результаты анализа состояния межрегиональных связей Вологодской области, можно сделать следующие выводы.

-

1. Необходимо комплексное исследование межрегиональных хозяйственнокооперационных связей, которое на данный момент затруднено из-за невысокой степени открытости и прозрачности информации о состоянии и динамике их развития. Экономический рост региона в значительной мере зависит от степени вовлеченности его экономики в межрегиональные отношения.

-

2. Для устойчивого развития региональной экономики и снижения ее зависимости от конъюнктуры мировых рынков доля межрегионального вывоза и внутрирегионального потребления должна составлять не менее 2/3 общего объема поставок

-

3. Органам государственной власти следует использовать все доступные административные и экономические инструменты для укрепления и развития кооперативных отношений между промышленными предприятиями (разных районов, регионов и федеральных округов), технологический процесс которых направлен на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

-

4. Развитие инвестиционного сотрудничества между регионами необходимо координировать на уровне федерации и округа. Инвестиционные проекты должны реализовываться в приоритетных отраслях народного хозяйства в соответствии со стратегиями и концепциями развития РФ и соответствующих федеральных округов.

-

5. Стратегические документы регионального развития должны включать разделы, в которых будут четко прописаны согласованные направления и механизмы межрегионального сотрудничества. Взаимодействие органов исполнительной и законодательной власти регионов должно быть направлено также на устранение барьеров межрегионального сотрудничества, создание совместных проектов, оказание административной поддержки предприятиям, производящим высокотехнологичную продукцию. Повышению эффективности использования механизмов стратегического планирования в сфере межрегионального сотрудничества будет способствовать:

– формирование целей, задач и приоритетов межрегионального сотрудничества, повышение информированности общественности о процессах межрегионального сотрудничества и согласование долгосрочного видения общего экспортного потенциала на уровне округа;

– учет в стратегиях регионов мер по развитию межрегиональных связей, разработка механизма обеспечения их межрегионального согласования, систематический мониторинг процессов межрегионального сотрудничества, а также

произведенной в регионе продукции. Стратегия чрезмерной экспортной ориентации в ущерб внутренним потребителям является несостоятельной [10, 14].

формирование системы стратегических приоритетов (на основе анализа содержания межрегионального сотрудничества), которая будет закреплена в соответствующем документе в рамках региональной системы стратегического планирования.