Мезолитическая стоянка Белый Колодец 1: типологическая и технологическая характеристика каменного инвентаря

Автор: Еськова Д.К., Леонова Е.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный век проблемы, материалы, открытия (к 20-летию отдела археологии каменного века ИА РАН)

Статья в выпуске: 235, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты, полученные в ходе типологического и технологического исследования материалов с мезолитического участка «Белый колодец 1», расположенного в бассейне реки Ока вблизи выступов кремнезема. Типологически сайт может быть отнесен к культуре мезолита Iyenevo. Цикл кремнезема полностью представлен на сайте. Это позволяет нам проводить анализ всех аспектов технологии литья. Описаны различные операционные цепи, связанные с изготовлением заготовок и защитным покрытием осей и ацелей.

Мезолит, волго-окский бассейн, иеневская культура, стоянкамастерская, технология расщепления камня, типологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328655

IDR: 14328655

Текст научной статьи Мезолитическая стоянка Белый Колодец 1: типологическая и технологическая характеристика каменного инвентаря

Иеневская мезолитическая культура была выделена более 30 лет назад на основании отличия кремневого инвентаря ряда памятников от наборов инвентарей других мезолитических культур Волго-Окского междуречья ( Крайнов, Кольцов , 1979). К настоящему моменту известно около ста памятников, содержащих материалы иеневской культуры ( Леонова , 2007), но подробные публикации материалов стоянок единичны и, как правило, ограничены рамками формально-типологического, функционального и пространственного анализов. В последнее десятилетие было также предпринято несколько попыток характеристики отдельных аспектов иеневской технологии расщепления камня в сравнении с другими мезолитическими индустриями региона ( Жилин , 1998; Лозовский и др. , 2009).

Цель настоящей работы – типологическая и технологическая характеристика каменного инвентаря.

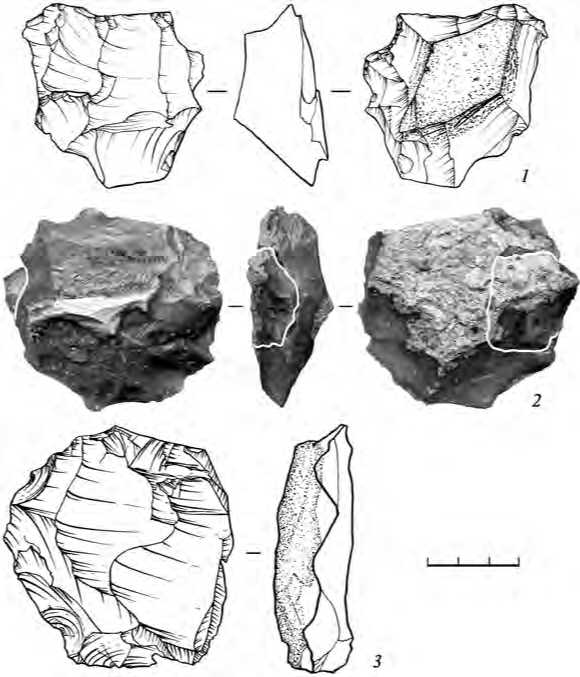

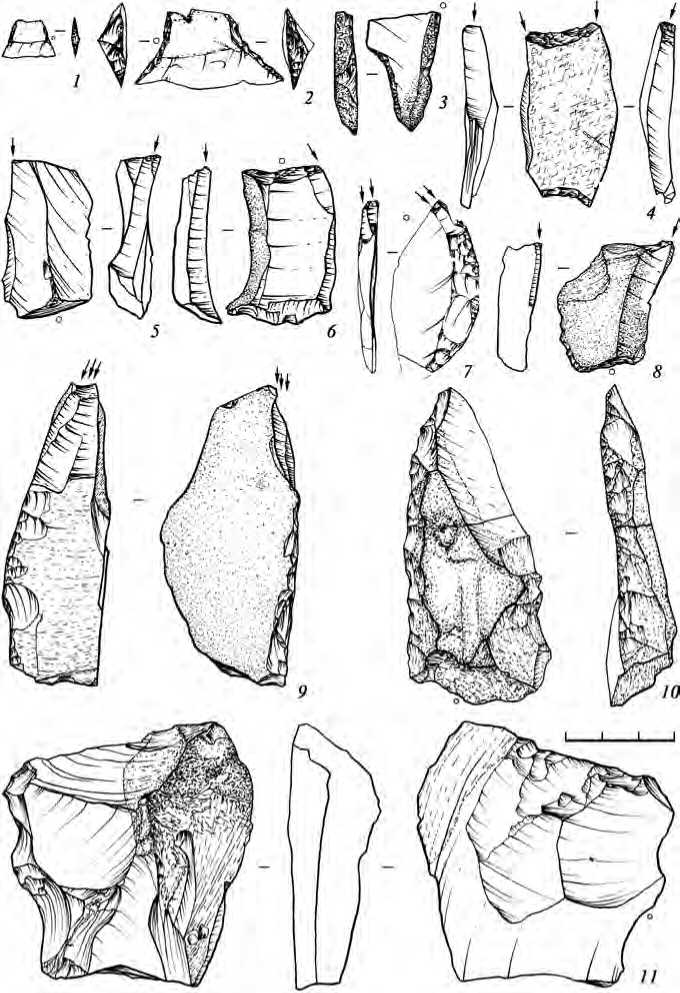

Выбор материалов стоянки Белый Колодец 1 для технологического анализа неслучаен. Стоянка расположена вблизи от выходов кремневого сырья, на памятнике представлен полный цикл первичного расщепления, выполнен частичный ремонтаж сколов. Всё это позволяет провести первый для индустрии иеневской культуры детальный технологический анализ материалов стоянки-мастерской. Также для материалов стоянки Белый Колодец 1 проведен пространственный анализ (Леонова, 2014), данные которого учитывались в настоящем исследовании.

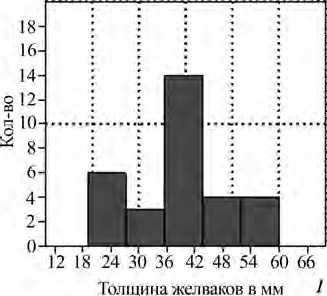

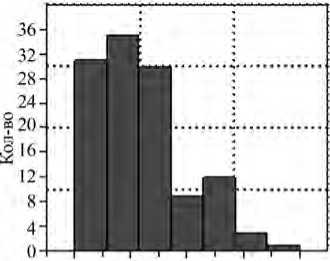

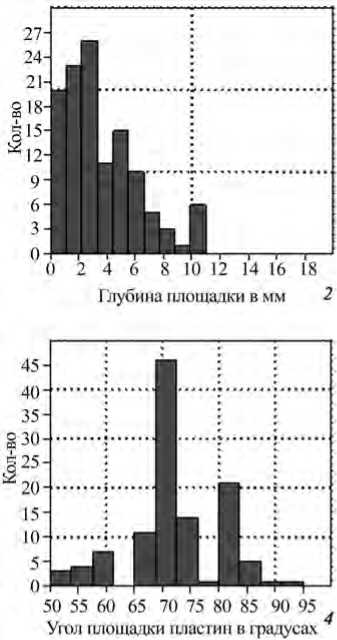

Источником для типологического анализа послужила вся коллекция каменного инвентаря, полученная в ходе раскопок стоянки Белый Колодец 1, насчитывающая 7 157 экз., а для технологического анализа – все преформы, нуклеусы и их фрагменты, технологические сколы, пластинчатые сколы и орудия, а также выборка из 150 отщепов. Статистические выкладки в разделе, посвященном технологии расщепления камня на стоянке, приводятся на основании баз данных, в которые включены все нуклеусы, орудия и выборка пластин, пластинок и пластинчатых отщепов, насчитывавшая 278 экз., из них 40 целых, 84 проксимальных, 69 медиальных, 85 дистальных частей. Нами также был осуществлен частичный ремонтаж коллекции, в основном сколов, относящихся к пластинчатому расщеплению.

Памятник Белый Колодец 1 находится на северо-западной окраине г. Зарайск Московской области, расположен в южной части мыса, образованного второй надпойменной террасой правого берега р. Осетра (правый приток Оки) и устьем оврага, на высоте 27–27,5 м над меженным уровнем воды в р. Осетр. Памятник Белый Колодец 1 открыт И. Е. Зайцевой в 1996 г. и исследовался Зарайской археологической экспедицией. В 1998, 2000, 2001 и 2003 гг. раскопки проводились под руководством Е. В. Леоновой. Общая площадь раскопа составила 145 кв. м. Выделяется два основных горизонта залегания находок. Верхний, приуроченный к современному почвенному слою и подстилающим его серой и белесовато-серой супесям, содержит разновременные смешанные материалы от эпохи бронзового века до современности.

Нижний (мезолитический) горизонт сопряжен с нижней частью коричневатосерого суглинка (погребенная почва?) и контактом последнего с подстилающим светло-бурым плотным суглинком, нарушен позднейшими ямами, опущенными из верхних слоев, а также норами землеройных животных, в результате чего часть артефактов была перемещена. Мезолитические находки, представленные только изделиями из камня, залегали на глубине 55–85 см от поверхности и образовывали в плане несколько небольших скоплений. Никаких следов объектов мезолитического времени (кострищ, ям и т. п.) не обнаружено.

Проведенный пространственный анализ материалов позволяет сделать заключение о непродолжительном бытовании стоянки и одномоментном акте создания отдельных микроскоплений, а наличие связей по ремонтажу – о синхронности части из них ( Леонова , 2014).

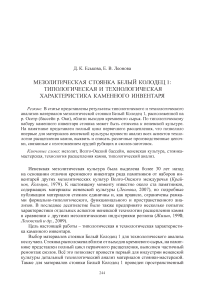

На стоянке в качестве сырья использовался местный кремень из карбоновых отложений известняков, вероятней всего собиравшийся в оврагах в непосредственной близости от стоянки. Этот кремень имеет форму уплощенных желваков подовальных очертаний, как правило, со слаборельефными боковыми поверхностями и тонкой коркой (редко толще нескольких миллиметров). Его цвет – табачно-желтый или темно-коричневый, иногда голубой, сиреневый, бежевый или черный во внутренней части. В зависимости от желвака, а также от внутренней слоистости кремень может быть как средне-, так и крупнозернистым. В переотложенном виде он чаще всего встречается в виде обломков желваков, поперечных и реже продольных. Продольные обломки связаны с термическим растрескиванием. В единичных случаях орудия изготовлялись из плиток окремненного известняка и сланца. В качестве орудий для первичного расщепления и вторичной обработки использовались кварцитовые гальки.

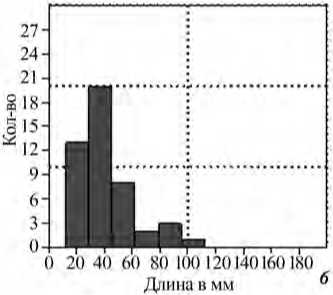

Всего в коллекции 7 157 изделий из кремня, небольшая часть из них (362 экз. – 5 %) была переотложена в результате позднейшей антропогенной деятельности и землеройными животными в верхний слой, синхронность некоторых изделий из нижнего и верхнего горизонтов подтверждается данными ремонтажа. Таким образом, сырьевое единство, отсутствие в верхних слоях материалов археологических культур с развитой каменной индустрией позволяет изделия из кремня из нижнего и верхнего слоев рассматривать вместе. При описании коллекции морфологически выраженные орудия, залегавшие на момент раскопок в верхнем слое, отмечены «в. с.».

Структура каменного инвентаря

Орудия для первичной обработки камня (отбойники и ретушеры) – 6 экз. – представляют собой кварцитовые гальки разных размеров, отнесены к этой группе орудий по следам забитости на одном или двух концах.

Кусков кремня – 17.

Тестированных кусков сырья (обломков желваков с негативами 1–2 сколов) – 13.

Преформ нуклеусов – 1.

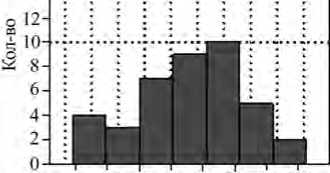

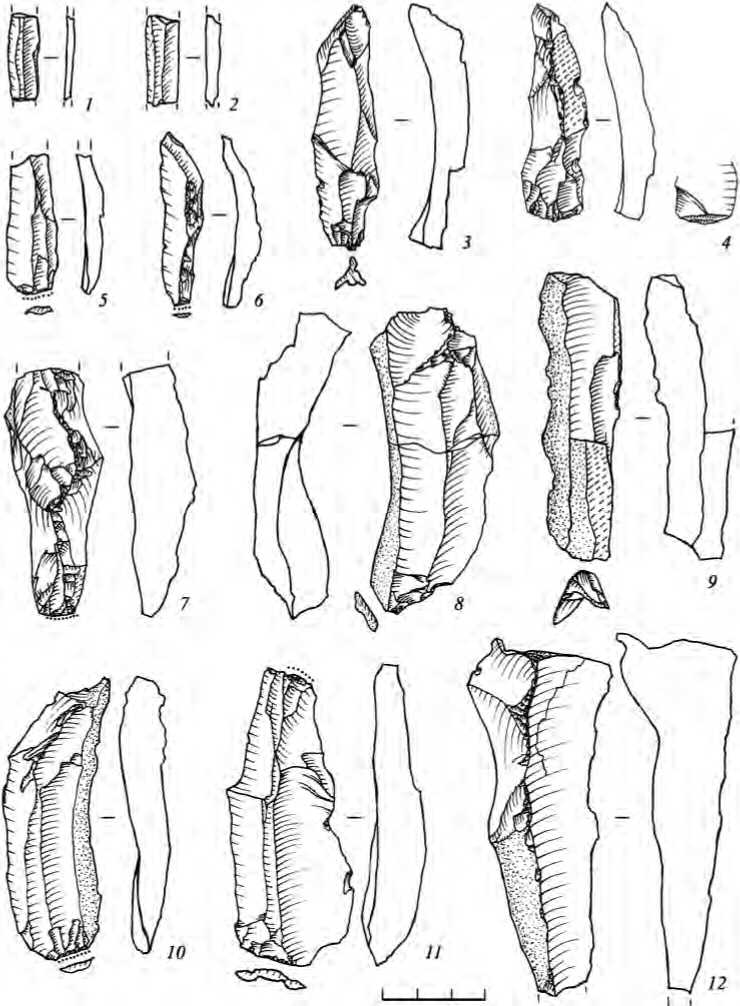

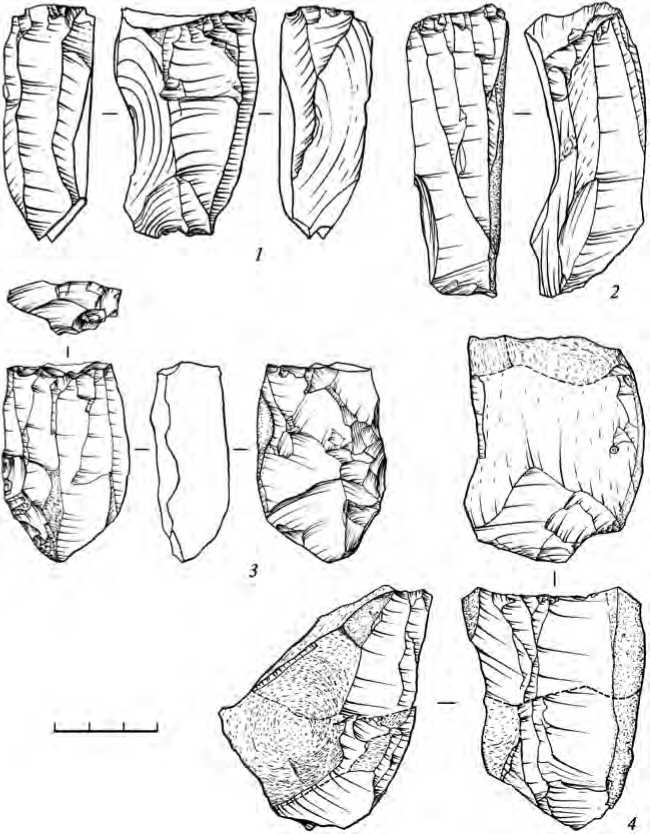

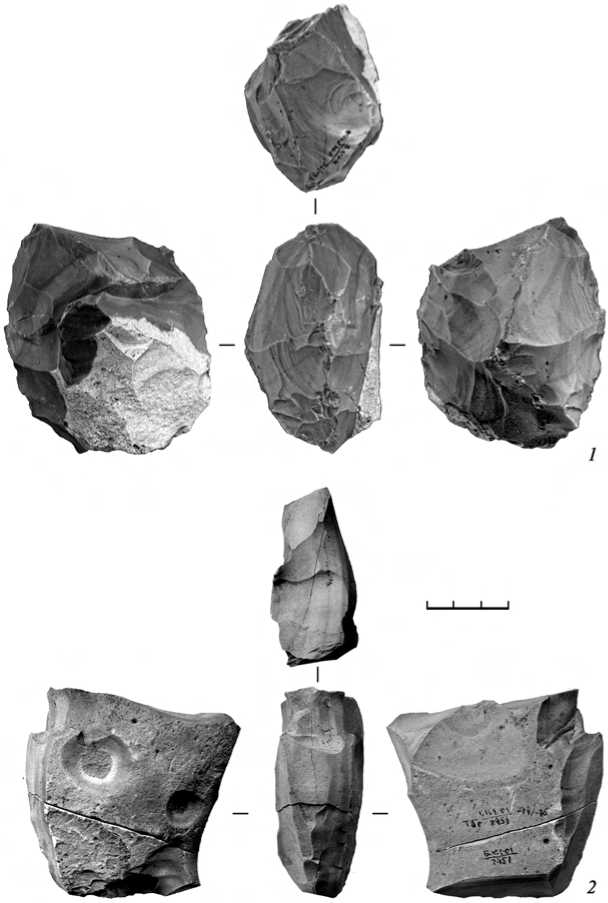

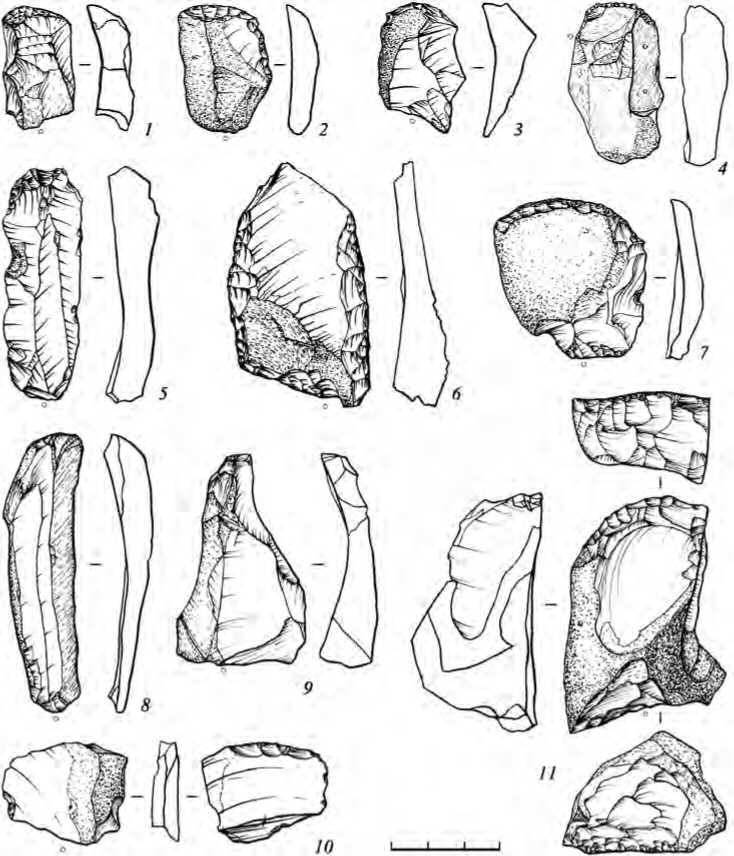

Нуклеусов и их обломков – 67 (рис. 1–3).

Нуклеусов для пластинчатого расщепления – 39: 23 торцевых одноплощадочных (из них 4 для скалывания пластинок); 6 одноплощадочных с распространением фронта расщепления на одну из боковых поверхностей (из них 1 для скалывания пластинок); 3 торцевых одноплощадочных с двумя фронтами расщепления (из них 1 для скалывания пластинок); 3 торцевых одноплощадочных с двумя фронтами расщепления и распространением одного из них на боковую поверхность; 1 торцевой двуплощадочный; 1 торцевой двуплощадочный с переходом фронта расщепления на одну из боковых поверхностей; 2 торцевых двуплощадочных с двумя фронтами расщепления.

Обломков торцевых нуклеусов для пластинчатого расщепления – 5.

Аморфных нуклеусов (многоплощадочных нуклеусов, с бессистемным скалыванием) – 7.

Торцевых нуклеусов для скалывания пластинчатых отщепов – 6 (из них 3 двуплощадочных, 3 одноплощадочных).

Дисковидных нуклеусов для скалывания отщепов – 8.

Неопределимых обломков нуклеусов – 2.

Технологических сколов 86, из них 54 ребристые пластины и 32 скола оживления площадки.

Отщепов, осколков, чешуек – 3 524 (без учета еще 2 874 мелких осколков и чешуек, собранных послойно).

Пластин и их фрагментов – 377, в том числе 131 пластинка и 229 пластин. Еще 17 пластин происходят из верхнего слоя.

К морфологически невыраженным орудиям отнесено 26 отщепов, 11 пластинчатых отщепов и 2 термических осколка с нерегулярной ретушью и 13 пластин и пластинок со следами использования (в том числе массивная пластина

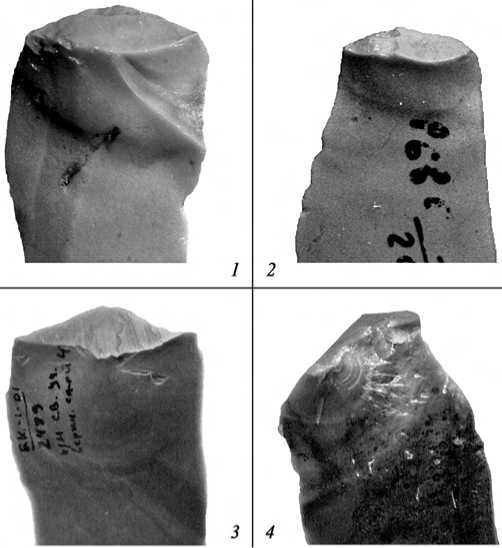

Рис. 1. Стоянка Белый Колодец 1. Каменный инвентарь. Нуклеусы с нерегулярными плоскими сколами на брюшке, 3 пластинки и 1 ребристая пластина). Семь из этих орудий можно с некоторой долей уверенности отнести к т. н. «приспособленным скребкам» (2 на пластинчатых отщепах, 2 на пластинах, 1 из отщепа, 1 из осколка, 1 из ребристой пластины).

Морфологически выраженных орудий – 83.

Скребков и их обломков – 25 (рис. 5, 1–5, 7–10 ), абсолютно преобладают концевые формы – 23. Из них 11 на пластинах (в том числе 1 двойной), 2 на пластинках, у одного из них у лезвия оформлена небольшая выемка, 5 на пластинчатых отщепах, 5 на отщепах. Тип заготовки концевого скребка, у которого лезвие оформлено на брюшке, не ясен. У еще одного скребка на первичном отщепе

Рис. 2. Стоянка Белый Колодец 1. Каменный инвентарь. Нуклеусы лезвие расположено на узкой боковой стороне заготовки. Лезвия орудий дугообразные (18), дугообразно скошенные (4), два орудия из пластины и пластинчатого отщепа с миниатюрными узкими лезвиями. У двойного скребка лезвие со стороны проксимального конца прямое, оформлено вертикальной ретушью с брюшка, в остальных случаях ретушь крутая или полукрутая по спинке.

Резцов – 21 (рис. 6, 4–6, 8, 9 ). С ретушированной площадкой скола 8: 4 во-гнуторетушных (1 на ребристой пластине, 3 на отщепах), в том числе один двойной и один многофасеточный, и 4 с прямой ретушированной площадкой (1 на пластине, 2 на отщепах, 1 на массивном осколке кремня). Столько же резцов на сломе или окончании заготовки (8): 4 на пластинах, 2 на отщепах (у одного из них резцовая кромка оформлена на проксимальной части заготовки, а дистальный конец орудия и частично один край срезаны вертикальной ретушью с брюшка), 2 на осколках кремня. Резцов с площадкой, оформленной резцовым сколом 4 (2 на крупных отщепах, 2 на осколках кремня).

Еще один резец двойной на пластинчатом отщепе – вогнуторетушный плоский и на сломе заготовки.

Рис. 3. Стоянка Белый Колодец 1. Каменный инвентарь. Ремонтаж

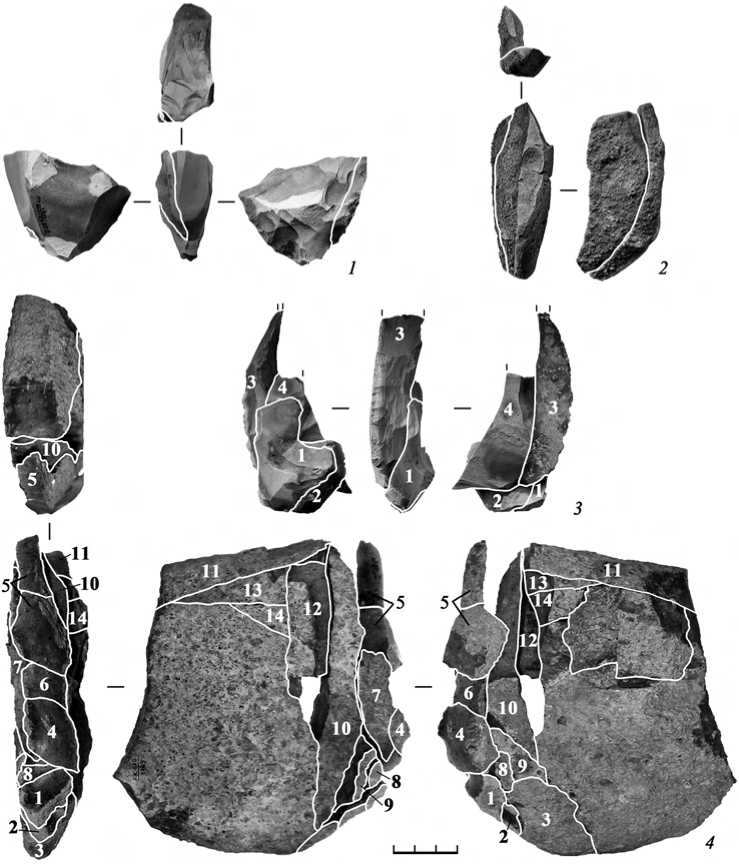

К группе рубящих орудий , включая заготовки и обломки, отнесено 9 предметов (рис. 7).

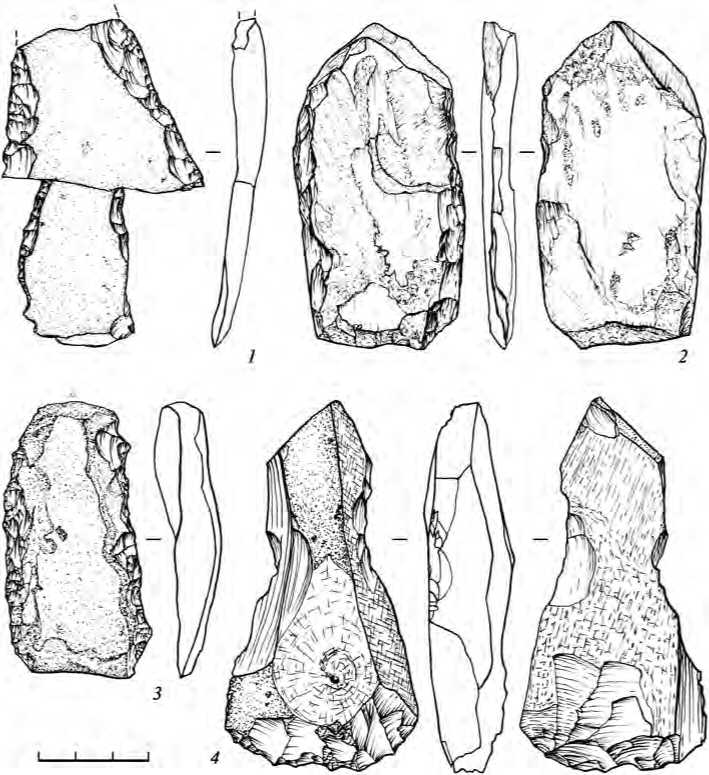

Топоров (тесел) с перехватом – 4. Одно орудие, подтрапециевидное в плане, изготовлено из плоского обломка низкокачественного кремня без следов преднамеренного расщепления, крутой крупнофасеточной односторонней ретушью примерно на 2 / 3 краям заготовки сформирован «перехват», плавно переходящий в более узкую относительно лезвия орудия обушковую часть. Лезвийная часть орудия без следов обработки, профиль орудия симметричный.

Рис. 4. Стоянка Белый Колодец 1. Каменный инвентарь

1 – преформа; 2 – нуклеус

Подтрапециевидный в плане топор с перехватом, с узким обушком и широким лезвием изготовлен из плоского первичного обломка желвака с коркой без следов преднамеренного расщепления. В средней части орудия крутой крупнофасеточной ретушью и односторонней оббивкой оформлены широкие выемки. Конец слабо асимметричного в профиле лезвия подправлен двусторонней оббивкой. Конец обушка подправлен несколькими сколами.

Рис. 5. Стоянка Белый Колодец 1. Каменный инвентарь

1–5, 7–10 – скребки; 6, 11 – скребла

Третий топор с перехватом изготовлен из обломка тонкого кремневого желвака, причем обушковая часть с обеих сторон покрыта желвачной коркой. Подтрапециевидное в плане орудие оформлено грубой двусторонней оббивкой, боковые слабо асимметричные выемки и конец лезвия подправлены ретушью. Лезвие орудия в плане выпуклое, в профиле – симметричное.

Еще одно изделие изготовлено из кремнистого известняка также без следов первичного расщепления. В плане вытянутое, подтрапециевидных очертаний, профиль орудия асимметричный. Неглубокие выемки оформлены в средней

Рис. 6. Стоянка Белый Колодец 1. Каменный инвентарь

1, 2 – трапеции; 3 – обломок асимметричного наконечника; 4–6, 8, 9 – резцы; 7 – комбинированное орудие; 10 – обушковый нож; 11 – обломок заготовки рубящего (?) орудия

Рис. 7. Стоянка Белый Колодец 1. Каменный инвентарь. Рубящие орудия части орудия односторонней крутой ступенчатой ретушью. Выпуклое в плане и слабо асимметричное в профиле лезвие сформировано двусторонней оббивкой. Узкий обушок орудия оставлен без вторичной обработки (рис. 7, 4).

Тесло трапециевидное в плане из первичного отщепа с крутой ретушью по спинке, формирующей боковые немного асимметричные (слабо выпуклую и прямую) стороны орудия, лезвием является естественное окончание заготовки (рис. 7, 3 ).

Два фрагмента заготовок рубящих орудий (?) представляют собой две части (поперечный слом) крупного достаточно тонкого первичного отщепа. У большего, трапециевидного в плане осколка, у которого утрачены и проксимальная и дистальная части, полукрутой крупнофасеточной ретушью по спинке оформлены боковые стороны. Меньший является дистальной частью отщепа, боковые края которого усечены крутой ретушью по спинке с двух сторон таким образом, что редуцирована значительная часть ширины заготовки. Поперечный слом и конец орудия не обработаны (рис. 7, 1).

Тесло из сланцевой плитки с коротким остроконечным естественным обушком, параллельными боковыми сторонами, подправленными двусторонней плоской оббивкой и прямо срезанным полукрутой односторонней ретушью лезвием, обратная сторона которого имеет такой естественный скос, что угол лезвия составляет примерно 45°. Обе плоскости орудия пришлифованы, на одной стороне поверх пришлифованной поверхности читаются грубые продольные подпараллельные царапины. Сечение орудия плоское подчетырехугольное (рис. 7, 2 ).

Крупный обломок орудия из массивного отщепа (?), обработанный грубыми двусторонними сколами ( обломок заготовки рубящего? ) (рис. 6, 11 ).

Выемчатых орудий – 5 : пластина с глубокой выемкой, сформированной крутой ретушью по спинке на одном из краев заготовки; осколок, у которого глубокой выемкой, оформленной агрессивной (с отрицательным углом) ретушью, с брюшка удалена бугорковая часть заготовки; проксимальный фрагмент пластины с неглубокой широкой выемкой, оформленной на сломе заготовки; крупный первичный отщеп с широкой неглубокой выемкой на конце, оформленной крутой ретушью по спинке; массивный осколок, у которого со стороны поперечного слома заготовки крутой ретушью оформлена широкая выемка.

Скребло двойное из отщепа , лезвия оформлены полукрутой крупнофасеточной ретушью по спинке на краях заготовки (рис. 5, 6 ).

Еще одно орудие , изготовленное на массивном сколе с желвака, может быть отнесено к высоким скреблам . Со стороны дистального конца крутой ретушью по спинке оформлено выпуклое лезвие, противоположный – усечен многорядной вертикальной ретушью с брюшка (рис. 5, 11 ).

Обушковых ножей – 2 : остроконечный, подтреугольной в плане формы, из крупного отщепа обушок сформирован вертикальной крупнофасеточной ретушью с брюшка вдоль диагонального усечения заготовки, лезвие не обработано (рис. 6, 10 ); второй – из ребристой пластины, дистальный конец заготовки утрачен, обушком послужила одна из граней спинки – естественная поверхность трещины, подправленная мелкой вертикальной ретушью, вероятно, при оформлении ребра, на лезвии отчетливо читаются следы утилизации в виде мелкой разнофасеточной краевой ретуши по спинке.

Пластин с ретушью всего 2 : проксимальный фрагмент пластины с мелкой полукрутой ретушью по спинке по обоим краям; крупный изогнутый в плане пластинчатый скол с участком полукрутой ретуши на перообразном конце.

Комбинированных орудий – 2 .

Резец-скребок из пластинчатого отщепа: вогнуторетушный резец – в качестве площадки для резцового скола послужила выемка, оформленная крутой ретушью по спинке заготовки; проксимальная часть орудия усечена вертикальной ретушью с брюшка, а на углу крутой ретушью по спинке оформлено узкое скребковое лезвие.

Резец на сломе, оформленный на обломке орудия из отщепа (?), дугообразный край которого подправлен приостряющей ретушью по спинке, а конец скошен крутой ретушью по спинке (нож?) (рис. 6, 7 ).

Фрагмент черешка асимметричного иеневского острия с боковой выемкой (несет следы пребывания в огне) – 1 (рис. 6, 3 ).

Трапеций – 2 (рис. 6, 1, 2 ): средневысокая симметричная трапеция из пластины, концы вогнуты, оформлены вертикальной ретушью с брюшка, и симметричная высокая трапеция из пластинки, оформленная вертикальной ретушью с брюшка.

Также к трапециям был отнесен обломок орудия из медиальной части пластины, один конец которой усечен вертикальной ретушью с брюшка, образуя небольшую выемку, на фрагменте другого конца сохранился участок такой же ретуши, один край оставлен без обработки, другой – обломан.

Пластинок со скошенным крутой ретушью по спинке концом – 3 .

Пластин (1 пластина и 2 пластинки) с прямо усеченным вертикальной ретушью с брюшка концом – 3 .

Пластинка с выемкой на конце, оформленной вертикальной дорсальной ретушью – 1 .

Крупный массивный отщеп с зубчатой крупнофасеточной ретушью по спинке по одному краю и широкой выемкой, оформленной крутой ретушью по спинке, на противоложном краю – 1 .

Кроме этого, в орудийном комплексе стоянки 3 крупных отщепа с крупными плоскими сколами на брюшке («подтеской») , в двух случаях на спинке крутой ретушью подготовлена площадка скола. Единично подобные орудия встречаются в коллекциях Беливо 6В, Куково, Настасьино 2, Поречье ( Леонова , 2007).

Неопределимых обломков орудий – 17 , одно на пластине, 3 на отщепах, тип заготовок остальных обломков не ясен. В том числе среди неопределимых обломков есть мелкий осколок с вертикальной частично встречной ретушью по краю, который предположительно может рассматриваться как фрагмент острия косолезвийного наконечника.

Краевых отщепов резцов – 30 .

Рассмотренный выше ансамбль каменного инвентаря выглядит достаточно однородным и соответствует почти всем признакам, характеризующим иенев-скую культуру ( Леонова , 2007. С. 146, 147). Своеобразие мезолитической коллекции стоянки Белого Колодца придает присутствие орудия со следами шлифовки и трапеций относительно низких пропорций (отношение длины не-ретушированного «основания» и высоты орудия составляет 0,54 и 0,9, тогда как для микролитов из коллекций других иеневских стоянок оно больше или равно 1).

При общем низком индексе пластинчатости индустрии – 5,9 % (с учетом микродебитажа) или 9,9 % (без учета микродебитажа) – индекс пластинчатости всего орудийного комплекса достаточно высок – 30,9 %, а в группе морфологически выраженных орудий составляет 41 % (без учета пластинчатых отщепов и неопределимых обломков орудий, тип заготовки подавляющего большинства которых установить невозможно) (табл. 1). Это вполне согласуется с данными, полученными для других каменных комплексов иеневской культуры (Там же. C. 146, 150–153).

Несмотря на высокий индекс пластинчатости орудийного комплекса стоянки Белый Колодец, значительная часть пластин использовалась без вторичной обработки и учтена в группе морфологически невыраженных орудий.

Таблица 1. Стоянка Белый Колодец 1. Количественный и процентный состав каменного инвентаря

|

Категория / группа |

Количество |

С учетом мелкого дебитажа % |

Без учета мелкого дебитажа* % |

Индекс пластинчатости % |

|

Отбойники |

6 |

0,08 |

0,14 |

– |

|

Нуклеусы, нуклевидные куски, сырье |

98 |

1,37 |

2,29 |

— |

|

Технологические сколы с нуклеусов |

86 |

1,20 |

2 |

– |

|

Отщепы, осколки |

3 524 |

49,24 |

82,3 |

– |

|

Мелкий дебитаж (чешуйки и осколки) |

2874 |

40,16 |

— |

— |

|

Пластины и пластинки |

377 |

5,27 |

8,8 |

– |

|

Морфол. невыраж. орудия |

52 |

0,73 |

1,21 |

– |

|

Обломки орудий |

17 |

0,24 |

0,4 |

— |

|

Краевые отщепы резцов |

30 |

0,42 |

0,7 |

– |

|

Морфологически выраженные орудия |

83 |

1,16 |

1,94 |

– |

|

Всего без учета мелкого дебитажа |

4283 |

– |

100 |

9,9 |

|

ВСЕГО |

7157 |

100 |

— |

5,9 |

*На подавляющем большинстве ранее раскопанных стоянок иеневской культуры из-за особенностей методики раскопок очень мелкий дебитаж мог не собираться или быть пропущен, поэтому здесь мы приводим процентное соотношение в двух системах подсчета: с учетом мелкого дебитажа и без него, чтобы в дальнейшем можно было сравнивать материалы стоянок, раскопанных с применением различных методик.

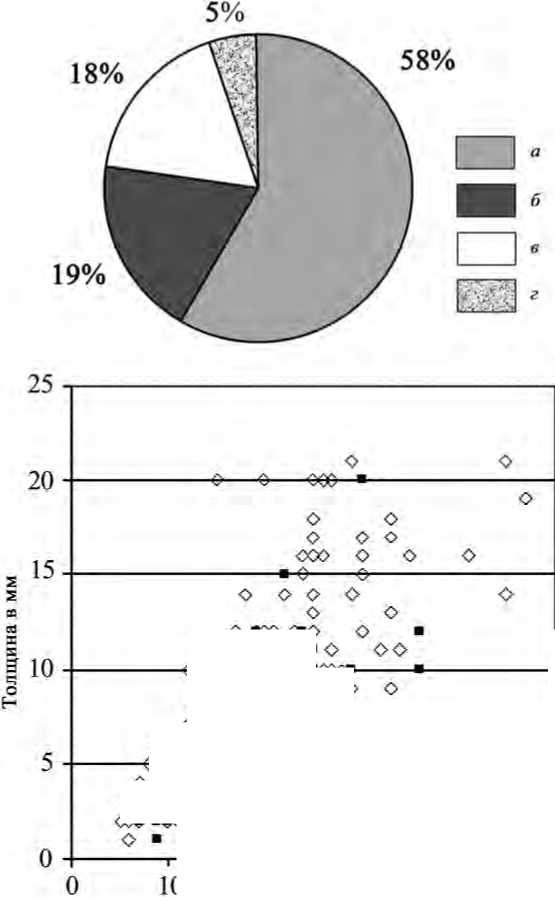

Не менее важной характеристикой каменной индустрии стоянки Белый Колодец 1 является ширина спектра используемых заготовок, не ограничивающаяся пластинами и отщепами. В него также входят как целые конкреции и их обломки, так и технологические сколы и термические осколки кремня. Следует отметить, что «топоры с перехватом» являются единственными типами орудий, четко связанными с определенной категорией заготовок - конкрециями и их обломками. Для наиболее массовых категорий орудий - скребков и резцов - характерен наиболее широкий спектр используемых заготовок (табл. 2).

Таким образом, анализ стратегии подбора заготовок на стоянке Белый Колодец 1 показал, что производственные цепочки не были направлены на изготовление определенных категорий орудий или производство запаса стандартных

Таблица 2. Стоянка Белый Колодец 1. Распределение различных типов заготовок, использованных для изготовления орудий

|

% я вэлоипмол что охивнихоикц |

m |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

|

о >я х я m £ |

о о rH |

К) cq |

с 1 |

-Т |

ГП |

ш |

-н |

cq |

cq |

ГП |

ГП |

ГП |

|||||||

|

ВЛЯОХОЛВЕ KBWHEdtodnosH |

^ rH |

cq |

ГП |

-Н |

|||||||||||||||

|

ЯОЕОЯЭО |

rq |

cq |

|||||||||||||||||

|

ЛОКОЛОО иилоэьижЬ!, |

ст- |

-Н |

ГП |

||||||||||||||||

|

вэХэеяХн ИЯЕВПЮЕЦ КИН9ЕЯИЖ0 ЕОЯЗ |

rH |

||||||||||||||||||

|

USlniQ |

c\ |

СП |

|||||||||||||||||

|

Ц91П10 инньияйэц |

ст-rH |

Ш |

-Н |

cq |

-Н |

-Н |

-н |

||||||||||||

|

П9Й1ХО щчхвьниховкц |

rH rH |

-Т |

40 |

-Н |

|||||||||||||||

|

влниховкц |

c\ |

г 1 |

СП |

г 1 |

|||||||||||||||

|

ВНИХОВЕЦ |

m rq |

cq |

ш |

г 1 |

г 1 |

||||||||||||||

|

влхиец |

rq |

—< |

—< |

||||||||||||||||

|

ВЛВЯЕ9Ж HOWOKQO HHHhodonon |

rH |

||||||||||||||||||

|

ВЛВЯЕ9Ж HOWOKQO HHH4EOKodn |

rq |

cq |

|||||||||||||||||

|

ЛВЯЕО^ |

rH |

—< |

|||||||||||||||||

|

ст я CT о к я н о Я СТ ст я ст g ё |

и s s № S £ a о ш 3 я я ш И ее а 3 я я я ш я я о • • е Я ■&S о ® |

Я х О & и |

3 СТ О СТ |

S ст X О СТ О Я о ст о О 3 ст о с е2 |

О О СТ ст я ст О я ст О ст ст н о ст о О н |

ст ст ст ст ст о я О о ст ст ст ст ст ст о с о ст о О н |

& я ст о X я ст ю ст я X ст о н о ст m |

СТ Я ст о 0J 3 ё я S о В m |

0J О СТ )Я о CQ СТ о СТ X и |

О СТ ю X о 0J S о о 3 м 0J о ст )Я ст |

Я О ст 0J 3 ст S Н х§^ О |

2 а СТ о ст ст я н о ст ст к |

X о ю 0J X о ст 0J 0J ст |

i я ст 0J 0J СТ |

X Я Я ст Я S ст я )Я 3 ст S ст о ст )Я 3 я ст я & 0J Я О < |

Я Я СТ 0J § Е^ |

S о S 2 3 0J СТ ^ 3 я я 0J X о о о я X я я н о ст ст к |

S о ст S 2 0J СТ ^ 3 я о СТ -L> О 3 я я н о ст ст К |

0J СТ Я S ст я )Я S S 0J 3 W о ст X я я н о ст ст к |

Список литературы Мезолитическая стоянка Белый Колодец 1: типологическая и технологическая характеристика каменного инвентаря

- Гиря Е.Ю., 1997. Технологический анализ каменных индустрий. Методика микро-макроанализа древних орудий труда. Ч. 2. СПб.: Академ Принт. 198 с. (Археологические изыскания. Вып. 44.)

- Жилин М.В., 1998. Адаптация мезолитических культур Верхнего Поволжья к каменному сырью//ТАС. Вып. 3. С. 25-30.

- Крайнов Д.А., Кольцов Л.В., 1979. Проблемы первобытной археологии Волго-Окского междуречья (по результатам работ ВВАЭ ИА АН СССР)//Советская археология в Х пятилетке: тезисы пленарных докладов Всесоюзной конференции. Л. С. 22-26.

- Леонова Е.В., 2007. К проблеме археологического содержания иеневской культуры Волго-Окского бассейна//Проблемы каменного века (к юбилею М.Д. Гвоздовер). М.: Дом еврейской книги. С. 119-154.

- Леонова Е.В., 2014. Мезолитическая стоянка Белый Колодец 1: пространственный анализ//Проблемы археологии эпохи камня: Труды исторического факультета Санкт-Петербургского гос. ун-та. Т. 18. СПб.: Изд-во С.-Петербур. гос. ун-та. С. 142-163.

- Лозовский В.М., Гиря Е.Ю., Кравцов А.Е., 2009. Мезолит Волго-Окского междуречья: технологический подход//Археологический альманах. № 20: Актуальные проблемы первобытной археологии Восточной Европы/Отв. ред. В.П. Чабай. Донецк: Донбас. С. 269-288.

- Pelegrin J., 2000. Les techniques de débitage laminaire au Tardiglaciaire: critères de diagnose et quelques réflexions//L’Europe centrale et septentrionale au Tardiglaciaire. Confrontation des modèles régionaux de peuplement: Actes de la table-ronde de Nemours, 14-16 mai 1997, Nemours. Nemours: Ed. A.P.R.AT.F. P. 73-86. (Mémoires du Musée de préhistoire d’Ile-de-France; № 7).