Мезолитические погребения Волго-Уралья

Автор: Выборнов Александр Алексеевич, Хохлов Александр Александрович, Бородулин Кирилл Игоревич

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Публикации

Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Для эпохи мезолита специалисты выделили две зоны обрядности: северная с вытянутой позой костяка и южная со скорченной. На территории Волго-Уралья вплоть до недавнего времени погребения мезолита были почти неизвестны. Поэтому целью статьи является анализ комплексов на предмет их отнесения к среднекаменному веку. Актуальность работы обусловливается слабой степенью изученности мезолитических захоронений на рассматриваемой территории. Материалы. В качестве объектов изучения выступили материалы памятников Маяк, Съезжее, Чекалино IV и Давлеканово. Для решения поставленной задачи был проанализирован археологический контекст каждого памятника. С целью выявления нескольких объектов изучения применялись планиграфический и стратиграфические методы. При структурировании погребального обряда и инвентаря использовался типологический анализ. Безынвентарность некоторых захоронений затрудняла культурно-хронологическую атрибуцию. Радиоуглеродный метод датирования был направлен на определение хронологических рамок погребений. Антропологические анализы имели целью выявление морфологических особенностей погребенных.

Волго-уралье, мезолит, погребения, хронология, антропологический тип

Короткий адрес: https://sciup.org/149146349

IDR: 149146349 | УДК: 902.01 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2024.3.6

Текст научной статьи Мезолитические погребения Волго-Уралья

DOI:

Изучение мезолитической эпохи базируется преимущественно на анализе каменного инвентаря, жилищных сооружений, а при благоприятных условиях, и костяного инвентаря. Но трудно было бы представить характеристику среднекаменного века, если бы в распоряжении специалистов не было материалов таких некрополей, как Южный Оленеостровский и Васильевский могильники. Именно эти памятники представили информацию не только о социальных и духовных аспектах, но и об отличительных показателях погребального обряда мезолита в разных регионах. Опираясь на всю совокупность имевшихся на начало 70-х гг. ХХ в. данных, для неолитических захоронений ученые предположили наличие двух групп, которые отличаются по обрядности: северная и южная. Первая характеризуется вытянутой позой погребенного, а вторая – скорченной [Матюшин, 1970, с. 167]. Эта гипотеза в дальнейшем была развита и для памятников мезолитического периода [Телегин, 1991, с. 33–43]. И ес- ли в лесных и степных территориях такое деление было достаточно четким, то для лесостепных пространств картина была не столь ясная. Ситуация осложнялась и тем, что в Среднем и Нижнем Поволжье, несмотря на интенсивные раскопки памятников каменного века, были хорошо известны лишь некрополи энеолита, типа Хвалынских. Что касается неолита и тем более мезолита, источниковая база была весьма скудная. Еще одной причиной, которая тормозила изучение мезолитических захоронений, было обнаружение костяков на памятниках, содержавших несколько разнокультурных и разновременных комплексов. И, конечно, не способствовало разработке этой темы то обстоятельство, что почти все погребения были бе-зынвентарные. Это приводит к тому, что одни и те же захоронения имеют различные научные трактовки. На территории Волго-Уралья вплоть до недавнего времени достоверные погребения мезолита были почти неизвестны. Исходя из этого, целью данной работы стал анализ имеющихся древних комплексов на возможность их отнесения к среднекаменному веку.

Материалы

До середины 90-х гг. ХХ в. у исследователей не было достаточных оснований для достоверного отнесения ряда погребений в Волго-Уралье к эпохе мезолита [Андреев, 2023]. В 1973–1974 гг. в Самарской области был исследован могильный комплекс – Съезжее I (рис. 1, 2 ). Обобщение и сопоставление нового материала позволило исследователям выделить самарскую культуру, которая дала представление об эпохе энеолита на территории лесостепного Поволжья и Приуралья. Обнаруженные артефакты поспособствовали пониманию ее культурной специфики, которая выражалась в погребальном обряде, керамической посуде и орудийной индустрии [Васильев, Матвеева, 1979].

Могильник состоял из 11 погребений, из которых было 8 одиночных и одно тройное. Два костяка (8–9) были отнесены бронзовому веку, а остальные интерпретировались как энеолитические. Могильные ямы не прослеживались, а расположение основной массы костяков (2–7) было компактно сгруппировано. Более удаленное местоположение от скопления занимали погребения 10, 11. Погребение 10 (рис. 2,III) находилось в 5 метрах к западу от основной части захоронений и принадлежало взрослому человеку. Иначе говоря, он планиграфически отделен от группы остальных костяков. Скелет лежал на спине в вытянутом положении с руками вдоль туловища. Кисти рук и ступни не сохранились. Голова была ориентирована на восток с незначительным отклонением на север. Скелет принадлежал зрелому мужчине. Опубликован череп, точнее, размеры его мозговой коробки [Шевченко, 1980]. Она крупная, мезокранная, с очень высоким сводом. Автор работы отнес ее к гиперморфному европеоидному типу, близкому к варианту из неолитических могильников Приазовья и Надпорожья. При расчистке погребения было обнаружено 2 орудия: костяной вкладышевый кинжал и еще одно изделие из кости, функцию которого установить трудно (рис. 2,6–8). Аналогичные артефакты широко представлены в культурах от мезолита [Жилин, 2019] до энеолита. Весомым доказательством принадлежности кинжала к основному погребальному комплексу стало наличие схожих изделий в материалах энеолитических могильников Саратовского Поволжья [Васильев, 1985] и обнаружение вкладышей в I Хвалынском могильнике [Агапов и др., 1990, с. 122]. Однако точной привязки микролитов к погребениям в нем не прослежено, а во II Хвалынском могильнике такие артефакты не найдены. Это позволяет высказать суждение, что вклады-шевая техника в энеолите Волго-Уралья требует дополнительной аргументации, а обнаруженные микролиты могли являться остатками мезолитической стоянки, разрушенной могильником.

Прояснить данный вопрос позволили радиоуглеродные даты по костяным орудиям могильника Съезжее I, полученные на AMS: 8031 ± 43 и 7825 ± 42 лет ВР [Выборнов и др., 2023]. Датировка по костяным орудиям, одно из которых имеет сходства с материалами Старо-Токской стоянки [Моргунова, 1983], в совокупности с изолированным положением костяка и наличием в культурном слое памятника каменного инвентаря мезолитического облика (конические и призматические нуклеусы, скребки на пластинах, резцы, острия, наконечники стрел на пластинах) позволяет отнести погребение 10 к эпохе мезолита.

Погребение 11 (рис. 2, IV ) также располагалось на достаточном отдалении от остальных. Костяк взрослого человека лежал на спине в вытянутом положении головой на север. Какой-либо сопутствующий инвентарь отсутствовал [Васильев, Матвеева, 1979]. Хронологическая атрибуция погребения затруднительна, но в связи с обнаружением на памятнике материалов эпохи мезолита и аналогичной позе погребения 10, нельзя исключать его принадлежность к данному периоду. Скелет определен как мужской [Шевченко, 1980, с. 168]. Череп неполный. Мозговой отдел скорее средний по размерам, брахикранный, низкосводный. Лицевой скелет уплощен на верхнем уровне, грушевидное отверстие узкое. Автор отнес его, как и мужской из погребения 10, к гиперморфному европеоидному варианту. Однако, на наш взгляд, по комплексу черт он иной. Скорее, с учетом некоторой грацильности, данный череп ближе к вариантам, представляющим урало-лапоноидную группу восточноевропейского севера.

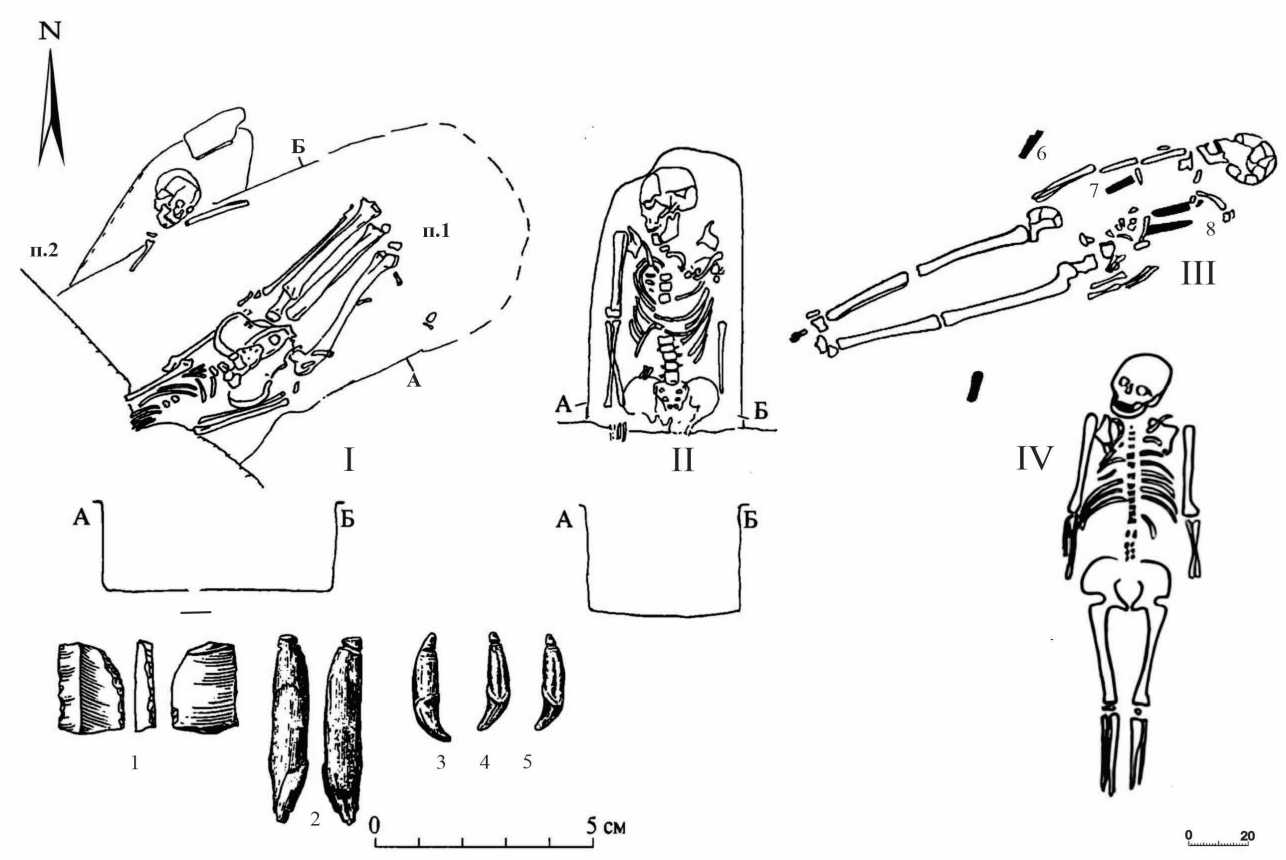

Еще одним погребальным памятником является Чекалино IV, расположенный в Самарской области на одноименной стоянке (рис. 1,3). Комплекс является разновременным от елшанской культуры раннего неолита до материалов позднего энеолита. В результате исследования памятника было обнаружено два захоронения [Мамонов, 1995]. У погребения 1 (рис. 3,I) могильная яма читалась плохо. Возможно, это связано с неглубоким залеганием костных остатков в материке. В ней находился скелет женщины 50–55 лет, поза захоронения которой имеет сильно скорченное положение на правом боку, с подложенными под голову руками. Костяк ориентирован на северо-запад, а у основания головы была обнаружена небольшая ножевидная пластина. Керамика отсутствовала. Автор раскопок допускал возможность определить его хронологическую позицию временем формирования елшанского культурного слоя. Дата захоронения получена по радиоуглеродному анализу костной ткани погребенного и определена в 8970 ± 30 лет BP (PSUAMS-4211). Самые ранние даты по елшанской культуре были получены на Чекалино IV с раковин моллюсков, которые во всех случаях при датировании удревняют результат. Несколько ранних значений связано с датировкой керамики, но стоит обратить внимание, что они выбиваются из основного массива дат хронологии раннего неолита [Археология Волго-Уралья, 2021, с. 259–260]. Наконец, есть дата по кости с Ивановской стоянки. Она имеет значение, аналогичное датам по моллюскам. Но памятник, где был обнаружен костный материал, многослойный: от раннего неолита до поздней бронзы [Моргунова, 1980]. Наличие в каменном инвентаре стоянки большого количества ножевидных пластин, что является показателем мезолитической эпохи, позволяет предполагать, что дата по кости связана именно с этими артефактами, оставленными в более раннее время, прежде чем появились носители елшанской культуры. Технология, направленная на получение ножевидных пластин, не характерна для каменной индустрии раннего неолита елшанской культуры, в которой доминировала традиция отщеповой заготовки [Андреев, 2015, с. 206], но была распространена в эпоху мезолита. Что касается полученной даты по скелету с Чекалино IV, то резервуарный эффект мог достигать до тысячи лет и более. Но и в этом случае возраст погребения будет древнее самых ранних дат елшанс-кой культуры.

Череп женщины довольно крупный, до-лихокранный, с высоким сводом. Широкий и укороченный нос, а также отчетливый альвеолярный прогнатизм придают ему в сумме экваториальные черты [Хохлов, 1996]. Происхождение такого облика, возможно, является лишь следствием своеобразной индивидуальной изменчивости в популяции. Параллельно можно обратить внимание на ряд находок подобного типа среди материалов верхнего палеолита лесостепной и лесной зон Восточной Европы (Маркина Гора, Сунгирь) и более позднего времени (Гавриловская стоянка, Катергино-Бишево и др.). Для объективного суждения о проявлении таких специфических черт на черепах севера восточно-европейской равнины этих находок еще недостаточно. Здесь необходимо также проведение специального, как можно более глубокого генетического анализа. Таким образом, погребение 1 стоянки Чекалино IV, возможно, относится к мезолитическому периоду.

Еще одно скорченное погребение было обнаружено на территории Республики Башкортостан близ г. Давлеканово на р. Дема (рис. 1,4). На территории поселения было выявлено несколько горизонтов с культурными остатками разных эпох от мезолита до РЖВ. На уровне неолитического слоя была обнаружена жилищная западина, внутри которой прослеживались остатки следов от четырех очагов. Вокруг кострищ концентрировалась основная масса находок: развалы сосудов, кости животных, двусторонне обработанные орудия. Под неолитическим слоем была обнаружена концентрация мезолитических артефактов [Матюшин, 1970]. В результате расчистки очага был выявлен костяк взрослого мужчины, присыпанный охрой (рис. 3,II). Следы могильной ямы не читались, а прослойка между погребением и очагом составляла всего лишь несколько сантиметров. Погребенный ориентирован на северо-запад и имеет скорченное положение на правом боку. Тазовые кости подверглись термическому воздействию от вышерасположенного очага неоли- тического времени и были сожжены. Сопровождающий инвентарь состоял из двух скребков, расположенных в районе груди и головы, и двух обломков небольших ножевидных пластин у колен (рис. 3,1–4) [Матюшин, 1976, с. 76–92].

Размеры черепа были опубликованы [Шевченко, 1986, с. 156]. Краниум имеет широкую и низкую, брахикраную мозговую коробку, широкий и наклонный лоб. Лицевой отдел среднеширокий и очень высокий, умеренно профилированный на верхнем уровне и резко на нижнем. Нос сильно выступает в профиль. В целом череп европеоидный, но специфический по сочетанию признаков. Ввиду этого очевидно, что он не может представлять какой-либо конкретный краниологический вариант древности.

Обстоятельство залегания костяка под неолитическими очагами позволяет датировать его не позднее неолита. Однако наличие между ними хоть и незначительной земельной прослойки не исключает возможность его мезолитического возраста. Более того, судя по стратиграфическому разрезу памятника, погребение четко расположено в мезолитическом слое [Матюшин, 1970, с. 162, рис. 2]. В антропологической литературе избегают интерпретировать этот скелет до установления хронологической позиции захоронения.

В ходе раскопок могильника у горы Маяк в Самарской области [Сташенков, 1996; Кузнецова и др., 2004] были обнаружены погребения, которые вследствие дальнейшего изучения, включая результаты радиоуглеродного датирования, получили хронологическую привязку к эпохе каменного века (рис. 1, 1 ).

Раскоп 1, погребение 2. В ходе финальной зачистки раскопа на уровне материка были обнаружены останки скелета. Контуры могильной ямы не читались на поверхности, а заполнение не отличалось от материка [Ста-шенков, 1996]. Скелет неполный и расположен не в анатомическом порядке. Сохранились лишь части черепной коробки, нижняя челюсть, фрагменты таза, рук и ног, которые были компактно уложены. Возможно, такая укладка была осуществлена преднамеренно при совершении погребального обряда еще в древности. Костяк, судя по расположению черепа, был, предположительно, ориентирован на СВ. Сопутствующий погребальный инвентарь отсутствовал. Скелет принадлежал мужчине 35–45 лет. Согласно результатам радиоуглеродного анализа, возраст костного образца из погребения составил 9810 ± 45 BP (RICH-25916.1.1) [Васильев и др., 2021, c. 24–25].

Раскоп 1, погребение 3 . Выявлено в слое материковой глины, в 0,8 м к ЮВ от погребения 2. Очертания могильной ямы не прослеживались, заполнение ямы не фиксировалось. Погребение было разрушено в древности. От скелета сохранились крупные фрагменты черепной крышки, находившиеся в двух скоплениях на расстоянии 0,25 м друг от друга, отдельные фрагменты ребер и длинные кости рук, сложенные рядом. Погребальный инвентарь отсутствовал [Васильев и др., 2021, c. 22–23].

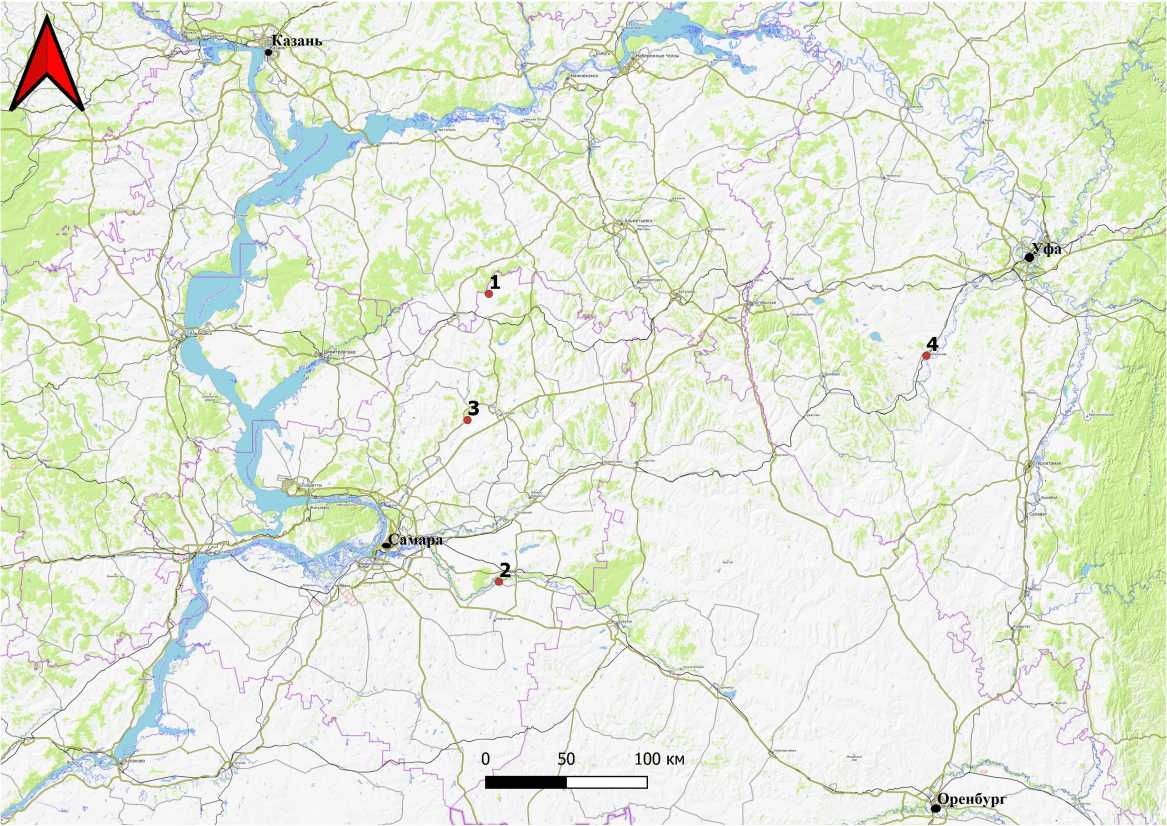

Раскоп 3, погребение 1 (рис. 2, I ). В захоронении находился неполный скелет, верхняя половина которого, включая череп, в основном была уничтожена вследствие современных карьерных работ. Сохранились фрагментированные кости поясничного отдела позвоночника, нижних ребер, отдельные тазовые, кости предплечий и нижних конечностей. Голени человека были отчленены и уложены параллельно бедрам. Положение имевшейся части скелета указывало на то, что позвоночным столбом погребенный был ориентирован на Ю-ЮЗ. В могильной яме были обнаружены: ножевидная пластина, резец лося и три клыка соболя или куницы (рис. 2, 1–5 ). Скелет принадлежал молодому мужчине возраста 20–29 лет. Он характеризуется некоторой грацильностью костей, среднеразвитым мышечном рельефом, удлиненными голенями относительно бедер [Кузнецова и др., 2004]. На основе радиоуглеродного анализа костных остатков из погребения в лаборатории ГИН РАН была получена дата 10030 ± 50 BP (GIN-11528), а в Университете Брок – 9708 ± 60 BP [Кузнецова и др., 2004]. Даже с учетом резервуарного эффекта мезолитический возраст этих захоронений не вызывает сомнений.

Раскоп 3, погребение 2 (рис. 2,I). Могильная яма была ориентирована по линии ЮЗ-СВ. Она была нарушена позднее впущенным захоронением 1. Сохранился неполный череп и отдельные фрагменты костей верхних конечностей. Они принадлежа- ли ребенку возраста 6–8 лет [Васильев и др., 2019, c. 282].

Раскоп 3, погребение 3 (рис. 2, II ). В захоронении находился неполный скелет, кости нижних конечностей отсутствовали вследствие проведенных ранее карьерных работ. Его верхняя часть располагалась на спине, а кости рук были вытянуты вдоль позвоночника. Левая плечевая кость отсутствовала, на ее месте находился плохо сохранившийся костяк новорожденного ребенка. Череп основного скелета был расположен на правой стороне. Вследствие положения скелета можно говорить о том, что человек был погребен на спине и ориентирован по линии Ю-С. Скелет принадлежал молодой женщине возраста 20– 29 лет. Череп был реставрирован. По размерам он довольно крупный, высокосводный, до-лихокранный. Лицевой отдел имеет низкие орбиты, широкий нос с очень низким переносьем, несильно выступающим в профиль. Его горизонтальная профилировка весьма умеренная на верхнем уровне и резкая на нижнем. В вертикальной норме лицевой отдел мезог-натный, а альвеолярная часть умеренно про-гнатная [Кузнецова и др., 2004, c. 135]. По комплексу черт он близок нео-энеолитическим черепам лесостепного Поволжья и Приуралья и являет собой пока хронологически самого раннего представителя группы, получившей, в том числе по ее географической локализации, наименование протоуралоидный или древнеуральский тип [Хохлов, 1996; Хохлов, 2003; Яблонский, 1998].

Изучение всех скелетов памятника Маяк I показало их морфологическую близость. В целом они представляют высокорослое население с удлиненными голенями, короткими предплечьями, саблевидными большеберцовыми костями, средне массивным сложением. К характеристикам нужно добавить долихокранию и высокий свод черепов (раскоп 3, погр. 2 и 3) специфический комплекс признаков с гетероп-розопным лицом и несильно выступающим носом. Доминирование в зубной системе черепа из погр. 3 раскопа 3 признаков западного одонтологического комплекса говорит о связи с более западными палеопопуляциями. Но это не отрицает обособления и самостоятельного развития данной мезолитической группы, что прослеживается на краниологических материалах, в том числе последующего нео-энеолитического времени Волго-Уралья. Нужно также отметить, что, по результатам последних генетических исследований [Posth et al., 2023], гаплогруппы мезолитических погребений Маяк I представлены фоновым кодом «R». Их представителей относят к кластеру северных охотников-собирателей Восточной Европы (Караваиха, Южный Олений Остров, Минино, Языково и др.). Вместе с тем отмечается специфика генетических образцов из памятника Маяк I и допускается, что эта группа, вероятно, имеет существенную примесь со стороны сибирских палеопопуляций (Мальта 1, Афонтова Гора 3, Афонтова Гора 2).

Полученные даты по двум погребениям (раскоп 1 погр. 2; раскоп 3, погр. 1) из могильника на горе Маяк показывают их принадлежность к эпохе раннего мезолита. На основе результатов антропологического исследования было высказано предположение, что все захоронения из раскопов 1 и 3 могли являться генетически родственными [Васильев и др., 2021, с. 29]. Исходя из этого, высока вероятность того, что погребения были оставлены одним населением в мезолитическое время.

Резул ьтаты

Таким образом, стратиграфические и планиграфические анализы показали, что среди некоторых памятников Волго-Уралья вполне возможно выделять погребения, которые не относятся к энеолитическим комплексам или неолитическим слоям. Из этого следует предположение об их возможном мезолитическом возрасте. Он подтверждается радиоуглеродными датами, полученными для памятников Маяк I, Съезжее I, Чекалино IV. Их значения (от 9000 до 7800 лет ВР) соответствуют среднекаменному веку. Мезолитические погребения Волго-Уралья можно разделить на два типа – в одних случаях погребенные укладывались вытянутыми на спине, а в других поза была скорченной на боку. К первому типу можно отнести погребения 10, 11 из Съезженского могильника и захоронения из могильника у горы Маяк. Второму типу характерны погребения со стоянок Чекалино IV и Давлеканово. Особенности погребальных обрядов этих групп можно трактовать их хро- нологическими различиями. Кроме того, своеобразие лесостепной зоны позволяло проникать на данную территорию отдельным группам населения из южных регионов. В пользу этих двух факторов свидетельствует и определенная специфика антропологических типов выделенных групп.

ПРИМЕЧА НИЕ

1 Статья публикуется при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 22-18-

00194) «Эпохальная трансформация культурного и физического облика населения юга Среднего Поволжья и Приуралья в период неолит – ранний железный век по источникам археологии, антропологии, генетики».

The article is published with the support of a grant from the Russian Science Foundation (project No. 22-18-00194) «Epochal transformation of the cultural and physical appearance of the population of the south of the Middle Volga region and the Urals during the Neolithic – Early Iron Age according to sources of archaeology, anthropology, genetics».

ПРИЛОЖЕНИЯ

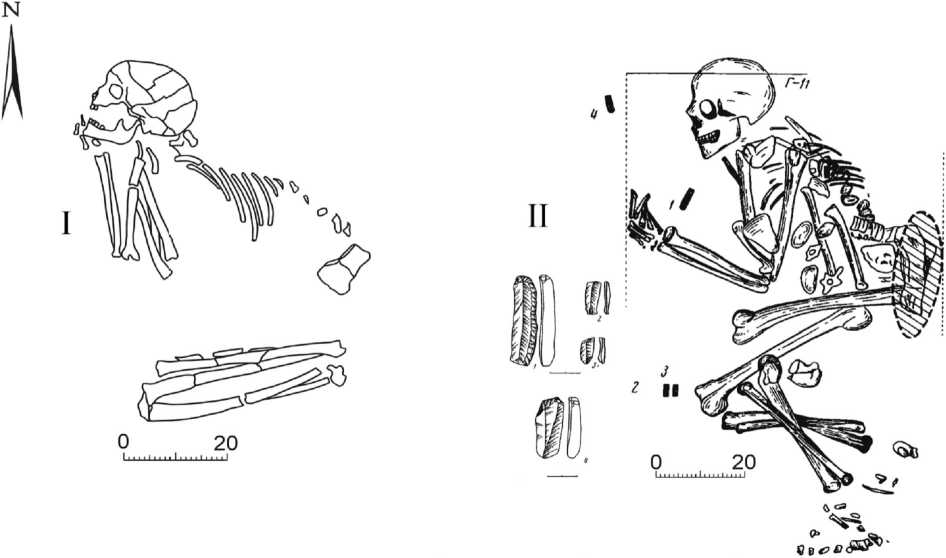

Рис. 1. Расположение мезолитических погребений:

1 – могильник Маяк I; 2 – могильник Съезжее I; 3 – стоянка Чекалино IV; 4 – поселение Давлеканово Fig. 1. Location of Mesolithic burials:

1 – cemetery Mayak I; 2 – cemetery Syezzhee I; 3 – site Chekalino IV; 4 – site Davlekanovo

Рис. 2. Планы погребений Маяк I, раскоп 3 и Съезжее I:

I – план погребений 1–2, могильник Маяк I, раскоп 3 (инвентарь из погребения 1: 1 – кремень; 2–5 – кость); II – план погребения 3, могильник Маяк I, раскоп 3 (по: [Кузнецова и др., 2004, рис. 6]);

III – погребение 10, могильник Съезжее I ( 6–7 – обломки вкладышевого костяного ножа;

8 – орудие из трубчатой кости); IV – погребение 11, могильник Съезжее I (по: [Васильев, Матвеева, 1979, рис. 2])

Fig. 2. Burial plans of Mayak I, excavation 3 and Syezzhee I:

I – plan of burials 1–2, Mayak I cemetery, excavation 3 (inventory from burial 1: 1 – flint;

2 – 5 – bone); II – plan of burial 3, Mayak I cemetery, excavation 3 (after: [Kuznetsova et al., 2004, fig. 6]);

III – burial 10, Syezzhee I cemetery ( 6–7 – fragments of a bone knife for inserts from plates;

8 – tubular bone object); IV – burial 11 Syezzhee I cemetery (after: [Vasil’ev, Matveeva, 1979, fig. 2])

Овал из пунктира обозначает границу обожженых костей Сплошной линией обозначена линия бровки Точками обозначены границы врезки на профиле

An oval of dotted lines marks the border of burnt boners A solid line indicates the edge line

The dots indicate the border of the cut to the profile

Рис. 3. План погребений Чекалино IV и Давлеканово:

I – погребение 1 стоянки Чекалино IV (по: [Мамонов, 1995, рис. 3]);

II – план погребения Давлеканово ( 1, 4 – скребки; 2, 3 – ножевидные пластины) (по: [Матюшин, 1970, рис. 5]) Fig. 3. Burial plan of Chekalino IV and Davlekanovo:

I – burial 1, site Chekalino II (after: [Mamonov, 1995, fig. 3]);

II – burial, site Davlekanovo ( 1, 4 – scrapers; 2, 3 – flint plates) (after: [Matyushin, 1970, fig. 5])

Список литературы Мезолитические погребения Волго-Уралья

- Агапов С. А., Васильев И. Б., Пестрикова В. И., 1990. Хвалынский энеолитический могильник. Саратов: Изд-во СГУ. 159 с.

- Андреев К. М., 2015. Характеристика ранненеолитической кремниевой индустрии елшанской культуры лесостепного Поволжья // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 17, № 3. С. 198–211.

- Андреев К. М., 2023. Мезо-неолитические погребения в лесостепном Поволжье (проблемы интерпретации) // Искусство и погребальный обряд позднекаменного века. Самара ; СПб: ИИМК РАН. С. 25–26.

- Археология Волго-Уралья: в 7 т. Каменный век. 2021. Казань: Изд-во АН РТ. Т. 1. 444 с.

- Васильев И. Б., 1985. Могильник мариупольского времени в Липовом овраге на севере Саратовской области // Древности Среднего Поволжья. Куйбышев: КГУ. С. 3–19.

- Васильев И. Б., Матвеева Г. И., 1979. Могильник у с. Съезжее на р. Самара // Советская археология. № 4. С. 147–166.

- Васильев С. В., Боруцкая С. Б., Сташенков Д. А., Кочкина А. Ф., Кузьмин Я. В., Боуден М., 2021. Археолого-антропологический анализ новых материалов из могильника Маяк I // Поволжская археология. № 3 (37). С. 22–31.

- Васильев С. В., Боруцкая С. Б., Халдеева Н. И., Харламова Н. В., Герасимова М. М., 2019. Мезолитическое население Среднего Поволжья по данным могильника Маяк // Верхнедонской археологический сборник. Вып. 11. Липецк: ЛГПУ. С. 279–293.

- Выборнов А. А., Лебедева (Овчинникова) Н. В., Овчинников А. Ю., Хохлов А. А., 2023. Обзор погребальных памятников неолита и энеолита лесостепного Волго-Уралья в контексте радиоуглеродных дат // Прочнее меди: сб. ст. к 80-летию В. А. Дергачева. Кишинэу: Stratum Plus. С. 243–258.

- Жилин М. Г., 2019. Вкладышевые кинжалы и охотничьи ножи в мезолите Восточной Европы // Краткие сообщения Института археологии. Вып. 255. С. 50–70.

- Кузнецова Л. В., Ластовский А. А., Сташенков Д. А., Хохлов А. А., 2004. Комплекс памятников каменного века на горе Маяк в Самарском Заволжье // Российская археология. № 1. С. 126–139.

- Мамонов А. Е., 1995. Елшанский комплекс стоянки Чекалино IV // Древние культуры лесостепного Поволжья. Самара: СГПУ. С. 3–25.

- Матюшин Г. Н., 1970. Неолитическое поселение и погребение у г. Давлеканово на Южном Урале // Советская археология. № 4. C. 160–168.

- Матюшин Г. Н., 1976. Мезолит Южного Урала. М.: Наука. 368 с.

- Моргунова Н. Л., 1980. Ивановская стоянка эпохи неолита-энеолита в Оренбургской области // Проблемы эпохи энеолита степной и лесостепной полосы Восточной Европы. Оренбург: ОГПИ. С. 106–122.

- Моргунова Н. Л., 1983. Старо-Токская мезолитическая стоянка // Древние памятники на территории Восточной Европы. Воронеж: ВГПИ. С. 28–40.

- Сташенков Д. А., 1996. Памятники эпохи раннего средневековья у с. Сидельниково // Краеведческие записки. Вып. VIII. Самара: СОИКМ. С. 223–236.

- Телегин Д. Я., 1991. Неолитические могильники мариупольского типа. Киев: Наукова думка. 91 с.

- Хохлов А. А., 1996. Новые краниологические материалы эпохи неолита с территории лесостепного Поволжья в связи с проблемой происхождения уральской расы // Вестник антропологии. Вып. 1. С. 121–141.

- Хохлов А. А., Яблонский Л. Т., 2003. Древнейшие антропологические материалы из Среднего Поволжья (предварительное сообщение) // Контактные зоны Евразии на рубеже эпох. Самара: СГСПУ. С. 25–28.

- Шевченко А. В., 1980. Антропологическая характеристика населения черкаскульской культуры и вопросы его расогенеза // Современные проблемы и новые методы в антропологии. Л.: Наука. С. 136–183.

- Шевченко А. В., 1986. Антропология южнорусских степей в эпоху бронзы // Антропология современного и древнего населения европейской части СССР. Л.: Наука. С. 121–215.

- Яблонский Л. Т., 1998. Ареал «протоуралоидов» (к постановке вопросов) // 1-ая Международная конференция «Раса: Миф или Реальность»: тезисы. М.: Старый Сад. С. 95–96.

- Posth C., Yu H., Ghalichi A. et al., 2023. Palaeogenomics of Upper Palaeolithic to Neolithic European huntergatherers // Nature. Vol. 615. P. 117–126. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-023-05726-0