Миграции аланов и германцев в равнинный и Горный Крым в конце I - III в

Автор: Айбабин А.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 268, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассказы Зосима и Зонары о переправе германцев с европейского берега пролива на азиатский дают основание говорить о нападениях германцев на Боспор не из низовья реки Танаис, а с территории Равнинного Крыма. Очевидно, незадолго до похода в столицу Боспорского царства (не ранее 252 г.) для захвата кораблей германцы уже обосновались в Таврике. Свидетельства письменных источников и археологические данные фиксируют появление аланов в западной части Внутренней гряды Крымских гор в начале II в. и миграцию германцев и аланов около середины III в. в Горный Крым.

Сарматы, аланы, германцы, готы, горный крым, боспор, херсонес

Короткий адрес: https://sciup.org/143180131

IDR: 143180131 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.268.32-45

Текст статьи Миграции аланов и германцев в равнинный и Горный Крым в конце I - III в

В последние десятилетия исследователи активно обсуждают историю и хронологию расселения аланских и германских племен в Таврике. Для воссоздания их миграций в конце I – середине III в. н. э. важен анализ информации письменных источников и данных археологических раскопок.

В рассматриваемое время территория Крымского полуострова была разделена между Позднескифским царством, занимавшим плодородные земли в низовьях маленьких речушек Черная, Бельбек, Кача, Альма и возвышенности Третьей гряды Крымских гор, Херсонесом и Боспорским царством.

Согласно Иосифу Флавию, в 72 г. аланы уже кочевали в Приазовье: «Племя алан есть часть скифов, живущая вокруг Танаида и Меотийского озера» ( Josеphus. Jew. war. VII. 7.4; Латышев , 1890. С. 484). Плиний в завершенной в 77 г. «Естественной истории» помещал аланов к северу от Истра ( Pliny. Libr. IV.80; Кулаковский , 2000. С. 59). Географ Клавдий Птолемей (100–160 гг.)

1 Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках госзадания № FZEG-2020-0029 по теме «Влияние Византийской империи на исторические процессы в средневековом Крыму».

локализовал скифов-аланов там же, где и Иосиф Флавий ( Латышев , 1890. С. 231), а боспорян – по берегам Киммерийского Боспора (Там же. С. 239). О соседних с Боспором аланах знал и Лукиан Самосатский (около 120 – после 180 г.) (Там же. С. 559). Аммиан Марцелин в составленном в 390-х гг. описании вторжения в Причерноморье и Приазовье гуннов именовал танаитами ( Аммиан Марцелин . Кн. XXXI: 1, 3 ) аланов, обитавших в низовьях реки Танаис.

По утверждению М. И. Ростовцева, в I – перв. пол. III в. под влиянием сарматов и аланов боспорцы значительно иранизировались. Многие жители и правители имели иранские имена ( Ростовцев , 1918. С. 152–162, 164; Rostovzeff , 1936. Р. 96, 97). Со II в. до н. э. на некрополях боспорских городов хоронят в подбойных могилах с продолговатой входной ямой и с подбоем для умершего в ее длинной стене. Подобные по конструкции могилы характерны для сарматских могильников Поволжья и Приуралья ( Цветаева , 1951. С. 73, 74; Сорокина , 1957. С. 32, 44, 51; Шелов , 1972. С. 234; Арсеньева , 1977. С. 102; Арсеньева и др ., 2001. С. 176, 177; Ajbabin , 2011. S. 96–104).

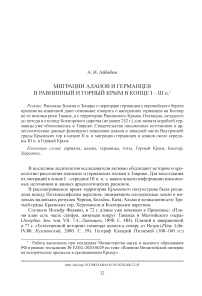

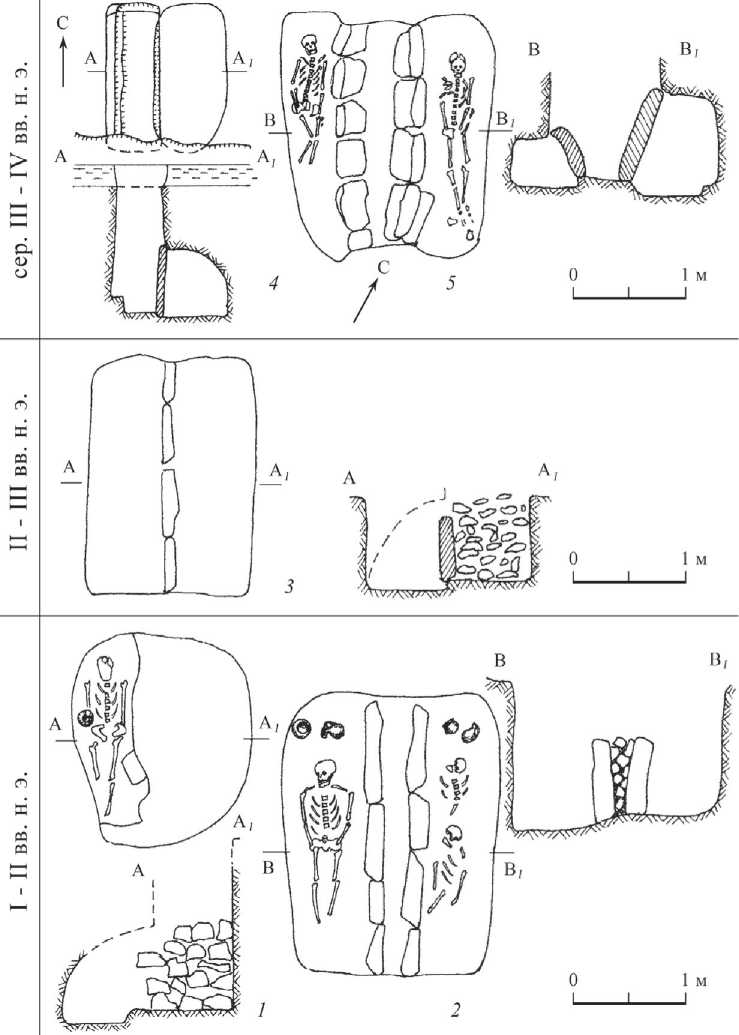

Во II в. аланы уже жили на территории Боспорского царства. Стела с надписью 208 г., поставленная сыном главного переводчика аланов, указывает на функционирование в боспорской администрации штата переводчиков (КБН. № 1053). Со II в. на территории царства погребали в Т-образных в плане склепах – с длинным дромосом (входной ямой), более узким коридором и погребальной камерой ( Сорокина , 1957. С. 44, 45; Арсеньева и др. , 2001. С. 53, 54. Табл. 65–68; Ajbabin , 2011. S. 14, 16, 18. Abb. 7: 2 ). Описанные склепы отличаются от известных в Крыму скифских склепов I – перв. пол. III в. (рис. 1: 1, 2 ), у которых отсутствовал коридор между дромосом и камерой ( Айбабин , 1987. С. 190, 192; Айбабин, Хайрединова , 2017. С. 41, 42; Ajbabin , 2011. S. 14. Abb. 6; Высотская , 1994. С. 55; Пуздровский , 2007. С. 111). Этот элемент с I в. н. э. типичен для конструкции аланских катакомб Центрального Предкавказья ( Абрамова , 1970. С. 94; 1987. Рис. 30: 2 ; 1993. Рис. 40: 2 ; 48: 1, 2, 4, 5 ; Айбабин, Хайрединова , 2017. С. 41, 42).

Cарматы и аланы на Боспоре изготовляли лепные сосуды, подобные аланским, обнаруженным в низовьях Дона, в Прикубанье, на Северном и Центральном Кавказе ( Арсеньева , 1969. С. 196. Табл. VIII: 3 ; Кастанаян , 1981. С. 122, 123, 131–133; Власов , 2007. С. 191–200; Ajbabin , 2011. S. 18).

М. И. Ростовцев датировал «скорее I в., чем II в.» фрагмент декрета из Херсонеса в честь неизвестного, удостоившегося почестей за оборону города во время какой-то войны. В седьмой строке М. И. Ростовцев восстановил: «скифов и сарматов, и союзников – [Σκυθᾶ]ν καὶ Σαυροματᾶν καὶ σ[υμμάχων]» ( Ростовцев , 1916. С. 13, 14). Ему возразил Т. Сарновски, напомнивший о том, что В. В. Латышев считал «Σαυροματᾶν» именем одного из царей Боспора (IOSPE I2, 369; Сарновски , 2006. С. 124). Однако, как отмечал М. И. Ростовцев, имя царя не могли написать без титула ( Ростовцев , 1916. С. 14). И. А. Макаров предложил свой вариант восстановления 7-й и 8-й строк: «[--- Σκυθᾶ?]ν καὶ Σαυροματᾶν καὶ συ̣[λήσας ---] [--- ἐποίησ]εν χώραν πυρίφλεκτο[ν ---] – [скиф]ов и сарматов и раз[грабив] сжег территорию» ( Макаров , 2017. № 61). Вместо «территория» логичнее читать «хора». Так называли сельскую округу Херсонеса.

По предположению А. Е. Пуздровского, сарматы в конце I – начале II в. вторглись в Юго-Западный Крым и разрушили в Северо-Западном и Центральном

Рис. 1. Планы и разрезы позднескифских, сарматских и аланских склепов І–ІІ ( 1, 2 ) и IV – начала V ( 3–5 ) вв.

1 – Неаполь скифский (по: Высотская , 1987. Рис. 2: 6 ); 2 – Усть-Альма, склеп 138 (по: Высотская , 1994. Рис. 22: 1 ); 3–5 – Инкерман ( 3 – склеп 25; 4 – склеп 10; 5 – склеп 31)

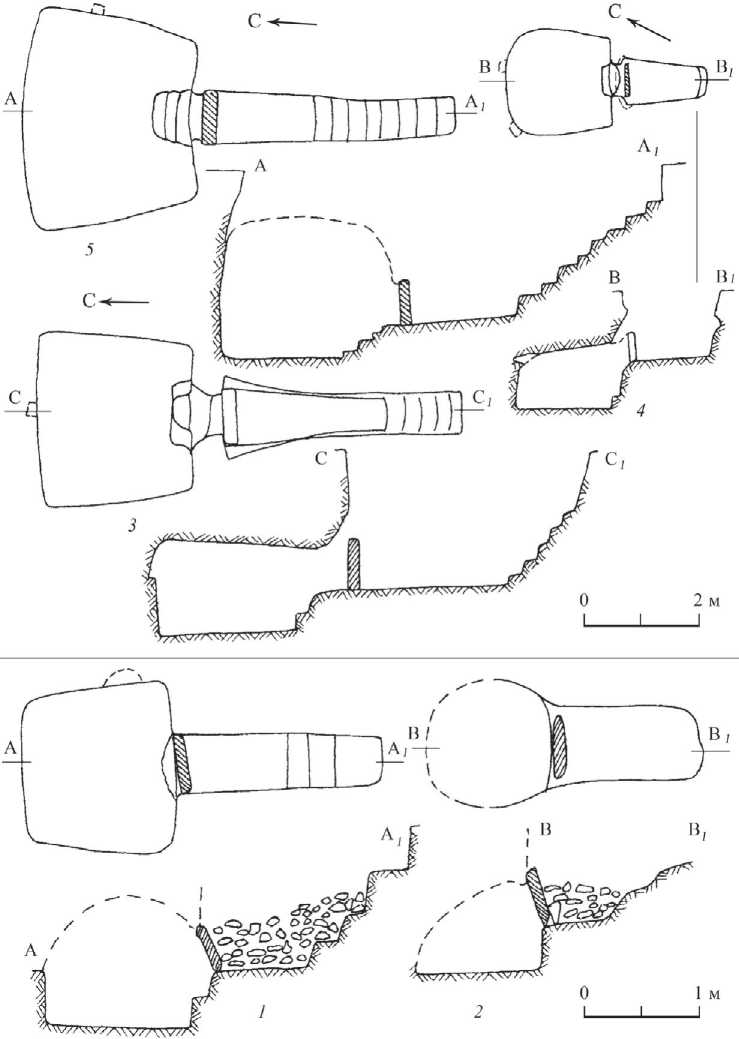

Крыму скифские поселения ( Пуздровский , 2001. С. 108, 109). И. И. Гущина, Т. Н. Высотская, А. Е. Пуздровский и др. связывали с расселением сарматов в Юго-Западном Крыму распространение в I в. н. э. в регионе могильников с захоронениями в подбойных и ямных могилах с заплечиками ( Гущина , 1967. С. 41–43; Высотская , 1987. С. 57, 58; Пуздровский , 2007. С. 109, 110). По мнению Т. Н. Высотской, в первые века н. э. у сарматов практику хоронить в подбойных могилах позаимствовали и скифы, засыпавшие входные ямы камнями. По ее утверждению, на некрополях Заветное (рис. 2: 2 ), Скалистое II (рис. 2: 3 ) и III, Усть-Альма (рис. 2: 1 ), Бельбек I и III и Неаполя Скифского в сарматских подбойных могилах входные ямы зачастую засыпаны грунтом, но некоторые заложены камнями ( Высотская , 1987. С. 57, 58. Рис. 3: 3–9 ; Пуздровский , 2007. С. 110).

В 2018 г. в современном селе Фронтовое в результате новостроечных работ экспедицией Института археологии РАН раскопан новый некрополь конца I – начала V в. На его территории зачистили ингумации в подбойных могилах и в двенадцати склепах. В нескольких подбоях помещены остатки кремации ( Свиридов, Язиков , 2019. С. 186). Подбойные могилы состоят из засыпанной землей входной ямы с одним или двумя подбоями для захоронений в ее боковых бортах. Подбои закладывали камнями и плитами. В них преобладали комплексы инвентаря, датированные концом I – серединой III в. (Там же. С. 186–197. Рис. 2–4). По конструкции они аналогичны известным в Восточном (рис. 2: 5 ) и Юго-Западном Крыму сарматским могилам (рис. 2: 1–4 ) ( Гущина , 1967. С. 43; Айбабин , 1984. С. 11; Высотская , 1987. С. 57–58; Богданова , 1989. С. 22, 23; Скрипкин , 2017. С. 186).

В Т-образных в плане склепах (с длинным узким дромосом, заложенным плитой входом в более узкий входной коридор и погребальной камерой) содержался инвентарь IV – начала V в. ( Свиридов, Язиков , 2019. С. 198; Гавритухин и др. , 2020). Склепы из Фронтового идентичны аланским (рис. 1: 3–5 ) ( Ajbabin , 2011. S. 14. Abb. 6: 3–6 ).

Единственным достоверным письменным источником, говорящим о присутствии алан в интересующий нас период в граничащем с Херсонесом регионе Позднескифского царства, является поврежденный текст энкомия из Пантика-пея. В восхвалении командира боспорского войска идет речь о царях аланов – «Ἀλανῶν βασὶλεῦσιν», о походе чествуемого через Таврику в Херсонес, о встрече близ города с прибывшими для заключения союза с аланами царями (варваров), которых чествуемый «отвратил» от договора, о его «войне со скифами и подчинении тавров». В тексте также упомянуты боспорский царь Савромат и племена, живущие у Меотиды ( Виноградов, Шестаков , 2005. С. 43, 44; Сапрыкин , 2005. С. 46). В энкомии не прояснены причины и длительность нахождения алан близ Херсонеса. В надписи не сохранились дата энкомия и указание об этносе царей, желавших заключить союз с аланами. По косвенным признакам С. Ю. Сапрыкин и В. Н. Парфенов синхронизировали энкомий с годамии правления Савро-мата I (93/4–123/4 гг.) ( Сапрыкин, Парфенов , 2012), а А. И. Иванчик – Савро-мата III (229/30–231/2 гг.) или, возможно, заключительными годам правления Савромата I ( Иванчик , 2013. С. 62–64). Датировка перв. пол. III в. не приемлема, поскольку в энкомии упомянуты тавры. Самая поздняя информация о них в надписях с Боспора датирована I в. (КБН. № 39, 40).

Рис. 2. Планы и разрезы позднескифских, сарматских и аланских подбойных могил І–ІV вв.

1 – Усть-Альма, могила 36 (по: Высотская , 1994. Рис. 23: 6 ); 2 – Заветное, могила 206 (по: Богданова , 1989. Табл. 11: 13 ); 3 – Скалистое II (по: Высотская , 1987. Рис. 3: 7 ); 4 – Инкерман, могила 25; 5 – Заморское, могила 13

В 238 г. германские племена готов и карпов атаковали границы Римской империи и захватили причерноморский город Истрию. Нападения готов и карпов возобновились в 248 г. ( Wolfram , 1990. Р. 56–61). Ю. А. Кулаковский и Б. С. Бахрах, ссылаясь на составленный в IV в. труд «История Августов» (лат. Historiae Augustae – HA), утверждали, что аланы с 240-х гг. участвовали в нападениях германцев на дунайские провинции ( Кулаковский , 2000. С. 69; Bachrach , 1973. Р. 15). Однако не все рассказы автора HA о столкновениях римлян с аланами достоверны. Например, описание гибели императора Гордиана III в 242 г. в бою с аланами близ Филиппополя (HA. Les Trois Gordiens, XXXIV, 4) не подтвердил Зосим, сообщавший о кончине Гордиана III в 244 г. ( Zosime , 1971. P. 24, 144: XX, 1). В HA идет речь о набегах аланов в Северную Италию и Галлию. Пленных аланов и готов в 273 г. провели на триумфе Аврелиана (270– 275 гг.) ( Bachrach , 1973. Р. 15): «Gothi, Halani, Roxolani, Sarmati… – готы, аланы, роксаланы, сарматы…» (HA. Le Divin Aurélien, XXXIII, 4, 5).

В завершенном в 551 г. труде Иордана упомянуто о расселении готов на землях аланов «…около Меотийского болота» ( Иордан , 1997. С. 66, 68), но отсутствует информация о времени их появления в Приазовье. Согласно HA, Аврелиан уже воевал с меотийцами (HA. Le Divin Aurélien, XVI, 3–4; XVII, 2). Готы могли захватить аланские кочевья в Подонье и Приазовье около середины III в. и вынудить последних мигрировать в Равнинный и Горный Крым ( Кулаковский , 2000. С. 70–73).

В 250-е гг. начались набеги германцев на города Боспорского царства. По Зо-симу, это случилось при Валериане (253–259 гг.), когда жившие в бассейне Истра (Дунай) бораны, готы, карпы и уругунды напали на Иллирик и Италию. По словам Зосима, правитель Боспора, «…боясь за себя… предоставил скифам проход через Боспор в Азию, переправив их на собственных судах» ( Zosime , 1971. P. 30: XXXI, 1–3). Зосим скифами называл готов или боранов, а писавший в начале IX в. историк Георгий Синкелл – готов ( George Synkellos , 2002. P. 539, 547). Современник походов епископ Неокесарии Понтийской Григорий Чудотворец (Γρηγόριος ὁ Θαυματουργός) в каноническом послании (Canon V) о последствиях одного из морских рейдов назвал его участников борадами и готами (Βοράδοι καὶ Γότθοι) ( Gregorii cognomento Thaumaturgi , 1857. P. 1037, 1038). Очевидно, у него дан искаженный или иной вариант известного по Зо-симу этнонима – бораны ( Zosime , 1971. P. 30: XXXI, 1). Первый поход готов через Боспор можно синхронизировать с последним годом правления узурпатора Фарсанза – 255 г. ( Айбабин , 2016. С. 14–17). В 256 г. германцы совершают на боспорских судах повторный рейд на римские города в Восточном Причерноморье – Фасис, Питиунт, Трапезунт и прилегающую область ( Zosime , 1971. P. 31, 32: XXXII, 2, 3; XXXIII). По мнению Х. Вольфрама, об этом походе идет речь и в каноническом послании Григория Чудотворца ( Wolfram , 1990. Р. 62, 63). Историк перв. пол. XII в. И. Зонара, компилировавший сочинение защитника Афин Публия Геренния Дексиппа о нападении готов в 267 г., писал о части «скифов» (германцев), которые после грабежей в Италии, Македонии и Греции при Трибониане Галле и Волузиане (252–253 гг.) по суше достигли Боспора и, переправившись через Меотиду, разорили хору каких-то городов ( Zonaras , 1844. S. 589, 590: XII, 21).

Рассказы Зосима и Зонары о переправе германцев с европейского берега пролива на азиатский дают основание говорить о нападениях германцев на Боспор не из низовьев реки Танаис, а с территории Равнинного Крыма ( Айбабин, Хайреди-нова , 2017. С. 29, 33). Очевидно, незадолго до похода в столицу Боспорского царства (не ранее 252 г.) для захвата кораблей германцы уже обосновались в Таврике.

Римские гарнизоны еще в 250 г. защищали Херсонес и округу ( Сарновски , 2017. С. 353). Вероятно, в связи с необходимостью укрепить оборону границы на Дунае римские войска вскоре вывели из Херсонеса, Гавани Символа (Συμβόλων λιμήν) (Балаклавы) и Харакса ( Айбабин, Хайрединова , 2017. С. 26).

Хронологию вторжения германцев в Равнинный и Горный Крым маркируют и археологические находки. На территории оставленного скифами в конце I – начале II в. Южно-Донузлавского поселения найден германский умбон, аналогичный обнаруженным в Польше и Скандинавии в погребениях германцев, относимых к 220/230–260/270 гг. ( Казанский , 2006. С. 28). Возможно, германцам принадлежал найденный у села Долинное (долина реки Кача) клад, состоящий из серебряных римских монет антонианов и дакийской карпской фибулы. Че-каненая в 251 г. позднейшая монета клада ( Hercen , 1995) фиксирует вероятную дату описанных событий – первый год правления Трибониана Галла и Волузиа-на (252 г.) ( Ajbabin , 2011. S. 28).

Достигнувшие Третьей гряды Крымских гор германцы уничтожили Позднескифское государство и большую часть его населения, разрушив в Предгорном Крыму его столицу Неаполь, городища Усть-Альма, Алма-Кермен и иные поселения. На городищах Неаполь и Алма-Кермен в верхнем слое обнаружены десятки скелетов и поврежденных черепов непогребенных людей, погибших во время нападения ( Высотская , 1972. С. 60, 61, 187; 1979. С. 200–202). После погрома на этих городищах, а также на позднескифских городищах в Кермен-Кы-ре, Джалман и Добром жизнедеятельность не возобновилась ( Пуздровский и др ., 2001. С. 36). Прежнее сарматское население сохранилось в низовьях реки Бельбек и на склонах Внутренней гряды Крымских гор в долине реки Бодрак. Во втор. пол. III в. еще продолжали хоронить на могильниках Бельбек I, II, III, Скалистое III и Фронтовое 3.

Материалы многолетних археологических раскопок в Горном Крыму дополняют скудную информацию упомянутых выше письменных источников о миграционной активности варваров в регионе. В незаселенных во II – перв. пол. III в. районах Горного Крыма, а именно на границе хоры Херсонеса – в низовьях реки Черная, на склонах Внутренней и Главной гряд Крымских гор, на Южном берегу – около середины III в. возникла новая археологическая культура, представленная поселениями и некрополями с кремациями и трупоположениями. Комплексное изучение свойственных этой культуре погребальной обрядности, деталей традиционного костюма, оружия и бытовой утвари позволило обосновать дату ее возникновения, проследить ее эволюцию, а также этническую принадлежность ее носителей.

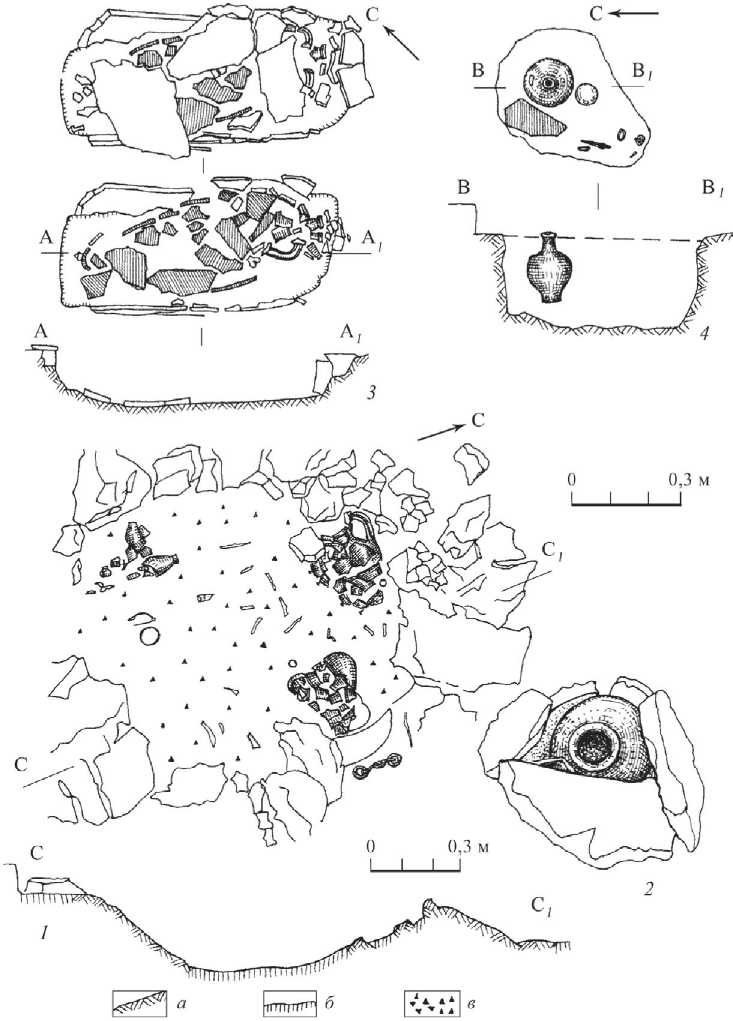

Некрополи с кремациями обнаружены на юго-восточном склоне горы Ча-тыр-Даг, на мысе Ай-Тодор близ заброшенной римлянами крепости Харакс, в Партените и на Черной речке. На территории некрополей кремация всегда совершалась в стороне от могилы. Выявлены захоронения с прахом в урнах (рис. 3),

Рис. 3. Планы и разрезы германских захоронений с кремацией из Крыма а – надматериковая глина; б – материк; в – остатки сожжения

1 – Харакс, могила 34/1977; 2 – Черная Речка, могила 21; 3 – Чатыр-Даг, могила 1; 4 – Харакс, могила 35/1977

стоящих либо в каменных ящиках (рис. 3: 2, 3 ), либо в ямах, перекрытых бутовыми камнями (рис. 3: 1, 4 ), либо в маленьких засыпанных грунтом ямах. Прах также компактно складывали в небольшую яму, затем засыпанную землей или забросанную камнями. Анализ погребального инвентаря позволил датировать погребения с кремациями втор. пол. III – перв. пол. V в. ( Ajbabin , 2011. S. 18, 20; Айбабин , 2015. С. 317, 318).

Кремация не могла распространиться в Юго-Западном Крыму после середины III в. из Херсонеса. Известные там погребения с трупосожжением по конструкции и деталям обряда отличаются от горнокрымских.

Захоронения, открытые на Южном берегу, подобны одновременным германским погребениям на некрополях пшеворской, вельбарской и черняховской культур в Северном и Восточном Причерноморье ( Никитина , 1974. С. 61–66, 81–90; Кухаренко , 1980. С. 64, 74, 76). Могилы с урнами в каменных ящиках или в перекрытых бутовыми камнями ямах, равно как могилы с прахом, сложенным в забросанную камнями ямку, близки германским захоронениям с кремациями римского периода в Норвегии ( Kazanski , 1991. Р. 496, 497). Для упомянутых германских кремаций характерны прослеженные и в кремациях из Юго-Западного Крыма многие детали обряда: наличие керамических и стеклянных сосудов, разнообразного инвентаря, остатков пищи и костра, обычай закрывать урны черепками или сосудами, малочисленность оружия и отдельные категории инвентаря: фибулы, ведерковидные подвески, керамика с биконическим туловом ( Никитина , 1985. С. 82–88. Табл. II; IIа; IIIa; XXII–XXIV). Близ Харакса, на склоне Чатыр-Дага и в Партените в могилах много монет, что является локальной особенностью обряда. Как видим, рассмотренные крымские погребения с кремацией оставлены германцами ( Айбабин , 1996. С. 295).

На некрополях с ингумациями на Черной речке, в Инкермане, Килен-Балке, Озерном, Тенистом, на плато Мангуп, в Сувлу-Кая (Бахчисарай) ( Масякин и др. , 2013), Перевальном и др. хоронили с конца перв. пол. III в. На некрополях преобладали захоронения, совершенные по обряду трупоположения в погребальных сооружениях двух типов: в Т-образных в плане склепах, состоящих из длинного дромоса (входной ямы), заложенного плитой более узкого входного коридора, и погребальной камеры (рис. 1: 3–5 ); в подбойных могилах с засыпанной землей входной ямой с нишей в одном или обоих ее бортах (рис. 2: 4 ). На Черной речке, в Озерном и Красном Маке в подбоях зафиксированы остатки деревянных колод. Прослеженные на могильниках с Т-образными склепами и подбойными могилами этнопоказательные признаки (конструкция, обряд захоронения и инвентарь) аргументируют принадлежность рассмотренных погребальных сооружений аланам ( Ajbabin , 2011. S. 96–104).

Таким образом, свидетельства письменных источников и археологические данные фиксируют появление аланов в западной части Внутренней гряды Крымских гор в начале II в. и миграцию германцев и аланов около середины III в. в Горный Крым.

Список литературы Миграции аланов и германцев в равнинный и Горный Крым в конце I - III в

- Абрамова М. П., 1970. Исследования Нижне-Джулатского могильника в 1967 г. // КСИА. Вып. 124. С. 88–95.

- Абрамова М. П., 1987. Подкумский могильник. М.: Наука. 184 с.

- Абрамова М. П., 1993. Центральное Предкавказье в сарматское время (III в. до н. э. – IV в. н. э.). М.: ИА РАН. 240 с.

- Айбабин А. И., 1984. Проблемы хронологии могильников Крыма позднеримского времени // СА. № 1. С. 104–122.

- Айбабин А. И., 1987. Этническая принадлежность могильников Крыма IV – первой половины VII вв. н. э. // Материалы к этнической истории Крыма. Киев: Наукова думка. С. 164–199.

- Айбабин А. И., 1996. Население Крыма в середине III – IV вв. // МАИЭТ. Вып. V. C. 290–303.

- Айбабин А. И., 2015. О локализации области Дори // МАИЭТ. Вып. XX. С. 311–332.

- Айбабин А. И., 2016. Аланы и германцы в Боспорском царстве во второй половине III в. // Античная древность и Средние века. Т. 44. Екатеринбург. С. 10–23.

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. А., 2017. Крымские готы страны Дори (середина III – VII в.). Симферополь: Антиква. 366 с.

- Аммиан Марцелин, 1996. Римская история / Пер. Ю. А. Кулаковского, А. И. Сонни. СПб.: Алетейя. 570 с.

- Арсенева T. М., 1969. Лепная керамика Танаиса // Античные древности Подонья – Приазовья / Отв. ред. Д. Б. Шелов. М.: Наука. С. 173–219. (МИА; № 154.)

- Арсеньева Т. М., 1977. Некрополь Танаиса. М.: Наука. 152 с.

- Арсеньева Т. М., Безуглов С. И., Толочко И. В., 2001. Некрополь Танаиса. Раскопки 1981–1995 гг. М.: Палеограф. 275 с.

- Богданова Н. А., 1989. Могильник первых веков нашей эры у с. Заветное // Археологические исследования на юге Восточной Европы. М.: ГИМ. С. 17–70. (Труды ГИМ; вып. 70.)

- Виноградов Ю. Г., Шестаков С. А., 2005. Laudatio funebris из Пантикапея // ВДИ. № 2. С. 42–44.

- Власов В. П., 2007. Боспор и миграционные процессы в Крыму в первые века н. э. // Боспорские исследования. Вып. XVI. Симферополь. С. 191–202.

- Высотская Т. Н., 1972. Поздние скифы в Юго-Западном Крыму. Киев: Наукова думка. 192 с.

- Высотская Т. Н., 1979. Неаполь – столица государства поздних скифов. Киев: Наукова думка. 206 с.

- Высотская Т. Н., 1987. Этнический состав населения Крымской Скифии // Материалы к этнической истории Крыма. Киев: Наукова думка. С. 40–67.

- Высотская Т. Н., 1994. Усть-Альминское городище и некрополь. Киев: Киевская акад. евробизнеса. 206 с.

- Гавритухин И. О., Свиридов А. Н., Язиков С. В., 2020. Могильник римского времени Фронтовое 3 в Юго-Западном Крыму (предварительное сообщение) // РА. № 2. С. 91–110.

- Гущина И. И., 1967. О сарматах в Юго-Западном Крыму (По материалам некоторых могильников I–IV вв.) // СА. № 1. С. 40–51.

- Иванчик А. И., 2013. Новые данные о римском военном присутствии на Боспоре // ВДИ. № 1. С. 59–77.

- Иордан, 1997. О происхождении и деяниях гетов. Getica / Пер. и коммент. Е. Ч. Скржинской. М.: Алетейя. 506 с.

- Казанский М., 2006. Германцы в Юго-Западном Крыму в позднеримское время и в эпоху Великого переселения народов // Готы и Рим. Киев: Стилос. С. 26–41.

- Кастанаян Е. Г., 1981. Лепная керамика Боспорских городов. Л.: Наука. 177 с.

- КБН. Корпус боспорских надписей / Под ред. В. В. Струве и др. М.; Л.: Наука, 1965. 954 с.

- Кулаковский Ю. А., 2000. Избранные труды по истории аланов и Сарматии. СПб.: Алетейя.318 с.

- Кухаренко Ю. В., 1980. Могильник Брест-Тришин. М.: Наука. 130 с.

- Латышев В. В., 1890. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. Т. I. Греческие авторы. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук. 968 с.

- Макаров И. А., 2017. Надписи Херсонеса и его окрестностей [Электронный ресурс] // IOSPE. Vol. III. URL: https://iospe.kcl.ac.uk/3/toc-ru.html (дата обращения: 10.03.2022).

- Масякин В. В., Волошинов А. А., Неневоля И. И., 2013. Склепы начала эпохи Великого переселения народов из некрополя Сувлу-Кая // II Бахчисарайские научные чтения памяти Е. В. Веймарна. Бахчисарай: Бахчисарайский ист.-культур. заповедник. С. 31–32.

- Никитина Г. Ф., 1974. Погребальный обряд культур полей погребения Средней Европы в I тыс. до н. э. – первой половине I тыс. н. э. // Погребальный обряд племен Северной и Средней Европы в I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. / Отв. ред. В. В. Седов. М.: Наука. С. 5–131.

- Никитина Г. Ф., 1985. Систематика погребального обряда племен черняховской культуры. М.: Наука. 209 с.

- Пуздровский А. Е., 2001. Политическая история Крымской Скифии во II в. до н. э. – III в. н. э. // ВДИ. № 3. С. 118–134.

- Пуздровский А. Е., 2007. Крымская Скифия II в. до н. э. – III в. н. э. Погребальные памятники. Симферополь: Бизнес-Информ. 480 с.

- Пуздровский А. Е., Зайцев Ю. П., Неневоля И. И., 2001. Новые памятники III–IV вв. н. э. в юго-западном Крыму // МАИЭТ. Вып. VIII. С. 32–50.

- Ростовцев М. И., 1916. К истории Херсонеса в эпоху ранней римской империи // Сборник статей в честь графини П. С. Уваровой. М.: Т-во скоропечатни А. А. Левенсон. С. 5–16.

- Ростовцев М. И., 1918. Эллинство и иранство на юге России. Петроград: Огни. 190 с.

- Сапрыкин С. Ю., 2005. Энкомий из Пантикапея и положение Боспорского царства в конце I – начале II в. н. э. // ВДИ. № 2. С. 45–51.

- Сапрыкин С. Ю., Парфенов В. Н., 2012. ΚAIΣAΡ Ο ΤΟΤΕ энкомия из Пантикапея: Домициан или Коммод? (К вопросу о датировке и интерпретации надписи боспорского полководца) // ВДИ. № 1. С. 163–182.

- Сарновски Т., 2006. Плавтий Сильван и «эскадра-призрак» на Черном море в I в. н. э. // ВДИ. № 1. С. 117–131.

- Сарновски Т., 2017. Римское войско в Крыму в период принципата. Источники и состояние исследований // Крымская Скифия в системе культурных связей между Востоком и Западом (ΙΙΙ в. до н. э. – VΙΙ в. н. э.) / Ред.: А. И. Иванчик, В. И. Мордвинцева. М.; Симферополь: Зуева Т. В. С. 350–370.

- Свиридов А. Н., Язиков С. В., 2019. Погребальные обряды могильника римского времени Фронтовое 3 в Юго-Западном Крыму // КСИА. Вып. 255. С. 185–201.

- Скрипкин А. С., 2017. Сарматы. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т. 290 с.

- Сорокина Н. П., 1957. Тузлинский некрополь. М.: Советская Россия. 63 с. (Труды ГИМ; вып. 26.)

- Цветаева Г. А., 1951. Грунтовый некрополь Пантикапея, его история, этнический и социальный состав // Материалы по археологии Северного Причерноморья в античную эпоху. Т. I / Ред.: В. Д. Блаватский, Б. Н. Граков. М.: АН СССР. С. 63–86. (МИА; № 19.)

- Шелов Д. Б., 1972. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры. М.: Наука. 234 с.

- Ajbabin A. I., 2011. Archäologie und Geschichte der Krim in byzantinischer Zeit. Mainz: RGZM. 276 S. (Monographien der Römischе-Germanischen Zentralmuzeums; Bd. 98.)

- Bachrach B. S., 1973. A history of the Alans in the West. Minneapolis: University of Minnesota Press. 180 p.

- George Synkellos, 2002. The Chronography of George Synkellos / Transl. by W. Adler, P. Tuffin. Oxford: Oxford University Press. LXXXVIII, 638 p.

- Gregorii cognomento Thaumaturgi, 1857. Epistola canoniсa // Patrologiж cursus completus. Series Graeca. Patrologiae Graecae.. T. X. P. 983–1343, 1019–1048.

- Hercen A. G., 1995. Il tesoro di Dolinnoe // Dal Mille al Mille. Tesori e popoli dal Mar Nero. Milano: Electa. P. 178–179.

- Histoire Auguste. Les empereurs romains des IIe et IIIe siècles / Transl. et comp. A. Chastagnol. Paris: R. Laffont, 1994. 1244 p.

- Josephus, 1961. The Jewish war. Vol. III (Books 5–7) / Transl. by H. St. J. Thackeray. London: Heinemann. 660 p. (Series Loeb classical library.)

- IOSPE I2. Vol. I. Inscriptiones Tyrae, Olbiae, Chersonesi Tauricae, aliorum locorum a Danubio usque ad regnum Bosporanum / Ed. B. Latyshev. Petropolis: Societatis archaeolgicae Imperii Russici, 1916. 594 p.

- Kazanski M., 1991. Contribution à l’histoire de la défense de la frontière pontique au Bas-Empire // Travaux et Mémoires du Centre de Recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance. T. 11. P. 487–526.

- Pliny the Elder, 1938. Natural history. Vol. II / With an English Transl. H. Rackham. London: Heinemann. 692 p.

- Rostovzeff M. I., 1936. The Sarmatae and Parthians // The Cambridge Ancient History. Vol. XI. Cambridge. P. 91–130, 874–881.

- Wolfram H., 1990. Histoire des Goths. Paris: Albin Michel. 574 p.

- Zonaras I., 1844. Annales. Bonn. 647 S. (Corpus Skriptorum Historiae Byzantinae; t. II.).

- Zosime, 1971. Histoire nouvelle. T. I / Trad. F. Paschoud. Paris: Les Belles Lettres. 263 p.