Миграции населения депрессивного региона

Автор: Чернышев Константин

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Проблемы миграции населения

Статья в выпуске: 1-1 (71-1), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются миграционные процессы в Кировской области как в регионе депрессивного типа. Указывается на возрастающее значение миграционной убыли в сокращении численности населения региона. Представлена территориальная структура международной, межрегиональной и внутрирегиональной миграции населения Кировской области в 2000-2014 гг. Выявлены особенности миграционной ситуации в экономически депрессивном регионе - потери населения происходят в результате межрегиональной миграции. Наиболее интенсивны миграционные связи с тремя группами субъектов РФ: столичные регионы, соседние территории, регионы Севера. В международной миграции отмечается тенденция увеличения миграционного прироста за счет стран СНГ. Для Кировской области характерна высокая доля внутрирегиональной миграции в миграционном обороте, которая характеризуется замыканием миграционных потоков на областной центр, уменьшением числа территорий с положительным сальдо миграции.

Миграция, депрессивный регион, кировская область, миграционный отток

Короткий адрес: https://sciup.org/14347605

IDR: 14347605

Текст научной статьи Миграции населения депрессивного региона

В современной России выделяется группа депрессивных регионов, которые при переходе к рыночным отношениям стали отличаться сравнительно низкими экономическими показателями, несмотря на то, что в прошлом по ряду производств они занимали ведущие места в стране и демонстрировали относительно высокие темпы развития. В некоторых работах по демографии авторы используют понятие «депрессивные в демографическом отношении территории» и выделяют субъекты РФ, «депрессивные относительно естественного прироста» и «депрессивные относительно миграционного прироста», связывая эти явления с различной результативностью процессов воспроизводства или миграции населения [1. С. 27; 2]. Имеются примеры демографических исследований, когда дотационные регионы рассматриваются в качестве депрессивных [3].

Важнейшим критерием экономической депрессии в регионе является спад производства, прежде всего, в промышленности [4; 5], который сопровождается ростом безработицы, снижением уровня жизни, распространением негативных социальных явлений, различными проблемами в демографической сфере (рост смертности, снижение рождаемости, миграционная убыль).

Территориальная структура миграции в депрессивных субъектах РФ имеет свои особенности, а характер протекания миграционных процессов является важнейшим индикатором социальных проблем.

Территориальные аспекты миграционных процессов в данном исследовании рассматриваются на примере Кировской области, которая относится к группе экономически депрессивных и характеризуется значительным спадом промышленного производства (более чем в два раза по сравнению с 1991 г.), а объем валового регионального продукта на душу населения здесь в два раза ниже, чем в среднем по стране.

Регион — один из лидеров по показателю миграционной убыли в расчете на 10 тыс. человек в 2000-е годы, среди субъектов Европейской России уступает лишь Мурманской и Архангельской областям, республикам Коми, Калмыкии, Чечне.

Кировская область устойчиво теряет население в результате миграции, что не является особенностью только современного этапа ее демографического развития, так как большую часть времени, начиная с момента ее образования, в ней отмечалась миграционная убыль.

В течение переходного периода в экономике в регионе неоднократно менялся характер миграционных процессов. В 1990-е гг. Кировская область испытала небывалый миграционный прирост, вызванный вынужденной и возвратной миграцией из стран СНГ и некоторых регионов России. В течение 1991-1993 г. миграционный прирост полностью, а в 1994-1997 гг. и 1999 г. частично, восполнял естественную убыль.

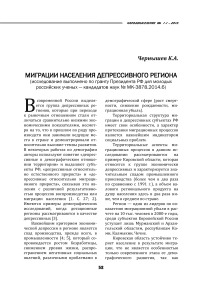

Современный этап миграционного развития Кировской области начался в 2000 году. С этого времени регион ежегодно стал терять население в результате миграции, что является признаком депрессивности и делает необходимым более подробное рассмотрение территориальной структуры миграционных процессов. Роль миграционной составляющей в сокращении численности населения Кировской области нарастала, и с 2010 г. миграционный отток превысил естественную убыль (рис. 1).

Источник: данные Кировстата,

Рис. 1. Убыль (прирост) населения Кировской области по компонентам движения населения в 1990-2014 гг.

Объемы миграций между Кировской областью и рядом других территорий невелики по значениям, в отдельных случаях заметно различаются по годам, поэтому целесообразно анализировать показатели миграционных потоков за длительный период времени. Нами использовались данные с 2000 года. За это время изменялся порядок миграционного учета, что привело к увеличению регистрируемых показателей оборота как для внешней, так и для внутри региональной миграции с 2011 года.

Поскольку изменения касались всех регионов страны, то на результаты анализа территориальной структуры миграции населения Кировской области это принципиально не повлияло.

Основной миграционный обмен в 2000-е гг. происходил в пределах области (65,1%) и с регионами России (32,3%). На долю стран СНГ пришлось лишь 2,3% миграционного объема, а с другими зарубежными странами — 0,3%.

Доля международной миграции после 2000 г. сначала несколько сокращалась, но, начиная с 2004 г., происходит ее рост за счет миграций из стран СНГ. Приток мигрантов из СНГ, начиная с 2000 г., не компенсирует убыль в результате внутри российской миграции и миграции в страны дальнего зарубежья.

В целом за 2000–2014 гг. отрицательное сальдо миграции по данным текущего учета составило 59,6 тыс. человек (число выбывших с территории области — более 180,6 тыс. человек). Выбытие населения в другие регионы России является главным источником миграционной убыли и серьезной проблемой для области.

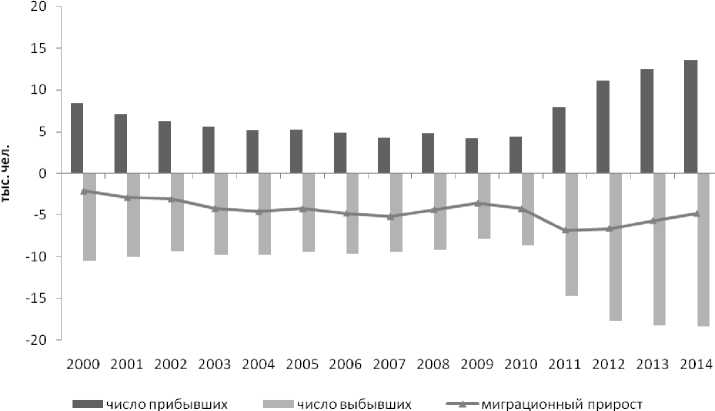

С большинством федеральных округов Кировская область имеет устойчивый отрицательный баланс миграционных связей (рис. 2, табл. 1). В 2000-е гг. положительное сальдо миграции отмечалось с Дальневосточным ФО (кроме 2013 г.), в отдельные годы — с С иб ирским и Северо-Кавказским ФО 1 . Наибольшие объемы миграционной убыли приходятся на обмен с Центральным ФО и Приволжским ФО. Московская область и Москва являются основными направлениями выезда кировчан.

Несмотря на то, что ряд областей ЦФО (Ивановская, Орловская, Рязанская и др.) также проявляют признаки депрессивности, миграционный баланс со всеми регионами округа суммарно за 2000-2014 гг. был отрицательным. За этот период произошло лишь изменение характера миграционных связей Кировской области с Костромской областью, во взаимодействии с которой, начиная с 2011 года, отмечается положительное сальдо миграций. Со всеми регионами Приволжского ФО в течение рассматриваемого периода также отмечалось отрицательное сальдо миграции. Наиболее высокого значения миграционная убыль достигала в обмене с Нижегородской областью, Татарстаном и с самым малонаселенным регионом округа — Республикой Марий Эл.

Более разнообразно миграционное взаимодействие с регионами Северо-Запада. На субъекты, имеющие относительно высокий уровень социально-экономического развития (Санкт-Петербург, Ленинградская и Вологодская области) приходится основная часть миграционной убыли в обмене с округом. Архангельская область (без Ненецкого АО) имеет небольшое отрицательное сальдо миграции в обмене с Кировской областью. Однако общероссийским лидером среди субъектов РФ, с которыми Кировская область имеет положительный миграционный баланс, является Республика Коми. Доля северного соседа Кировской области в числе прибывших в течение 2000-2014 гг. составила 13%, в числе выбывших — 5,8%, а в обороте межрегиональной миграции — 8,5%.

С большинством регионов Южного ФО миграционное сальдо отрицательное. Исключением является лишь Калмыкия, миграционные потоки с которой характеризуются незначительным оборотом и небольшим превышением числа прибывших в Кировскую область.

Источник: данные Кировстата.

Рис. 2. Межрегиональная миграция населения Кировской области в 2000–2014 гг.

Территориальная структура межрегиональной миграции Кировской области в 2000 – 2014 гг.

Таблица 1

|

Федеральный округ |

Прибыло |

Выбыло |

Миграционный прирост (убыль), человек |

||

|

человек |

% от прибывших |

человек |

% от выбывших |

||

|

Центральный |

13364 |

12,7 |

36856 |

21,4 |

-23492 |

|

Северо-Западный |

25555 |

24,3 |

33312 |

19,3 |

-7757 |

|

Южный |

4395 |

4,2 |

8785 |

5,1 |

-4390 |

|

Северо-Кавказский |

2068 |

2,0 |

2413 |

1,4 |

-345 |

|

Приволжский |

37333 |

35,5 |

61089 |

35,4 |

-23756 |

|

Уральский |

12493 |

11,9 |

20756 |

12,0 |

-8263 |

|

Сибирский |

6043 |

5,7 |

5971 |

3,5 |

72 |

|

Дальневосточный |

4042 |

3,8 |

3221 |

1,9 |

821 |

|

Всего |

105293 |

100,0 |

172403 |

100,0 |

-67110 |

Источник : данные Кировстата.

Краснодарский край, напротив, относится к числу регионов, миграционная убыль в обмене которыми наиболее велика. Согласно официальной статистике, Кировская область теряла население даже в обмене с трудоизбыточным СевероКавказским ФО (за счет отрицатель- ного сальдо миграции со Ставропольем).

Интенсивность взаимодействия с республиками Северного Кавказа и Южного ФО низкая, что, по всей видимости, подтверждает невысокую миграционную привлекательность депрессивного субъекта РФ, в том числе и для жителей трудоизбыточных южных регионов.

Положительное сальдо миграции в 2000-е гг. отмечалось во взаимодействии с Дальневосточным ФО (исключение — 2013 г.), а также с Сибирским ФО (незначительный миграционный прирост с колебаниями по годам). Кировская область за эти годы получила население от всех регионов Восточной Сибири, кроме Хакасии, а также Алтайского края. Среди регионов Дальнего Востока Кировская область имела отрицательное сальдо миграции с Сахалинской областью и Еврейской АО.

Однако масштабы миграционных потоков и удельный вес мигрантов из отдельных регионов РФ в общем объеме миграций населения Кировской области не в полной мере отражают реальную интенсивность существующих миграционных связей.

Исключить влияние на показатель интенсивности миграционных связей таких факторов как численность населения регионов и абсолютные масштабы миграционных потоков позволяет коэффициент интенсивности миграционных связей (КИМС), который рассчитывается по формулам:

КИМС выб. =

Bij Si

TBij :ZSi ;

КИМС приб. =

Pij IPij

Si isi;

где :

КИМС приб. — коэффициент интенсивности миграционных связей (по прибытию); КИМС выб. — коэффициент интенсивности миграционных связей (по выбытию);

Pij — число прибывших в регион j из региона i;

Вij — число выбывших из региона j в регион i;

Si — средняя численность населения региона j за период.

Л.Л. Рыбаковский предложил распределять совокупность показателей КИМС на 5 групп: миграционные связи несущественны при значении коэффициента до 0,39 включительно; заметные — при значении от 0,4 до 0,79; средние — при значении от 0,8 до 1,25; повышенные — от 1,26 до 2,50; высокие — от 2,51 и больше [6].

Регионы с высоким и средним значением КИМС по прибытию или по выбытию для Кировской области делятся на несколько типов (рис. 3).

Интенсивно происходит прибытие в Кировскую область из северных и дальневосточных территорий. Экстремально высокие показатели КИМС по прибытию фиксируются с Республикой Коми (18,62), высокие — с Ненецким АО (6,68), Ямало-Ненецким АО (6,52), Ханты-Мансийским АО (3,10), Чукотским АО (3,08), а также с Магаданской (4,83) и Мурманской (3,01) областями. Большинство северных регионов характеризуются стабильным миграционным оттоком «на материк», частью которого является Кировская область. По отношению к Республике Коми высокая интенсивность миграционных связей объясняется выгодным транспортногеографическим положением и выполнением областью транзитных функций.

Миграционное взаимодействие с северными регионами включает также возвратные и учебные миграции в Кировскую область, направленность которых обусловлена сохранением родственных и иных связей северян с малой родиной, где, помимо прочего, может сохраняться жилье.

Источник: данные Кировстата.

Рис. 3. Коэффициенты интенсивности миграционных связей Кировской области с другими регионами России по выбытию (А) и по прибытию (Б) за 2000-2014 гг.

Привлекательность региона для северян, наличие заметной северной «диаспоры» подтверждается и другими исследованиями, осуществленными на основе нетрадиционных источников информации, таких как данные социальных сетей [7. С. 342]. Имеет значение стремление северян избежать резкой перемены климата, неизбежной при переезде в южные районы.

Другая группа регионов с высокой интенсивностью миграционного взаимодействия — это граничащие с Кировской областью субъекты РФ.

Область является лидером среди регионов страны по числу субъектов РФ — соседей первого порядка (их девять). Интенсивность контактов с соседними территориями зависит от ряда факторов: протяженность границ, особенность расселения, наличие транспортных выходов на территории соседних регионов, миграционная привлекательность, различия в социально-экономическом развитии граничащих территорий и др. Так, на объемах и интенсивности миграции сказывается то, что до настоящего времени большинство муниципальных образований Кировской области, включая областной центр, не имеют устойчивого выхода в Архангельскую и Вологодскую области. КИМС по прибытию и выбытию со всеми соседними регионами повышенные или высокие. Максимальные значения КИМС по прибытию и по выбытию, помимо Республики Коми, отмечаются с Республикой Марий Эл (более 13). Соседние регионы, характеризующиеся высокими КИМС как по прибытию, так и по выбытию, — республики Удмуртия и Татарстан.

Традиционной для региона, несмотря на относительную удаленность, является миграция в столичные агломерации. Несмотря на значительный по объему миграционный отток в эти регионы, КИМС имеет средние значения по выбытию в Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Московскую области.

В какой-то мере схожая ситуация характерна и для миграционного взаимодействия со Свердловской областью (повышенные значения КИМС по прибытию и выбытию). В структуре миграционного оборота населения Кировской области международная миграция никогда не имела определяющего характера.

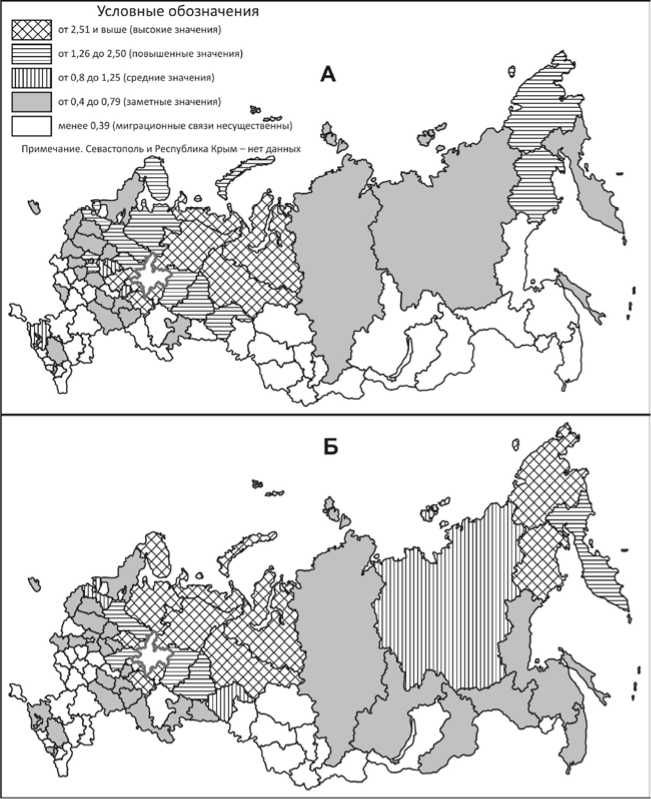

После распада СССР резко возросла международная миграция как со странами дальнего, так и ближнего зарубежья. В течение всего постсоветского периода со странами ближнего зарубежья область имела положительное сальдо миграции. Со странами дальнего зарубежья миграционное сальдо было положительным с 2010 по 2013 год (за счет Вьетнама). Число эмигрантов с начала 1990-х гг. увеличивалось, достигнув максимального значения в 1993 году (2848 человек), в последующие годы объемы эмиграции сократились, составив в 2009 г. 111 человек Начиная с 2010 г. вновь происходит увеличение эмиграционного потока. Почти 90% эмигрантов направляется в страны СНГ (рис. 4).

Аналогичная динамика характерна и для процессов иммиграции. Резкое увеличение числа соотечественников, беженцев и вынужденных переселенцев, направлявшихся в Россию, привело к тому, что в 1994 году в Кировскую область из-за рубежа прибыл 7901 человек, при положительном сальдо 6294 человек Дальнейшее снижение числа прибывших привело к снижению объема иммиграции и сальдо международной миграции, которое достигло минимума в 2003-2004-гг. Несмотря на увеличение в последующие годы количества прибывших, число иммигрантов в 2014 году в 2,7 раза меньше, чем в 1994 г. В целом и в 1990-е, и в 2000-е гг. наибольший вклад в увеличение миграционного прироста дала иммиграция из Казахстана.

В 2014 г. миграционный прирост со странами СНГ увеличился в 2 раза. Значительная его часть (61,9%) пришлась на Украину. Самые высокие КИМС по прибытию и выбытию в течение 2000-х гг. среди стран ближнего зарубежья с Арменией. Повышенные значения КИМС по прибытию — с Молдавией, Казахстаном.

5 500

-500

-1000

-1500

-2000

?««* число прибывших из ближнего зарубежья---число прибывших из дальнего зарубежья

*////, число выбывших в ближнее зарубежье ^^е число выбывших в дальнее зарубежье ----сальдо международной миграции

Источник: данные Кировстата.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Рис. 4. Международная миграция населения Кировской области в 2000-2014 гг.

Однако объемы миграций в регион из стран ближнего зарубежья относительно невелики вследствие глубинного географического положения области и отсутствия ярко выраженных притягательных факторов.

В 2000 е годы в связи с постепенным истощением миграционного потенциала русского и русскоязычного населения в миграционном потоке преобладают коренные национальности республик Средней Азии и Закавказья, переселяющиеся по экономическим причинам.

Таким образом, депрессивная Кировская область, сохраняла притягательность для выходцев из стран ближнего зарубежья. Несмотря на удаленность от наиболее привлекательных в миграционном отношении регионов, ничто не мешает переселенцам из стран СНГ рассматривать область как транзитную территорию для дальнейшего перемещения по России.

Страны дальнего зарубежья по особенностям миграции разделяются на две группы — «богатые» (Германия, США и др.), во взаимодействии с которыми преобладает эмиграция из региона, и «бедные», характер взаимодействия с которыми такой же, как и с государствами ближнего зарубежья (Вьетнам и др.).

Определенной спецификой обладают миграционные процессы на внутрирегиональном уровне. Внутриобластная миграция имеет большое значение в переселении из сельской местности в города, с периферии в центральную часть региона. Этому способствует сохраняющееся внутрирегиональное социально-экономическое неравенство, характерное и для других регионов России. Фактором, повышающим интенсивность как миграции в областной центр, так и внешней миграции является отсутствие на периферии региона больших городов, способных притягивать мигрантов и удерживать население.

Доля всех внутрирегиональных перемещений в миграционном обороте населения Кировской области одна из самых высоких в России [12. С. 4], составляя в 2000-2014 годах 65,1%. Удельный вес внутриобластных мигрантов в общем потоке наиболее значителен в муниципалитетах, расположенных в центральной части региона и соответственно ниже в периферийных (г. Вятские Поляны, Вятскополянский, Лузский, Санчур-ский районы). Это объясняется конфигурацией территории области — указанные муниципалитеты вдаются в территории смежных регионов РФ, что предполагает наличие разнообразных, в том числе миграционных связей с этими субъектами РФ.

Кроме того, повышенным удельным весом выбывших в результате внешней по отношению к Кировской области миграции характеризуются городские округа в центральной части области — Киров и Кирово-Чепецк (соответственно 49 и 48% выбывших). Это связано с нацеленностью жителей главных городов региона на связи с крупнейшими мегаполисами страны, зарубежными странами. Так, формирование населения Кирово-Чепецка в советский период в значительной степени происходило за счет людей, приезжавших из других регионов для работы на химическом комбинате и сохранивших связи с ними.

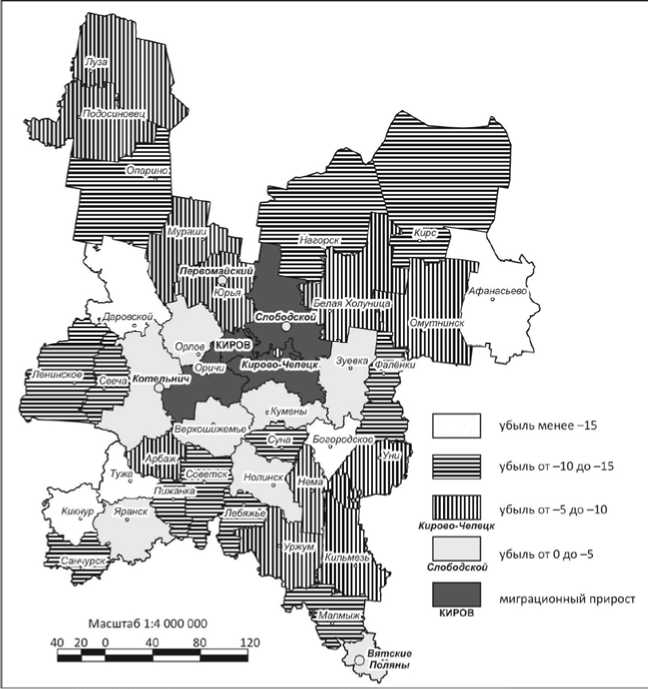

Миграционные процессы, свойственные для Кировской области в целом, в разной степени выражены в отдельных районах и городских округах (рис. 5).

В течение 15 лет миграционная убыль населения отмечалась в 19 муниципальных образованиях второго уровня из 45.Отток населения почти во всех муниципалитетах сочетается с депопуляцией и старением населения. Наибольшего значения миграционная убыль за период 2000-2014 гг. достигла в Тужинском, Афанасьевском и Даровском районах, которые в результате миграции потеряли свы- ше 20% от численности жителей на начало 2000 года. Миграционный прирост за период 2000-2014 гг. отмечался на нескольких территориях, расположенных в центральной части региона: в г. Кирове (прирост 29,1 тыс. человек, при числе прибывших — 131,6 тыс. человек) и Кирово-Чепецком, Слободском, Оричевском районах.

В последние несколько лет происходит ярко выраженное замыкание миграционных потоков на областной центр, уменьшение числа территорий с положительным сальдо миграции. Если в 2000 г. миграционный прирост отмечался в восьми территориальных единицах, в том числе находящихся на периферии: г. Вятские Поляны, Вятскополянском и Яранском районах, то в 2014 г. миграционный прирост населения, кроме областного центра, выявлен только в г. Слободской и Слободском районе.

Решение проблем оттока населения в другие субъекты РФ и центростремительного характера внутриобластных перемещений носит комплексный характер. Оно должно рассматриваться совместно с мероприятиями по обеспечению качества жизни населения, увеличению рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда, развитию социальной инфраструктуры, улучшению жилищнобытовых условий, повышению доступности жилья, оказанию помощи молодым семьям, созданию возможностей получения качественного профессионального образования. В регионе разработана «Концепция миграционной политики Кировской области на период до 2025 года» [13]. В ней определены цели, принципы, задачи и приоритеты миграционной политики Кировской области.

Источник: [7].

Рис. 5. Среднегодовая миграционная убыль (прирост) в муниципальных образованиях Кировской области в 2000-2014 гг. (на 1 тыс. человек)

Особое внимание следует обратить на внутриобластные миграции, носящие ярко выраженный центростремительный характер. В связи с этим мероприятия социальной и миграционной политики должны быть территориально дифференцированы, включать мероприятия для поселений, находящихся в периферийной зоне, а также для сельской местности. Сохранению населения будет способствовать планируемое создание опорного каркаса социальной сферы, включающего города Вятские Поля- ны, Зуевка, Котельнич, Нолинск, Омутнинск, Слободской, Советск, Яранск, Кирово-Чепецк, Луза и поселок Юрья. Также в опорную сеть социальной сферы войдут города Кирс и Уржум, обслуживающие территории своих районов [14].

Таким образом, специфика миграционных процессов в Кировской области связана с проблемами в экономической и социальной сфере. Полученные результаты могут быть дополнены анализом иных форм миграционной подвижности населения

(маятниковые, учебные и временные имеющие свою специфику в депрес-трудовые миграции и пр.), также сивном регионе.

Список литературы Миграции населения депрессивного региона

- Абдулманапов П.Г. Этносоциальное и демографическое развитие регионов ЮФО//Региональные проблемы преобразования экономики. -2008. -№ 4.

- Маньшин Р.В., Абидов М.Х. Демографическое развитие Южного федерального округа//Народонаселение. -2008. -№ 2. -С. 81-86.

- Ижейкина Н.М. Демографические процессы в благополучных и депрессивных регионах России (сравнительный анализ). Автореф. дисс.. канд. экон. наук. -М: ИСПИ РАН, 2007. -23 с.

- Леонов С.Н. Типология проблемных регионов на основе оценки межрегиональных социально-экономических и финансовых различий//Известия РАН. Сер. Географическая. -2005. -№ 2. -С. 68-76.

- Сидоренко О.В. Формирование селективной региональной политики социально-экономического развития проблемных регионов: Автореф. дисс.. докт. экон. наук. -Иркутск: БГИЭП, 2011. -39 с.

- Рыбаковский Л.Л. Региональный анализ миграций. -М.: Статистика, 1973. -159 с.

- Замятина Н.Ю., Пилясов А.Н. Россия, которую мы обрели: исследуя пространство на микроуровне. -М.: Новыйхронограф. 2013. -548 с.

- Рязанцев С.В., Боженко В.В. Тенденции развития и проблемы регулирования трудовой миграции в Россию//Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки. -2012. -№ 6. -С. 33-41.

- Рязанцев С.В., Красинец Е.С. Подходы к регулированию трудовой миграции в России и странах-партнерах в интересах взаимного развития//Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки. -2015. -№ 4. -С. 5-12.

- Рязанцев С.В., Боженко В.В. Новые формы экономической миграции в приграничье//Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. -2013. -№ 6. -С. 77-82.

- Рязанцев С.В., Боженко В.В., Пажневский Ш.З. Трудовые мигранты на российском рынке труда: вклад в экономическое развитие страны//Сегодня и завтра российской экономики. -2015. -№ 70. -С. 5-14.

- Zuzanna Brunarska. Regional out-migration patterns in Russia. EUI WorkingPaper RSCAS.2014. 23 p. . -Режим доступа: http://cadmus.eui.eu/handle/1814/31382 .

- Об утверждении Концепции миграционной политики Кировской области на период до 2025 года: распоряжение Правительства Кировской области от 14.10.2013 № 325. . -Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/973039814 .

- Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года. . -Режим доступа: http://www.ako.kirov.ru/strategy/text_strategy.zip.