Миграции населения в Свердловской области: проблемы и решения

Автор: Долженко Р. А., Антонов Д. А.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Миграционные тенденции: изменения и регулирование

Статья в выпуске: 4 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье проведён анализ результативности программы содействия миграции в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Выделены её особенности, рассмотрена результативность на примере переселенцев из ряда стран СНГ: Таджикистана, Казахстана, Киргизии. Показано, что цели программы формально были выполнены (в Свердловскую область за 9 лет прибыло более 30 тыс. иностранцев), однако некоторые содержательные моменты были упущены, не в полной мере осуществлён отбор мигрантов по наличию у них профессий, востребованных на рынке труда региона. Представлены направления улучшения программы на среднесрочную перспективу, которые связаны с новыми подходами к повышению качества реализации программы в Свердловской области. Показано, что необходимо формализовать и улучшить механизм привлечения иностранной рабочей силы в регион через использование уведомительного квотирования, организованного набора, модификации критериев отбора в балльную систему, развития материальной базы и языковой общности для ускоренной адаптации. Анализ показал, что содействие в переселении необходимо по отношению к лицам-носителям профессионализма в актуальных направлениях деятельности (врачи, преподаватели), в то время как спрос в неквалифицированных работниках удовлетворяется за счёт мигрантов

Демография, национальные цели, миграция, переселение, поддержка переселенцев, Свердловская область

Короткий адрес: https://sciup.org/143177677

IDR: 143177677 | DOI: 10.19181/population.2021.24.4.14

Текст научной статьи Миграции населения в Свердловской области: проблемы и решения

Президент России В. В. Путин весной 2021 г. отметил, что страна вошла в очень сложный демографический период 1 . Рождаемость снижается по объективным причинам. Она связана с провалами, которые понесла страна в XX веке. В начале 2000-х гг. негативные демографические тенденции удалось переломить, в том числе за счёт миграционного прироста. Очень важно понимать, какую роль сыграло это направление деятельности, какие угрозы влечёт за собой активизация миграционных притоков в страну и регионы, как необходимо реагировать органам государственной власти на эти изменения.

По мнению многих экспертов, именно иммиграция позволила сгладить проблемные демографические показатели. В частности, в 1992-2012 гг. миграционный прирост позволил компенсировать более чем на 60% потери от депопуляции; в 2013-2015 гг. иммиграция обеспечила 90% роста численности населения России (10% дал естественный прирост); с 2016 г. с возобновлением естественной убыли миграция вновь стала единственным источником роста населения России. Цель нашей работы — оценить результативность реализации программы переселения жителей из других стран на примере Свердловской области2, с выработкой рекомендаций по улучшению миграционной политики региона. Исследование проведено с опорой на данные центра занятости региона, а также статистических данных Росстата и Управления Росстата по Свердловской и Курганской областям.

Обзор литературы на тему миграции в регионах России

Тема миграции является актуальной, так как отсутствие контроля за перемеще- ниями людей по территории страны сказывается не только на социально-демографических показателях, но в итоге и на экономической жизни регионов [1, с. 241– 305]. Учёные на постоянной основе изучают миграционные потоки как в целом по стране [2, с. 9-20], так и отдельным регионам, в том числе разных категорий населения, например, молодёжи [3, с. 273]. Большая часть выводов исследователей подтверждает, что перемещения населения внутри страны характеризуются увеличением миграционных потоков [4, с. 7–17].

По мнению О.Л. Рыбаковского на миграционные потоки могут повлиять негативные структурные сдвиги в населении и угасание эффекта от «материнского капитала», на фоне которых возрастает компенсирующая роль постоянной миграции [5, с. 90–97]. По его мнению, большая часть стран СНГ уже сейчас перестаёт быть тесными миграционными партнёрами России. Хотя оценки А. П. Будилова говорят о том, что валовая миграция со странами СНГ в 6 раз больше по сравнению с валовой миграцией из стран дальнего зарубежья [6]. Положительно на эти цифры за последние пять лет повлиял миграционный приток из Украины.

Что касается внутренней миграции в нашей стране, то для неё характерны определённые тренды: концентрация населения в мегаполисах страны (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и другие) [7, с. 35–43], перемещения населения в западные части страны [8, с. 97-106], снижение доли и численности населения малых городов, которые приводят к вымираниям населённых пунктов, сложности в организации сопровождения миграции населения из других стран, которые проявляют себя в коррупции на местах, сложности с получением правового статуса мигрантами [9, с. 59–65]. Отдельно необходимо выделить пласт работ, посвящённых миграционным потокам в Россию из конкретных стран СНГ: Казахстана [10, с. 87–92], Киргизии [11, с. 156–165], Узбекистана [12, с. 83–89], Азербайджана [13, с. 18-22] и других, а также в отдельные регионы страны [14, с. 386–394; 15, с. 460–465; 16, с. 310–316; 17, с. 23–30]. Как показывают исследования, проводимая в нашей стране миграционная политика не в полной мере соответствует потребностям общественного и экономического развития России.

Проведённый обзор литературы показал, что интерес к теме миграции из стран СНГ в Россию нестабилен, имеет ситуационный характер, во многом связан с политическими решениями либо принятием соответствующих нормативных актов в одном из государств. Контент-анализ научных работ, проиндексированных в базе РИНЦ, даёт возможность отследить динамику публикационной активности научных центров и/или отдельных авторов, которые проводят исследования на связанные темы, однако не позволяет сопоставить научные результаты с эффективностью реализации государственных программ содействия занятости, управления миграционными потоками. Чем уже объект исследования (миграция на уровне региона, отдельные аспекты миграции, конкретные целевые группы мигрантов и так далее), тем сложнее связать результаты с действиями регуляторов.

Увы, но все данные подтверждают, что для современной миграции в нашей стране характерны возросшие объёмы на фоне сни- жения рождаемости. Естественная убыль частично компенсируется за счёт внешнего притока населения, в первую очередь из стран СНГ. Привлечение иностранцев для проживания в стране перестаёт быть сопутствующим последствием от изменений геополитической ситуации в мире, она превращается в необходимость для дальнейшего развития экономики, роста человеческого капитала страны. Поэтому в современных условиях важно не только организовать поток мигрантов, но выстроить работу по привлечению лучших из них для ассимиляции среди населения.

Миграция соотечественников в Свердловской области

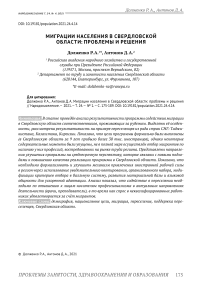

Прежде чем рассмотреть данные о переселении соотечественников из других стран в Свердловскую область, а также меры, которые реализуют государственные органы региона для содействия их добровольному переселению, оценим динамику изменения демографических показателей в привязке к миграции по РФ, которая представлена на рисунке 1.

Как видно из рис. 1, снижение численности населения страны во многом сгла-

Рис. 1. Динамика демографических показателей России в 2012–2018 гг., человек

Fig. 1. Dynamics of demographic indicators in Russia in 2012–2018, people

Источник: данные Росстата

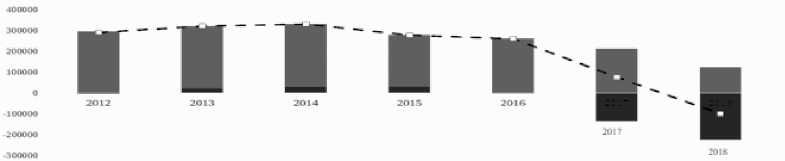

живается миграционным приростом. Аналогичная ситуация с показателями проявляет себя и в регионах. Мы проана- лизировали демографические тенденции в Свердловской области (рис. 2). Они аналогичны российским.

^■Естественный прирост (убыль) ^■Миграционный прирост (убыль) —с—Общий прирост (убыль)

Рис. 2. Демографические показателей Свердловской области в 2012–2018 гг., человек

Fig. 2. Demographic indicators in Sverdlovsk oblast in 2012–2018, people

Источник: данные Управления Росстата по Свердловской и Курганской областям.

Свердловская область, как и другие регионы, принимает определённые усилия по повышению миграционной привлекат ел ьнос ти С 2 01 2 г р е гион п р ис о е ди н ился в реализации Государственной программы по содействию добровольному пересе л ени ю соотечест в н и к ов, про жи в ающ их за рубежом. Это позволило поддерживать прирост населения, но только до 2015 года. За 8 лет реализации государственной программы наработан определённый опыт. В первой редакции программа переселения Свердловской области была разработана на один год. В качестве пилотной территории вселения был выбран один из городов региона — Первоуральск. Соотечественники, претендующие на участие в программе, могли быть трудоустроены только по 28 профессиям. Трудоустройство на иные вакансии не допускалось. «Закрытый» перечень вакансий, с одной стороны, позволял защитить экономику города от масштабного притока невостребованной на рынке труда рабочей силы. С другой, недостатком ограниченного перечня вакансий является отсутствие возможности оперативного внесения корректировок, что в условиях меняющейся ситуации на рынке труда негативно сказывается на реализации программы.

Пилотный проект показал, что программа Свердловской области должна предусматривать гибкие формы занятости, потому что в регион хотят приехать соотечественники трудоспособного возраста, имеющие среднее специальное или высшее образование по профессиям, востребованным на рынке труда. При разработке новой программы был учтён предыдущий опыт и внесены существенные коррективы исходя из особенностей экономического и территориального положения Свердловской области и рынка труда отдельных муниципальных образований. В дальнейшем регион ушёл от закрытого перечня вакансий и ввёл более либеральные критерии отбора соотечественников. Одной из новых возможностей стали инструменты самостоятельного трудоустройства соотечественников на имеющиеся вакансии.

По итогам реализации программы можно сделать вывод, что её цели были достигнуты. Так, в Свердловскую область за 9 лет прибыло свыше 30 тыс. человек— целевой показатель программы выполнен на 160%. Тем не менее, это не означает, что отбор не действовал. Основные проблемы, с которыми столкнулись организаторы программы: 1) несоответствие кандидатов ценностям программы (они нацелены только на трудоустройство в России, а не переселение совместно с семьёй, нет культурной общности, не владеют русским языком); 2) развитие института посредничества, как при заполнении анкеты (при личных приёмах выясняется, что соотечественник вообще не в курсе, что написа- но в заявлении), так и оспаривание в суде решений межведомственных комиссий; 3) пункты 1 и 2 касаются, как правило, соотечественников, проживающих в России по разрешению на временное проживание (РВП) и виду на жительство (ВНЖ), и пересекаются с проблемами легализации рабочей силы. Отметим, что в стране существует своя индустрия посредников, нацеленных на людей, которые хотят остаться в России из-за разных причин.

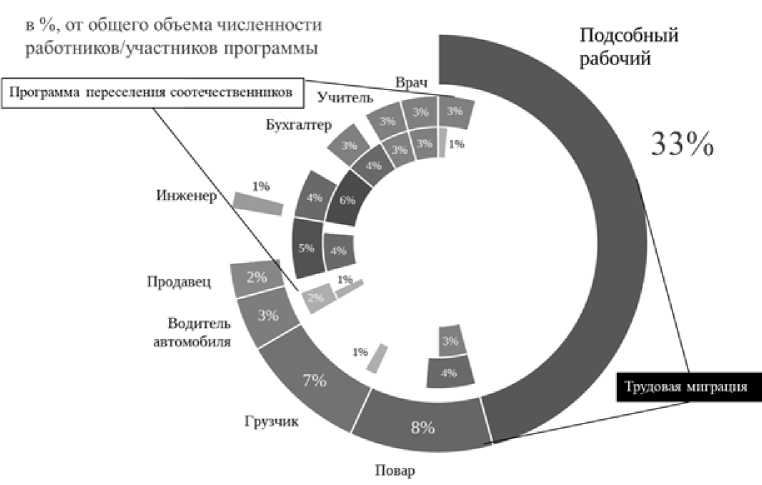

Ввиду того, что программа переселения является бессрочной, решение обозначаемой Президентом России демографической проблемы является одной из её целей, которую нужно продолжать реализовывать. Таким образом, перед нами встаёт вопрос — как совместить тщательный отбор по критериям и достижение показателей программы? Разрабатывая новую программу, необходимо сбалансировать решение демографической проблемы и объективность отбора. Иностранные граждане должны понимать, что есть и другие пути получения российского гражданства. Необходимо разделить потоки трудовых мигрантов и участников программы, проживающих в России по РВП и ВНЖ, для чего нужно провести количественную оценку проблемы. Для анализа были взяты данные по странам исхода, имеющимся профессиям и возрасту трудовых мигрантов и соотечественников. Их сопоставление показано на рис. 3.

Рис. 3. Профессионально-квалификационная структура соотечественников, мигрировавших в Свердловскую область в рамках программы

Fig. 3. Professional and qualification structure of migrants and compatriots in Sverdlovsk oblast under the program of resettlement

Источник: данные Управления Росстата по Свердловской и Курганской областям, Департамента по труду и занятости населения Свердловской области

Доля в соответствующей группе, приходящаяся на «пересекающиеся» профессии в разрезе численности работников/участ-ников программы до отбора в программу, составила 79% и 75%. После отбора доли уменьшились на 2 пункта и составили 77% и 73%. Иностранные работники осуществляют трудовую деятельность по более чем 800 профессиям. Соотечественники, желающие переселиться в регион, выбирают для трудоустройства 242 профессии. Экспертный анализ показал, что по заявленным анкетам соотечественников в пересечение попадают 128 профессий. По положительным решениям на переселение остаётся 120 профессий. Это обусловлено наличием в программе такого критерия, как наличие у соотечественника профессии, востребованной на рынке труда Свердловской области. Пересечение областей на этапе подачи заявлений возникает, преимущественно, за счёт соотечественников, проживающих в России по РВП и ВНЖ, и является проблемной частью.

При принятии решения о возможности участия данных категорий в программе, нам надо ответить на вопрос — остаётся ли человек в разряде трудовых мигрантов, или может попасть в программу переселения и стать гражданином Российской Федерации? В нашей области доля отказов соотечественникам в участии в программе с 2013 по 2020 гг. составила 27% (пиковые значения по отдельным периодам — 34%). Анализ показал, что именно соотечественникам, подающим заявление в РФ, чаще всего отказывают. И наоборот, заявления практически всех «зарубежников» принимаются. Это обусловлено тем, что часть неквалифицированных переселен- цев не попадает в программу, они остаются работать в регионе в статусе иностранной рабочей силы (ИРС).

Благодаря применению действующих критериев программы уменьшение численности переселенцев на этапе отбора происходит за счёт снижения, преимущественно, области пересечения, в которую попадают ИРС и соотечественники, имеющие РВП и ВНЖ. С одной стороны, программа должна обеспечить реализацию задачи максимизации числа участников, с другой — она должна опираться на достоверные и надёжные фильтры отбора в неё. Более детальный анализ мы провели по профессиям иностранных граждан (рис. 4).

Рис. 4. Профессионально-квалификационная структура по профессиям*

*Сумма превышает 100%, так как часть мигрантов обладает сразу несколькими профессиями.

Fig. 4. Professional and qualification structure by profession

Источник: данные Управления Росстата по Свердловской и Курганской областям, Департамента по труду и занятости населения Свердловской области

Разбивка по профессиям позволят нам сделать следующие выводы: 1) спрос рынка труда Свердловской области на врачей, учителей и бухгалтеров удовлетворяется, в том числе, за счёт соотечественни- ков. При этом врачи и учителя — это, в основном, соотечественники, проживающие за рубежом. По данным профессиям практически нет отказов в участии в программе; 2) инженеры и продавцы преиму- щественно также приходят на рынок труда из программы переселения. Их доля из группы ИРС незначительна; 3) водители, повара и грузчики, наоборот, как правило трудятся в качестве иностранных работников. Соотечественники по данным профессиям также заявляются на участие в программе переселения, но учитывая их количество на рынке труда, они могут получить отказ на участие в ней; 4) отдельный сегмент — подсобные рабочие. Потребность рынка труда в неквалифицированной рабочей силе закрывается трудовыми мигрантами. По программе переселения также заявляются соотечествен- ники без профессий, но их доля незначительна — имеют место положительные решения, принятые по «гуманитарным» соображениям.

В основе деления лежит идея «безбарь-ерного» трудоустройства, то есть по данным профессиям либо наблюдается низкая конкуренция на рынке труда (спрос на рабочую силу превышает предложение), либо не требуется подтверждения своей квалификации (подсобные рабочие, повара, грузчики, водители, продавцы). Низкоквалифицированные профессии подразумевают быстрое трудоустройство и быстрый результат труда (рис. 5).

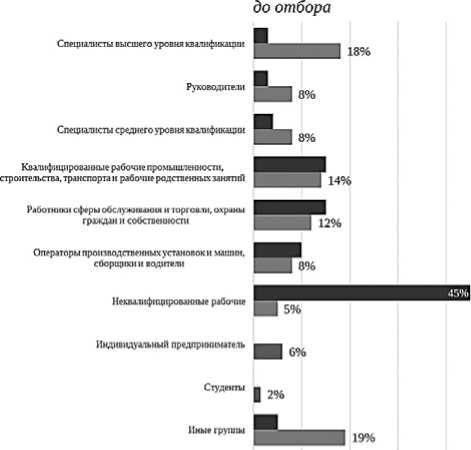

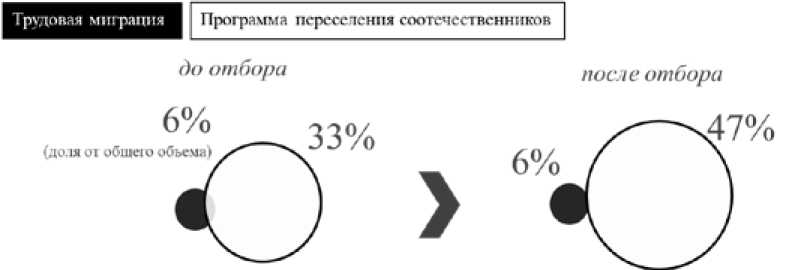

Трудовая миграция I Программа переселения соотечественников

Рис. 5. Профессионально-квалификационная структура по укрупнённым группам занятости мигрантов и участников программы переселения в Свердловской области

Fig. 5. Professional and qualification structure by large groups of employment of migrants and participants in the resettlement program in Sverdlovsk oblast

Источник: данные Управления Росстата по Свердловской и Курганской областям, Департамента по труду и занятости населения Свердловской области.

Картина по укрупнённым группам занятости выглядит следующим образом. Специалисты высшего и среднего уровней, а также руководители приходят в Свердловскую область через программу. За счёт при- менения критериев отбора их доля по положительным решениям в общем количестве переселенцев возрастает. Отметим, что потребность Свердловской области в квалифицированных рабочих, работниках сфе- ры обслуживания, операторах, машинистах может восполняться как за счёт ИРС, так и за счёт участников программы.

По неквалифицированным работникам аналогичная картина. Но доля отказов больше — большинство заявителей из этой категории не попадают в программу. Отдельно надо отметить соотечественников-студентов — их около 200 человек в год. Перспективная молодёжь, получающая российской образование, всегда успешно проходит в программу. В 2020 г. значительно увеличилась численность индивидуальных предпринимателей, желающих стать участниками программы. Однако, не все они могут попасть в программу, так как это может не позволить другим людям сделать то же самое. Ис ходя из этого, необходимо проанализировать на территории региона приоритетные отрасли экономики для развития малого предпринимательства. Далее проведём анализ участников на примере отдельных стран СНГ, обеспечивающих максимальныq приток мигрантов в регион. При этом под результативностью программы мы понимаем степень достижения целей, которые были зафиксированы в документе.

Результативность программы на примере ряда стран СНГ

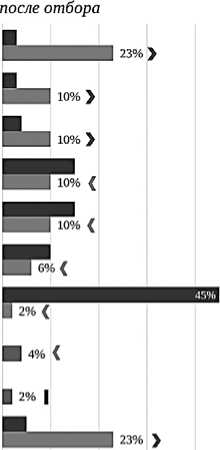

В нашу выборку попали Таджикистан, Казахстан, Киргизия. Показателен пример Таджикистана (рис. 6).

Рис. 6. Показатели результативности участия в программе мигрантов из Таджикистана

Figure 6. Performance indicators of participation in the program of migrants from Tajikistan Источник: данные Управления Росстата по Свердловской и Курганской областям

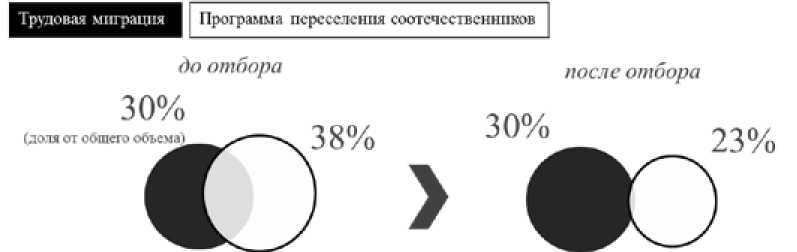

Мы имеем на входе два массива иностранных граждан — как в трудовых мигрантах (30%), так и в программе переселения (38%). И те, и другие либо живут в России и работают, либо хотят приехать и трудиться. Пересечение потоков колоссальное. Межведомственная комиссия по рассмотрению заявлений соотечественников применяет критерии отбора переселенцев и «отсеивает» неперспективные трудовые ресурсы. Доля выходцев из Таджикистана в общей численности соотечественников снижается на 15 процентных пунктов. Следует отметить, что граждане данной страны часто плохо владе- ют русским языком. К этническим таджикам трудно применить само понятие «соотечественник» ввиду отсутствия языковой общности. Это приводит к проблемам с адаптацией и интеграцией в российское сообщество. В силу высокой потребности в специалистах определённых категорий, одобряются все врачи из Таджикистана для того, чтобы восполнить их дефицит на рынке труда области. В свою очередь, неквалифицированные рабочие (подсобники и грузчики, живущие в России по РВП и ВНЖ) в программу не попадают — данные вакансии заполняются иностранной рабочей силой.

Иная ситуация с прибытием в Свердловскую область граждан Казахстана (рис. 7). Их доля в численности переселенцев также значительна — 33%. При этом в трудовых мигрантах доля граждан Республики Казахстан значительно ниже — только 6%. Стоит отметить, что жители Казахстана, как правило, подают заявление на участие в программе, в стране ис- хода. К нам стремятся приехать, в основном, этнические русские (95% заявителей). По программе переселения к нам стремятся приехать инженеры, учителя, бухгалтера и продавцы. Казахи-ИРС осуществляют трудовую деятельность в качестве квалифицированных рабочих или на неквалифицированные специальности.

Рис. 7. Показатели результативности участия в программе мигрантов из Казахстана

Fig. 7. Performance indicators of participation in the program of migrants from Kazakhstan

Источник: данные Управления Росстата по Свердловской и Курганской областям.

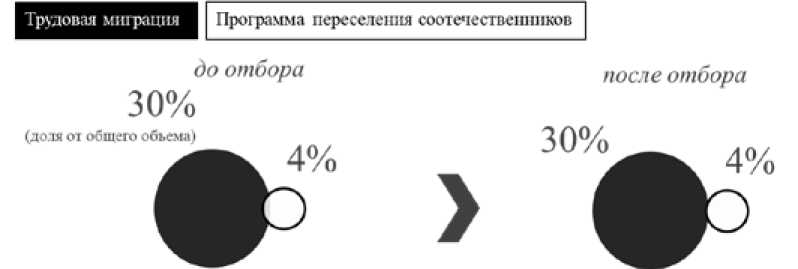

Иная ситуация складывается с гражданами Киргизии (рис. 8). Несмотря на то, что работники из Киргизии и Казахстана имеют одинаковый правовой статус, доля киргизов в ИРС составляет 30%, а доля казахов — всего 6%. В рамках программы переселения ситуация проти- воположная, то есть примерно 30–40% участников программы приходится на казахов и лишь 4% — на граждан Киргизии. Наибольшая доля киргизов в ИРС (44%) представляют собой неквалифицированную рабочую силу, трудоустраивающуюся преимущественно в качестве подсоб-

Рис. 8. Показатели результативности участия в программе мигрантов из Киргизии

Fig. 8. Performance indicators of participation in the program of migrants from Kyrgyzstan Источник: данные Управления Росстата по Свердловской и Курганской областям.

ных рабочих. В некоторых случаях наблюдаются пересечение с профессиональноквалификационным составом, представленным гражданами Киргизии в рамках программы переселения. В число таких профессий, как правило, входят повар, грузчик и уборщик помещений. Распределение ИРС и соотечественников по Казахстану и Киргизии, вероятно, обусловлено долей русского населения в этих странах: в Казахстане проживает 3,48 млн русских (18,42% населения) 3 , в Киргизии — 341 тыс. русских (5,2% населения) 4.

Обсуждения проблем в сфере миграции и переселения

Программу переселения как инструмент, позволяющий устроиться на территории региона, преимущественно используют этнические русские. Это связано с быстрой адаптацией и интеграцией мигранта в российское общество, хорошим уровнем владения русским языком, а также общностью традиций и культур. На основе анализа можно сделать выводы о том, что лёгкое трудоустройство обратно пропорционально желанию получить российское гражданство: 1) критерии отбора соотечественников, применяемые в Свердловской области, в достаточной мере показали свою эффективность. Они позволяют одобрять переселение соотечественников с профессиями, востребованными на рынке труда региона. При этом потребность работодателей в неквалифицированных рабочих может быть удовлетворена за счёт трудовых мигрантов; 2) учитывая выявленные проблемы, необходимо изменить критерии таким образом, чтобы соблюсти баланс между объективной необходимостью отбора соотечественников и выполнением целевых показателей для вклада в решение демографической проблемы.

По итогам анализа можно предложить включить в программу переселения соотечественников Свердловской области следующие критерии: а) наличие у соотечественника профессионального образования или квалификации и опыта официальной работы по специальности не менее 2 лет; б) осуществление трудовой деятельности по профессии, востребованной на рынке труда Свердловской области; в) обучение соотечественников-студентов на предпоследнем и последнем курсах российских образовательных учреждений; г) осуществление предпринимательской деятельности не менее 2 лет в сферах приоритетных отраслей экономики для развития предпринимательства на территории Свердловской области (для индивидуальных предпринимателей). Введение дополнительных критериев должно преследовать цель повышения качества трудовых ресурсов, которые мигрируют в страну и регион, так как, согласно нашим опросам работодателей Свердловской области, низкий уровень квалификации мигрантов не позволяет их трудоустроить в наиболее перспективных проектах.

Приоритетное право планируется предоставлять соотечественникам: 1) имеющим профессию, востребованную в учреждениях здравоохранения, образования и культуры, организациях АПК; 2) спортсменам; 3) учёным; 4) имеющим возможность социально-бытового обустройства на территории Свердловской области (собственное жильё). Путём опроса экспертов мы выявили, что приоритеты и установки к адаптации и интеграции двух потоков существенно расходятся (табл. 1).

Считаем, что на основании данных портретных групп возможно перейти от критериев отбора к балльной системе для отдельного человека. Необходимо внедрить индивидуальные опросные листы для каждой территории, где пункты будут наполняться содержанием в зависимости от набора показателей: характер занятости, источники доходов и другое. Мы считаем, что существующий механизм привлечения ИРС нуждается в формализации и со-

Таблица 1

Базовые установки и характеристики групп мигрантов

Table 1

Basic attitudes and characteristics of migrant groups

|

Трудовая миграция |

Программа переселения |

|

(семья с собой)

|

Источник: составлено авторами вершенствовании (например, введение «мягкого» уведомительного квотирования и использование организованного набора, в том числе при участии службы занятости населения). Возможна модификация критериев отбора в балльную систему (можно использовать опыт Канады — детализация требований к соискателям по уровням, заранее определённым для каждой профессии). Важна материальная база и языковая общность для быстрой адаптации и интеграции в принимающее сообщество. Это далеко не полный перечень проблем, задач, возможностей, которые существуют в теме миграции и переселения населения других стран в Россию.

* * *

В настоящее время необходима целенаправленная работа по разработке про- граммы переселения на 2022–2030 гг., так как в этот период нужно реализовать комплекс мер по реализации национальных целей Российской Федерации. Основная задача, которую при этом нужно соблюсти в части демографических и миграционных задач — это соблюдение баланса между объективной необходимостью отбора соотечественников и выполнением целевых показателей для вклада внешний миграций в решение демографических проблем России. Как показал анализ, который мы провели в работе, данное направление деятельности требует усиления, актуализации подходов к привлечению мигрантов и переселенцев в регионы страны для решения конкретных задач. Органам власти необходимо стремиться не просто к выполнению целевых показателей, но к обеспечению региона релевантными трудовыми ресурсами.

Список литературы Миграции населения в Свердловской области: проблемы и решения

- Ravenstein, E. The Laws of Migration: Second Paper / Е. Ravenstein // Journal of the Royal Statistical Society. — 1889. — No. 52. — P. 241–305. DOI: 10.2307/2979333.

- Rokita-Poskart, D. Educational migrations as a factor of the depopulation of the intermetropolitan region / D. Rokita-Poskart // Economic and environmental studies. — 2014. — Vol. 14. — No. 1. — P. 9–20.

- Aicher-Jakob, M. Education, dialogue, culture: migration and interculturalism as educational responsibilities / M. Aicher-Jakob, L. Marti. — Berlin : Schneider Verlag Hohengehren, 2017. — Vol. 4. — 273 p. ISBN 978–3–8340–1806–9.

- Калачикова, О. Н. К вопросу об измерении миграционных процессов / О. Н. Калачикова, А. П. Будилов // Проблемы развития территории. — 2018. — № 4. — С. 7–17. DOI: 10.15838/ptd.2018.4.96.1.

- Рыбаковский, О. Л. Миграционная компонента демографического развития России / О. Л. Рыбаковский, О. А. Таюнова // Народонаселение. — 2016. — № 1–1. — С. 90–97.

- Будилов, А. П. Основные тренды внутренней миграции населения России / А. П. Будилов // Вопросы территориального развития. — 2019. — № 4(49). DOI: 10.15838/tdi.2019.4.49.5.

- Волох, В. А. Проблемы управления миграционными процессами в современной России / В. А. Волох // Управление. — 2017. — № 2. — С. 35–43. DOI: 10.12737/article_59537ed9afe5c6.30363451.

- Будилов, А. П. Внутрироссийская миграция: дифференциация регионов и её факторы / А. П. Будилов // Проблемы развития территории. — 2019. — № 3(101). — С. 97–106. DOI: 10.15838/ptd.2019.3.101.6.

- Воробьёва, О. Д. Доминанта миграционной политики современной России / О. Д. Воробьёва, Л. Л. Рыбаковский // Социс. — 2017. — № 8. — С. 59–65. DOI: 10.7868/S0132162517080062.

- Сыздыкбеков, Е. С. Основные факторы и тренды внешней трудовой миграции в Республике Казахстан / Е. С. Сыздыбеков // Вестник Российского университета кооперации. — 2020. — № 1(39). — С. 87–92.

- Эргешбаев, У. Ж. Миграция населения Киргизской Республики в Россию: социально-экономические последствия / У. Ж. Эргешбаев // Регион: Экономика и Социология. — 2009. — № 2. — С. 156–165.

- Максакова, Л. Демографический и миграционный потенциал Узбекистана / Л. Максакова // Народонаселение. — 2016. — № 1–1. — С. 83–89.

- Алиев, Т. Г. Роль крупных городов в формировании структуры занятости. / Т. Г. Алиев, Ш. Т. Алиева // Проблемы современной науки и образования. — 2018. — -№ 2(122). — С. 18–22. DOI: 10.20861/2304–2338–2017–122.

- Неклюдова, Н. П. Оценка миграционной привлекательности территории Свердловской области / Н. П. Неклюдова, Е. А. Илинбаева // Динамика и инерционность воспроизводства населения и замещения поколений в России и СНГ. Т. 2: Демографический потенциал регионов России и СНГ: динамика роста и инерционность изменений. — Екатеринбург : Ин-т экономики УрО РАН, 2016. — С. 386–394. ISBN 978–5–94646–560–1.

- Неживых, О. В. Анализ результативности управления миграцией в Свердловской области в направлении содействия добровольному переселению соотечественников / О. В. Неживых, И. А. Кулькова // Фундаментальные исследования. — 2017. — № 9–2. — С. 460–465.

- Бедрина, Е. Б. Мотивы иммиграции в современной России / Е. Б. Бедрина, К. А. Шаболина // Демографический и миграционный потенциал Урала: материалы круглых столов III Уральского демографического форума с международным участием (Екатеринбург, 8–9 июня 2012 года). — Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2012. — С. 310–316. ISBN 978–5–94646–582–3.

- Будилов, А. П. О влиянии внутренней миграции на формирование населения региона (на примере Вологодской области) / А. П. Будилов // Журнал социологических исследований. — 2020. — Т. 5. — № 2. — С. 23–30.