Миграция и переселенческие установки жителей Вологодской области

Автор: Будилов Александр Павлович, Калачикова Ольга Николаевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 2 (106), 2020 года.

Бесплатный доступ

Изучение миграции в Вологодской области является востребованной темой научных исследований, так как неконтролируемость переселений приводит к изменению количественных и качественных параметров населения, нарушению демографического баланса и требует управления. Исследование главных тенденций миграции в регионе лишь статистически не дает полного представления о миграционном процессе (миграционных установках и адаптации). Оценка миграционных процессов возможна только при комплексном рассмотрении данного явления с помощью социологических методов. Целью статьи стал анализ миграции и миграционных установок жителей Вологодской области. Исследование выполнено на основе статистических данных о миграционном движении Федеральной службы государственной статистики, переписей населения 2002 и 2010 годов, а также очередного этапа социологического мониторинга оценки условий проживания, проведенного в 2019 году ФГБУН ВолНЦ РАН. Определено, что миграция в регионе после 1990-х гг. не вносит существенный вклад в динамику численности, с 2012 года сальдо миграции отрицательно и только усугубляет естественную убыль населения. В миграционном обмене превалирующую роль играет внутренняя миграция, в международных потоках почти 90% сальдо определяют страны СНГ. В населении Вологодской области почти 14% составляют уроженцы других субъектов России, максимальная доля - из соседних Архангельской, Ярославской, Мурманской областей. Выявлены миграционные установки населения региона. Желание переехать выразили 14% населения, причины переезда находятся в области уровня и качества жизни. Мотивы оседлости носят социокультурный характер - любовь к малой родине, близость родственников. Они же, наряду с не решенными на новом месте материальными и жилищными проблемами, играют ведущую роль в возвратной миграции. Результаты работы могут представлять практический интерес для исследователей в области демографии, миграции и социологии, а также представителей органов власти, реализующих демографическую, миграционную и социальную политику.

Миграция, внутренняя миграция, международная миграция, миграционные потоки, миграционные установки, регион

Короткий адрес: https://sciup.org/147225335

IDR: 147225335 | УДК: 314.72 | DOI: 10.15838/ptd.2020.2.106.8

Текст научной статьи Миграция и переселенческие установки жителей Вологодской области

Миграция, внутренняя миграция, международная миграция, миграционные потоки, миграционные установки, регион.

Человек с самого начала находится в постоянном движении: естественном, социальном, миграционном. Благодаря миграции произошло расселение людей по земному шару [1–4]. Миграция населения – сложное, многоаспектное социальное явление, приводящее к количественному и качественному изменению населения того или иного региона, да и государства в целом, посредством влияния на различные стороны жизни общества [5–8].

За последние десять лет миграция в России характеризуется выросшими масштабами [9–11]. Резкому их повышению и интенсивности этого процесса способствовали снятие административных барьеров к передвижению (упразднение института прописки и выписки); сильная дифференциация основных характеристик уровня жизни и в первую очередь заработной платы; напряженность рынка труда; повышение информированности о возможностях и условиях трудоустройства в разных регионах; улучшение транспортной системы и т. д. [12–13].

С увеличением масштабов и интенсивности миграции расширяются и углубляются научные исследования ее отдельных аспектов. Среди отечественных ученых, занимавшихся изучением вопросов внутренней миграции населения и миграционной политики, в том числе региональной, в первую очередь стоит отметить Е.В. Виноградову, А.Г. Вишневского, О.Д. Воробьеву, Ж.А. Зайончковскую,

Т.И. Заславскую, В.А. Ионцева, В.М. Кабузана, Л.Б. Качурину, А.А. Кауфмана, М.А. Клупта, Л.В. Корель, А.Г. Коровкина, В.Г. Костакова, Е.С. Красинца, И.С. Матлина, С.Е. Метелева, Н.В. Мкртчяна, В.М. Моисеенко, В.И. Муко-меля, В.И. Переведенцева, В.Н. Петрова, Л.Л. Рыбаковского, С.В. Рязанцева, А.Е. Слу-ки, С.В. Соболеву, О.В. Староверова, А.В. Топилина, М.Л. Тюркина, Б.С. Хорева, А.С. Чернова, О.С. Чудиновских, Т.Н. Юдину и др.

Наиболее существенный вклад в анализ факторов межрегиональных перемещений населения в России и установок мигрантов внесли сотрудники Института демографии ГУ ВШЭ, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, Института социальнополитических исследований РАН, Института экономики СО РАН, Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Центра социальной демографии Центрального экономико-математического института РАН; Центра этнополитических и региональных исследований. Продолжается изучение внутренней миграции и в Вологодском научном центре РАН.

В состав Российской Федерации входят 85 субъектов, которые существенно отличаются по социально-экономическому положению и, соответственно, обладают различной привлекательностью для переезда внутренних мигрантов. В результате этого внутрироссийское миграционное движение носит разнонаправленный характер, оказывая существенное воздействие на демографическое развитие, влияя не только на численность территорий прибытия и выбытия, но и на изменение их демографических характеристик [14–16].

Для минимизации негативных последствий от внутренней миграции необходимо осуществление правильной и выверенной миграционной политики в России и ее субъектах. Для того чтобы этот процесс происходил наиболее эффективно, нужно провести детализированное исследование миграции в регионах на основе оценки миграционного движения во взаимосвязи с миграционными установками населения и миграционной политикой [17–18].

Вологодская область является одним из регионов, в которых наблюдается депопуляция: по прогнозу Вологдастата, с 2018 по 2036 год численность населения может сократиться на 74487 человек (6,3%). Это существенные потери населения для региона. В сложившихся условиях депопуляции населения области, влекущей комплекс социально-экономических проблем, и длительности изменения естественного движения населения для удовлетворения потребностей экономики в трудовых ресурсах требуется особенное внимание уделять миграционным процессам [19–20]. Поэтому привлечение мигрантов из других регионов (так же как и повышение рождаемости и сокращение смертности) может быть одним из способов сохранения численности населения территории [21–22].

Однако на сегодняшний день область не является достаточно привлекательной территорией для въезда мигрантов, переселяющихся на постоянное место жительства. По состоянию на 1 января 2019 года численность населения Вологодской области составила 1167,7 тыс. человек, в том числе 847,7 тыс. городского населения и 320,0 тыс. – сельского. За 2018 год она уменьшилась на 9 тыс. человек (0,8%).

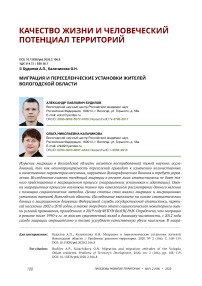

Сокращение численности населения произошло за счет естественной убыли, составившей 4531 человек, и миграционной убыли – 4445 человек (рис. 1).

До конца 1990-х гг. миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения, затем довольно продолжительный период – до 2012 года – был близок к нулевому, а в последние 7 лет лишь усугубляет депопуляцию.

В последние 10 лет миграционный оборот как в России, так и в регионе вырос

150,0

100,0

50,0

-50,0

-100,0

-150,0

0,0

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201

■ Незамещенная естественная убыль

□ Миграционный прирост

Рис. 1. Соотношение естественного и миграционного приростов в Вологодской области, 1990–2018 гг., %

-200,0

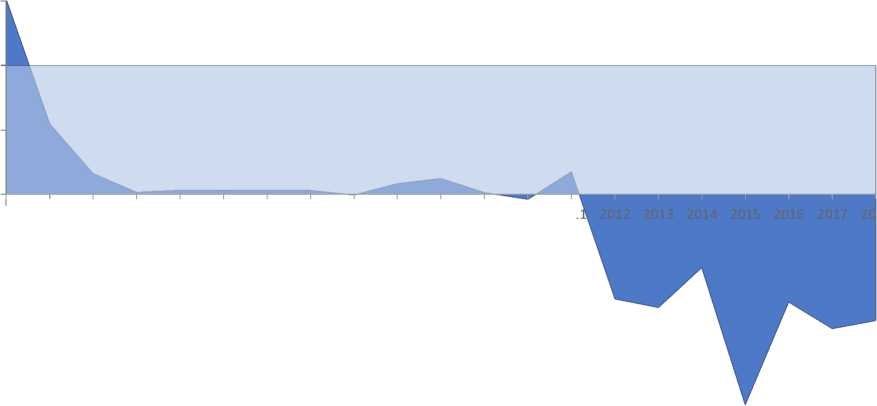

практически в 2 раза. Это свидетельствует о повышении миграционной активности населения (рис. 2).

Миграционный обмен осуществляется преимущественно внутри страны. В 2018 году из других регионов России в Вологодскую область прибыли 11116 человек, в то же время выбыли из области в пределах Российской Федерации 15002 человека, миграционная убыль в обмене с регионами составила 3886 человек. В результате международной миграции область потеряла еще 559 человек (табл. 1). Максимальный вклад – около 90% – в международную миграцию вносят страны Содружества независимых государств, со странами дальнего зарубежья миграционный обмен несущественен, за последние 10 лет сальдо оказалось положительным только в 2011–2013 гг.

Прибывающие и выбывающие мигранты в зависимости от масштабов, соотношения и состава потоков оказывают влияние на численность и структуру населения, социокультурный портрет территории. Численность

^^е Прибывшие ВО ^^е Выбывшие ВО -о- Прибывшие РФ -о- Выбывшие РФ

Рис. 2. Динамика прибывших и выбывших на постоянное место жительства в России и Вологодской области, 2008–2018 гг., чел.

Таблица 1. Международная миграция населения в Вологодской области, 2008–2018 гг., чел.

В составе населения Вологодской области, по данным переписи 2010 года, почти 14% – уроженцы других субъектов России, максимальная их доля – из соседних Архангельской, Ярославской, Мурманской областей. Число выходцев из Архангельской области в 2010 году по сравнению с 2002 годом выросло на 2,2%, что подтверждается и данными текущей статистики. Роль других регионов в формировании численности населения Вологодской области практически

Таблица 2. Регионы России, наиболее интенсивно участвующие в формировании населения Вологодской области

|

Регион рождения |

2002 год |

2010 год |

||

|

численность жителей Вологодской области, родившихся в других регионах России |

в % к итогу |

численность жителей Вологодской области, родившихся в других регионах России |

в % к итогу |

|

|

Всего |

174718 |

100 |

155884 |

100 |

|

Архангельская область |

24493 |

14,0 |

25246 |

16,2 |

|

Ярославская область |

11749 |

6,7 |

10063 |

6,5 |

|

Мурманская область |

8799 |

5,0 |

8558 |

5,5 |

|

Ленинградская область |

8413 |

4,8 |

6874 |

4,4 |

|

Костромская область |

7600 |

4,3 |

6487 |

4,2 |

|

Республика Коми |

5240 |

3,0 |

5861 |

3,8 |

|

Кировская область |

4187 |

2,4 |

5248 |

3,4 |

|

Тверская область |

4961 |

2,8 |

4145 |

2,7 |

|

г. Санкт-Петербург |

4409 |

2,5 |

3989 |

2,6 |

|

Ивановская область |

4412 |

2,5 |

3968 |

2,5 |

|

Республика Карелия |

3921 |

2,2 |

3768 |

2,4 |

|

Нижегородская область |

1349 |

0,8 |

3523 |

2,3 |

|

Свердловская область |

3865 |

2,2 |

3273 |

2,1 |

|

Пермский край |

5806 |

3,3 |

3106 |

2,0 |

|

Другие регионы и не указавшие место рождения |

75514 |

43,2 |

80609 |

39,6 |

Составлено по: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Т. 8. Продолжительность проживания населения в месте постоянного жительства. URL: http://www.gks.ru ; Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. Т. 10.

Продолжительность проживания населения в месте постоянного жительства. URL: http://www.perepis2002.ru не менялась. В 2010 году больше всего снизилась роль влияния Ленинградской области и Пермского края, повысилась – Республики Коми, Нижегородской и Архангельской областей.

Привлечение мигрантов является способом быстрого восполнения человеческих ресурсов, но связано с рядом проблем, решение которых должно быть научно обоснованным [24–27]. Это вопросы, касающиеся миграционной привлекательности территории, количества мигрантов, их качественных характеристик, длительности пребывания и др. [28–30]. Еще один важный аспект – мотивы миграции, ожидания и проблемы приживаемости на новом месте.

Оценить на микроуровне причины, по которым жители хотят покинуть родной край, возможно с помощью социологических методов. В 2019 году ФГБУН ВолНЦ РАН провел массовый опрос вологжан. Одной из его практических задач стало исследование миграционных установок, их особенностей. Опрошены 1500 человек в 10 муниципальных образованиях области (два крупных города: Вологда – административный центр, Череповец – промышленный моногород, 8 муниципальных районов с преимущественно сельским населением). Выборка квотная по полу и возрасту, ошибка не превышает 3%. Это позволило изучить миграционные установки жителей Вологодской области.

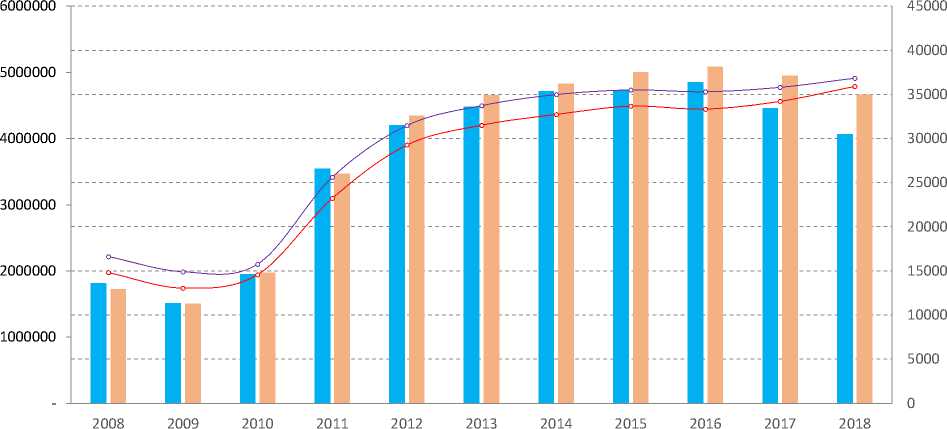

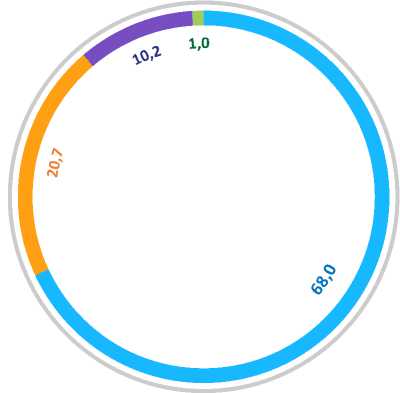

По данным исследования, население региона обладает низкой миграционной мобильностью: большая часть (86%) не хочет переезжать, прежде всего в связи с наличием привычки, тесной связи с местом проживания, родиной и окружающими близкими людьми (рис. 3).

О своем желании переехать сообщили 14% жителей региона, причем только 10% намерены сменить место жительства, остальные планируют работать или учиться в другом населенном пункте. Среди планирующих отъезд большинство – жители двух крупных городов региона – Череповца (14%) и Вологды (9%), в районах области только 7% желающих покинуть родину. Среди 55% определившихся с новым местом жительства 12% указали Санкт-Петербург, 8% – Москву. Анализ спектра и территорий исхода потенциальных мигрантов свидетельствует о сохранении центростремительного характера перемещений: из сельской местности в города, из крупных городов – в мегаполисы.

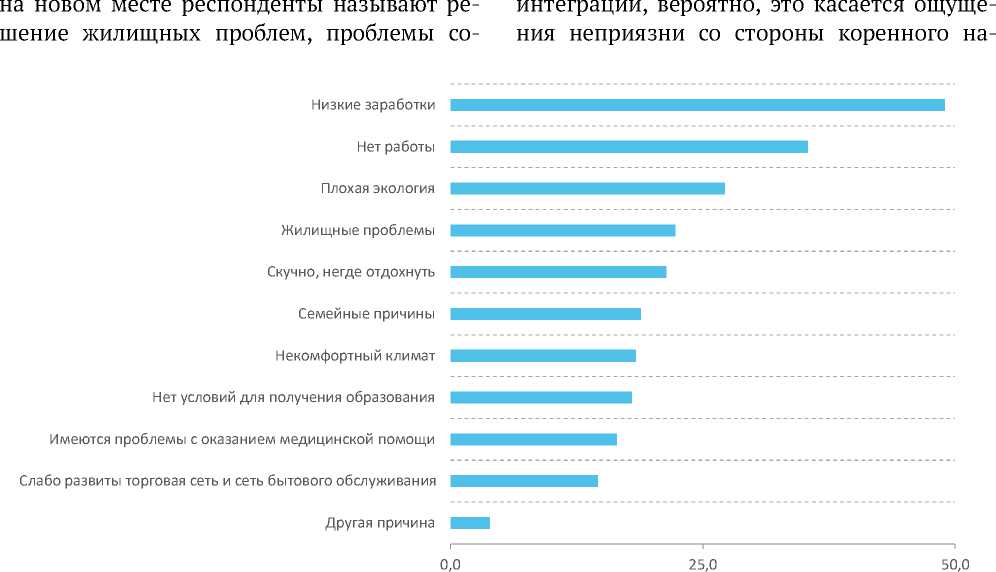

Причины переезда преимущественно экономического характера: низкие заработки, отсутствие работы, жилищные проблемы. Третьим по представленности является ответ «плохая экология», в совокупности с некомфортностью климата природные условия назвали 45% планирующих переезд. Немаловажный аргумент для отъезда – неразвитость социальной инфраструктуры:

Привыкли, здесь родина, здесь живут родные и близкие

Материально тяжело «подняться» со старого места и уехать у Не знаю, смогу ли найти хорошую работу в новом месте и обустроиться

Другое

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Если Вы не планируете переехать в другой населенный пункт или переезд маловероятен, то почему?», % от тех, кто не планирует переехать плохой досуг, сложности в получении образования, медицинской помощи, слаборазвитая торговая сеть (рис. 4).

За последние 10 лет меняли место жительства 11% опрошенных вологжан. Почти 80% переездов осуществлялись внутри региона. Рейтинг популярности обмена (фактически совершенных переездов) – из села в город своего региона, из города в город своего и другого региона, из города в сельскую местность своего региона (реурбанизация). Смена места жительства для вологжан – серьезное решение: те, кто переезжал, делали это один раз.

Что касается приживаемости, то 10% из переезжавших вологжан не смогли закрепиться на новом месте и вернулись обратно. Преимущественно это жители районов (среди них вернувшихся 19%) и г. Вологды (6%).

Не всем удалось решить поставленные при переезде задачи. Среди главных причин возврата к месту рождения участники опроса называют «тягу на родину», жилищные и семейные проблемы, нехватку заработной платы для обустройства на новом месте (рис. 5).

Главными трудностями при устройстве циального характера – взаимодействие с новым окружением, удаленность от семьи и друзей (рис. 6).

Таким образом, исследование показало, что современная миграционная ситуация в регионе имеет негативную динамику. Внутренняя и международная миграция в Вологодскую область не компенсирует естественную убыль населения, напротив, наблюдаемое с 2012 года отрицательное сальдо миграции усугубляет депопуляцию. В условиях демографического спада привлечение мигрантов – вынужденная необходимость для дальнейшего поступательного развития экономики региона.

У населения Вологодской области наблюдается невысокая готовность к миграции – только 14% выразили желание уехать. Главные причины отъезда традиционно экономического характера и касаются качества жизни. Успешность миграции – на уровне 70% (примерно 20% уезжали, планируя вернуться, 10% не решили переездом свои проблемы и вернулись в регион). С точки зрения благоприятности условий проживания для сменивших место жительства выявлена напряженность социальной

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Причины, по которым Вы планируете переехать?», % от тех, кто планирует переехать

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Если Вы вернулись на прежнее место жительства после переезда, то по каким причинам?», % от числа вернувшихся на прежнее место жительства

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Какие трудности были у Вас при устройстве на новом месте жительства?», % от числа менявших место жительства

селения. Ситуация вполне объяснима высоким уровнем идентификации вологжан с малой родиной. Как показывают исследования, проводимые ФГБУН «Вологодский научный центр РАН», для жителей Вологодской области характерна поселенческая идентичность, чувство наибольшей близости они испытывают по отношению к жителям своего поселения (самое высокое значение Киб, 76% вологжан отмечают чувство близости) [31]. Действительно, получен- ные результаты закономерны, поселение – это первичная или локальная территориальная общность, место, с которым человек непосредственно связан родственными, дружескими и прочими узами.

Однако, несмотря на острую необходимость, в Вологодской области собственная комплексная демографическая политика, в частности миграционная, судя по ее результатам, проводится недостаточно эффективно. Общеизвестно, что в отличие от про- цессов естественного движения населения миграция довольно быстро реагирует как на положительные, так и на отрицательные изменения в регионе. Поэтому в настоящее время в области приоритетным направлением всей социально-экономической и демографической политики должна стать именно миграционная политика.

Перераспределение населения по территории страны является необходимым условием для обеспечения социальноэкономического развития России в XXI веке. Теоретическим механизмом такого перераспределения населения должна быть внутренняя миграция, призванная смягчать существенные региональные различия и более эффективно задействовать дефицитные трудовые ресурсы России. Вместе с тем отсутствие сформировавшихся общероссийских рынков труда и жилья, административные барьеры, недостаточная степень развития финансового рынка приводят к неэффективности рыночных механизмов регулирования миграционных потоков внутри страны. Последнее обусловливает необходимость проведения активной государственной политики, направленной на повышение внутренней миграционной подвижности населения. В свою очередь, для разработки эффективных мер миграционной политики нужно обладать информацией о детерминантах внутренней миграции в современной России.

Также эффективность демографической и в целом социально-экономической политики регионов связана с пониманием особенностей и закономерностей развития регионального сообщества. Для того чтобы миграция способствовала развитию территории, важно наладить ее комплексный мониторинг. Развитие системы статистического наблюдения, широкое применение социологических методов для исследования первой и третьей стадий миграционного движения (потенциальной готовности населения к изменению своего территориального статуса, причин переезда, приживаемости, миграционной напряженности и др.) имели бы высокое практическое значение, обеспечивая органы власти своевременной и актуальной информацией, позволяющей усиливать или внедрять новые инструменты миграционной политики.

Список литературы Миграция и переселенческие установки жителей Вологодской области

- Шабунова А.А. Общественное развитие и демографические вызовы современности // Проблемы развития территории. 2014. № 2. С. 7-17.

- Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Три стадии миграционного процесса. М.: Наука, 2001. 114 с.

- Dustmann C., Glitz A. Migration and Education. Handbook of the Economics of Education. Eds. E. Hanushek, S. Machin, L. Woessman. Amsterdam: Elsevier, 2011, vol. 4, pp. 327-439.

- Ravenstein E.G. The Laws of Migration. Journal of the Statistical Society of London, 1885, no. 2. Available at: http://www.jstor.orglstable/2979181

- Будилов А.П. Основные тренды внутренней миграции населения России // Вопросы территориального развития. 2019. № 4 (49). URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/28301. DOI: 10.15838/tdi.2019.4.49.5