Миграция инородных тел через органы мочевыделительной системы (клинические случаи)

Автор: Баулина О.А., Баулин А.А., Баулин В.А., Аверьянова Л.А.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 6 т.14, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Миграция имплантируемых материалов является редким, но значимым осложнением хирургических вмешательств в урологической практике. Цель исследования: представить анализ двух клинических случаев необычной миграции фиксирующих капроновых конструкций в области мочевыделительной системы.

Миграция инородного тела, мочевыделительная система, нефропексия, недержание мочи, шовные материалы, послеоперационные осложнения, клинический случай

Короткий адрес: https://sciup.org/143183676

IDR: 143183676 | УДК: 616.6-003.6:616.6-089 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2024.6.CASE.7

Текст научной статьи Миграция инородных тел через органы мочевыделительной системы (клинические случаи)

В специальной научной литературе в различных разделах хирургических специальностей описаны многочисленные случаи миграции инородных тел, где вынуждены применять имплантируемые материалы [1–9]. Приводим клинические наблюдения необычной миграции инородных тел в почку и через мочеиспускательный канал.

Клиническое наблюдение № 1

Информация о пациенте

Пациентка М., 34 лет, (амбулаторная карта № 23914 от 2024 г.), доставлена сотрудниками СМП в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина» с жалобами на повышение температуры до 37,5 ºC, болью в поясничной области, никтурию до 2–3 раз в сутки, смену настроения, апатию, раздражительность.

Анамнез жизни: рост 168 см, вес 63 кг. ИМТ = 22,3. Хронические заболевания отрицает. Сопутствующих заболеваний не имеет.

Анамнез заболевания: со слов пациентки вышеперечисленные жалобы с возраста 21 года, в дородовом периоде впервые переболела острым пиелонефритом, который был связан с наличием беременности. В последующем 3–4 раза в год лечилась амбулаторно по поводу обострений. Атаки сопровождались болями в области поясницы слева, повышением температуры до 37,5 ºС, лечение давало временный эффект. Ночью 2–3 раза поднималась мочиться, но при просыпании утром было удовлетворительное состояние, однако через 15–30 минут вертикального положения общее состояние кардинально менялось, появлялась разбитость, смена настроения, апатия, «тяжёлая голова», повышалось давление с нормальных 110 и 70 мм рт. ст. до 130 и 80 мм рт. ст., появлялась раздражительность по отношению к окружающим, снижалась трудоспособность. Обращалась с вышеперечисленными жалобами к урологу, терапевту, невропатологу, психоневрологу – положительного эффекта после назначенного лечения не отмечала. Результаты общего анализа крови, общего анализа мочи, биохимического анализа крови были в пределах нормальных значений, ультразвуковое исследование органов брюшной полости (УЗИ ОБП) – диффузные изменения в печени и поджелудочной железе.

Обратилась к хирургам эндохирургического центра, поскольку на приёме стали появляться пациенты, которым выполняли операции по поводу нефроптоза и недержания мочи, где ей рекомендовали выполнить экскреторную урографию. На экс- креторной урографии (обзорный снимок, на 6-й минуте лёжа, на 9-й – стоя, на 12-й – лёжа, на 20-й – стоя) было обнаружен нефроптоз 2–3 степени слева, 1 степени справа, расширение лоханки слева, перегибы левого мочеточника, расширение его до 1 см в верхней трети, задержка опорожнения лоханки слева.

Аллергологический анамнез: не отягощен.

Наследственный анамнез: среди известных родственников проявления генетических заболеваний не отмечены.

Физикальная диагностика . Данные объективного осмотра: состояние средней степени тяжести. При осмотре пациентка жалуется на умеренные боли в поясничной области. Подкожно-жировая клетчатка развита слабо. Периферических отёков не выявлено. Кожный покров физиологической окраски. Частота дыхательных движений (ЧДД) – 68 в минуту, насыщение кислородом 98 %. Лёгкие – ясный лёгочный звук, дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца – ясные, ритмичные, частота сердечных сокращений (ЧСС) 80 ударов в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезёнка не пальпируются. Мочеиспускание не нарушено. Стул оформленный, один раз в сутки. При ректальном осмотре на перчатке кал коричневого цвета, на длину пальца патологических образований не выявлено.

Предварительный диагноз: патологический нефроптоз слева с расстройством выделительной функции.

Хронология развития болезни и прогноз пациентки С. представлены на рисунке 1.

Пациентка госпитализирована. За время лечения в стационаре преобладала клиника частичной блокады левой почки с болевым синдромом. Дообследована в необходимом объёме. В отделении проведена инфузионная, спазмолитическая, дезинтокси-кационная терапия. В условиях хирургического отделения был выполнен следующий спектр диагностических исследований:

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (27.02.2024): УЗ-признаки диффузных изменений в печени и поджелудочной железе.

Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря (27.02.2024): определено смещение левой почки каудально на 1,5 позвонка при вертикальном положении, небольшое расширение чашечнолоханочной системы.

КТ брюшной полости (28.02.2024): отмечено расширение чашечно-лоханочной системы и верхней трети мочеточника слева.

Рисунок 1. Хронология развития болезни у пациентки М.: хронология событий и прогноз заболевания. Примечание: представленная блок-схема временной шкалы реализована авторами в соответствии рекомендациям CARE. Сокращения: СМП – скорая медицинская помощь Figure 1. Timeline of disease progression in Patient M.: sequence of events and prognosis. Note: The presented timeline flowchart was developed by the authors in accordance with the CARE guidelines. Abbreviations: EMS – Emergency Medical Services

Экскреторная урография (28.02.2024): определено в вертикальном положении смещение левой почки почти на 2 позвонка, расширение чашечнолоханочной системы до 6 см и верхней трети мочеточника до 1,5 см и ротация почки в двух проекциях.

Пациентка была оперирована по оригинальной методике (оригинальный метод патентуется), которая заключается в фиксации почки капроновыми нитями за нижний и верхний полюса к 12 ребру с целью предотвращения смещения и ротации. Уже с первых дней пациентка отметила значительное улучшение состояния. Контрольное контрастное исследование почек показало, что слева почка стоит в нормальной анатомической позиции, мочеточник выпрямленный, не расширен. Пациентка выписана на амбулаторное лечение с положительной динамикой.

По прошествии 8 месяцев без возврата общих симптомов стала отмечать ноющие боли в поясничной области слева, несколько похожие на прежние. Ультразвуковое и контрастное рентгенологическое исследования не выявили патологию, однако при выполнении КТ органов брюшной полости было обнаружено, что фиксирующая нить внедрилась в ткань почки на глубину 1 см. Противовоспалительная терапия не имела успеха, пациентка настаивала на удалении лигатуры. Предложено было удаление лигатуры и замена на полипропиленовую конструкцию, что и было сделано лапароскопически без технических трудностей. Последующее течение гладкое.

Клинический диагноз

На основании полученных результатов обследования диагноз был верифицирован: миграция фиксирующей конструкции в паренхиму почки без функциональных нарушений.

После проведённого оперативного лечения на 7-е сутки отмечена положительная динамика на фоне консервативного лечения нестероидными противовоспалительными препаратами. Важной составной частью комплексного лечения являлось оперативное удаление мигрирующей конструкции.

Обсуждение

Описанный случай демонстрирует возможность миграции капроновых нитей в ткань почки, возможно из-за малой по площади соприкосновения в отличие от полипропиленовой сетки. Данное наблюдение должно настораживать при применении узких опорных конструкций, которые могут постепенно мигрировать в ткани. Миграции являются редкой патологией, КТ или МРТ улучшают выявление миграцию инородных тел.

Клиническое наблюдение № 2

Информация о пациенте

Пациентка К., 49 лет (история болезни № 137492024 г.), обратилась в ГБУЗ «Клиническую больницу № 6 им. Г.А. Захарьина» с жалобами по поводу полного недержания мочи.

Анамнез жизни: рост 170 см, вес 79 кг. ИМТ = 27,3. Хронические заболевания отрицает. Сопутствующих заболеваний не имеет.

Анамнез заболевания: со слов пациентки вышеперечисленные жалобы стали беспокоить около 5 лет назад, когда впервые стала отмечать непроизвольное мочеиспускание при резком напряжении или чихании. Вначале заболевания считала, что эти явления носили временный характер, поэтому за медицинской помощью не обращалась. Однако, позже при кашле, резком повороте туловища, а затем просто, если она задумывалась или отвлекалась, стала отмечать подтекание мочи, в связи с чем пришлось применять гигиенические прокладки, а позднее и памперсы. Невропатологом, терапевтом консультирована – патологии не выявлено.

Аллергологический анамнез: не отягощён.

Наследственный анамнез: среди известных родственников проявления генетических заболеваний не отмечены.

Физикальная диагностика. Данные объективного осмотра: состояние относительно удовлетворительное. Подкожно-жировая клетчатка развита уме- ренно. Периферических отёков не выявлено. Кожный покров физиологической окраски. Частота дыхательных движений (ЧДД) – 66 в минуту, насыщение кислородом 98 %. Лёгкие – ясный лёгочный звук, дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца – ясные, ритмичные, частота сердечных сокращений (ЧСС) 66 ударов в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезёнка не пальпируются. Стул оформленный, один раз в сутки. При ректальном осмотре на перчатке кал коричневого цвета, на длину пальца патологических образований не выявлено. Влагалище развито правильно, небольшое опущение обеих стенок, шейка матки цилиндрической формы, матка не увеличена, безболезненная при пальпации. Придатки матки не пальпируются. Выделения слизистые. Устье мочеиспускательного канала сомкнуто, но из него выделяется моча при лёгком натуживании в положении на гинекологическом кресле.

Предварительный диагноз: стрессовое недержание мочи?

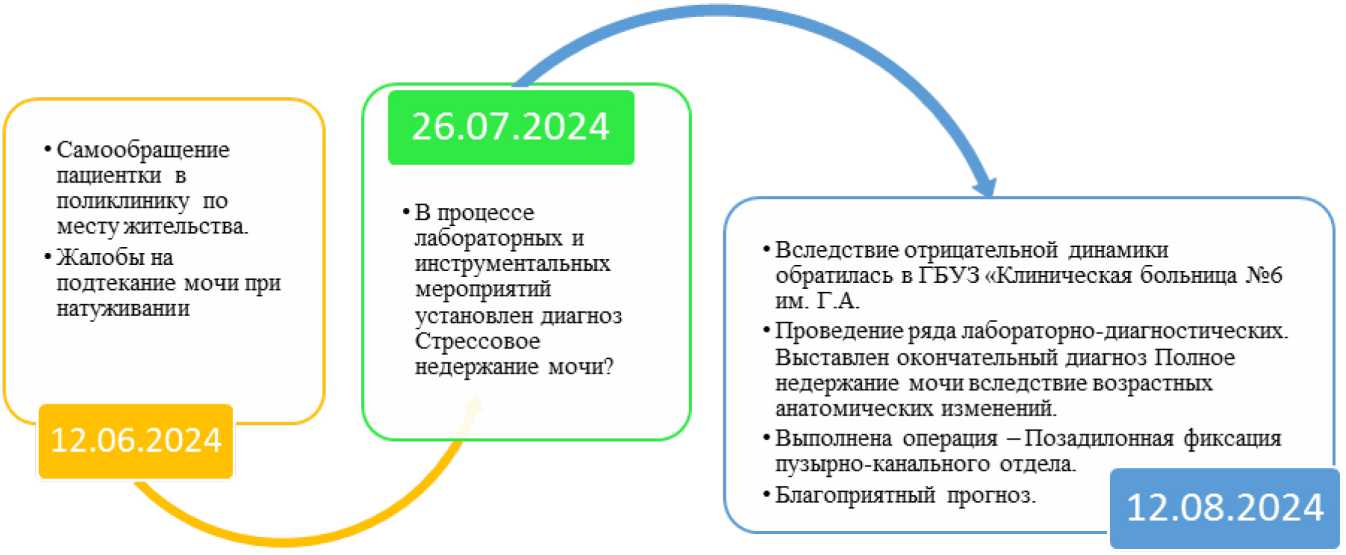

Хронология развития болезни и прогноз пациентки С. представлены на рисунке 2.

•Вследствиеотрицательной динамики обратилась в ГБУЗ «Клиническая больница №6 им. Г.А.

• Проведение ряда лабораторно-диагностических. Выставлен окончательный диагноз Полное недержание мочи вследствие возрастных анатомических изменений.

•Выполнена операция -Позадилонная фиксация пузырно-канального отдела.

• Благоприятный прогноз.

• В процессе лабораторных и инструм ентал ьных мероприятий установлен диагноз Стрессовое недержание мочи?

• Самообращение пациентки в ПОЛИКЛИНИКУ ПО месту жительства.

• Жалобы на подтекание мочи при натуживании

26.07.2024

12.06.2024

12.08.2024

Рисунок 2. Хронология развития болезни у пациентки М.: хронология событий и прогноз заболевания. Примечание: представленная блок-схема временной шкалы реализована авторами в соответствии рекомендациям CARE. Сокращения: СМП – скорая медицинская помощь Figure 2. Chronology of the disease development in patient M.: chronology of events and prognosis of the disease. Note: the presented block diagram of the timeline was implemented by the authors in accordance with the CARE recommendations. Abbreviations: EMS – emergency medical care

Пациентка госпитализирована. Преобладала клиника полного недержания мочи. Ввиду невозможности медикаментозной коррекции и отсутствии сопутствующей патологии предоперационная подготовка не производилась. Пациентка обследована в необходимом объеёме для операции. В условиях хирургического отделения был выполнен следующий спектр диагностических исследований:

Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови в пределах нормальных значений.

Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря (12.08.2024): мочевой пузырь содержит около 5–8 мл мочи, стенка толщиной 6–7 мм, патологических образований нет, мочу не накапливает. Мочеиспускательный канал 4 см длиной, опухолей, дивертикулов нет, катетер до 8 мм входит без сопротивления.

Экскреторная урография (13.08.2024): патологии почек не выявлено, мочевой пузырь небольших размеров в виде щели 5×2 см.

Показанием для операции послужило полное недержание мочи. Поскольку пациентка была не- имущая и не могла оплатить специальный набор для выполнения операции трансвагинальной позади-лонной или через запирательные отверстия фиксации или эндоскопическую операцию типа Бёрча, ей был предложен один из классических вариантов. Для производства операции был изготовлен специальный оригинальный проводник позадилонного тунеллирования.

Ход оперативного вмешательства. Операция выполнена влагалищным доступом под местной анестезией 0,5 % раствором новокаина с введением дополнительно около 150 мл позади лонного сочленения. В мочевой пузырь введён резиновый катетер. Разрез слизистой передней стенки влагалища длиной 5 см произведён с началом в одном сантиметре от устья мочеиспускательного канала. Отсе-парированы лоскуты слизистой оболочки вправо и влево. Под мочеиспускательным каналом из мягких тканей узловыми швами создана дубликатура как опорная площадка для поддерживающей петли. Приготовлена двойная нить капрона № 5 длиной 50 см. Справа и слева от дубликатуры и соответственно от мочеиспускательного канала изготовленным проводником поочередно концы нитей проведены позади лонного сочленения, через прямые мышцы, подкожную клетчатку и рассечённую кожу по центру с таким расчётом, чтобы между местами выхода нитей через апоневроз между ними было расстояние порядка 3 см. Потягиванием за нити слегка подняли удвоенный комплекс с мочеиспускательным каналом, ввели в пузырь физиологический раствор, извлекли катетер и попросили пациентку кашлять и тужиться. Моча не выделялась, катетер входил свободно. На слизистую оболочку влагалища и кожу над лоном наложены швы.

Назначены уросептики. В течение 10 дней у пациентки приходилось выпускать мочу катетером, вначале 3–4 раза за сутки, затем периодически пациентка стала сама выделять мочу. После 11 суток она стала мочиться самостоятельно порциями по 100–130 мл, а через 1 месяц уже не ощущала дискомфорта.

Через 3 месяца при мочеиспускании стали появляться рези, появилась боль позади лона, над лоном, небольшая до 37,1 ºС температура. При внешнем осмотре никаких особенностей не было ни со стороны влагалища, ни со стороны рубца на коже. Пальпаторно вызывалась болезненность над лоном и со стороны влагалища в проекции мочеиспускательного канала. При УЗИ не выявлено патологических образований. Было высказано предположение о лигатурном процессе. При разговоре о возможном удалении лигатуры, пациентка была категорически против. Лечение противовоспалительными препаратами, уросептиками давали небольшой эф- фект в виде снижения температуры и небольшого уменьшения резей. При осмотре ещё через 1,5 месяца ввиду увеличения резей и усиления болей над лоном решено ревизовать рану брюшной стенки. Под местной анестезией было произведено рассечение кожи и подкожной клетчатки – патологического субстрата не выявлено. Рубец во влагалище был без признаков воспаления. Решено сделать цистоскопию, при которой обнаружены поперечно в мочеиспускательном канале толстые нити, расположенные ближе к задней стенке, мочевой пузырь интактный. При разговоре о возможном удалении нитей пациентка просто впадала в истерику, ссылаясь на то, что подобное терпеть проще, нежели недержание. Было предложено подождать формирования рубцовой ткани вокруг нитей и удаление нитей в последующем. Рези продолжались, больная опять стала несколько нервной. При уретроскопии ещё через 1 месяц обнаружено, что нити находятся как бы посередине, а ещё через месяц – уже ближе к передней стенке. То есть, наблюдалась явная поперечная миграция фиксирующей нити. В течение следующего месяца рези стали исчезать и прошли совсем. При уретроскопии нитей в просвете не обнаружено, на поверхности слизистой оболочки не найдено каких-либо рубцовых изменений, как бы характерных для прорезывания. Болезненные явления за лоном и над лоном полностью прошли. Мочеиспускание свободное, стриктуры уретры нет. При контрольных осмотрах через 3–6–12 месяцев – положительная динамика после лечения. При осмотре через 7 лет пациентка говорит, что забыла тот кошмарный сон.

Клинический диагноз

На основании полученных результатов обследования диагноз был верифицирован: полное недержание мочи вследствие возрастных анатомических изменений.

Обсуждение

Описанный случай демонстрирует необычное перемещение инородного тела – капроновой нити через ткани с как бы полным пересечением мочеиспускательного канала без развития стриктуры. Можно предполагать, что миграция была связана, в первую очередь, с тем, что лигатура имела поддерживающую функцию, создавала давление на ткани, процесс шёл по типу образования пролежня.

Выводы

Наблюдения фактически уникальны медленным постепенным перемещением лигатур, причём при миграции в области мочеиспускательного канала без каких-либо отдалённых последствий: стриктуры и рецидива недержания мочи.

Список литературы Миграция инородных тел через органы мочевыделительной системы (клинические случаи)

- Yelikar Aditya A rare case of a migrated foreign body found in and around the urinary bladder and urethra. MGM Journal of Medical Sciences. 2024;11.4:798-800.

- Yang Bo et al. Migrating foreign bodies of penis: a case report and literature review. Basic and Clinical Andrology. 2024;34.1:9.

- Liu Guangtao et al. Intrauterine devices migrated into the bladder: two case reports and literature review. BMC Women's Health. 2021;21:1-5.

- Alzubier MAA, AlAsmi R, Taha SM, Osman YM. Migrating foreign body into the urinary bladder of children postperineal trauma. Urology Annals. 2023;15.1):109-112.

- Okobi OE, Imobighe IC, Nnaji CG, Adaralegbe NJ, Akinsola Z, Evbayekha EO. Foreign body in the urinary bladder: Another outpatient presentation. Cureus. 2022;14.7.

- Bansal A, Yadav P, Kumar M, Sankhwar S, Purkait B, Jhanwar A, Singh S. Foreign Bodies in the Urinary Bladder and its Management: a Single Centre Experience from North India. Indian Journal of Surgery. 2021;83:126-131.

- Pare, Abdoul-Karim et al. Unusual intravesical foreign bodies: a report of two cases. Pan African Medical Journal. 2023;45.1.