Миграция населения как фактор выравнивания социально-экономической дифференциации регионов России

Автор: Шичкин И.А.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Экономика регионов и социально-трудовые отношения

Статья в выпуске: 4 (198), 2015 года.

Бесплатный доступ

Объект. Территориальные диспропорции социально-экономического развития России.

Миграция населения, уровень и качество жизни, трудовые ресурсы, занятость и безработица, оплата труда, территориальные диспропорции

Короткий адрес: https://sciup.org/143182119

IDR: 143182119

Текст научной статьи Миграция населения как фактор выравнивания социально-экономической дифференциации регионов России

Дифференциация социально-экономического развития регионов многие годы остается актуальной проблемой для российской экономики. Основной причиной территориальных диспропорций в Российской Федерации выступают рыночные реформы 1990-х гг. Вместе с тем предпосылки этой ситуации были заложены политикой 1960– 1980-х гг., ослабившей экономическую активность территорий вследствие чрезмерной централизации в принятии ключевых решений в финансовой сфере. Экономический подъем в России в 2000-е годы сопровождался значительной межрегиональной асимметрией по уровню экономического развития территорий, сохранившейся к 2015 г.

Для проведения сравнительного анализа регионов используем основные показатели, харак- теризующие социально-экономический потенциал региона: валовой региональный продукт, уровень доходов населения, обеспеченность жильем, рынок труда, миграция населения.

Согласно данным табл. 1, разница показателя отношение ВРП на душу населения между регионами с высоким (Ненецкий АО) и низким (Чеченская Республика) значениями составляет 45 раз. Между тем в рамках Европейского союза максимальные различия по величине ВВП на душу населения между странами и регионами составляют 5 раз, что расценивается в качестве серьезной проблемы.

Группа лидирующих по показателю ВРП регионов России, в которую входят Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО-Югра,

Таблица 1

Валовой региональный продукт на душу населения в регионах России, 2013 г.

|

Субъект РФ Высокие значения |

ВРП/чел. с учетом уровня цен, тыс. руб. |

Субъект РФ Низкие значения |

ВРП/чел. с учетом уровня цен, тыс. руб. |

|

Ненецкий АО |

4003,4 |

Чеченская Республика |

88,5 |

|

Ямало-Ненецкий АО |

2540,5 |

Республика Ингушетия |

100,9 |

|

Ханты-Мансийский АО-Югра |

1753,8 |

Кабардино-Балкарская Республика |

131,9 |

|

Сахалинская обл. |

1369,0 |

Карачаево-Черкесская Республика |

133,2 |

|

г. Москва |

965,8 |

Республика Тыва |

134,2 |

|

Чукотский АО |

927,4 |

Республика Калмыкия |

145,3 |

|

Тюменская обл. |

611,8 |

Республика Дагестан |

145,4 |

|

Республика Саха (Якутия) |

595,8 |

Ивановская область |

150,8 |

|

Магаданская обл. |

584,7 |

Республика Алтай |

156,8 |

|

Республика Коми |

560,0 |

Республика Северная Осетия-Алания |

159,1 |

|

Среднее по субъектам РФ |

376,4 |

||

Сахалинская обл., Чукотский АО, Тюменская обл., характеризуется высоким уровнем природно-ресурсного потенциала, в их числе поставщики топлива и сырья на экспорт (нефть, газ, алмазы, рыба), составляющего главные статьи доходов федерального бюджета. Наряду с ними в число передовых территорий с высокими значениями ВРП входят регионы с развитой производственной, социальной, торговой, финансовой инфраструктурой и огромным инвестиционным и инновационным потенциалом, в их числе г. Москва, г. Санкт-Петербург, Свердловская, Московская и Самарская области [Регионы России, 2014, 5].

Отстающие регионы по показателю ВРП имеют незначительный производственный потенциал, и в них преобладает аграрная экономика. В данных регионах, как правило, отсутствует природноресурсный потенциал, способствующий наполнению бюджета. В число таких территорий входят регионы Северо-Кавказского федерального округа, Республики Калмыкия, Тува, Алтай и др. [ВРП в текущих основных ценах на душу населения, 2014, 2]. Анализируя показатель уровня жизни россий- ских регионов через призму среднедушевых денежных доходов населения, можно обнаружить взаимосвязь данного показателя со значениями ВРП (табл. 2).

К наиболее обеспеченным доходами (более пяти прожиточных минимумов в среднем на человека) относятся четыре региона России, имеющие также самые высокие показатели ВРП: Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский АО, г. Москва [Информация о социально-экономическом положении России, 2015, 4]. Причем диапазон показателя денежных доходов на душу населения составляет 5,5 раза (Ненецкий АО и Республика Калмыкия). Регионы относительно «благополучные» (2–3 прожиточных минимума): крупные индустриальные районы на Северо-Западе и Европейском Севере — г. Санкт-Петербург, Новгородская, Мурманская и Вологодская области, республики Карелия и Коми; в Центре — Московская, Смоленская, Калужская, Тульская и Ярославская обл.; в Центральном Черноземье — Липецкая и Белгородская области; на Урале и в Сибири — Пермская, Свердловская, Омская, Томская, Кемеровская и Иркут-

Таблица 2

Среднедушевые денежные доходы по субъектам РФ, 2014 г.

|

Субъект РФ Высокие значения |

руб. |

Субъект РФ Низкие значения |

руб. |

|

Ненецкий АО |

67 687,9 |

Республика Калмыкия |

12 309,4 |

|

Ямало-Ненецкий АО |

60 676,0 |

Республика Тыва |

13 934,7 |

|

Чукотский АО |

55 145,2 |

Республика Ингушетия |

15 107,5 |

|

г. Москва |

54 921,2 |

Республика Мордовия |

16 088,9 |

|

Магаданская обл. |

46 281,0 |

Республика Марий Эл |

16 308,8 |

|

Сахалинская обл. |

44 602,7 |

Карачаево-Черкесская Республика |

16 347,3 |

|

Ханты-Мансийский АО-Югра |

41 735,6 |

Кабардино-Балкарская Республика |

16 603,5 |

|

Тюменская обл. |

38 545,6 |

Чувашская Республика |

16 648,4 |

|

Камчатский край |

37 013,3 |

Республика Алтай |

17 093,1 |

|

г. Санкт-Петербург |

34 758,2 |

Саратовская область |

18 030,6 |

|

Среднее по субъектам РФ |

27 754,9 |

ская области, Красноярский край, а также 2 региона Южного федерального округа — Ростовская область и Краснодарский край [Среднедушевые денежные доходы по субъектам РФ, 2015, 8].

Большая часть регионов принадлежит к «неблагополучным» (около 1,5 прожиточного минимума на человека). Это республики Северного Кавказа — Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ингушетия; приволжские — Калмыкия, Мордовия и Марий Эл; ряд районов Южной Сибири — Алтайский край, Хакасия, Тыва, Бурятия.

Лидерами по темпам роста производства и доходов являются Центральный и Уральский федеральные округа, преимущество которых обусловлено опережающим ростом Московской агломерации и Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Несмотря на сокращение разрыва в темпах роста на уровне крупных макрорегионов, наблюдается устойчивое отставание восточных регионов с наименее развитой инфраструктурой и негативным воздействием удорожающих факторов — слабой заселенности, удаленности, неблагоприятных условий развития, отставание которых по темпам роста дополняется оттоком населения.

В настоящее время сложилась устойчивая тенденция концентрации экономического потенциала в небольшом числе высокоразвитых регионов, обладающих особыми преимуществами, в первую очередь в Москве и Тюменской области с автономными округами, на долю которых приходится треть общероссийского ВРП. В десяти ведущих субъектах Российской Федерации производится более половины объема ВРП страны. Изменение территориальных пропорций в пользу лидирующих регионов во многом стало результатом высоких цен на минерально-сырьевые ресурсы, в первую очередь на нефть и газ, определявших рост доходов в регионах. Результатом ресурсно-ориентированного развития стало формирование двух основных центров экономического роста — в Уральском и Центральном федеральных округах, в пользу которых происходит перераспределение производства и населения. Общей базовой тенденцией пространственного развития России является усиление концентрации человеческого капитала, инфраструктуры, ресурсов будущего в крупных городах, выполняющих специализированные интернациональные функции в мировом разделении труда, в первую очередь это касается Московской и Санкт-Петербургской агломераций.

Жилищные условия населения выступают одним из основных индикаторов качества жизни и одновременно определяющим фактором многих социально-демографических процессов, прежде всего здоровья и продолжительности жизни на- селения, мобильности трудовых ресурсов. В 2007– 2014 гг. наблюдалось увеличение общей площади жилья в расчете на одного человека — с 21,5 кв. м в 2007 г. до 25 кв. м в 2014 г. Но отставание от среднеевропейского стандарта обеспеченности жильем, составляет порядка 10–20 кв. м. Наибольшая площадь жилых помещений в расчете на одного жителя отмечена в Чукотском АО (33 кв. м), Московской области (32,1 кв. м), Магаданской области (30,2 кв. м), наименьшая — в республиках Северного Кавказа — 20 кв. м [Строительство в России, 2015, 9]. При росте обеспеченности населения жильем более 40 млн человек проживают в зданиях, построенных в 1947–1970-е годы, и около 35 млн человек — в неблагоустроенных квартирах. Фактически в современной России жилье не является доступным во всех регионах, что препятствует увеличению интенсивности внутренних миграционных потоков трудовых ресурсов.

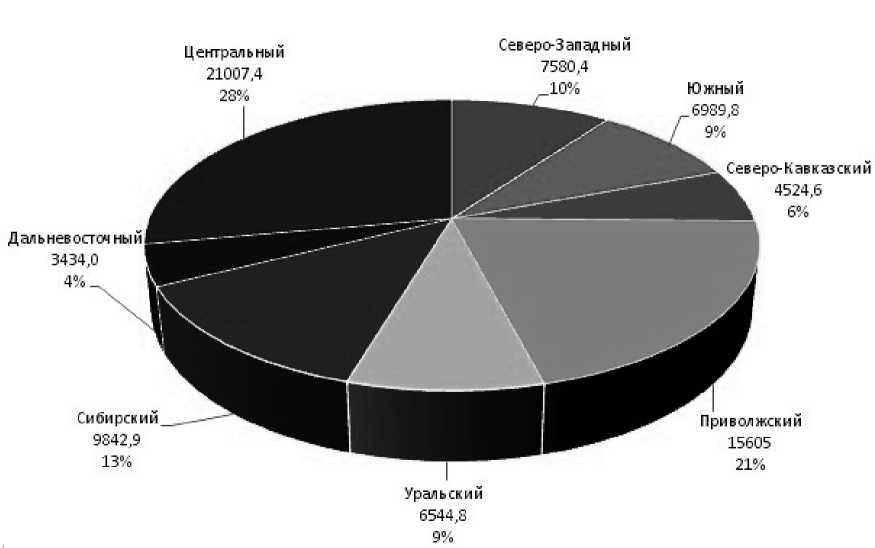

Сфера занятости населения России также характеризуется территориальными диспропорциями в распределении трудовых ресурсов по стране, уровню обеспеченности ими регионов и показателю безработицы (рис. 1) [Рынок труда, занятость и заработная плата, 2014, 6].

Это связано со спецификой распределения средств производства на территории страны. Трудовые ресурсы, вовлеченные в производственную деятельность, сосредоточены в основном на крупных и средних предприятиях Европейской части России, где находится основная часть производственных фондов, производящая свыше половины промышленной и сельскохозяйственной продукции. В этих регионах проживает более 70% населения страны. Текущий уровень развития Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов требует привлечения трудовых ресурсов в эти регионы. Однако этот процесс осложняется тем, что стоимость труда в Сибири и на Дальнем Востоке выше, чем в европейских районах: затраты на оплату труда, создание условий труда и быта для работников в несколько раз превышают аналогичные затраты в центральной части России.

По обеспеченности трудовыми ресурсами регионы России можно классифицировать на три категории:

◼ трудоизбыточные — имеют высокий уровень естественного и механического прироста при дефиците мест приложения труда. К ним относятся республики Северо-Кавказского федерального округа;

◼ трудодефицитные — характеризуются сложными природно-климатическими условиями, низким уровнем развития сферы культурнобытового обслуживания, но имеют богатые

Рис. 1. Численность экономически активного населения России по федеральным округам на начало 2014 г., тыс. человек

запасы природных ресурсов. В эту группу входят северо-западные, дальневосточные, сибирские регионы;

◼ трудообеспеченные — имеют сбалансированность между наличием мест приложения труда и численностью трудовых ресурсов, в их числе Центральный, Северо-Западный, Волго-Вятский, Поволжский, Центрально-Черноземный и Уральский экономические районы.

По показателю безработицы, рассчитанному согласно критериям МОТ, в стране лидируют регионы Северо-Кавказского федерального округа, где к январю 2015 г. ее средний уровень составлял 10,7%, в том числе в Чеченской Республике — 17,8%, Республике Ингушетия — 16,1%, Карачаево-Черкесской Республике — 14%. Самый низкий уровень безработицы наблюдается в регионах с традиционно высоким спросом на рабочую силу, в частности в Центральном федеральном округе — 3,2%, Москве — 1,5% и Московской обл. — 2,8%, а также Санкт-Петербурге — 1,4% [Рынок труда, занятость и заработная плата, 2014, 6].

Одним из показателей, используемых для оценки ситуации на рынке труда, является коэффициент напряженности, который рассчитывается на конец отчетного периода как отношение количества человек на одну имеющуюся в центрах занятости вакансию. В настоящее время существует значительная дифференциация регионов по уровню напряженности на рынке труда. В составе России есть субъекты как с относительным избытком, так и со значительным относительным дефицитом трудовых ресурсов. Дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда проявляется в чрезмерно низких или слишком высоких значениях коэффициента напряженности. Однако, если в Чеченской Республике в 2010–2014 гг. удалось существенно — в 6,5 раза — снизить значение коэффициента напряженности до 60,7 п.п., то по-прежнему крайне высокие значения данного показателя остаются в республиках Ингушетия — 185,5 п.п. и Дагестан — 218,5 п.п. Это приводит к повышению социальной напряженности в регионах, которая может провоцировать политическую нестабильность, а также отталкивает потенциальных инвесторов.

В группу территорий с наименьшими значениями коэффициента напряженности на рынке труда — в пределах 1 — входят регионы с устойчиво высоким спросом на рабочую силу. Это Москва, Санкт-Петербург, а также регионы Дальневосточного федерального округа, испытывающие дефицит трудовых ресурсов вследствие миграционного оттока населения, — Магаданская, Сахалинская и Тюменская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

В условиях возрастания социально-экономической дифференциации регионов России усилилась и миграционная дифференциация российского пространства. Анализируя направленность внутренних миграционных потоков в России, следует отметить, что наблюдается тенденция к массовому оттоку населения трудоспособного возраста из богатых сырьевыми ресурсами северных, восточных и дальневосточных территорий страны. Основными регионами-донорами являются Чукотский автономный округ, Магаданская, Камчатская и Сахалинская области. В свою очередь ареалами притяжения рабочей силы в России, прежде всего из Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов, являются регионы Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов — Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Белгородская и Калининградская области, Краснодарский и Ставропольский края (табл. 3) [Демографический ежегодник России, 2014, 3].

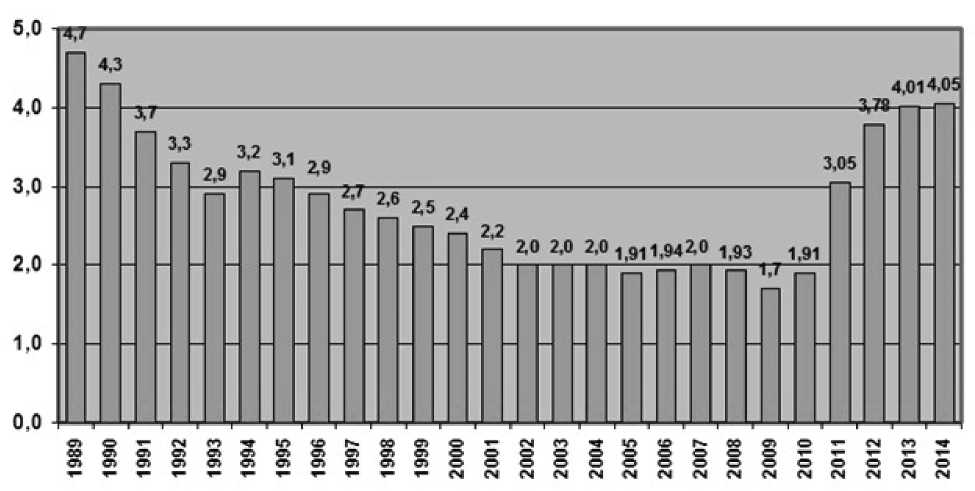

в пределах России составляла 4,7 млн человек (в том числе 2,03 млн переселений между регионами), то в 1997 г. — 2,45 млн человек (1,24 млн переселений между регионами) и в 2007 г. — 2 млн человек (0,86 млн переселений между регионами). Таким образом, за 1989–2010 гг. число переселений внутри страны сократилось более чем вдвое (рис. 2) [Демографический ежегодник России, 2014, 3].

Начиная с 2011 г. в результате изменения порядка статистического учета, в частности включения в число постоянных мигрантов лиц, зарегистрированных по месту пребывания на срок 9 месяцев и более, в статистике стали фигурировать лица, долгое время проживающие вне места постоянного жительства и оформляющие там временную регистрацию на указанный срок, к примеру студенты. Поэтому, согласно данным Росстата, масштабы внутренней миграции в период 2011–2014 гг. существенно возросли, почти достигнув уровня 1990 г. Однако, если оперировать

Таблица 3

Миграционный прирост (убыль) населения федеральных округов России в период 2009–2014 гг.

|

Федеральный округ |

Итоговое сальдо (разница прибывших и выбывших), человек |

Численность населения на 1 января 2015 г. |

|

Центральный |

702 932 |

38 951 479 |

|

Северо-Западный |

154 738 |

13 843 556 |

|

Южный |

117 528 |

14 003 828 |

|

Уральский |

-44 700 |

12 275 853 |

|

Дальневосточный |

-196 821 |

6 211 021 |

|

Северо-Кавказский |

-197 543 |

9 659 044 |

|

Сибирский |

-229 524 |

19 312 169 |

|

Приволжский |

-306 610 |

29 715 450 |

Внутренняя миграция в России способствует преимущественной концентрации трудовых ресурсов в центральных, северо-западных и южных регионах и при этом формированию кадрового дефицита в северных и восточных регионах страны [Алешковский, 2007, 1].

Несбалансированность потоков рабочей силы в России, ведущая к неравномерному распределению трудовых ресурсов по территории страны, особенно к их избытку в одних регионах и дефициту в других, негативно отражается на рынке труда и занятости населения России, в частности на экономике страны в целом. Зачастую это обусловливает высокий уровень безработицы, наиболее характерный в первую очередь для трудоизбыточных регионов России.

Масштабы внутренней миграции в России в течение 1990–2000 гг. характеризовались отрицательной динамикой. Так, если в 1989 г. миграция прежними инструментами статистического учета, то фактические объемы внутренних перемещений находятся в диапазоне 2–2,5 млн человек. Таким образом, проблема интенсификации межрегиональной мобильности трудовых ресурсов в России остается актуальной.

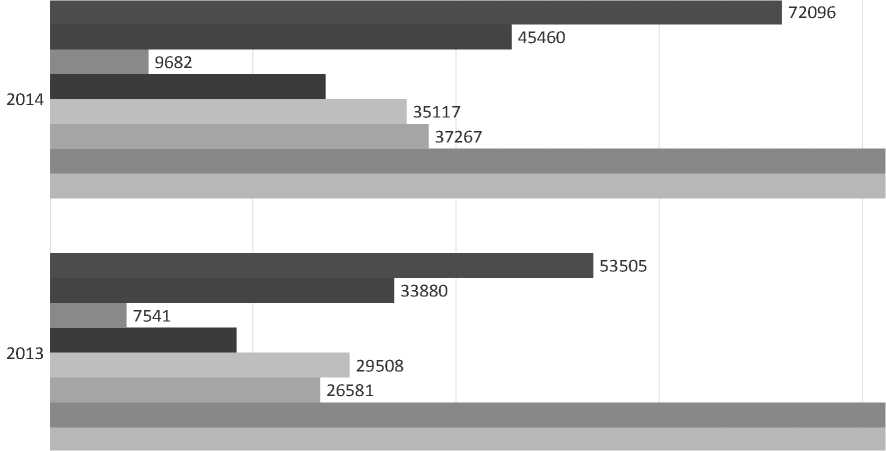

Наряду с территориальной мобильностью отечественных трудовых ресурсов, в Россию направлен устойчивый миграционный поток иностранной рабочей силы (рис. 3). Согласно данным ФМС России, на начало октября 2015 г. в стране находилось свыше 10,5 млн иностранных граждан. Таким образом, по объемам внешней миграции Россия занимает второе место после США [Сведения по миграционной ситуации в Российской Федерации, 2015, 7].

Центрами притяжения иностранных мигрантов в России являются регионы Центрального федерального округа — Москва, Тамбовская, Москов-

Рис. 2. Внутренняя миграция населения в РФ, 1989–2014 гг., млн человек

Рис. 3. Число прибывших иностранных мигрантов в период 2012–2014 гг. в разрезе федеральных округов России, данные Росстата

ская и Калужская области. В Северо-Западном федеральном округе — Санкт-Петербург, Ленинградская область, в Приволжском — Республика Башкортостан, в Дальневосточном — Приморский и Хабаровский края. География происхождения иммигрантов оказывает существенное влияние на характер их расселения по территории России. Так, в Центральной России преобладают выходцы из Украины, Молдавии, Турции, для Западной

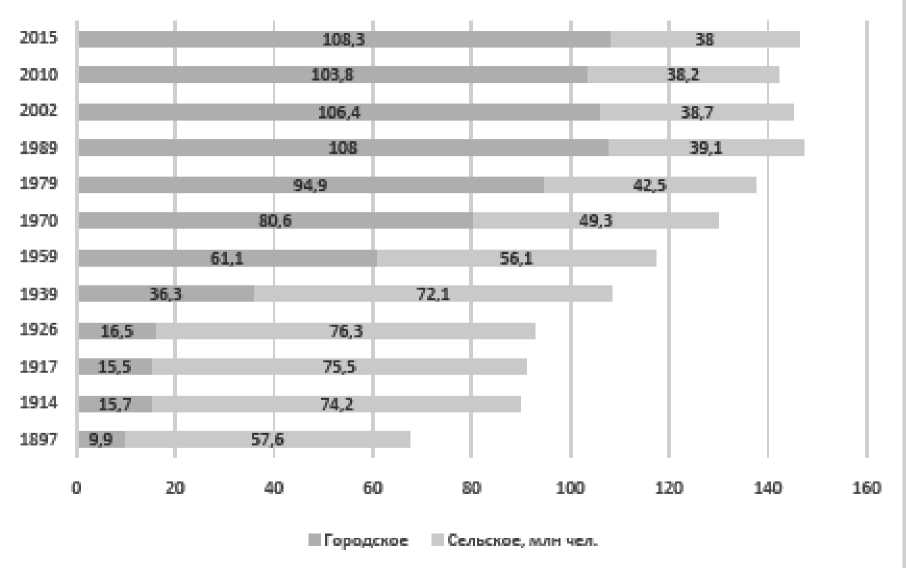

Сибири в потоке мигрантов характерно преобладание рабочей силы из стран СНГ, а Дальний Восток в силу географической близости является привлекательным для трудовых мигрантов из Китая, Вьетнама и КНДР [Численность и миграция населения Российской Федерации в 2014 году, 2015, 10]. В настоящее время крупные города и агломерации усиливают свою миграционную привлекательность, аккумулируя трудовые ресурсы со всей страны, вместе с тем продолжается отток населения из сельских населенных пунктов, малых городов России (рис. 4) [Щербакова, 2010, 11].

Урбанизационные процессы в России способствуют чрезмерной концентрации трудовых ресурсов на относительно небольших городских территориях и ликвидации мелких поселений, без которых становится проблематичной эксплуатация сельскохозяйственных угодий, являющихся основным ресурсным потенциалом агропромышленного комплекса страны.

Диспропорции в распределении трудовых ресурсов в России обусловлены различиями в уровнях социально-экономического развития территорий. Основными экономическими факторами, отталкивающими и притягивающими население, являются темпы развития региональной экономики, уровень и качество жизни населения, ситуация на рынке труда, обеспечение жильем и социальными гарантиями, уровень развития социальной и транспортной инфраструктуры и т.д. В условиях растущей привлекательности регионов с повышенной конкурентоспособностью, мобильностью труда и капитала возможно увеличение разрыва регионов-лидеров от остальных по уровню социально-экономического развития.

Тезисы о невозможности выравнивания уровней социально-экономического развития в России опровергаются сокращением их разрыва в СССР в сравнении с развитыми странами — с 4,5 до 1,4 раза и между советскими экономическими районами — с 30 до 1,5–2 раз. Из-за существенной региональной специфики речь, конечно, может идти только об относительном, а не абсолютном сглаживании территориальных диспропорций. Таким образом, в целях содействия выравниванию социально-экономической дифференциации регионов России в сфере миграции населения необходимо действовать в нескольких направлениях:

-

1) стимулирование внутренней миграционной подвижности населения, способствующей более рациональному расселению трудовых ресурсов на территории России;

-

2) привлечение иностранной рабочей силы в регионы, испытывающие дефицит населения и трудовых ресурсов;

-

3) регулирование урбанизационных процессов с целью снижения безвозвратного миграционного оттока трудоспособного сельского населения в городскую местность. Привлечение молодых специалистов, выпускников вузов, техникумов, училищ в малые города и сельские населенные пункты Российской Федерации.

В рамках обозначенных приоритетных направлений целесообразно решить комплекс задач в области социально-экономической политики государства.

Рис. 4. Численность городского и сельского населения России, по данным переписей и текущего учета

◼ Расширение доступа граждан к рынку жилья и содействие в решении жилищных проблем населения. В первую очередь потребуется использовать систему ипотечного кредитования с государственным субсидированием процентной ставки для создания возможностей в приобретении строящегося или готового жилья, а также земли для строительства дома. Целесообразно развитие региональных жилищных программ с участием работодателей, ориентированных на конкретный круг трудовых мигрантов и возможности их обустройства. Региональные власти должны содействовать функционированию цивилизованного рынка аренды жилья, элиминируя институт посредничества для формирования предложения доступного временного жилья. Кроме того, необходима государственная поддержка девелоперских компаний (с учетом потребностей региона в населении и рабочей силе) с целью массового строительства в регионах жилья эконом-класса.

◼ Обеспечение финансовой возможности для перемещения отечественной и иностранной рабочей силы из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные, а также трудоустройства и обустройства мигрантов на новом месте. Государство должно предложить переселенцам социальный пакет, который может включать компенсацию транспортных расходов мигранта и членов его семьи, связанных с переездом к новому месту проживания; предоставление единовременного адаптационного пособия; обеспечение права бесплатного пользования услугами учреждений дошкольного воспитания, общего и профессионального образования, социального обслуживания, здравоохранения и государственной службы занятости.

◼ Устранение административных барьеров для внутренней миграции и обеспечение свободы передвижения граждан России и выбора ими своего места жительства и пребывания в пределах страны посредством перехода от разрешительной к заявительной регистрации по месту жительства.

◼ Разработка и реализация государственных программ целевых организованных наборов иностранной рабочей силы в странах происхождения на основании поданных работодателями заявок.

◼ Введение системы преференций и мер государственной поддержки для иностранных трудовых мигрантов, желающих трудиться в «депрессивных» регионах, обладающих профессией либо квалификацией, потребность в которых не может быть обеспечена за счет внутренних ресурсов.

◼ Внедрение новых отраслевых систем оплаты труда в целях обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы работников организаций бюджетной сферы в направлении повышения уровня их заработной платы. Выравнивание дифференциации в уровнях оплаты труда работников отраслей народного хозяйства страны в целом. Следует рассчитать и закрепить законодательно на государственном уровне среднюю стоимость труда по каждой профессии. Надзорные органы обязаны осуществлять контроль над работодателями с целью пресечения оплаты труда ниже установленного в каждом регионе прожиточного минимума.

◼ Создание благоприятных условий для развития и диверсификации малого бизнеса, который необходимо стимулировать, в том числе различными режимами льготного налогообложения. Усиление инновационной направленности экономического роста, реализация проектов в высокотехнологичных сферах экономики, образование новых крупных производств с целью создания новых рабочих мест, в первую очередь на территории экономически депрессивных регионов России.

◼ Модернизация социальной инфраструктуры малых городов, сельских, поселковых территорий Российской Федерации; поддержка экономических проектов, способствующих повышению занятости населения и миграционной привлекательности муниципальных образований. Государство должно содействовать развитию самостоятельной занятости и малого предпринимательства, в том числе посредством безвозмездного субсидирования перспективных бизнес-инициатив.

◼ Совершенствование системы управления миграционными процессами на государственном, региональном и местном уровнях с учетом интересов социально-экономического развития регионов.

◼ Создание эффективной системы статистического учета и социологического мониторинга процессов миграции, переселения и социальной адаптации трудовых мигрантов, формирование единого банка данных по миграции населения с их публикацией в широкой печати.

◼ Расширение и углубление работы по информированию населения и работодателей через средства массовой информации о состоянии региональных рынков труда, тенденциях их развития, возможностях трудоустройства. Совершенствование механизма сбора и распространения информации о возможностях трудоустройства граждан в другие регионы на сезонные и временные работы. Ежегодное выяснение миграционных установок населения

(проведение социологических обследований и выявление основных причин миграции трудоспособного населения).

Важно отметить, что реализация вышеперечисленных мероприятий требует системного подхода к организации взаимодействия федеральных органов государственной власти с органами власти субъектов Российской Федерации, общественными организациями и бизнес-сообществом. Большое значение имеют принцип делегирования полномочий субъектам Российской Федерации, разработка и реализация последними исходя из особенностей регионального развития дополнительных мер, направленных на использование миграционного потенциала в целях улучшения социально-экономической ситуации в регионе. Высокая мобильность населения будет способствовать более рациональному размещению трудовых ресурсов на территории страны, а также их эффективному использованию в направлении снижения региональных диспропорций и устойчивого социальноэкономического развития российских регионов.

Список литературы Миграция населения как фактор выравнивания социально-экономической дифференциации регионов России

- Алешковский И.А. Внутренняя миграция в современной России / Под. ред. профессора В.А. Ионцева. М. - СП Мысль, ТЕИС, 2007. 240 с. EDN: XSNZHF

- ВРП в текущих основных ценах на душу населения / Росстат. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts /#.

- Демографический ежегодник России. 2014: Стат.сб./ Росстат.- M., 2014.

- Информация о социально-экономическом положении России: Стат. сб./ Росстат. - М., 2015.

- Регионы России: Основные характеристики субъектов Российской Федерации. Стат. сб./ Росстат. - М., 2014.