Миграция в воспроизводстве населения на российском Дальнем Востоке

Автор: Мотрич Е.Л.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Теоретические и методологические вопросы изучения качества и уровня жизни населения

Статья в выпуске: 1 (179), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается роль миграции в воспроизводстве населения Дальнего Востока, показаны возможные варианты численности населения на перспективу в зависимости от условий комфортности проживания регионе.

Воспроизводство населения, миграция населения, результативность миграции, прогноз населения, доходы и уровень жизни населения

Короткий адрес: https://sciup.org/143181960

IDR: 143181960

Текст научной статьи Миграция в воспроизводстве населения на российском Дальнем Востоке

В настоящее время необходимость развития этих территорий актуализирована и уже обозначена среди четырех главных стратегических приоритетов государственной политики. 2012 г. можно назвать годом восточных регионов России. Восточные регионы – это 66% территории РФ, на которой проживает 18% населения страны, в том числе Дальневосточный федеральный округ – треть (36,1%) площади (сократилась на 0,75% в связи с новой демаркацией границы с КНР), и всего 4,4% населения России. В 1991 г. доля дальневосточного региона в населении страны составляла 5,4%.

Формирование демографического потенциала является одним из важных факторов устойчивого развития государства и фактором его национальной безопасности. Поэтому главнейшей задачей развития Дальнего Востока, как и восточных районов в целом (Дальний Восток и Сибирь), является предотвращение миграционного оттока населения в трудоспособном возрасте, молодежи и квалифицированных специалистов.

Уместно здесь вспомнить слова П. А. Столыпина «Дайте нам 20 лет и мы не узнаем Россию…». 1991– 2011 гг. – тоже двадцать лет, а Дальний Восток остается территорией малонаселенной.

В 1991 г. численность населения Дальнего Востока достигла своей максимальной отметки – 8,1 млн чел., превысив отметку довоенного 1940 г. почти в 3 раза (благодаря активному участию миграционных потоков в регион и повышенным темпам естественного прироста населения). Население СССР за 50 лет возросло менее чем в 1,5 раза.

За 1991–2011 гг. численность населения в России сократилась на 3,7%, Дальнего Востока – на 22,2%. Дальневосточный регион за эти годы потерял каждого пятого жителя. В 2011 г. в целом по России тренд демографического развития повернулся в лучшую сторону, и численность населения к началу 2012 г. увеличилась на 191,0 тыс. чел. Дальний Восток при этом остался в лидерах по сокращению населения, численность которого за 2011 г. уменьшилась на 19,0 тыс. чел. На 01.01.2012 г. в Дальневосточном федеральном округе проживало 6265,9 тыс. чел. (меньше, чем в 1975 г.) (табл. 1).

Возникает естественный вопрос: на какую численность населения может рассчитывать Дальний Восток в ближайшей перспективе? Какие факторы будут влиять на величину демографического потенциала?

Такими факторами являются миграция и естественное движение. Каков баланс этих факторов, сыгравших свою роль в изменении динамики населения Дальнего Востока?

Риск в демографическом развитии Дальневосточного региона возник еще в 1989 г., с начала

¹ Статья подготовлена в рамках исследовательских проектов ДВО РАН № 12-1-П31-03, 12-1-П35-01 и 12-1-ООН-01.

Численность населения в субъектах Дальнего Востока, тыс. чел.

Таблица 1

|

Субъект |

На 01.01. 1991 г. |

На 01.01. 2011 г. |

На 01.01. 2012 г. |

Прирост (уменьшение) численности населения за 1991–2011 гг.,% |

|

Дальний Восток |

8056,6 |

6284,9 |

6265,9 |

– 22,2 |

|

Республика Саха (Якутия) |

1108,6 |

958,2 |

955,8 |

–13,8 |

|

Камчатский край |

472,8 |

321,7 |

320,2 |

– 32,3 |

|

Приморский край |

2299,6 |

1953,5 |

1950,5 |

– 15,2 |

|

Хабаровский край |

1619,7 |

1342,9 |

1342,6 |

– 17,1 |

|

Амурская область |

1073,7 |

828,7 |

821,6 |

– 23,5 |

|

Магаданская область |

384,5 |

156,5 |

154,5 |

– 56,9 |

|

Сахалинская область |

717,5 |

496,7 |

495,4 |

– 31,0 |

|

Еврейская АО |

231,0 |

176,3 |

174,4 |

– 24,5 |

|

Чукотский АО |

149,2 |

50,4 |

51,0 |

– 65,8 |

Источник: [11, c. 13; 10, с. 9, 11].

устойчивого отрицательного миграционного сальдо. В 1993 г. к миграционному оттоку прибавилась естественная убыль населения.

Превалирующим фактором в сокращении численности населения Дальневосточного федерального округа является миграция, хотя естественная убыль населения продолжает сохраняться и играет заметную роль в этом процессе. За 1991–2011 гг. Дальний Восток потерял 1790,7 тыс. чел., в том числе за счет естественной убыли – 227,0 тыс. чел. (12,7%) и 1563,7 (87,3%) – миграционный отток. Миграция из фактора прироста населения, как это было в период интенсивного хозяйственного освоения дальневосточной территории, приобрела отрицательную результативность и превратилась в фактор его сокращения.

Анализ миграционного взаимодействия Дальневосточного региона по отдельным векторам передвижения за 2002–2011 гг. свидетельствует о снижении отрицательного значения результативности миграционных связей с регионами России. Так, число выбывших на десять человек прибывших из регионов России было в 2002 г. 15,6, в 2010 г. – 19,0 и в 2011 г. – 15,2. Но данные за 2011 г. несколько лукавые, поскольку изменилась методика учета миграции. В нее стали включать так называемых срочных мигрантов, кто по существу практически не участвует в воспроизводстве населения в регионе. Продемонстрируем это на примере Хабаровского края. С учетом срочных мигрантов миграционный прирост положительный и составляет 1842 чел., результативность миграции составляет 9,5 чел. выбывших на 10 прибывших. При исключении сроч- ных мигрантов, наблюдается уже отрицательный миграционный прирост (– 2761 чел.) и на 10 чел. прибывших выбывает 11,2 чел. Коэффициент миграционного прироста (в расчете 1000 чел. населения) с учетом срочных мигрантов положительный (+1,4), а по ранее существовавшей методике этот показатель с отрицательным значением (– 2,1). Поэтому трудно согласиться с резким спадом отрицательного значения результативности миграции в целом по Дальневосточному региону до – 15,2 в 2011 г. против – 19,0 в 2010 г.

Анализ миграционного взаимодействия со странами СНГ и Балтии показывает значительное повышение результативности в обмене населением с ними. В связи с новым подходом в расчетах миграционных потоков, трудно дать оценку высокого роста прибывших из этих стран и результативности миграционного обмена с ними за 2011 г. Поэтому, проанализируем на данных за 2010 г. (табл. 2).

Приведенные данные подтверждают реальность увеличения результативности миграции Дальнего Востока со странами СНГ и Балтии в 2011 г., поскольку в 2010 г. относительно 2002 г. число прибывших увеличилось в 11,4%, а число выбывших сократилось в 1,9 раза. Результативность миграционных связей с этими странами в 2010 г. была в 2,2 раза выше, чем в 2002 г. В 2011 г. на Дальний Восток из общего числа прибывших на долю представителей стран СНГ пришлось 17,3%, а выбывших – 2,2%. И если в целом для Дальневосточного региона миграция имеет отрицательное сальдо (– 17,8 тыс. чел.), то в обмене населением со странами СНГ ДФО получил

Объемы и результативность миграционного взаимодействия Дальнего Востока со странами ближнего зарубежья, чел.

Таблица 2

|

Страны СНГ и Балтии |

Прибывшие |

Выбывшие |

Результативность миграции* |

|||

|

2002 г. |

2010 г. |

2002 г. |

2010 г. |

2002 г. |

2010 г. |

|

|

ДФО |

4255 |

4740 |

3569 |

1852 |

10:8,4 |

10:3,9 |

|

Азербайджан |

99 |

407 |

90 |

100 |

10:9,1 |

10:2,5 |

|

Армения |

59 |

451 |

29 |

55 |

10:4,9 |

10:1,2 |

|

Белоруссия |

308 |

142 |

697 |

370 |

10:22,6 |

10:26,1 |

|

Грузия |

39 |

30 |

14 |

4 |

10:3,6 |

10:1,3 |

|

Казахстан |

624 |

322 |

258 |

174 |

10:4,1 |

10:5,4 |

|

Киргизия |

353 |

778 |

76 |

74 |

10:2,2 |

10:1,0 |

|

Латвия |

15 |

4 |

9 |

3 |

10:6,0 |

10:7,5 |

|

Литва |

5 |

2 |

5 |

8 |

10:10 |

10:40,0 |

|

Молдавия |

188 |

193 |

98 |

46 |

10:5,2 |

10:2,4 |

|

Таджикистан |

131 |

447 |

84 |

36 |

10:6,4 |

10:0,8 |

|

Туркмения |

39 |

17 |

6 |

– |

10:1,5 |

10:0,0 |

|

Узбекистан |

351 |

895 |

71 |

81 |

10:2,0 |

10:0,9 |

|

Украина |

2040 |

1048 |

2126 |

901 |

10:10,4 |

10:8,6 |

|

Эстония |

4 |

4 |

6 |

– |

10:15,0 |

10:0,0 |

*соотношение на десять прибывших чел. число выбывших.

Источники: [8, с. 34, 37; 9, с. 48, 50].

11,8 тыс. чел. Основную часть приезжих составляют граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении. Таким образом, миграция становится все более инокультурной: той славянской миграции, которую имел регион уже нет и не будет, потому что украинский поток обмелел, миграционное взаимодействие с Белоруссией постоянно происходит в пользу этой бывшей союзной республики. Однако заметим, что и среднеазиатские резервы не бесконечны.

Что касается миграционного взаимодействия со странами дальнего зарубежья, то положительный миграционный обмен населением обеспечен преимущественно только Китаем, результативность обмена с которым в 2010 г. в сравнении с 2002 г. увеличилась в 2,8 раза. Практически нет мигрантов из Австралии и США, но эти страны «поглотили» в 2010 г. 12,5% всех выбывших мигрантов из ДФО в страны дальнего зарубежья, а прибыло из них в том же году – 4,2% от прибывших из этих стран. В миграционных связях с Израилем отмечается сокращение как по прибывшим на Дальний Восток, так и по выбывшим: в 2002 г. выбывших было больше прибывших из этой страны на 42,7%, в 2010 г. – 82,2% (табл. 3).

Таким образом, ДФО, скорее всего, в перспективе может рассчитывать на приток населения из бывших среднеазиатских республик СССР, что объяснимо разницей в уровне жизни, и Китая.

Следует признать, что Дальний Восток мог бы иметь более высокую миграционную результативность, если бы отличался привлекательностью по условиям комфортности проживания, учитывая обеспеченность спроса на труд, достойную при этом заработную плату, преимущества в получении образования (на бесплатной основе) и медицинском обслуживании, возможность приобретения жилья, круглогодичную транспортную доступность по приемлемым ценам с центром России, связям между селениями и др.

В миграционных потоках Дальний Восток, прежде всего, теряет высококвалифицированные кадры – лиц, имеющих высшее и среднее профессиональное образование; выявляется тенденция все увеличивающегося миграционного оттока населения в возрасте 14 лет и старше. Если в 2002 г. превышение выбывших в этом возрасте над прибывшими составляло 20,7%, то в 2010 г. – 29,0%. В миграционной убыли каждый пятый в 2002 г. (21,5%) и более чем каждый третий (37,7%) в 2010 г. – имел высшее профессиональное образование. Регион теряет специалистов, имеющих ученые степени, докторов и кандидатов наук. Если в 2005 г. миграционная убыль докторов наук составляла 6 чел.,

Объемы и результативность миграционного взаимодействия Дальнего Востока со странами дальнего зарубежья, чел.

Таблица 3

|

Страны дальнего зарубежья |

Прибывшие |

Выбывшие |

Результативность миграции* |

|||

|

2002 г. |

2010 г. |

2002 г. |

2010 г. |

2002 г. |

2010 г. |

|

|

ДФО |

394 |

1075 |

1444 |

968 |

10:36,6 |

10:9,0 |

|

Австралия |

– |

1 |

24 |

39 |

– |

10:390 |

|

Германия |

17 |

39 |

582 |

61 |

10:342,4 |

10:15,6 |

|

Израиль |

309 |

73 |

441 |

133 |

10:14,3 |

10:18,2 |

|

Канада |

– |

8 |

28 |

62 |

– |

10:77,5 |

|

Китай |

13 |

546 |

14 |

213 |

10:10,8 |

10:3,9 |

|

США |

8 |

44 |

183 |

82 |

10:228,8 |

10:18,6 |

|

Другие страны |

47 |

364 |

196 |

378 |

41,7 |

10:10,4 |

*соотношение на десять прибывших чел. число выбывших.

Источники: [8, c. 44, 47; 9, с. 57, 60].

то в 2010 г. – 19; кандидатов наук соответственно 22 и 24. Также неблагоприятно в Дальневосточном федеральном округе складывается соотношение прибывших и убывших, имеющих среднее специальное образование. В общем миграционном оттоке населения в 2010 г. их доля – 26,1%, а превышение выбывших над прибывшими в этой категории составляло в 2002 г. 21,0%, в 2010 г. – 24,5%. Таким образом, можно утверждать, что регион теряет свой интеллектуальный и образовательный потенциал, столь необходимый для внедрения в практику экономики знаний.

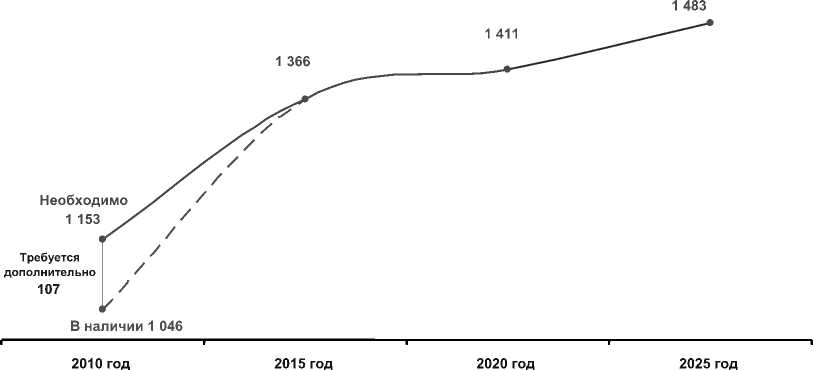

Если проанализировать ситуацию, сложившуюся в 2011 г., когда в миграционных потоках учиты- вались срочные мигранты, то она выглядит удручающей. В миграционной убыли доля лиц, имеющих высшее образование, составляла 64,0%, среднее специальное – 24,9% [10, с. 109]. Между тем, для обеспечения показателей социально-экономического развития ДФО на период до 2025 г. в соответствии со стратегией развития региона из общего числа занятых в народном хозяйстве должно быть 40,7% квалифицированных работников, против 30,8% в 2010 г.

Кроме того, миграционные процессы в ДФО оказывают свое отрицательное воздействие на возрастную структуру населения, поскольку в общей миграционной убыли превалирует отток населе-

Рис. 1. Необходимое количество квалифицированных работников для обеспечения достижения показателей социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа на период до 2025 г. в соответствии со Стратегией, тыс. чел.

ния в трудоспособном возрасте. В 2010 г. в общем миграционном оттоке населения на долю трудоспособных граждан пришлось 67,0%, В векторе движения в регионы России доля трудоспособного населения составила в 2010 г. 70,1%, в миграционных потоках при межгосударственных перемещениях – 97,1%. В 2011 г. в общем потоке выбывших за пределы региона на долю трудоспособного населения по ДФО пришлось 74,8%. Если учесть потерю населения в возрасте младше трудоспособного в результате миграционного оттока и, конечно, естественной убыли, то есть будущую смену поколений, то становится очевидным ухудшение возрастной структуры населения в регионе.

Уже за период 2002–2010 гг. наметилось снижение доли трудоспособного (64,8% в 2002 г. и 64,3% в 2010 г.) и рост населения старше трудоспособного возраста (соответственно 15,4% и 18,2%). В 2010 г. абсолютная численность населения старше трудоспособного возраста превышала численность населения в возрасте младше трудоспособного на 4,3%. В 2030 г. лиц моложе трудоспособного возраста может быть 55,9% от численности старших возрастов, а в 2050 г. это соотношение может составить всего 40,3%. Потеря трудоспособного населения к 2050 г. относительно 2010 г. предположительно составит порядка 1,8 млн чел. При этом следует заметить, что численность трудоспособного населения будет сокращаться темпами, вдвое превосходящими уменьшение общей численности населения. Так, за 2010–2050 гг. общая численность населения может уменьшиться на 21,1%, а трудоспособного населения – на 42,5% [7, с. 157, 158; 9, с. 301]. Предлагаемый демографический прогноз в складывающихся условиях выступает не как точная оценка возрастной структуры населения, а как определение наиболее вероятных границ демографических трендов, в пределах которых будут происходить изменения в структуре населения при сложившихся демографических и миграционных процессах.

Заметим, что в недавно вышедшей книге профессора Американского института предпринимательства Николаса Эберштадта «Демографический кризис России в мирное время: размеры, причины, следствия» автор предсказывает быстрое сокращение трудоспособного населения в ближайшие 20 лет, которое скажется на всех сферах жизни российского общества. Демографический кризис заставит Россию пересмотреть не только свое политическое, но и географическое положение [2]. Это довольно серьезная симптоматика будущего России и ее регионов.

Реализация принятой Концепции государственной миграционной политики до 2025 г. призвана переломить ситуацию в миграционных процессах. В ней признается, что миграция – значительный и необходимый фактор, база как для воспроизводства населения (наряду с решением сугубо демографических проблем), так и для пополнения местного рынка труда рабочей силой. Поэтому в концепции заявлены такие цели, как «стабилизация и увеличение численности постоянного населения страны, обеспечение потребности экономики в рабочей силе…». Концепция предлагает реализацию государственной миграционной политики в три этапа. На первом этапе, рассчитанном до конца 2015 г., предполагается обеспечить миграционный прирост в стране за счет привлечения в регионы России на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом (заметим, Программа по добровольному переселению соотечественников для Дальнего Востока по существу провальная) – квалифицированных специалистов и молодежь, а также увеличить численность ежегодно привлекаемых высококвалифицированных иностранных специалистов и иностранных учащихся. На втором этапе – с 2016 г. по 2020 г. планируется увеличение миграционного прироста в стране и ставится задача приостановить миграционный отток населения из районов Сибири и Дальнего Востока. Наконец, третий этап – с 2021 г. по 2025 г. должен обеспечить дальнейшее увеличение миграционного прироста в стране и обеспечить приток населения в районы Сибири и Дальнего Востока. Жаль, что это предполагается достичь, спустя десятилетие, а потому и говорить о каких-либо ожиданиях преждевременно. Здесь можно согласиться с расчетами специалистов, что обеспечить миграционный прирост с начала третьего этапа не удастся в указанных районах, поскольку спад оттока можно ожидать в период 2022–2033 гг., а в последующем убыль вновь возрастет, даже может превысить современные размеры [4, с. 25–26].

Миграционные проблемы являются «вечными», поскольку территориальное движение людей – одна из форм жизнедеятельности человека. По законам миграции население стремится туда, где условия материальной и культурной жизни лучше и, напротив, уходит с тех территорий, где они хуже.

Остановимся на некоторых аспектах, определяющих уровень и качество жизни населения. Но прежде заметим, данное понятие сводится к тому, что это – «уровень материального благополучия, характеризующийся объемом реальных доходов на душу населения и соответствующим объемом потребления». С 1995 по 2011 гг. в среднем по стране реальная заработная плата выросла в 3,7 раза, а для дальневосточников – только в 2,6 раза. В 1995–2010 гг. номинальная заработная плата в экономике дальневосточного региона в среднем увеличилась в 32,3 раза, а в среднем по России – в 44,9 раза. Если в 1995 г. среднедушевые номинальные денежные доходы населения на Дальнем Востоке превышали среднероссийский уровень на 24,1%, то после кризиса 1998 г. это превышение сократилось до 8%. В настоящее время, как показывает статистика, номинальные денежные доходы населения Дальневосточного региона составляют чуть выше 80%, а реальные доходы – 40% от среднероссийского уровня. Поэтому государственная задача сводится к повышению доходов за счет заработной платы, по уровню которой Россия – одна из немногих цивилизованных стран, где бедны те, у кого есть работа. Ни в одной стране мира человек, получающий зарплату, не может оставаться на крайне низком уровне по доходам. Для Дальнего Востока, по некоторым оценкам, минимальная заработная плата в месяц должна составлять не менее тысячи долларов. Сегодня это скорее мечта, чем реальность. Между тем, в настоящее время образовался довольно многочисленный класс работающих бедных. Экономисты говорят, чтобы покончить с бедностью в России, потребуется 15–20 лет! Срок не малый, и видно далек от решения проблем с бедностью, поскольку в борьбе с бедностью бедные беднеют, а богатые богатеют – от каждого рубля прироста ВВП в России бедным достается 5 копеек, а богатым 2 рубля [6]. Неслучайно, что в 2011 г. Россия поднялась с 11-го на 4-е место в мире по числу супербогачей. Таков результат ежегодного исследования компании «Бостон Консалтинг Групп». В то время, как число олигархов на Западе, чье состояние оценивается в 100 млн долл., снизилось, в России их число увеличилось: с 607 в 2010 г. до 686 в 2011 г. Рост – 13%. По официальным данным, реальные доходы обычного населения в 2011 г. выросли всего на 1%! На этот круг сверхбогачей приходится в общей сложности 500 млрд долларов, а на всех остальных жителей России – 800 млрд!

Заметим, что в США за чертой бедности оказывается тот, кто зарабатывает в пересчете на рубли меньше 30 тыс. И таких американцев – около 15%. Средний доход на Дальнем Востоке на душу населения составляет 23 тыс. руб., а по России – 20 тыс. руб. Но с точки зрения покупательной способности, эти 23 тыс. превращаются в 17 тыс. Средняя пенсия по России – 8,9 тыс. руб., а дальневосточная – 9,7 тыс. руб. Но если в стране – это 0,98% прожиточного минимума, то на Дальнем Востоке – 0,82%. К примеру, в Белгородской области пенсионеру доступны почти 1,5 прожиточных минимума, в Липецкой и Курской – 1,4. Разница чувствуется! В связи с этим, как отмечает депутат Госдумы Оксана Дмитриева, говорить о среднем уровне располагаемых доходов не совсем корректно, поскольку «Две трети населения получают доход ниже среднего, а на 0,8% населения страны приходится 30–40% всех доходов». Представляется, что в стране есть резервы для пополнения доходной части населения. Подтверждением тому являются опубликованные Росстатом данные по средним зарплатам госслужащих в I кв. 2012 г. в сравнении с тем же периодом 2011 г.: в МЧС зарплата выросла в 3,1 раза (до 101 773 руб.), в Минобороны – в 2 раза (до 56 208 руб.); сотрудники аппарата Совета Федерации «разбогатели» на 7,6% (58462 руб.), администрации президента – на 10,9% (95 548 руб.), Госдумы – на 19,7% (46069 руб.), в аппарате правительства – на 53,6% (до 104 280 руб.).

Удельные расходы населения на оплату жилья и коммунальных услуг, по данным российской статистики, за период реформы увеличились почти в два с лишним раза и достигли к 2009 г. 8,7% от общей суммы потребительского бюджета домохозяйства. Жители Дальневосточного региона выделяли на оплату жилищно-коммунальных услуг 10,2% своих расходов, а Центрального федерального округа – только 8,0% [5, с. 26].

Все дальневосточные субъекты РФ в результате повышенной стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг попадают в первую двадцатку самых дорогих регионов страны. Дальневосточный федеральный округ отличается повышенной долей населения с доходами ниже прожиточного минимума. Каждый четвертый житель Камчатского края и Амурской области, каждый пятый в Республике Саха (Якутия), Приморском крае и Еврейской автономной области имеет доход ниже прожиточного уровня. Для сравнения: в России в целом бедным являет- ся каждый восьмой. В целом в регионе 16–18% населения относится к числу бедных [1]. С каждым годом теряется то дальневосточное преимущество, которое когда-то позволяло поддерживать достойный уровень жизни. Еще в феврале 2008 г. Дмитрий Медведев, будучи первым вице-премьером страны, во время пребывания в Хабаровске отметил: «Улучшение качества жизни дальневосточников является наиважнейшей задачей государства. Все остальные экономические программы носят прикладное значение». В. В. Путин, будучи в том году Президентом РФ, выступая на Госсовете 8 февраля 2008 г. сказал: «Россия должна стать самой привлекательной для жизни страной. И, уверен, сможем сделать это, не жертвуя настоящим ради так называемого будущего, а, напротив – день за днем улучшая благополучие людей». Но, как явствует из приведенных данных, пока даже выравнивания условий жизни дальневосточников как-то не просматривается. К примеру, если «средний» житель Хабаровского края в 2011 г. мог обеспечить своими заработками 2,6 прожиточных минимума, то житель ЦФО вполне одолевал четыре, а «средний» москвич – вовсе 4,5! В среднем по России этот показатель 3,7.

Современное социально-экономическое развитие Дальнего Востока позволяет предположить, что численность населения к 2030 г. может составить 5,9 млн чел. (уровень 1970 г.), к 2050 г. – 5,2–5,4 млн чел. (практически уровень населения 1959 г.). Но вполне вероятно, что может реализоваться прогноз-катастрофа, при котором численность населения региона не превысит 4 млн чел.

Достичь численности населения в 5,2–5,4 млн чел. возможно при условии оптимизации демографических процессов – увеличения продолжительности жизни, повышения использования возможностей системы здравоохранения по снижению уровня смертности даже без учета вероятного положительного сальдо миграции. При условии снижения миграционного оттока возможно будет обеспечить к 2050 г. прирост населения около 900 тыс. чел. В этом случае суммарная численность населения может составить 6,1–6,3 млн чел. Это, конечно, означает лишь стабилизацию численности населения региона, сложившуюся к настоящему времени [7, с. 596–598].

Министр России по развитию Дальнего Востока В. И. Ишаев отмечает, что Дальний Восток стал регионом контрастов. С одной стороны, начали реализовывать крупные дорогостоящие объекты, открывающие для него большие перспективы. С другой стороны, основное население живет, мягко говоря, небогато. И если у людей появляется возможность переехать в другие регионы, они с радостью делают это. Между тем, как отметил министр, реализация намеченных проектов развития Дальнего Востока требует увеличения населения к 2025 г. на 511 тыс. чел. Если тенденции последних лет не изменятся, то к 2025 г. регион, напротив, может получить уменьшение населения на 465 тыс. чел. Разница между необходимой и возможной ситуациями весьма существенна.

В настоящее время Дальний Восток в экономической и социальной сфере не обладает потенциалом привлекательности, как для местного населения, так и для привлечения мигрантов. Люди, понятно, ради удовольствия работать и жить в экстремальных условиях не приедут. За туманом и за запахом тайги теперь не едут. Картина территориального движения населения изменилась коренным образом, прервав надолго (а может навсегда) движение населения на север и восток страны. Поэтому неслучайно, что на столь обширной территории Дальневосточного федерального округа проживает населения меньше, чем в Москве.

Результаты социологического опроса, проведенного Институтом экономических исследований ДВО РАН в 2009 г. по проблемам мотивации миграционного поведения, показали, что уезжают из-за того, что не удовлетворены качеством жизни в регионе. Так, 30,0% респондентов в ДФО причинами в намерении покинуть свой город назвали неудовлетворенность работой (уровнем заработной платы), 36,1% отметили высокую стоимость жизни и неразвитость потребительского рынка, 33,5% – низкий уровень социальных услуг (медицина, образование, ЖКХ), 32,6% – оторванность от Центра России, высокие транспортные тарифы. 37% видят возможность покупки собственного жилья на привлекательных условиях. Если молодая семья получила квартиру, работу, это высокий процент гарантии того, что она останется жить в этом регионе, и в ней будут рождаться дети – будущее население территории.

Исследование ВЦИОМ студенческой молодежи восточных территорий показывает, что из пятисот опрошенных студентов каждый четвертый хочет покинуть родной регион. Причины называли такие: на новом месте больше возможностей для карьерного роста (37%), больше найти воз- можностей по специальности (33%), более подходящий климат (33%). 39% ответили, что останутся в регионе, если будет реальной возможность приобрести собственное жилье, 31% не уедут, если им будет гарантировано трудоустройство по специальности. Настораживает выявленный факт, что 20% студентов ответили, что ничто не сможет повлиять на решение уехать. Из числа респондентов трудоспособного возраста, если бы они рассматривали возможность смены места жительства, 57% готовы уехать жить и работать в другом городе России, 20% – в другую страну, 22% о конкретном месте жительства не думали, но уехали бы точно [3].

Дальний Восток уже многие годы привлекает иностранную рабочую силу. В настоящее время их в регионе около 160 тыс. Из них – китайцы 40%, остальные – выходцы из бывших союзных республик. В любом случае они приезжают на короткое время и по существу не являются базовым источником воспроизводства населения.

По программе переселения соотечественников на Дальний Восток переехали 1332 чел. Из них только 608 чел. работоспособного возраста.

Радикальное ускорение развития дальневосточной территории требует кардинально изменить демографическую ситуацию, предотвращая возможную катастрофу. Улучшить социальное самочувствие и способствовать закреплению населения на Дальнем Востоке возможно, если реализовать ряд первоочередных мер экономического и социального характера, о некоторых из них уже не раз говорилось на заседаниях Ассоциации по развитию Дальнего Востока и Забайкалья:

-

1. Повысить роль и значение денежных доходов :

-

1.1. Повысить реальные и номинальные доходы в размерах, превышающих среднероссийский уровень не менее чем в 1,5 раза;

-

1.2. Предусмотреть социальные выплаты с учетом районных коэффициентов;

-

1.3. Увеличить размеры дальневосточных надбавок и оплату их из государственного бюджета;

-

1.4. Установить для молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пяти лет и вступающей в трудовые отношения с организациями, выплату процентной надбавки к заработной плате в полном размере с первого дня работы;

-

1.5. Расширить перечень льгот в рамках социального пакета.

-

-

2. Преодолеть фактор экономической удаленности от Центра:

-

2.1. Установить льготный проезд железнодорожным и авиационным транспортом всем возрастным группам граждан ДФО в западные районы страны, места отдыха и лечения;

-

2.2. Расширить временные рамки обеспечения льготным проездом (в настоящее время льготный проезд ограничен периодом апрель – октябрь);

-

2.3. Расширить географию льготных полетов (в настоящее время льготный проезд ограничен городами Москва, Санкт-Петербург, Сочи);

-

2.4. Возродить Закон «О ветеранах», чтобы дальневосточники (наверно, как и все граждане страны) в любом городе РФ могли пользоваться общественным транспортом бесплатно;

-

2.5. TV передачи по политической, социальноэкономической темам («Специальный корреспондент», цикл передач Соловьева «Поединок» и т. п.) транслировать (пусть в записи) в удобное для дальневосточников время (в настоящее время они ведутся в полночь по местному времени).

-

-

3. Обеспечить формирование в регионе комфортных условий проживания:

-

3.1. Повысить обеспеченность жильем с увеличением размера жилой площади на 1 чел. до 28 м 2 с учетом более продолжительного пребывания в помещениях в условиях сурового дальневосточного климата. Решение жилищной проблемы осуществлять через возмещение части затрат при оплате съемного жилья, предоставление ведомственного жилья, общежитий, оказание содействия в приобретении жилья на льготных условиях, внедрение использования арендного жилья; строительство жилья для молодых специалистов, молодых семей, малообеспеченных граждан, детей-сирот, расселения граждан из аварийного жилья с участием федеральных средств; способствовать приобретению и строительства жилья для участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом;

-

3.2. Дополнить перечень маршрутов воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении маршрутами между субъектами ДФО;

-

3.3. Улучшить транспортную инфраструктуру между населенными пунктами;

-

3.4. Внедрить программы здравоохранения, образования и культуры.

-

*****

-

1. Грицук М. Территория контраста//Тихоокеанская звезда. 28 июля 2012 г.

-

2. Дальневосточный ученый. 25 июля 2012 г. № 14 (1456).

-

3. Дальний Восток – локомотив развития, а не забытый край//Тихоокеанская звезда. 28 июня 2012 г.

-

4. Зайончковская Ж. Адекватные ориентиры//Мигра-ция. ХХI век. № 3 (12), май – июнь 2012.

-

5. Найден С. Н. Финансово-экономические отношения на региональном рынке коммунальных благ (на примере Дальнего Востока/Автореферат диссертации на соискание ученой степени д. э.н. Хабаровск, 2011.

-

6. Сидоркина З. И. Почему на Дальнем Востоке жить тяжело?/Дальневосточный ученый № 14 (1456). 25 июля 2012.

-

7. Синтез научно-технических и экономических прогнозов: Тихоокеанская Россия – 2050/под ред. П. А. Ми-

накира, В. И. Сергиенко; Рос. акад. Наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т экон. исследований. – Владивосток: Даль-наука, 2011. (Мотрич Е. Л. Демографический потенциал. Гл. 4, раздел 4.1.; Мотрич Е. Л., Найден С. Н., Скрипник Е. О. Население и социальное развитие Дальнего Востока. Глава 18 монографии).

-

8. Численность и миграция населения Российской Федерации в 2002 г. Стат. бюлл. Госкомстат России. – М., 2003.

-

9. Численность и миграция населения Российской Федерации в 2010 г. Стат. бюлл. ФСГС (Росстат). – М., 2011.

-

10. Численность и миграция населения Российской Федерации в 2011 г. Стат. бюлл. ФСГС (Росстат). – М., 2012.

-

11. Численность, состав и движение населения в Российской Федерации. Стат. бюлл. Госкомстат России. – М., 1992.

Список литературы Миграция в воспроизводстве населения на российском Дальнем Востоке

- Грицук М. Территория контраста // Тихоокеанская звезда. 28 июля 2012 г.

- Дальневосточный ученый. 25 июля 2012 г. № 14 (1456).

- Дальний Восток - локомотив развития, а не забытый край // Тихоокеанская звезда. 28 июня 2012 г.

- Зайончковская Ж. Адекватные ориентиры // Миграция. ХХI век. № 3 (12), май - июнь 2012.

- Найден С.Н. Финансово-экономические отношения на региональном рынке коммунальных благ (на примере Дальнего Востока / Автореферат диссертации на соискание ученой степени д.э.н. Хабаровск, 2011. EDN: ZOMDMD