Миграционные настроения как фактор выбора образовательных стратегий школьниками Вологодской области

Автор: Воробьева И.Н., Мехова А.А.

Журнал: Социальное пространство @socialarea

Рубрика: Регулирование миграции населения

Статья в выпуске: 2 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

В условиях высокой миграционной активности молодежи в период выбора образовательной траектории актуальной задачей становится выявление взаимосвязи миграционных и образовательных стратегий школьников. На основе отечественного опыта изучения миграционных процессов и данных собственных исследований авторы доказывают первичность миграционных настроений по отношению к выбору образовательной траектории. Показано, что выбор высшего или среднего профессионального образования по-разному проявляется в реализации миграционных установок выпускников. Выбор высшего образования стимулирует, ускоряет отъезд, а получение среднего профессионального образования включает некоторые сдерживающие аспекты, формирует основания для того, чтобы остаться в регионе. В связи с этим растущая привлекательность среднего профессионального образования и выбор выпускниками составной образовательной стратегии (в вуз через СПО) имеют потенциал для удержания молодежи в регионе. При этом основным «выталкивающим» фактором остается неудовлетворенность молодежи инфраструктурой малых городов, возможностями построения карьеры, организации досуга и современных коммуникаций. Важную роль играют и шаблоны миграционного поведения, связанные со стереотипом «столичной успешности», поддерживаемые в сознании школьников референтными группами – родителями, педагогами. Результаты исследования имеют практическую значимость для корректировки молодежной и образовательной региональной политики.

Миграционные настроения, миграционные намерения, территориальная идентичность, образовательная стратегия, «выталкивающие» и удерживающие факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/147251011

IDR: 147251011 | УДК: 316.342.6 | DOI: 10.15838/sa.2025.2.46.9

Текст научной статьи Миграционные настроения как фактор выбора образовательных стратегий школьниками Вологодской области

Высокий уровень невозвратной образовательной миграции молодежи стал одной из острых проблем, характерных для многих регионов России. Расширение образовательной миграции во многом было обусловлено введением ЕГЭ. Изменение правил поступления в вузы значительно повысило шансы выпускников из малых городов и поселений продолжить образование в крупных городах или столицах. Однако период определения дальнейших образовательных стратегий большинством выпускников школ стал рассматриваться как возможность реализации миграционных намерений. Возвращение в родной регион после окончания вуза планировала лишь небольшая доля студентов. На эту проблему еще десять лет назад обратили внимание Е.Я. Варшавская и О.С. Чудиновских. В ходе исследования миграционных настроений студентов выпускных курсов из десяти вузов, расположенных в девяти российских городах (Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Кемерово, Набережные Челны, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону и Самара), они выявили, что из общей совокупности иногородних студентов только 14–18% собираются вернуться в город, в котором жили до поступления в вуз (Варшавская, Чудиновских, 2014). Усиление тренда невозвратной миграции подтвердилось в дальнейшем (Карачурина, Флоринская, 2019; Капшук и др., 2022).

В одном из последних исследований, признавая «тягу к образованию основной движущей силой внутри страны», эксперты ВЦИОМ отмечают, что эта тема требует дальнейшего расширенного изучения со- циологов, особенно в части региональных особенностей1. В этом контексте особый интерес и актуальность представляет исследование образовательных планов молодых людей во взаимосвязи с миграционными настроениями и установками.

Авторы, основываясь на материалах социологических опросов школьников и студентов Вологодской области, задаются целью выявить специфику взаимосвязи миграционных и образовательных стратегий школьников, определить, что является первичным: выбирая место для продолжения учебы, молодые люди руководствуются образовательными задачами, или образование – лишь повод уехать, реализовать мечту о смене места жительства. Кроме того, важно выяснить, как влияет на миграционные намерения выбор высшего или среднего профессионального постшкольного образования. Понимание этих взаимосвязей позволит более четко определить факторы, «выталкивающие» молодежь из региона и удерживающие ее, что в свою очередь поможет сформировать действенные механизмы влияния на миграционные настроения и установки молодых людей.

Теоретические подходы к исследованию

Межрегиональная центростремительная миграция населения – одна из самых обсуждаемых проблем в рамках как отечественных (Вакуленко, 2019; Одинцов и др., 2020; Рочева, Варшавер, 2020; Антосик, Ивашина, 2021; Чернышева, Чжан, 2022 и др.), так и зарубежных исследований (Faggian et al., 2007; Bernard, Bell, 2018; Kotavaara et al., 2018; Zorlu, Kooiman, 2019).

Точками притяжения, в первую очередь для молодежи, во всех странах мира становятся мегаполисы, дающие более широкие возможности для образования, карьеры, досуга. Вопросы «кто я?» и «где я?» оказываются очень тесно связанными (Florida, 2005; Florida, 2008). Именно миграция молодежи, в том числе образовательная, в существенной степени определяет картину миграции населения в стране. Образовательная миграция представляет собой процесс перемещения людей в поисках образования и новых учебных возможностей. Этот феномен обусловлен различными причинами, такими как стремление получить качественное образование, исследование новых областей знаний, культурный обмен и развитие профессиональных навыков (Тошпулотов и др., 2024). Центростремительная межрегиональная образовательная миграция получила широкое распространение в России после реформы системы образования, введения ЕГЭ и сворачивания сети региональных вузов и филиалов (Габдрахманов и др., 2022; Francesconi et al., 2019). Это заметно обострило проблемы территориального дисбаланса, социальноэкономического развития малых городов и периферийных регионов. Последствия миграции значимы и для самих молодых людей: наступление и очередность основных вех их жизненной стратегии: первая работа, свое жилье, семья, рождение детей – во многом определяются фактом переезда.

Одна из особенностей российской центростремительной образовательной миграции состоит в ее «двухступенчатости»: школьники из сел и малых городов стремятся переехать в свой региональный центр, а выпускники школ областных и региональных столиц – в Москву и Санкт-Петербург (Мкртчян, 2012; Карачурина, Флоринская, 2019). Отмечается, что миграция российской молодежи с целью получения образования подчиняется особым законам и требует пристального изучения и особенных методов анализа (Кашницкий и др., 2016). Внимание отечественных исследователей направлено на понимание факторов, формирующих установки на отъезд, выявление уровня возвратной миграции после получения образования и поиск путей влияния на миграционные процессы (Богомолова и др., 2013; Варшавская, Чудиновских, 2014; Морозова, Кочнева, 2021).

Ученые рассматривают три этапа миграции: формирование потенциальной миграции – установок на отъезд, собственно переезд и адаптация мигрантов на новом месте (Рыбаковский, 2019). Отмечается, что категории «миграционные установки и настроения» и «миграционные намерения» имеют специфические смыслы и границы. Миграционные установки чаще всего авторы трактуют как субъективные факторы формирования территориальной мобильности, отражающие ее потенциал (Лычко, Мосиенко, 2014), как «внутреннюю предрасположенность личности к сохранению или изменению места и условий проживания, готовность к определенному результату миграционного поведения» (Шарова, 2015, с. 90) Близок к такой трактовке смысл понятия «миграционные настроения» как обобщенное желание уехать, склонность индивида к территориальному перемещению для решения своих жизненно важных проблем. Миграционные настроения раскрывают внутренний субъективный процесс формирования готовности к миграции, создают эмоциональный фон, подталкивающий человека к размышлениям о переезде (Жакевич, 2008; Дзеневис, 2015). Миграционные намерения носят более рациональный, структурированный и осознанный характер, представляют собой твердые планы по смене места жительства (Зайков и др., 2018; Бюраева, Пискунов, 2020; Хлыстов, Тураева, 2022). Следует учесть, что между миграционными установками и настроениями и реальной миграцией существует высокий уровень разрыва. Часть населения с установкой на отъезд может остаться в регионе; наоборот, могут уезжать те, кто не имел такого намерения.

При изучении факторов, влияющих на миграцию, их часто разделяют на четыре группы: факторы, связанные с регионом выбытия («выталкивающие», «уехать от»); факторы региона прибытия («притягиваю- щие», «уехать для»); субъективные характеристики мигрантов и внешние обстоятельства (Амбражевич, 2014; Чурсина, 2014; Рыбаковский, 2019). Основную роль среди факторов формирования миграционных установок и намерений играет привлекательность территории, под которой понимается совокупность оценок и субъективных характеристик территории, позволяющих индивиду расценивать ее в качестве подходящего или неподходящего места жительства (Мосиенко, 2010). Эмоциональный аспект привлекательности: чувство привязанности, социокультурную укорененность, патриотизм – относят к территориальной идентичности. Группы населения, теснее идентифицирующие себя с регионом, имеют более низкую миграционную подвижность (Кутовая, 2014; Петрук, Ким, 2019). Прагматический аспект больше отражает актуализацию потребностей, которые могут быть удовлетворены на данной территории.

Наиболее значимыми выталкивающими факторами для малых городов и сельской местности становятся проблемы трудоустройства, низкие заработные платы, ограниченные возможности для досуга, неразвитость инфраструктуры, отсутствие учебных заведений для продолжения образования после окончания школы, отсутствие перспектив развития региона (Зайков и др., 2018; Бюраева, Пискунов, 2020; Шевцова, 2021).

Немаловажное значение при формировании установок на отъезд имеет общественное мнение, закрепляющее шаблоны миграционного поведения, так называемый «эффект подражания» (Скрипник, 2010). Стереотипное представление о том, что в малом городе, в провинции невозможно стать успешным, формирует и закрепляет миграционные намерения. Существенное влияние на миграционные настроения и установки оказывают социальные связи. Наличие родственников, друзей в потенциальном месте входа, особенно имеющих позитивный опыт переезда, поддерживает желание уехать (Зайончковская, Ноздрина, 2008; Данилова, 2010). С другой стороны, именно тесные социальные связи в месте проживания, друзья и родственники, готовые в любой момент оказать помощь, высокий уровень доверия и включенности в различные активности и социальные группы на основе общих традиционных ценностей могут стать «якорем», удерживающим молодого человека в домашнем регионе (Березутский, Стасюк, 2022; Ситкевич, 2023).

Исследования последних лет выявляют еще одну интересную закономерность. Более выраженным основанием для переезда становится выбор высшего образования как постшкольной образовательной траектории. Среди тех, кто выбирает среднее профессиональное образование (СПО), больше желающих жить и работать в родном регионе. Безусловно, мотивация и последствия выбора СПО как образовательной траектории нуждаются в глубоком осмыслении, но влияние этого выбора на миграционные процессы и социальную мобильность населения очевидно (Попова, 2020; Павленко, 2023; Ломтева, 2024).

Методы исследования

Эмпирической базой послужили обобщенные результаты социологических исследований, проведенных научным коллективом кафедры социологии и социальных технологий Череповецкого государственного университета: «Репродуктивные и миграционные установки и намерения череповчан» (опрос населения Череповца старше 18 лет по репрезентативной выборке, квотированной по половозрастным признакам, районированной в соответствии с исторически и административно сложившейся географией города, объемом 850 чел.)2; «Образовательные и карьерные стратегии учащихся Вологодской области: факторы выбора» (конец 2023 – начало 2024 года; всего по кластерной выборке опрошено 2380 старшеклассников, в т. ч. в Вологде – 425, в Череповце – 600, в малых городах и районах – 930, 425 студентов СПО).

Результаты исследования

Большинство школьников мечтают сменить место жительства и уехать из

Районы

Вологда

Череповец

-

■ За границу

-

■ Да, в Санкт-Петербург

-

■ Да, хотел бы переехать в Москву

-

■ В другой город страны

-

■ В другой город, поселок Вологодской области

-

■ Да, в Череповец

-

■ Да, в Вологду

-

■ Мне не нравится здесь жить, но я привык и не собираюсь уезжать

-

■ Не хотел бы никуда уезжать, мне здесь нравится

Рис. 1. Распределение ответов учащихся 9–11 классов Вологодской области на вопрос «Хотели бы Вы уехать из своего города/поселка, сменить постоянное место жительства?», в зависимости от места жительства, % родного края: только 24% старшеклассников из Череповца, 21% – из Вологды и 41%– из районов и малых городов не хотели бы уезжать из Вологодской области.

Чаще всего мечты молодых людей о переезде связаны со столичными городами. Юные вологжане заметно больше ориентированы на Санкт-Петербург. 35% школьников из Череповца, 28% – из Вологды и 22% – из районов и малых городов Вологодской области высказали желание переехать на постоянное место жительства в Санкт-Петербург (рис. 1). На этот выбор, кроме всего прочего, заметное влияние оказывают родственные и дружественные связи. Безусловно, одним из исторических корней приверженности к Санкт-Петербургу является тот факт, что в годы Великой Отечественной войны в Вологодскую область были эвакуированы десятки тысяч блокадных ленинградцев, многие из них закрепились на Вологодчине3. Возникли многочисленные связи, и сейчас у многих вологжан есть родственники и близкие люди в северной столице. Жить в Москве стремятся 13% школьников из Вологды, 10% – из Череповца и 5% школьников из районов и малых городов. Для школьников из районов Вологодской области точкой притяжения становятся областные центры Вологда и Череповец. Причем в выборе четко проявляется территориальная организация области: школьники из западных районов чаще тяготеют к Череповцу, из восточных – к Вологде.

Как отмечалось выше, одним из важных факторов миграционных настроений является уровень территориальной идентичности школьников. Исследования показывают, что структура территориальной идентичности юных жителей Вологодской области неоднородна, когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты сформированы по-разному. В опросе была использована авторская индикаторная модель исследования территориальной идентичности (Воробьева, 2023). Большинство школьников демонстрирует позитивное отношение к своему родному городу, 65% учащихся малых городов Вологодской области, 74% школьников Вологды и 72% – Череповца довольны тем, что живут в своем городе. Однако доля тех, кто стал бы рекомендовать свой го-

Районы

Вологда

Череповец

Районы

Вологда

Череповец

Районы

Вологда

Череповец

Вы довольны тем, что живете в своем городе, поселке?

Порекомендовали бы Вы своим знакомым из другого населенного пункта переехать жить в ваш город, поселок?

После получения образования Вы хотите работать в своем городе, поселке?

■ Да ■ Скорее да ■ Скорее нет ■ Нет ■ Затрудняюсь ответить

Рис. 2. Распределение ответов учащихся 9–11 классов Вологодской области на вопросы – индикаторы территориальной идентичности, в зависимости от места жительства, % род для места жительства другим, заметно меньше. Только 36% школьников малых городов Вологодской области, 33% – Вологды и 45% – Череповца стали бы рекомендовать свой город для переезда и постоянного места жительства другим. Еще меньше старшеклассников хотели бы вернуться после получения образования и работать в своем городе: 11% школьников из малых городов Вологодской области, 20% – из Вологды и 25% – из Череповца (рис. 2).

Исследование подтверждает основные российские тренды. Главными «выталкивающими» факторами, связанными с оценкой территории, стали неудовлетворенность перспективами карьерного роста (65%), ограниченными возможностями для досуга (46%) и получения нужного образования (43%). Следует отметить, что наиболее остро неудовлетворенность этими аспектами проявляется в малых городах и Вологде, меньше – в Череповце (табл. 1). В целом это отражает позицию Череповца в рейтингах оценки городской среды, в которых его относят к кластеру «с достатком»4, к городам с благоприятной городской средой»5. Однако относительно высокая удовлетворенность социально-экономическими аспектами жизни в городе ниве- лируется неудовлетворенностью состоянием окружающей среды: 42% старшеклассников Череповца отметили это как причину нежелания жить в родном городе. Подтверждают значимость этого фактора и мнения взрослых, родителей, настоящих и потенциальных. Согласно данным наших опросов, 31% респондентов не хотят, чтобы их дети и внуки остались жить в Череповце. Главной причиной этого половина респондентов (51%) называют плохую экологическую ситуацию. Миграционные настроения, «охота к перемене мест» часто определяются свойственным для юного возраста желанием «посмотреть страну», другие города. От 26% школьников из районов области до 40% в Вологде обозначили такую причину своего стремления сменить место жительства. Данные исследования свидетельствуют, что такой эмоциональный порыв реже выливается в устойчивое намерение переехать, чем оценка различных аспектов жизни в родном городе.

Рассмотрим, как миграционные настроения вологодских школьников связаны с их образовательными стратегиями. Вполне закономерно, что учащиеся 10–11 классов уже определились с образовательной стратегией при поступлении в 10 класс: 75% старше-

Таблица 1. Распределение ответов учащихся 9–11 классов Вологодской области на вопрос «Если Вы планируете жить и работать в любом другом городе страны, включая столицы, только не там, где живете сейчас, то по какой причине?», в зависимости от места жительства, %

|

Вариант ответа |

Районы |

Вологда |

Череповец |

Весь массив |

|

В моем городе/поселении мало перспектив для карьерного роста |

74 |

68 |

48 |

65 |

|

Мало развлечений, мест для интересного досуга |

52 |

51 |

32 |

46 |

|

Нет возможности для получения нужного мне образования |

46 |

44 |

38 |

43 |

|

Не устраивает уровень зарплат |

43 |

40 |

27 |

37 |

|

Из интереса, хочу посмотреть страну |

26 |

41 |

34 |

32 |

|

Низкий уровень благоустройства (некрасивые дома, плохие дороги и т. д.) |

21 |

21 |

19 |

20 |

|

Плохая экологическая обстановка в городе |

5 |

6 |

42 |

17 |

|

Высокий уровень алкоголизма и наркомании |

10 |

8 |

14 |

11 |

|

Нет возможности устроиться на работу |

17 |

7 |

3 |

11 |

|

Хочу удачно выйти замуж или жениться, в моем городе это маловероятно |

11 |

9 |

9 |

10 |

|

В моем городе низкий уровень здравоохранения |

8 |

3 |

8 |

7 |

|

Плохо работает общественный транспорт |

8 |

8 |

4 |

7 |

|

Проблемы с приобретением жилья |

5 |

6 |

2 |

4 |

|

Высокий уровень преступности |

3 |

1 |

2 |

2 |

|

Другая причина |

5 |

4 |

4 |

4 |

|

Не планирую уезжать из своего города/поселения |

4 |

7 |

10 |

6 |

9 класс

10–11 класс

9 класс

10–11 класс

9 класс

10–11 класс

Пока не определился

Работать и учиться

■ Работать

-

■ Образование СПО

-

■ Образование в вузе

Районы

Вологда

Череповец

Рис. 3. Распределение ответов учащихся 9–11 классов Вологодской области на вопрос «Что Вы планируете делать после окончания школы?», в зависимости от места жительства, % классников малых городов, 67% – Вологды и 77% – Череповца собираются поступать в вуз. Выбор девятиклассников включает СПО, сочетание работы и учебы. 42% учащихся из малых городов и районов намерены получать среднее профессиональное образование, 23% – высшее, 18% – сочетать работу и учебу. Среди девятиклассников Вологды выбор более равномерен: 34% собираются поступать в учреждения СПО, а 31% – в учреждения высшего образования. В выборе школьников Череповца заметен перевес в пользу высшего образования: 35% девятиклассников собираются в вуз после окончания школы, 26% – в учреждения СПО, остальные либо не определились, либо собираются сочетать трудовую и образовательную стратегии (рис. 3).

Привлекательность выбора СПО обусловлена многими факторами. В первую очередь старшеклассники отмечают возможность получения профессии и трудоустройства, что позволяет раньше стать самостоятельными, независимыми от родителей, начать зарабатывать. Привлекает материальное обеспечение, гарантированное на время учебы в СПО, особенно выпускников из малообеспеченных семей. Следует отметить, что эти мотивы больше выражены у школьников из малых городов и районов. Школьники Вологды и Череповца заметно чаще выбор СПО объясняют возможностью не сдавать ЕГЭ, что облегчает поступление в вуз.

Большинство школьников, выбравших в качестве образовательной стратегии высшее образование, хотят получать его за пределами Вологодской области. Чаще они выбирают Санкт-Петербург (33% школьников из малых городов, 55% – Вологды, 42% – Череповца). В Москве намерены получать высшее образование 9% школьников из малых городов, 17% – из Вологды, 18% – из Череповца. Только 15% череповецких школьников, планирующих поступление в вуз, хотели бы получать высшее образование в родном городе, 2% вологодских школьников – в Вологде, несмотря на наличие университетов в этих городах (табл. 2) . Среди потенциальных выпускников школ малых городов и районов желающих получать высшее обра-

Таблица 2. Распределение ответов учащихся 9–11 классов Вологодской области на вопрос «Где Вы планируете продолжить образование?», в зависимости от места жительства в разрезе выбранной образовательной стратегии, %

Школьники, выбравшие среднее профессиональное образование, чаще планируют получать его в своем регионе. Из школьников малых городов 23% планируют поступать в учреждения СПО Череповца, 28% – Вологды, 9% намерены поступать в учреждения СПО других городов области. 45% школьников Череповца и 39% – Вологды, выбравшие СПО, собираются получать его в родных городах. Однако существенна доля тех, кто намерен получать среднее профессиональное образование за пределами области. Так, только в учреждения СПО Санкт-Петербурга хотели бы поступить 25% школьников из Череповца, 14% – из малых городов, 6% – из Вологды. Отметим, что около четверти из тех, кто выбирает СПО, планируют после получения профессионального образования поступать в вуз. И в перспективе при выборе места получения высшего образования проявляется пусть небольшой, но сдвиг в пользу местных вузов. Но эта тенденция требует дополнительных более глубоких исследований.

В контексте исследования потенциала выбора СПО для возможностей удержания молодежи в регионе представляет интерес флагманский проект в сфере СПО – «Профессионалитет». По мнению авторов, он не только вносит заметный вклад в повышение привлекательности для молодежи СПО как образовательной траектории, но и формирует мотивацию остаться в родном регионе. И это проявилось в ответах старшеклассников. Влияние проекта на удержание молодежи в регионе требует дополнительного исследования. Однако его возможности с точки зрения тех причин миграции, которые указали старшеклассники, очевидны. Образовательные программы «Профессионалитета» имеют отличительную особенность – кадры готовятся под запрос работодателей, гарантируя трудоустройство и повышая конкурентоспособность выпускников на рынке труда. В Вологодской области федеральный проект «Профессионалитет»

Затрудняюсь ответить

■ Нет

■ Скорее нет

■ Скорее да

■ Да

Рис. 4. Распределение ответов учащихся 9–11 классов Вологодской области на вопрос «После получения образования Вы хотите работать в своем городе, поселке?», в зависимости от места жительства, %

реализуется с 2022 года, тогда были созданы кластеры в сферах «Металлургия», «Машиностроение», «Химическая промышленность» в Череповце. В 2024 году открылись сразу семь кластеров на базе техникумов и колледжей города Вологды, Сокола и Череповца: «Средства массовой информации и коммуникационныетехнологии»,«Искусство и креативная индустрия», «Туризм и сфера услуг», «Правоохранительная сфера и управление», «Машиностроение», «Педагогика», «Лесная промышленность»6. Разнообразие кластеров повышает возможности старшеклассников реализоваться в самых разных сферах.

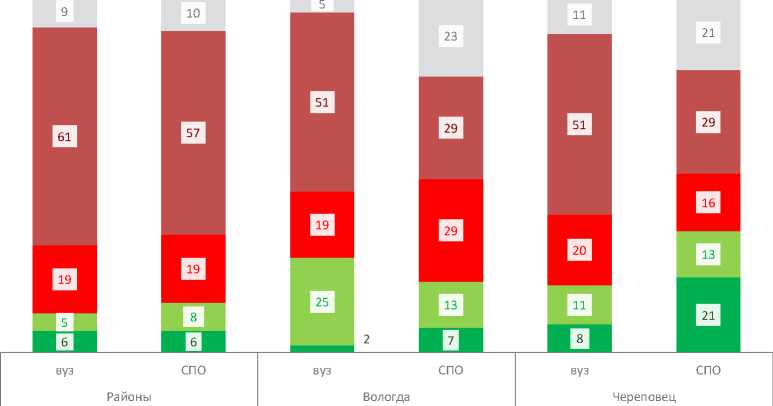

Большинство школьников, независимо от выбора образовательной траектории, не хотят возвращаться и работать в родных местах после получения образования – от 70% в Вологде и Череповце до 80% среди школьников малых городов и районов области (рис. 4). Однако среди тех, кто выбирает СПО, доля заявляющих о желании жить и работать в родном городе немного больше. Более заметна эта тенденция в Череповце: среди выбравших вуз собираются работать в родном городе 19%, а среди выбравших СПО – 34% опрошенных школьников.

Эти тенденции подтверждаются сопоставлением миграционных и образовательных стратегий. Среди тех, кто выбирает СПО, меньше желающих сменить место жительства и уехать из родного города (табл. 3) .

Возвратные образовательные стратегии существенным образом зависят от выбора места получения высшего образования. Наиболее выраженная стратегия – после получения образования закрепиться в Санкт-Петербурге. Из тех школьников, кто собирается получать образование в северной столице, больше 60% хотели бы там жить постоянно. Тенденция остаться в Москве выражена слабее: порядка 45% из тех, кто намерен ехать учиться в Москву, хотели бы переехать туда на постоянное место жительства. Даже при намерении учиться в родном городе многие мечтают потом уехать. Так, только 45% череповецких школьников, отметивших, что хотят получать постшкольное образование в Череповце, хотели бы остаться здесь жить постоянно. 28% школьников из Вологды,

Таблица 3. Распределение ответов учащихся 9–11 классов Вологодской области на вопрос «Хотели бы Вы уехать из своего города, поселка на постоянное место жительства?», в зависимости от места жительства в разрезе выбранной образовательной стратегии, %

Выводы

Таким образом, исследование доказывает вторичный характер образовательной стратегии по отношению к миграционной стратегии. Получение высшего образования в представлениях выпускников школ – это благоприятная возможность совершить переезд с меньшими издержками. Выбор учебного заведения зачастую определяется предпочтительным местом миграции, при этом не только самого обучающегося, но «с прицелом» для переезда его родительской семьи.

Большинство школьников Вологодской области (до 80%) хотели бы уехать из региона. Хотят остаться в своем городе, поселке только 10% учащихся малых городов, 12% – Вологды и 18% – Череповца. Выявлено, что основную роль в формировании миграционных настроений играют «выталкивающие» факторы социально-экономического характера: проблемы с трудоустройством, отсутствие перспектив для карьеры, низкий уровень заработной платы, неудовлетворенность городской инфраструктурой. Особенно актуальны эти проблемы для малых городов и районов. На втором месте группа социокультурных факторов: новые, особенно столичные, регионы притягивают разнообразием возможностей для досуга, самореализации, новых связей и знакомств. Значимым фактором является также наличие родственных и дружеских связей в месте переезда. Более наглядно этот фактор проявляется в отношении Санкт-Петербурга.

Особенность миграции выпускников школ из малых городов и сельской местности заключается в составном, или «ступенчатом», характере миграционных стратегий: сначала переезд в областную столицу или крупный областной город, далее – в другие города и регионы.

Возвратная образовательная миграция проявляется крайне слабо. Только около 7% школьников Вологодской области, выбравших другой город местом получения постшкольного образования, собираются вернуться, чтобы жить и работать в родном городе. Миграционные намерения достаточно высоки и у тех, кто получает образование в родном регионе: остаться в нем после получения диплома собираются только 25–34%.

Исследование показало, что эффект подражания и передачи миграционных настроений в процессе воспитания в родительской семье тоже является важным фактором. В области сформировались шаблоны миграционного поведения. Большая часть взрослого населения, да и сами старшеклассники, в отдаленной перспективе не хотели бы, чтобы их дети и внуки жили в родном горо- де. Как показали исследования, родители и педагоги поддерживают в детях представление о том, что успешным можно стать только в столицах, в другом городе, «не здесь».

Факторами-«якорями», удерживающими молодежь в родном регионе, являются высокий уровень территориальной идентичности, социальная активность, включенность в различные активности и городские сообщества. Школьники с более выраженной территориальной идентичностью реже проявляют миграционные настроения.

Исследование показало, что выбор образовательной стратегии влияет на миграционные настроения. Выбирающие вуз чаще нацелены на отъезд. Выбор СПО способствует закреплению молодежи в регионе. Особую роль в этом играет проект «Профессионалитет». Среди выбравших СПО большинство планирует получить его в родном регионе: среди школьников – жителей Вологды 39% собираются поступать в учреждения СПО в родном городе, среди череповчан – 45%, среди школьников малых городов – 28% в Вологде и 23% – в Череповце.

Выявленные тренды имеют практическую значимость для корректировки моло- дежной политики региона в части формирования территориальной идентичности, адресного внимания к работе с целевыми группами влияния на формирование позитивного отношения к региону – родителями и педагогами. Усиливающийся тренд на выбор СПО или составной образовательной траектории – в вуз через СПО – имеет потенциал для удержания молодежи в регионе. Благодаря вниманию государства и бизнеса к СПО, в частности федеральному проекту «Профессионалитет», формируются условия как для повышения привлекательности региона в целом, так и для самореализации молодых людей в самых разных сферах. Результаты исследования свидетельствуют, что выбор высшего образования в качестве образовательной стратегии стимулирует миграционные настроения. В этом отношении есть основания говорить о необходимости корректировки политики федерального центра по отношению к региональным вузам в части финансирования, выделения бюджетных мест, в целом формирования территориального баланса в распределении возможностей для получения высшего образования.