Миграционные процессы на Ближнем Востоке и их связь с аридизацией климата в III-II тыс. до н. э

Автор: Мельник В.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 223, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328014

IDR: 14328014

Текст статьи Миграционные процессы на Ближнем Востоке и их связь с аридизацией климата в III-II тыс. до н. э

Второй тип миграций отражает, по сути, образ жизни, поэтому нас будет интересовать прежде всего первый тип миграций.

Наиболее ранние данные относительно передвижений населения относятся к концу IV и второй четверти III тыс. до н.э. По сведениям Ш.-А. Жюльена, долина Нила подвергалась набегам ливийцев. Их называли техену, и они были вооружены стрелами и бумерангами. Борьба с ливийцами отмечается около 2600 г. до н.э. {Жюльен, 1961. С. 73). Примерно в это время в Египте происходят неизвестные события, связанные с концом правления выдающейся IV династии (Снофру, Хеопс, Хефрен, Микерин). Последний царь династии Шепсескаф (2563 г. до н. э. - конец правления) не смог построить себе пирамиду. Он ограничился постройкой громадного ящика из больших камней: мастаба Фирауни, “завалинка фараона”, у селения Саккара {Перепелкин, 2001. С. 147-148).

Цари V династии продолжали вести бои с ливийцами и, видимо, одержали серьезные победы {Жюльен, 1961. С. 73).

С такими же событиями, видимо, связана и предыдущая III династия после Джосера (до 2723 г. до н. э.). Его преемники - Сехемхет, Хаба, Неферер-кара Небка - оставили незаконченные или разрушенные пирамиды.

Не достроил пирамиду и Хуни, как предполагают, последний царь этой династии, и достраивалась она уже царем IV династии Снофру.

В Месопотамии начало I Раннединастического периода (РД I - ок. 2750-2615 гг. до н. э.), по мнению некоторых ученых, связано с вторжением восточных семитов, правда, нс все с этим согласны. Конец этого периода на городище Варки ознаменовался сооружением оборонительных стен вокруг города. И.М. Дьяконов не исключал возможность того, что наряду с другими обстоятельствами какие-то племенные передвижения могли создавать угрозу, вызвавшую такую реакцию. В рассказах о подвигах Гильгамеша говорится о том, что он обнес Урук стеной. Действительно, городская стена Урука длиной 9 км была построена на рубеже РД I и РД II (История Древнего Востока, 1983. С. 162, 169).

В Лейдене находится папирус, в тексте которого некий Ипувер высказывает негодование по поводу варваров-азиатов и ливийцев, вторгающихся в Дельту и опустошающих ее (Речение Ипувера, 1980. С. 42-53). В Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, хранится папирус, где в форме пророчеств жреца Неферти содержится призыв к укреплению порядка, сокрушению ливийцев и азиатов и восстановлению разрушенных пограничных укреплений (Пророчество Неферти, 1980. С. 53-56).

В другом папирусе, содержащем поучения царя Ахтоя III (Хет;и III) для своего сына Мерикара, говорится: “Смотри, вбит пограничный столб для азиатов. Я установил границу на востоке от Хебену [пограничная крепость в восточной Дельте] до дороги Гора. ... Говорят это о лучниках. Подл азиат, плохо место, в котором он живет - бедно оно водой, трудно проходимо из-за множества деревьев, дороги тяжелы из-за гор. Не сидит он на одном месте, ноги его бродят от нужды. Он сражается со времен Гора, но не побеждает, и сам не бывает побежден. Не объявляет он дня битвы, подобно грабителю, страшатся они вооруженных отрядов... Азиат для Египта больше чем отвращение... Нападает он на одинокое селение, не нападает он на округа со множеством городов. ... Охраняй Дельту... Смотри там центр кочевников. Стены ее воюют, воины ее многочисленны. [Это следует понимать так, что против кочевников сражаются воины в укреплениях Дельты]” (Поучение гераклеопольского царя... 1980. С. 34, 36). Описываемые в этих документах события относятся ко времени I Переходного периода (2263-2040 гг. до н. э.). Поучения Ахтоя III датируются XXII в. до н. э.

В Месопотамии в годы правления внука Саргона - Нарам-Суэна, “царя четырех стран света” (223 6-2200 гг. до н. э.), - династия Аккаде достигла наивысшего расцвета. Но именно в это время началось вторжение с Иранского нагорья кутиев, с гор Загроса лулубеев, пришлось вести борьбу На-рам-Суэну и с западносемитским племенем диданум, и именно после этого государство Саргонидов приходит в упадок.

Кутии (“уммам-манда”) были племенной группировкой западной части Иранского нагорья и представляли одну из ветвей “культур расписной керамики”. Вторжение их начинается в конце правления Нарам-Суэна, в битве с которыми он, видимо, и пал. Преемнику Нарам-Суэна, Шаркалишарри (2200-2176 гг. до н.э.) удалось восстановить власть в пределах Нижней Месопотамии. Он берет в плен вождя кутиев Сарлага, совершает поход в степи между Месопотамией и Сирией (в области Басар, ныне Джебель-Бишри) против скотоводческих западносемитских племен амореев, но его действия имеют скорее оборонительный характер. После смерти Шаркалишарри в стране начинается междоусобица, и верх берут недавно вторгшиеся кутии. Около этого времени они подчинили, видимо, и Элам. Кутии, одержавшие столь внушительные победы, представляли собой, вероятно, легковооруженную пехоту, которая мало чем отличалась от аккадской, и основную роль здесь, видимо, играло их численное превосходство. Сами кутии не правили Двуречьем - это делали чиновники из аккадцев и шумеров, а кутийские вожди были заинтересованы только в дани (История Древнего Востока, 1983. С. 246-260).

В конце III тыс. до н.э. на восточном побережье Средиземного моря происходят какие-то драматические события. В огне пожара погибает храм “Владычицы Библа”, торговое мореплавание между Египтом и Библом на какое-то время прерывается. Есть предположение, что это могло быть связано с появлением здесь группы, оказавшей влияние на формирование финикийцев, которые хранили предание о своем приходе с дальнего юга. Диалектные членения говорят об ином происхождении семитов Палестины и Финикии, именуемых ханаанеями, по сравнению с семитами Сирии. Есть отличия языка ханаанеев и от говора Угарита на Средиземноморском побережье Сирии, сближающегося с языком скотоводов-амореев Верхней Месопотамии и внутренней Сирии. В последней четверти III тыс. до н.э. в Верхней Месопотамии, используя водопои на среднем Евфрате, на Хабуре и Тигре стали появляться новые группы западносемитских пастушеских племен. Это были диданы (диданум) и ханейцы.

Аккадцы называли всех амурру (амореями), шумеры - мар-ту; и то и другое означало “западные люди” (Дьяконов и др., 1988. С. 22, 38, 222-223). Появление этих групп населения сопровождалось их разделением на оседлые, земледельческие, и на пастушеские (овцеводческие), базировавшиеся на водопоях в долинах рек и в оазисах и использовавшие подсобное земледелие. Невозможность откочевывать от воды более чем на два дневных перехода приводила к постепенной утрате контактов между отдельными группировками.

В конце III тыс. до н.э. происходит запустение значительной части поселений в Малой Азии, особенно в ее западной части. Некоторые исследователи связывают эти события с передвижением индоевропейских племен с Балкан, предположительно носителей хетто-лувийских (древнеанатолийских) языков. Другие объясняют это переходом части местного населения к интенсивному скотоводству.

Между 2200 и 2000/1900 гг. до н.э. через Среднюю Грецию и Пелопоннес прошли две волны пришлого населения: одна из ссвсробалканского района, другая, возможно, из более удаленных областей Северного Причерноморья, в результате чего было ассимилировано местное население раннеэлладской культуры (Андреев, 2002. С. 78-79).

Примерно через три с половиной столетия мы видим новую волну активных перемещений скотоводческого населения. На рубеже XVIII-XVII вв. до н.э. с востока через Синайский п-ов на Египет обрушились гиксосы (от древнеегипетского “властители чужих стран”). Основную часть гиксосов составляли западносемитские (аморейские или ханаанейские) племена, но в целом она была неоднородной. Гиксосы, используя доселе неизвестные египтянам боевые колесницы, захватили Восточную Дельту, а затем стали

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 223. 2009 г. совершать набеги на более южные районы страны, разрушая города, убивая и уводя в рабство египтян.

Установившееся господство гиксосов продолжалось не менее 108 лет, а гиксосские вожди стали подражать фараонам {Виноградов, 2000. С. 175; Дьяконов и др., 1988. С. 229; Перепелкин, 2001. С. 205-206).

Около 1740 г. до н.э. началось нашествие касситов, захвативших северные районы Вавилонии, а затем продвинувшихся и в Южную Месопотамию. По версии австрийского ассириолога К. Ярица, касситы переселились в горные районы к востоку от Вавилонии. В последующем касситы создали колесни-чьи части и усовершенствовали колесницу {Якобсон, 2000. С. 103).

К XVIII-XVII вв. до н.э. относится появление индоиранских племен в Северной Месопотамии, на хурритской территории Митанни, видимо, из Малой Азии. Они уже освоили коневодство, владели легкой боевой колесницей, улучшив ее конструкцию, и выработали тактику массового применения боевых колесниц, заимствованную у них впоследствии хурритами и касси-тами {Якобсон, 2000. С. 104).

Около XVIII в. до н.э. в Северную Сирию и долину Оронта начинается массовое просачивание хурритов. В последующее время значительная часть местного населения восприняла хурритский язык. С представителями западных семитов хурриты жили вперемежку, а правящие династии были то хурритские, то семитские, то смешанные {Дьяконов и др., 1988. С. 210-211).

Относительно спокойное время - XVI-XIV вв. до н.э. - во второй половине XIII в. до н.э. сменилось бурными переселениями и нашествиями. Узлом явилось Восточное Средиземноморье. В это время большая группа скотоводческих племен вторгается в Палестину из заиорданских степей. Эти племена отождествляются с амореями-сутиями Верхней Месопотамии, которые были вытеснены оттуда хурритами и касситами. Сутийские племена в Трансиордании обозначались как “ибри”, т.е. “перешедший реку” (Евфрат), что означало “пришедшие из Месопотамии”. Этому предшествовала консолидация племен и образование израильского племенного союза. В Палестине израильтяне встретили преимущественно ханаанейское и аморейское население, жившее здесь раньше. Часть населения была истреблена, некоторые города были разрушены. Вслед за этим с Синая и из-за Иордана совершали набеги и оседали по окраинам кочевые семитские (арамейские или арабские) группировки {Дъконов, 2000. С. 139-141). Арамеи с запада наседали на Вавилонию. Волна южноарамейских племен (халдеев), докатившаяся сюда к XI в. до н.э., окончательно изменила сложившуюся здесь картину {Якобсон, 2000. С. 101).

Однако наиболее впечатляющие события связаны с “народами моря”. Так египтяне называли разнообразную по своему происхождению группировку, перемещавшуюся на ладьях и колесных повозках (большинство из них -обитатели Балкан и Эгейского побережья Малой Азии). Все они двинулись со своих мест. Среди них были греки-ахейцы, разрушившие Трою. Одна из групп, возможно протоармяне, положила конец Хеттскому царству. Другие достигли Апеннинского п-ова, Сицилии и Сардинии. Третьи устремились на восточное побережье Средиземного моря. Два племени, известные в дальнейшем под названием филистимлян (“пилиштим” - “Палестина”), осели здесь на плодородном побережье, на полосе длиной 60 км и шириной 20 км, принесли с собой позднемикенскую культуру, технику железа и железное оружие и создали союз самоуправляющихся городов (Дьяконов, 2000. С. 142-143).

“Народы моря”, обрушившиеся на Египет во время правления Мернеп-таха, действовали в союзе с лебу, или ливийцами, которые составили ядро войска, предпринявшего неудачную попытку захватить Дельту (1227 г. до н.э.). Возможно, что лебу были выходцами из Атласа и во главе разнородной коалиции техену и других группировок, которые вели борьбу с Египтом. В итоге, Рамзес III вынужден был их поселить в Дельте, где они жили, не признавая его власти (Жюльен, 1961. С. 73).

В конце XIII в. до н.э. северобалканский племенной мир пришел в движение. Огромная масса варварских племен, говоривших на разных диалектах греческого языка (дорийский и западногреческие) и включающая также народности фракийско-иллирийского происхождения, устремилась в области средней Греции, Пелопоннеса и в Малую Азию. После себя захватчики оставили следы пожаров и разрушений. Микенская цивилизация перенесла страшный удар, от которого она не смогла оправиться (Андреев, 1983. С. 292-294). Правда, в последние годы стала преобладать более сдержанная оценка этих событий (Андреев, 2002. С. 647-659). Выдвинута также гипотеза, что одной из групп, пришедших сюда во второй половине XIII в. до н.э., были носители сабатиновской культуры Северного Причерноморья (Сафронов, 2005. С. 12-13).

Таким образом, мы видим несколько волн массового перемещения народов, совершающегося в довольно узкие отрезки времени. В рассматриваемый период (с разной степенью точности) они были следующие: вторая четверть III тыс. до н.э., конец ХХШ-ХХП в. до н.э., вторая половина XVIII-XVII в. до н.э., конец ХШ-ХИ в. до н.э.

Остановимся теперь на характеристике палеоклиматической ситуации Ближнего Востока, преимущественно в субтропическом поясе. К. Бутцер, разделявший голоцен на суб- и постплювиальные фазы, интересующее нас время определял следующим образом. Субплювиал V (около 5000-2400 гг. до н.э.) - влажная фаза с осадками и температурой выше, чем теперь (климатический оптимум). Постплювиал III (2400-850 гг. до н.э.) - сухая фаза, возможно, еще теплее, чем в настоящее время (Butzer, 1958. Р. 128).

П.М. Долуханов, характеризуя климатическую ситуацию в аридной зоне Старого Света в позднем плейстоцене и голоцене, ссылаясь на А. Горовица, для периода около 4,5 тыс. л.н. в Передней Азии отмечал понижение уровня осадков, приближавшегося к современным значениям. В Западной Туркмении время от VII до III тыс. до н.э. определялось как плювиальное. В Южной Туркмении переход Намазга V/VI (2170-2050 гг. до н.э. с учетом “дендрологической калибрации”) связывался с общей аридизацией климата. В течение II тыс. до н.э. произошло сравнительно непродолжительное распространение земледельческих поселений в дельте Мургаба, которые исчезают к середине II тыс. до н.э. В Сахаре аридные условия наступили около 5,5 тыс. л.н., прерванные непродолжительной фазой увлажнения-4-3 тыс. л.н. {Долуханов, 1985. С. 16-23).

По данным У. Брайса, уровень внутренних озер Анатолии около 4000-3000 л.н. упал настолько сильно, что они превратились в грязь и безжизненные соленые клоаки {Brice, 1978. Р. 145).

Изучая космические снимки, Е.В. Глушко проследил изменения природной среды Месопотамии, которые определялись таким образом. С середины 5 тыс. л.н. началась глобальная аридизация климата, и стало несколько холоднее. Количество осадков резко сократилось. В засушливых районах Передней Азии участились засухи, вторичное засоление почв на орошаемых участках, неурожаи. В междуречье Тигра и Евфрата фиксируются песчаные пустыни, которые сформировались на вторичнозасоленных землях древнего орошения в период 2400-2100 гг. до н.э. В этот период в Сирийской пустыне пересыхали реки и озера. После этого наступило некоторое потепление и увеличение осадков (около 4000 л.н.). Затем наступила новая фаза аридиза-ции с последующим ее максимумом 3200-2600 л.н. {Глушко, 1990. С. 261).

На восточном побережье Средиземного моря (в Палестине) исследования привели к таким выводам. Засушливый период голоцена определялся в рамках 4500-3500 гг. до н.э. Затем наступил гумидный период (период увлажнения), продолжавшийся примерно до 2300 г. до н. э.

Отрезок времени от 2300 до 2000 г. до н.э. определялся снова как засушливый период {Crown, 1972. Р. 312-330). По другим, более поздним, данным, период от 2600 до 1700 г. до н.э. - засушливый, а наибольшая аридизация падает на 2300-2100 гг. до н.э. {Amiran, 1991. S. 159-161).

Для северо-востока Африки имеются такие свидетельства. Начало ари-дизации относят к 3500 г. до н.э. с достижением пика около 2500 г. до н.э. Начало увлажнения наступает после этого периода {Flohn, 1985. S. 145). В долине Нила аридный период начинается около 2350 г. до н.э. и продолжается до 2180 или даже до 1950 г. до н.э. В Сахаре гипераридизация колеблется в пределах около 2350-870 гг. до н.э. {Butzer, 1966. Р. 72-83). Таковой была палеоклиматическая ситуация в позднеатлантический и суббореальный периоды на Ближнем Востоке.

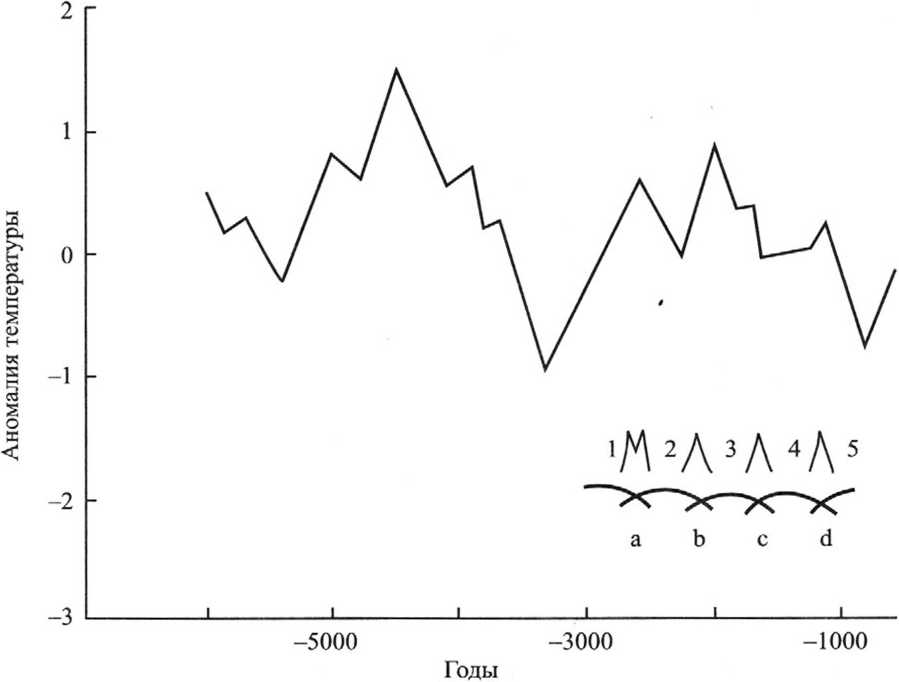

Сопоставляя эти данные с данными состояния климата в различных районах Ближнего Востока и кривой температуры режима для Северного полушария (по В.В. Клименко, см. рис. 1), учитывая дендропоправки, мы получаем следующую картину. Фаза аридизации - XXVIII-XXVI вв. до н.э. (2400-2100 до н.э. некалибр.) - ярче всего проявляется в Месопотамии.

По соседству с Египтом, как считает Ю.М. Кобищанов, ливийские племена, побуждаемые к переселению периодическими засухами, связанными с постепенным высыханием древней степной и лесной Ливийской пустыни, стремились осесть на берегах Нила, но встречали здесь сопротивление египтян {Кобищанов, 1981. С. 46). К этому времени относится нарастание температурного пика в Северном полушарии. Фаза увлажнения и падения температур - XXV-XXIII вв. (ок. 4000 л.н., некалибр.). Общая аридизация, отчетливо зафиксированная для южной Туркмении (период Намазга V/VI) в XX11-XXI вв. до н.э., отмечена нарастанием температуры.

Рис. 1. Аномалии температур в калиброванных датах (по В.В. Клименко) и культурные образования эпохи бронзы

/ - ямная культура; 2 - катакомбная культура; 3 - абашевская культура, синташтинские комплексы, культура многоваликовой керамики; 4 - срубная культура; 5 - культуры с валиковой керамикой: а - ямно-катакомбные комплексы; b - катакомбно-многоваликовые, катакомбно-абашевские, раннесинташтинские комплексы; с - абашевско-срубные комплексы; d - срубно-валиковые комплексы, (a-d - также миграционная активность)

XVIII-XVII вв. до н. э. - новый температурный пик в условиях падения увлажненности. Затем наблюдается снижение температур и некоторое их повышение к концу II тыс. до н.э. со все более усиливающейся аридизацией. Отмечается засушливость около 1300 г. до н.э. на Ближнем Востоке (Butzer, 1995). Исследователи также пытались установить зависимость между изменениями климата и крахом государственных образований. Такое наблюдение сделано для Месопотамии периода около 2200 г. до н.э. (Weiss et al., 1993). Д.Б. Прусаков увязывал кризисы в истории Египта с изменениями природной среды и глобальными изменениями климата (Клименко, Прусаков, 1999; Прусаков, 1999; 2001).

Очевидно, что фиксируемые крупные перемещения населения совпадают с ухудшающимися для его существования природными условиями.

Как это конкретно могло происходить? Для этого нужно рассмотреть сходную ситуацию более поздних времен, которая была бы зафиксирована и изучена, а также обратить внимание на погодно-климатический фон. Фазы аридизации, о которых была речь, представляют собой такую совокупность погод, при которой увеличивается количество засух. Засуха обычно понима- ется как продолжительный и значительный период без осадков, часто при повышении температуры и понижении влажности воздуха. Это вызывает снижение запасов влаги в почве и, как следствие, ухудшение роста, а иногда и гибель растений. В разных ландшафтных зонах засушливость проявляется по-разному. По сведениям В.А. Ковды, повторение засух за отрезок времени в 100 лет в разных областях представляется таким:

|

область подзолистых почв область лесостепных серых почв типичные черноземные степи южные сухие степи пустынные степи полупустыни и пустыни |

2-4 раза; 10-15 раз; 10-30 раз; 20-40 раз; 60-70 раз; 90—100 раз. |

Нс менее интересна и продолжительность засух в днях по зонам:

периферия лесной зоны 15 раз (за год) 38-52 (за сезон);

лесостепь 32 69;

черноземная степь 42-48 92-76;

сухая степь 37-42 84-86;

полупустыня 42-69 100-115.

Засухи охватывают по 2-3 года, а иногда и 5 последовательных лет (Лов- да, 1978. С. 83-97).

С древних времен экономика аридных и семиаридных территорий земного шара основывалась преимущественно на различных формах экстенсивного скотоводства. Достаточно типичным в этом отношении является Сахель. Сахель - переходная биоклиматическая зона с подвижными границами, которая протянулась в широтном направлении между Сахарой и зоной типичных саванн, что примерно соответствует изогиетам в 1500 и 750 мм. В пустынях, полупустынях и северной части Сахеля, где бесполивное земледелие невозможно, нет воды для орошения, а сезонные корма и водопои ограниченны, наиболее подходящее использование земель основывается на кочевом и полукочевом скотоводстве. Скот здесь главное богатство и источник существования. В южной части Сахеля у оседлых жителей земледелие сочетается с отгонно-пастбищным и пастбищным скотоводством.

Для скотоводческой миграции регулярность и направленность передвижений, дальность маршрутов не одинаковы в разных районах и у разных народов. В засушливые годы скотоводы вынуждены преодолевать огромные расстояния. В сухое время обостряется также проблема перевыпаса. За десятилетие (1965-1975 гг.) средняя температура воздуха в Северном полушарии поднялась на 0,2° и разразилась засуха, наиболее сильная в аридных и семиаридных районах. Засуха 1968-1974 гг. оказалась для Сахеля большим бедствием. Погибли тысячи голов скота. Население стало перемещаться на юг, часть бросала скотоводство и переселялась в города {Радченко, 1983. С. 3, 4, 135, 213). Наиболее крупные засухи обусловливали массовую смертность населения. Нередко в районах, охваченных засухой, возникали эпидемии, распространявшиеся за их пределы {Будыко и др., 1986. С. 24).

Исходя из современных данных и учитывая климатическую ситуацию названных периодов можно составить представление о причинах и характере миграций давних времен. С большой долей вероятности можно предполагать, что они были вызваны экстремальными природными условиями, а не чисто экономическими и социально-политическими причинами, как это могло представляться (см., например: Баландин, Бондарев, 1988. С. 135, 162).

Наиболее значительные фазы засушливости и увлажнения едины для всего Северного полушария. Миграционные процессы, зафиксированные на Ближнем Востоке, также отражают общую ситуацию.

В свете этого весьма интересным выглядит сопоставление времени смены культур восточноевропейских степей с климатическими фазами и ближневосточными миграциями.

Ямная культура формировалась в эпоху похолодания после климатического оптимума голоцена (атлантиса), по последующее ее бытование протекало уже при повышающихся температурах и усилении аридизации (рис. 1). Эта тенденция достигает пика около XXVIII-XXVII вв. до н.э. Именно к этому времени относятся ранние катакомбные памятники в свете калиброванных дат, по данным Н.И. Шишлиной {Shishlina et al., 2000. Р. 793-799). Это время как раз и характеризуется сосуществованием с ямной культурой и ямно-катакомбным симбиозом. На Дону, начиная с XXVI в. до н.э. преобладают маревые и полыни, и это состояние продолжается до XXV в. до н.э. Последующее развитие катакомбной культуры протекало в условиях спада температур и некоторого увлажнения.

Новый взлет температур приходится на конец III тыс. до н.э. Это также время усилившейся аридизации и начала формирования культуры многоваликовой керамики в Северном Причерноморье, синташтинской культуры в Приуралье, начало распространения абашевской культуры в лесостепи. В бассейне Дона растительность слабо отреагировала на эти неблагоприятные условия. Заметная аридизация проявилась в Прикаспии.

После этого наступила фаза слабой гумидизации климата и время утверждения названных культур. В отличие от предыдущего климатического экстремума, очередная волна засушливости была связана с небольшим повышением температур, хотя нужно помнить, что оно превышало нулевую отметку голоцена. Продвижение степных ландшафтов на север оказалось весьма заметным. Это время утверждения срубной культуры на большой территории, активного ее взаимодействия с культурой абашевской. Видимо, в это время происходит и срубно-андроновский контакт. Дата этого периода примерно XVIII-XVII вв. до н. э.

Период стабилизации срубной культуры совпадает с падением температур, усилением гумидизации и продвижением северной растительности на юг. Этот фактор способствовал усилению оседлости, появлению огромного числа срубных поселений, и не только в лесостепной зоне.

Экстремум конца II тыс. до н.э. не отличался в восточноевропейских степях слишком высоким взлетом температур, но усилилась тенденция засушливости. Начало распространения валиковой керамики на огромных степных просторах Евразии отмечает именно это время. Дата его XIII—XII вв. до н.э. {Черных, 1983. С. 81, 95). Последующее время отличалось снижением температур, но усилением аридности.

Некоторая стабилизация и новая волна аридизации означали конец эпохи бронзы и начало эпохи железа.

Таким образом, мы видим следующую картину. Культуры степей начиная со становления здесь скотоводческих форм хозяйства отличались очень большим территориальным охватом. И хотя археологический ареал - это ареал максимальный, который в отдельные временные срезы таковым никогда не был, все-таки он суммирует результат распространения культуры. Истоки и формы этого распространения могут быть связаны как с внутренними причинами, так и с внешним фактором. Археологические данные далеко нс всегда определенно указывают на то или другое, да и сама оценка действительности не свелась бы к однозначности. Однако подвижный характер хозяйственной жизни населения степей этого времени оставил свидетельства перемещения культурных элементов на значительные расстояния.

Огромная территория ямной культурной общности с довольно стандартным набором культурных элементов - итог передвижений населения, несущих новый вид погребений - курганные сооружения. Сменяющая ее катакомбная общность дает целый ряд ярких компонентов, которые не находят прямой увязки с предшествующей культурой. Более того, утверждение новой культуры связано длительным взаимодействием с существующей здесь культурой, и ямно-катакомбный симбиоз, представленный соответствующими погребениями, - тому подтверждение.

Отдельные катакомбные элементы находят свое соответствие за пределами ареала или на его периферии в других более ранних культурах. Например, так называемые очковые изображения на сосудах указывают на связь с Закавказьем {Смирнов, 1996. С. 42-53), а некоторые другие элементы, скажем катакомба, имеют более раннюю историю и в районах южнее Закавказья. По мнению А.Н. Гея, ранние курганные культуры Закавказья принимали участие в формировании новотиторовской культуры, ставшей звеном в формировании культуры катакомбной {Гей, 2000. С. 205-209).

Движение новаций с юга на север через Закавказье отмечают К.Х. Кушнарева и М.Б. Рысин. Предыдущие перемещения населения они связывали с его избытком и условиями аридизации {Кушнарева, Рысин, 2000. С. 66-67, 102).

Распространение поздних памятников куро-аракской культуры в Чечне и Дагестане {Мунчаев, 1975. С. 190-191) на финальном этапе своего существования, на наш взгляд, было связано как раз с миграционной волной периода XXV11-XXVI вв. до н.э. в калиброванных датах и началом формирования катакомбной культуры. В конечном итоге появление на катакомбной территории этих элементов, нс связанных с предметами импорта, - результат перемещения каких-то их носителей. Уже устоявшиеся культурные компоненты разносились по степям путем дальнейшего продвижения, достигая Подунавья на западе и Приуралья на востоке.

На Ближнем Востоке в это время фиксируются перемещения ливийцев и каких-то групп семитских племен.

Следующая фаза эпохи бронзы связана с ломкой традиций, началом формирования культуры многоваликовой керамики, памятников типа Пота-повки и Синташты, разрастанием абашевской общности преимущественно в лесостепи. Она совпадает с миграцией кутиев и лулубеев, ахейцев (вторая половина XXITI-XXII в. до н. э.). Разнонаправленные движения населения этого времени приносят в степи изображение свастики, известное ранее к югу от рассматриваемых территорий. На этом фоне формируется срубная культурная общность, связанная с новыми перемещениями населения и предшествующими культурными новациями, в том числе и с использованием свастики. Начало этого периода отмечается касситской и гиксосской миграциями (вторая половина XVHI-XVII в. до н. э.). Символы (в нашем случае очковая фигура и свастика) не могли перемещаться в древности без своих носителей. Их появление на других территориях - результат миграций. Такие потоки, как уже было показано, приходятся на климатические экстремумы.

Формирование культурной общности валиковой керамики безусловно было результатом миграционных процессов, идущих с запада на восток по степным районам при участии местных компонентов {Черных, 1983. С. 81-98). Этот миграционный процесс совпадает по времени с мощнейшими перемещениями “народов моря”, ибри, дорийцев, арамеев.

Итак, представленные материалы демонстрируют определенные климатические циклы, в общем совпадающие на юге Восточной Европы и в ближневосточном районе. Миграционные процессы на Ближнем Востоке, соответствующие климатическим экстремумам, могут быть увязаны с периодами становления блоков синхронных культур в восточноевропейских степях. Более того, ряд свидетельств указывает на то, что некоторые миграционные волны в Восточной Европе непосредственно связаны с носителями южных культур. Все это также говорит о том, что древние общества были более динамичными, чем это представлялось до недавнего времени. Рассматриваемый культурный процесс указывает, кроме всего, на то, что он не шел плавно, поступательно. Мы видим здесь разрывы и, видимо, после этого замедления в развитии, но новые импульсы придавали этому процессу последующее ускорение и вели к прогрессу, как это отчетливо проявляется при переходе от бронзового века к веку железному.

Список литературы Миграционные процессы на Ближнем Востоке и их связь с аридизацией климата в III-II тыс. до н. э

- Андреев Ю.В., 1983. Крито-микенский мир//История древнего мира: Ранняя древность. М.

- Андреев Ю.В., 2002. От Евразии к Европе. СПб.

- Баландин Р.К., Бондарев Л.Г., 1988. Природа и цивилизация. М.

- Будыко М.И., Голицын Г.С., Израэль Ю.А., 1986. Глобальные климатические катастрофы. М.

- Виноградов И.В., 2000. Среднее царство в Египте и нашествие гиксосов//История Востока. М. Т. I: Восток в древности.

- Вишневский А.Г., 1974. Миграция//Курс демографии. М.

- Гей А.Н., 2000. Новотиторовская культура. М.

- Глушко Е.В., 1990. Исторические аспекты космического мониторинга опустынивания Приаралья и Месопотамии//Вестн. МГУ. Сер. 5: География. № 3.

- Долуханов П.М., 1985. Аридная зона Старого Света в позднем плейстоцене и голоцене//Изв. ВГО. Т. 117, вып. 1.

- Дьяконов И.М., 2000. Сирия, Финикия и Палестина в III-II тысячелетиях до х.э.//История Востока. М. Т. I: Восток в древности.

- Дьяконов И.М., Янковская Н.Б., Ардзинба В.Г., 1988. Страны Восточного Средиземноморья в IV-II тысячелетиях до н.э.//История древнего Востока: Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. М. Ч. 2: Передняя Азия. Египет.

- Жюлъен Ш.-А., 1961. История Северной Африки: Тунис, Алжир, Марокко с древнейших времен до арабского завоевания (647 год). М. История Древнего Востока. М., 1983. Ч. I: Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации/Ред. И.М. Дьяконов.

- Клименко В.В., 1997. О главных климатических ритмах голоцена//ДАН. Т. 357, № 3.

- Клименко В.В., Прусаков Д.Б., 1999. Изменения климата в Северном полушарии в конце III -начале II тыс. до н.э. и Второй социально-экономический кризис в Древнем Египте//Восток. № 1.

- Кобищанов Ю.М., 1981. На заре цивилизации. М.

- Ковда В.А., 1978. Аридизация суши и борьба с засухой. М.

- Кушнарева К.Х., Рысин М.Б., 2000. Бедено-алазанская группа памятников Кавказа: (к пересмотру хронологии, периодизации и культурно-экономических связей)//Взаимодействие культур и цивилизаций. СПб.

- Мельник В.И., 2000. Проблема смены культур эпохи бронзы восточноевропейской степи и лесостепи//Срубная культурно-историческая общность в системе древностей эпохи бронзы евразийской степи и лесостепи. Воронеж.

- Мельник В.И., 2001. Этапы эпохи бронзы восточноевропейских степей и свидетельства миграций//Бронзовый век Восточной Европы: характеристики культур, хронология и периодизация. Самара.

- Мельник В.И., 2004. Развитие культуры и климатические экстремумы на юге Восточной Европы в эпоху бронзы//Евразия: этнокультурное взаимодействие и исторические судьбы: Тез. докл. науч. конф. М.

- Мельник В.И., 2006. Финал ямной общности и проблема становления культур среднего бронзового века юго-востока Европы в свете данных палеоклиматологии//Проблемы изучения ямной культурно-исторической области. Оренбург.

- Мельник В.И., 2006. Данные палеогеографии об изменении климата на территории Восточной Европы и динамика культур эпохи бронзы степи и лесостепи//Археологическое изучение Центральной России. Липецк.

- Мерперт Н.Я., 1980. Ранние скотоводы Восточной Европы и судьбы древнейших цивилизаций//Studia Praehistorica. София.

- Мунчаев P.M., 1975. Кавказ на заре бронзового века: Неолит, энеолит, ранняя бронза. М.

- Перепелкин Ю.Я., 2001. История Древнего Египта. СПб.

- Поучение гераклеопольского царя своему сыну Мерикара // Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1980. Ч. I. Пророчество Неферти // Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1980. 4 I.

- Прусаков Д.Б., 1999. Природа и человек в Древнем Египте. М.

- Прусаков Д.Б., 2001. Раннее государство в Древнем Египте. М.

- Радченко Г.Ф., 1983. Страны Сахеля. М.

- Речение Ипувера//Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1980. 4. I.

- Сафронов А.В., 2005. Этнополитические процессы в Восточном Средиземноморье в конце XIII -начале XII в. до н.э.: Автореф. дис.... канд. ист. наук. М.

- Смирнов A.M., 1996. Курганы и катакомбы эпохи бронзы на Северском Донце. М.

- Черных Е.Н., 1983. Проблема общности культур валиковой керамики в степях Евразии//Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского междуречья. Челябинск.

- Якобсон В.А., 2000. Месопотамия в XVI-XI вв. до н.э.//История Востока. М. Т. I: Восток в древности.

- Amiran D., 1991. The climate of the ancient Near East: The early third millennium ВС in the Northern Negev of Israel//Erdkunde. Bd. 45, H. 3.

- Brice W., 1978. The Desiccation of Anatolia//The Environmental History of the Near and Middle East Since the Last Ice Age. London.

- Butzer K., 1958. Quaternary stratigraphy and climate in the Near East. Bonn.

- Butzer K., 1966. Climatic changes in the arid zones of Africa during early to mid-Holocene times//World climate from 8000 to 0 ВС. London.

- Butzer K., 1995. Environmental Change in the Near East and Human Impact on the Land//Sasson J. (Ed.). Civilizations of the Ancient Near East. New York. Vol. 1.

- Crown A., 1972. Towards a Reconstruction of the Climate of Palestine 8000 ВС -0 ВС//Journal of Near Eastern Studies. Vol. 31, N 4.

- Flohn H., 1991. Towards a physical interpretation of the end of the Holocene moist period in the Near East//Erdkunde. Bd. 45, H. 3.

- Shishlina N. et al., 2000. Radiocarbon chronology of the Kalmykia Catakomb culture of the west Eurasian steppe//Antiquity. Vol. 74.

- Weiss H. et al., 1993. The Genesis and collapse of Third Millennium North Mesopotamia Civilization//Science. Vol. 261.