Миграционные процессы в Новосибирской области в 1989–2002 годах

Автор: Дашинамжилов Одон Борисович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 8 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются особенности миграционных процессов в Новосибирской области в условиях социальноэкономических и политических преобразований последнего десятилетия XX в. Проанализированы их качественные и количественные характеристики, изучены причины трансформации миграционных потоков в Российской Федерации, масштабы иностранной миграции.

Население, миграция, численность, регион, этнос, возрастнойсостав

Короткий адрес: https://sciup.org/14737907

IDR: 14737907 | УДК: 930:314

Текст научной статьи Миграционные процессы в Новосибирской области в 1989–2002 годах

Новосибирская область является одним из наиболее индустриально развитых регионов Сибири, лидером по производству многих видов промышленной продукции. В послевоенный период хозяйственное развитие области было стабильным и последовательным. В целом она оказалась в стороне от крупных государственных программ, реализуемых центральными органами власти [Долголюк и др., 2005. С. 288]. Ее экономика в основном была нацелена на выпуск конечной продукции, находившей свое применение во многих гражданских и военных сферах деятельности. Подобная хозяйственная специализация не требовала привлечения значительного числа рабочих рук, необходимость в которых, как правило, высока на начальных этапах хозяйственного освоения. В то же время население области стало источником пополнения трудовых ресурсов слабоосвоенных регионов. Именно поэтому ее миграционный обмен с другими районами страны, за исключением отдельных лет, складывался не в пользу первой.

В годы рыночных реформ положение изменилось. Согласно Всероссийской переписи 2002 г. население области сократилось на 3,1 % с 2778,7 тыс. до 2692,2 тыс. чел. (по России на 1,3 %, по Западной Сибири – на 1,5 %). Так же, как и по Российской Федерации и Западной Сибири в целом, в регионе был зафиксирован механический прирост населения, который за 1989–2002 гг. составил 86,3 тыс. чел. При этом если на предшествующем историческом этапе по размерам положительного сальдо миграции лидировали нефтегазодобывающие районы (Тюменская и Томская области), то в 1990-е гг. на первое место вышел прежде активно отдававший свое население Алтайский край, следом за ним расположилась Новосибирская область.

В основе миграционных процессов в 1990-е гг. лежали несколько факторов, определивших специфику переселений в каждом отдельно взятом регионе. Трансформация прежних направлений пространственных перемещений населения произошла под влиянием последствий социальноэкономических и политических преобразований: роста межтерриториальной дифференциации в уровне доходов на душу населения, концентрации экономической жизни в основном в европейской части России и сырьевых регионах, возвратного движения отдельных этнических групп в титульные республики [Трансформация…, 2009. С. 15]. Если говорить о Сибири в целом, то здесь кризис социалистической системы хозяйствования проявился заметнее. В результате свертывания большей части государственных экономических программ привлекательность территорий, располагающихся за Уралом, сильно уменьшилась, что в совокупности с менее развитой социальной сферой и суровыми климатическими условиями активизировало перемещение населения в более благополучные, преимущественно европейские регионы страны, а также за границу. Этот процесс непосредственно затронул и Новосибирскую область, однако особенности территориально-географического положения и предыдущих исторических этапов социально-экономического развития наложили свой отпечаток на масштабы и динамику ее миграционного оборота.

Как уже было сказано, сильно возросшая по сравнению с советским периодом межтерриториальная дифференциация в уровне доходов граждан привела к углублению диспропорций в миграционных потоках. Дело в том, что региональные экономические комплексы в условиях самофинансирования и самоуправления оказались в разной степени подготовлены к переходным условиям. В хозяйственной структуре Новосибирской области ведущее положение занимали предприятия оборонного профиля и машиностроения, в наибольшей степени затронутые кризисом. Хотя в этом отношении регион не обладал явными преимуществами по сравнению со своими соседями, но в то же время и не так сильно им проигрывал благодаря тому, что отраслевая структура их экономик (за исключением Тюменской и, в какой-то мере, Томской областей) также не отличалась высокой конкурентоспособностью.

Среди регионов Западной Сибири Новосибирская область также была примечательна тем, что она являлась уже давно обжитой и освоенной территорией с высокоразвитой социальной инфраструктурой. Удельный вес населения, проживающего здесь с рождения, в 1989 г. составлял 47,7 %, тогда как в целом по Западной Сибири – 44,2 %, а в Томской и Тюменской областях – 41,7 и 31,6 % соответственно. В этой связи жители Новосибирской области даже в условиях кризиса были в меньшей степени ориентированы на смену постоянного места жительства, по сравнению с регионами нового промышленного освоения, население которых в основной своей массе было пришлым и к тому же прибывшим сравнительно недавно. Вследствие этого по численности выбывших на 1 000 чел. в 1993–2002 гг. она заняла предпоследнее место (10,0 ‰), меньший показатель оказался только у Кемеровской области (9,7 ‰).

В то же время Новосибирская область, как и многие другие административные образования Западной Сибири в советский период, стала одним из важных источников пополнения трудовых ресурсов малоосвоенных районов азиатской России, и после наступления экономического кризиса работники попавших в затяжной кризис отраслей и предприятий стали возвращаться в родные места. С другой стороны, мигранты, приехавшие в область из других регионов, в частности из Восточной Сибири и Дальнего Востока, в большинстве своем не стремились переселяться обратно. Среди других ее важных преимуществ следует выделить выгодное территориально-географическое расположение вдоль Транссибирской магистрали, наличие общей границы с главным постсоветским миграционным донором России – Казахстаном, и повсеместную и широкую известность г. Новосибирска в Советском Союзе в качестве крупного индустриально-культурного центра и «столицы» Сибири. Кроме того, в области в 1990-е гг. большое развитие получили новые «рыночные» сферы деятельности: банковское дело, торговля и сфера услуг.

Исследование территориальных предпочтений переселенцев по Российской Федерации выявило, что в условиях, когда миграционные потоки устремились из восточных и северных районов страны в ее европейскую часть, среди прибывших в область значительно возросла доля мигрантов из Восточной Сибири и Дальнего Востока. Эти районы по целому ряду причин оказались в менее благоприятном положении. По своим природно-климатическим условиям и степени развития социальной сферы они уступали не только европейским регионам России, но и Западной Сибири. Именно поэтому, несмотря на сравнительно благополучное положение отдельных административных образований, отсюда начался отток населения. Эмиграции жителей способствовало также и то, что из-за сравнительно позднего хозяйственного освоения удельный вес лиц, проживавших здесь не с рож-

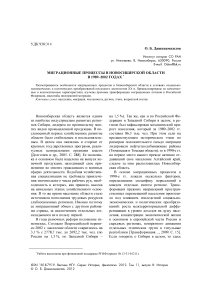

Население частных домохозяйств в возрасте 15 лет и более, менявшее место постоянного жительства в 1989 г. и позднее и проживавшее в 2002 г. на территории Западной Сибири и Новосибирской области (чел.) *

|

Экономический район |

Западная Сибирь |

Новосибирская область |

||||

|

прибывшие |

выбывшие |

сальдо |

прибывшие |

выбывшие |

сальдо |

|

|

Северо-Западный |

21 650 |

2 9263 |

–7 613 |

3 362 |

3 852 |

–490 |

|

Центральный |

34 677 |

79 761 |

–45 084 |

5 343 |

11 118 |

–5 775 |

|

Волго-Вятский |

20 198 |

20 007 |

+191 |

1 329 |

1 685 |

–356 |

|

Центрально Черноземный |

9 186 |

22 002 |

–12 816 |

1 405 |

2 162 |

–757 |

|

Поволжский |

43 038 |

60 105 |

–17 067 |

3 984 |

4 584 |

–600 |

|

Северо Кавказский |

65 279 |

77 472 |

–12 193 |

4 823 |

8 047 |

–3 224 |

|

Уральский |

134 037 |

107 740 |

+26 297 |

6 951 |

6 330 |

+621 |

|

Западно Сибирский |

1 165 232 |

1 165 232 |

0 |

55 823 ** |

47 758 ** |

+8 065 ** |

|

Восточно Сибирский |

88 217 |

51 154 |

+37 063 |

24 535 |

10 102 |

+14 433 |

|

Дальневосточный |

85 799 |

25 526 |

+60 273 |

23 100 |

5 689 |

+17 411 |

|

Калининградская область |

1 776 |

5 455 |

–3 679 |

279 |

614 |

–335 |

|

Итого |

1 669 089 |

1 643 717 |

25 372 |

130 934 |

101 941 |

28 993 |

* Подсчитано по: [Итоги Всероссийской переписи населения…, 2005. С. 296–298, 300–323].

** Без Новосибирской области.

дения, был высоким, что отразилось на степени закрепленности местного населения.

Материалы Всероссийской переписи 2002 г. могут дать примерное представление о том, с какими административными образованиями Российской Федерации Новосибирская область вела тесный миграционный обмен.

Как видно из таблицы, восточный дрейф миграции полностью подтверждается данными переписи населения. Положительный баланс переселений образовался у Новосибирской области с Восточной Сибирью, Дальним Востоком, Уралом и своими соседями по Западно-Сибирскому экономическому району. Как и ожидалось, наибольшие демографические потери она понесла во взаимодействии с европейскими регионами страны и, прежде всего, с центральным экономическим районом. Отрицательный баланс прибывшего и выбывшего населения, возникший у области, как и у Западной Сибири, с Поволжьем и Северным Кавказом, являлся результатом прежних тесных миграционных связей [Миграция населения РСФСР, 1974. С. 96–225; Итоги Всесоюзной переписи населения…, 1973. С. 6–189].

В постсоветский период преобразилась также и динамика миграционного оборота Новосибирской области с бывшими союзными республиками. В результате распада СССР и единого народнохозяйственного комплекса, а также рыночных реформ, произошедших с разной степенью глубины и эффективности во всех без исключения новых государственных образованиях, на постсоветском пространстве практически повсеместно произошло ухудшение не только социально-экономической, но и политической обстановки. Военные действия, развернувшиеся на территории отдельных республик, безусловно, стали для части их населения весомым выталкивающим фактором. Российская Федерация на этом фоне выгодно отличалась тем, что здесь сложилось сравнительно более стабильное внут-риэкономическое и политическое положе- ние. В результате вышеназванных причин практически все республики, за исключением Белоруссии, понесли значительные демографические потери в обмене как с западносибирскими регионами в целом, так и с Новосибирской областью, сальдо миграции которой за 1993–2001 гг. достигло 62,4 тыс. чел.

Общеизвестно, что отличительной чертой миграционных процессов, особенно заметной в первой половине 1990-х гг., был их этнически обусловленный «возвратный» характер, когда представители различных народностей стали переселяться в «свои» титульные республики. Данный тренд в полной мере затронул как западносибирские регионы, так и Новосибирскую область. Внутри этой возникшей эмиграционной волны с некоторой долей условности можно выделить несколько потоков. Во-первых, в связи с облегчением процедуры выезда граждан за границу, территорию Западной Сибири и России в целом стали покидать те этносы, государственные образования которых располагались за пределами постсоветского пространства. Это, прежде всего, немцы и евреи (–23,1 и –55,5 %). Во-вторых, начинается перемещение населения в возникшие после распада СССР независимые государства. Так, например, в Новосибирской области заметно сократилась численность белорусов (–36,2 %), украинцев (–33,8 %), литовцев (–35,7 %), латышей (–33,6 %) и эстонцев (–29,1 %). Однако здесь следует с большой осторожностью подходить к оценке влияния миграции на изменение их численного состава. Несмотря на то, что Всероссийская перепись 2002 г. зафиксировала значительное сокращение их представительства в Западной Сибири и Новосибирской области, скорее всего, здесь также имела место смена этнической самоидентификации, произошедшая вследствие ассимиляционных процессов и других причин. В большей мере это было свойственно украинцам и белорусам, в меньшей – латышам, литовцам и эстонцам.

В-третьих, эмиграция в некоторой степени коснулась тех национальностей, титульные республики которых находились в пределах Российской Федерации, в особенности приволжских народностей: мордва (–41,0 %), чуваши (–31,8 %), удмурты (–26,7 %) и марийцы (–20,5 %). Однако и здесь трансформация этнического само- сознания получила широкое распространение, что отразилось на их переписном самоопределении.

На иммиграцию повлияли следующие причины: во-первых, активизировался процесс репатриации русскоязычного населения, прежде всего, русских из республик бывшего Советского Союза в Российскую Федерацию. Во-вторых, относительно менее благоприятное в политическом и социальноэкономическом плане положение, сложившееся в некоторых государствах ближнего зарубежья, а также в отдельных национально-территориальных образованиях России подтолкнуло миграцию собственно титульного населения. Большое влияние на переселенческую активность отдельных этносов, прежде всего азербайджанцев (+103,1 %), армян (+236,5 %) и таджиков (+289,9 %), оказали военные конфликты.

При проведении анализа возрастного состава выявлено, что средний возраст мигрантов за годы реформ вырос. Подобная тенденция стала заметна еще в советское время, но тогда это было в большей степени связано со старением населения в целом по Советскому Союзу. В годы либеральных экономических преобразований появились новые факторы, оказавшие влияние на возрастной состав переселенцев. В 1990-е гг. социально-экономическая ситуация в Российской Федерации и ближнем зарубежье заметно ухудшилась. Банкротство, разорение предприятий и хозяйственных организаций приняли высокий размах. Практически во всех социальных и возрастных категориях граждан произошло падение уровня жизни. Если ранее старшие возрастные группы, как правило, уже достигшие определенной семейной и материальной стабильности, имевшие постоянную работу и устоявшийся круг общения, не стремились менять своего постоянного места жительства, то в новых условиях они нередко были вынуждены идти на это.

Таким образом, в условиях распада Советского Союза, рыночных реформ и трансформации пространственных перемещений населения на постсоветском пространстве миграционный оборот Новосибирской области приобрел новые характеристики. Несмотря на то, что прекращение политики хозяйственного освоения негативно отразилось на демографическом развитии всех сибирских регионов, Новосибирская область оказалась на пересечении потоков населения, выбывающего из Восточной Сибири, Дальнего Востока, а также Казахстана и республик Средней Азии. Благодаря этому, несмотря на значительное ухудшение показателей естественного прироста, регион смог компенсировать часть своих демографических потерь. Современное социально-экономическое развитие области и истощение потенциала прежних территорий-доноров ставит немало вопросов о перспективах ее демографического развития в дальнейшем.

MIGRATION PROCESSES IN NOVOSIBIRSK REGION IN 1989–2002