Микологический мониторинг мака масличного в Средневолжском регионе

Автор: Осадча Г.А., Семенова Е.Ф.

Статья в выпуске: 1 (138), 2008 года.

Бесплатный доступ

Была проведена фитопатологическая оценка коллекции макового мака. Результаты показали распределение грибковых заболеваний и степень поражения растений в разные годы в зависимости от гидротермального режима. Определен набор возбудителей микоза, зараженных растениями мака в период вегетации. Отбираются образцы макового мака, пораженные Helminthosporium в небольшой степени; их можно рекомендовать в качестве исходного материала для разведения на устойчивость к этому возбудителю

Короткий адрес: https://sciup.org/142171297

IDR: 142171297 | УДК: 632.4:633.812

Текст научной статьи Микологический мониторинг мака масличного в Средневолжском регионе

Введение. Требования современной селекции предполагают получение новых сортов и гибридов, устойчивых к основным возбудителям болезней. В отечественной и зарубежной научной литературе неоднократно отмечалось, что мак в значительно большей степени поражается возбудителями грибных болезней (микозами), по сравнению с бактериальными инфекциями [1-5]. Целью исследований было определение видового состава патогенных грибов на вегетирующих растениях мака, их распространенности на коллекционных посевах в 2001-2004 гг. и оценка устойчивости сортообразцов к наиболее вредоносному патогену в условиях лесостепной зоны Поволжья.

Материалы и методы. Объектом изучения были образцы мака различного экологогеографического происхождения в коллекционном питомнике Пензенского НИИСХ. Фитопатологическую экспертизу проводили на основе рекомендованных методов [5, 6, 8-11] с использованием атласов и определителей для идентификации патогена [6-16]. Для выявления и изучения видового состава грибов также использовали световую микроскопию и методику влажных камер. Растительные образцы промывали проточной водопроводной водой, поверхностно стерилизовали 1 %-ным раствором перманганата калия в течение одного часа, ополаскивали дистиллированной водой. Затем образцы помещали в чашки Петри и инкубировали при температуре 24±2 ºС. При появлении на образцах спороношения часть налета при помощи препаровальной иглы переносили в каплю воды на предметном стекле и микроскопировали. Для выделения в чистую культуру использовали твердые питательные среды (Чапека-Докса, кар-тофельно-глю-козный агар и др.) [6, 14, 15]. Полученные данные статистически обрабатывали [17].

Результаты и обсуждение. В результате фитопатологических обследований коллекционных посевов мака установлено, что растения поражались в основном патогенными грибами, вызывающими пятнистости, гнили, налеты. Микологический анализ показал, что из 12 идентифицированных пато- генов (Peronospora arborescens, Alternaria brassicae f. somniferi, Erysiphe communis, Sclerotinia scleroti-orum, Fusarium sp., Helminthosporium papaveris, Bo-trytis cinerea, Coniothyrium althea, Cladosporium herbarum, Alternaria alternate, Epicoccum purpuras-cens, Acremonium sp.) 6 видов являются возбудителями болезней вегетирующих растений мака (гельминтоспориоза, альтернариоза, пероноспороза, фузариоза, мучнистой росы, белой стеблевой гнили). Alternaria аlternata, Cladosporium herbarum, Ep-icoccum purpurascens, Acremonium sp., являющиеся сапротрофными микромицетами, вызывали в основном пятнистости листьев на единичных и (или) погибающих растениях в теплую влажную погоду.

Пероноспороз (ложная мучнистая роса). Возбудитель Peronospora arborescens (Berk.) de Bary (класс Oomycetes , порядок Peronosporales ). На посевах мака болезнь наблюдали преимущественно во второй половине вегетации растений. На листьях зараженных растений образовывались желтоватобурые расплывча-тые пятна разной величины, ограниченные жилками листьев. На нижней стороне пятен во влажную погоду появлялся сероватофиолетовый налет, состоящий из 3-8-кратно дихотомически разветвленных конидиеносцев с конидиями. Конидии бледно-фиолетовые, короткоовальные, 12,0-30,0×12,0-17,0 мкм. Ооспоры шаровидные, 30,0-38,0 мкм в диаметре. На стеблях и коробочках появлялись темные штрихи и пятна с налетом. На зараженных растениях формировались мелкие, слегка приплюснутые коробочки, часто окрашенные в темно-фиолетовый цвет. Семена в таких коробочках не развивались. При сильном поражении растения оставались низкорослыми, стебли деформировались, бутоны не распускались, со временем такие растения бурели и засыхали.

Развитию болезни способствовали высокая влажность и температура воздуха в диапазоне от 12 до 30 ºС. Максимальное поражение мака пероноспорозом отмечалось в фазе цветения– биологическая спелость и составляло 20,2-30,1 % (2-3 балла поражения), степень развития болезни –

-

11,6- 18,7 %.

Альтернариоз (черная плесень). Возбудитель Al-ternaria brassicae (Berk.) Sacc. f. somniferi Har. et Br. (класс Ascomycetes , порядок Dothidiales ). Наблюдался в фазе плодообразования. На коробочках появлялись различной величины округлые черные пятна с бархатистым налетом, состоящим из цепочек конидий паразита. Пятна часто сливались, охватывая всю поверхность коробочки. Конидии булавовидные, почти цилиндрические, со слабовы-раженной шейкой, гладкие, с 2-11 поперечными и 0-5 продольными перегородками, 67-130×8-22 мкм.

Развитию болезни способствовала повышенная влажность воздуха. В дождливую теплую погоду коробочки плесневели и загнивали. Распространенность болезни составляла 16,2-34,7 %, степень развития 12,5-19,1 %.

Мучнистая роса. Возбудитель Erysiphe communis (Wallr.) Grev, син. E. cichoracearum DC. (класс Ascomycetes, порядок Erysiphales ). На верхней поверхности листьев образовывался рыхлый белый мучнистый налет в виде пятен неправильной формы, состоящий из поверхностной грибницы и кони-диальной стадии гриба. Возбудитель встречался преимущественно в анаморфной стадии, в единичных случаях на листьях обнаруживали незрелые клейстотеции (мелкие шаровидные плодовые тела с выростами-придатками). Мучнистая роса сильнее развивалась при высоких летних температурах и низкой относительной влажности воздуха. В исследуемые годы имела широкое распространение – 28,8-35,3 %, но низкую интенсивность – 2,9-5,8 %.

Белая стеблевая гниль. Возбудитель Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (класс Ascomycetes , порядок Helotiales ). В исследуемый период на посевах мака встречался редко. Симптомы поражения проявлялись после окончания цветения. На нижней части пораженных стеблей и в пазухах нижних листьев появлялись светлые, большей частью концентрические зональные пятна. Со временем пятна увеличивались в размерах, часто охватывая стебель. При разломе стеблей внутри них обнаруживался беловатый мицелий с многочисленными склеро-циями. Во влажную погоду на пораженных участках развивался ватообразный налет. Развитие болезни наблюдалось во влажную теплую погоду.

Фузариоз. Возбудитель Fusarium sp. (класс As-comycetes, порядок Hypocreales). Растения поражались в различные фазы развития растений. На прикорневой и корневой части стебля появлялись сухие вдавленные, со временем темнеющие пятна. Они увеличивались, сливались, охватывая стебель. Происходило побурение нижней части стебля и подземного междоузлия. Пораженные первичные и вторичные корни и нижняя часть стебля загнивали и разрушались, приобретали красный цвет. Растения легко выдергивались из почвы, переламываясь у основания стебля. В жаркую и сухую погоду больные растения увядали и усыхали в течение 5-7 дней. При умеренных температурах и достаточном увлажнении болезнь протекала медленнее, основание стебля покрывалось бело-розовым или розовым налетом спороношения гриба. Споры бесцветные, серповидные, с несколькими поперечными перегородками.

Развитию болезни способствовали температуры в диапазоне 15-30 ºС и достаточно высокая (не менее 40 %) относительная влажность воздуха. Распространенность болезни составляла в среднем 12,4-28,1 %, степень развития 7,0-13,7 %.

Гельминтоспориоз (черная листовая пятнистость). Возбудитель – гриб Helminthosporium pa-paveris (Sawada) Hennig., синонимы: Pleospora calvescens (Fries) Fulasne, Dendryphium penicillatum Tul. (класс Ascomycetes , порядок Dothidiales ). Cумчатая стадия – Pyrenophora calvescens Sacc.

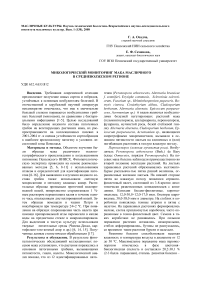

Поражения наблюдались на листьях, стеблях и коробочках. Первые признаки появлялись в период бутонизации–цветения, максимальное поражение расте-ний наблюдалось в фазе плодообразования– созревания. На стеблях зараженных растений появлялись сине-черные продольные полосы. В фазе цветения отмечалось массовое заражение листьев, на которых появлялись темно-бурые угловатые пятна, ограниченные жилками. Во влажную погоду на поверхности пятен образовывался черно-бурый бархатистый налет – спороношение гриба. Коробочки заражались после цветения. При этом наблюдалось искривление плодоножек, недоразвитие и деформация коробочек. Внутри коробочек на перегородках и семенах развивался мицелий гриба. При сильном поражении поверхность коробочки практически полностью покрывалась черной пленкой конидиеносцев. Такие коробочки не давали урожая. Конидии темноокрашенные, удлиненноцилиндрические, на концах закругленные, 17,0112,0 × 5,2-11,8 мкм, с 1-8, чаще с 4 поперечными перегородками (рисунок). Оптимальная температура для прорастания конидий 24-26 ºС. Развитию заболевания способствовала теплая и влажная погода.

В 2003-2004 гг. сложились благоприятные условия для проявления гельминтоспориоза в естественных условиях, что позволило провести фитопатологическую оценку образцов мака в коллекционных посевах. В результате оценки выявлены сильно-, средне- и слабопоражаемые сортовые популяции различного происхождения. Слабопо-ражаемые образцы (таблица) можно использовать в селекционном процессе по маку масличному как для прямых индивидуальных и семейственногрупповых отборов на устойчивость к этому патогену, так и в качестве компонентов скрещивания для создания нового исходного материала с комплексом хозяйственно ценных признаков.

Рисунок - Конидии Helminthosporium papaveris (Sawada) (ориг.)

Таблица – Оценка к оллекционных образцов мака масличного на поражаемость H. papaveris

Лунино, ПензНИИСХ, среднее за 2003-2004 гг.

|

№ по каталогу ВИР |

Название |

Происхождение |

Распространенность болезни, % |

Развитие болезни, % |

|

864 |

б.н.* |

Германия |

15 |

5,0 |

|

1559 |

б.н. |

Украина |

15 |

7,5 |

|

2083 |

Domaci mak br 205 |

Югославия |

5 |

5,0 |

|

2093 |

б.н. |

Украина |

5 |

7,5 |

|

2107 |

б.н. |

Италия |

20 |

2,5 |

|

2130 |

местный |

Украина |

15 |

7,5 |

|

2135 |

б.н. |

Марийская ССР |

15 |

4,5 |

|

2255 |

Maleksberger |

Чехословакия |

5 |

3,5 |

|

2580 |

б.н. |

Словакия |

10 |

2,5 |

|

2581 |

Libra |

Швеция |

75 |

1,5 |

|

0133000 |

Мутант Н-3 |

Украина |

15 |

1,5 |

|

0133423 |

А-37 |

Украина |

5 |

4,5 |

|

0133557 |

А-37 |

Украина |

5 |

5,0 |

* - без названия

Сильно поражались образцы (интенсивность поражения 26–75 % при распространённости до 100 %) К543 (Армения), К-2516 (Венгрия), К-2117, К-2391, К2431 (Украина), К-2189, К-2196 (Болгария), К-2246 (Марокко), К-2531, К-2537, К-2563 (Чехословакия). Использование их в селекции методами аналитической селекции представляется нецелесообразным, однако образцы с ценными хозяйственно полезными признаками можно использовать для гибридизации с устойчивыми к гельминтоспориозу формами.

Выводы. В результате исследований установлено, что на распространение и развитие грибных болезней значительно влияли погодные условия в течение вегетации растений. Так, в 2001 г. в теплых с незначительными осадками июле и августе отмечалось широкое распространение мучнистой росы. Корневые гнили, вызываемые фузариями, отсутствовали. 2002 г. с жарким сухим июлем и теплым, умеренно влажным августом был благоприятным для развития мучнистой росы, пероноспороза, фузариоза. В 2003-2004 гг. при избыточном увлажнении в летние месяцы и умеренно теплых температурах возросло поражение культуры фузариозом, альтернариозом. Гельмин-тоспориоз обнаруживали ежегодно, но значительное развитие болезни наблюдалось в годы с теплым летом при достаточном увлажнении. Проведенная фитопатологиическая оценка коллекционного материала позволила выделить слабопоражае-мые возбудителем гельминтоспориоза образцы мака, которые можно рекомендовать в качестве исходного материала для селекции на устойчивость к данному патогену.