Микотоксины в бобовых травах естественных кормовых угодий европейской России

Автор: Буркин А.А., Кононенко Г.П., Гаврилова О.П., Гагкаева Т.Ю.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Корма, кормовые добавки

Статья в выпуске: 2 т.52, 2017 года.

Бесплатный доступ

Оценка негативного действия микотоксинов на жвачных животных и лошадей является сложной научной проблемой и имеет важное хозяйственное значение. Микотоксикозы животных, вызванные скармливанием бобовых трав, известны давно, но их причины остаются во многом неясными. Целью нашей работы стало сравнительное изучение контаминации микотоксинами бобовых трав родов Lathyrus, Trifolium, Vicia, Melilotus, Medicago, Galega и Lupinus с естественных кормовых угодий европейской части России. Сборы наземных частей растений проводили в мае-сентябре 2015 года в Московской, Тверской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Смоленской, Астраханской областях, Пермском крае, Республике Карелия. В группе микотоксинов, определяемых методом иммуноферментного анализа, были Т-2 токсин (Т-2), диацетоксисцирпенол (ДАС), дезоксиниваленол (ДОН), зеараленон (ЗЕН), фумонизины (ФУМ), альтернариол (АОЛ), роридин А (PОА), афлатоксин В1 (АВ1), стеригматоцистин (СТЕ), циклопиазоновая кислота (ЦПК), эмодин (ЭМО), охратоксин А (ОА), цитринин (ЦИТ), микофеноловая кислота (МФК), PR-токсин (PR) и эргоалкалоиды (ЭА). В травах рода Lathyrus (чины) все перечисленные микотоксины (за исключением ФУМ и РОА) встречались более чем в 80 % образцов, для клеверов ( Trifolium ) такую же частоту имели Т-2, ОА, МФК, ЭА, АОЛ, ЦПК и ЭМО, а у видов рода Vicia (горошков), донников ( Melilotus ) и люцерны ( Medicago ) - только ЭА, АОЛ, ЦПК и ЭМО. Общим признаком для растений родов Lathyrus, Trifolium и Vicia было высокое (> 1000 мкг/кг) накопление ДАС, АОЛ и ЦПК, а для чин и клеверов - еще и PR. Особенностью клевера лугового ( T. pratense L.) оказалось сверхвысокое содержание ЭМО (до 30 000 мкг/кг и более). Для клевера ползучего ( T. repens L.) характерна умеренная контаминация в сравнении с другими видами этого рода. У представителей Vicia горошков заборного ( V. sepium L.) и мышиного ( V. cracca L.) проявилось сходство по частоте выявления большинства микотоксинов, но при этом у горошка мышиного (при меньшей частоте, чем у горошка заборного, особенно по ФУМ) верхние пределы содержаний ЭА, АОЛ, РОА, СТЕ, МФК были выше. Луговые донники и люцерна оказались контаминированы меньше других трав, при этом они были близки к Vicia по частоте выявления и количествам ОА и PR, а люцерна выделялась меньшим накоплением МФК и относительно высоким содержанием ЭМО. Среди других культур, реже встречающихся на лугах, у люпина многолистного ( Lupinus polyphyllus Lindl.) отмечали наибольшую микотоксикологическую нагрузку: из 16 тестируемых метаболитов все, кроме ФУМ и РОА, встречались с частотой более 80 %. У козлятника восточного ( Galega orientalis Lam.) и вики посевной ( Vicia sativa L.) микотоксины выявляли реже и в меньших количествах. В этом исследовании для клевера лугового и клевера ползучего подтверждены результаты, о которых сообщалось ранее (А.А. Буркин с соавт., 2015), для остальных бобовых трав данные получены впервые.

Луговые травы, бобовые культуры, микотоксины, т-2 токсин (т-2), диацетоксисцирпенол (дас), дезоксиниваленол (дон), зеараленон (зен), фумонизины (фум), альтернариол (аол), роридин а (pоа), афлатоксин в1 (ав1), стеригматоцистин (сте), циклопиазоновая кислота (цпк), эмодин (эмо), охратоксин а (оа), цитринин (цит), микофеноловая кислота (мфк), pr-токсин (pr), эргоалкалоиды (эа)

Короткий адрес: https://sciup.org/142214039

IDR: 142214039 | УДК: 636.085.19:636.086.2/.3:632.4(470) | DOI: 10.15389/agrobiology.2017.2.409rus

Текст научной статьи Микотоксины в бобовых травах естественных кормовых угодий европейской России

Проблеме микотоксикозов жвачных животных и лошадей, в рационах которых зерновые и травяные корма дополняют друг друга, в последние годы уделяется все больше внимания (1-4). Известно, что фузариозное зерно и продукты его переработки — источники Т-2 токсина, зеараленона, дезоксиниваленола (5, 6), фумонизинов (7). Кроме того, в очагах распространения продуцирующих грибов существует угроза контаминации зерна ячменя и кукурузы охратоксином А (8), а продукты переработки семян подсолнечника (жмыхи, шроты) часто загрязнены как охратоксином А, так и цитринином (9). Риски от использования травяных кормов, которые преобладают в рационе или служат единственным кормом жвачных жи-

Исследование частично финансировано за счет гранта Российского научного фонда (проект ¹ 14-16-00114).

вотных, еще только предстоит оценить. Недавно получено подтверждение обширной сочетанной загрязненности микотоксинами для укосных трав на полях длительного использования (10-12), а также для сухих, сенажи-рованных и силосованных кормов (13-16).

Специфическая внутренняя микобиота в смесевых стихийно возникающих растительных сообществах, подверженность травостоев грибным болезням, в том числе вызываемым токсинообразующими грибами, формируются в результате сложных непосредственных и опосредованных биоценотических отношений, действия онтогенетических факторов и влияния экологических условий. Именно поэтому оценка негативного эффекта микотоксинов при свободном выпасе животных относится к числу чрезвычайно сложных исследовательских задач. Одно из решений — обследование широких выборок ботанически однородного материала, составленных с учетом рассеяния по территориям произрастания и фазам вегетации. Недавно реализация такого подхода в отношении луговых трав позволила получить первые сведения об основных носителях токсикологической нагрузки среди дикорастущих злаков и охарактеризовать комплекс микотоксинов у некоторых видов бобовых трав (17).

В настоящем исследовании для клевера лугового и клевера ползучего подтверждены результаты, о которых мы уже сообщали (17). Данные о распространенности микотоксинов у чин, горошков, донников, люцерны, люпина и козлятника получены впервые.

Цель работы — сравнительное изучение контаминации микотоксинами бобовых трав ( Lathyrus , Trifolium , Vicia , Melilotus , Medicago , Galega и Lupinus ) на естественных кормовых угодьях в европейской части России.

Методика . Исследование выполняли на 842 образцах растений семейства Leguminaceae , относящихся к родам Lathyrus ( n = 111), Trifolium ( n = 310), Vicia ( n = 227), а также донниках ( Melilotus spp., n = 76), люцернах ( Medicago spp., n = 88), козлятнике восточном ( Galega orientalis Lam., n = 18) и люпине многолистном ( Lupinus polyphyllus Lindl., n = 12). Для определения систематических групп растений использовали пособия (18, 19). Виды родов Lathyrus , Trifolium и Vicia описаны в разделе «Результаты», среди донников были белый M. albus Medik. (белый) и M. officinalis (L.) Pall. (лекарственный), но до начала цветения видовую принадлежность образцов установить не удалось. К растениям рода Medicago относили одичавшую люцерну посевную ( M. sativa L.), обладающую значительным полиморфизмом, и люцерну хмелевидную ( M. lupulina L.). Сборы проводили с мая по сентябрь 2015 года в Московской (Балашихинский, Дмитровский, Ногинский, Одинцовский, Подольский районы и лесопарковая зона в пойме реки Сетунь, г. Москвы), Ленинградской (Гатчинский, Лужский, Пушкинский, Сланцевский, Тосненский районы), Псковской (Новоржевский р-н), Новгородской (Старорусский р-н), Смоленской (Гагаринский р-н), Тверской (Вышневолоцкий р-н), Астраханской (Енотаевский р-н) областях, в Республике Карелия (Лоухский р-н) и Пермском крае (Чайковский р-н), на лугах разных типов, выгонах и пастбищах, открытых склонах, по берегам рек, ручьев, озер (водоемов), на лесных полянах и опушках, просеках, вырубках, в заболоченных ивняках и кустарниках, по обочинам дорог и окраинам полей, у жилья, на пустырях, межах и в придорожных луговинах. Образцы, представляющие собой наземные части растений, срезанные на высоте 3-5 см от поверхности почвы, выдерживали до воздушносухого состояния в помещении и измельчали в лабораторной мельнице.

Для экстракции применяли смесь ацетонитрила и воды в объемном соотношении 84:16 (10 мл на 1 г навески). Экстракты после 10-кратного 410

разбавления фосфатно-солевым буферным раствором (рН 7,4) с Твин 20 использовали для непрямого конкурентного иммуноферментного анализа. Содержание Т-2 токсина (Т-2), диацетоксисцирпенола (ДАС), дезоксинива-ленола (ДОН), зеараленона (ЗЕН), фумонизинов (ФУМ), эргоалкалоидов (ЭА), альтернариола (АОЛ), роридина А (РОА), афлатоксина B1 (АВ1), сте-ригматоцистина (СТЕ), циклопиазоновой кислоты (ЦПК), эмодина (ЭМО), охратоксина А (ОА), цитринина (ЦИТ), микофеноловой кислоты (МФК), PR-токсина (PR) определяли с помощью аттестованных иммуноферментных тест-систем (20). Нижние пределы количественных измерений соответствовали 85 % связывания антител.

1. Видовой состав растений родов Lathyrus , Trifolium и Vicia , собранных на разных территориях европейской части России (май-сентябрь 2015 года)

|

Вид |

Число образцов |

|

Р о д Lathyrus |

|

|

Чина луговая L. pratensis L. |

93 |

|

Чина весенняя L. vernus (L.) Bernh. |

12 |

|

Чина болотная L. palustris L. |

3 |

|

Чина лесная L. sylvestris L. |

3 |

|

Р о д Trifolium |

|

|

Клевер гибридный T. hybridum L. |

56 |

|

Клевер горный T. montanum L. |

20 |

|

Клевер луговой T. pratense L. |

115 |

|

Клевер ползучий T. repens L. |

69 |

|

Клевер средний T. medium L. |

50 |

|

Р о д Vicia |

|

|

Горошек заборный V. sepium L. |

87 |

|

Горошек мышиный V. cracca L. |

117 |

|

Горошек лесной V. sylvatica L. |

9 |

|

Вика посевная V. sativa L. |

14 |

Результаты. Виды родов Lathyrus , Trifolium и Vicia в образцах приведены в таблице 1.

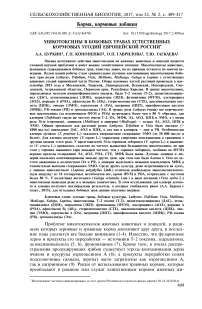

Данные микотоксикологи-ческого анализа по 5 родам бобовых, представленным несколькими видами, отражали одинаково высокую частоту обнаружения ЭА, АОЛ, ЦПК и ЭМО (в 80 % и более образцов) (табл. 2). Но если у горошков (Vicia), донников (Me-lilotus) и видов люцерны (Med-icago) все другие микотоксины находили реже, то у клеверов (Trifolium) так же часто встречались Т-2, ОА и МФК, а у чин (род Lathyrus) — все тестируемые микотоксины, за исключением ФУМ и РОА (см. табл. 2). Более того, го-

рошки, донники и люцерны заметно уступали чинам и клеверам по частоте контаминации фузариотоксинами Т-2, ДОН, ЗЕН, ФУМ, а также АВ1, ОА, PR.

2. Встречаемость (%) и накопление микотоксинов (мкг/кг) в бобовых травах разных родов (европейская часть России, май-сентябрь 2015 года)

|

Микотоксин |

Lathyrus spp. ( n = 111) |

Trifolium spp. ( n = 310) |

Vicia spp. ( n = 227) |

Melilotus spp. ( n = 76) |

Medicago spp. ( n = 88) |

|

Т-2 |

89 (2-10-41) |

86 (2-10-205) |

45 (2-17-445) |

63 (2-6-110) |

59 (2-6-41) |

|

ДАС |

86 (170-995-3020) |

55 (50-325-4680) |

20 (79-365-1035) |

13 (100-260-425) |

28 (79-265-630) |

|

ДОН |

81 (76-340-2065) |

41 (55-190-520) |

22 (74-150-375) |

11 (74-125-180) |

20 (79-140-250) |

|

ЗЕН |

88 (24-59-200) |

55 (20-45-380) |

22 (21-43-100) |

30 (15-32-56) |

35 (20-37-67) |

|

ФУМ |

61 (52-307-775) |

22 (66-170-1780) |

12 (76-185-420) |

8 (74-95-120) |

16 (87-190-265) |

|

ЭА |

98 (2-48-795) |

93 (2-16-280) |

85 (2-16-600) |

97 (2-13-89) |

89 (1-7-26) |

|

АОЛ |

98 (28-830-6310) |

99 (30-300-1905) |

96 (14-98-1515) |

100 (20-105-1070) |

100 (21-110-795) |

|

РОА |

77 (3-63-675) |

30 (3-25-240) |

22 (4-24-105) |

11 (4-16-38) |

20 (4-14-26) |

|

АВ1 |

87 (2-15-89) |

56 (2-5-79) |

27 (2-5-19) |

22 (2-3-7) |

25 (2-4-6) |

|

СТЕ |

92 (15-82-500) |

65 (6-29-315) |

48 (8-68-1320) |

61 (8-20-45) |

32 (10-24-56) |

|

ЦПК |

99 (79-885-5130) |

99 (52-675-3550) |

98 (63-425-2040) |

99 (62-435-1335) |

98 (76-330-935) |

|

ЭМО |

99 (21-205-775) |

99 (20-2300-35500) |

82 (10-49-775) |

78 (16-51-335) |

86 (13-170-2950) |

|

ОА |

95 (6-73-200) |

87 (3-25-245) |

48 (4-9-28) |

32 (5-8-13) |

32 (4-11-76) |

|

ЦИТ |

91 (31-145-500) |

69 (8-63-820) |

34 (25-76-315) |

53 (19-49-185) |

30 (20-52-200) |

|

МФК |

86 (14-88-830) |

88 (12-45-530) |

41 (11-40-280) |

68 (13-39-250) |

32 (10-25-47) |

|

PR |

85 (190-835-2755) |

71 (23-510-1700) |

26 (30-355-685) |

28 (104-235-515) |

31 (105-325-765) |

П р и м е ч а н и е. Т-2 — Т-2 токсин, ДАС — диацетоксисцирпенол, ДОН — дезоксиниваленол, ЗЕН — зеараленон, ФУМ — фумонизины, ЭА — эргоалкалоиды, АОЛ — альтернариол, РОА — роридин А, АВ1 — афлатоксин В1, СТЕ — стеригматоцистин, ЦПК — циклопиазоновая кислота, ЭМО — эмодин, ОА — охратоксин А, ЦИТ — цитринин, МФК — микофеноловая кислота, PR — PR-токсин; n — число исследованных проб. В скобках приводится минимальное-среднее-максимальное содержание микотоксина.

Общим для растений родов Lathyrus, Trifolium и Vicia было высокое накопление ДАС (> 1000 мкг/кг) и ЗЕН, ЭА, РОА, СТЕ (> 100 мкг/кг), при этом у Vicia встречались количества СТЕ > 1000 мкг/кг. Кроме того, чины и клевера выделялись значительным содержанием PR (> 1000 мкг/кг) и ОА (> 100 мкг/кг), у чин также следует отметить наибольшие показатели встречаемости РОА, СТЕ и накопления ДОН, ЭА, АОЛ, ЦПК, а у клеверов — сверхвысокую контаминацию ЭМО (> 30000 мкг/кг). Луговые донники и люцерна, как оказалось, менее других трав контаминированы микотоксинами — максимальное накопление ДАС, ЗЕН, ФУМ, ЭА, PR, АВ1, СТЕ у них было на порядок ниже. При этом имелось сходство с горошками по частоте выявления и количествам ОА и PR. У люцерны отмечали низкое содержание МФК и относительно высокое — ЭМО (до 2950 мкг/кг).

Внутри каждого из родов по накоплению микотоксинов отчетливо выделялись группы с узким (на порядок или в пределах порядка) и широким (два-три порядка) диапазоном варьирования. Степень вариабельности количеств токсинов могла быть обусловлена как видовыми особенностями растений, так и сезонными колебаниями. Чаще всего широкое варьирование отмечали у клеверов (для 12 токсинов), чины и горошков (для 7-8). Именно эти бобовые были наиболее разнообразны по видовому составу (5 видов Trifolium и по 4 вида Lathyru s и Vicia ) (см. табл. 1). Напротив, у донника белого и лекарственного, а также одичавшей люцерны посевной с примесью люцерны хмелевидной (18 образцов из 88) значительно варьировали количества лишь немногих метаболитов (Т-2, АОЛ, ЦПК у донников и ЭМО — у люцерны). Возможно, указанные виды мало различались по контаминации микотоксинами из-за близкого состава микромицетов и их сходной реакции на внешние факторы.

О характере межвидовых различий у растений родов Lathyrus и Trifolium можно судить по результатам, представленным в таблице 3.

3. Встречаемость (%) и накопление микотоксинов (мкг/кг) у видов бобовых трав родов Lathyrus и Trifolium (европейская часть России, май-сентябрь 2015 года)

|

Микотоксин |

Чина луговая ( n = 93) |

Чина весенняя ( n = 12) |

Клевер луговой ( n = 115) |

Клевер средний ( n = 50) |

Клевер ползучий ( n = 69) |

|

Т-2 |

96 (2-10-41) |

75 (4-5-7) |

98 (3-11-205) |

86 (3-13-160) |

78 (2-6-41) |

|

ДАС |

97 (240-1035-3020) |

33 (170-240-315) |

71 (50-370-4675) |

56 (63-225-500) |

19 (50-170-315) |

|

ДОН |

89 (76-360-2065) |

58 (105-125-195) |

59 (55-190-520) |

48 (120-225-390) |

9 (84-135-200) |

|

ЗЕН |

99 (24-60-200) |

42 (26-34-42) |

62 (20-50-380) |

72 (28-46-79) |

59 (20-32-47) |

|

ФУМ |

72 (52-230-775) |

8 (125 |

38 (77-195-1780) |

20 (84-110-165) |

7 (84-98-125) |

|

ЭА |

98 (2-56-795) |

100 (2-13-48) |

97 (2-22-280) |

94 (2-20-115) |

88 (2-9-60) |

|

АОЛ |

100 (28-940-6310) |

100 (48-165-255) |

100 (100-395-1905) |

100 (33-440-1585) |

99 (30-100-315) |

|

РОА |

87 (3-66-675) |

33 (3-11-32) |

43 (3-26-215) |

36 (5-33-240) |

19 (4-12-54) |

|

АВ 1 |

98 (3-16-89) |

42 (2-6-12) |

86 (2-6-79) |

62 (2-5-14) |

22 (2-3-4) |

|

СТЕ |

99 (15-87-500) |

75 (16-45-100) |

84 (10-30-195) |

76 (8-30-91) |

41 (8-21-37) |

|

ЦПК |

100 (115-975-5130) |

100 (205-445-1150) |

100 (150-910-2500) |

100 (140-1025-3550) 99 (74-350-935) |

|

|

ЭМО |

99 (25-235-775) |

100 (39-66-125) |

100 (125-5535-35500) |

94 (39-330-4265) |

100 (20-345-3090) |

|

ОА |

100 (9-82-200) |

75 (6-8-12) |

100 (7-36-245) |

90 (6-18-39) |

58 (3-8-16) |

|

ЦИТ |

96 (31-150-500) |

92 (31-130-325) |

78 (23-75-820) |

82 (25-68-255) |

61 (22-46-125) |

|

МФК |

95 (14-93-830) |

67 (16-30-52) |

97 (15-57-530) |

82 (12-39-130) |

86 (15-36-85) |

|

PR |

96 (190-860-2755) |

33 (300-455-590) |

99 (145-570-1700) |

84 (190-560-1215) |

14 (23-290-595)¸ |

П р и м еч а ни е. Т-2 — Т-2 токсин, ДАС — диацетоксисцирпенол, ДОН — дезоксиниваленол, ЗЕН — зе- араленон, ФУМ — фумонизины, ЭА — эргоалкалоиды, АОЛ — альтернариол, РОА — роридин А, АВ1 — афлатоксин В1, СТЕ — стеригматоцистин, ЦПК — циклопиазоновая кислота, ЭМО — эмодин, ОА — охратоксин А, ЦИТ — цитринин, МФК — микофеноловая кислота, PR — PR-токсин; n — число исследованных проб. В скобках приводится минимальное-среднее-максимальное либо среднее содержание микотоксина.

У преобладающей в сборе чины луговой (93 образца из 111) проявились особенности контаминации, характерные для рода (см. табл. 2). Все микотоксины, кроме ФУМ, присутствовали более чем в 80 % образцов, отмечалось значительное накопление (> 1000 мкг/кг) для ДАС, ДОН, АОЛ, ЦПК, PR и > 100 мкг/кг — для остальных, кроме АВ1 и Т-2. Учитывая такую насыщенность микотоксинами, травосмеси с чиной луговой 412

нужно использовать с осторожностью. Кроме того, для этого вида характерна широкая количественная изменчивость по ДАС, ДОН, ЭА, АОЛ, РОА, что может быть следствием повышенной чувствительности микобиоты к условиям произрастания и фазам развития растений. Чина весенняя, доля которой в общем сборе была невелика (12 из 111), заметно уступала чине луговой по степени контаминации (табл. 3). Регулярно в образцах встречались только ЭА, АОЛ, ЦПК, ЭМО, диапазоны содержания ни одного из микотоксинов не выходили за пределы найденных у чины луговой, предельное накопление > 1000 мкг/кг сохранялось только у ЦПК, а количества ЗЕН, ЭА, РОА, ОА и МФК были на порядок ниже, то есть не достигали 100 мкг/кг. При сравнении этих видов нельзя не учитывать, что они имеют разные ареалы — чина луговая обычно произрастает на лугах, редко встречается по опушкам, полянам или на осветленных участках леса, а чина весенняя — в основном в лесах и на вырубках.

Для клевера лугового результаты в целом совпали с описанными ранее (17). В предварительном исследовании 2014 года, проведенном на сборе из 35 образцов в Московской, Тверской областях и Республике Карелия, микотоксины были представлены 12-15 компонентами во всех местах обитания и в разные сроки вегетации (июль, август и сентябрь) и содержание ЭМО сохранялось сверхвысоким (до 27 540 мкг/кг). В настоящем исследовании на увеличенной по объему выборке случаи значительного накопления (> 1000 мкг/кг) были установлены для большего числа токсинов — кроме ЦПК, еще для ДАС, ФУМ, АОЛ и PR. У клевера лугового в сравнении с чиной луговой группа микотоксинов с широким варьированием количества дополнилась Т-2, ДАС, ФУМ и ЭМО. По-видимому, большее число поражающих эту культуру токсинообразующих микромицетов чувствительны к условиям обитания. Оба указанных вида с наибольшим многообразием предполагаемых источников токсичных метаболитов заслуживают особого внимания исследователей как объекты для выделения и идентификации эпифитных грибов.

Два вида рода Trifolium — клевер средний и клевер ползучий были представлены меньшим числом образцов, но с сопоставимыми выборками. У клевера среднего регулярно обнаруживались те же микотоксины, что и у клевера лугового, и в тех же количествах, но, как правило, с меньшими пределами варьирования. Различия касались только показателей наибольшего накопления ДАС, ЗЕН, ФУМ и ОА, а также ЭМО, для которого диапазон содержаний смещался на порядок в сторону меньших значений (табл. 3). Для клевера ползучего выявили меньшую степень контаминации в сравнении с двумя другими видами этого рода. Верхние границы содержания ДАС, ЗЕН ФУМ, ЭМО, ОА совпадали с найденными у клевера среднего (в отличие от лугового), но при гораздо более редком обнаружении ДАС, ДОН, ФУМ, РОА, АВ1, СТЕ, PR и пониженном накоплении ЭА, АОЛ, РОА, а также АВ1, СТЕ, ЦПК. Более того, содержание МФК не превышало 100 мкг/кг. Таким образом, микотоксикологи-ческое обследование увеличенной выборки подтвердило ранее сделанный вывод (17) о том, что клевер ползучий, традиционно составляющий основной компонент пастбищ по всей Европейской России и в Сибири, имеет явные преимущества по сравнению с клевером луговым.

Представители рода Vicia — горошек заборный и горошек мышиный имели черты сходства по частоте выявления большинства микотоксинов, но при этом у горошка мышиного наблюдалась тенденция к ее снижению, особенно заметная по ФУМ (табл. 4). Однако у этого вида верхние пределы содержаний ЭА, АОЛ, РОА, СТЕ, МФК были выше. Возможность 413

интенсивного накопления СТЕ (до 2320 мкг/кг), отмеченная ранее для Vi-cia spp. (17), как оказалось, также свойственна мышиному горошку (см. табл. 4). По количеству фузариотоксинов ДАС, ДОН, ЗЕН и ряда других токсинов виды не различались, максимальное содержание ДАС (1035 мкг/кг) в сборе Vicia spp. (см. табл. 2) было установлено для горошка лесного. У горошка мышиного широкий диапазон колебаний количеств микотоксинов встречался гораздо чаще, чем у горошка заборного. Здесь тоже можно предположить эффект повышенной экологической пластичности микромицетов, однако нельзя исключать и последствия того, что однозначная видовая идентификация растений часто затруднена из-за малозаметных морфологических различий у близкородственных видов и разновидностей.

4. Встречаемость (%) и накопление микотоксинов (мкг/кг) у люпина, козлятника и трех видов рода Vicia (европейская часть России, май-сентябрь 2015 года)

|

Микотоксин |

Горошек заборный ( n = 87) |

Горошек мышиный ( n = 117) |

Вика посевная ( n = 14) |

Люпин многолистный ( n = 12) |

Козлятник восточный ( n = 18) |

|

Т-2 |

51 (2-17-445) |

40 (2-9-62) |

71 (2-56-280) |

100 (3-8-12) |

56 (2-3-5) |

|

ДАС |

26 (160-340-850) |

15 (79-375-955) |

14 (130-135-140) |

83 (195-255-405) |

11 (215-275-330) |

|

ДОН |

36 (78-145-375) |

12 (87-175-315) |

36 (74-130-190) |

92 (105-205-365) |

11 (110-115-120) |

|

ЗЕН |

29 (21-44-78) |

17 (25-44-100) |

7 (30) |

100 (31-51-83) |

22 (31-48-63) |

|

ФУМ |

23 (76-200-420) |

3 (83-105-130) |

Не выявлен |

33 (79-130-230) |

17 (110-175-275) |

|

ЭА |

89 (2-10-37) |

80 (2-17-600) |

100 (3-44-345) |

100 (5-33-75) |

89 (2-20-79) |

|

АОЛ |

100 (14-115-860) |

94 (17-85-1515) |

100 (50-95-245) |

100 (140-425-795) |

100 (30-195-1410) |

|

РОА |

26 (4-22-76) |

21 (4-20-105) |

Не выявлен |

50 (6-16-27) |

6 (3) |

|

АВ 1 |

32 (2-5-19) |

19 (2-4-12) |

50 (2-3-5) |

100 (3-8-23) |

6 (2) |

|

СТЕ |

52 (9-45-325) |

47 (8-92-1320) |

29 (12-20-35) |

100 (16-38-71) |

28 (12-16-23) |

|

ЦПК |

100 (77-445-1585) |

96 (63-420-2040) |

100 (91-485-1660) |

100 (315-630-1260) |

89 (81-355-610) |

|

ЭМО |

83 (10-57-775) |

85 (16-44-250) |

79 (17-34-74) |

100 (165-415-740) |

72 (18-49-125) |

|

ОА |

71 (4-9-28) |

32 (4-8-24) |

71 (8-10-13) |

92 (8-15-24) |

56 (5-9-13) |

|

ЦИТ |

39 (25-100-315) |

29 (25-61-165) |

43 (27-40-68) |

83 (33-82-210) |

22 (32-37-42) |

|

МФК |

54 (13-35-82) |

33 (11-50-280) |

29 (17-20-25) |

67 (16-33-66) |

44 (12-23-32) |

|

PR |

31 (31-350-685) |

24 (30-350-655) |

7 (250) |

100 (220-355-595) |

17 (135-215-315) |

П р и м еч а ни е. Т-2 — Т-2 токсин, ДАС — диацетоксисцирпенол, ДОН — дезоксиниваленол, ЗЕН — зеараленон, ФУМ — фумонизины, ЭА — эргоалкалоиды, АОЛ — альтернариол, РОА — роридин А, АВ1 — афлатоксин В1, СТЕ — стеригматоцистин, ЦПК — циклопиазоновая кислота, ЭМО — эмодин, ОА — охратоксин А, ЦИТ — цитринин, МФК — микофеноловая кислота, PR — PR-токсин; n — число исследованных проб. В скобках приводится минимальное-среднее-максимальное либо среднее содержание микотоксина.

В травостоях естественных кормовых угодий нередки культивируемые бобовые растения. На территориях сбора образцов наблюдали единичное произрастание или куртины люпина многолистного, козлятника восточного и вики посевной. Среди них наибольшей микотоксикологической нагрузкой выделялся люпин многолистный. Из 16 тестируемых микотоксинов у него обнаружили 13 (все, кроме ФУМ, РОА и МФК) с частотой более 80 %. Фузариотоксины (Т-2, ДАС, ДОН и ЗЕН) встречались практически постоянно, хотя и в малых количествах. Значительная подверженность фузариозу с участием разных видов Fusarium ранее установлена для однолетних кормовых люпинов — желтого ( L. luteus L.), белого ( L. albus L.) и узколистного ( L. angustifolius L.) (21), однако для основных патогенов F. avenaceum (Fr.) Sacc. и F. oxysporum (Schlecht) Snyd et Hans. нехарактерно образование анализируемых метаболитов. Возможно, их появление в растении обеспечено другими (сопутствующими) видами. Склонность люпина многолистного к контаминации широким спектром микотоксинов следует учитывать при выращивании этой культуры как сидерата и особенно для последующего силосования.

Козлятник восточный считают перспективным из-за высокой урожайности, он привлекателен для выпаса, заготовки сена, сенажа, силоса. Мы показали, что для него характерна умеренная контаминация микотоксинами (по распространенности и содержанию) (см. табл. 4). Регулярно 414

определялись только ЭА, АОЛ, ЦПК и ЭМО, как и в горошках, донниках и люцернах, но козлятник отличался от горошков меньшим накоплением ДОН, ЦИТ, РОА, СТЕ и был близок к донникам по содержанию ЭМО, а к люцерне — небольшим количеством МФК (см. табл. 2).

Вика посевная в целом характеризовалась слабой контаминацией, у нее сочетались отдельные черты других видов этого рода — горошка мышиного (практическое отсутствие ФУМ) и горошка заборного (встречаемость ОА), но имелись отличительные признаки (отсутствие РОА и меньшие содержания ЭМО, СТЕ и ЦИТ).

Сравнение данных о степени подверженности контаминации микотоксинами для видов внутри рода (см. табл. 3, 4) и между родами бобовых растений (см. табл. 2) показало, что различия сопоставимы и могут быть весьма значительными. Интересно заметить, что подобное мы ранее отмечали для другой группы объектов — лишайников (20, 22), которые, составляя основу растительного покрова пастбищ для оленей, в дикой природе служат кормом для многих других животных.

Источники и механизмы формирования микотоксикологического статуса растений пока неясны, но в последнее время все большую роль в этом отводят эндофитным грибам (23). Так, причиной широко известных интоксикаций жвачных и лошадей (слюнотечение, локоизм, «гороховая болезнь»), сопровождающих выпасы по бобовым культурам — клеверу красному ( Trifolium pratense L . ), астрагалам Astragalus spp., Oxytropis spp. в США и по свайнсоне прекрасной Swainsona canencens (Benth.) F. Muell. в Австралии, названы индолизидиновые алкалоиды грибов, обитающих во внутренних тканях этих растений (24). Присутствие ЭА в пастбищных злаках связывают с эндофитами рода Neotyphodium (25), у широко распространенного на лугах зверобоя продырявленного ( Hypericum perforatum L.) метаболическое звено гиперицин—эмодин обеспечивает эндофитный гриб Thielavia subthermophila Mouch. (26), и круг поиска грибов, ответственных за биосинтез ЭМО в растениях, все расширяется (27). Поэтому обоснованный подход к формированию травостоев, сохраняющих продуктивное долголетие, с учетом многообразия ценотических взаимодействий и экологических факторов — один из важнейших в кормопроизводстве (28, 29).

Таким образом, выявленная в настоящей работе предрасположенность к накоплению токсичных для животных грибных метаболитов должна учитываться при хозяйственном использовании бобовых культур наряду с их урожайностью, питательностью, устойчивостью к засухе, засолению, перепадам температур, повреждению вредителями и болезнями.

Список литературы Микотоксины в бобовых травах естественных кормовых угодий европейской России

- Fink-Gremmels J. Микотоксины в грубых и сочных кормах. В кн.: Микотоксины и микотоксикозы/Под ред. Д. Диаза. М., 2006: 157-178.

- Kuldau G.A., Mansfield M.A., Jones A.D., Archibald D.D., De Wolf E.D. The less understood: mycotoxins and fungi in forages in silages. Proc. The World Mycotoxin Forum® -the fifth conference, Noordwijk aan Zee, the Nethwerlands, 2008: 34.

- Nedelnik J., Strejckova M., Cholastova T., Both Z., Palicova J., Hortova B., Hopkins A., Collins R.P., Fraser M.D., King V.R., Lloyd D.C., Moorby J.M. Robson P.R. Feeding, mycological and toxicological quality of haylage. Grassland Science in Europe, 2014, 19: 606-609.

- Gallo A., Giuberti G., Frisvad J.C., Bertuzzi T., Nielsen K.F. Review on mycotoxin issues in ruminants: occurrence in forages, effects of mycotoxin ingestion on health status and animal performance and practical strategies to counteract their negative effects. Toxins, 2015, 7: 3057-3111 ( ) DOI: 10.3390/toxins7083057

- Кононенко Г.П., Буркин А.А. О контаминации фузариотоксинами зерна злаков, используемых на кормовые цели. Сельскохозяйственная биология, 2009, 4: 81-88.

- Гаврилова О.П., Гагкаева Т.Ю., Буркин А.А., Кононенко Г.П. Зараженность грибами рода Fusarium и контаминация микотоксинами зерна овса и ячменя на севере Нечерноземья. Сельскохозяйственная биология, 2009, 6: 89-93.

- Кононенко Г.П., Буркин А.А. Контаминация фузариотоксинами зерна кукурузы и риса на основных территориях возделывания культур в Российской Федерации. Сельскохозяйственная биология, 2008, 5: 88-91.

- Буркин А.А., Кононенко Г.П., Соболева Н.А. Контаминация зерновых кормов охратоксином А. Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук, 2005, 2: 47-49.

- Kononenko G.P., Burkin A.A. Peculiarities of feed contamination with citrinin and ochratoxin A. Agricultural Sciences, 2013, 4(1): 34-38 ( ) DOI: 10.4236/as.2013.41006

- Гагкаева Т.Ю., Гаврилова О.П., Кононенко Г.П., Буркин А.А. Микромицеты и микотоксины в кормовых сеяных травах. Современная микология в России, 2015, 5(5): 230-232 ( ) DOI: 10.14427/cmr.2015.v.12

- Gagkaeva T.Yu., Gavrilova O.P., Burkin A.A., Kononenko G.P. Fusarium fungi and mycotoxins on cultivated forage grasses. Proc. 13th European Fusarium Seminar dedicated to the Memory of Wally Marasas «Fusarium -Pathogenicity, Mycotoxins, Taxonomy, Genomics, Biosynthesis, Metabolomics, Resistance, Disease control». Martina Franca, Italy, 2015: 149.

- Kononenko G.P., Burkin A.A., Gavrilova O.P., Gagkaeva T.Yu. Fungal species and multiple mycotoxin contamination of cultivated grasses and legumes crops. Agricultural and Food Science, 2015, 24: 323-330.

- Кононенко Г.П., Буркин А.А. О контаминации микотоксинами партий сена в животноводческих хозяйствах. Сельскохозяйственная биология, 2014, 4: 120-126 ( ) DOI: 10.15389/agrobiology.2014.4.120rus

- Кононенко Г.П., Буркин А.А. О контаминации микотоксинами сенажа и силоса в животноводческих хозяйствах. Сельскохозяйственная биология, 2014, 6: 116-122 ( ) DOI: 10.15389/agrobiology.2014.6.116rus

- Лаптев Г.Ю., Новикова Н.И., Ильина Л.А., Йылдырым Е.А., Солдатова В.В., Никонов И.Н., Филиппова В.А., Бражник Е.А., Соколова О.Н. Динамика накопления микотоксинов в силосе на разных этапах хранения. Сельскохозяйственная биология, 2014, 6: 123-130 ( ) DOI: 10.15389/agrobiology.2014.6.123rus

- Буркин А.А., Кононенко Г.П., Гаврилова О.П., Гагкаева Т.Ю. О накоплении зеараленона в травяных кормах и токсинообразующей активности грибов рода Fusarium. Сельскохозяйственная биология, 2015, 50(2): 255-262 ( ) DOI: 10.15389/agrobiology.2015.2.255rus

- Буркин А.А., Кононенко Г.П. Контаминация микотоксинами луговых трав в европейской части России. Сельскохозяйственная биология, 2015, 50(4): 503-512 ( rus) DOI: 10.15389/agrobiology.2015.4.503

- Губанов И.А., Киселева К.В., Новиков В.С., Тихомиров В.Н. Иллюстрированный определитель растений Средней России. Т. 2. М., 2003. 665 с.

- Скворцов В.Э. Иллюстрированное руководство для ботанических практик и экскурсий в Средней России, М., 2004, 506 с.

- Буркин А.А., Кононенко Г.П. Особенности накопления микотоксинов в лишайниках. Прикладная биохимия и микробиология, 2013, 49(5): 522-530 ( ) DOI: 10.7868/S0555109913050036

- Корнейчук Н.С., Ткаченко Н.В. Развитие исследований патогенных грибов рода Fusarium, паразитирующих на люпинах, начатых А.А. Ячевским. В сб.: Проблемы микологии и фитопатологии в XXI веке. СПб, 2013: 161-163.

- Буркин А.А., Кононенко Г.П. Вторичные метаболиты грибов (микотоксины) в лишайниках разной таксономической принадлежности. Известия РАН. Серия биологическая, 2014, 3: 228-235 ( ) DOI: 10.7868/S0002332914030047

- Kusari S., Spiteller M. Metabolomics of endophytic fungi producing associated plant secondary metabolites: progress, challenges and opportunities. In: Metabolomics/U. Roessner (ed.). IN TECH d.o.o, Rijeka, Croatia, 2012.

- Cook D., Gardner D.R., Pfister J.A., Grum D. Biosynthesis of natural products in plants by fungal endophytes with an emphasis on swainsonine. In: Phytochemicals -biosynthesis, function and application, recent advances in phytochemistry. V. 44/R. Jetter (ed.). Springer International Publishing Switzerland, 2014: 23-32 ( ) DOI: 10.1007/978-3-319-04045-5_2

- Cheeke P.R. Endogenous toxins and mycotoxins in forage grasses and the effects on livestock. J. Anim. Sci., 1995, 73(3): 909-918.

- Kusari S., Zühlke S., Kosuth J., Cellarova E., Spiteller M. Light-independent metabolomics of endophytic Thielavia subthermophila provides insight into microbial hypericin biosynthesis. J. Nat. Prod., 2009, 72: 1825-1835.

- Ravindra K.N., Thoyajaksha, Narayanappa M., Sharanappa P. Study of endophytic fungal community from bark of Ventilago madrasapatna Gaertn. International Journal of Pharma and Bio Sciences, 2013, 4(1): 309-316.

- Скалозуб О.М. Эффективность включения донника белого в состав многолетней травосмеси. Кормопроизводство, 2012, 12: 7-8.

- Решетникова Э.Д. Создание продуктивных агрофитоценозов на основе козлятника восточного и мятликовых трав. Кормопроизводство, 2012, 12: 9-12.