Микроабсцессы как возможная причина рецидива хронического остеомиелита

Автор: Дьячкова Галина Викторовна, Клюшин Николай Михайлович, Дьячков Константин Александрович, Шастов Александр Леонидович, Судницын Анатолий Сергеевич, Ларионова Татьяна Адиславовна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.28, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Известно, что плотность корковой пластинки длинных костей у больных хроническим остеомиелитом изменяется на всем протяжении, однако характер структурных нарушений коркового слоя вне зоны воспаления подробно не изучен. Цель. Изучить особенности строения корковой пластинки бедренной и большеберцовой костей вне очага воспаления для выявления микрополостей и микроабсцессов. Материалы и методы. Исследование ретроспективное, одноцентровое. Уровень доказательности - IV. У 92 больных хроническим остеомиелитом длинных костей нижних конечностей методом полипозиционной рентгенографии и мультисрезовой компьютерной томографии (МСКТ) изучены особенности рентгеноморфологии бедренной и большеберцовой костей с целью выявления особенностей строения корковой пластинки и наличия микрополостей. Результаты. Причиной заболевания в 5 случаях было последствие гематогенного остеомиелита, в 87 - травма или операция. Наиболее частой локализацией хронического остеомиелита был дистальный отдел бедренной и большеберцовой костей. Анатомические изменения бедренной и большеберцовой костей у всех пациентов имели индивидуальные отличия. Рентгеноморфологические проявления в виде локального и общего остеопороза, очагов остеосклероза, нарушения архитектоники имели место у всех пациентов, однако степень изменения структуры кости была крайне разнообразной, так же как и изменение плотности кости. Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что рентгеноморфологические изменения корковой пластинки вне зоны деструкции проявляются у 15,6 % больных формированием микрополостей и микроабсцессов, играющих важную роль в возможности рецидивирования остеомиелита.

Хронический остеомиелит, длинные кости, мскт, корковая пластинка, микроабсцессы

Короткий адрес: https://sciup.org/142234578

IDR: 142234578 | УДК: 616.71-002.3:616.718.4/.5-018.46-002-073.756.8

Текст научной статьи Микроабсцессы как возможная причина рецидива хронического остеомиелита

Существующие методы лучевой диагностики позволяют диагностировать наличие хронического воспалительного процесса в длинных костях с большой точностью. Тем не менее, применяя современные эффективные методы исследования, не всегда удается достигнуть ожидаемого результата, поскольку имеет место различная локализация остеомиелита и распространенность деструкции, давность заболевания [1–5]. Кроме того, специфичность и чувствительность методов диагностики для различных проявлений, стадии заболевания, объема или площади очага воспаления далеко не равнозначны [6–9]. Применение магнитно- резонансной томографии (МРТ), ПЭТ/КТ, ПЭТ/KT c 18 F-фтордезоксиглюкозой позволяет выявить очаги воспаления, но небольшие по площади микрополости или микроабсцессы с большой вероятностью можно диагностировать только применяя МСКТ с обработкой данных с помощью рабочих станций. Выявление микрополостей и микроабсцессов крайне важно для профилактики рецидива остеомиелита, поскольку необнаруженный очаг воспаления размером 0,2-0,3 мм2 на некотором расстоянии от основного может остаться вне зоны резекции и обусловить в дальнейшем увеличение площади воспаления и развитие рецидива

заболевания. В работе GAM Govaert et al. (2018) высказано предположение, что более логично применить метод визуализации, который может не только подтвердить диагноз остеомиелита, но и помочь в определении хирургической тактики [10]. К таким методикам при диагностике хронического остеомиелита относится МСКТ [11–14]. Использование МСКТ для изучения микроархитектоники кости показано в работе C. Chen et al. (2018) c указанием, что данные МСКТ хорошо коррелируют с показателями микро – СТ [15]. Это крайне важно для выявления микроабсцессов, то есть мелких очагов экссудативного воспаления, соответствующих по плотности гною. Плотность содержимого абсцессов, по данным различных авторов, колеблется от 20 до 45 HU [16–18]. По данным В.В. Григоровского с соавт. (2018), приблизительно в каждом третьем случае у больных со склерозирующим гематогенным остеомиелитом с латентным течением среди резорбционных полостей в кортексе и костных регенератах обнаруживали мелкие очажки гнойного воспаления в виде микроабсцессов диаметром 1-3 мм, свидетельствующие о гнойном воспалении [19]. Аналогичные изменения выявляются и у больных хроническим остеомиелитом. Особое значение эта возможность важна для определения микроабсцессов на некотором расстоянии от очага некроза, который во время операции будет удален, а небольшая полость останется в зоне условно «здоровой» кости и

МАТЕРИАЛЫ

Рентгенография и мультисрезовая компьютерная томография выполнены 92 больным в возрасте от 18 до 60 лет (45,7 ± 13,9). Мужчины в анализируемой группе составили 83,3 %. Травма или хирургическое вмешательство послужили причиной остеомиелита у 87 больных, последствия гематогенного остеомиелита – в пяти случаях (табл. 1).

Таблица 1

Распределение больных по локализации и этиологии остеомиелита

|

Сегмент |

Гематогенный остеомиелит |

Посттравматический или послеоперационный остеомиелит |

|

Бедренная кость |

4 |

26 |

|

Кости голени |

1 |

61 |

|

Всего |

5 |

87 |

Все больные лечились по поводу хронического остеомиелита в различных клиниках Российской Федерации от 5 до 25 лет, после чего были направлены в Клинику гнойной остеологии ФГБУ «НМИЦ травматологи и ортопедии им. акад. Г.А. Илизарова».

Полипозиционная рентгенография и МСКТ выполнена 92 больным. Исследования выполняли на компьютерных томографах «Toshiba Aquilion-64», «GE Lihgt Speed VCT» с использованием специального алгоритма реконструкции «BONE». Обработку аксиальных срезов проводили в режиме мульти- может послужить источником рецидива. Выявление микроабсцессов при дооперационном обследовании и у больных с рецидивами и послужило основанием для выполнения данной работы.

Цель работы - изучить особенности строения корковой пластинки бедренной и большеберцовой костей вне очага воспаления для выявления микрополостей и микроабсцессов.

Дизайн исследования . Методом рентгенографии и МСКТ обследованы 92 больных хроническим остеомиелитом бедренной и большеберцовой костей, лечившихся в ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» в 2018–2020 гг. Исследование ретроспективное, одноцентровое, уровень доказательности - IV. В исследование включены больные в возрасте от 18 до 60 лет с хроническим остеомиелитом длинных костей нижних конечностей при наличии рентгенологического и МСКТ- архива. Критерии исключения: пациенты, возраст которых превышал 60 лет, имело место тотальное поражение кости, не сохранился рентгенологический и МСКТ-архив. Исследование выполнено в соответствии с этическими стандартами Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации с поправками Минздрава РФ, одобрено этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России. Всеми больными было подписано информированное согласие на участие в исследовании без идентификации личности.

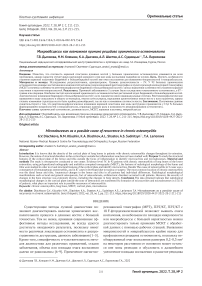

И МЕТОДЫ планарной реконструкции (MPR) в корональной и сагиттальной плоскостях. Для изучения корковой пластинки вне зоны воспаления до лечения измеряли общую и локальную плотность (единицы Хаунс-филда, HU). Для выявления микрополостей (площадь до 2,0-7,5 мм2) проводили анализ строения корковой пластинки на всем протяжении кости вне зоны воспаления и при выявлении микрополости измеряли ее площадь. Внутри полости проводили точечное с площадью до 01-0,2 мм2 (7-10 точек) измерение плотности внутри этих микрополостей с целью выявления участков с плотностью от 10 до 45 HU (жидкостное, гнойное содержимое). Для выявления участков с указанной плотностью в полостях большего размера проводили точечное измерение плотности в 25-30 точках. Для более полного представления о плотности в выделенной области строили гистограммы (рис. 1).

Статистический анализ данных проводился с помощью пакета анализа данных Microsoft Exсel-2010 и программы Attestat-2001. Данные о плотности кости в случае нормального распределения представлены в виде M ± ст , где М - среднее значение, ст - стандарт -ное отклонение. Для сравнения количественных показателей между группами использовали критерий Стьюдента (при нормальном распределении в обеих группах) или критерий Манна-Уитни. Различия считали достоверными при р < 0,05.

Рис. 1. МСКТ голени больного М., 56 лет. Аксиальная проекция. Микрополость площадью 2,9 мм2. Внутри полости точки, площадь которых составляет 0,1 мм2, с плотностью в одном случае 24 HU, в другом до 448 HU (а). Микрополость. Площадь 7,2 мм2. Измерения проведены в 9 точках. Гистограмма (б)

РЕЗУЛЬТАТЫ

Всего было сделано 3458 измерений площади микрополостей и плотности различных участков внутри них, которые были зафиксированы на аксиальных срезах, однако общее количество измерений в области микрополостей для поиска точек с плотностью, приближающейся к плотности гноя, составило более 5000.

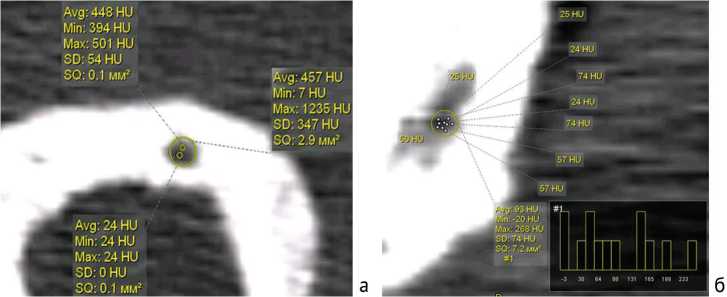

Так, при исследовании в микрополости у больного М. изучены 13 точек площадью 0,1 мм2, плотность некоторых составляла 29-49 HU, в других 11 колебалась от 55 до 700 и более HU. Были точки плотностью от 29 до 49 HU, что, по данным некоторых авторов, соответствует плотности гноя [16, 17, 18] (рис. 2).

Рис. 2. МСКТ голени больного М., 56 лет. Хронический остеомиелит большеберцовой кости. Аксиальная проекция. Микрополость, выделена площадь 2,7 мм2. Внутри полости точки, плотность которых составляет от 29 до 49 HU, в других 11 колеблется от 72 до 700 HU

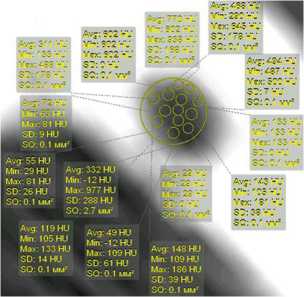

Минимальная площадь точки в полости, в которой измеряли плотность, составляла 0,1 мм2, в ряде случаев выбирали точки площадью до 0,4 мм2. Плотность содержимого в точках небольшой площади колебалась от -16 HU до +33 HU. Показатели в 30-33 HU можно было расценивать как относящиеся к жидкостному содержимому, в том числе и имеющему гнойный характер. Вокруг микрополости плотность составляла от 114 до167 HU (рис. 3).

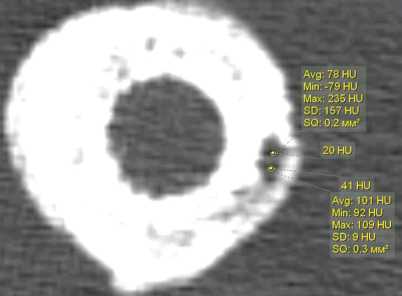

Были случаи c плотностью в разных точках полости от +20 до +41 HU, что соответствовало жидкостному содержимому (рис. 4).

В таблице 2 представлены данные о количестве микрополостей вне очага воспаления или вне зоны хирургического вмешательства, количество микрополостей с участками гнойного содержимого (табл. 2).

Рис. 3. МСКТ бедра больного Х., 38 лет. Аксиальная проекция. Микрополость. Площадь - 5,5 мм2. Внутри полости отмечены точки, площадь которых составляла 0,3-0,4 мм2, а плотность колебалась от -16 HU до 33 HU

Рис. 4. МСКТ бедра больного Р., 52 г. Аксиальная проекция. Микрополость. Локальная плотность в двух точках площадью 0,2 мм2 и 0,3 мм2 значительно отличалась от среднего показателя и стандартного отклонения, составляя 20 и 40 HU

Таблица 2

Количество микрополостей вне очага воспаления или вне зоны хирургического вмешательства и их площадь, количество микрополостей с участками гнойного содержимого (n = 92)

|

Показатель |

Бедренная кость |

Большеберцовая кость |

|

|

Количество микрополостей вне очага воспаления или вне зоны хирургического вмешательства |

18 |

4 |

|

|

Площадь микрополостей |

2 мм2 |

3 |

2 |

|

2,5 мм2 |

7 |

1 |

|

|

3 мм2 |

4 |

1 |

|

|

3,5 мм2 |

4 |

– |

|

|

Количество микрополостей с плотностью, соответствующей участкам с гнойным содержимым |

12 |

3 |

|

Анализ полученных данных показал, что всего выявлено 22 полости вне зоны деструкции или бывшего оперативного вмешательства. Площадь изолированных полостей составляла от 2 до 7,5 мм2. Плотность в различных участках таких полостей была различной, с максимальным значением в одной из измеренных точек 305 HU, в остальных не превышала 50 HU. Количество микрополостей с плотностью, соответствующей участкам с гнойным содержимым, составило 15, в основном они были локализованы в бедренной кости. Среди пациентов с остеомиелитом большеберцовой кости преобладали пациенты, у которых изменение структуры корковой пластинки при локализации очага деструкции в любой зоне распространялось практически на всю кость, и на фоне многослойности, значительного изменения архитектоники микрополости выявлялись крайне редко.

Исследование плотности микрополостей показало, что этот показатель значительно колебался в различных участках ее, но, поскольку задачей исследования было выявление гнойного содержимого, проведена статистическая обработка данных, наиболее соответствующих жидкостному содержимому, в том числе и имеющему гнойный характер. Результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3 Плотность содержимого микрополостей, соответствующая жидкостному содержимому (n = 15)

|

Плотность, HU |

Количество полостей |

|

|

бедренная кость |

большеберцовая кость |

|

|

24,3 ± 8,4 |

5 |

2 |

|

35,6 ± 9,2 |

7 |

1 |

ОБСУЖДЕНИЕ

Проблемы организации лечения хронического остеомиелита, различные формы его проявления и разнообразные анатомические, биохимические изменения в кости снова и снова привлекают внимание специалистов различного профиля к этой проблеме [20–22]. Данные литературы и многолетний опыт применения нами МСКТ в обследовании больных хроническим остеомиелитом дают нам основание утверждать, что возможности данной методики для выявления секвестров небольших размеров, микрополостей, характера и распространенности изменения корковой пластинки, прилежащих участков кости позволяют с большой точностью определять небольшие участки кости (до 0,2-2 мм2), в пределах полости большего размера (7-10 мм2), с возможностью определения точечной плотности (HU) внутри этого участка [23, 24]. Это крайне необходимо для выявления микроабсцессов с целью профилактики рецидивов хронического остеомиелита [19]. По данным многих авторов, возможности микро-СТ и электронной микроскопии для выявления микрополостей и микроабсцессов, учитывая методические особенности, значительно больше, чем МСКТ [1]. Однако МСКТ может быть применена для прижизненного исследования любой длинной кости у пациентов с хроническим остеомиелитом до операции с целью определения не только локализации очага воспаления, как ПЭТ / KT c 18 F-фтордезоксиглюкозой или мечеными лейкоцитами, но и структурных особенностей и мелких деталей в очаге деструкции и на протяжении кости, что позволяет более тщательно плани- ровать хирургическое вмешательство [14, 15, 24, 25]. GAM Govaert et al. (2018) высказали предположение, что более правильно применить метод визуализации, который может не только подтвердить диагноз остеомиелита, но и помочь в определении хирургической тактики [10, 26]. В связи с этим, вряд ли можно согласиться с выводами A. Llewellyn et al. (2019), что «более широкая доступность аппаратов МРТ и тот факт, что МРТ не подвергает пациентов вредному ионизирующему излучению, может означать, что в большинстве случаев МРТ предпочтительнее» для диагностики остеомиелита [3]. Возможности МРТ для количественной оценки состояния кости всем известны. Полученные нами данные показали, что микрополости и микроабсцессы чаще встречаются у больных хроническим остеомиелитом бедренной кости. Всего у 92 больных выявлено 22 микрополости (15,6 %), 18 из них - в бедренной кости, несмотря на то, что больные хроническим остеомиелитом большеберцовой кости преобладали. В связи с чем относительно неизмененная, более толстая корковая пластинка бедренной кости вне очага воспаления позволяла выявлять в ней микрополости и микроабсцессы, а в условиях многослойности - ассимиляцию периостита, обширные зоны резорбции. Полости в большеберцовой кости на фоне выраженного изменения архитектоники выявлялись реже. Кроме того, корковая пластинка бедренной кости была примерно одинаковой толщины на протяжении диафиза и толще, чем большеберцовой, которая в области метафизов имела толщину не более 1,7–2,1 мм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные свидетельствуют о том, что рентгеноморфологические изменения корковой пластинки вне зоны деструкции проявляются у 15,6 % больных формированием микрополостей и микроабсцессов, играющих важную роль в возможности реци-дивирования остеомиелита.

Список литературы Микроабсцессы как возможная причина рецидива хронического остеомиелита

- Micro-CT analyses of historical bone samples presenting with osteomyelitis / C. Lamm, M. Dockner, B. Pospischek, E. Winter, B. Patzak, M. Pretterklieber, G.W. Weber, P. Pietschmann // Skeletal Radiol. 2015. Vol. 44, No 10. Р. 1507-1514. DOI: 10.1007/s00256-015-2203-8.

- PET and SPECT in osteomyelitis and prosthetic bone and joint infections: a systematic review / W. van der Bruggen, C.P. Bleeker-Rovers, O.C. Boerman, M. Gotthardt, W.J. Oyen // Semin. Nucl. Med. 2010. Vol. 40, No 1. P. 3-15. DOI: 10.1053/j.semnuclmed.2009.08.005.

- Imaging tests for the detection of osteomyelitis: a systematic review / A. Llewellyn, J. Jones-Diette, J. Kraft, C. Holton, M. Harden, M. Simmonds // Health Technol. Assess. 2019. Vol. 23, No 61. P. 1-128. DOI: 10.3310/hta23610.

- Pocock N. Use of dual energy X-ray absorptiometry, the trabecular bone score and quantitative computed tomography in the evaluation of chronic kidney disease-mineral and bone disorders // Nephrology (Carlton). 2017. Vol. 22, No Suppl. 2. Р. 19-21. DOI: 10.1111/nep.13016.

- Multiscale and multimodality computed tomography for cortical bone analysis /A. Ostertag, F. Peyrin, P.J. Gouttenoire, J.D. Laredo, M.C. DeVernejoul, M. Cohen Solal, C. Chappard // Phys. Med. Biol. 2016. Vol. 61, No 24. P. 8553-8576. DOI: 10.1088/0031-9155/61/24/8553.

- Postoperative Chronic Osteomyelitis in the Long Bones - Current Knowledge and Management of the Problem / L.G. Heitzmann, R. Battisti, A.F. Rodrigues, J.V. Lestingi, C. Cavazzana, R.D. Queiroz // Rev. Bras. Ortop. (Sao Paulo). 2019. Vol. 54, No 6. P. 627-635. DOI: 10.1016/j. rbo.2017.12.013.

- Getting it right first time: The importance of a structured tissue sampling protocol for diagnosing fracture-related infections / P. Hellebrekers, R.J. Rentenaar, M.A. McNally, F. Hietbrink, R.M. Houwert, L.P.H. Leenen, G.A.M. Govaert // Injury. 2019. Vol. 50, No 10. P. 1649-1655. DOI: 10.1016/j.injury.2019.05.014.

- Difficulties and challenges to diagnose and treat post-traumatic long bone osteomyelitis / M.E. Hake, J.K. Oh, J.W. Kim, B. Ziran, W. Smith, D. Hak, C. Mauffrey // Eur. J. Orthop. Surg. Traumatol. 2015. Vol. 25, No 1. P. 1-3. DOI: 10.1007/s00590-014-1576-z.

- Definition of infection after fracture fixation: a systematic review of randomized controlled trials to evaluate current practice / W.J. Metsemakers, K. Kortram, M. Morgenstern, T.F. Moriarty, I. Meex, R. Kuehl, S. Nijs, R.G. Richards, M. Raschke, O. Borens, S.L. Kates, C. Zalavras, P.V. Giannoudis, M.H.J. Verhofstad // Injury. 2018. Vol. 49, No 3. P. 497-504. DOI: 10.1016/j.injury.2017.02.010.

- Diagnostic strategies for posttraumatic osteomyelitis: a survey amongst Dutch medical specialists demonstrates the need for a consensus protocol / G.A.M. Govaert, A.W.J.M. Glaudemans, J.J.W. Ploegmakers, A.R. Viddeleer, K.W. Wendt, I.H.F. Reininga // Eur. J. Trauma. Emerg. Surg. 2018. Vol. 44, No 3. P. 417-426. DOI: 10.1007/s00068-017-0783-9.

- Bires A.M., Kerr B., George L. Osteomyelitis: an overview of imaging modalities // Crit. Care Nurs. Q. 2015. Vol. 38, No 2. P. 154-164. DOI: 10.1097/ CNQ.0000000000000056.

- Rubin G.D. Computed tomography: revolutionizing the practice of medicine for 40 years // Radiology. 2014. Vol. 273, No 2 Suppl. P. S45-S74. DOI: 10.1148/radiol.14141356.

- Pineda C., Espinosa R., Pena A. Radiographic imaging in osteomyelitis: the role of plain radiography, computed tomography, ultrasonography, magnetic resonance imaging, and scintigraphy // Semin. Plast. Surg. 2009. Vol. 23, No 2. P. 80-89. DOI: 10.1055/s-0029-1214160.

- «Многоликий» хронический остеомиелит: лучевая диагностика / Г.В. Дьячкова, К.А. Дьячков, Н.М. Клюшин, Т.А. Ларионова, А.Л. Ша-стов // Гений ортопедии. 2020. Т. 26, № 3. С. 385-391.

- Quantitative imaging of peripheral trabecular bone microarchitecture using MDCT / C. Chen, X. Zhang, J. Guo, D. Jin, E.M. Letuchy, T.L. Burns, S^M. Levy, E.A. Hoffman, P.K. Saha // Med. Phys. 2018. Vol. 45, No 1. P. 236-249. DOI: 10.1002/mp.12632.

- Габуния Р.И., Колесникова Е.К. Компьютерная томография в клинической диагностике : рук. для врачей. М. : Медицина, 1995. 351 с.

- Компьютерная томография в диагностике и лечении абсцессов печени / Т.Н. Бойко, В.А. Шантуров, А.Ю. Шамеев, А.Б. Мальцев // Актуальные вопросы реконструктивной и восстановительной хирургии : тезисы итоговых работ. Иркутск : Ин-т хирургии, 1993. С. 101-102.

- Дьячкова Г.В., Митина Ю.Л. Компьютерная томография в диагностике изменений мягких тканей у больных хроническим остеомиелитом бедренной кости // Вестник рентгенологии и радиологии. 2006. № 1. С. 44-48.

- Патоморфологические особенности поражения костей и корреляция клинических, клинико-лабораторных и морфометрических показателей у больных склерозирующим гематогенным остеомиелитом с латентным течением (Гарре) / В.В. Григоровский, А.С. Гордий, О.Б. Лют-ко, А.В. Григоровская // Травматология и ортопедия России. 2018. Т. 24, № 1. С. 96-107. DOI: 10.21823/2311-2905-2018-24-1-96-107.

- Губин А.В., Клюшин Н.М. Проблемы организации лечения больных хроническим остеомиелитом и пути их решения на примере создания клиники гнойной остеологии // Гений ортопедии. 2019. Т. 25, № 2. С. 140-148. DOI 10.18019/1028-4427 - 2019-25-2-140-148.

- Остеомиелитическая полость, как форма хронического остеомиелита, с точки зрения рентгеноморфологии / Г.В. Дьячкова, Н.М. Клюшин, А.Л. Шастов, К.А. Дьячков, П.В. Нецветов, Т.А. Ларионова // Гений ортопедии. 2019. Т. 25, № 2. С. 199-206. DOI 10.18019/1028-4427-201925-2-199-206.

- Метаболические нарушения костной ткани у пациентов с переломами длинных костей, осложнёнными хроническим остеомиелитом / А.В. Цискарашвили, С.С. Родионова, С.П. Миронов, К.М. Бухтин, Д.С. Горбатюк, А.Ю. Тараскин // Гений ортопедии. 2019. Т. 25, № 2. С. 149-155. DOI 10.18019/1028-4427-2019-25-2-149-155.

- Ковалинин В.В., Клещевникова К.Ю., Джанчатова Б.А. Лучевая диагностика остеомиелита // REJR. Российский электронный журнал лучевой диагностики. 2014. Т. 4, № 3. С. 66-76.

- Глухов А.А., Алексеева Н.Т., Микулич Е.В. Морфологические изменения в костной ткани при хроническом остеомиелите на фоне применения тромбоцитарного концентрата // Успехи современного естествознания. 2011. № 12. С. 36-38.

- Preoperative assessment of the cancellous bone mineral density of the proximal humerus using CT data / D. Krappinger, T. Roth, M. Gschwentner, A. Suckert, M. Blauth, C. Hengg, F. Kralinger // Skeletal Radiol. 2012. Vol. 41, No 3. P. 299-304. DOI: 10.1007/s00256-011-1174-7.

- Bala Y., Zebaze R., Seeman E. Role of cortical bone in bone fragility // Curr. Opin. Rheumatol. 2015. Vol. 27, No 4. P. 406-413. DOI: 10.1097/ BOR.0000000000000183.