Микробиоценоз кишечника у недоношенных детей в раннем неонатальном периоде

Автор: Маймерова Гульзат Шаршенбековна, Вычигжанина Наталья Викторовна, Кондратьева Елена Игоревна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 5 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты 92 недоношенных новорожденных детей с различными патологическими состояниями (исследуемая группа) и 28 «условно здоровых» недоношенных детей (группа контроля). Бактериологический посев у недоношенных детей производился на 1-7 сутки жизни. Для установления особенностей формирования микрофлоры кишечника недоношенного новорожденного ребенка при различных патологических состояниях в раннем неонатальном периоде.

Недоношенные новорожденные дети, бактериологический посев

Короткий адрес: https://sciup.org/14116233

IDR: 14116233 | УДК: 616.743-007.24-053.2 | DOI: 10.33619/2414-2948/54/14

Текст научной статьи Микробиоценоз кишечника у недоношенных детей в раннем неонатальном периоде

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616.743-007.24-053.2

Состояние здоровья новорожденного ребенка во многом зависят от характера первичной колонизации бактериями в процессе формирования микробиоценоза. Особенно это касается недоношенных детей. В ряде работ зарубежных авторов высказывается мнение, что кишечник новорожденного имеет бактериальную флору, полученную от матери уже внутриутробно [1–3]. У недоношенных детей, после рождения, прекращается поступление питательных веществ из плаценты и околоплодных вод. Незрелый кишечник должен начать переваривать и усваивать пищу [4]. Так как, мембранная флора взаимодействует с эпителием и (через М-клетки) с Т-лимфоцитами пейеровых бляшек, становление кишечного биоценоза и развитие местной иммунной системы — взаимовлияющие процессы [5–7]. Учитывая, что этот процесс требует коллективного функционирования моторной, иммунологических, эндокринных и экзокринных функций, создаются условия для роста тех бактерий, которые не способствуют усвоению пищи, а могут вызывать воспалительные процессы [8–10].

Цель — установить особенности формирования микрофлоры кишечника недоношенного новорожденного ребенка при различных патологических состояниях в раннем неонатальном периоде.

Материалы и методы

Было проведено исследование микрофлоры просвета толстой кишки у 92 недоношенных новорожденных детей с различными патологическими состояниями (исследуемая группа) и 28 «условно здоровых» недоношенных детей (группа контроля). Бактериологический посев у недоношенных детей производился на 1–7 сутки жизни.

В исследуемую группу вошли недоношенные дети со сроком гестации 32–36 недель, с различными патологическими состояниями (задержкой внутриутробного развития, пневмопатиями, пневмониями, асфиксией, церебральной ишемией и др.).

В группу контроля вошли недоношенные дети с таким же сроком гестации, но без каких-либо патологических симптомов и заболеваний. Все дети находились на естественном вскармливании.

Для статистической обработки использовалась программа SPSS 16.0.

Результаты

В большинстве случаев роды в обоих группах проходили через естественные пути. Путем операции кесарева сечения в 32,6% случаев в группе исследования и в 14,3% случаях — в контрольной группе.

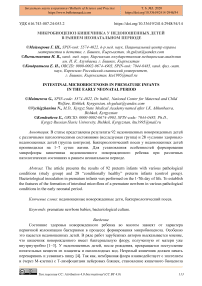

При анализе анамнеза матерей, недоношенных детей из исследуемой группы было выяснено следующее: дородовое излитие околоплодных вод, многоводие и патология плаценты наблюдались только у матерей, родивших недоношенных детей из данной группы. Достоверно чаще у матерей исследуемой группы отмечалась анемия, эклампсия и патология почек (р<0,05).

Рисунок 1. Акушерский анамнез у матерей.

У 92-х недоношенных детей в исследуемой группе было проведено 644 анализа бактериологического посева. В контрольной группе у 28 детей было проанализировано 196 проб. При анализе микрофлоры кишечника, нами были выявлены следующие особенности. Микрофлора кишечника новорожденных недоношенных детей была представлена разнообразным количеством бактерий. Нами были обнаружены, как патогенные микробы, так и условно патогенные, и кисломолочные бактерии: Staphylococcus epidermidis, S. aureus, Candida albicans, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, бактерии семейства Lactobacillaceae.

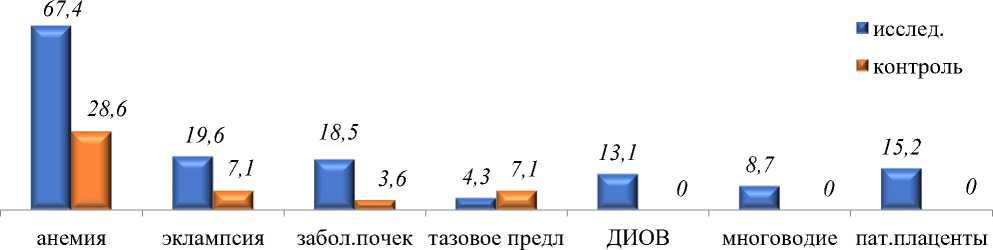

Так, S. epidermidis в 6,7% случаев был обнаружен у недоношенных детей в исследуемой и в 8,2% случаев в контрольной группах. Практически одинаковое содержание эпидермального стафилококка в обоих группах, очевидно, говорит о наличие этого микроба в окружающей, новорожденных детей, среде. Тем не менее, наибольшая степень его была обнаружена у детей, рожденных в асфиксии, что, скорее всего, приводит к выводу о наличии эпидермального стафилококка при проведении реанимационных мероприятий в родильном зале. Кроме этого, он обнаружен в довольно весомой степени (105–107) у недоношенных детей с синдромом дыхательных расстройств — в 9,3% случаев, при раннем неонатальном сепсисе (9,3%) и геморрагическом синдроме (4,7%).

Надо отметить, что при РНС чаще отмечалась микст–инфекция: сочетание эпидермального стафилококка с золотистым, кишечной палочкой и энтеробактером.

Наличие эпидермального стафилококка у недоношенных детей контрольной группы не привело к развитию какого-либо патологического состояния в раннем неонатальном периоде, что скорее являлось свидетельством отсутствия у данного микроба болезнетворных свойств.

Рисунок 2. Staphylococcus epidermidis в кишечнике у новорожденных недоношенных детей.

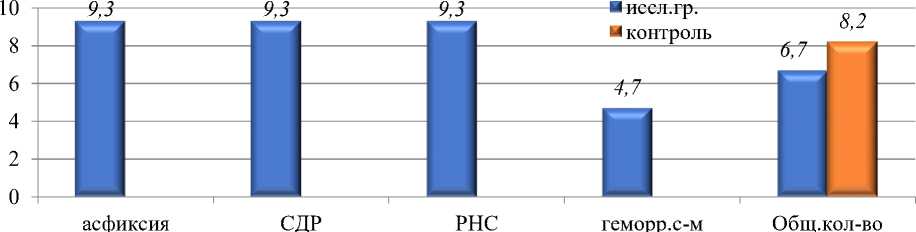

Золотистый стафилококк наблюдался в 10,1% случаев у детей исследуемой группы и в 4,6% случаев — в группе контроля. В группе контроля, золотистый стафилококк был обнаружен в незначительной степени — 102. Наибольшая степень высевания золотистого стафилококка (107–108), наблюдалась у недоношенных детей с синдромом задержки внутриутробного развития в 12,3% случаев, при СДР — в 26,2%, при асфиксии — в 13,8%, при пневмониях — в 7,7% и при раннем неонатальном сепсисе — в 6,2% случаев. В ряде случаев патологические состояния были обусловлены только данным микробом (при пневмониях, асфиксии и синдроме дыхательных расстройств).

Рисунок 3. Staphylococcus aureus в кишечнике у новорожденных недоношенных детей.

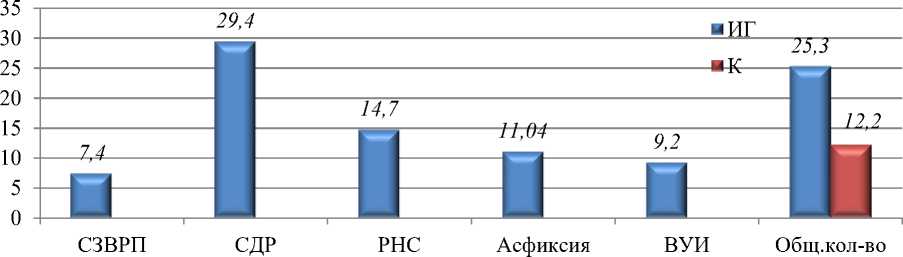

Кишечная палочка нами была обнаружена в 25,3% случаев в исследуемой группе и только в 12,2% случаев в группе контроля, причем у половины недоношенных детей из контрольной группы (58,3%) в значительной степени — 107. Данный факт свидетельствует скорее об отсутствии выполнения правил по обработке рук медицинским персоналом, что является серьезной угрозой в вопросе выхаживания недоношенных детей. Наличие кишечной палочки у недоношенных детей с СДР, асфиксией, СЗВРП также приводит к данному выводу. При РНС и ВУИ обнаружение кишечной палочки является скорее закономерным.

Рисунок 4. Escherichia coli в кишечнике у новорожденных недоношенных детей.

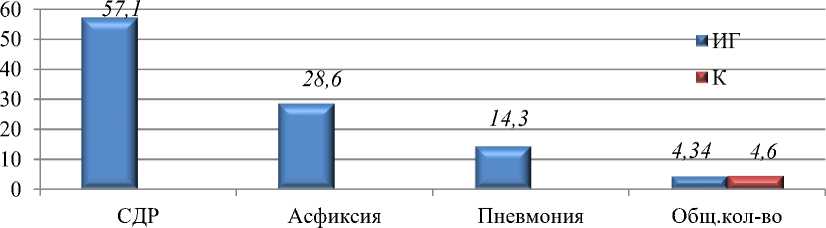

Энтеробактер, являясь условно патогенной бактерией находится в кишечнике в норме в количестве не более 104. Общее количество энтеробактера в обоих группах было примерно одинаково и составило 4,34% и 4,6% соответственно. Однако, в контрольной группе он был обнаружен только в 102, и, следовательно, не мог вызвать патологические процессы в организме недоношенных детей. В исследуемой группе отмечалось довольно значительное его содержание (107), причем при СДР, асфиксии и пневмониях, что, скорее всего, и обусловливало тяжесть состояния детей в исследуемой группе.

Рисунок 5. Enterobacter в кишечнике у новорожденных недоношенных детей.

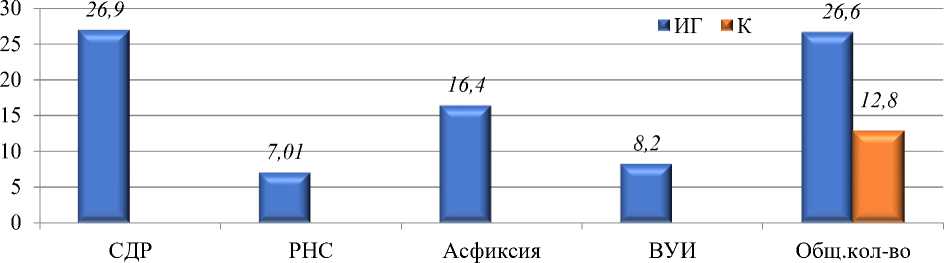

Из общего количества бакпосевов, Candida albicans были обнаружены в 171 пробе (26,6%) в исследуемой группе и в 25 пробах (12,8%) — в группе контроля. В обеих группах это было довольно значительное количество — 107.

Достоверное увеличение количества дрожжевых грибов в исследуемой группе, является свидетельством массивной антибактериальной терапии, вероятнее всего, которая была начата у матерей еще во время беременности и назначена их новорожденным недоношенным детям в связи с различными патологическими состояниями.

Чаще всего дрожжевые грибы были найдены при СДР и асфиксии (26,9% и 16,4% соответственно), реже при ВУИ и РНС (8,2% и 7,01% соответственно), что подтверждает назначение антибактериальной терапии новорожденным недоношенным детям, порой исключительно с целью профилактики бактериальных осложнений.

Рисунок 6. Candida albicans в кишечнике у новорожденных недоношенных детей.

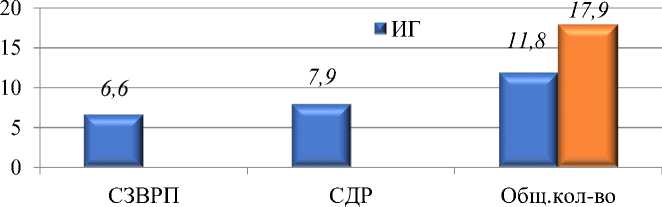

Лактобактерии были высеяны в 76 пробах, что составило 11,8% в исследуемой группе и в 35 пробах — 17,9% в группе контроля. Нами не проводилась дифференциация между различными бактериями семейства Lactobacillaceae. В большинстве случаев в 107 лактобактерии были обнаружены при СЗВРП и СДР в 6,6% и 7,9% случаев соответственно, что позволяет сделать вывод, что заселение лактобактериями кишечника новорожденного недоношенного ребенка начинается с первых дней раннего неонатального периода, если он не получает антибактериальную терапию.

Рисунок 7. Lactobacillaceae в кишечнике у новорожденных недоношенных детей.

Выводы

Таким образом, дородовое излитие околоплодных вод, многоводие, патология плаценты, анемия, эклампсия и патология почек имеют отрицательное влияние на заселение кишечника недоношенных новорожденных детей кисломолочной флорой.

В кишечнике недоношенных детей были обнаружены, как патогенные микробы, так и условно патогенные, и кисломолочные бактерии: Staphylococcus epidermidis , S. aureus , Candida albicans , Enterobacter aerogenes , Escherichia coli , бактерии семейства Lactobacillaceae. Что ставит под сомнение наличие асептической фазы в формировании микробиоценоза кишечника у недоношенных детей в ранний неонатальный период.

Наличие эпидермального стафилококка при проведении реанимационных мероприятий в родильном зале, является свидетельством нарушения правил по обработке рук медицинским персоналом, что является серьезной угрозой в вопросе выхаживания недоношенных детей. Энтеробактерии обусловливают тяжесть состояния детей с СДР, асфиксией и пневмониях. назначение антибактериальной терапии новорожденным недоношенным детям, порой исключительно с целью профилактики бактериальных осложнений.

Заселение лактобактериями кишечника новорожденного недоношенного ребенка начинается с первых дней раннего неонатального периода, если он не получает антибактериальную терапию.

Список литературы Микробиоценоз кишечника у недоношенных детей в раннем неонатальном периоде

- Володин Н. Н. Актуальные проблемы неонатологии. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. 448 с.

- Коршунов В. М., Смеянов В. В., Ефимов Б. А., Коршунова О. В., Поташник Л. В. Качественный состав нормальной микрофлоры кишечника у лиц различных возрастных групп // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2001. №2. С. 57-61.

- Мазурин А. В., Воронцов И. М. Пропедевтика детских болезней. СПб.: Фолиант, 2000. 928 с.

- Точилина А. Г., Белова И. В., Соловьева И. В., Жирнов В. А., Мартюхина О. К., Чикина Н. А., Иванова Т. П. Формирование микрофлоры кишечника ребенка в онтогенезе и профилактика развития дисбиозов с помощью авторских пробиотиков группы "LB-комплекс" // Современные проблемы науки и образования. 2016. №5. С. 337-337.

- Урсова Н. И. Микробиоценоз открытых биологических систем организма в процессе адаптации к окружающей среде // Русский медицинский журнал. Детская гастроэнтерология и нутрициология. 2004. Т. 12. №16. С. 957-959.

- Хавкин А. И. Микрофлора пищеварительного тракта. М.: Фонд социальной педиатрии, 2006. 416 с.

- Шабалов Н. П. Неонатология. СПб., 2004.

- Беляева И. А., Яцык Г. В., Боровик Т. Э., Скворцова В. А., Суржик А. В. Рациональное вскармливание недоношенных детей // Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского. 2010. Т. 89. №3. C. 92-98.

- Dasgupta S., Arya S., Choudhary S., Jain S. K. Amniotic fluid: Source of trophic factors for the developing intestine // World journal of gastrointestinal pathophysiology. 2016. V. 7. №1. P. 38. DOI: 10.4291/wjgp.v7.i1.38

- Neu J. Gastrointestinal development and meeting the nutritional needs of premature infants // The American journal of clinical nutrition. 2007. V. 85. №2. P. 629S-634S. DOI: 10.1093/ajcn/85.2.629S