Микробиологические аспекты острого одонтогенного остеомиелита в детском возрасте

Автор: Халюта Е.Е., Мохначева С.Б., Дугина И.Г., Кутаренко А.Д., Фомина А.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 2 т.19, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: определение видового состава возбудителей острых одонтогенных воспалительных процессов челюстей у детей, определение чувствительности и устойчивости выделенной микрофлоры к антибиотикам различных групп, а также определение зависимости особенностей клинического течения заболевания от вида доминантного возбудителя. Материал и методы. Проведен анализ результатов микробиологических методов исследования экссудата из гнойных одонтогенных очагов 900 детей по поводу периостита и остеомиелита челюстей. Результаты. В 65,6% случаев возбудителем был пиогенный стрептококк, или бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА), с высоким уровнем чувствительности к ванкомицину (99%), фторхинолонам (98%), бета-лактамам (91 %) и наибольшим процентом резистентности к макролидам (41 %). Выделялись также Streptococcus vihdans (6,1 %), Str. pneumoniae (4,3%) и другие; смешанная микрофлора (14,3%). Синдром эндогенной интоксикации организма проявлялся в 56% случаях повышением температуры, в 38% - лейкоцитозом, в 57,4% - ускорением скорости оседания эритроцитов. Статистически значимая разница степени эндогенной интоксикации в группах с разными видами стрептококка отсутствовала. Заключение. Причиной воспалительного процесса челюстей в 65,6% случаев был БГСА с высоким уровнем чувствительности к ванкомицину (99%), фторхинолонам (98%), бета-лактамам (91%).

Детский возраст, остеомиелит, острый одонтогенный периостит, чувствительность и устойчивость к антибиотикам

Короткий адрес: https://sciup.org/149143256

IDR: 149143256 | УДК: 616.716.8-018.46-002-022.7-053.2 | DOI: 10.15275/ssmj1902145

Текст научной статьи Микробиологические аспекты острого одонтогенного остеомиелита в детском возрасте

EDN: OIIFER

Введение. Одонтогенный остеомиелит челюсти — инфекционный гнойно-некротический процесс в костной ткани челюсти. Острый гнойный остеомиелит развивается в результате внедрения одонтогенной смешанной инфекции [1].

Клиническое течение остеомиелита челюсти может быть разнообразным и зависит от особенностей микрофлоры, неспецифических и специфических факторов защиты, других индивидуальных особенностей организма, а также от локализации, протяженности и стадии заболевания [2].

Основные возбудители гнойных инфекций в челюстно-лицевой области в настоящее время — ассоциации облигатных анаэробов с аэробами. Главная роль в развитии абсцессов и флегмон этой области отводится грибково-бактериальной флоре. В частности, при остром гнойном периостите возбудителем чаще является сочетание стрептококков и грибов

Corresponding author — Elena E. Halyuta

Тел.: +7 (912) 7574444

рода Candida , при абсцессах — стрептококков и грибов рода Penicillium , при флегмонах — стрептококков, стафилококков, актиномицетов, грибов родов Candida , Penicillium , Rhodotorula [3, 4].

Одним из важных факторов в системе мер по обеспечению эффективного лечения остеомиелита является своевременное выявление возбудителя инфекции и санация очага с последующей антибио-тикотерапией [5]. При выборе антибиотика учитываются основные его характеристики: бактерицидность действия, создание высоких концентраций в костях и мягких тканях, возможность длительного применения, безопасность [6]. Резистентность к антибактериальным препаратам возникает по разным причинам, в том числе из-за нерационального назначения препаратов, снижения иммунного ответа макроорганизма [7]. В связи с этим важным аспектом раннего назначения антибиотикотерапии становится непрерывный бактериологический мониторинг состава возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний с целью приближения спектра действия эмпирически назначаемых препаратов к спектру наиболее часто назначаемых этиологически обоснованных антибиотиков [8].

Цель — определение видового состава возбудителей острых одонтогенных воспалительных процессов челюстей у детей, определение чувствительности и устойчивости выделенной микрофлоры к антибиотикам различных групп, а также определение зависимости особенностей клинического течения заболевания от вида доминантного возбудителя.

Материал и методы. Ретроспективно изучена выборка из 900 медицинских карт стационарных больных, госпитализированных в отделение челюстно-лицевой хирургии БУЗ УР «Республиканская детская клиническая больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» с диагнозами: «Острый одонтогенный периостит», «Острый одонтогенный остеомиелит» челюстей в возрасте от 0 до 15 лет в период с 2019 по 2021 г.

Использованы микробиологические методы исследования, в том числе микроскопический, культуральный методы, и определение чувствительности выделенного возбудителя из гнойной раны:

-

1) микроскопическое исследование клинических образцов с окраской по Грамму;

-

2) культуральный метод: посев исследуемого материала на питательные среды: 5% кровяной и желточно-солевой агар — для стафилококков; 5% кровяной агар, шоколадный агар и сахарный бульон — для стрептококков; среда эндо — для бактерий семейства Enterobacteriaceae ; агар хромогенный для выделения Candida spp. ; анаэробный кровяной агар — для анаэробов; проведение родовой и видовой идентификации микроорганизмов с использованием тест-систем Strepto 16, ПБДС, ПБДЭ;

-

3) определение чувствительности выделенного возбудителя к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом на среде Мюллера — Хинтон.

Для оценки общего состояния организма использовали объективные данные — показатели температуры тела, количество лейкоцитов в крови и скорость оседания эритроцитов (СОЭ).

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программ Microsoft Excel и IBM SPSS Statistica. Все переменные проверялись на нормальность распределения показателей с помощью одностороннего теста Колмогорова — Смирнова. Большинство исследованных показателей подчинялись закону нормального распределения. Цифровой материал обрабатывался с определением среднеарифметической величины ( М ), среднеквадратической ошибки ( m ). Статистическое сравнение выполнялось с помощью t -критерия Стьюдента для параметрических переменных и непараметрического U -критерия Вилкоксона — Манна — Уитни. Уровень статистической значимости фиксировался при p <0,05.

Результаты. В подавляющем большинстве случаев возбудителем воспалительного процесса челюстей был пиогенный стрептококк, или бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА) (в 65,6% случаев), значительно реже—другие возбудители: Str. viridans (6,1 %), Str. pneumoniae (4,3%), Candida spp. (3%), Staphylococcus aureus (2,8%), Moraxella catarrhalis (1,2%); в единичных случаях — эпидермальный стафилококк, кишечная палочка, энтеробактер, клебсиелла пневмонии, синегнойная палочка (табл. 1). Смешанная микрофлора выявлена в 14,3% случаев (в 10,7% — ассоциация микроорганизмов с кандидой, преимущественно сочетание кандиды и БГСА — 7,6%). В 1,9% случаев определена ассоциация БГСА и золотистого стафилококков. Отсутствие роста микрофлоры, выявленное в 0,8% случаев, было связано, вероятно, с неправильным забором материала, погрешностями хранения и транспортировки.

Анализ чувствительности БГСА показал высокий уровень чувствительности к ванкомицину (99%), фторхинолонам (98%), бета-лактамам (91%). Чувствительность к клиндамицину составила 65%, макролидам 59%, линезолиду — 57%. Наибольший процент устойчивости отмечен к макролидам (41 %), а также к клиндамицину (33%), несколько меньше — к линезолиду (15%) (табл. 2).

Антибиотикограммы других относительно часто встречающихся микроорганизмов ( Str. viridans , Str. pneumoniae , S. aureus ) показали то, что процент чувствительных к ингибиторзащищенным бета-лакта-мам штаммов составил 80, 26 и 92% соответственно; к клиндамицину — 78, 69 и 76%; ванкомицину — 100, 95 и 4%; фторхинолонам — 20, 97 и 96%.

Штаммы Str. viridans , Str. pneumoniae , S. aureus были устойчивы к ингибитор-защищенным бета-лак-тамам в 20, 74 и 4%; макролидам в 16, 36 и 20% случаев соответственно; клиндамицину в 20, 18 и 24% случаев; линезолиду в 4, 18 и 12% случаев. Штаммы Str. viridans , Str. pneumoniae были устойчивы к фторхинолонам в 2 и 3% случаев соответственно.

Синдром эндогенной интоксикации организма проявлялся в 56% случаях повышением температуры, у 38% — значительным лейкоцитозом, у 57,4% — ускорением СОЭ.

Нами проанализирована зависимость проявлений синдрома эндогенной интоксикации от вида возбудителя, наиболее часто вызывающих воспалительный процесс. В самой многочисленной группе пациентов, где возбудителем воспалительного процесса являлся Str. pyogenes , наблюдалось значительное повышение количества лейкоцитов в крови до 16,1±0,29х109/л, что на 78% выше верхней границы нормы. СОЭ повышалась до 183% выше нормы и была 22,5±0,36 мм/час. Температура тела повышалась до 38±0,03°С. Данные показатели соответствовали гиперэргической реакции организма на гнойновоспалительный процесс.

В показателях второй группы, где возбудителем был Str. viridans , среднее количество лейкоцитов увеличилось на 94% и было равным 17,48х109/л ± 2,45х109/л, что на 16% выше по сравнению с первой группой. СОЭ увеличивалась до 21,2±1,08мм/час, что составляло 177% от верхней границы нормы. Температура тела повышалась до 38,2±0,61°С. Реакция организма на воспаление у пациентов второй группы была гиперэргической.

В группе Str. pneumoniae организм реагировал повышением количества лейкоцитов в среднем до 16,2±0,78х109/л (180% от нормы). СОЭ увеличивалась до 24,7±1,42мм/час, что было на 106% выше нормы. Температура тела регистрирована 37,9±0,09°С. Реакция организма на воспаление у пациентов третьей группы так же, как и у первых двух, была гиперэргической.

В четвертой группе пациентов, где микрофлора была смешанной и в гное высеивалась ассоциация микроорганизмов и грибов — Candida spp. и Str. pyogenes — среднее количество лейкоцитов составило 15,1±0,63х109/л, что соответствовало нормэргиче-ской реакции организма. Аналогично увеличение СОЭ соответствовало нормэргической реакции — увеличение происходило только на 30% от верхней границы нормы и составляло 15,6±0,63 мм/час. Температура тела повышалась до 37,9±0,05°С.

Мы сравнили данные показатели между группой Str. haemoliticus (этот возбудитель — ведущий) и другими группами ( Str. viridans , Str. pneumoniae , Candida + Str. pyogenes ). Различия по всем показателям (количество лейкоцитов, СОЭ, значения температуры) были статистически незначимы ( р >0,05).

Анализируя показатели изменения лейкоцитов, СОЭ, можно говорить о преобладании гиперэргиче-ской реакции организма у детей на стрептококковую инфекцию, которая не зависела от вида стрептококка — pyogenes , pneumoniae или viridans . Присоединение к стрептококкам грибов свидетельствует об изменении иммунитета ребенка в сторону снижения иммунной реакции. Степень эндогенной интоксикации при одонтогенных воспалительных процессах у детей в большинстве случаев не зависит от вида возбудителя, а зависит от других факторов (состояние макроорганизма, возраст пациента, иммунитета).

Обсуждение. По данным нашего исследования, ведущий возбудитель воспалительного процесса челюстей в детском возрасте — БГСА (в 65,6%), а также смешанная микрофлора (в 14,3%, из них

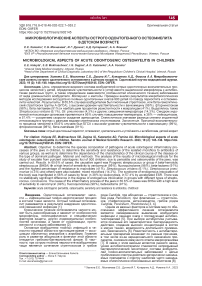

Таблица 1

|

Возбудитель воспаления челюстей |

Количество |

|

|

абс. |

% |

|

|

Str. pyogenes (BHSA) |

590 |

65,6 |

|

Str. viridans |

55 |

6,1 |

|

S. aureus |

25 |

2,8 |

|

Str. pneumoniae |

39 |

4,3 |

|

Moraxella catarrhalis |

11 |

1,2 |

|

S. epidermidis |

7 |

0,8 |

|

Escherichia coli |

6 |

0,7 |

|

Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae Pseudomonas aeruginosa S. saprophyticus |

1 |

0,1 |

|

Candida spp. + BHSA |

68 |

7,6 |

|

Candida spp. + S. aureus |

9 |

1 |

|

Candida spp. + Klebsiella pneumoniae Candida spp. + Escherichia coli |

3 |

0,3 |

|

Candida spp. + Str. viridans |

5 |

0,6 |

|

Candida spp. + Moraxella catarrhalis |

2 |

0,2 |

|

Candida spp. + S. saprophyticus |

1 |

0,1 |

|

Candida spp. + S. epidermidis Candida spp. + Str. pneumoniae + Escherichia coli |

2 |

0,2 |

|

Candida spp. + Str. pneumoniae + S. aureus |

1 |

0,1 |

|

BHSA + S. aureus |

17 |

1,9 |

|

BHSA + S. epidermidis |

8 |

0,9 |

|

BHSA + Moraxella catarrhalis |

3 |

0,3 |

|

Escherichia coli + S. aureus |

1 |

0,1 |

|

Escherichia coli + BHSA |

2 |

0,2 |

|

S. epidermidis + Str. pneumoniae Candida spp. |

27 |

3 |

|

Роста нет |

7 |

0,8 |

Таблица 2

|

Антибиотики |

Str. pyogenes |

Str. viridans |

S. aureus |

Str. pneumonia |

Moraxella catarrhalis |

|||||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

|

|

Бета-лактамы |

91 |

9 |

80 |

20 |

92 |

4 |

26 |

74 |

91 |

9 |

|

Макролиды |

59 |

41 |

9 |

16 |

80 |

20 |

62 |

36 |

55 |

45 |

|

Клиндамицин |

65 |

33 |

78 |

20 |

76 |

24 |

69 |

18 |

0 |

|

|

Ванкомицин |

99 |

1 |

100 |

0 |

4 |

0 |

95 |

0 |

||

|

Фторхинолоны |

98 |

2 |

20 |

2 |

96 |

97 |

3 |

36 |

64 |

|

|

Линезолид |

57 |

15 |

20 |

4 |

88 |

12 |

59 |

18 |

||

|

0 |

||||||||||

|

Аминогликозиды |

0 |

96 |

0 |

3 |

0 |

|||||

Примечание: 1 — чувствительность; 2 — устойчивость.

Частота выделения возбудителей при острых одонтогенных воспалительных процессах челюстей у детей

Результаты определения чувствительности и устойчивости к антибиотикам микроорганизмов, выделенных из гнойных очагов, %

ассоциация микроорганизмов с кандидой в 10,7%). Это согласуется с данными И. Ю. Столбова, полученными в 2010 г., Т. К. Супиева — 2017 г., которые считают, что при остром гнойном периостите возбудителем чаще является сочетание стрептококков и грибов рода Candida [3, 4].

Исследования 2016 г. И. М. Макеевой продемонстрировали то, что у пациентов с обострениями одонтогенных воспалительных процессов обнаружены микробные ассоциации, включающие актиноми-цеты, пародонтопатогены, энтерококки [9], что отличается от наших данных.

Постоянный микробиологический мониторинг требуется для формирования стратегии антибактериальной терапии.

При лечении острых и обострившихся одонтогенных воспалительных процессов и заболеваний пародонта наиболее часто применяют бета-лактамные антибиотики (амоксициллин/клавулановую кислоту, цефалоспорины), производные имидазола, а в последнее время — фторхинолоны [10]. Целесообразность применения данных препаратов подтверждается результатами наших исследований (высокий уровень чувствительности гемолитического стрептококка к фторхи-нолонам — 98% и бета-лактамам — 91 %).

Высокая чувствительность Str. pneumoniae , Str. pyogenes (BHSA), S. aureus к фторхинолонам и низкая резистентность к данной группе антибактериальных препаратов объясняется тем, что их назначение возможно с 18 лет.

Обращает на себя внимание низкая чувствительность (26%) и высокая устойчивость (74%) штаммов Str. pneumoniae к группе бета-лактамных антибиотиков, в то время как среди других возбудителей бета-лак-тамы дают хорошие результаты лечения. Учитывая, что Str. pneumoniae был возбудителем одонтогенного воспаления у детей в 4,3% случаев, можно прогнозировать то, что в 3,2% случаев при лечении одонтогенного воспаления назначение бета-лактамных антибиотиков может быть неэффективным.

Исследования И. М. Макеевой показали то, что при хроническом генерализованном пародонтите и одонтогенных воспалительных процессах рекомендуются в качестве препаратов выбора препараты группы лактамазазащищенных пенициллинов (Амок-сиклав® — 79-100% чувствительных штаммов), макролиды (азитромицин 62-90% чувствительных пациентов), фторхинолон (ципрофлоксацин — 73-85% чувствительных штаммов) [9]. Наши данные согласуются с этими результатами по отношению к бета-лактамным антибиотикам (чувствительность гемолитического стрептококка к бета-лактамам составила 91 %), но отличаются относительно макролидов, к которым был выявлен наибольший процент антибиоти-корезистентности (41 %) штаммов пиогенного стрептококка, являющегося главным возбудителем.

Заключение. Ведущим возбудителем воспалительного процесса челюстей был Str. pyogenes (в 65,6% случаев), также возбудителями были Str. viridans (6,1 %), Str. pneumoniae (4,3%), Candida spp. (3%), S. aureus (2,8%), Moraxella catarrhalis (1,2%), в 14,3% случаях выявлена смешанная микрофлора. Анализ чувствительности БГСА показал высокий уровень чувствительности к ванкомицину (99%), фторхинолонам (98%), бета-лактамам (91%). Наибольший процент антибиотикорезистентности БГСА был выявлен к макролидам (41 %) и клиндамицину (33%). Отсутствие статистически значимой разницы степени эндогенной интоксикации в группах пациентов с разными видами стрептококка свидетельствует о том, что степень эндогенной интоксикации в большинстве случаев не зависит от вида стрептококка, а зависит от других факторов.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Список литературы Микробиологические аспекты острого одонтогенного остеомиелита в детском возрасте

- Дробышев А.Ю., Янушевич О.О. Челюстно-лицевая хирургия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018; 880 с.

- Базикян Э.А., Чунихин А.А., Одонтогенные воспалительные заболевания - просто о сложном. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017; 160 с.

- Столбов И.Ю., Кузнецова Н.Л. Комплексное лечение больных хроническим остеомиелитом нижней челюсти. Проблемы стоматологии. 2010; (4): 54-5.

- Супиев Т.К., Негаметзянов Н.Г., Нурмаганов ОБ. Профилактика и лечение одонтогенных воспалительных заболеваний у детей в Республике Казахстан. Стоматология детского возраста и профилактика. 2017; 16 (4): 53-6.

- Fantoni М, Taccari F, Giovannenze F. Systemic antibiotic treatment of chronic osteomyelitis in adults. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2019; 23 (2 Suppl): 258-70.

- Бадиков В.Д. Микробиологические основы антимикробной терапии инфекционных заболеваний: руководство для врачей. СПб., 2005; 184 с.

- Привольнев В.В., Родин А.В., Каракулина Е.В. Местное применение антибиотиков в лечении инфекций костной ткани. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия 2012; 14(2): 118-31.

- Минаев С.В., Филипьева Н.В., Лескин В.В. и др. Микробиологический спектр возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний у детей многопрофильного стационара. Медицинский вестник Северного Кавказа.

- Макеева И.М., Даурова Ф.Ю., Бякова С.Ф. и др. Чувствительность микробных ассоциаций экссудата пародонтального кармана и одонтогенного очага к антибактериальным препаратам. Стоматология. 2016; 95 (3): 26-30.

- Ипполитов E.B., Диденко Л.В., Царев В.Н. Особенности морфологии биопленки пародонта при воспалительных заболеваниях десен (хронический катаральный гингивит, хронический пародонтит, кандида-ассоциированный пародонтит) по данным электронной микроскопии. Клиническая лабораторная диагностика. 2015; 60 (12): 59-64.