Микробиологический статус торфяной почвы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Автор: Концевая Ирина Ильинична, Никитин Александр Николаевич, Танкевич Елена Александровна, Сидорейко Юлия Сергеевна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 4 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

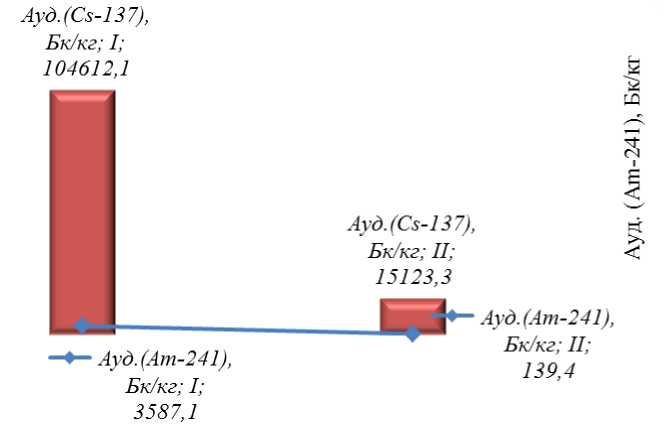

В работе исследуется численность основных физиологических групп микроорганизмов в составе торфяной почвы зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Методы исследования: чашечный метод Коха, агрохимические методы, γ-спектрометрия, статистический анализ. Анализ численности основных физиологических групп микроорганизмов показал, что образец торфяной почвы II, который отличался более низким уровнем загрязнения техногенными радионуклидами по сравнению с образцом I, содержит меньшее количество аммонифицирующих и фосфатмобилизующих бактерий, а также микромицетов, соответственно, более чем в 2-20 раз по сравнению с образцом I. По остальным изучаемым группам микроорганизмов в образце II в сравнении с образцом I отмечали превышение численности микроорганизмов менее чем в 1,5 раза. Для этого образца почвы наибольшая численность характерна для автохтонных микроорганизмов, далее в ряду по мере уменьшения представлены: амилолитические, олигонитрофильные, споровые аммонификаторы, целлюлозоразрушающие аэробные бактерии...

Почвенные ассоциации микроорганизмов, радиоактивное загрязнение, зона отчуждения чернобыльской аэс

Короткий адрес: https://sciup.org/14116090

IDR: 14116090 | УДК: 57.083.1:431.427.2(476.2-37) | DOI: 10.33619/2414-2948/53/08

Текст научной статьи Микробиологический статус торфяной почвы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 57.083.1:431.427.2(476.2-37)

В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в окружающую среду поступило большое количество радиоактивных веществ, что вызвало загрязнение сельскохозяйственных площадей территории Беларуси техногенными радионуклидами.

Почва является средой обитания микроорганизмов. Количественный и качественный состав микрофлоры различных почв значительно колеблется в зависимости от химического состава почвы, ее физических свойств, реакции, влагоемкости, степени аэрации. Существенно влияют также климатические условия, время года, способы сельскохозяйственной обработки почвы, характер растительного покрова и другие факторы [1].

Микрофлора играет важную роль в преобразовании физико–химического состояния радионуклидов в почве. В зависимости от типа почвы, а, соответственно, и населяющего его микробоценоза, эти процессы могут как ускоряться, так и тормозиться. Данный вопрос требует комплексного подхода, с организацией долгосрочного мониторинга. Тем не менее в этом направлении получены данные. В частности, был изучен качественный и количественный состав бактерий в различных экосистемах зоны отчуждении ЧАЭС. Было установлено, что селективный стресс длительного действия ядерной радиации на почвенные бактерии в зоне ЧАЭС проявился как изменение их качественного и количественного состава [2]. Цель работы: выявить количественное участие основных физиологических групп почвенных микроорганизмов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Материалы и методы исследований

Объектом исследования явилась загрязненная радионуклидами торфяная почва. Отбор почвенных образцов проводили в июле 2018 г. согласно стандартным методикам [3] на двух площадках Припятского государственного радиационного экологического заповедника (вблизи населенного пункта Масаны Гомельской области, Беларусь), отличающихся по степени загрязненности радионуклидами. Географические координаты и радиационная характеристика пробных участков представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ И РАДИАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБНЫХ УЧАСТКОВ

Номер образца почвы Координаты МЭД, мкЗв·ч-1

|

(шифр пробной площади) |

широта |

долгота |

на поверхности |

на расстоянии 1 м от поверхности |

|

I (М-4б) |

51°30'47,5' |

30°01'10,3' |

9,10±1,09 |

6,30±0,50 |

|

II (Ма-1) |

51° 35' 40'' |

29° 52' 55'' |

1,90±0,29 |

1,30±0,20 |

Радиоактивность почвы была исследована с помощью прибора-дозиметра SPR-68. В отобранных образцах почвы определяли содержание изотопов цезия-137 и америция-241 с использованием методики выполнения измерений содержания ТУЭ в биологических образцах. Определение удельной активности Cs-137 в почвенных образцах проводили путем измерения на гамма-спектрометре CANBERRA Packard. Агрохимические показатели анализа почвенного субстрата осуществляли по ГОСТам.

Микробиологическую индикацию почвы выполняли согласно общепринятых в почвенной микробиологии методов [3–4].

Расчет эколого–физиологических индексов и коэффициентов выполняли по [5].

Полученные данные обработаны статистически с использованием пакета прикладного программного обеспечения Statsoft (USA) Statistica v.7.0 [6].

Результаты исследований

Анализ метеорологических условий вегетационного периода с апреля по июль показал, что среднемесячная температура воздуха оказалась выше средней многолетней, а количество осадков было несколько ниже средней многолетней [7]. На первый взгляд, складывающиеся метеорологические условия исследуемого этапа вегетационного периода не являлись оптимальными для микробного сообщества почвы. Однако для исследуемых образцов торфа близлежащие грунтовые воды чрезмерно компенсировали недостаток влаги. Коэффициент влажности почвы для образца торфа I и II составляет, соответственно 86,5% и 46,3%. Также образец I характеризуется не только высоким содержанием растительных волокон, но и содержит много корней, что способствует улучшению аэрации и водопроницаемости грунта.

Пробная площадь М-4б — сосняк мшистый разнотравный, древостой составляет сосна обыкновенная высотой 25 м, возраст 120 лет. В подростово–подлесочном ярусе встречается Quercus robur L., Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth. Проективное покрытие живого напочвенного покрова составляет 80% площади пробного участка. Напочвенный покров представлен следующими видами: мох Шребера ( Pleurozium schreberi (Willd ex Brid) Mitt), мох Дикранум (Dicranum scoparium Hedw.), черника ( Vaccinium myrtillus L.), Lichenes .

Пробная площадь Ма-1 — Glutinoso-Alnetum urticosum , с примесью Quercus robur L, Frangula alnus Mill. Проективное покрытие живого напочвенного покрова составляет 90% площади пробного участка. Почва торфянисто–подзолистая, глеевая.

Агрохимические показатели анализа почвенного субстрата представлены в Таблице 2.

Как видно из Таблицы 2, по степени кислотности исследуемые образцы почвы относятся к сильнокислым. Необходимо отметить, что почвенная кислотность неблагоприятна для развития растений и микроорганизмов, плодородия почвы, что обусловлено недостатком кальция, изменением доступности для растений элементов питания, ухудшением физических свойств [8]. По сумме поглощенных оснований оба образца торфяной почвы характеризуются высоким уровнем признака (14,0–18,0 ммоль/100 г). Следовательно, увеличивается скорость всасывания воды, прочность структуры почв и некоторые другие показатели.

Таблица 2.

АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВЫ

|

Агрохимические показатели почвы, единицы измерения |

Номер участка |

|

|

I |

II |

|

|

рН (в КCl), ед. |

4,36 |

3,12 |

|

Са (обм.), ммоль/100 г |

13,75 |

9,38 |

|

Са (обм.), млн-¹ (мг/кг) |

2756 |

1879 |

|

Мg (обм., подв.), ммоль/100 г |

3,13 |

4,06 |

|

Мg (обм, подв.), млн-¹ (мг/кг) |

626,3 |

814,1 |

|

Р 2 О 5 (подв.), млн-¹ (мг/кг) |

66 |

22 |

|

органическое вещество (гумус), % |

7,71 |

32,6 |

|

S, сумма поглощенных оснований, ммоль/100 г |

18,0 |

14,0 |

|

Hr, гидролитическая кислотность, ммоль/100 г |

21,9 |

75,4 |

|

Т, емкость поглощения, ммоль/100 г |

39,90 |

89,40 |

|

V, степень насыщенности почв основаниями, % |

45,1 |

15,7 |

Как известно, торфяные почвы характеризуются кислой реакцией среды (рН = 3,2–4,2), низкой зольностью (2,4–6,0% на сухое вещество), малой величиной биологической активности, небольшим значением плотности твердой фазы (0,03–0,10 г/см3). Влагоемкость почвы достигает 700–1500% влаги на сухое вещество. Емкость поглощения составляет 80–90 м-экв. на 100 г [9].

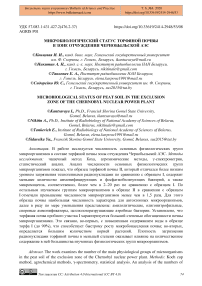

Исследуемые образцы торфяной почвы характеризуются различной плотностью загрязнения изотопами цезия-137 и америция-241 (Рисунок 1). Наибольшая удельная активность торфяной почвы по цезию-137 и америцию-241 приходилась на пробный участок I, соответственно, 104612,1 и 3587,1 Бк/кг. В тоже время содержание данных изотопов на пробной площадке II было ниже, соответственно, в 6–25 раз.

^вАуд.(С5-137), Бк/кг —♦—Ауд.(Аш-241), Бк/кг

Рисунок 1. Содержание цезия-137 и америция-241 в почвенных образцах.

Анализ численности основных физиологических группмикроорганизмов (Рисунок 2) показал, что образец торфяной почвы участка II содержит меньшее количество аммонифицирующих и фосфатмобилизующих бактерий, а также микромицетов, соответственно, более чем в 2–20 раз по сравнению с образцом I. По остальным изучаемым группам микроорганизмов в образце II в сравнении с образцом I отмечали превышение численности микроорганизмов менее чем в 1,5 раза. Для этого образца почвы наибольшая численность характерна для автохтонных микроорганизмов, которые включают олигокарбофильную и олиготрофную группы, далее в ряду по мере уменьшения представлены: амилолитические, олигонитрофильные, споровые аммонификаторы,

Рисунок 2. Численность основных физиологических групп микроорганизмов: группы микроорганизмов: 1 — аммонифицирующие, 2 — амилолитические, 3 — олигонитрофильные, 4 — микромицеты, 5 — фосфатмобилизующие, 6 — споровые аммонификаторы, 7 — автохтонные, олиготрофы, 8 — целлюлозоразрушающие аэробные, 9 — олигокарбофильные; образцы почвы: I и II соответственно, номера участков.

В литературе показано, что наиболее чувствительными к ионизирующему излучению являются микроскопические грибы [9–10]. При этом авторы отмечали, что численность микроорганизмов не зависит напрямую от уровня радиоактивного загрязнения почвы, хотя негативные последствия на микробоценоз отмечаются. В настоящем исследовании на торфяной почве, которая характеризуется большей плотностью загрязнения изотопами цезия-137 и америция-241, наблюдали противоположные результаты: в образце I отмечено увеличение численности КОЕ грибных зачатков на 1 г почвы в 40 раз по сравнению с образцом почвы II (Рисунки 1–2). Можно предположить, что такой результат связан в первую очередь с меньшей в два раза влажностью почвы (коэффициент влажности составил 46,3%) и более низким содержанием подвижных форм фосфора в образце почвы II.

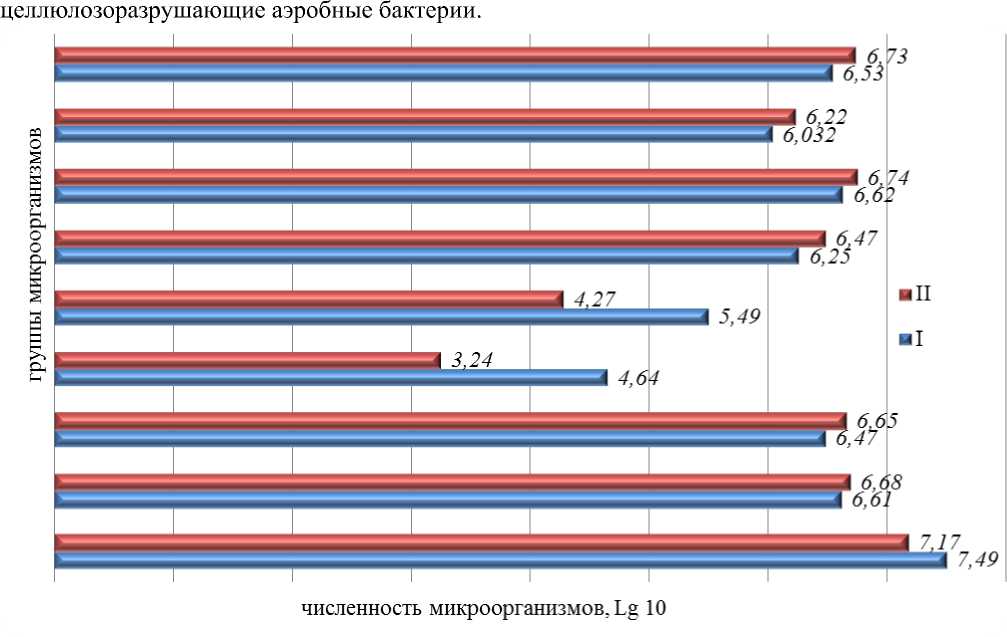

Для установления особенностей взаимоотношений отдельных групп микроорганизмов, участвующих в общем процессе разложения органического вещества почвы, был произведен расчет эколого–трофических индексов и коэффициентов почвы (Рисунок 3).

Рисунок 3. Эколого-трофические индексы органического вещества почвы.

Сравнение данных параметров выявило более низкие их значения для образца торфа I по сравнению с образцом торфяной почвы II. Тем не менее, в обоих образцах преобладают, согласно установленным значениям коэффициента минерализации и иммобилизации Мишустина, процессы минерализации, что и было ожидаемо для июля месяца, когда проводили отбор почвы. Значения коэффициента педотрофности указывают, что изучаемые фитоценозы находятся в состоянии дисбаланса и слабо устойчивы к внешним стрессовым факторам. Очевидно, из-за более высокой плотности загрязнения почвы изотопами цезия-137 и америция-241 микробное сообщество образца торфа I сформировало фитоценоз, который характеризуется уменьшением содержания в почве подвижных органических веществ по сравнению с фитоценозом II. Индекс олиготрофности фитоценоза I в 2,5 раза ниже по сравнению с фитоценозом II (Рисунок 3). Такой результат для фитоценоза I в том числе подтверждается не только соотношением автохтонных олигокарбофильных бактерий к аммонифицирующим, но и содержанием микробных зачатков микромицетов, которые являются одними из главных деструкторов органического вещества.

Заключение

Полученные результаты свидетельствуют о сукцессионных различиях в микробиологических процессах исследуемых фитоценозов. Установлено, что торфяная почва пробного участка I по сравнению с образцом II характеризуется большей степенью обогащенности почвы микроорганизмами. Это связано, во-первых, с большим содержанием воды в торфе I (от 85% до 95%), что способствует быстрому росту микробонаселения почвы; во-вторых, оно определяется большим количеством корней растений. Плотность загрязнения радионуклидами торфяной почвы в меньшей степени оказывает влияние на количественное содержание в ней большинства изученных физиологических групп микроорганизмов.

Список литературы Микробиологический статус торфяной почвы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

- Мишустин Е. Н. Микроорганизмы и продуктивность земледелия. М.: Агропромиздат, 1972. 342 с.

- Романовская В. А., Рокитко П. В., Малашенко Ю. Р., Чорная Н. А. Чувствительность к стрессовым факторам почвенных бактерий, изолированных из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС // Микробиология. 1999. Т. 68. №4. С. 534-539.

- Основные микробиологические и биохимические методы исследования почвы: (Метод. рекомендации) / ВАСХНИЛ, ВНИИ с.-х. микробиологии. Л., 1987. 47 с.

- Теппер Е. З., Шильникова В. К., Переверзева Г. И. Практикум по микробиологии. М.: Колос, 1993.

- Титова В. И., Козлов А. В. Методы оценки функционирования микробоценоза почвы, участвующего в трансформации органического вещества. Н. Новгород, 2012. 192 с.

- Доспехов Б. А., Васильев И. П., Туликов А. М. Практикум по земледелию. М.: Агропромиздат, 1987.

- Марчик Т. П., Ефремов А. Л. Почвоведение с основами растениеводства. Гродно, 2006. 248 с.

- Ефимов В. Н. Торфяные почвы и их плодородие. Л.: Агропромиздат, 1986. 264 с.