Микробиологическое выявление субстратов животного происхождения в погребальных подстилках эпохи бронзы

Автор: Каширская Н.Н., Потапова А.В., Клещенко А.А., Борисов А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественно-научные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 253, 2018 года.

Бесплатный доступ

Проведена оценка численности колоний кератинолитических грибов в образцах тленов из погребений эпохи бронзы курганного могильника Бейсу-жек 35 (Краснодарский край). Исследовано 34 образца тлена из 14 погребений ям-ной, раннекатакомбной, позднекатакомбной и новотиторовской культур Прикубанья методом чашечного учета колониеобразующих единиц (КОЕ), выросших на среде с шерстью, как единственном источнике питательных веществ для почвенных микроорганизмов. В качестве контроля использовался усредненный образец верхнего слоя погребенной почвы. В контрольном образце присутствие кератинолитических грибов не было выявлено. В образцах светлоокрашенных и белесых тленов, как и в грунте на дне без признаков тлена, максимальная численность кератинолитических грибов не превышала 20 тыс. КОЕ/г почвы. В образцах тленов с интенсивной бурой и черной окраской численность микроорганизмов данной группы достигала 110 тыс. КОЕ/г почвы, что позволяет диагностировать исходное присутствие подстилок из шерсти или кожи. Также высокая численность кератинолитических грибов обнаружена в тлене на древесине перекрытия и в тлене с охрой. Экстремально высокие величины численности кератинолитиков зафиксированы в погребениях но-вотиторовской культуры (к. 6, п. 7).

Шерсть, погребальный грунт, подстилка, микроорганизмы, целлюлоза, кератин, кератинолитические грибы

Короткий адрес: https://sciup.org/143167105

IDR: 143167105

Текст научной статьи Микробиологическое выявление субстратов животного происхождения в погребальных подстилках эпохи бронзы

Работы по исследованию археологических тканей, используемых в быту и в погребальном обряде, в большинстве своем относятся к эпохе средневековья

* Работа выполнена при поддержке РФФИ. Грант 17-29-04257 ОФИ-М «Археологическая микробиология: теория и практика выявления исходного присутствия органических материалов в археологических исследованиях».

( Орфинская , 2011; 2015; Щербакова , 2010; Елкина , 2008; Пахунов и др. , 2017; Павлова , 2012; Визгалова и др. , 2015) и раннего Нового времени ( Павлова , 2013). Ряд археологических работ посвящен текстильным изделиям времен поздней античности ( Полосьмак , 2011), раннего железного века ( Бусова , 2017; Алтын-бекова , 2015) и эпохи бронзы ( Трифонов и др ., 2018; Текстиль эпохи бронзы…, 1999).

В различных условиях археологизации органические ткани сохраняются неодинаково. Классификация образцов учитывает различные степени их сохранности: изделие, деталь, фрагмент, нить, волокно ( Пахунов и др. , 2017). Чем выше образец в данной иерархии, тем больше в нем содержится информации для археологических реконструкций, позволяющих делать выводы как о разнообразии одежды и обуви древнего населения, так и об особенностях погребального обряда. Исследование погребений эпохи бронзы позволило установить, что многие плетеные и тканые изделия использовались при декорировании могильной ямы – в качестве погребальных одежд, саванов, балдахинов (Текстиль эпохи бронзы…, 1999). Исследование погребений с остатками текстильных изделий, морфологическая структура которых не сохранилась, предполагает использование комплекса методов естественных наук с применением фитолитного, био-морфного и споро-пыльцевого анализов. Это дает возможность фиксировать присутствие растительной подстилки в погребальном комплексе, а также идентифицировать материал, из которого она была изготовлена. Вместе с тем при изучении погребений эпохи бронзы к настоящему времени остаются невыясненными вопросы об идентификации погребальной подстилки, изготовленной из нерастительных материалов – шерсти, кожи, войлока. Известно, что выработка шерстяного волокна и его использование в ткачестве распространялись на протяжении эпохи бронзы значительно медленнее, чем производство растительных тканей (Там же). Технику изготовления шерстяных изделий население Предкавказья начало осваивать с эпохи ранней бронзы, о чем свидетельствуют уникальные находки в погребениях этого времени: анализ фрагментов меха и шерсти из каменной гробницы IV тыс. до н. э. позволил реконструировать особенности покроя и декора тканой и меховой одежды жителя Северо-Западного Кавказа ( Трифонов и др. , 2018). Однако в связи с чрезвычайной редкостью подобных находок представляется очевидным, что для более масштабного выявления в погребениях эпохи бронзы следов подстилки и погребальных одежд из шерсти и кожи необходимо использовать новые методические подходы, к настоящему моменту еще не апробированные (Текстиль эпохи бронзы…, 1999).

Учитывая тот факт, что шерсть и кожа из погребальных грунтов представляют собой попадающие в почву питательные субстраты животного происхождения, можно предложить для их идентификации методы почвенной микробиологии. Подобный подход к определению субстратов, присутствующих в погребальном грунте, уже применялся ранее для идентификации содержимого ритуальных сосудов. Численность молочнокислых бактерий, выращенных из образца грунта погребального сосуда срубной культуры (XVI–XV вв. до н. э.), увеличилась в три раза на молочной среде по сравнению с контролем, что свидетельствовало о наличии молочного продукта (Демкин и др., 2014). Известно, что химическая структура шерсти, очищенной от различных загрязнений, представляет собой биополимер – кератин, который относится к группе белковых веществ. Простейшая формула, отвечающая элементарному составу шерсти, содержит 39 атомов углерода и такая же, как и формула кератина (С39H65N11SO13), так как по своим химическим свойствам шерсть отвечает кератину (Шайхиев, 2017). Поэтому для определения наличия шерсти и кожи в погребальных грунтах археологических памятников мы предлагаем использовать оценку численности микроорганизмов, использующих кератин в качестве источника питания и способных вырабатывать кератинолитические ферменты для его разрушения. Такой способностью, прежде всего, характеризуются кератинолитические грибы, а также некоторые бактерии, в том числе актиномицеты (Gupta, Ramnani, 2006). В природе наиболее активными кератинолитиками являются грибы – дерматоми-цеты следующих родов: Microsporum, Trichophyton, Aphanoascus, Arthrographis, Chrysosporium, Geomyces, Gymnoascus, Sporendonema, Cladobotryum, Pectino-trichum, Renispora, Malbranchea и Myceliophthora. Необходимо отметить, что к кератинолизису способны только отдельные штаммы в пределах каждого рода (Пупкова, 2010), способные вырабатывать экзо- и эндопротеазы, разрушающие кератин до аминокислот и коротких пептидов (Monod, 2008. Цит. по: Пупкова, 2010). Представляется очевидным, что высокая численность кератинолитических грибов в том или ином образце погребального грунта по сравнению с контролем будет свидетельствовать об исходном присутствии материалов животного происхождения – кожи или шерсти – в погребальном обряде. Предлагаемый методический подход, прежде всего, направлен на те археологические памятники, где нет возможности выявлять присутствие шерстяных и кожаных изделий с помощью известных апробированных методов. В связи с этим целью настоящей работы является применение методов почвенной микробиологии для выявления следов шерсти в погребениях эпохи бронзы.

Объекты и методы

Объектами служили грунты подстилок и перекрытий, репрезентативно отобранные с соблюдением условий стерильности из четырнадцати погребений курганного могильника эпохи бронзы Бейсужек 35 ( Клещенко , 2017), результаты исследований которого также готовятся к печати в ближайшее время. В качестве контроля был использован усредненный образец верхнего слоя погребенной почвы.

Методы исследования. Определение численности КОЕ кератинолитичеких грибов проводилось методом чашечного счета на шерстяном диске, который помещался на поверхность твердой питательной среды Виноградского. Для изготовления дисков 100 %-ная шерстяная ткань обрабатывалась гексаном в течение 1 часа для удаления примесей органических веществ. После высушивания ткань выдерживалась в течение 1 часа в концентрированной соляной кислоте для частичного разрушения кератина, чтобы полученный таким образом питательный субстрат давал возможность учитывать численность не только КОЕ кератинолитических грибов, способных усваивать неповрежденный кератин, но и КОЕ кератинофильных грибов, усваивающих первичные продукты его разложения

( Marchisio , 2000. Цит. по: Пупкова , 2010). Из промытой от кислоты и стерилизованной в автоклаве шерстяной ткани изготавливались диски диаметром 90 мм, по диаметру чашек Петри. Диски выравнивались утюгом и вторично стерилизовались в сухожаровом шкафу при температуре 160 °С в течение 3 часов.

Почвенную суспензию, приготовленную из грунтов погребальных подстилок, высевали на твердую питательную среду Виноградского следующего состава (г/л водопроводной воды): K2HPO4 – 1; (NH4)2SO4 – 1; MgSO4 – 0,5; NaCl – 0,5; агар – 20. После стерилизации в автоклаве в течение 1,5 часа при 1 атм среда Виноградского разливалась в чашки Петри.

Для приготовления почвенной суспензии навеску грунта 1 г помещали в стерильную фарфоровую ступку. Далее из колбы, содержащей 100 мл стерильной водопроводной воды, к почве приливали одну каплю (100–200 мкл). Полученную пасту растирали пальцем в стерильной перчатке до полного разрушения структурных агрегатов (Методы почвенной микробиологии . .., 1991), затем количественно переносили в колбы, доводя суспензию до 2-го разведения. На поверхность твердой питательной среды Виноградского наносили 50 мкл полученной суспензии, растирали шпателем и накрывали шерстяным диском, смоченным в отдельно подготовленной стерильной водопроводной воде. Чистым шпателем прижимали диск к поверхности среды до полного контакта. Затем чашки Петри закрывали и помещали в стерильные пластиковые пакеты с кусочком ваты, смоченным в стерильной воде для поддержания влажности. Рост кератинолитических грибов на шерстяном субстрате продолжался в течение 6–7 дней в термостате при температуре 26 °С. Численность КОЕ кератинолитических грибов после подсчета их колоний на поверхности шерсти определяли по формуле: N = a/v×1000×100/m/Квл/1000, где N – численность КОЕ кератинолитических грибов (тыс. / г почвы); a – число колоний на поверхности диска; v – объем капли (мкл); 1000 – число мкл в 1 мл; 100 – второе разведение суспензии; m – масса навески грунта; Квл – коэффициент увлажненности почвы для расчета численности КОЕ кератинолитических грибов на грамм абсолютно сухого грунта.

Статистическую обработку данных проводили стандартными методами ( Дмитриев , 1995; Куприенко и др. , 2009).

Результаты и обсуждение

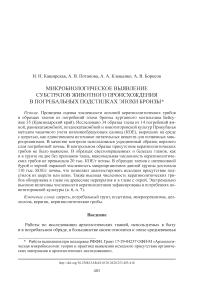

Численность КОЕ кератинолитических грибов в погребальных грунтах курганного могильника Бейсужек 35 представлена на рис. 1. В кургане № 2 (рис. 1: I ) было исследовано три образца тлена из двух погребений, относящихся к ямной и раннекатакомбной культурам. В образце тлена со дна ямного погребения № 1 численность данной группы составляла 4 тыс. КОЕ / г почвы. В образце грунта, взятого из погребения раннекатакомбной культуры № 7, величина данного показателя была исчезающе мала, а в образце белого тлена из этого же погребения КОЕ кератинолитических грибов не были выявлены.

В кургане № 3 (рис. 1: II) было проанализировано 13 образцов грунта из различных погребений, относящихся к ямной, майкопской, новотиторовской ямная (8)

майкопская (21)

раннекатакомбная (8)

ямная (1)

новотиторовская (29)

новотиторовская (29)

раннекатакомбная (7)

раннекатакомбная (7)

раннекатакомбная (15)

раннекатакомбная (15)

новотиторовская (19)

новотиторовская (19)

новотиторовская (19)

майкопская (22) майкопская (22) майкопская (22) майкопская (22)

Культура (№ погребения)

грунт без признаков тлена белый тлен подстилка коричневая белый тлен грунт без признаков тлена тлен, подушка тлен, подстилка тлен со стенки тлен со дна погребения черный тлен в заполнении бурый тлен в заполнении

раннекатакомбная (9)

раннекатакомбная (9)

раннекатакомбная (9)

новотиторовская (6)

новотиторовская (7) новотиторовская (7) новотиторовская (7) новотиторовская (7) новотиторовская (7) новотиторовская (7) новотиторовская (7)

позднекатакомбная (8)

позднекатакомбная (8)

белый тлен

тлен над погребением тлен со следами древесины тлен со дна погребения

черный тлен у костяка спереди черный тлен у костяка сзади белый тлен за пределами циновки

раннекатакомбная (15)

-

□ неокрашенные и белые тлены

-

■ тлены с интенсивной окраской, со следами древесины или охры

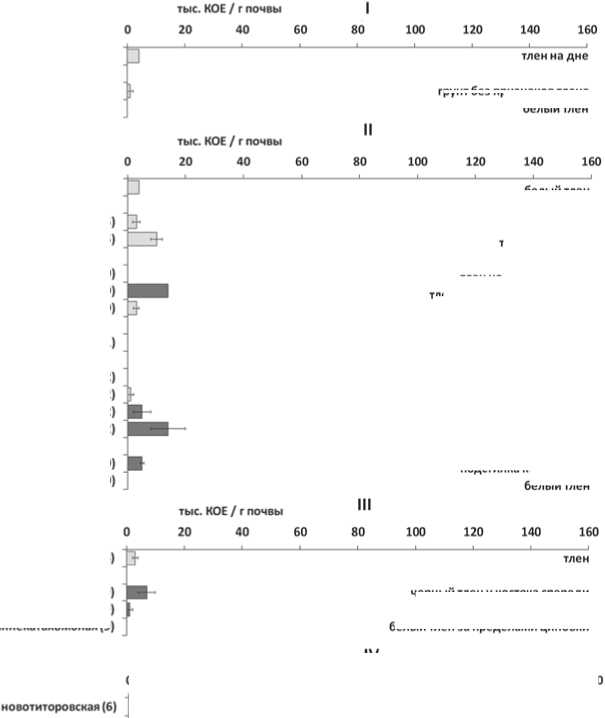

Рис. 1. Курганный могильник Бейсужек 35.

I

Численность КОЕ кератинолитических грибов в погребальных грунтах курган № 2; II – курган № 3; III – курган № 4; IV – курган № 6

и раннекатакомбной культурам. Образец белого тлена из погребения ямной культуры № 8 не отличался по численности КОЕ кератинолитических грибов от образца грунта из ямного погребения № 1 кургана № 2. В образцах тлена, отобранных в местах предполагаемых подушки и подстилки, из раннекатакомбного погребения № 15, значения данного показателя варьировали от 3 до 10 тыс. КОЕ / г почвы, при этом достоверно более высокой численностью кератинолитических грибов характеризовался тлен подстилки. В следующем погребении № 19 (новотиторовской культуры) максимальная численность КОЕ кератинолитических грибов была зафиксирована в образце тлена со следами древесины, тогда как в образце тлена, отобранном со дна погребения, величина данного показателя была в 4,5 раза меньше, а в образце тлена над погребением КОЕ кератинолитических грибов обнаружены не были. Отсутствием кератинолитических микроорганизмов характеризовался грунт, отобранный из погребения № 21 майкопской культуры. Другое погребение майкопской культуры – № 22 – исследовалось более подробно: здесь было взято четыре образца погребального грунта различной локализации и различной окраски. В образце тлена, отобранного со стенки могильной ямы, КОЕ кератинолитических грибов не выявлялись. В тлене со дна погребения, который, так же как и тлен со стенки, не характеризовался заметной окрашенностью, численность микроорганизмов данной группы была исчезающе мала. Образцы черного и бурого тленов, взятые из заполнения на дне этого же погребения, отличались заметными величинами численности КОЕ кератинолитических грибов: особенно бурый тлен, где численность КОЕ данной группы была в 3 раза выше, чем в образце черного тлена. Аналогичная закономерность наблюдалась при микробиологическом анализе грунтов из погребения № 29 кургана № 3, отнесенного к новотиторовской культуре. Здесь в образце коричневого тлена, отобранного в месте предполагаемой подстилки, численность кератинолитических грибов составляла 5 тыс. КОЕ / г почвы, тогда как в образце белого тлена наличие КОЕ микроорганизмов данной группы не было зафиксировано.

В составе кургана № 4 (рис. 1: III ) были исследованы два погребения раннекатакомбной культуры. Из погребения № 8 был отобран один образец, где численность кератинолитических грибов составила 3 тыс. КОЕ / г почвы. Из погребения № 9 были взяты два образца черного тлена в местах предполагаемой циновки спереди и сзади от скелета и один образец белого тлена за пределами циновки. Белый тлен характеризовался отсутствием КОЕ кератинолитических грибов, а в образцах черного тлена они были обнаружены, причем в образце, взятом перед скелетом, численность данной группы достигала 7 тыс. КОЕ / г почвы. В целом среди погребений, исследованных в составе курганов № 2, 3 и 4, численность КОЕ кератинолитических грибов в образцах погребального грунта была невысока: значения данного показателя не превышали 14 тыс. КОЕ / г почвы.

В кургане № 6 (рис. 1, IV) было проанализировано 4 погребения. Из ново-титоровского погребения № 6 было отобрано три образца предполагаемой подстилки на разном удалении от скелета. Здесь численность кератинолитических грибов варьировала от 3 до 13 тыс. КОЕ / г почвы и была максимальной в образце грунта, отобранного в 10 см от скелета. В более удаленных от костей местах отбора образцов тлен на дне характеризовался существенным варьированием численности КОЕ кератинолитических грибов в отдельно взятых повторностях микробиологического анализа.

Наиболее подробно среди всех изученных погребений курганного могильника Бейсужек 35 было проанализировано новотиторовское погребение № 7. Здесь было обнаружено 7 вариантов тлена различной локализации и окраски; кроме того, в некоторых образцах тлена было выявлено наличие охры и древесных остатков. Тлен вокруг ямы на уровне погребенной почвы характеризовался исчезающе малой численностью КОЕ кератинолитических грибов. В этом же погребении был исследован розоватый тлен на костях и деревянных элементах перекрытия, лежащих на скелете. Здесь численность КОЕ кератинолитических грибов составляла 40–60 тыс. КОЕ / г почвы и была максимальна в образце розового тлена. Эти величины в 3–4 раза превышали максимальные показатели численности КОЕ для всех ранее рассмотренных погребений. По-видимому, в данном случае при сооружении перекрытия поверх настила из дерева могла быть использована шкура животного или шерстяная ткань. Свидетельство о наличии такого же материала было зафиксировано и в самом погребении – на это указывает чрезвычайно высокая численность КОЕ кератинолитических грибов в образце бурого тлена, обнаруженного за головой погребенного. Этот бурый тлен заметно отличался от окружающего грунта погребальной ямы по цвету и по степени выраженности; причем значительная поверхность, по которой он был распределен, могла свидетельствовать о создании на дне погребального ложа из шерсти или кожи. Следующий образец тлена, отобранный справа у локтя погребенного, характеризовался желто-бурым цветом и сравнительно невысокой численностью КОЕ кератинолитических грибов. Высокая численность кератинолитиков была выявлена в образце желтого тлена со следами охры, взятом у колен погребенного. При этом сама охра, образец которой был отдельно отобран из погребения № 7, характеризовалась отсутствием КОЕ кератинолитических грибов. По-видимому, в первом случае охру поместили на уже положенную подстилку из шерсти или кожи.

В последних двух погребениях кургана № 6, отнесенных к раннекатакомбной и позднекатакомбной культурам, численность КОЕ кератинолитических грибов варьировала от 4 до 20 тыс. КОЕ/г почвы. В погребении батуринской – позднекатакомбной культуры (№ 8) наибольшей величиной данного показателя характеризовался грунт перед лицом погребенного. В погребении восточноприазовской раннекатакомбной культуры (№ 15) тлен, отобранный в районе головы, отличался сравнительно невысокой численностью КОЕ кератинолитических грибов, тогда как в образце охры, взятом из этого же погребения, численность КОЕ данной группы была в два раза выше.

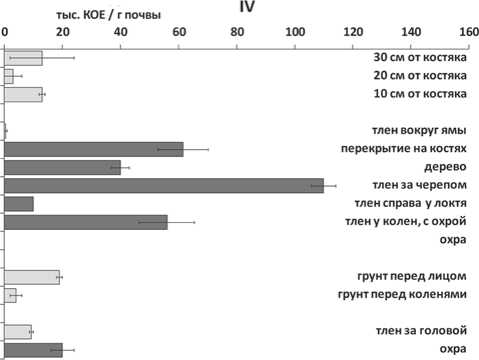

Таким образом, исключительно высокими величинами численности КОЕ кератинолитических грибов характеризовались образцы погребального грунта из новотиторовского погребения № 7 кургана № 6. Кроме того, было выявлено, что тлены, обладающие окраской – черной, бурой, коричневой или розовой, – характеризуются значительно большей численностью КОЕ кератинолитических грибов по сравнению с неокрашенными и белыми тленами. Повышенная численность КОЕ данной группы в значительной части случаев наблюдается и в образцах тленов на древесине, в связи с чем была проведена статистическая

Рис. 2. Курганный могильник Бейсужек 35. Распределение численности КОЕ кератинолитических грибов в погребальных грунтах

I – светлоокрашенные и белые тлены; II – тлены с интенсивной окраской, со следами древесины или охры

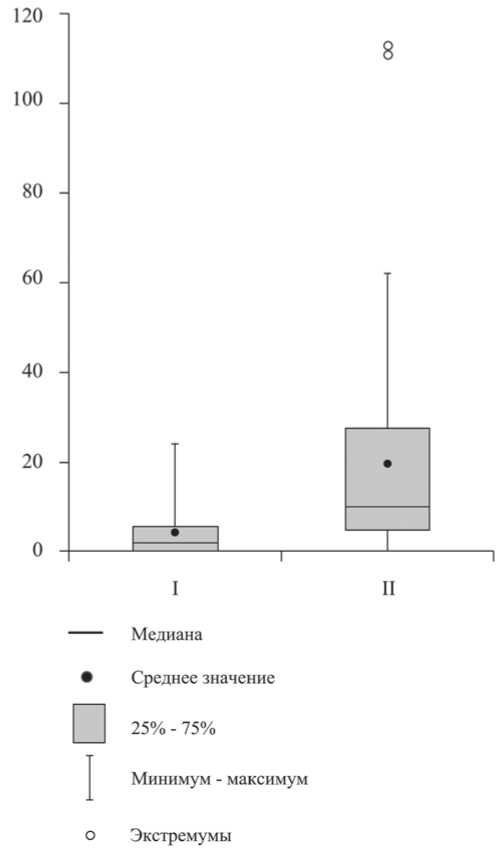

Рис. 3. Примеры тленов из погребений курганного могильника Бейсужек 35

а – белесый тлен из раннекатакомбного погребения № 7 кургана № 2; б – бурый тлен из новотиторовского погребения № 7 кургана № 6

обработка результатов микробиологического анализа погребальных грунтов курганного могильника Бейсужек 35. Все образцы грунта были объединены в две группы, одна из которых включала неокрашенные и белые тлены, а вторая – тлены интенсивной окраски и тлены на древесине. В качестве графической иллюстрации результатов статистических расчетов была использована диаграмма Box & Whisker Plot ( Куприенко и др. , 2009), обеспечивающая большую диагностическую и описательную информацию об исследуемой совокупности эмпирических данных (рис. 2). Минимальные значения численности КОЕ кератинолитических грибов, равные 0, были одинаковы для обеих групп, поскольку и в той, и в другой группе присутствовали образцы погребального грунта без кератинолитических грибов. Однако в группе светлоокрашенных грунтов подобные образцы составляли четвертую часть всей выборки, при этом половина показателей от 25 до 75 % выборки распределялась в интервале 0–6 тыс. КОЕ / г почвы. Для группы интенсивно окрашенных грунтов 25 % выборки, включающие наименьшие ее величины, варьировали от 0 до 5 тыс. КОЕ / г почвы, тогда как половина выборки от 25 до 75 % соответствовала интервалу 5–28 тыс. КОЕ / г почвы. В целом пределы варьирования численности кератинолитических грибов в группе интенсивно окрашенных тленов были значительно шире по сравнению с группой неокрашенных и белых тленов, даже без учета экстремальных значений данного показателя.

Заключение

Микробиологический анализ образцов тлена из погребений эпохи бронзы курганного могильника Бейсужек 35 позволил выявить наличие кератинолитических грибов в 25 из 34 образцов. На настоящий момент можно на уровне тенденции говорить о том, что наличие тлена интенсивной бурой и темной окраски указывает на исходное присутствие изделий из шерсти или кожи в убранстве погребального ложа. Высокая численность кератинолитиков на остатках деревянных конструкций может свидетельствовать об использовании кож или шерстяных попон при обустройстве перекрытия могилы. В образцах неокрашенного или белесого тлена (рис. 3: а ) численность микроорганизмов данной группы была значительно ниже. Среди всех рассмотренных культур экстремально высокой численностью КОЕ кератинолитических грибов характеризовались бурые тлены из погребения новотиторовской культуры № 7 кургана № 6 (рис. 3: б ).

Список литературы Микробиологическое выявление субстратов животного происхождения в погребальных подстилках эпохи бронзы

- Алтынбекова Д. К., 2015. Консервация и реставрация археологического текстиля из потревоженных алтайских курганов раннего железного века//ПА. № 3 (13). С. 31-53.

- Бусова В. С., 2017. Текстиль из курганов скифского времени в долине реки Ээрбек (Центральная Тува)//ПА. № 3 (21). С. 318-328.

- Визгалова М. Ю., Орфинская О. В., Синицына Н. П., Федотова Ю. В., 2015. Реставрация и исследования археологического текстиля периода Золотой Орды из захоронения булгарской женщины (конец XIV в.)//ПА. № 3 (13). С. 74-91.

- Демкин В. А., Демкина Т. С., Удальцов С. Н., 2014. Реконструкция погребальной пищи в глиняных сосудах из курганных захоронений с использованием фосфатного и микробиологического методов//ВААЭ. № 2 (25). С. 148-159.

- Дмитриев Е. А., 1995. Математическая статистика в почвоведении. М.: МГУ. 320 с.

- Елкина И. И., 2008. Волосники XVI-XVII вв. из погребений Зачатьевского монастыря в Москве//РА. № 2. С. 142-149.

- Клещенко А.А., 2017. Отчет о раскопках курганов № 2, 3, 4, 5 и 6 курганной группы «Бейсужек 35» в Кореновском районе Краснодарского края в 2017 году//Архив ИА РАН. Р-1 б/н.

- Куприенко Н. В., Пономарева О. А., Тихонов Д. В., 2009.Статистика. Методы анализа распределений. Выборочное наблюдение: учеб. пособие. 3-е изд. СПб.: Политехн. ун-т. 138 с.

- Методы почвенной микробиологии и биохимии: учеб. пособие/Ред. Д. Г. Звягинцев. 2-е изд., перераб. и доп. М.: МГУ, 1991. 304 с.

- Орфинская О. В., 2011. Исследование фРАгментов текстиля с Торецкого поселения XV в.//РА. № 4. С. 152-154.

- Орфинская О. В., 2015. Проблемы реконструкции одежды на основе результатов исследования археологического текстиля//ПА. № 3 (13). С. 17-30.

- Павлова Н. А., 2012. Текстиль в марийских и мордовских погребениях XVI-XIX вв. (по материалам Государственного исторического музея).//РА. № 4. С 130-140.

- Павлова Н. А., 2013. Текстиль Миряковского могильника//Вестник Московского университета. Серия 8: История. № 1. С. 125-152.

- Пахунов А. С., Елкина И. И., Дэвлет Е. Г., Вагнер М., ТаРАсов П. Е., 2017. Шерстяные ткани Мощевой Балки и могильника Янхай//РА. № 3. С. 46-56.

- Полосьмак Н. В., 2011. История, вышитая шерстью//Наука из первых рук. № 2 (38). С. 112-133.

- Пупкова М. А., 2010. Определение кератинолитической активности некоторых микромицетов (обзор)//Проблемы медицинской микологии. Т. 12. № 2. С. 53-59.

- Текстиль эпохи бронзы Евразийских степей/Отв. ред. Н. И. Шишлина. М.: ГИМ, 1999. 253 с. (Труды ГИМ; вып. 109.)

- Трифонов В. А., Шишлина Н. И., Чернова О. Ф., Севастьянов В. С., Ван Дер Плихт Й., Голенищев Ф. Н., 2018. «Шуба» эпохи ранней бронзы из дольмена у станицы Царская (1898 г.) на Северо-Западном Кавказе: методика и результаты комплексного исследования//РА. № 1. С. 118-134.

- Шайхиев И. Г., 2017. Шерсть и отходы ее производства в качестве сорбционных материалов//Вестник технологического университета. Т. 20. № 21. С. 139-150.

- Щербакова Е. Е., 2010. Текстиль из мужского погребения кургана Ц-160 в Гнёздове//РА. № 1. С. 82-93.

- Gupta R., Ramnani P.,2006. Microbial keratinases and their perspective applications: an overview//Appl. Microbiol. Biotechnol. Vol. 70, iss.1. P. 21-33.

- Marchisio V. F., 2000. Keratinophilic fungi: Their role in nature and degradation of keratinic substrates//Biology of Dermatophytes and other Keratinophilic Fungi/Eds: R. K. S. Kushwaha, J. Guarro. Bilbao: RevistaIberoamericana de Micologia. P. 86-92.

- Monod M., 2008. Secreted Proteases from Dermatophytes//Mycopathologia. Vol. 166. Iss. 5-6. P. 285-294.