Микробная биомасса и оценка устойчивости агропочв при применении различных технологий обработки

Автор: Белоусов А.А., Белоусова Е.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Статья в выпуске: 4, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – оценить количественные изменения углерода микробной биомассы, базального дыхания и устойчивости агрочернозема (по величине метаболического коэффициента) при использовании отвального и поверхностных приемов обработки в условиях Красноярской лесостепи. Наблюдения проводились в посевах производственного опыта, заложенного в СПК «Шилинское» в Красноярской лесостепи (56°37’ с. ш.; 93°12’ в. д). Объект исследования – чернозем выщелоченный среднегумусный среднемощный сильносмытый легкоглинистый на краснобурой глине, который характеризовался: средним содержанием гумуса – 5,9 %, нейтральной реакцией (рНН2О = 6,8), высокой суммой поглощенных оснований – от 60 до 62 ммоль/100 г почвы. Полевые наблюдения проведены в следующих вариантах: 1) зяблевая вспашка (отвальная); 2) поверхностное дискование; 3) нулевая технология. Динамика углерода микробной биомассы в течение наблюдаемых периодов имела многовершинный характер с преимущественными максимумами в середине лета. За годы наблюдений достоверно определяющим содержание углерода микробной биомассы оказался фактор «сроки» (40,8 % общей дисперсии). Формирование микробного пула углерода определялось факторами «приемы обработки» и «взаимодействие». Их общий вклад составил 71 %. Скорость базального дыхания отмечалась достоверно высокими значениями в условиях отвальной вспашки. Пики активности приходились как на начало вегетационных периодов, так и на их окончание. Основное влияние на интенсивность продуцирования углекислоты оказывали температура (r = 0,74) и влажность почвы (r = –0,77). Значения метаболических коэффициентов свидетельствовали об отсутствии «стрессовых» нарушений микробного сообщества в условиях применяемых способов обработки агрочерноземов.

Безотвальные технологии обработки почвы, углерод микробной биомассы, базальное дыхание, субстрат-индуцированное дыхание, метаболический коэффициент

Короткий адрес: https://sciup.org/140309729

IDR: 140309729 | УДК: 631.461: 631.51.01 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-4-75-89

Текст научной статьи Микробная биомасса и оценка устойчивости агропочв при применении различных технологий обработки

Введение. Актуальность исследований, направленных на изучение почвенной биоты, во многом детерминируется ее значимостью в формировании устойчивости («здоровья») почвы, а также функционале почвенного биома, определяющего продуктивность растений. Почвенные микроорганизмы, стимулируя процессы катаболизма органического вещества, образующегося в агроландшафтах в результате фотосинтеза, обеспечивают сельскохозяйственные культуры элементами минерального питания [1–5]. Почвенная биота, прежде всего, выступает в роли регулятора циклов биофильных элементов (азота, углерода, фосфора и др.), что предопределяет многоступенчатость и пролон-гированность их использования [6]. Агрогенное воздействие существенно трансформирует направленность процессов синтеза и минерализации органического углерода в почве. Как следствие, энтропия органического вещества почв приводит к достоверному снижению плодородия и в конечном итоге обусловливает риски обеспечения продовольственной безопасности.

Вектор воздействия технологий обработок почв на содержание органического углерода в почве может быть разнонаправленным и зависеть от многих факторов [7–9]. Согласно известной структурной системе органического вещества, быстро вовлекаемая в превращения лабильная фракция органического углерода выполняет первостепенную роль в формировании эффективного плодородия и оперативно откликается на изменения в системе земледелия из-за непродолжительного времени оборота [10–12]. Соответственно, она может информировать о происходящей реструктуризации органических соединений в почве.

Одним из ключевых пулов лабильного органического вещества является микробная биомасса, количественные оценки которой сопряженно отражают как концентрации легкоминерализуемого органического вещества, так и их участие в трансформационных процессах [13]. В целом содержание микробной биомассы характеризует степень биогенности почвы и является одним из индикаторов биологического качества почвенного органического вещества – способности поддерживать разнообразные биологические функции [14]. Более того, микробная биомасса - бесценный фактор жизни почвы, а ее запасы, активность и структура являются необходимыми характеристиками в агроэкологических исследованиях [15]. В агроландшафтах микробная биомасса может находиться как в активном, так и в пассивном состоянии, что обусловлено реверсивностью влияния агроэкологических факторов на почвенную биоту.

Углерод микробной биомассы (С мб ) - незаменимый компонент почвенного органического углерода, показатель его качества и сохранности в почве [16]. По сведениям разных авторов, величина С мб /С орг в почвах варьирует в очень широких пределах: от 0,1 до 70 % [17]. Но в большинстве исследований показатель С мб /С орг составляет 1-10 % [6]. Следует отметить, что скорость оборачиваемости микробной биомассы составляет 0,5–2,0 лет, а органического вещества почвы - более 20 лет. Поэтому изменения, происходящие с микробной биомассой (в частности, ее уменьшение), характеризуют и дальнейшее поведение органического вещества почв.

Нормирование антропогенных нагрузок на окружающую среду - одна из важнейших составных частей управления природопользованием. Соблюдение экологических нормативов может обеспечить устойчивое функционирование почвы, достижение равновесия между негативным антропогенным влиянием и способностью почвы к восстановлению [17]. Известно, что антропогенное воздействие, причем, как сельскохозяйственное, так и техногенное, провоцирует уменьшение активности почвенного микробиома и снижение микробной биомассы. По мнению [2], показателем устойчивости микробного сообщества почвы может служить отношение скорости базального дыхания к биомассе микроорганизмов - микробный метаболический коэффициент, с уменьшением величины которого экосистема становится более устойчивой.

Органическое вещество подвержено сильному антропогенному воздействию, поэтому количество лабильного вещества часто находится в минимуме, что отрицательно сказывается на уровне устойчивости. Отсюда почвенные микроорганизмы испытывают дефицит легкодоступного органического углерода и энергии, поэтому исследование, направленное на изучение агроприемов, стабилизирующих органический углерод в почве, очень актуально. В результате обработки почвы нарушается дискретность микробных сообществ, что связано с перемешиванием почвенных слоев (отвальная вспашка) и их перемещением, а также резким изменением водно-воздушного, теплового и других режимов почвы [17]. В почвах агроценозов размеры накопления микробной массы и биогенных элементов в ней зависят в большей степени от вида возделываемой культуры и севооборотов, системы удобрений, чем от физико-химических характеристик почвы. В течение вегетационного сезона микробная биомасса может несколько раз уменьшаться (до 30 %) при отмирании во время засухи или увеличиваться на такую же величину при благоприятных условиях. Соответственно, около 50–100 кг/га азота и 10– 15 кг/га фосфора могут быть выделены из мик-робобиомассы в почву. Увеличение микробной массы вызывает снижение доступности усвояемых форм азота и фосфора в почве. Исследованиями [15, 16] установлено, что в пахотном слое черноземов Красноярской лесостепи содержание микробной биомассы меняется в пределах 1,5–3,0 т С/га. Почвы земледельческой зоны Красноярского края формируются в условиях резко континентального климата, определяя продолжительность периода биологической активности. Используемые в производстве технологии обработки в связи с современными концепциями должны не только обеспечивать сельскохозяйственные культуры базовыми условиями для формирования продуктивности, но и способствовать формированию устойчивого гетерогенного полифункционального пула органического вещества почвы. Поэтому исследования, направленные на решения этой задачи, являются актуальными [18].

Цель исследования - оценить количественные изменения углерода микробной биомассы, базального дыхания и устойчивости агрочернозема (по величине метаболического коэффициента) при использовании отвального и поверхностных приемов обработки в условиях Красноярской лесостепи.

Объекты и методы. Место проведения и год закладки опыта: СПК «Шилинское», Красноярская лесостепь (56°37’ с.ш. и 93°12’ в.д) на стационаре в контурах производственных посевов в 2006 г. Изучение влияния бесплужных способов обработки почвы на показатели обеспеченности почвы лабильным органическим веществом (Смб) и уровнем устойчивости (qСО2) проводилось на восьмой-десятый год наблюдений. Исследования проводили в структуре следующего севооборота: чистый (химический) пар – яровая пшеница – яровая пшеница – овес – рапс – яровая пшеница.

Схема опыта: 1 – зяблевая вспашка (отвальная); 2 – поверхностное дискование (минимальная обработка); 3 – прямой посев (нулевая обработка).

Зяблевая вспашка проводилась в осенний период 2012 г. на глубину 20–22 см. Посев яровой пшеницы и овса в 2013–2015 гг. осуществлялся стерневой сеялкой СС-6 с одновременным припосевным внесением нитроаммофоски.

Поверхностное дискование почвы реализовывали при помощи СКС-3,2. Обработка почвы проводилась сошниками с расположенными горизонтально дисками посевного комплекса на глубину 4–5 см.

Опытные участки посевов, с применением нулевой технологии, обрабатывали баковой смесью из гербицидов «Топик» и «Ковбой», фунгицида «Альто Супер» и инсектицида «Карате». Использовали комбинированный агрегат СС-6 без предварительной подготовки почвы с механическим высевом семян.

Объект исследований – чернозем выщелоченный среднегумусный среднемощный силь-носмытый легкоглинистый на красно-бурой глине, который характеризовался средним содержанием гумуса – 5,9 %; нейтральной реакцией – рН Н 2 О = 6,8; высокой суммой поглощенных оснований – от 60 до 62 ммоль/100 г почвы.

Отбор почвенных проб осуществлялся из слоев 0–5 и 5–20 см методом змейки в сроки, приуроченные к основным фазам онтогенеза зерновых культур. Число точек опробования в пределах реперного участка – 15 индивидуальных единиц.

Климатическую норму учитывали за период 1981–2010 гг. согласно регламенту Всемирной метеорологической организации (ВМО). Динамика метеорологических показателей, сформировавшихся на территории стационара, представлена в таблице 1.

Основные метеорологические показатели вегетационных сезонов The main meteorological indicators of the growing seasons

Таблица 1

|

Год |

Месяц |

Сумма за период ∑t > 10 °С |

||||

|

май |

июнь |

июль |

август |

сентябрь |

||

|

Средняя температура воздуха, °С |

||||||

|

2013 |

7,2 |

15,0 |

18,6 |

16,5 |

6,5 |

1537 |

|

2014 |

6,8 |

16,0 |

19,2 |

15,9 |

6,5 |

1568 |

|

2015 |

10,9 |

17,0 |

19,9 |

16,5 |

7,9 |

1638 |

|

Норма (1981–2010 гг.) |

9,5 |

17,5 |

19,1 |

16,4 |

8,9 |

1809 |

|

Осадки, мм |

||||||

|

2013 |

103,8 |

60,2 |

50,5 |

93,9 |

58,7 |

367 |

|

2014 |

53,5 |

50,4 |

89,4 |

74,9 |

32,4 |

300 |

|

2015 |

30,9 |

32,6 |

68,5 |

62,9 |

75,4 |

270 |

|

Норма (1981–2010 гг.) |

40 |

52 |

69 |

81 |

39 |

216 |

|

ГТК |

||||||

|

2013 |

4,6 |

1,3 |

0,9 |

1,8 |

3,0 |

2,3 |

|

2014 |

2,5 |

1,0 |

1,5 |

1,5 |

1,6 |

1,9 |

|

2015 |

0,9 |

1,0 |

1,2 |

1,6 |

2,8 |

1,3 |

|

Норма (1981–2010 гг.) |

1,3 |

1,0 |

1,2 |

1,6 |

1,4 |

1,3 |

Метеорологическими особенностями периода активной вегетации в 2013 г. были следующие. Температура воздуха оценивалась в среднем ниже нормы. Количество осадков превышало средние многолетние значения. Сезон 2014 г. выделялся большим накоплением тепла и соответствовал норме. Количество осадков неоднородно распределялось по сезону. На протяжении большинства месяцев теплого периода 2014 г. увлажнение было несколько выше нормы, но ниже, чем в предыдущий сезон. Погодные условия вегетационного периода 2015 г. в целом были более благоприятными для продукционного процесса сельскохозяйственных культур. Фиксировалось значимое превышение среднемесячных температур относительно нормы. Количество выпавших осадков соответствовало средним многолетним значениям, за исключением июня, когда их значения были меньше нормы.

Химические и физико-химические показатели получены общепринятыми методами [19]. В подготовленных образцах определяли органический углерод по Тюрину (С орг ), подвижные гумусовые вещества экстрагировали последовательной обработкой навески почвы (5 г) дистиллированной водой в соотношении 1 : 5 и 0,1 н. NaOH в соотношении 1 : 20. Содержание углерода водорастворимого органического вещества (С H 2 O ) определяли по Тюрину, щелочнорастворимого углерода (С 0,1 NaOH ) – по И.В. Тюрину в модификации В.В. Пономаревой, Т.А. Плотниковой [20], углерод микробной биомассы устанавливали путем пересчета скорости субстрат-индуцированного дыхания по формуле: C мб (мкг С/г) = (мкл СО 2 /г почвы /ч) ∙ 40,04 + 0,37 [21], Базальное дыхание почвы определяли по скорости выделения СО 2 почвой за 8–10 часов ее инкубации при 22 °С и 60 % ПВ. Определение скорости продуцирования СО 2 проводили, как описано для определения СИД, только вместо раствора глюкозы в почву вносили воду. Скорость базального дыхания выражали в мкг С-СО 2 /г/час. Микробный метаболический коэффициент рассчитывали как отношение скорости базального дыхания к микробной биомассе: БД/С мик = qCО 2 (мкг С-СО 2 /мгС мик /ч). Коэффициент устойчивости микробного сообщества (коэффициент микробного дыхания) почвы определяли расчетным путем: QR = БД/СИД [3].

Статистический анализ данных проводили с использованием пакета программ MS Excel и Statistica: для оценки зависимости между количественными показателями использовали критерий корреляции Пирсона; для сравнения средних по вариантам обработки почвы применяли t-тест на уровне значимости p < 0,05. Множественные уравнения регрессии получены с учетом предварительного отбора (отсеивания) факторов для включения их в математическую модель. Исходили из правила о невозможности включать в модель факторы, тесно связанные друг с другом. Значения β-коэффициента показывали степень и направленность влияния вариации фактора x i на вариацию результативного признака у, при отвлечении от сопутствующей вариации других факторов, входящих в уравнение, показатель β2 – долю влияния каждого фактора в отдельности на вариацию у (динамику активности инвертазы).

Результаты и их обсуждение. Увеличение почвенного органического углерода в системах земледелия зависит от вносимого в почву органического материала, его характеристик и разложения микроорганизмами. Органическое вещество является основным средством жизни углерода для почвенных микроорганизмов. После минерализации часть углерода, содержащегося в органических соединениях почвы, используется для роста и развития растений, а остаток выделяется в виде углекислого газа и возвращается в атмосферу. Известно, что органическое вещество поверхностного слоя почвы выполняет существенную роль для борьбы с эрозией, инфильтрации воды и сохранения питательных элементов. Именно поэтому в наших исследованиях мы сосредоточили свое внимание на изучении поверхностного 0–5 см слоя, а также основной части гумусового горизонта – 5–20 см.

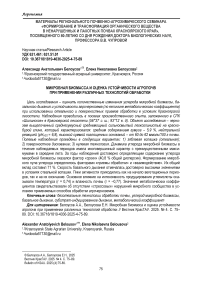

Анализ динамики показал, что уровень иммобилизации углерода микробной биомассой в условиях отвальной обработки в слое 0–5 см от мая к июню значимо сокращался, а далее, к осени, наблюдалась стабилизация (рис.). В нижележащем слое (5–20 см) от мая к июню фиксировалась подобная тенденция с достоверным снижением ассимиляции углерода микроорганизмами к сентябрю.

2013 2014 2015

0-5 см 5-20 см

Динамика содержания углерода микробной биомассы в условиях отвальной вспашки (А), минимальной обработки (Б) и нулевой технологии (В), n = 15 (2013–2015 гг.)

Dynamics of carbon content of microbial biomass under conditions of dump plowing (A), minimal processing (Б) and zero technology (В), n = 15 (2013–2015)

В последующие вегетационные сезоны (2014–2015 гг.) содержание углерода микробной биомассы в слое 5–20 см всегда статистически значимо превышало поверхностный слой от-вально обрабатываемого агрочернозема. Агроэкологическими факторами, определившими описанную динамику содержания микробного угле- рода, оказались гидротермические условия, направленность процессов трансформации подвижных органических соединений, а также уровень микробного дыхания почвы. Причем в верхнем слое зависимость прежде всего определялась поступлением тепловых ресурсов (r = 0,69), а в подсеменном – существенное влияние оказыва- ла влажность (r = –0,73). Обратная корреляция с уровнем увлажнения свидетельствовала о высокой вероятности влияния доступной влаги на процессы микробного дыхания. Данная гипотеза подтверждается сильной положительной связью между Смб, температурой и скоростью базального дыхания (r = 0,63–0,75).

Оценивая ход изменений углерода микробной биомассы в течение наблюдаемых периодов, следует отметить, что его динамика имела многовершинный характер с преимущественными максимумами в середине лета. Вероятно, обозначенное было обусловлено оптимальными гидротермическими ресурсами в слое 5–20 см и, как следствие, стремительным размножением r-стратегов в динамично меняющихся условиях этого периода. Также известно, что при трансформации растительного материала с широким отношением C : N он более чувствителен к уровню увлажнения почвы. Отсюда важно понимание роли почвенной влаги, аккумулирующейся в подсеменном слое при отвальной вспашке в процессах иммобилизации-минерализации лабильного углерода. По-видимому, при интенсивном рыхлении почвы повышалась подвижность и транспорт субстратов и ферментов, активизировалась физиологическая активность микроорганизмов, разрушались физические барьеры между порами, заселенными бактериями, грибами и органическими субстратами, усиливалась сорбция почвенной влаги растительными остатками из окружающих микрозон и ее удержание [8].

Таким образом, отвальная вспашка приводила к существенной колеблемости биомассы микроорганизмов во времени. Вероятно, это обусловлено неоднородностью условий в почве, которые по принципу «причина – следствие» являются результатом отвальной обработки. Далее рассмотрим направленность динамики углерода микробной биомассы при использовании бесплужных технологий обработки.

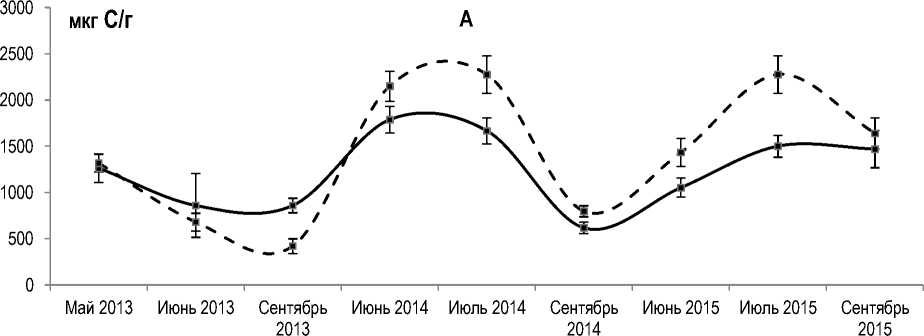

В условиях минимальной обработки, в начале сезона 2013 г., уровень иммобилизации углерода плазмой микроорганизмов был существенно ниже в сравнении с почвой варианта, где использовался отвальный плуг. Более того, результаты двухфакторного дисперсионного анализа указывали на значимое влияние тех условий, которые собственно сформировались при воздействии поверхностного дискования в слое 5–20 см. Тогда как в надсеменном слое это участие было «следовым», однако в последующие годы наблюдений доля участия фактора «обработки» повышалась (табл. 2).

Таблица 2

Зависимость динамики углерода микробной биомассы от исследуемых факторов (2013–2015 гг.) (n = 15)

Dependence of the carbon dynamics of microbial biomass on the studied factors (2013–2015) (n = 15)

|

Способ обработки почвы |

Слой, см |

Уравнение регрессии |

|

1 |

2 |

3 |

|

Отвальная |

0–5 |

у = 211,93 + 1,59 (С NaOH ) + 24,62 (Т) – 49,56 (qCO 2 ) β2 = 13,0 18,5 ** 13,7 R = 0,81; R2 = 0,66; p < 0,0013 |

|

5–20 |

у = 2770,49 + 32,46 (С Н 2 О ) – 71,48 (влажность) β2 = 10,2 35,0 R = 0,78; R2 = 0,61; p < 0,003 |

|

|

Минимальная |

0–5 |

у = 2961,11 – 46,50 (С Н 2 О ) – 115,36 (qCO 2 ) β2 = 19,4 20,2 R = 0,79; R2 = 0,63; p < 0,025 |

|

5–20 |

у = 1899,80 – 32,03 (Влажность) + 107,89 (БД) β2 = 4,0 19,4 R = 0,55; R2 = 0,3; p < 0,02 |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

|

Нулевая |

0–5 |

у = 1411,17 – 188,25 (qCO 2 ) + 152,15 (БД) β2 = 81,0 14,0 R = 0,94; R2 = 0,89; p < 0,000 |

|

5–20 |

у = 2383,95 – 10,75 (С Н2О ) – 2,159 (С NaOH ) – 64,96 (qCO 2 ) β2 = 8,4 13,7 16,0 R = 0,87; R2 = 0,76; p < 0,000 |

Здесь и далее: у – динамика углерода микробной биомассы, мкг С/г; β2 – доля влияния каждого фактора в отдельности на вариацию у, %; R – коэффициент множественной корреляции; R2 – коэффициент множественной детерминации; p – уровень значимости; (**) – статистически достоверное влияние.

Важно отметить, что изменение накопления углерода микробной биомассы при использовании минимальной обработки было наиболее контрастным в первый год исследований. Причем в середине лета 2013 г. в слое 0–5 см ассимиляция С мб характеризовалась минимальными значениями, а в слое 5–20 см, напротив, максимальными за весь период исследований. Здесь необходимо акцентировать внимание на том, что при использовании поверхностного дискования фактор «взаимодействие» оказывал максимальное влияние на процессы иммобилизации углерода клетками микроорганизмов (см. табл. 2). Отсюда следует, что дифференциация почвенных слоев, вызванная дискованием горизонтальными сошниками слоя 0–5 см, весьма значимо меняла условия для процессов превращений микробного углерода.

Таким образом, в рассматриваемый период в надсеменном слое складывались условия, благоприятные для минерализации некромассы. О чем свидетельствовало значимое высвобождение водорастворимых органических соединений (r = –0,75) и существенное увеличение метаболического коэффициента относительно прохладного весеннего периода (r = –0,71). В нижележащем слое (5–20 см) активная аккумуляция углерода микроорганизмами свидетельствовала о благоприятных условиях формирования пула лабильного углерода почвы. По сути это указывало на справедливость предположений о том, что при сохранении почвы в естественном сложении уровень общей микробной биомассы должен повышаться, создавая резерв легкоминерализуемого органического вещества. Более того, результаты множественного корреляционного анализа продемонстрировали значительную долю в структуре микробной биомассы, ее активной части (см. табл. 2).

Следовательно, можно свидетельствовать о положительном влиянии минимальной технологии обработки в формировании фонда лабильного углерода в необрабатываемой части корнеобитаемого слоя почвы исследуемого агрочернозема. Аналогичная закономерность прослеживалась и далее, в сезоне 2014–2015 гг.

К окончанию периодов активной вегетации наблюдалась обратная картина уровней иммобилизации углерода в сравниваемых слоях. В целом следует отметить, что на протяжении второго и третьего годов исследований фиксировалось выравнивание степени аккумуляции С мб в верхнем слое почвы. Депрессия содержания углерода микробной биомассы к окончанию вегетационных сезонов в слое 5–20 см обусловлена торможением биологических процессов в почве в связи со снижением среднесуточных температур, которые выражены сильнее в данном слое почвы.

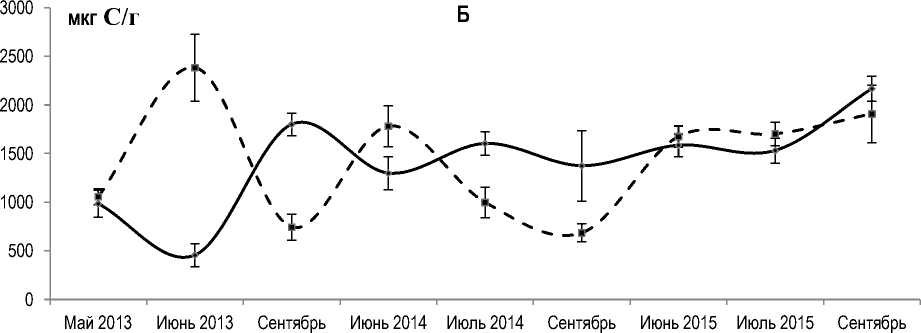

Относительно более постоянные результаты в содержании и уровне динамики углерода микробной биомассы были выявлены в варианте с нулевой обработкой почвы (см. рис.).

В поверхностном слое почвы, где использовалась технология прямого посева, уровень внутрисезонной динамики был отчетливо выражен с максимумами во второй половине вегетационных сезонов. Первые два года наблюдений характеризовались более активной иммобилизацией углерода верхнего 0–5 см слоя. В сезоне 2013 г. динамика отличалась восходящей кривой, достигая значений > 1500 мкг/г к окончанию вегетационного периода. Результаты множественного корреляционного анализа показали, что определяющим фактором трансформации микробного углерода были процессы дыхания, вероятно, детерминируемые отношением C : N самой почвы, а также растительных остатков злаковых культур, мульчирующих поверхностный слой. В целом аналогичная тенденция обнаруживалась и в течение 2014 г., однако к его окончанию был зафиксирован существенный спад ассимиляции углерода в рассматриваемых слоях почвы. Далее, в период вегетации 2015 г., максимумы иммобилизации углерода наблюдались в слое 5–20 см, также определяемые процессами метаболической активности (r = –0,73) и трансформациями подвижных (СН2О и СNaOH) органических соединений (r = –0,69…–0,72).

Отсюда проведенный анализ позволяет связать сезонные изменения накопления Смб с воздействием как трофических, так и метеорологических факторов. Характер сезонной динамики роста и депрессии микроорганизмов в исследуемых вариантах свидетельствует о существовании единых внутренних и внешних механизмов, регулирующих сукцессионные изменения микробного сообщества. Основываясь на существующих в настоящее время экологических концепциях, можно полагать, что выявленные в наших исследованиях динамические изменения накопления С-биомассы связаны с изменениями в структуре почвенного микробного комплекса.

Обобщая результаты уровня иммобилизации углерода в почве вариантов опыта, обратимся к данным дисперсионного анализа (табл. 3). В таблице представлена информация о степени влияния изучаемых факторов на изменчивость микробного углерода в исследуемом агрочерноземе. Эти сведения важны с точки зрения понимания того, как можно управлять системой агроландшафтов с точки зрения функционирования почвенной биоты. Так, например, при существенном влиянии обработки почвы на флуктуации С мб агротехнолог сделает выбор в пользу того приема обработки, который будет способствовать аккумуляции всех пулов микробного углерода: общего, активного, покоящегося и мертвого. В случае преимущественного влияния фактора «динамика» (сроки) основной акцент необходимо будет сделать на регулировании гидротермических условий в педоценозе и других параметров, влияющих на внутрисезонную динамику.

Таблица 3

Оценка вклада агроэкологических факторов в изменение С мб агрочернозема Assessment of the contribution of agroecological factors to the change in the C mb of agrochernozem

|

Период |

Фактор |

Уровень значимости – р |

Показатель степени влияния – ПСВ, % |

||

|

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

||

|

2013–2015 гг. |

Приемы обработки (А) |

0,00* |

0,00* |

3,3 |

7,4 |

|

Динамика (сроки) (В) |

0,00* |

0,00* |

40,8 |

43,2 |

|

|

Взаимодействие (АВ) |

0,00* |

0,00* |

30,2 |

33,2 |

|

|

Неучитываемые факторы |

25,7 |

16,2 |

|||

|

2013 г. |

Приемы обработки (А) |

0,37 |

0,00* |

0,4 |

33,1 |

|

Динамика (сроки) (В) |

0,00* |

0,00* |

25,6 |

17,3 |

|

|

Взаимодействие (АВ) |

0,00* |

0,00* |

46,9 |

36,1 |

|

|

Неучитываемые факторы |

27,1 |

13,5 |

|||

|

2014 г. |

Приемы обработки (А) |

0,00* |

0,00* |

8,7 |

25,8 |

|

Динамика (сроки) (В) |

0,00* |

0,00* |

41,1 |

36,3 |

|

|

Взаимодействие (АВ) |

0,00* |

0,00* |

31,0 |

21,2 |

|

|

Неучитываемые факторы |

19,2 |

16,7 |

|||

|

2015 г. |

Приемы обработки (А) |

0,00* |

0,00* |

17,7 |

3,6 |

|

Динамика (сроки) (В) |

0,00* |

0,00* |

27,8 |

12,8 |

|

|

Взаимодействие (АВ) |

0,00* |

0,00* |

20,4 |

15,0 |

|

|

Неучитываемые факторы |

34,1 |

68,6 |

|||

*Данные достоверны.

В целом за годы наблюдений фактором (40,8 % общей дисперсии), определяющим содержание углерода микробной биомассы, оказались «сроки». С учетом «взаимодействия» с фактором «приемы обработки» их общий вклад составил 71 %. Обозначенная тенденция отмечалась для обоих сравниваемых слоев.

В первый год наблюдений (2013) было обнаружено, что изменения углерода микробной биомассы в слое 0–5 см в большей степени (46,9 %) были связаны с динамической сменой условий среды, накладывающейся на особенности, обусловленные приемами обработки почвы. В последующие два сезона фиксировалось снижение доли влияния фактора «взаимодействие». Роль фактора «приемы обработки» почвы от 2013 до 2015 г. повышалась в слое 0–5 см и сокращалась в нижележащем. Таким образом, предполагаем, чем дальше уходит время после проведенной обработки, тем большее влияние она оказывает на трансформацию C мб. Доля участия не учитываемых в опыте факторов составила за период наблюдений от 13,5 до 68,6 %, что свидетельствует о существенной многофакторности и комплексности влияния условий, обусловливающих

Таблица 4

Значения базального дыхания (БД), метаболического коэффициента (qCO 2 ) и коэффициента микробного дыхания (Q R )

Values of basal respiration (BR), metabolic coefficient (qCO 2 )

and microbial respiration coefficient (Q R )

характер и направленность дисперсии углерода микробной биомассы.

Широко используемыми показателями активности почвенного микробного сообщества являются микробная биомасса, базальное (фоновое) дыхание почвенных микроорганизмов, а также их производные. Так, например, микробный метаболический коэффициент (qCO 2 ), представляющий собой отношение базального дыхания почвенных микроорганизмов к их биомассе, может служить показателем нарушения в почвенной системе. Высокое значение qCO 2 связано с большей скоростью отмирания микробной биомассы, что, в свою очередь, может указывать на потерю углерода почвой [21]. По мнению большинства исследователей, активно использующих значения метаболического коэффициента, он в определенной степени может служить индикатором «качества» и «здоровья» почвы.

Рассмотрим представленные в таблице 4 величины базального дыхания, метаболического коэффициента и коэффициента микробного дыхания агрочернозема в условиях изучаемых технологий обработки в период 2013–2015 гг.

|

Вариант |

Слой, см |

Июнь |

Июль |

Сентябрь |

||||||

|

БД |

qCO 2 |

Q R |

БД |

qCO 2 |

Q R |

БД |

qCO 2 |

Q R |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

2013 г. |

||||||||||

|

1. Отвальная |

0–5 |

3,2 |

2,6 |

0,11 |

4,3 |

9,9 |

0,41 |

1,3 |

1,6 |

0,07 |

|

вспашка (st) |

5–20 |

3,1 |

2,5 |

0,10 |

4,6 |

7,0 |

0,29 |

3,1 |

8,5 |

0,35 |

|

2. Минимальная |

0–5 |

1,6 |

1,7 |

0,07 |

2,1 |

6,3 |

0,26 |

2,0 |

1,1 |

0,05 |

|

обработка |

5–20 |

1,5 |

1,5 |

0,06 |

7,9 |

3,6 |

0,15 |

2,0 |

2,7 |

0,11 |

|

3. Нулевая |

0–5 |

2,1 |

8,2 |

0,34 |

1,0 |

0,9 |

0,03 |

9,2 |

6,0 |

0,25 |

|

обработка |

5–20 |

2,0 |

11,4 |

0,48 |

4,3 |

6,7 |

0,28 |

2,7 |

4,8 |

0,20 |

|

НСР 05 |

0–5 |

0,4 |

1,2 |

0,05 |

0,6 |

0,8 |

0,1 |

0,6 |

1,2 |

0,04 |

|

5–20 |

0,4 |

1,9 |

0,10 |

0,5 |

1,2 |

0,05 |

0,5 |

1,7 |

0,06 |

|

|

2014 г. |

||||||||||

|

1. Отвальная |

0–5 |

3,2 |

1,8 |

0,08 |

5,5 |

3,4 |

0,14 |

4,5 |

7,5 |

0,31 |

|

вспашка (st) |

5–20 |

6,1 |

2,8 |

0,12 |

5,5 |

2,5 |

0,10 |

3,5 |

4,5 |

0,19 |

|

2. Минимальная |

0–5 |

7,4 |

5,9 |

0,24 |

4,4 |

2,8 |

0,11 |

2,1 |

2,0 |

0,08 |

|

обработка |

5–20 |

6,2 |

3,6 |

0,15 |

7,3 |

7,4 |

0,31 |

2,3 |

3,6 |

0,15 |

|

3. Нулевая |

0–5 |

5,8 |

6,0 |

0,25 |

6,1 |

3,6 |

0,15 |

1,8 |

7,3 |

0,31 |

|

обработка |

5–20 |

7,2 |

9,9 |

0,41 |

5,9 |

4,5 |

0,19 |

1,1 |

2,2 |

0,09 |

|

НСР 05 |

0–5 |

1,3 |

1,3 |

0,04 |

0,7 |

0,5 |

0,02 |

0,6 |

1,7 |

0,05 |

|

5–20 |

F

ф

|

1,4 |

0,05 |

1,0 |

0,8 |

0,03 |

0,7 |

1,3 |

0,03 |

|

Окончание табл. 4

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

2015 г. |

||||||||||

|

1. Отвальная |

0–5 |

1,9 |

1,9 |

0,08 |

1,7 |

1,1 |

0,05 |

2,7 |

2,1 |

0,09 |

|

вспашка (st) |

5–20 |

3,1 |

2,3 |

0,09 |

3,3 |

1,9 |

0,08 |

4,4 |

2,8 |

0,12 |

|

2. Минимальная |

0–5 |

3,1 |

2,0 |

0,08 |

3,1 |

2,1 |

0,09 |

2,3 |

1,0 |

0,04 |

|

обработка |

5–20 |

4,1 |

2,4 |

0,10 |

4,1 |

2,4 |

0,10 |

2,3 |

1,3 |

0,05 |

|

3. Нулевая |

0–5 |

2,1 |

1,4 |

0,06 |

2,2 |

2,2 |

0,09 |

2,2 |

1,1 |

0,05 |

|

обработка |

5–20 |

2,4 |

1,5 |

0,06 |

3,2 |

2,5 |

0,10 |

2,9 |

1,5 |

0,06 |

|

НСР 05 |

0–5 |

0,7 |

F

ф

|

F

ф

|

0,7 |

0,6 |

0,02 |

F

ф

|

0,5 |

0,02 |

|

5–20 |

0,9 |

0,6 |

0,03 |

0,6 |

F

ф

|

F

ф

|

0,8 |

0,4 |

0,02 |

|

По мнению исследователей [2, 11], дыхание нативной (необогащенной) почвы (освобожденной от корней растений) обусловлено только микроорганизмами, поэтому его принято называть «базальным» (фоновым), или микробным дыханием почвы. Выделим основные закономерности. Скорость базального дыхания отмечалась достоверно высокими значениями в условиях отвальной вспашки. Причем пики активности приходились как на начало вегетационных периодов, так и на их окончание. Основное влияние на интенсивность продуцирования углекислоты оказывали температура (r = 0,74) и влажность почвы (r = –0,77), свидетельствуя о меньшей физической защищенности органического субстрата, его высокой биодоступности при благоприятных гидротермических условиях данного периода. Отмеченное также может свидетельствовать о положительном влиянии интенсивности выделяемого углекислого газа в процессах фотосинтеза в наиболее важные фазы онтогенеза яровой пшеницы. Применение поверхностного дискования обусловливало относительно равномерные величины БД с преимущественными максимумами в подсеменном слое агрочернозема. При отсутствии интенсивного механического перемешивания почвы наблюдалась слабая биологическая активность корнеобитаемой толщи в течение всего вегетационного сезона 2013 и 2015 гг. Однако был зафиксирован всплеск продуцирования СО 2 в надсеменном слое агрочернозема в середине лета 2014 г.

Таким образом, в условиях бесплужных технологий чаще фиксировалось торможение процессов превращения органических соединений, вероятно обусловленное уменьшением механического заражения почвы микробными клетками, которое происходит при перемешивании ее плугом.

Уровни значений рассматриваемых метаболических коэффициентов свидетельствуют о том, что ни один из применяемых способов обработки почвы не приводил к «сильным» нарушениям физиологического состояния микробного сообщества. В условиях использования отвальной технологии возрастание величины микробного коэффициента было характерно преимущественно к окончанию вегетационных периодов и уборке зерновых культур. Усиление дыхательной активности, возможно, было обусловлено сменой гидротермических условий, которые в цикле высушивание – увлажнение приводили к разрушению микробных клеток и высвобождению из них органических веществ, которые в свою очередь являлись субстратом для окисления. Применение поверхностного дискования практически не вызывало стресса в микробном сообществе, за исключением всплеска в середине сезона 2014 г. в слое 5–20 см, вызванного увеличением осадков и почвенной воды в этот период, а также трансформацией легкоминерализуемых органических соединений (r = –0,60…–0,75). Максимальная степень разбалансированности обнаруживалась при отсутствии механической обработки почвы в сезонах 2013–2014 гг. Достоверные максимумы Q R чаще фиксировались в слое 5–20 см в начале вегетационных периодов и во время уборки зерновых культур в слое 0–5 см. Очевидно, уменьшение интенсивности перемешивания почвы и глубины ее обработки сопровождалось перераспределением поступающего в нее растительного материала злаковых культур в пользу 0–5 см слоя. Кроме того, смещение равновесия микробного сообществ могло быть связано с используемыми средствами защиты растений. По мнению [22], их применение может вызывать необратимые изменения гомеостаза и деградацию биологической составляющей почвы.

Отношение Смик/Сорг служит индикатором доступности органического углерода почвы [2]. Его параметры также используются в качестве индикатора устойчивости почвенной системы и для быстрого распознавания изменений, проис- ходящих под влиянием антропогенной нагрузки. Полученные нами данные в целом коррелируют с оценочными результатами метаболических коэффициентов и укладываются в интервал, характерный для агропочв (табл. 5).

Таблица 5

|

Вариант |

Сроки |

Слой, см |

С мб /С орг |

||

|

2013 |

2014 |

2015 |

|||

|

Отвальная вспашка |

Июнь |

0–5 |

3,0 |

4,2 |

2,3 |

|

5–20 |

3,2 |

5,1 |

3,1 |

||

|

Июль |

0–5 |

2,1 |

4,5 |

3,6 |

|

|

5–20 |

1,7 |

5,4 |

4,9 |

||

|

Сентябрь |

0–5 |

2,1 |

1,3 |

3,1 |

|

|

5–20 |

1,0 |

1,7 |

3,6 |

||

|

Минимальная обработка |

Июнь |

0–5 |

2,1 |

3,1 |

3,6 |

|

5–20 |

2,6 |

4,5 |

4,1 |

||

|

Июль |

0–5 |

1,0 |

3,9 |

3,3 |

|

|

5–20 |

5,7 |

2,4 |

3,8 |

||

|

Сентябрь |

0–5 |

4,0 |

3,1 |

4,9 |

|

|

5–20 |

1,8 |

1,8 |

4,9 |

||

|

Нулевая обработка |

Июнь |

0–5 |

1,2 |

4,0 |

6,4 |

|

5–20 |

0,9 |

3,2 |

7,2 |

||

|

Июль |

0–5 |

4,9 |

5,2 |

3,1 |

|

|

5–20 |

2,7 |

3,7 |

3,9 |

||

|

Сентябрь |

0–5 |

6,4 |

1,2 |

7,2 |

|

|

5–20 |

2,5 |

2,6 |

7,8 |

||

Содержание и динамика С мб /С орг , % в агрочерноземе (n = 15)

Content and dynamics of C mb /C org , % in agrochernozem (n = 15)

За весь анализируемый период максимальная доля закрепления органического углерода в микробной биомассе определялась в почве варианта с использованием нулевой технологии обработки, свидетельствуя о том, что процессы в педоценозе данного варианта были в большей степени направлены в сторону анаболизма, т. е. по пути более эффективного потребления органического субстрата микроорганизмами. В почве, обрабатываемой отвальным плугом, напротив, большая часть органического углерода «катабо-лизировалась» до углекислого газа, демонстрируя стрессовые условия для микроорганизмов.

Заключение. Из исследуемых агроэкологических факторов, определивших динамику содержания микробного углерода, выявлена ведущая роль гидротермических условий, направленности процессов трансформации подвижных органических соединений, а также уровня микробного дыхания почвы. В верхнем слое почвы зависимость определялась поступлением тепловых ресурсов (r = 0,69), а в подсеменном – уровнем увлажнения (r = –0,73). Динамика углерода микробной биомассы в течение наблюдаемых периодов имела многовершинный характер с преимущественными максимумами в середине лета. За годы наблюдений достоверно определяющим содержание углерода микробной биомассы оказался фактор «сроки» (40,8 % общей дисперсии). Формирование микробного пула углерода определялось факторами «приемы обработки» и «взаимодействие». Скорость базального дыхания отмечалась достоверно высокими значениями в условиях отвальной вспашки. Пики активности приходились как на начало вегетационных периодов, так и на их окончание. Основное влияние на интенсивность продуцирования углекислоты оказывали температура (r = 0,74) и влажность почвы (r = –0,77). Значения метаболических коэффициентов сви- детельствовали об отсутствии «стрессовых» нарушений микробного сообщества в условиях применяемых способов обработки агрочерноземов. Максимальная доля закрепления органического углерода микробной биомассы диагностировалась в почве варианта с использованием нулевой технологии, свидетельствуя о направ- ленности биохимических процессов в сторону анаболизма. В почве, обрабатываемой отвальным плугом, напротив, большая часть органического углерода «катаболизировалась» до углекислого газа, демонстрируя стрессовые условия для микроорганизмов.