Микробный спектр и антибиотикочувствительность микроорганизмов в посеве из цервикального канала при сочетанных инфекционно-воспалительных заболеваниях матки и венозной системы таза в послеродовом периоде

Автор: Тарасова Анастасия Викторовна, Шляпников Михаил Евгеньевич, Кузнецова Лилия Васильевна, Неганова Ольга Борисовна

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 6 (42), 2019 года.

Бесплатный доступ

Одной из серьезных проблем современной медицины является госпитальная инфекция, из-за которой беременные, роженицы и родильницы, находящиеся в крупных акушерских стационарах, входят в группу высокого риска по возникновению послеродовых гнойно-септических заболеваний. Нами обследовано 32 послеродовых пациентки с сочетанными инфекционно-воспалительными заболеваниями матки и венозной системы таза. Всем пациенткам выполнен посев из цервикального канала, комплексное исследование микрофлоры полости матки. При анализе спектра микрофлоры у родильниц с инфекционно-воспалительными заболеваниями матки послеродового периода выявлено, что среди факультативных анаэробов наиболее часто выделяли Escherichia coli (19,8 %), Enterococcus faecalis (17 %), Staphylococcus haemoliticus (13,3 %), несколько реже встречались Staphylococcus aureus (10 %), Klebsiella pneumonia (3,3 %). Наиболее активными в отношении бактериальных патогенов, выделенных из матки у пациентов с сочетанными инфекционно-воспалительными заболеваниями, были цефалоспорины, аминогликозиды, карбопенемы.

Инфекционно-воспалительные заболевания, бактерия, антибиотикотерапия

Короткий адрес: https://sciup.org/143172298

IDR: 143172298 | УДК: 618.7-002-022-076-085:615.281.9

Текст научной статьи Микробный спектр и антибиотикочувствительность микроорганизмов в посеве из цервикального канала при сочетанных инфекционно-воспалительных заболеваниях матки и венозной системы таза в послеродовом периоде

Актуальность . Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания, в частности эндометрит, представляют собой важную медицинскую и социальную проблему [1]. Социальная значимость этой проблемы заключается в том, что до сих пор во всем мире среди причин материнской смертности фигурирует сепсис, развившийся во время родов и в послеродовом периоде [2, 3]. В России показатели смертности от осложнений беременности, родов и послеродового периода неуклонно снижаются: с 11,5 на 100 тыс. родов живыми новорожденными в 2012 г. до 10,0 на 100 тыс. родов живыми новорожденными в 2016 г. В то же время число родильниц, умерших от сепсиса во время родов и в послеродовом периоде на 100 тыс. родившихся живыми, растет: в 2012 г. оно равнялось 0,2, в 2013 г. - 0,6, в 2014 и 2015 гг. -по 0,4, а в 2016 г. повысилось до 0,7 [4].

В Европе и США частота послеродового эндометрита после вагинальных родов составляет около 1-3 %, в России - от 2 % до 5 %, после планового оперативного родоразрешения в странах Европы и в США - от 5 % до 15 %, в нашей стране - от 10 % до 15 % [1]. У пациенток из группы высокого инфекционного риска частота выявления инфекций в родовых путях может достигать 60 % вне зависимости от вида родоразрешения [5].

Послеродовой эндометрит (ПЭ) является одним из наиболее распространенных пуэрперальных инфекционных осложнений. Это связано с повышением удельного веса экстрагени-тальных заболеваний, индуцированных беременностей, ростом частоты абдоминального родоразрешения, широким использованием антибиотиков и применением инвазивных методов исследований [6].

Характерной особенностью послеродовых инфекционных заболеваний в современном акушерстве является их полиэтиологичность [7]. В этиологии ПЭ возросла роль условнопатогенных микроорганизмов, включая грамотрицательные бактерии, неспорообразующие анаэробы и полимикробные ассоциации. [8]. Сегодня ведущая этиологическая роль принадлежит условно-патогенным индигенным микроорганизмам [9], в основном в ассоциациях факультативно-анаэробной и анаэробной микрофлоры – до 90 % случаев [10].

Большое разнообразие возбудителей, главным образом условно патогенных аэробных и анаэробных бактерий, лишает их нозологической специфичности, что в значительной мере обусловлено бесконтрольным применением антибактериальных препаратов, под действием которых чувствительные виды микроорганизмов уступают место устойчивым. Однако ведущая роль в развитии послеродовых инфекционных осложнений принадлежит более вирулентным микроорганизмам: представителям семейства Enterobacteriaceae (кишечной палочке, клебсиелле) и стафилококкам [11]. Роль анаэробов как копатогенов также является общепризнанной и чаще всего представлена бактероидами, клостридиями, пептострептококками. Характерной особенностью воспалительных послеродовых заболеваний является высокая частота микробных ассоциаций, при которых наблюдаются наиболее тяжелые формы заболеваний. Возбудителями послеродовых заболеваний могут быть также стрептококки группы А и В, а также хламидии. Как правило, C. trachomatis вызывает поздние формы послеродового эндометрита, развивающиеся через 2–3 недели после родов [12].

Все женщины, перенесшие тяжелые формы гнойно-септических заболеваний в послеродовом периоде, нуждаются в диспансерном наблюдении и восстановительном лечении, но даже длительная трехэтапная схема лечебно-профилактических мероприятий позволила восстановить генеративную функцию только у каждой четвертой пациентки. Значительное количество исследований, посвященных вопросам этиопатогенеза послеродовых инфекционных осложнений, позволили расширить представление о данной проблеме. Хорошо изучен характер микрофлоры родовых путей, наиболее часто являющейся возбудителем воспалительных заболеваний после родов. Однако сведения об изменениях в организме родильниц при возникновении гнойно-септических заболеваний различной степени тяжести носят отрывочный, зачастую противоречивый характер и требует дальнейшего изучения. В то же время все авторы указывают на существенную роль макроорганизма, особенности состояния которого во многом определяют возникновение, течении и исход заболевания. Предлагаемые методы воздействия на организм родильниц, как правило, носят узконаправленный характер, чаще всего коррегируя изменения в иммунной системе.

Таким образом, несмотря на значительное количество исследований по данной проблеме в последние годы, использование новых антимикробных препаратов и средств дезинфекции, совершенствование организационной структуры родовспомогательных учреждений проблема гнойно-септических заболеваний послеродового периода остается актуальной, что свидетельствует о необходимости поиска новых методических подходов к изучению указанной патологии и поиску способов ее профилактики и лечения [13].

Цель исследования: выявить особенности видового состава микробиоты полости матки у больных с сочетанными инфекционно-воспалительными заболеваниями матки и венозной системы таза и оценить ее чувствительность к антибактериальным препаратам.

Материалы и методы исследования. На базе ГБУЗ СГКБ№ 1 имени Н.И. Пирогова и ГБУЗ СГКБ № 2 имени Семашко выполнено обследование 32 послеродовых пациенток с сочетанными инфекционно-воспалительными заболеваниями матки и венозной системы таза. Всем пациенткам выполнен посев из цервикального канала, комплексное исследование микрофлоры полости матки методом полимеразной цепной реакции и бактериологическое исследование микрофлоры родовых путей (бакпосев с определением антибиотико- и фагочув-ствительности. Забор проводили до назначения антибактериальной терапии в стерильные пробирки с транспортной средой и доставляли в лабораторию. Средний возраст пациенток составил 24 года (от 20 до 44). Все пациентки были выписаны из учреждения родовспоможения на 4-6-е сут после родов, но обратились за медицинской помощью с жалобами на боли в области малого таза, мутные выделении из половых путей с запахом и повышение температуры от 37,4 до 39 °C на 7-13-е сутки после родов.

Результаты исследований. При исследовании обсемененности полости матки у обследованных женщин установлен достаточно широкий спектр условно патогенной микрофлоры. Отсутствие роста микроорганизмов в содержимом полости матки отмечено у 11 из 32 родильниц (34 %).

Идентификация микроорганизмов показала преобладание аэробов и факультативных анаэробов (84,6 %) над облигатными анаэробами (15,3).

Строго анаэробная микрофлора в монокультуре была обнаружена в полости матки у 2 родильниц (6,25 %), факультативно анаэробная - у 19 (59,3 %).

Дрожжеподобные грибы Candida albicans (3,3 %) ввыссеялись у одной родильницы.

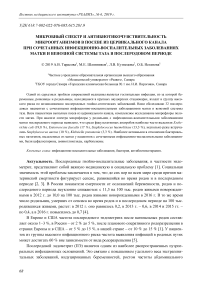

При анализе спектра микрофлоры у родильниц с инфекционно-воспалительным заболеваниями матки послеродового периода выявлено, что среди факультативных анаэробов наиболее часто выделяли Escherichia coli (19,8 %), E nterococcus faecalis (17 %), Staphylococcus haemoliticus (13,3 %), несколько реже встречались Staphylococcus aureus (10 %), Klebsiella pneumonia (3,3 %). Наиболеее редкие представители высеивались из полости матки, такие как Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus spp., Raoultella ornithinolitica, Streptococcus gal-lolyticus, Streptococcus agalactiae.

Из строгих анаэробов у здоровых женщин высеяны грамположительные палочки ( Bacteroides spp., Clostridium spp ., (6,7 %)).

Неклостридиальная анаэробная инфекция ( Bacteroides spp., Clostridium spp .) и корине-формные бактерии (C orynebacterium amycolatum (3,4 %)), у данного контингента больных наблюдается редко.

Чаще всего из метроаспирата изолировались грамположительные анаэробные палочки и кокки (77 %).

В некоторых случаях (42 %) из содержимого полости матки выделяли различные варианты бактериальных ассоциаций с преобладанием 3- и 4-компонентных. Основными ассоци-антами являлись неферментирующие грамотрицательные палочки и стафилококки.

Рис. 1. Микробный спектр полости матки

Таким образом, установлена полимикробная этиология послеродовых инфекционно воспалительных заболеваний. Ведущее место в этиологической структуре принадлежит условно-патогенным микроорганизмам: неферментирующим грамотрицательным палочкам (преимущественно Escherichia coli, Klebsiella pneumonia ), энтерококкам (преимущественно Enterococcus faecalis ), стафилококкам преимущественно Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemoliticus ), находящимся в матке в большинстве случаев в массивном количестве в виде аэробно-анаэробных ассоциации.

Наличие ассоциаций микроорганизмов в содержимом полости матки затрудняет лечение пациентов сочетанными инфекционно-воспалительными заболеваниями матки и венозной системы малого таза в послеродовом периоде. Данное обстоятельство обусловлено суммарным действием различных факторов патогенности и персистенции аэробных и анаэробных бактерий за счет бактериального синергизма, что может приводить к потенцированию их вирулентных свойств и способствовать длительному существованию очага инфекции в ткани матки.

У всех выделенных из матки бактериальных патогенов определяли антибиотикочувстви-тельность к соответствующим препаратам в аэробных и анаэробных условиях культивирования и по результатам индивидуальных антибиотикограмм определяли выбор антибактериального препарата.

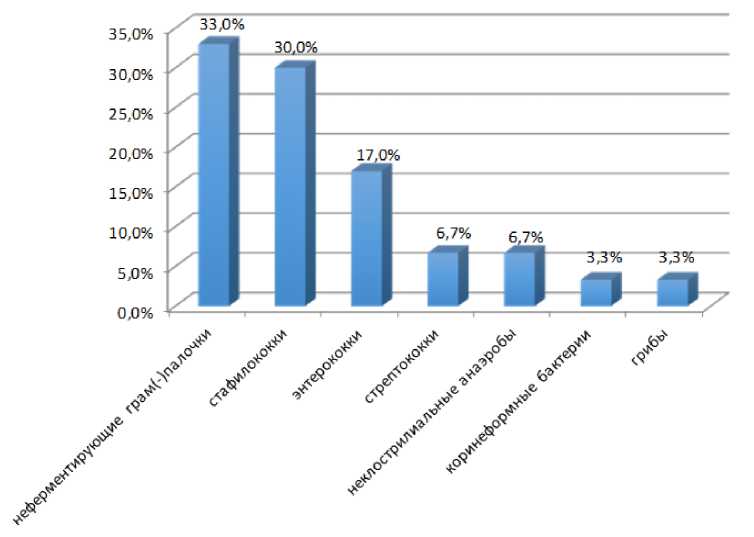

Чувствительность к антибиотикам штаммов возбудителей инфекционно-воспалительных заболеваний матки в пуэрперии представлена на рисунке 2.

Наиболее активными в отношении бактериальных патогенов, выделенных из матки у пациентов с сочетанными инфекционно-воспалительными заболеваниями, были цефалоспорины, аминогликозиды, карбопенемы. Поскольку антимикробная терапия проводится эмпирически, выбранные препараты должны обладать широким спектром антибиотикочувствитель-ности, включающим грамотрицательные, грамположительные ФА, а также НА бактерии.

При необходимости, по результатам бактериологического исследования может быть осуществлена коррекция проводимого лечения.

Рис. 2. Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам

Возросшая устойчивость микроорганизмов ко многим антибиотикам, нередко наблюдающаяся смена возбудителя гнойно-септических процессов, требует обоснованного подхода к антибактериальной терапии. При назначении антибиотиков необходимо соблюдение ряда общих положений: обязательное выделение и идентификация возбудителя, своевременное начало и проведение терапии до стойкого закрепления терапевтического эффекта, использование достаточных доз и оптимальных методов введения препаратов, знание и предупреждение побочных реакций и осложнений, а также степень проникновения антибиотика в женское молоко.

При средней тяжести инфекционного процесса наиболее часто используют сочетания: оксициллин + цепорин, ампициллин + гентамицин, пенициллины + метронидазол, аминогликозиды + метронидазол. Для антибактериальной терапии одновременно назначают комбинацию не менее двух антибиотиков в максимальных дозах. Интенсивность антибиотикотера-пии определяет клиническая форма и тяжесть заболевания. При тяжелом течении инфекционного процесса следует использовать комбинацию из трех антибактериальных препаратов: пенициллины + аминогликозиды + метронидазол или аминогликозиды + цефалоспорины + + метронидазол, пенициллины + ингибиторы.

Комбинированная антибиотикотерапия повышает эффективность лечения, предупреждает или замедляет формирование устойчивых возбудителей к действию используемых препаратов. Вместе с тем одновременное назначение двух и более препаратов увеличивает риск развития побочного действия антибиотиков.

Список литературы Микробный спектр и антибиотикочувствительность микроорганизмов в посеве из цервикального канала при сочетанных инфекционно-воспалительных заболеваниях матки и венозной системы таза в послеродовом периоде

- Акушерство: национальное руководство / под ред. Э.К. Айламазяна и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1200 с.

- Heine R.P., Puopolo K.M., Beigi R. et al. Committee Opinion No. 712: Intrapartum Management of Intraamniotic Infection // Obstet Gynecol. 2017. Vol. 130 (2): e95-e101. DOI: 10.1097/AOG.0000000000002236

- Rwabizi D., Rulisa S., Findlater A., Small M. Maternal near miss and mortality due to postpartum infection: a crosssectional analysis from Rwanda // BMC Pregnancy Childbirth. 2016. Vol. 16. (1) Р. 177. DOI: 10.1186/s12884-016-0951-7

- Демографический ежегодник России. 2017. Статистический сборник. - М.: Росстат, 2017. - 265 с.

- Duff P. Pathophysiology and management of postcesarean endomyometritis // Obstet Gynecol. - 1986. - Vol. 67 (2). - Р. 269-276.

- Абдалкин М.Е. Эпидемиологические особенности лекарственной устойчивости золотистого стафилококка при патологических процессах различной локализации // Известия Самарского научного центра российской академии наук. Специальный выпуск 2207; Том 2:9-12 7.

- Стрижаков А.Н., Баев О.Р., Старкова Т.Г. Физиология и патология послеродового периода. - М.: ИД "Династия", 2004. - 120 с.

- Драгунова Н.Е. Клинико-патогенетическое обоснование применения медицинского озона для профилактики метроэндометрита после кесарево сечения у женщин с микоплазменной инфекцией: автореф. дис.. к.м.н. -Казань, 2003. - 23 с.

- Аль-Халаф Салах Еддин, Кутеко А.Н., Стрижакова Н.В. Послеродовой эндометрит. Оптимизация лечения // Акуш. и гин. - 2002. - № 1. - С. 16-19.

- Лысенко К.А., Щетинина Н.С., Тютюнник В.Л. Оптимизация профилактики эндометрита после кесарева сечения // Материалы 8 Всероссийского научного форума "Мать и дитя", 2006. - С. 142.

- Кулинич С.И., Турусов Ю.В., Сухинина Е.В. Современные особенности послеродового эндометрита // Российский вестник акушера-гинеколога. - 1999. - № 1. - С. 47-51.

- O'Leary J. Brest abscess // Infectious diseases in obstetrics and gynecology. - N.Y.: The Parthenon Publishing Group, 2005. - P. 497-503.

- Буданов П.В., Стрижаков А.Н. Методы профилактики, лечения и подготовки женщин с нарушениями микроциноза влагалища к родоразрешению и гинекологическим операциям // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. - 2004. - № 3. - С. 39-42.