Микрофлора хронического остеомиелита плечевой кости

Автор: Клюшин Николай Михайлович, Науменко Зинаида Степановна, Розова Людмила Валентиновна, Леончук Дарья Сергеевна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель. Выявление возбудителей остеомиелита плечевой кости у пациентов с различным механизмом развития заболевания. Материалы и методы. Произведена выборка пациентов с остеомиелитом плечевой кости, пролеченных в РНЦ «ВТО» с 1969 по 2013 г. Пациенты (212 человек) разделены на группы в зависимости от формы и механизма развития заболевания. Проведен анализ возбудителей инфекционного процесса у 63 пациентов. Идентификацию бактерий и антибиотикочувствительность проводили традиционными методами и с использованием баканализатора «WalkAway 40». Частоту встречаемости возбудителей выражали в процентах от общего числа штаммов выделенных бактерий. Результаты. Установлено, что наиболее часто (в 51 % случаев) хронический остеомиелит плечевой кости развивался после лечения закрытых переломов. Микроценоз у обследованных пациентов различался в зависимости от вида и механизма развития остеомиелита. Заключение. Применение антибактериальных препаратов у пациентов с хроническим остеомиелитом плечевой кости должно проводиться с учетом микроценоза, обусловливающего воспалительный процесс, и ориентировано на монокультуру S.aureus (пациенты с гематогенным остеомиелитом и остеомиелитом, возникшим в ходе лечения открытых переломов) либо на бактериальные ассоциации с участием грамотрицательных бактерий P. aeruginosa, E. coli, P. mirabilis, S. marcescens, A. faecalis (у больных с огнестрельным остеомиелитом и остеомиелитом после лечения закрытых переломов).

Хронический остеомиелит, огнестрельный остеомиелит, посттравматический остеомиелит, гематогенный остеомиелит, плечевая кость, транслокация бактерий

Короткий адрес: https://sciup.org/142121777

IDR: 142121777

Текст научной статьи Микрофлора хронического остеомиелита плечевой кости

Хронический остеомиелит является широко распространенным заболеванием, составляя до 6 % в структуре патологии опорно-двигательной системы и 7-12 % в ряду заболеваний, относящихся к хирургической ин-фекции[1, 2]. Как известно, сложность лечения остеомиелита обусловлена снижением реактивности организма пациента вследствие хронической интоксикации, предшествующими операциями и многократной антибактериальной терапией, толерантностью микрофлоры к большинству применяемых антибактериальных препаратов, сложностью создания необходимой терапевтической концентрации антибиотиков в зоне гнойного поражения из-за нарушения кровоснабжения.

Лечение больных с хроническим остеомиелитом плечевой кости до настоящего времени остается сложной клинической задачей. В отделении гнойной ортопедии РНЦ «ВТО» накоплен богатый опыт лечения пациентов с остеомиелитом различной локализации, с 1969 по 2013 г. пролечено 7850 человек с хроническим остеомиелитом, 212 из которых – с остеомиелитом плечевой кости. Традиционно считается, что остеосинтез плечевой кости связан со значительными техническими трудностями в связи с уникальными анатомо-топографическими особенностями (расположение сосудисто-нервных пучков). Крупный двигательный нерв (n. radialis) расположен отдельно от магистрального сосудисто-нервного пучка и интимно связан с плечевой костью. Вторая анатомическая особенность – сложное строение дистального отдела плечевой кости (сплющена во фронтальной плоскости, изогнута кпереди, что создает трудности для интрамедуллярного и накостного остеосинтеза) [3]. Необходимо отметить высокие экономические затраты лечения пациентов хроническим остеомиелитом и инвалидизации населения вследствие этого заболевания. По данным медицинского ведомства США, стоимость лечения пациента с гнойно-воспалительным процессом после операции варьирует от 80000 до 140000 долларов, а вероятность инфекционных осложнений колеблется от 0,2 до 57 %, достигая даже в современных клиниках 2-2,3 % [4].

В комплексном лечении остеомиелита антибиоти-котерапия занимает одно из ведущих мест. Широкое и необоснованное использование антибактериальных препаратов привело к увеличению количества микроорганизмов, обладающих резистентностью к ним, селекции антибактериально-резистентных штаммов и, соответственно, трудностям при выборе адекватной антибактериальной терапии [3].

Цель исследования: выявление возбудителей хронического остеомиелита плечевой кости у пациентов, имевших в анамнезе различные механизмы развития заболевания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами проведен анализ клинических случаев у 63 пациентов с остеомиелитом плечевой кости, находившихся на лечении с 1969 по 2013 г., среди них мужчины трудоспособного возраста составляли 40 человек, женщины 12 человек. Анализировались следующие группы больных: 11 пациентов имели в анамнезе открытый перелом плечевой кости, у 32 пациентов – закрытый перелом, 10 пациентов с гематогенным остеомиелитом, 10 пациентов с огнестрельными ранениями. Все больные многократно оперированы. Длительность заболевания составляла от 8 месяцев до 30 лет. При поступлении в клинику пациентам проведено комплексное обследование, включавшее клинический осмотр, лучевую диагностику (рентген, фи-стулография, КТ). У 49 пациентов из 63 по клиническим показаниям в дооперационном периоде было проведено бактериологическое исследование отделяемого ран и свищей. По совокупности клинических, лабораторных, рентгенологических данных определялся характер и объем оперативного вмешательства.

Идентификация бактерий и антибиотикочувствитель-ность осуществлялась как в соответствии с общепринятыми рекомендациями, так и при помощи баканализаторов ATB Expression “BioMerieux” (Франция) и «WalkAway 40» (США), с использованием коммерческих микротест-систем и программы обеспечения базы данных микробиологической лаборатории (WHO-NET 5,6) [5, 6]. Частоту встречаемости возбудителей выражали в процентах от общего числа штаммов выделенных бактерий.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Как показала выборка пациентов, хронический остеомиелит плеча в 51 % случаев развивался после операций накостного и внутрикостного остеосинтеза по поводу закрытых переломов. Больные с остеомиелитом после открытых переломов, с гематогенным и огнестрельным остеомиелитом обращались за лечением в три раза реже по сравнению с первой группой.

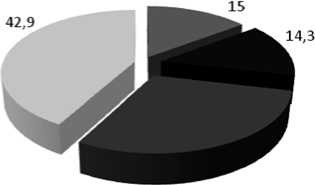

При поступлении у больных из ран и свищей выделено 55 штаммов различных бактерий. Микроорганизмы из очага воспаления высевалась как в монокультуре, так и в ассоциациях. У пациентов с развившимся остеомиелитом после лечения открытых переломов ассоциации выделены в 30 %, после огнестрельных ранений – в 42,9 % случаев (рис. 1). Известно, что одновременное присутствие нескольких возбудителей приводит не только к суммированию патогенных свойств, но и вызывает взаимное усиление факторов вирулентности ассоциантов. Наряду с этим меняется и ответная реакция макроорганизма.

■ закрытый перелом ■ открытый перелом ■ гематогенный остеомиелит огнестрельный

Рис. 1. Частота выявления бактериальных ассоциаций у пациентов с различными видами хронического остеомиелита плечевой кости (%)

Гематогенный остеомиелит и остеомиелит после закрытых переломов у подавляющего количества больных был обусловлен монокультурами бактерий, микробные ассоциации сформировались у 14-15 % больных. Причем, необходимо отметить, что у пациентов с хроническим остеомиелитом плеча, образовавшимся после иммобилизации закрытого перелома инородным телом, были выделены только монокультуры бактерий, в основном штаммы S. aureus. Вероятно, что инфицирование стало результатом транслокации бактерий при металлоостеосинтезе закрытого перелома плечевой кости или контаминации этим возбудителем во время оперативного вмешательства из-за несоблюдения режима антисептики.

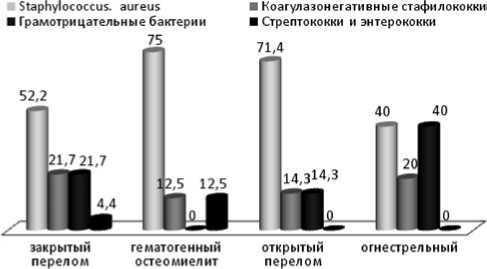

Анализ микроценоза показал, что, как и ожидалось, среди выделенных микроорганизмов во всех группах превалировали стафилококки. Патологический процесс с участием этих возбудителей диагностирован после лече- ния огнестрельных ранений в 40 % случаев, после закрытых переломов – в 52,2 %, после открытых переломов – в 71,4 %. Из свищей больных гематогенным остеомиелитом стафилококки выделены в 75 % случаев. Доминирование S. aureus отмечено во всех группах, наиболее часто эти бактерии обусловливали хронический инфекционный процесс у больных гематогенным остеомиелитом и после открытых переломов (рис. 2). Обращает внимание значительная доля коагулазоотрицательных стафилококков (S. epidermidis, S. saprophyticus) в формировании микроценоза у больных после закрытых и огнестрельных переломов (соответственно 21,7 % и 20,0 % от числа выделенных микробных культур).

Рис. 2. Частота встречаемости бактерий у пациентов с различными видами хронического остеомиелита плечевой кости (% от общего количества выделенных штаммов)

Видовой состав грамотрицательных микроорганизмов был представлен Escherichia coli, Proteus mirabilis, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Alcaligenes faecalis. Указанные бактерии часто выделялись у больных с огнестрельным остеомиелитом и после закрытых переломов (40,0 % и 21,7 %, соответственно), что свидетельствует об их активном участии в развитии остеомиелитического процесса. Стоит отметить, что в ряде случаев у больных указанных групп выявлялись только монокультуры грамотрицательных бактерий, в частности, P. aeruginosa.

Грамположительные цепочковые кокки (Streptococcus pyogenes и Enterococcus faecalis) выявлены в двух группах: больные гематогенным остеомиелитом и больные посттравматическим остеомиелитом после закрытых переломов.

По структуре микробного пейзажа можно сказать, что инфекционный процесс более тяжелым является у больных с огнестрельным остеомиелитом и остеомиелитом, развившимся после закрытых переломов.

Огнестрельные переломы являются переломами оскольчатыми, при которых образуется множество свободно лежащих, лишенных кровоснабжения фрагментов кости, где различные виды бактерий находят благоприятные условия для развития [7]. Тяжесть лечения этих пациентов обусловлена, прежде всего, обширностью повреждения мягких тканей, степенью загрязнения и широким спектром микроорганизмов, обусловливающих инфекцию. При несвоевременных или неадекватных лечебных мероприятиях, включая этиотропную антибиотикотерапию, инфекционный процесс из острой стадии переходит в хроническую с последующим развитием остеомиелита.

Клиницисты отмечают, что в последние годы, в связи с использованием при лечении закрытых переломов техники металлоостеосинтеза, расширения диапазона оперативных вмешательств при лечении ортопедических заболеваний с применением эндопротезов и трансплантатов, значительно увеличилось число гнойных осложнений, в том числе с развитием остеомиелита. По мнению большинства специалистов, основными причинами гнойных осложнений после "чистых" ортопедотравматологических операций являются следующие: несоблюдение принципов асептики и антисептики, неправильный подбор металлических конструкций, нарушение техники остеосинтеза, недостаточный гемостаз и дренирование. Важнейшее значение имеет нарушение микроциркуля- ции в кости и окружающих ее мягких тканях. Грубые манипуляции, ведущие к травматизации мягких тканей, излишнее скелетирование кости, длительное обескровливание конечности усугубляют уже ухудшенное в результате предшествующей травмы кровообращение, что способствует развитию инфекции. При этом важное значение имеет транслокация бактерий как фактор инфицирования ран при металлоостеосинтезе закрытых переломов костей конечностей [8]. Нестабильная фиксация костных отломков металлическими конструкциями также создает неблагоприятные условия для сращения перелома и способствует распространению инфекции в костную рану и пораоссальные пространства [9].

Таким образом, результаты исследования показали, что наиболее часто хронический остеомиелит плечевой кости развивается после лечения закрытых переломов, частота этой патологии у обследованных больных составила 51 %. Установлено, что в подавляющем большинстве случаев хронический остеомиелитический процесс, возникший после открытых переломов, и у больных гематогенным остеомиелитом обусловлен золотистым стафилококком, тогда как после закрытых и огнестрельных переломов имеют значение ассоциации различных микроорганизмов, в том числе грамотрицательные бактерии (P. aeruginosa, E. coli, P. mirabilis, S. marcescens, A. faecalis), которые, обладая высокими вирулентными свойствами, отягощают течение инфекционного процесса.