Микрогруппы в образовательном коллективе и их влияние на общую сплоченность и результативность

Автор: Осинкина И.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Психологические науки

Статья в выпуске: 5-6 (92), 2024 года.

Бесплатный доступ

В работе были изучены механизмы формирования микрогрупп в образовательном коллективе и их влияние на результативность коллектива. Психологические аспекты формирования малых коллективов внутри более большого коллектива предположительно могут оказывать негативное влияние на общие показатели результативности. По результатам работы было определено, что в образовательном коллективе присутствие микрогрупп дает в большей степени положительных результат, что обусловлено специфичностью постановки цели работы данного коллектива, так как общая результативность в этом случае зависит не от результатов выполнения общего дела, а от суммы результатов выполнения отдельных целей отдельными представителями коллективов.

Социальные группы, малые социальные группы, микрогруппы, микроклимат в коллективе, коллективная результативность

Короткий адрес: https://sciup.org/170205330

IDR: 170205330 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-5-6-138-140

Текст научной статьи Микрогруппы в образовательном коллективе и их влияние на общую сплоченность и результативность

Человек, согласно классическому определению, является био-социо-духовным существом. Его потребность в социальной жизни выражается в общении и взаимодействии с окружающими людьми. Процесс становления человека как члена общества называется социализацией, и имеет в современном мире не меньшее значение, чем благополучное физическое развитие: в истории известны случаи, когда человек с раннего детства оказывался оторван от общества и рос с животными в дикой природе, и, хотя с биологической точки зрения он оставался человеком, зачастую такой ребенок уже не мог полностью адаптироваться в обществе и стать его полноправным членом.

Все общество в целом принято делить на группы, которые формируются в зависимости от качеств и интересов входящих в нее людей. Стоит предполагать, что первыми социальными группами в первобытном обществе были семьи: члены одной семьи совместно охотились, строили укрытия, поддерживали общий очаг и делили пищу. Но по мере развития, такие группы начинали взаимодействовать между собой, образуя племена и общины, что помогало им более эффективно охотиться и защищаться от врагов и хищников [1].

Считается, что потребность в эффективном взаимодействии между членами первичных групп и привела к развитию речи. Человек, оторванный от своей группы или изгнанный из нее, уже не мог эффективно защищаться и добывать пищу и был обречен на гибель. То есть, зарождение общества в виде племен позволило людям выжить и развиваться [2].

В процессе развития численность групп росла и в них стали появляться другие, малые, группы. На пример в Древней Индии все общество делилось на социальные слои: касты. Подобное деление присутствовало практически во всех государствах. Позднее стали создаваться общества по профессиям: гильдии ремесленников, военные, чиновники и т.д. В современном мире групп невероятное множество и каждый человек принадлежит сразу ко многим: например, кто-то может являться студентом, при этом состоять в обществе любителей поэзии Гёте и заниматься паркуром по вечерам - все это отдельные социальные группы.

Все группы принято делить на большие и малые. В больших группах люди не знакомы между собой, как например сотрудники международной корпорации. В малой же группе, все ее члены между собой знакомы [3].

Примером малой группы можно считать одну академическую группу в институте. Как и любой группе, ей присуще характерные признаки:

-

- Она представляет собой людей, объединенных определенной целью (получение высшего образования);

-

- Присутствует официальный лидер (староста);

-

- Все ее члены осознают свою принадлежность к данной социальной группе;

-

- Присутствуют определенные межличностных отношения.

Однако и в такой группе можно выделить микро-группы: объединения двух-трех человек, имеющих схожие взгляды и общие интересы. Обычно такие микрогруппы начинают складываться с первого курса, зачастую их члены находятся в дружеских отношениях и проводят вместе довольно много времени. Однако возникает вопрос: способствует ли подобное деление общей сплоченности коллектива и достижению им результатов или же наоборот разобщает людей?

Для выяснения вопроса наличия микрогрупп был проведен социологический опрос среди студентов 1-4 курсов разных российских институтов, а также учеников 11 класса (так как за годы совместного обучения в них наиболее вероятно сложились подобные микро-группы)

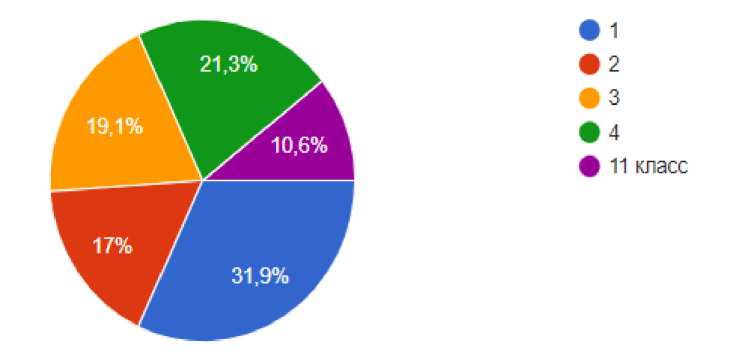

Всего в опросе приняло участие 470 человек, из них 50 (10,6%) учеников 11 класса, 150 (31,9%) студентов 1 курса, 80 (17%) - 2, 90 (19,1%) - 3 и 100 (21,3%) - 4. На вопрос: присутствуют ли в их коллективе микро-группы, положительно ответило 370 (78,7%) опрашиваемых, отрицательно - 100 (21,3%) (рисунок).

Рис. Деление на малые группы в академических коллективах разного возраста

Наиболее частыми вариантами микрогруппы были названы: группы по интересам, люди, активно занимающиеся наукой, активисты, спортсмены. Итак, можно с определенной уверенностью сказать, что деление на микро-группы присутствует в большинстве академических групп. Остался вопрос положительного и отрицательного влияния их на общую сплоченность и результативность коллектива.

На эффективность групповой деятельности напрямую влияет сплоченность коллектива, которая определяет внутренний микроклимат и готовность членов к совместной работе. Именно поэтому резуль- тативность эффективно действующей группы выше суммы эффективность ее отдельных членов, за счет распределения обязанностей между более квалифицированными в различных областях членами группы. Для получения действенных результатов необходимо правильно организовывать коллектив и обучать его навыкам совместной работы.

С этой позиции, создание микро-группы внутри коллектива способствуют разобщению коллектива, ведь деятельность микро-группы будет направлена на их эффективную работу и снижает общую ре- зультативность и в целом заинтересован- сказывается на психо-эмоциональном со- ность в результате.

Однако, если брать коллектив институтской академической группы, то микрогруппы могут оказывать крайне положительное влияние. Ведь у такого коллектива нет конкретной общей цели работы: получение знаний является целью, как всей группы, так и каждого отдельного студента. В таком случаи, сплоченные микрогруппы, в которых развита взаимопомощь, являются эффективной ячейкой реализа- ции цели, так как, во-первых, студенты готовы помогать друг другу в эффективном получении знаний: объяснять непонятный или пропущенный материал, вме- стоянии человека, что, разумеется, играет положительную роль.

Таким образом, можно с уверенностью предполагать, что микрогруппы присутствуют практически в любом коллективе и играют значительную роль: могут оказывать как положительное, так и отрицатель- ное влияние на сплоченность и результативность деятельности в зависимости от целей коллектива. В контексте же образовательной группы наличие малых групп оказывает малое негативное и довольно сильное позитивное влияние на общую результативность коллектива, что обусловлено спецификой постановки цели работы сте делать трудные задания, во-вторых, такого коллектива.

наличие такой поддержки положительно

Список литературы Микрогруппы в образовательном коллективе и их влияние на общую сплоченность и результативность

- Сидоренков А.В. Микрогрупповая концепция: психология малой группы // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. - 2004. - №3. EDN: HRTIFX

- Мондрус А.Л. Деятельно стная и социально-психологическая сплоченность малой группы и неформальных подгрупп // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. - 2008. - №2. EDN: IJVTXJ

- Ульянова Н.Ю. Взаимосвязь социально-психологической и предметно-деятельностной эффективности и сплоченности производственных групп // Северо-Кавказский психологический вестник. - 2012. - №3. EDN: RCQIRJ