Микроминералы кимберлитов

Автор: Осовецкий Б.М.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 1 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности микроминерального мира кимберлитов. Сделан обзор предыдущих исследований. На примере детального электронно-микроскопического исследования аншлифов шести кимберлитовых трубок Якутии (Начальная, Новинка-1, 2, 4, Водораздельная, Обнаженная и Сытыканская) охарактеризованы типичные микроминералы (размер зерен в основном менее 5 мкм) в составе феннокристов, связующего вещества и продуктов изменения. Выявлены различия химического состава индикаторных микроминералов (интерметаллидов, сульфидов, фосфидов, оливина и др.), которые могут указывать на степень алмазоносности кимберлитов.

Микроминералы, кимберлиты, якутия, химический состав

Короткий адрес: https://sciup.org/147246248

IDR: 147246248 | УДК: 552.3 | DOI: 10.17072/psu.geol.22.1.12

Текст научной статьи Микроминералы кимберлитов

Микроминеральный мир кимберлитов является важной их составной частью. Его особенностями является присутствие во всех компонентах кимберлитов (ксенолитах, фенокристаллах, связующей массе, новообразованиях и т.д.). Микроминералы присутствуют в качестве включений в алмазе и фенокристаллах породообразующих минералов кимберлитов. Тем самым они являются производными наиболее древних фаз кимберлитового расплава. Далее, они являются важнейшей составной частью связующей массы кимберлитов и минеральной основой продуктов изменения таких минералов, как оливин, пироксены и др. Некоторые микроминералы образуются в результате воздействия на кимберлиты процессов мантийного метасоматоза. При этом микрокристаллы часто образуют агрегатные скопления и каемки вокруг многих первичных минералов (серпентина, оливина, пироксенов, гранатов и др.) и тем самым позволяют установить особенности вторичных процессов воздействия на кимберлит.

Исходя из этого, изучение микроминералов открывает новые возможности в познании процессов образования кимберлитов, предварительной оценки степени их алмазо-носности, воздействия на кимберлиты наложенных процессов минералообразования (гидротермальных, метасоматических, экзогенных и т.д.).

Изучение микроминералов кимберлитов является важной составной частью исследований процессов образования кимберлитов и состояния вещества мантии. В частности, они используются при решении некоторых «загадочных» мантийных процессов. Одной из таких загадок является уникальная микроминералогия алмазов, представленная ассоциацией редких сульфидов и самородных металлов (Портнов, 1979, 2012). Сотрудники ИГЕМ РАН считают, что такие характерные для верхней мантии самородные металлы, как Fe, Ni, Cr и особенно неустойчивые сульфиды, сохранились в кимберлитах, только будучи защищенными «алмазной броней». Действительно, возраст этих и многих других минеральных микровключений в алмазах оказался намного более древним, чем самих алмазов. Не вызывает сомнения

тот факт, что эти микроминералы были захвачены алмазами в процессе их роста. Их изучение открывает возможности изучения состояния мантийного вещества, предшествующего кимберлитообразованию.

Другим интересным фактом является установленное сотрудниками ВИМСа (А.Г. Бушуев) в осадочных породах Якутии вокруг кимберлитовых трубок присутствие шлихового ореола с множеством пылевидных частиц апатита и циркона. По оценкам, концентрация этих минералов в сотни раз превышает фоновые значения, что позволяет использовать этот феномен в качестве поискового индикатора.

Исследования по микроминералам кимберлитов ведутся во многих научных лабораториях мира. В России можно отметить классические работы сотрудников АЛРОСА, научного коллектива МГУ (В.К. Гаранин, Г.П. Кудрявцева и др.).

В настоящей работе автором приводятся собственные результаты по изучению микроминералов (размером обычно менее 10 мкм, причем основная их часть меньше 5 мкм), полученные для нескольких кимберлитовых трубок Якутии. Фактическим материалом, использованным в работе, являлся каменный материал 7 трубок Якутской алмазоносной провинции (Новинка-1, Новинка-2, Новинка-4, Обнаженная, Водораздельная, Сытыканская и Начальная).

Обзор предыдущих исследований

Микроминералы (размер зерен менее 100 мкм) в составе связующей массы и как включения в фенокристаллах кимберлитов после внедрения в практику минералогических исследований методов электронной микроскопии привлекали большое внимание исследователей. Это обусловлено их широким распространением, разнообразием состава и генетической спецификой. При этом учитывалось, что образование этих минералов происходило в мантийных условиях до начала формирования вмещающих кимберлитов и заслуживало по этой причине особого внимания как один из индикаторов происходивших в этот период процессов.

Микроминералы как индикаторы первоначального состава кимберлитовой магмы в структурном отношении подразделяются на следующие группы: 1) компоненты связующей массы кимберлита; 2) микровключения в фенокристаллы (оливина, пироксенов, флогопита, хромшпинелидов, пиропа и т.д.); 3) компоненты агрегатов метасоматического происхождения – продуктов замещения фенокристаллов (особенно оливина).

Упоминания о микроминералах в кимберлитах имеются в многочисленных работах, начиная с первой монографии по кимберлитам Якутии (Бобриевич и др., 1959). В ней, в частности, отмечено присутствие мелких частиц перовскита и апатита в связующей массе брекчиевидных кимберлитов, например в трубке Новинка в обломках пикритового порфирита и других ксенолитах. Наличие мелких зерен муассанита констатировано при химическом разложении образцов кимберлитов трубок Мир и Зарница.

При обобщении обширной литературы по минералогии кимберлитов Земного шара, приведенной в книге И.П. Илупина, В.И. Ваганова и Б.И. Прокопчука (1990), отмечены многочисленные сведения о находках микроминералов, в частности, зарубежными учеными. Преимущественно они являлись микровключениями в основных минералах кимберлитов (оливине, гранатах, хромшпинелидах, пикроильмените, пироксенах, а также в алмазе). Кроме того, нередко они обнаруживались в связующей массе кимберлита и глубинных ксенолитах. В частности, в этой книге упоминаются микровключения в алмазах (самородная медь, цинксодержащий хромшпинелид, железо, тэнит, пирротин, халькопирит, вюстит, корунд, коэсит и т.д.), монтичеллите (периклаз и др.). Находки микроразмерных частиц многих минералов (анатаз, армолколит, гематит, ильменит, титаномагнетит и др.) особенно характерны для связующей массы кимберлитов. В ксенолите эклогита встречено золото, в силле из комплекса Бенфонтейн – бадделеит. Во вторичных образованиях (серпентин по оливину) встречены мелкие (до 2 мкм) иголочки хизлевудита.

Одним из наиболее детальных исследований являются результаты изучения микрозерен оксидов в связующей массе кимберлитов (Кротков и др., 2001; Гаранин и др., 2009), основанные на использовании методов элек- тронной микроскопии с микрозондовым анализом. Объектом этих исследований являлись кристаллические вкрапленники размером обычно от 50 до 100 мкм. Основные выводы, к которым пришли авторы этих работ, сводятся к следующему: «микрокристаллические оксидные минералы являются неотъемлемой частью кимберлитовых систем и в том или ином количестве (…до 20% от объема кимберлитовой матрицы) присутствуют в связующей массе всех изученных кимберлитовых тел…». Кроме того, наиболее важным с практической точки зрения является вывод о закономерной связи типохимизма микроминералов с алмазоносностью кимберлитов. В частности, высокоалмазоносные трубки характеризуются присутствием хромшпинелидовой специализации оксидов связующей массы, менее алмазоносные – в равной мере шпинелевых и ильменитовых фаз, неалмазоносные – титаномагнетита, магнетита и перовскита.

Ниже приводится более детальная информация о микроминералах кимберлитов, полученная предыдущими исследователями.

Большой теоретический интерес представляет информация о находках в кимберлитах микроалмазов . Присутствие в кимберлитах Якутии микрокристаллов алмаза размером менее 0,5 мм отмечено многими исследователями. В частности, в кимберлитах трубки Удачная, по средним данным для 14 проб, получены следующие результаты: средняя масса пробы – 697 кг, среднее количество обнаруженных алмазов – 117, из них размером 0,5–0,2 мм – 20. В одной из проб массой 978 кг обнаружено 99 кристаллов алмаза фракции 0,5–0,2 мм из общего количества 307 штук (Барашков, Алтухова, 2005). В этой работе отмечено существенное изменение количества микроалмазов в разных фациях и петрографических типах кимберлитов. В частности, особенно значительна доля микроалмазов в серпентинизированных среднепорфировых автолитах.

С применением методов флотации установлено присутствие микроалмазов в кимберлитах трубки Юбилейная (около 12% от количества алмазов крупнее 0,5 мм). Для небольшой пробы кимберлита трубки Боту-обинская был применен способ химического разложения. Доля микроалмазов в этом слу- чае составила 70% от количества алмазов размером +0,5 мм (Граханов и др., 2007). По данным М.И. Маланьина, Р.М. Маланьина (1966), доля алмазов класса 0,5–0,2 мм (по массе) в кимберлитах трубки Мир составляет 3%. Наиболее развернутая информация о свойствах микроалмазов размером менее 0,5 мм в сравнении с таковыми более крупными кристаллами представлена в монографиях В.Н. Квасницы и др. (1985, 1999).

Присутствие микроалмазов размером менее 100 мкм в большом количестве установлено в ксенолитах гранатовых пироксенитов в составе кимберлитов трубки Удачная (Пономаренко и др., 1980). Они представлены кристалликами в форме октаэдров и их сростками, частично графитизированными.

Микровключения графита являются наиболее распространенными в алмазах и широко представлены в связующей массе кимберлитов (Бобриевич и др., 1959). Отмечено, что степень структурной упорядоченности графита в кимберлитах снижается по мере уменьшения глубинности кимберлито-образования (Каминский, 1984). Указывается на разнообразие его морфологических типов на примере трубки Удачная: деформированные чешуйки, комковатые, столбчатые, сноповидные образования с характерным искривлением графитовых слоев (Шумилова, 2003).

Внимание к муассаниту в кимберлитах в Якутии было повышено в связи с высокой твердостью и абразивной прочностью этого минерала, что позволяло надеяться на использование его при поисковых работах. Уже в первой монографии по кимберлитам Якутии (Бобриевич и др., 1959) указано на обнаружение мелких (до 40 мкм) его зерен в трубках Мир и Зарница.

Проведены специальные исследования на примере кимберлитов трубки Обнаженная по сопоставлению химического состава макро-(размером до 0,8 мм) и микрокристаллов (до 10 мкм) оливина. Сделан вывод о том, что кристаллизация тех и других происходила непосредственно в ходе кристаллизации кимберлитового расплава. Отмечено присутствие каймы вокруг микрозерен оливина с повышенными содержаниями FeO и MnO и пониженными – NiO. Это объясняется влиянием контактово-диффузионных (метасома- тических) процессов на поверхностные слои зерен оливина по мере изменения состава расплава (Эсенкулова и др., 2014). Исследования в том же направлении были проведены и автором статьи (Осовецкий, 2020).

Хромшпинелиды микронной размерности стали объектом наиболее детальных исследований. В кимберлитах Эллиот Коунти, штат Кентукки (США) и Лигхоборг (Лесото) отмечено присутствие микрозерен шпинели-дов, близких к минеральным видам типа плеонаста с высоким содержанием шпинелевого, магнетитового и ульвошпинелевого миналов (Ageer et al., 1982; Boctor, Boyd, 1980).

Дискретные микрозерна феррошпинели размером от 10 до 50 мкм округлой формы с неясно выраженными признаками октаэдрической огранки описаны как составные фрагменты внешней зоны каёмок вокруг зерен пикроильменита в составе кимберлитов Хомпу-Майского поля (Опарин, Олейников, 2019).

На собственно кимберлитовый генезис этих зерен в составе связующей массы указывает их химический состав (низкое содержание алюминия, повышенное – титана, окисного железа и иногда марганца) (Харь-кив и др., 1995). Другая характерная особенность микрокристаллов хромшпинелидов из связующей массы кимберлитов – идиоморфизм кристаллов, представленных искаженными октаэдрами.

Другой характерный признак кимберлитовой природы микрозерен хромшпинелида – наличие зональности, причиной которой являются магматические или метаморфическое процессы. Признаками магматической зональности являются изменение соотношения миналов в составе хромшпинелидов: от преимущественно феррохромит-пикрохро-митового (для ранних фаз кристаллизации кимберлитового расплава) до существенно магнетит-ульвошпинелевого (для завершающего этапа формирования кимберлитов).

При изучении первичных (неизмененных) разностей флогопитов из трубки Удачная были обнаружены некоторые индивиды, содержащие многочисленные микровключения высокохромистого пикрохромита размером менее 100 мкм, не имеющие собственной кристаллографической огранки (Бабушкина, 2019).

Детальная характеристика микрокристаллов хромшпинелидов связующей массы кимберлитов Якутии приведена в книге В.К. Гаранина и др. (2009). Авторами этой капитальной работы отмечено, что хром-шпинелиды являются широко распространенными микроминералами среди оксидов связующей массы многих кимберлитовых трубок. В химическом составе хромшпине-лидов доля Cr 2 O 3 cоставляет 45–50% при повышенном содержании TiO 2 (среднее 3,3%). Среди миналов преобладает пикрохромит, характерна повышенная доля ульвошпинели. Однако в ряде кимберлитов Якутии в связующей массе хромшпинелиды отличаются преобладанием ульвошпинелевого минала (40–60%) (Филиппов, 1989).

Хромшпинелиды, являющиеся микровключениями в кристаллах основных минералов, имеют ряд особенностей. Например, описаны мелкие (5–20 мкм) включения в краевых зонах кристаллов оливина из связующей массы кимберлита трубки Смежная, которые отличаются повышенными содержаниями титана (до 3% TiO 2 ) (Благулькина и др., 1975). Микровключения в фенокристаллах оливина описаны Shee (1984), В.К. Гараниным и др. (1987) и др. Они отличаются широкими вариациями химического состава. Микровключения хромшпинелидов в фенокристаллах флогопита также разнообразны по составу (Мацюк, 1989; Филиппов, 1989).

Особой генетической группой являются т.н. «реакционные» хромшпинелиды, к которым относятся зерна метасоматического происхождения, перекристаллизации, кели-фитизации, а также продукты распада твердого раствора. Их состав существенно зависит от такового первичных минералов.

Магнетит столь же широко распространен в связующей массе вещества кимберлитов, как и хромшпинелиды. При этом между магнетитом и хромшпинелидами существует непрерывный ряд промежуточных разностей. Существование хромшпинелид-магнетитового тренда в связующей массе кимберлита отмечено практически во всех трубках (Гаранин и др., 1987). Среди существенно магнетитовых В.К. Гараниным и др.

(2009) выделено 9 групп – от высокохроми-стого магнотитаномагнетита с долей магнетитового минала 40,9% до собственно магнетита (доля соответствующего минала – 90%). Характерными переходными разностями являются индивиды магнезиально-хромовой ульвошпинели с повышенным содержанием оксидного железа.

Губчатые агрегаты микрозерен магнетита размером от 50 до 120 мкм обнаружены в структуре внутренних частей каёмок изменения вокруг зерен пикроильменита. В их химическом составе доля Cr 2 O 3 менее 1%, MgO – до 4% и TiO2 – до 1,5% (Опарин, Олейников, 2019).

В составе микрозерен ильменитов из кимберлитов основную роль играют ильменитовый, гейкилитовый и гематитовый ми-налы при подчиненной роли пирофанитового, корундового и эсколаитового. Преобладающей разновидностью в кимберлитах является пикроильменит, в котором содержание MgO обычно составляет 6–14%. Из элементов-примесей типичны Co, Ni, Nb, Ta, Zr. Химический состав микрокристаллов ильменита заметно эволюционирует в ходе ким-берлитообразования. Так, при кристаллизации из кимберлитовой магмы в ильмените последовательно уменьшаются содержания магния, хрома и оксидного железа (т.е. гейкилитового, хромитового и гематитового миналов) с постепенным переходом в моно-минеральный ильменит, часто марганцевый. Высокотемпературные генерации содержат больше гематитового минала, а низкотемпературные – больше гейкелитового. Кроме того, для наиболее поздних генераций ильменита характерно повышенное содержание пирофанитового минала (до 17% MgO). Отмечены некоторые особенности состава ильменита различного происхождения. Так, в ильменитах, образующих микровключения в фенокристаллах оливина, содержание MgO составляет 14–25%, а Cr2O3 – до 8% (Agee et al., 1982).

В.К. Гараниным и др. (1986) выявлена тенденция к закономерному изменению состава ильменита связующей массы кимберлитов в пределах Якутской провинции. Так, для ильменита центральных районов характерна повышенная доля гейкилитового ми-нала с присутствие эсколаитового, в то время как для ильменита северных районов – повышенная доля ильменитового и пирофанитового миналов. Позднее В.К. Гараниным и др. (2009) с применением дискриминантного анализа выделено 11 групп ильменита связующей массы кимберлита по химическому составу: от хромистого пикроильменита (MgO в среднем 13,5%, Cr2O3 – 2,5%, доля гематитового минала – 5,4%), характерного для Сытыканской и Обнаженной кимберлитовых трубок, до железистого ильменита (FeTiO3 от 79,6 до 97,5%).

Автором статьи в трубке Новинка-1 (Якутия) установлено присутствие ильменит-серпентиновых микроагрегатов, являющихся результатом наложенных процессов преобразования кимберлита (Осовецкий, 2021).

Присутствие микрозерен перовскита в связующей массе брекчиевидного кимберлита отмечено в первой монографии по кимберлитам Якутии (Бобриевич и др., 1959). Ксеноморфные микрозерна перовскита размером 20–80 мкм часто являются составной частью внешних зон каёмок вокруг зерен пикроильменита (Опарин, Олейников, 2019). По данным В.К. Гаранина и др. (2009), перовскит присутствует в связующей массе кимберлитов в переменных количествах, иногда до 70% общего количества микрокристаллов оксидов. Повышенное его содержание отмечено в низко- и неалмазоносных кимберлитах (например, трубка Обнаженная). Считается, что значительная часть зерен перовскита образовалась за счет реакционного замещения пикроильменита. В некоторых кимберлитах выделяется несколько генераций перовскита, образующихся в широком диапазоне значений давления и температуры. В наиболее поздних генерациях, образующихся из остаточного кимберлитового расплава, отмечаются признаки преобразования и замещения его зерен анатазом, рутилом, Mn-ильменитом, сфеном. В частности, в трубках Сытыканская и Обнаженная выделены две генерации перовскита: ранняя генерация обогащена TR и Nb, поздняя – без TR и с низким содержанием Nb.

Характерной особенностью перовскита является наличие зональности химического состава. Например, в трубках Сытыканская и Обнаженная центральные зоны минерала обогащены Nb и TR. Однако некоторые зер- на имеют зональное строение с увеличением содержания железа к краевым частям зерен, в слабой степени – ниобия. В обратном порядке изменяется содержание редких земель. Во многих случаях присутствуют выделения перовскита, обрамленные каймами магнетита или ильменита. Кроме того, установлено много вариантов взаимоотношения перовскита с другими оксидами, особенно с пикроильменитом и титаномагнетитом. Часто он образует каёмки вокруг вкраплений оливина или включения в фенокристаллах флогопита.

Имеющиеся данные указывают на то, что преобладающая часть зерен перовскита образуется на заключительном этапе эволюции кимберлитового расплава, часто совместно с титаномагнетитом или после кристаллизации титаномагнетита. Считается, что перовскит в составе кимберлитового расплава обычно является продуктом преобразования ильменита и индикатором процесса окисления алмаза (Гаранин и др., 2009).

Рутил в связующей массе кимберлитов представлен кристалликами игольчатого или таблитчатого облика размером до 100 мкм. Реже встречаются его включения в фенокристаллах оливина. Кроме того, образуются каемки микрозерен рутила вокруг кристаллов перовскита, шпинелидов и ильменита (Гаранин и др., 2009). Отмечено также присутствие рутила в качестве микровключений в алмазе.

Основные выводы, к которым пришли Гаранин и др. (2009) по изучению оксидных микроминералов, сводятся к следующему: «микрокристаллические оксидные минералы являются неотъемлемой частью кимберлитовых систем и в том или ином количестве (до 20% от объема кимберлитовой матрицы) присутствуют в связующей массе всех изученных кимберлитовых тел. Кроме того, наиболее важным с практической точки зрения является вывод авторов этой работы о закономерной связи особенностей типохи-мизма оксидных микроминералов с алмазо-носностью кимберлитов. В частности, высокоалмазоносные трубки характеризуются присутствием хромшпинелидовой специализации оксидов связующей массы, менее алмазоносные – в равной мере шпинелевыми и иильменитовыми фазами, неалмазоносные – ассоциацией титаномагнетита, магнетита и перовскита.

Присутствие микрозерен апатита размером до 20 мкм неправильной или призматической формы в основной массе кимберлита трубки Новинка отмечено в монографии А.П. Бобриевича и др. (1959).

Следует также обратить внимание на появление информация о важной роли микро-размерных углеводородных систем в кимберлитах. Так, присутствие полициклических ароматических углеводородов в оливинах из кимберлитов Якутии было отмечено В.К. Гараниным (1989).

Объекты и методика исследований

Объектами данного исследования являются микровключения минералов в кимберлитах семи трубок Якутии (Новинка-1, Новинка-2, Новинка-4, Обнаженная, Начальная, Водораздельная и Сытыканская). С учетом того, что оксидные микроминералы уже достаточно детально исследованы (Гаранин и др., 2009), нами изучались морфология и химический состав микроминералов других групп (металлы, интерметаллиды, сульфиды, фосфаты, фосфиды, силикаты).

Методы исследований включали макроскопическое описание образцов кимберлитов с указанием минерального состава и структуры. Далее выполнялись операции пробо-подготовки к электронно-микроскопическим исследованиям (изготовление аншлифов, фотографирование их с использованием цифровой камеры и микроскопа Olympus, напыление углеродом или платиной).

Аналитические исследования проведены с использованием аппаратуры Центра коллективного пользования и Сектора наноминералогии ПГНИУ. Они включали исследование аншлифов под сканирующими электронными микроскопами JSM 6390LV и JSM 7500F (фирма Jeol, Япония). Поиск микроминералов производился в особом режиме работы микроскопа для получения наиболее контрастного их изображения на фоне вмещающего вещества. В микроскопах получены электронно-микроскопические снимки зерен, обычно в диапазоне увеличений от 1 до 5 тыс. Химический состав микрозерен определялся под микроскопом JSM 6390LV с ис- пользованием энергодисперси исследование аншлифов INCA 350 Energy (фирма Оxford University). Режим работы микроскопа: рабочее расстояние – 12 мм, напряжение – 20 кВ, сила тока – 10 мА. В качестве эталонов использованы препараты, изготовленные сотрудниками фирмы Jeol.

Особенностью исследований являлось медленное сканирование поверхности ан-шлифа в указанном выше режиме работы микроскопа с постоянным применением качественного микрозондового анализа. После обнаружения искомого микрозерна, размер которого обычно не превышал 10 мкм, и его предварительной диагностики проводилось фотографирование в наиболее выгодном режиме и выполнялся количественный микро-зондовый анализ. Затем выполнялся качественный микрозондовый анализ вмещающего вещества с целью его диагностики.

Поскольку преобладающая часть зерен микровключений имела размерность в первые микрометры, постоянно возникала проблема исключения из данных микрозондово-го анализа компонентов, относящихся к вмещающему веществу, что было реализовано практически для каждого анализа. Всего получено около 300 микроснимков и выполнено свыше 1000 микрозондовых анализов. Все электронно-микроскопические исследования выполнены автором статьи.

Результаты исследований

В процессе исследований в фенокристах кимберлитов (оливине, магнетите, хромшпи-нелидах и др.), связующем веществе и продуктах изменения выявлено присутствие микрозерен следующих групп минералов: самородных элементов (никель), интерме-таллидов (цинка и меди), сульфидов (пирита, сфалерита, галенита, пентландита), фосфидов (шрейберзит и др.), фосфатов (апатита), силикатов (оливина, алланита, пироксенов, амфиболов, гранатов, серпентина).

Ниже будут рассмотрены особенности химического состава микроминеральных зерен тех компонентов, которые присутствуют практически во всех изученных кимберлитах, что позволяет сравнить полученных данные. При этом ожидается, что различие химического состав микрозерен в дальней- шем может послужить в качестве дополнительного прогнозного индикатора степени алмазоносности кимберлитов.

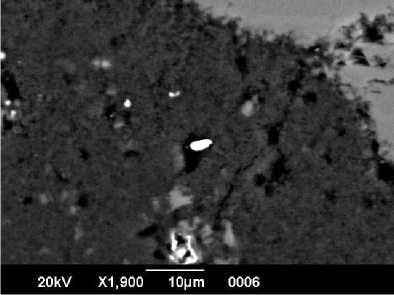

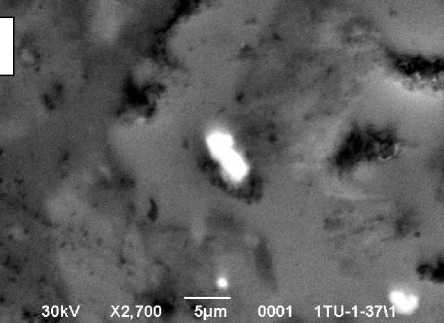

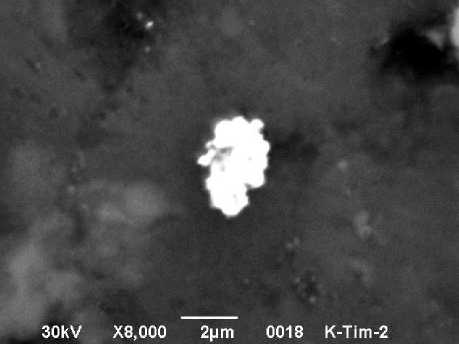

Самородный никель. В качестве микровключений в зернах оливина трубки Новинка-2 встречены частицы самородного никеля, которые имеют удлиненную формы, размеры микрочастиц в длину составили соответственно 5 и 1 мкм (рис. 1).

Микрозондовый анализ показал в наиболее крупном из них содержание никеля 98,91%. Остальная доля приходится на железо.

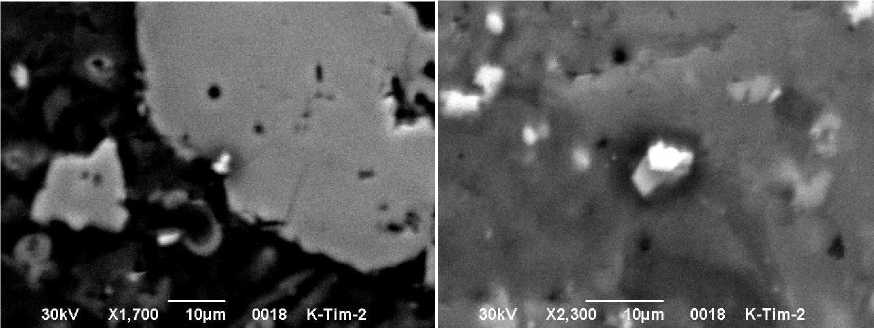

Рис. 1. Самородный никель в оливине трубки Новинка-2

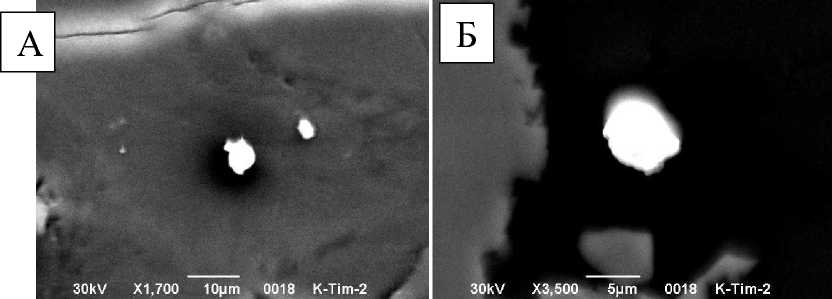

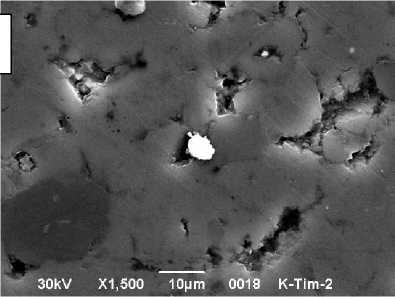

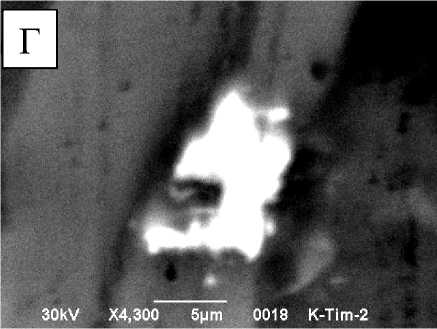

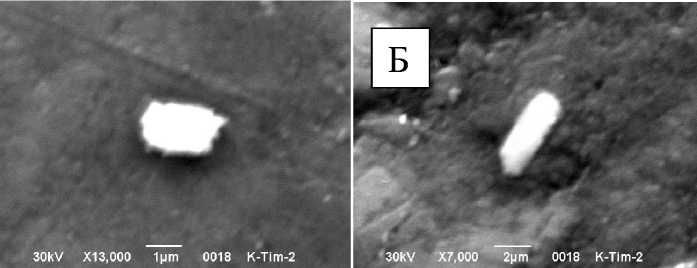

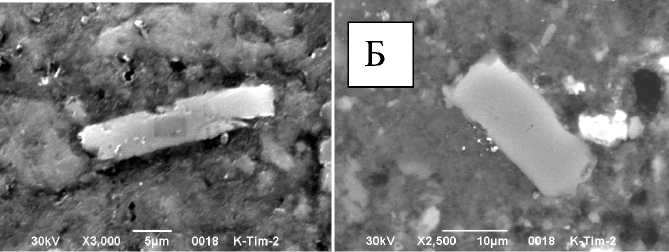

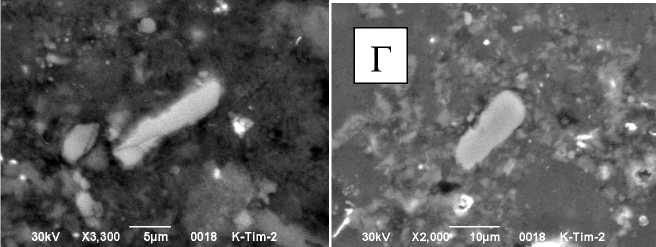

Интерметаллиды. Микровключения ин-терметаллидов меди и цинка обнаружены в оливине, магнетите и карбонатном связующем веществе (рис. 2). Так, в оливинах трубки Обнаженная отмечено присутствие ин-терметаллида состава Zn 3 Cu 5 c примесями мышьяка (1,44%), никеля (0,29%) и серы (0,49%). В качестве микропримесей в данных интерметаллидах обнаружены Pb, Sn, Pb и Sn. В интерметаллидах в зернах оливина индикаторным примесным элементом является мышьяк, а в зернах магнетита – свинец и олово. Кроме того, в разных трубках прослеживается различие в составе элементов-примесей (табл. 1).

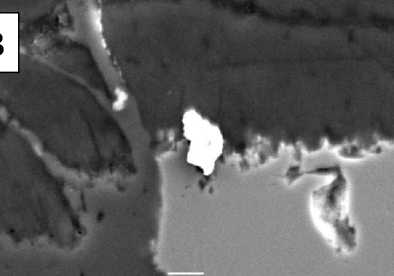

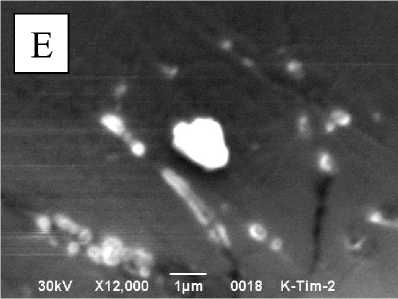

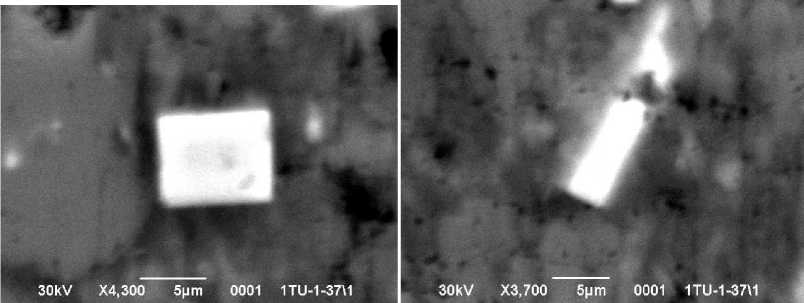

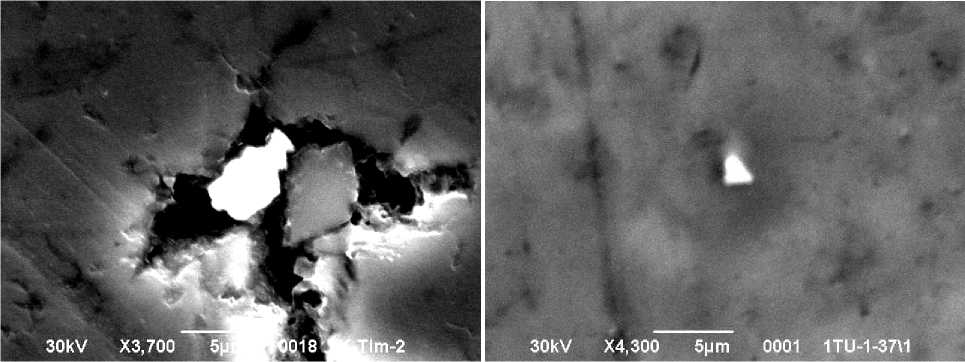

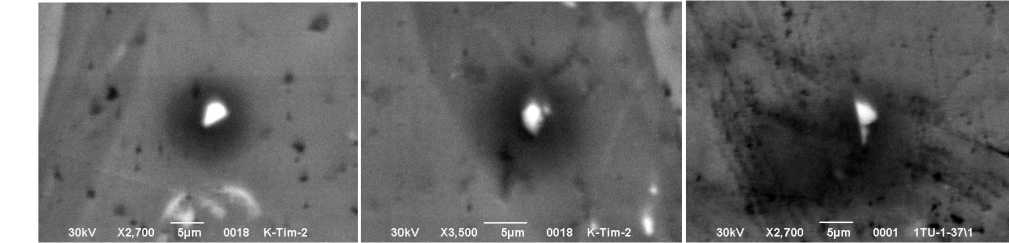

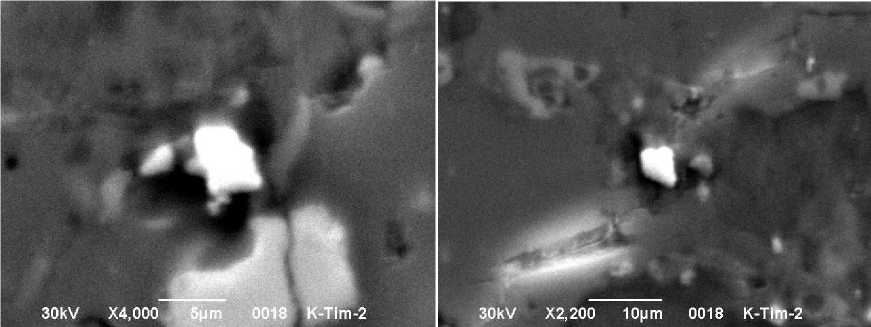

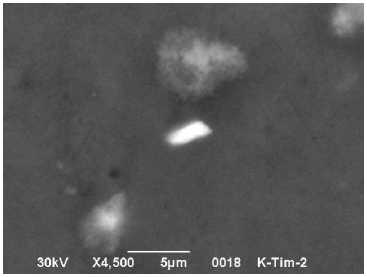

Пентландит. Микровключения пентландита обычно обнаруживаются в фенокристах оливина, реже – в связующей массе. Форма микровключений пентландита отражает воздействие на них интенсивных процессов растворения. В их химическом составе наиболее показательными являются вариации содержаний никеля и кобальта, которые заметно различаются в разных трубках (табл. 2, рис. 3). Индикаторными элементами также являются олово, платиноиды и медь.

30kV X1.200 10pm 0018 K-Tim-2

Д

Ж

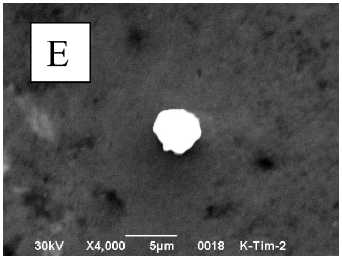

Рис. 2 . Интерметаллиды цинка-меди: А – в оливине трубки Обнаженная, Б – в карбонатном веществе трубки Сытыканская, В, Г – в магнетите трубки Сытыканская, Д, Е – в карбонатном веществе трубки Начальная, Ж, З – в оливине трубки Новинка-1

Таблица 1 . Химический состав зерен интерметаллидов в оливинах трубок Водораздельная, Новинка-1, в магнетите трубки Сытыканская и карбонатах трубки Начальная, мас. %

|

Элемент |

Водораздельная |

Сытыканская |

Начальная |

Новинка-1 |

||||

|

S |

0,49 |

0,65 |

- |

0,20 |

1,28 |

2,33 |

1,84 |

3,84 |

|

Fe |

- |

- |

- |

0,32 |

- |

- |

0,64 |

- |

|

Ni |

0,29 |

0,28 |

0,20 |

0,13 |

- |

0,85 |

- |

0,65 |

|

Co |

- |

- |

0,09 |

- |

- |

- |

0,19 |

- |

|

Cu |

60,72 |

59,71 |

59,34 |

58,00 |

58,45 |

56,99 |

57,37 |

56,52 |

|

Zn |

37,05 |

37,21 |

37,52 |

36,49 |

37,37 |

36,89 |

36,05 |

36,08 |

|

Sn |

- |

- |

0,66 |

1,51 |

- |

- |

- |

2,91 |

|

Pb |

- |

- |

2,45 |

2,41 |

1,99 |

- |

2,61 |

- |

|

As |

1,44 |

- |

- |

0,24 |

0,90 |

2,93 |

0,64 |

- |

|

Cd |

- |

- |

- |

0,70 |

- |

- |

- |

- |

|

Hg |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,65 |

- |

Таблица 2 . Химический состав зерен пентландита в кимберлитах трубок Водораздельная, Обнаженная, Новинка-1 и Новинка-4, мас. %

|

Элемент |

Водораздельная |

Обнаженная |

Новинка-4 |

Новинка-1 |

|||||||

|

в оливине |

в оливине |

в оливине |

в карбонатном субстрате |

в серпентине |

|||||||

|

Fe |

46,62 |

34,76 |

39,64 |

49,92 |

33,96 |

21,63 |

25,40 |

27,88 |

21,77 |

20,54 |

13,00 |

|

S |

35,87 |

34,88 |

29,52 |

27,46 |

31,61 |

32,11 |

31,64 |

33,52 |

34,00 |

34,07 |

37,51 |

|

Ni |

13,49 |

27,30 |

25,67 |

19,96 |

21,31 |

34,68 |

28,93 |

35,90 |

34,94 |

37,04 |

30,76 |

|

Co |

0,53 |

2,05 |

3,77 |

0,52 |

0,99 |

11,59 |

12,87 |

0,90 |

7,10 |

6,54 |

17,85 |

|

Cu |

2,89 |

- |

- |

0,42 |

11,99 |

- |

- |

- |

- |

- |

0,89 |

|

Sb |

0,59 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Pd |

- |

0,37 |

0,65 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Rh |

- |

- |

0,52 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Hg |

- |

- |

- |

1,30 |

- |

- |

- |

0,20 |

- |

- |

- |

|

Se |

- |

0,22 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Pb |

- |

0,43 |

- |

- |

- |

- |

1,16 |

- |

- |

0,44 |

- |

|

Sn |

- |

- |

0,23 |

- |

0,15 |

- |

- |

1,61 |

1,60 |

1,36 |

- |

|

Cd |

- |

- |

- |

0,43 |

- |

- |

- |

- |

0,59 |

- |

- |

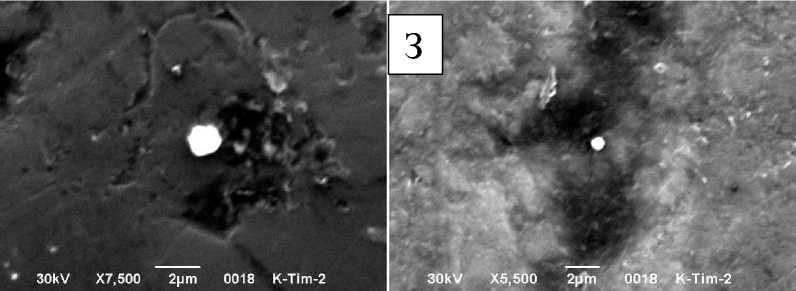

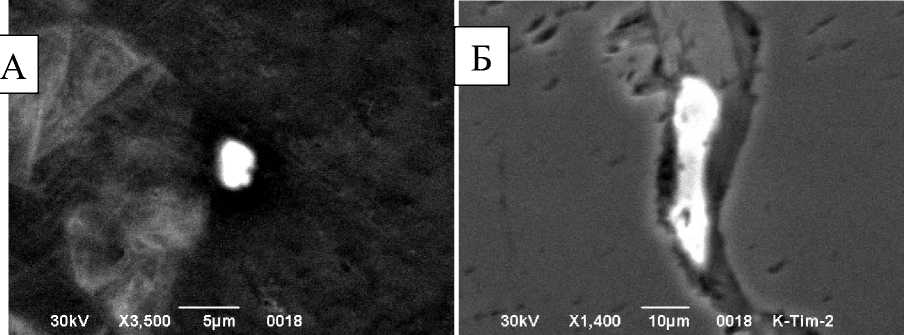

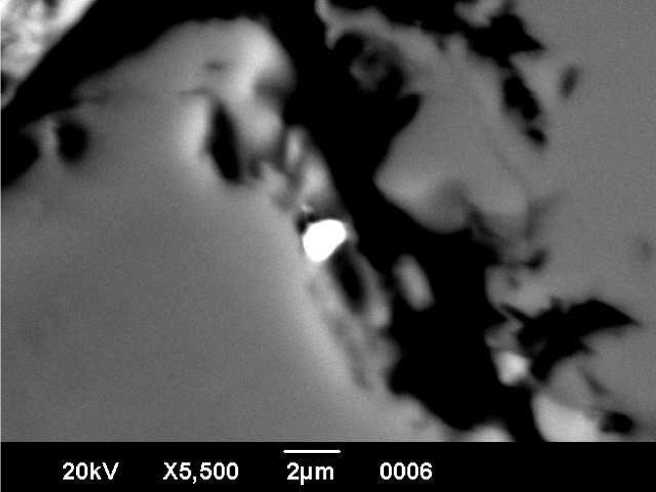

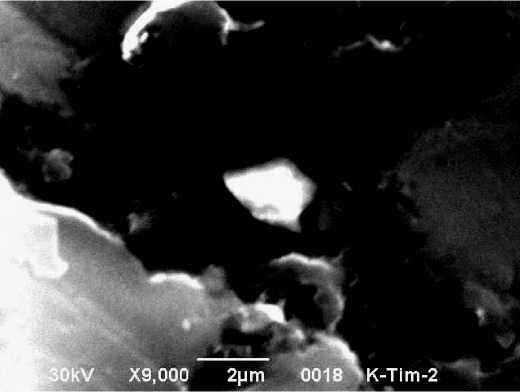

Пирит. Микровключения пирита встречаются в оливине и связующем веществе многих кимберлитов. Они нередко представлены кубическими кристаллами, но в микротрещинах имеют продолговатую форму (рис. 4, 5). В их химическом составе отмечены заметные вариации содержания железа.

Из элементов-примесей постоянно присутствует кобальт, обычно – олово и никель. Для микрозерен пирита в трубке Начальная характерна примесь меди, кадмия и мышьяка (табл. 3).

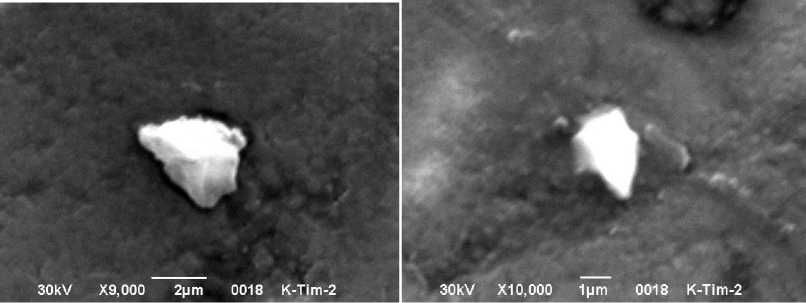

Галенит. Этот минерал встречен в микропоре карбонатного субстрата трубки Начальная (рис. 6). Другое, очень мелкое (менее 2 мкм), включение обнаружено в кар- бонатном субстрате трубки Новинка-4 (рис. 7). В его химическом составе обнаружена примесь мышьяка (3,19%), никеля (0,23%) и кобальта (0,26%). Размер микровключения – около 3 мкм. Очень мелкое включение обнаружено в микротрещине кимберлита трубки Новинка-2 (рис. 8). В химическом составе этого зерна галенита содержания составляют (в мас. %): Pb – 77,55; S – 17,81; As – 3,08; Sn – 0,89; Hg – 0,42; Fe – 0,25. Таким образом, типичным примесным элементом в микрозернах галенита является мышьяк. Однако ассоциация других элементов-примесей в разных трубках заметно варьирует.

В

30kV X2.700 5pm 0001 1TU-1-37V

Рис. 3 . Включения зерен пентландита в оливине трубок Обнаженная (А, Б) и Новинка-4 (В, Г)

Рис. 4. Микрокристаллы пирита в оливине трубки Новинка-4

Рис. 5. Зерна пирита в карбонатном веществе трубки Начальная

Таблица 3. Химический состав зерен пирита в оливинах и карбонатной массе трубок Начальная и

Новинка-4, мас. %

|

Элемент |

Новинка-4 |

Начальная |

|||||||||

|

В карбонатной массе |

В оливине |

В карбонатной массе |

|||||||||

|

Fe |

46,02 |

47,30 |

47,86 |

45,93 |

47,39 |

46,67 |

45,43 |

44,07 |

40,13 |

42,27 |

43,32 |

|

S |

51,84 |

52,13 |

51,31 |

52,51 |

52,17 |

52,06 |

53,82 |

54,34 |

54,11 |

54,31 |

54,13 |

|

Ni |

0,52 |

- |

0,10 |

0,11 |

- |

0,50 |

0,46 |

0,25 |

3,53 |

1,21 |

0,24 |

|

Co |

0,50 |

0,28 |

0,43 |

0,26 |

0,32 |

0,38 |

0,29 |

0,25 |

0,36 |

0,26 |

0,19 |

|

Cu |

0,08 |

- |

- |

- |

- |

0,11 |

- |

- |

0,35 |

0,96 |

0,25 |

|

As |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,25 |

- |

- |

0,24 |

|

Hg |

- |

- |

0,18 |

0,16 |

- |

- |

- |

- |

0,36 |

- |

- |

|

Pb |

- |

- |

- |

- |

- |

0,27 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Sn |

1,04 |

0,29 |

0,13 |

1,03 |

0,12 |

- |

- |

- |

1,17 |

0,26 |

1,00 |

|

Cd |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,85 |

- |

0.72 |

0,63 |

Рис. 6. Зерно галенита в микропоре карбонатного Рис. 7. Зерно галенита в карбонатном субстра-

субстрата трубки Начальная

те трубки Новинка-4

Рис. 8. Галенит в микротрещине (трубка Новинка-2)

Сфалерит. Микрозерна данного сульфи- карбонатном субстрате трубки Начальная да встречены в оливине трубки Новинка-4 и (рис. 9, 10).

Рис. 9. Зерно сфалерита в карбонатном cубтрате трубки Начальная

Рис. 10. Микровключения сфалерита в оливине трубки Новинка-4

Во всех случаях они имеют небольшие размеры (менее 5 мкм). Химический состав зерен сфалерита в этих трубках существенно различается, особенно по содержанию железа. Кроме того, в одном из зерен сфалерита трубки Новинка-4 отмечены существенно

повышенные содержания кобальта и никеля, что позволяет предположить вторичное его образование на одном из более поздних этапов формирования кимберлита за счет замещения первичных частиц пентландита (табл. 4).

Таблица 4 . Химический состав зерен сфалерита, мас. %

|

Элемент |

Трубка Начальная |

Трубка Новинка-4 |

||

|

В карбонате |

В оливине |

|||

|

Zn |

57,12 |

59,37 |

46,31 |

53,64 |

|

S |

39,18 |

31,61 |

34,65 |

30,16 |

|

Fe |

1,92 |

8,49 |

11,71 |

14,41 |

|

Ni |

- |

0,18 |

4,00 |

0,16 |

|

Co |

- |

- |

2,05 |

0,15 |

|

As |

0,56 |

- |

- |

0,42 |

|

Cd |

0,83 |

- |

- |

- |

|

Pb |

- |

- |

0,64 |

- |

|

Sn |

- |

0,17 |

0,22 |

0,46 |

|

Hg |

- |

- |

- |

0,60 |

|

Cu |

- |

0,11 |

0,27 |

- |

|

Se |

0,39 |

- |

- |

- |

Таблица 5. Химический состав зерен фосфида железа в карбонатном субстрате кимберлита трубки Водораздельная, мас. %

|

Элемент |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

P |

72,47 |

79,45 |

36,47 |

32,89 |

|

Fe |

24,13 |

16,16 |

49,30 |

46,24 |

|

Ti |

- |

- |

11,03 |

16,49 |

|

Mn |

0,63 |

- |

1,60 |

1,45 |

|

Sn |

2,78 |

2,71 |

- |

- |

|

As |

- |

- |

0,41 |

- |

|

Pb |

- |

1,68 |

- |

- |

|

Cr |

- |

- |

0,94 |

1,86 |

|

Ni |

- |

- |

0,25 |

0,26 |

|

Co |

- |

- |

- |

0,33 |

Рис. 11. Микровключения фосфидов железа в кимберлите трубки Водораздельная

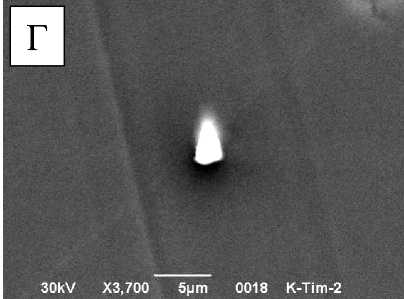

Фосфиды встречены в карбонатном связующем веществе трубки Водораздельная (рис. 11), где они занимают небольшие пустоты.

По данным микрозондового анализа, здесь присутствуют два минеральных вида фосфидов (табл. 5). Один из них представлен шрейберзитом с характерной формулой (Fe,Ti) 3 P. В качестве примесей присутствуют

хром, марганец и никель. Этот минерал часто встречается в метеоритах. Второй минеральный вид существенно отличается значительно более высоким содержанием фосфора, в качестве примесей присутствуют олово и свинец. Это свидетельствует о совершенно разных условиях образования зерен фосфидов в одной и той же кимберлитовой трубке.

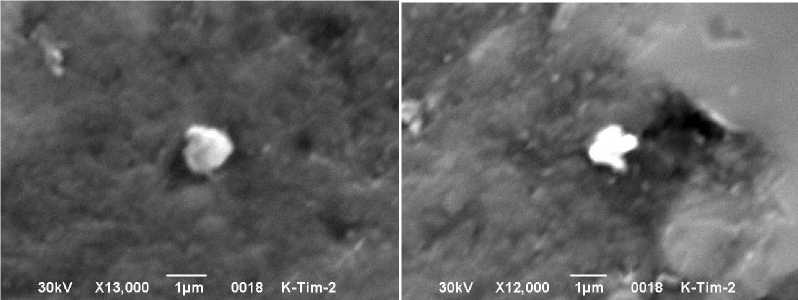

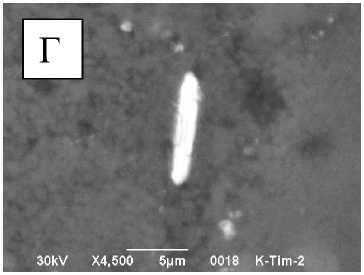

Оливин. Микрозерна оливина наиболее часто встречаются в изученных кимберлитах. Они присутствуют в фенокристах оливина и в связующем веществе, обычно име- ют неправильную форму, типичную для осколков дробления, или являются агрегатами еще более мелких частиц (рис. 12, 13).

Рис. 12. Микрозерна оливина в связующем серпентинитовом веществе кимберлита трубки Новинка-1

Рис. 13. Микрозерно оливина в серпентиновом субстрате трубки Новинка-2

По химическому составу выделяются две группы микрочастиц оливина: существенно магнезиальная и существенно железистая. Для первой группы микрозерен характерно существенное преобладание форстеритового минала. Различия в химическом составе относящихся к этой группе микрочастиц, прежде всего, заключаются в вариациях со- держаний железа, т.е. доли подчиненного по количеству фаялитового минала. Так, в микрозернах оливина трубки Водораздельная содержание железа почти в два раза выше, чем в оливине трубки Новинка-1. Кроме того, заметно различаются зерна оливина в разных трубках по содержаниям примесей хрома и марганца (табл. 6).

Таблица 6. Химический состав микровключений магнезиального оливина в серпентиновом связующем веществе трубок Новинка-1, Новинка-2 и Водораздельная, мас. %

|

Оксид |

Водораздельная |

Новинка-1 |

Новинка-2 |

|||||

|

SiO2 |

45,82 |

47,84 |

41,81 |

50,75 |

58,81 |

48,00 |

57,07 |

49,83 |

|

TiO2 |

- |

0,23 |

- |

- |

0,22 |

0,33 |

0,15 |

0,11 |

|

Al2O3 |

- |

1,60 |

- |

1,24 |

1,34 |

3,61 |

0,67 |

1,94 |

|

Cr2O3 |

- |

- |

- |

0,17 |

0,12 |

0,08 |

0,10 |

0,06 |

|

FeO* |

6,92 |

8,93 |

10,45 |

3,18 |

2,28 |

5,76 |

3,21 |

4,98 |

|

MgO |

46,74 |

39,08 |

47,17 |

44,26 |

37,04 |

41,88 |

38,12 |

42,75 |

|

MnO |

0,21 |

0,14 |

0,11 |

- |

- |

0,08 |

- |

0,06 |

|

CoO |

- |

0,09 |

- |

0,11 |

- |

- |

- |

0,10 |

|

NiO |

0,31 |

0,21 |

0,39 |

0,28 |

0,20 |

0,27 |

0,69 |

0,18 |

Таблица 7. Химический состав микрозерен железистых разностей группы оливина трубок Новинка-1 и Новинка-2, мас. %

|

Оксид |

Новинка-1 |

Новинка-2 |

||||||

|

SiO2 |

43,21 |

33,63 |

26,34 |

24,17 |

35,89 |

31,53 |

36,69 |

29,23 |

|

TiO2 |

0,05 |

1,95 |

1,65 |

1,58 |

0,83 |

0,47 |

0,06 |

4,15 |

|

Al2O3 |

0,51 |

1,83 |

0,78 |

1,75 |

5,67 |

0,68 |

1,35 |

1,69 |

|

Cr2O3 |

- |

0,52 |

0,22 |

0,09 |

0,08 |

0,06 |

- |

0,12 |

|

FeO* |

12,29 |

25,93 |

37,15 |

41,62 |

22,91 |

31,03 |

21,57 |

31,65 |

|

MgO |

42,40 |

34,04 |

32,60 |

29,57 |

33,82 |

34,89 |

35,82 |

30,72 |

|

MnO |

0,21 |

0,34 |

0,11 |

0,44 |

- |

0,18 |

0,16 |

0,41 |

|

CaO |

0,32 |

0,95 |

0,39 |

0,44 |

0,48 |

0,67 |

0,65 |

1,65 |

|

V2O5 |

0,17 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,10 |

|

Na2O |

- |

0,31 |

0,21 |

- |

- |

- |

1,97 |

- |

|

K2O |

- |

0,19 |

- |

- |

- |

0,08 |

0,36 |

- |

|

CoO |

0,12 |

0,11 |

0,18 |

0,20 |

0,13 |

0,27 |

- |

0,15 |

|

NiO |

0,54 |

- |

0,35 |

0,15 |

0,20 |

0,14 |

- |

0,14 |

|

CuO |

0,11 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

SnO2 |

- |

0,18 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

ZnO |

0,07 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

Таблица 8. Химический состав микрозерен апатита в связующем веществе кимберлитов, мас. %

|

Оксид |

Трубка Обнаженная |

Трубка Новинка-2 |

Тр. Новинка-1 |

|||||

|

P 2 O 5 |

41,03 |

40,83 |

37,84 |

39,74 |

40,06 |

39,52 |

38,76 |

37,58 |

|

CaO |

56,47 |

54,17 |

47,44 |

48,11 |

56,09 |

54,55 |

54,68 |

43,94 |

|

SiO 2 |

- |

1,77 |

6,17 |

4,99 |

- |

- |

- |

- |

|

Al 2 O 3 |

0 |

0 |

0,14 |

0,17 |

- |

- |

- |

- |

|

La 2 O 3 |

- |

0 |

0 |

0 |

- |

- |

- |

- |

|

Ce 2 O 3 |

- |

0 |

0,26 |

0,37 |

- |

- |

- |

- |

|

Th0 2 |

- |

0 |

0 |

0 |

- |

- |

- |

- |

|

UO 3 |

- |

0,58 |

0 |

0,27 |

- |

- |

- |

0,20 |

|

MgO |

1,73 |

1,95 |

6,14 |

4,35 |

- |

- |

- |

- |

|

FeO* |

0,63 |

0,70 |

2,02 |

1,99 |

0,69 |

2,25 |

0,80 |

1,28 |

|

F |

- |

- |

- |

- |

3,11 |

- |

2,28 |

5,15 |

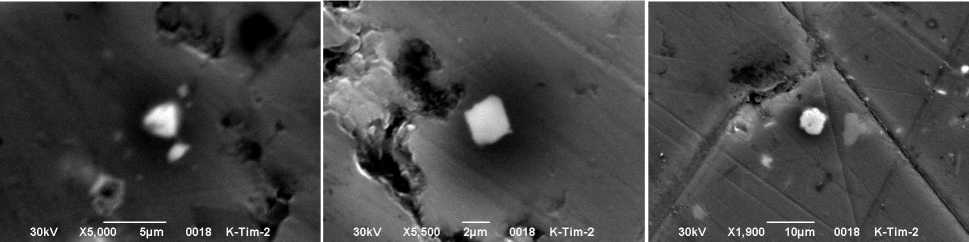

Для второй группы характерно высокое содержание и даже преобладание фаялитово-го минала (рис. 14, табл. 7). Они нередко характеризуются удлиненным обликом кристаллов. В них отмечено пониженное содержание кремнезема, а содержание оксидов железа варьирует в диапазоне обычно от 22 до 42%. Характерными компонентами являются также примеси оксидов титана, кальция и глинозем. Судя по всему, железистые разности минералов группы оливина образуются под влиянием наложенных процессов метасоматоза на одной из заключительных стадий формирования кимберлитов.

Апатит является довольно распространенным компонентом микроминерального мира, кимберлитов. При этом он почти ис-

ключительно приурочен к зонам интенсивной карбонатизации в серпентинизирован-ном субстрате. Обычно микрозерна апатита имеют удлиненный облик (в длину иногда достигают 30 мкм и более при толщине не более 10 мкм) и неровные края. Часто они сохраняют признаки типичной кристаллографической огранки с развитием призматических граней (рис. 15).

В качестве элементов-примесей в их составе присутствуют в небольшом количестве редкие земли и уран (табл. 8). Вероятно, все они относятся к фтор-апатиту, хотя из-за небольших размеров зерен присутствие фтора устанавливается микрозондовым анализом не всегда.

А

В

Д

Рис. 14. Зерна высокожелезистого оливина в трубках Новинка-1 (А, Б) и Новинка-2 (В-Е)

А

В

Рис. 15. Микровключения апатита в связующем веществе кимберлитов трубок Новинка-1 (А) и

Новинка-2 (Б, В, Г)

Заключение

Микроминеральный мир кимберлитов становится в настоящее время объектом детальных исследований с привлечением современного аналитического оборудования, особенно сканирующей электронной микроскопии. Приведенный в статье материал может помочь исследователям, заинтересованным в развитии данного направления.

Описанные особенности химического состава микрозерен минеральных включений в кимберлитах Якутии, помимо таковых для ранее детально изученных оксидных минералов (Гаранин и др., 2009), могут свидетельствовать о специфике химического состава родоначальной кимберлитовой магмы и сложности процессов формирования кимберлитов. Продолжение исследований в этом направлении может дать полезную информацию по выявлению дополнительных критериев алмазоносности кимберлитов.

Следует добавить, что, кроме охарактеризованных в статье микровключений минеральных видов, во всех трубках в большом количестве были обнаружены также оксидные минералы (хромшпинелиды, пикроиль-менит, магнетит, рутил, перовскит), а в отдельных кимберлитовых трубках – пироп, амфиболы, пироксены, алланит, кальцит, барит и некоторые недиагностированные индивиды.

Список литературы Микроминералы кимберлитов

- Бабушкина С.А. Новая находка флогопита с кристаллическими включениями шпинелидов в кимберлитах трубки Удачная (Якутия) // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России. Матер. IX Всерос. научно-практ. конф. 2019. С. 117-120.

- Барашков Ю.П., Алтухова З.А. Кристалло-морфология и распределение алмазов в сложно-построенных месторождениях на примере кимберлитовой трубки Удачная, Якутия // Геология алмазов - настоящее и будущее. Воронеж: Воронеж. ун-т, 2005. С. 925-933.

- Благулькина В.А., Губанов В.А., Уманец В.Н. Микрокристаллы ильменита из кимберлитов Лу-чаканского района // Минералы и парагенезисы минералов эндогенных месторождений. М.: Наука, 1975. С. 11-18.

- Бобриевич А.П., Бондаренко М.Н., Гневу-шев М.А., Красов Л.М., Смирнов Г.И., Юркевич Р.К. Алмазные месторождения Якутии. М.: Госгеолтехиздат, 1959. 528 с.

- Гаранин В.К. Введение в минералогию алмазных месторождений. М.: Изд-во МГУ, 1989. 200 с.

- Гаранин В.К., Бовкун А.В., Гаранин К.В. и др. Микрокристаллические оксиды из кимберлитов России. М.: ГЕОС, 2009. 498 с.

- Гаранин В.К., Кудрявцева Г.П. Применение электронно-зондовых приборов для изучения минерального вещества. М.: Недра, 1983. 216 с.

- Гаранин В.К., Кудрявцева Г.П., Михайличенко О.А. и др. Минералогия ильменита из связующей массы кимберлитов // Минералогия кимберлитов и родственных им пород. Деп. в ВИНИТИ № 6967-В86. М., 1986. С. 180-207.

- Гаранин В.К., Кудрявцева Г.П., Михайличенко О.А. Минералогия шпинелидов из связующей массы кимберлитов // Мат. 13 конф. молодых ученых. Сер. минералогия и петрология кимберлитов. Деп. в ВИНИТИ № 7087-В87. М., 1987. С. 37-130.

- Граханов С.А., Шаталов В.И., Штыров В.А., Кычкин В.Р., Сулейманов А.М. Россыпи алмазов России. Новосибирск: Изд-во «ГЕО», 2007. 457 с.

- Зинчук Н.Н. Постмагматические минералы кимберлитов. М.: Недра, 2000. 538 с.

- Илупин И.П., Ваганов В.И., Прокопчук Б.И. Кимберлиты. М.: Недра, 1990, 248 с.

- Каминский В.Ф. Алмазоносность некимбер-литовых изверженных пород. М.: Недра, 1984. 173 с.

- Квасница В.Н. Мелкие алмазы. Киев: Наукова Думка, 1985. 216 с.

- Квасница В.Н., Зинчук Н.Н., Коптиль В.И. Типоморфизм микрокристаллов алмаза. М.: Недра, 1999. 224 с.

- Костровицкий С.И. Геохимические особенности минералов кимберлитов. Новосибирск: Наука, 1986. 263 с.

- Кротков В.В., Кудрявцева Г.П., Богати-ков О.А., Валуев Е.П., Вержак В.В., Гаранин В.К. и др. Новые технологии разведки алмазных месторождений. М.: ГЕОС, 2001. 310 с.

- Маланьин М.И., Маланьин Р.М. Опробование кимберлитов. М.: Недра, 1966. 162 с.

- Мацюк С.С., Платонов А.И., Польщин Э.В. и др. Шпинелиды мантийных пород. Киев: Наукова Думка, 1989. 212 с.

- Опарин Н.А., Олейников О.Б. Пикроильменит кимберлитовых трубок Хомпу-Майского поля // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России. Матер. IX Всерос. научно-практ. конф. 2019. С. 149-152.

- Осовецкий Б.М. Оливин из кимберлита под электронным микроскопом // Геология и полезные ископаемые Западного Урала. Пермь: Перм. ун-т, 2020. Вып. 3(40). С. 61-67.

- Осовецкий Б.М. Ильменит-серпентиновые микроагрегаты в кимберлитах трубки Новинка-1 // Проблемы минералогии, геохимии и металлогении. 2021. Вып. 24. С. 159-165.

- Пономаренко А.И., Специус З.В., Соболев Н.В. Новый тип алмазоносных пород - гранатовые пироксениты // Докл. АН СССР, 1980, Том. 251, № 2. С.438-441.

- Портнов А.М., Флюидный диапиризм как причина формирования кимберлитовых трубок и карбонатитовых массивов // Докл. АН СССР. 1979. Т.246,3 2. С. 415-420.

- Портнов A.M. Кимберлиты - мантийные флюидизиты // Природа. 2012. № 12. С. 42-4S.

- Силаев В.И., Тарских O.B., Сухарев В.Е., Филиппов B.H. Келифитизация мантийного пикро-ильменита на примере алмазоносной трубки Зарница // Вестник Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН. 200S. № 5. С. 5-10.

- Соболев H.B., Соболев A.B., Томиленко A.A. и др. Оливин из кимберлитов и алмазов: проблема происхождения // Тез. докл. XI Всерос. петрогр. сов. Т. II. 2010. C. 254-255.

- Филиппов H..Д. Минералы - оксиды хрома, железа и титана в породах кимберлитовой формации Якутии. Якутск: ЯНЦ СО АН СССР, 19S9. 104 с.

- Харькив A^., Зинчук H.H., Крючков A.И. Геолого-генетические основы шлихо-геохимического метода поисков алмазных месторождений. М.: Недра, 1995. 345 с.

- Хмельков A.M. Основные минералы кимберлитов и их эволюция в процессе ореолообразования. Новосибирск: АРТА, 200S. 252 с.

- Шумилова Т.Г. Минералогия самородного углерода. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 316 с.

- Эсенкулова СЛ., Костровицкий С.И., Яковлев ДЛ., Суворова Л.Ф. Состав и генезис оливина из кимберлитов трубки «Обнаженная» // Известия Сибирского отд. Секция наук о Земле РАЕН, № 2 (45), 2014. С. 42-53.

- Яковлев Д.A., Костровицкий С.И., Aлымo-ва H.B. Особенности вещественного состава кимберлитов Верхнемунского поля (Якутия) // Известия Сибирского отд. Секция наук о Земле РАЕН. № 1 (34). 2012. С. 111-119.

- Ageer I.I., Garrison I.R. Petrogenesis of oxide minerals in kimberlite, Elliott County, Kentuc // Amer. Miner. 19S2. V. 67. P. 2S-42.

- Boctor B.Z., Boyd F.R. Oxide minerals in the Lighobong kimberlite, Lesoto // Amer. Miner. 19S0. V. 65. P.631-63S.

- Shee S.R. The oxide minerals of the Wesseltone Mine kimberlite, Kimberly, South Africa // Kimber-lites I: Kimberlites and related rocks, Amsterdam: Elsevier, 19S4. P. 59-73.